Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

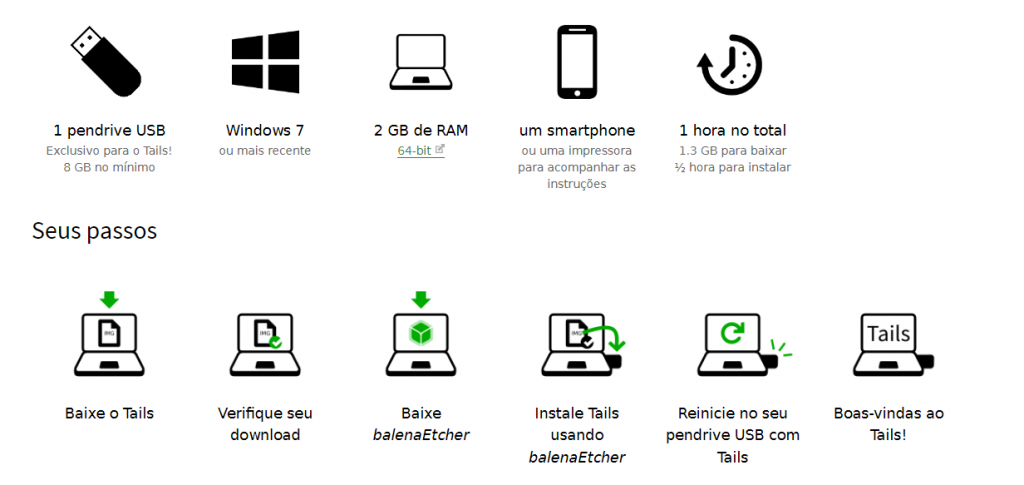

Conheça o Tails, um sistema operacional para proteger sua privacidade

Como criar e utilizar um e-mail seguro

Saiba como fazer um e-mail seguro e criptografado que proteja sua privacidade e te dê configurações de segurança avançadas.

Por Bibiana Maia – 01/12/2022

Os serviços de e-mail mais conhecidos oferecem interfaces simples de usar e com diversas funcionalidades, mas têm menos recursos para proteger a privacidade dos seus dados. Existem alternativas que podem preservar mais suas informações com alguns tipos de tecnologia, como o Riseup e o Proton.

Uma das funções que torna um e-mail mais seguro é a chamada criptografia de ponta a ponta. Ela faz com que o e-mail seja criptografado em toda a sua jornada, do remetente ao destinatário. Só ele pode ter acesso às informações e, durante o envio, não há como acontecer alguma alteração na mensagem sem que fique perceptível.

Serviços como o Gmail não oferecem a criptografia automaticamente em todos os seus e-mails e sua criptografia acontece em trânsito, a Transport Layer Security (TLS). Desta forma, as mensagens são criptografadas no remetente, entregues ao servidor, decodificadas lá, codificadas novamente e, em seguida, entregues ao destinatário e decodificadas no final.

Este tipo de criptografia protege as informações durante a transmissão, mas o intermediário (o servidor) tem acesso ao conteúdo. Isto permite que terceiros possam ter acesso a esses dados.

Por que usar e-mails mais seguros?

Caso as informações que você pretende enviar ou receber sejam sensíveis, é melhor optar por servidores de e-mail mais seguros e ativistas.

Com a criptografia de ponta a ponta, a mensagem não poderá ser acessada por ninguém a não ser o destinatário. Ela pode ser simétrica ou assimétrica. A primeira usa uma única chave para criptografar e decodificar dados. Tanto o remetente quanto o destinatário precisam ter esta chave. A segunda (também conhecida como criptografia de chave pública) usa dois conjuntos únicos de chaves. Essa é mais complexa e acrescenta camadas de proteção.

Alguns recursos são importantes de serem observados ao escolher um servidor de e-mail. Os provedores também podem usar o Sender Policy Framework (SPF), que autentica os e-mails. Ele é um protocolo que identifica se os emails partiram realmente do servidor contratado pela pessoa ou empresa que os envia.

Com o SPF, quando alguém tentar enviar um e-mail em seu nome, mas que não seja de um endereço IP validado, o receptor será notificado de que o e-mail veio de um usuário não autorizado, e ele terá a opção de rejeitá-lo.

Outra vantagem são os servidores de código aberto, que permitem que o código fonte esteja disponível para usuários e desenvolvedores. Isto significa que qualquer um pode examinar o código para avaliar sua segurança.

Além disso, provedores de e-mail seguros retiram informações como o cabeçalho com metadados sobre seu destinatário e sobre o computador, navegador e rede do remetente.

Duas indicações de e-mails seguros:

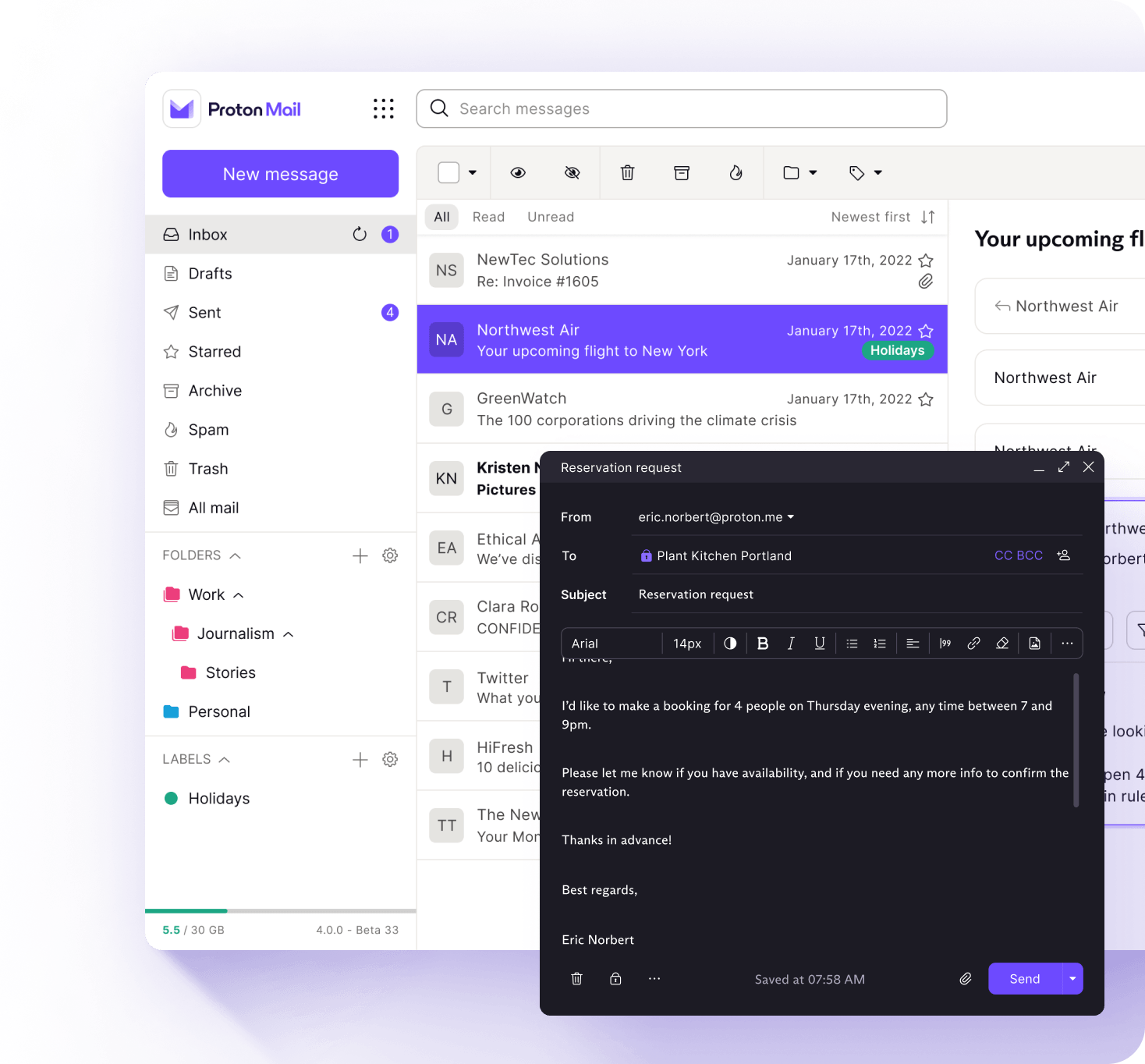

Proton

Um dos mais conhecidos entre os e-mails seguros, o Proton é um serviço com sede na Suíça mas com interface disponível em português. Isto quer dizer que ele se submete às leis do país, que são rígidas quanto à privacidade. Há um plano gratuito, com até 500Mb de armazenamento e envio de 150 mensagens por dia, e outros planos pagos que oferecem algumas funcionalidades extra. Os dados não são armazenados na nuvem. Para isso, eles usam hardwares espalhados pelo país.

O serviço informa que usa criptografia de acesso zero sempre e de ponta a ponta, com código aberto e auditoria independente. Isso quer dizer que eles não podem descriptografar os dados das suas mensagens. O Proton também bloqueia automaticamente os pixels de rastreamento (muito usados em publicidade) e oculta o endereço IP.

Ele oferece a criptografia de ponta a ponta para envio de outro e-mail do Proton. Se você enviar enviar para um e-mail de outro provedor você deverá habilitar a criptografia e ter uma chave compartilhada.

Ao criar o e-mail, é preciso guardar a senha em segurança, mas existem formas de acessá-lo através de métodos de recuperação de conta, como e-mail de recuperação, telefone e frase de recuperação. A única forma de recuperar também os arquivos, no entanto, é lembrar a frase de recuperação. O serviço também oferece o uso de duas senhas, uma para acessar o e-mail e outra para descriptografar as mensagens. Pode ser habilitado e desabilitado a qualquer momento. Para cadastrar estas funções, é preciso fazer login em account.proton.me ir em Conta. Mas para o e-mail ser efetivamente seguro, deverá estar com a criptografia habilitada.

A interface oferece criar marcadores, pastas, subpastas e filtros para manter a caixa de e-mails organizada. É possível enviar mensagens que precisam de senha para serem abertas, que expira em 28 dias, além de mensagens autodestrutivas. Assim como o Riseup, ele tem função de criar pseudônimos, mas ela só está disponível em plano pago. O serviço permite habilitar e desabilitar os outros endereços.

Ele também tem criptografia para serviços como agenda de contatos, calendário, drive e VPN. Com o aplicativo Bridge o Protonmail agrega a criptografia de ponta a ponta a aplicativos de e-mail, como Outlook, Thunderbird e Apple Mail, contudo atenção! Isso ocorre só com o e-mail do Proton, não deve ser utilizado outros provedores como o Gmail.

Clique aqui para acessar o Proton

Riseup

O serviço tem sede nos Estados Unidos, mas oferece interface em português. Feito por um coletivo de ativistas, é totalmente gratuito, porém exige um convite para que a conta seja criada. Ele fornece 1GB de armazenamento e os dados são arquivados em servidores físicos e não na nuvem. O grupo ainda usa criptografia de disco inteiro. Toda a comunicação entre os servidores também é criptografada.

Os e-mails são criptografados individualmente nos servidores e só podem ser abertos e lidos com a sua senha, assim o Riseup não tem como ler os e-mails armazenados. Se você mandar um e-mail para outra conta Riseup, a mensagem não deixará o sistema e permanecerá criptografada. Quando enviar um e-mail para outro provedor seguro, a mensagem permanecerá criptografada por todo o caminho.

O site explica que o e-mail pode usar a criptografia de ponta a ponta, desde que seja usada a extensão de navegador Mailvelope, no webmail, ou um programa gerenciador de e-mails como o Thunderbird, um software livre com código aberto. O endereço de IP não é incluído na mensagem e nenhum IP é registrado pelo Riseup. As mensagens no lixo são excluídas automaticamente em 21 dias e as da caixa de spam em sete dias.

Assim que você cria um e-mail, é preciso guardar em segurança o código de recuperação. Se não o anotar assim que criou sua conta, eles indicam acessar as configurações para criar um novo, que substitui o antigo. Caso você use um e-mail de recuperação para redefinir a senha, todas as suas mensagens armazenadas serão deletadas permanentemente. O Riseup também tem o recurso de utilizar senhas para funções específicas oferecidas, como bate-papo e VPN, além do e-mail.

Também é possível criar filtros para que as mensagens sejam automaticamente enviadas para pastas e usar configurações para evitar spam, como adicionar uma lista de permissão, com os e-mails que você sempre aceita receber mensagens, e uma lista de bloqueio, com aqueles que serão classificados como spam.

O Riseup ainda tem a opção de usar um pseudônimo de e-mail, para situações em que você não quer usar seu endereço normal para se proteger ou evitar spam. Caso não queira mais receber e-mails que estão sendo enviados para esse endereço, é possível simplesmente deletar o pseudônimo.

A plataforma também permite mudar o nome de usuário e excluir permanentemente todos os seus dados. Para fazer isto e usar as funções mencionadas, é só fazer login em account.riseup.net e clicar em “Configurações de e-mail”. Ali, você encontra as abas pseudônimo, filtros e configuração de spam.

Aprenda a ativar a autenticação de dois fatores

Recursos de autenticação de dois fatores, ou em duas etapas, ajudam a se proteger contra vazamento de dados e aumentar sua segurança.

Por Bibiana Maia – 01/12/2022

Para se proteger de vazamentos de dados e roubos de contas, é importante usar recursos como a autenticação de dois fatores, também chamada de autenticação em duas etapas. Ela funciona com a sua senha e mais uma etapa de segurança. Desta forma, mesmo que alguém saiba a sua senha, não vai ter acesso imediato à sua conta. O recomendado, entretanto, é que o usuário use uma senha forte e diferente e única para cada tipo de serviço, assim como o PIN. Mas sempre lembrando que o melhor são senhas seguras e únicas.

Um exemplo de dois fatores que provavelmente já está presente na sua vida: para usar o aplicativo do seu banco, além de ter cadastrado uma senha online, você ativa um token que gera dezenas de combinações de números. Esses códigos ajudam a autorizar as transações online junto com a sua senha e protegem suas contas.

A lógica é a mesma para outros aplicativos, como e-mails e redes sociais. Ela junta algo que você sabe, como a sua senha, com alguma outra informação. Pode ser um código enviado por SMS, um PIN, uma segunda senha, respostas a perguntas secretas, uso de dispositivos físicos, como drives USB de token ou ainda dados de biometria, como a digital ou leitor da íris. Vale destacar que este último não tem o uso recomendado por especialistas da Escola de Ativismo pela falta de transparência das empresas de tecnologia com o uso de dados biométricos.

Quando você ativa o recurso, além da senha, será obrigado a fornecer mais uma informação de segurança sempre que usar um dispositivo novo. É muito comum que a autenticação de dois fatores funcione com o envio de código por mensagem SMS ou o uso de aplicativos, como Authy, Last Pass Authenticator e Google Authenticator.

Para evitar cair em golpes, é importante nunca compartilhar com outras pessoas a sua senha, muito menos o código recebido. É comum que criminosos entrem em contato com as vítimas usando justificativas diversas para ter acesso a esse número e então roubar a conta de serviços como WhatsApp.

É o que se chama de engenharia social, quando criminosos tentam manipular um usuário para que faça alguma ação ou forneça informações. Especificamente o phishing é um tipo de golpe de engenharia social em que a vítima é induzida a dar dados como número da identidade, senhas bancárias, número de cartão de crédito através de fraudes como mensagens, e-mails e sites.

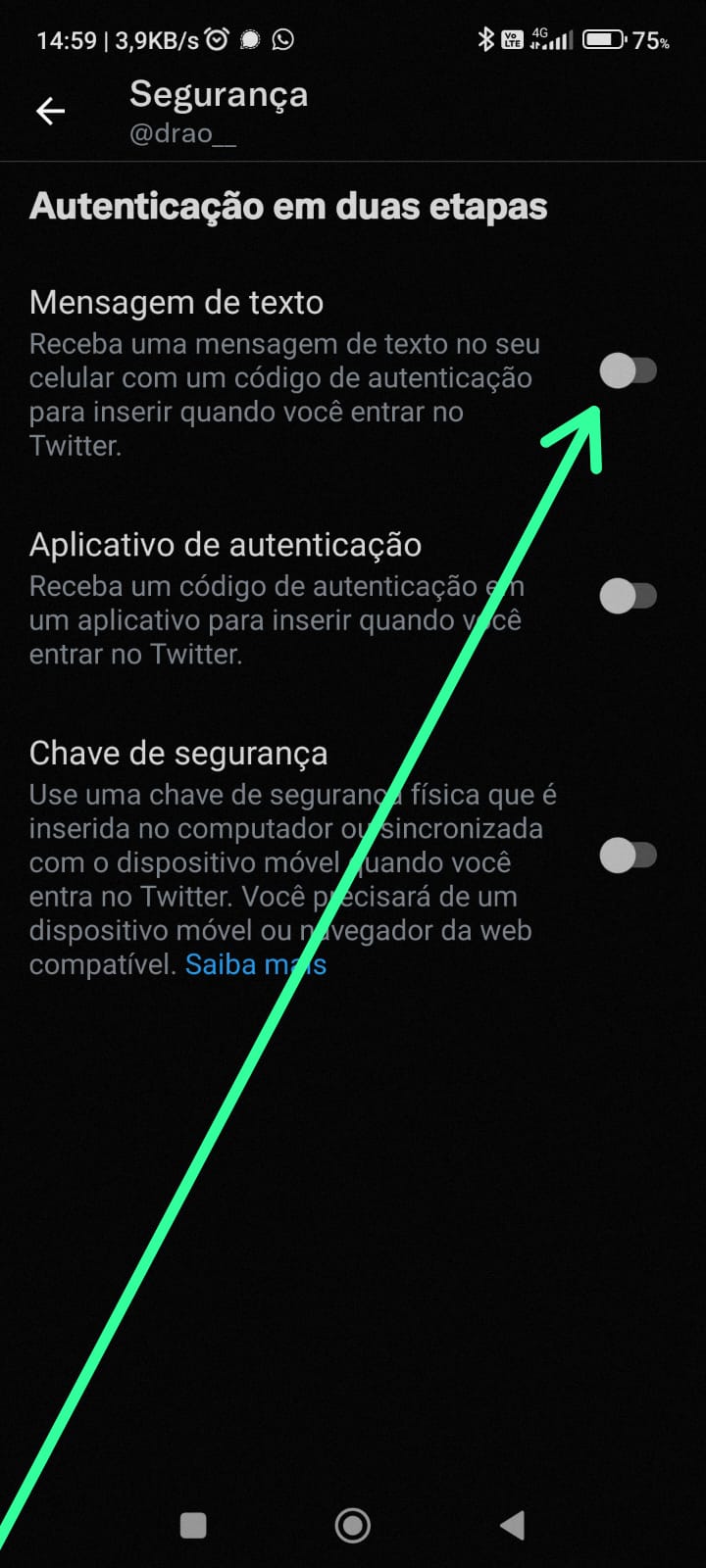

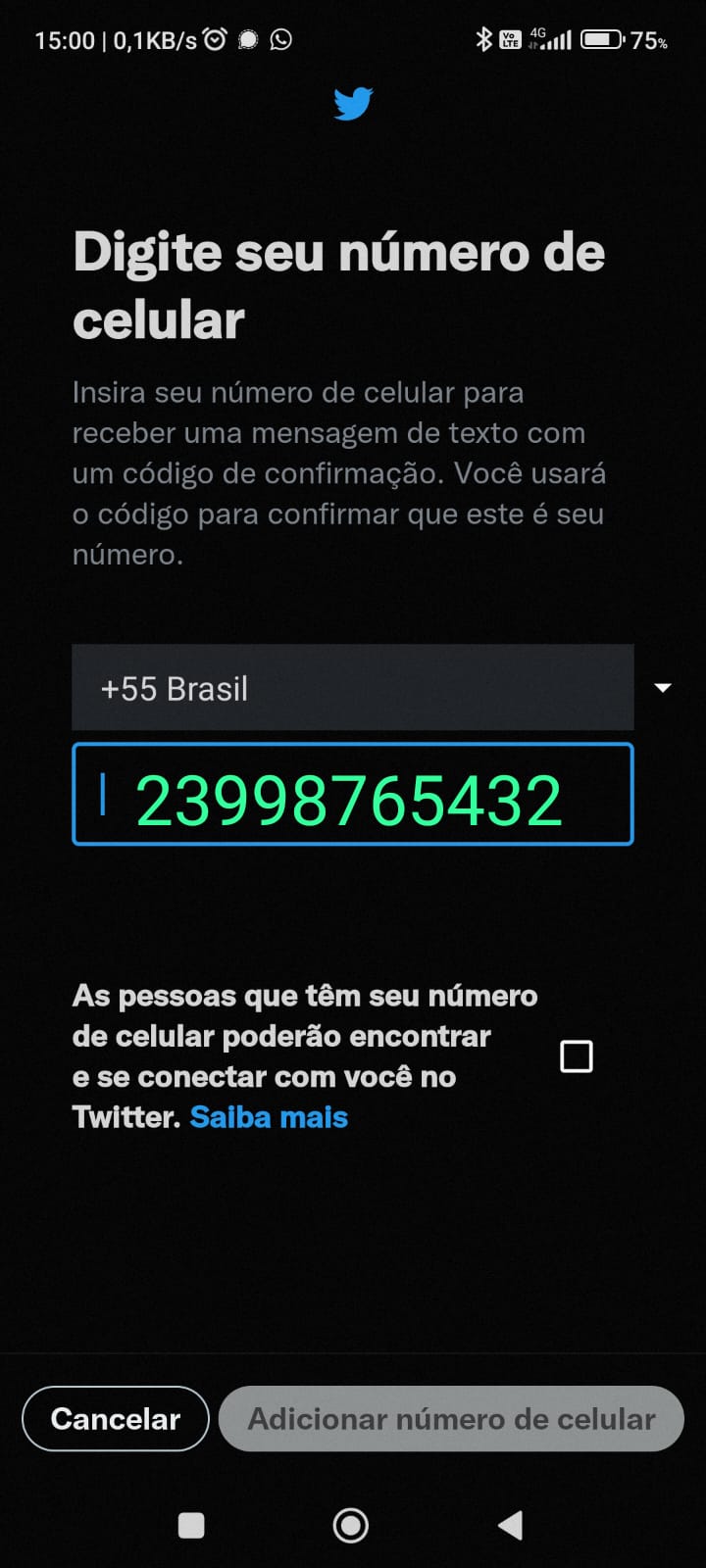

Como ativar o recurso nas principais contas

É preciso que a plataforma ofereça esse recurso para você ativar a autenticação em dois fatores. Geralmente, o primeiro passo é acessar as configurações da conta e entrar na seção “Segurança”.

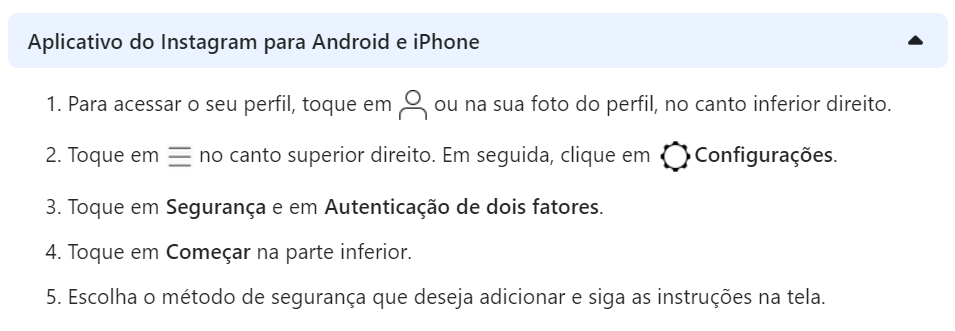

No Instagram, existem as opções de uso de aplicativo de autenticação, WhatsApp e SMS. O aplicativo ainda fornece uma série de códigos de recuperação reserva que podem ser acessados caso não consiga acessar a conta pelas três formas de autenticação.

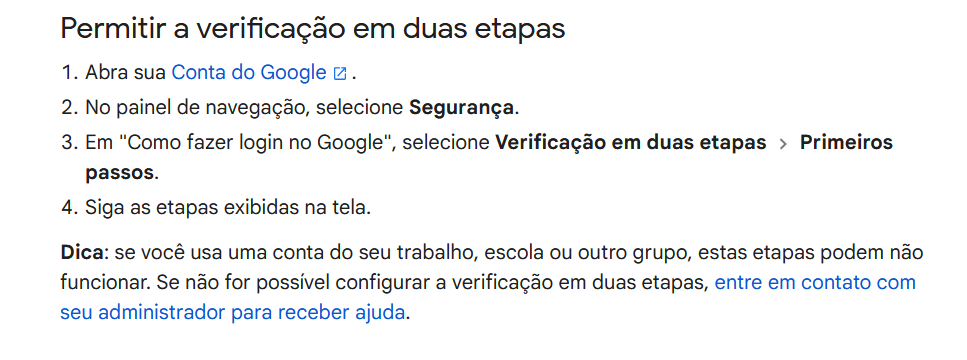

Na conta do Google, é exigida a confirmação de acesso através do smartphone, é permitido o envio de código por SMS e ainda são oferecidas opções de códigos reserva, uso de chave de segurança e o aplicativo Google Authenticator. Todos os passos podem ser feitos por meio deste link, se a a sua conta já estiver com o login feito

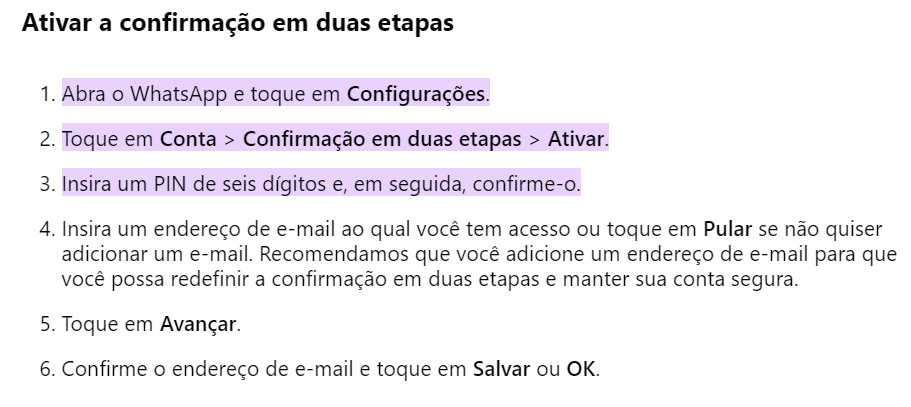

O Whatsapp também oferece a função e exige um PIN a cada vez que o aplicativo é instalado em um novo aparelho. É possível registrar um endereço de e-mail para redefinir o PIN, caso você esqueça. Mantenha sempre esse e-mail de recuperação seguro e com uma boa senha. O recomendado é que seja um e-mail seguro, de preferência não usado como o endereço principal para acessar outras contas ou cadastros. Além disso, é importante ter uma senha forte e guardar essas informações em um local seguro para evitar a necessidade de uma recuperação de conta.

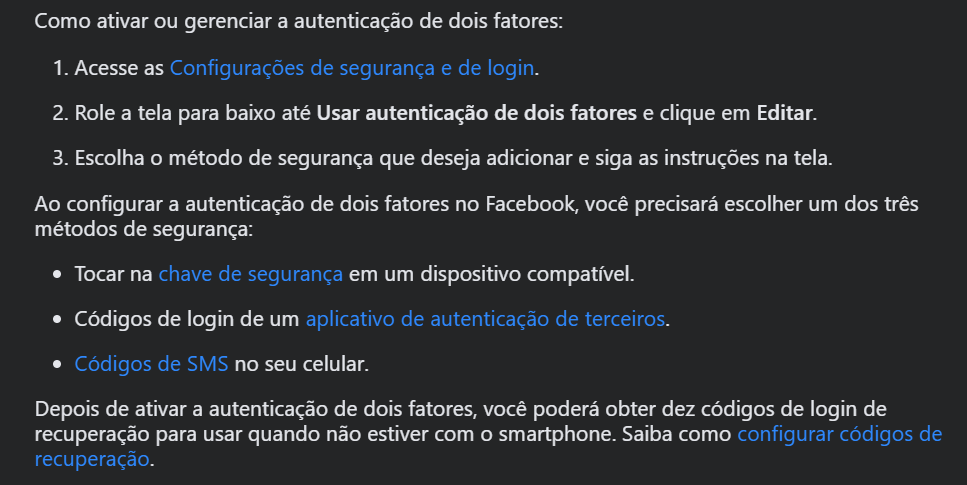

No Facebook, também é ativado com envio de código por SMS e ainda existem as possibilidades de uso de aplicativo de autenticação, código de segurança reserva e chave de segurança. Se você já estiver com o Facebook aberto no navegador, é só clicar neste link e seguir os passos abaixos:

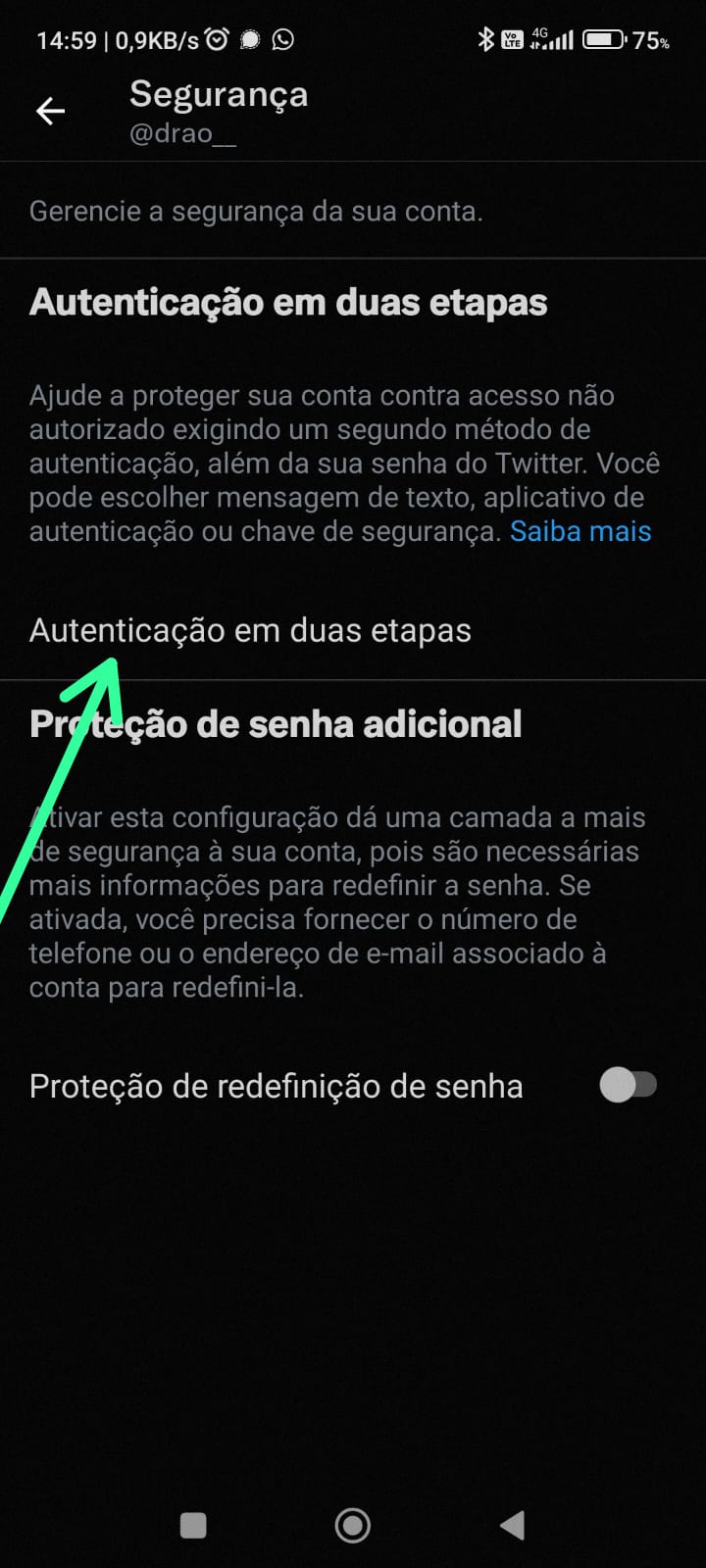

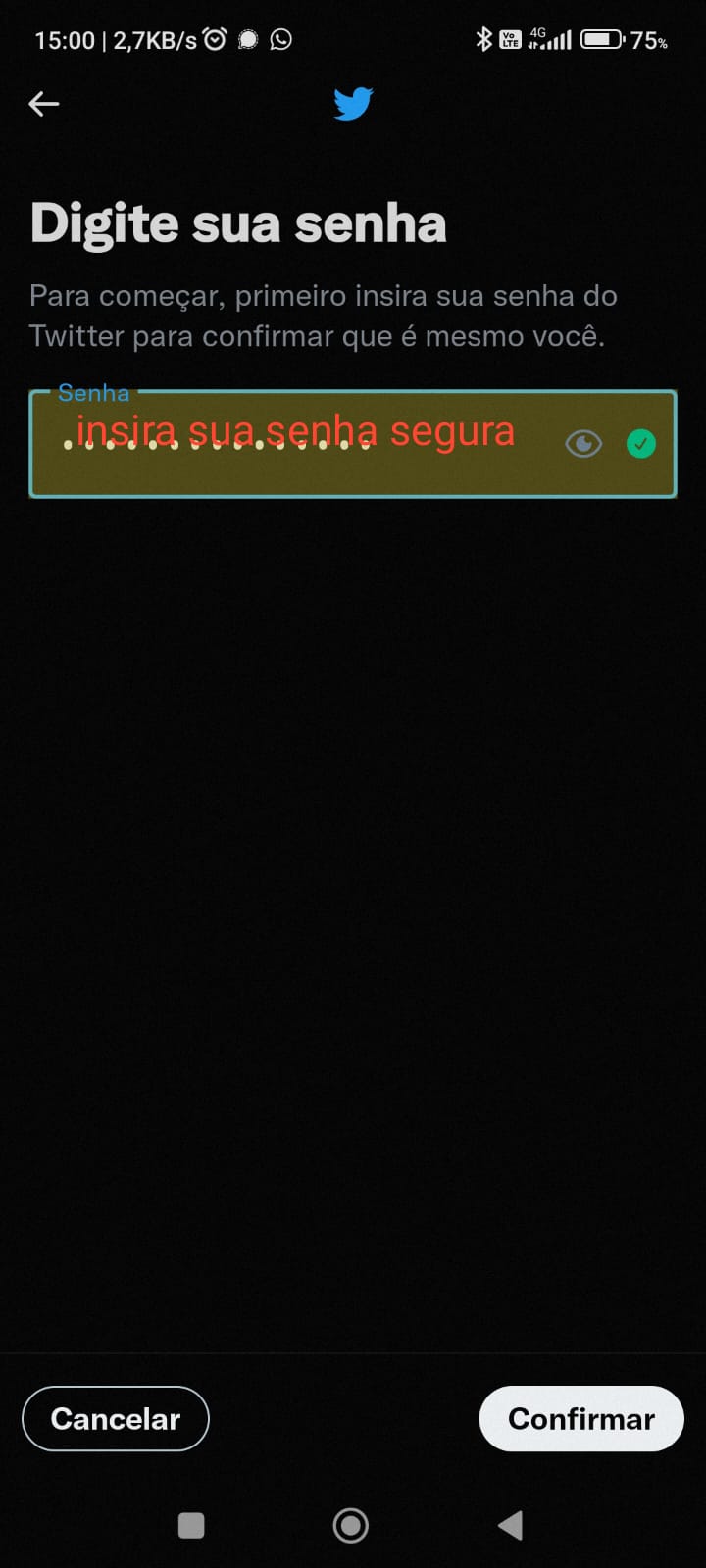

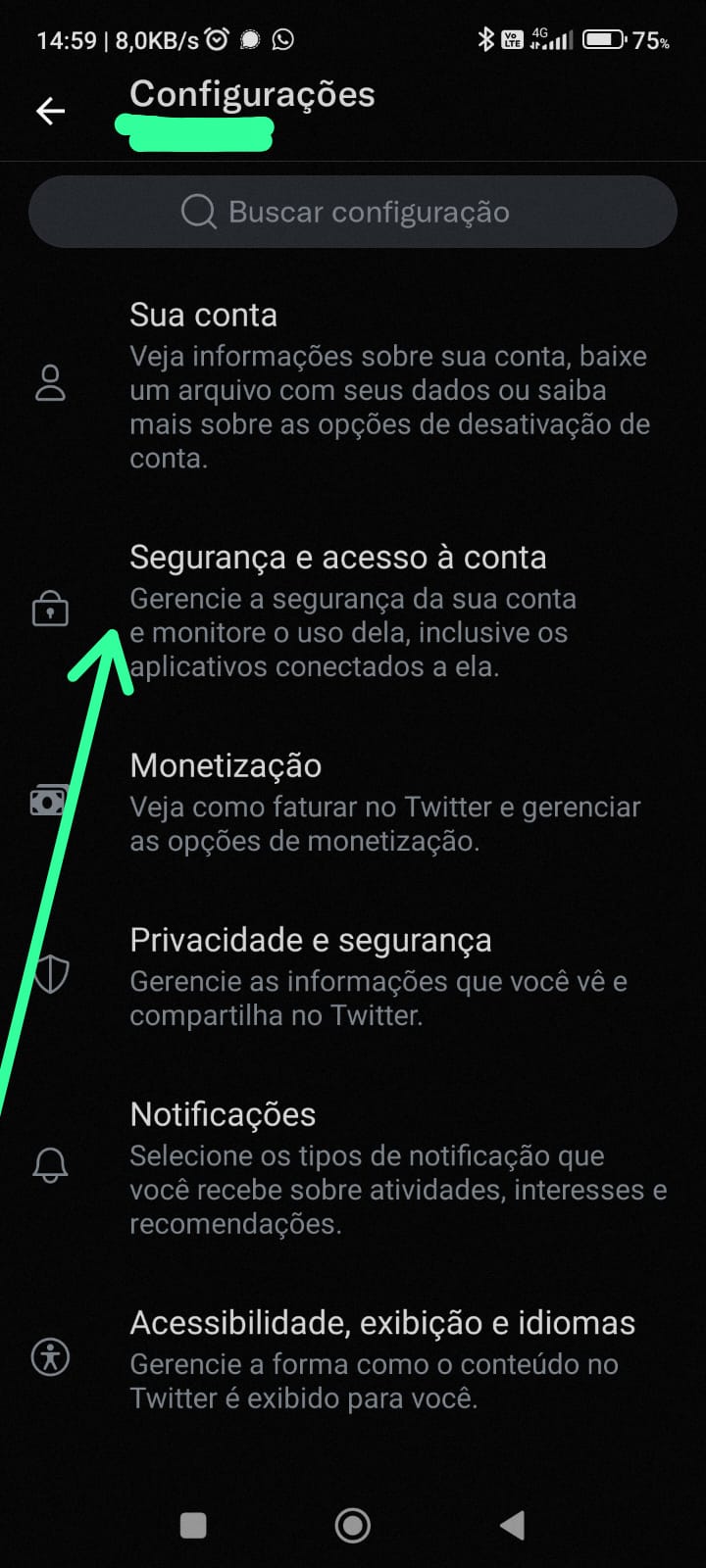

O Twitter oferece o envio de código via SMS, aplicativo de autenticação e chave de segurança (um token que pode ser físico ou do smartphone), além de um código de recuperação reserva e ainda o uso de senha temporária, de uso único.

Quando a educação desperta a casa grande de seus sonhos injustos

Clima e infância: crise climática aumenta vulnerabilidade e violência contra as meninas

Por Bárbara Poerner

O desenvolvimento das crianças é impactado de forma transversal pelos eventos climáticos extremos e especialistas apontam falta de politicas públicas e fundos que lidem com a questão

Para Viviana Santiago, deslocamentos forçados violam a territorialidade das crianças l Foto: UNICEF/BRZ/Raoni Libório/Reprodução do relatório

“Mudou muito, né? Porque antigamente eu podia sair, me divertia, não precisava me preocupar com fazer marmita para ele levar para o trabalho, fazer almoço, lavar roupa, cuidar de filho. E eu também tinha mais tempo para meus estudos. E agora com marido e com filho já é mais difícil, é bem diferente, eu não tenho tempo para sair”.

Esse é o relato de uma adolescente, de 16 anos, casada. O trecho faz parte do relatório Tirando o Véu, da Plan International Brasil, que discorre sobre o casamento infantil no país, uma das violências que as meninas já sofrem, mas que é — e pode ser ainda mais — agravada pela crise climática.

“Quando a gente fala de mudança climática, levamos mais pessoas para a extrema pobreza, na qual a maioria das populações [afetadas] vive em condições de vulnerabilidade. Então estamos colocando mais motivos para para o casamento infantil acontecer”, explica Cynthia Bento, diretora executiva da Plan International no Brasil.

No caso do casamento entre homens e meninas, o Brasil ocupa o quarto lugar no mundo em números absolutos de casadas até a idade de 15 anos. Como a união de menores de 18 anos é ilegal no país e só pode ocorrer mediante autorização judicial ou dos responsáveis legais, o monitoramento exato de casos é desafiador.

Casamento infantil se refere às uniões, formais ou informais, nas quais pelo menos um dos cônjuges tem menos de 18 anos, conforme determina a Convenção dos Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário.

Os motivos para a violação vão desde a desigualdade econômica até a violência de gênero. “A cada hora, quatro meninas são abusadas. O casamento torna-se uma fuga de tentar sair desse abuso. Acaba que violamos o direito dessa menina de ser menina”, continua Chyntia.

O desenvolvimento das crianças é impactado de forma transversal pelos eventos climáticos, mas o gestor ambiental JP Amaral avalia que o controle sexual e reprodutivo, no qual as meninas já nascem inseridas, garante outra posição de vulnerabilidade. “Falta de acesso à água, inundações, secas… tudo isso ocasiona um aumento grande da miséria dentro desses contextos. E é quando surge o casamento infantil piorado. Diante da situação de instabilidade socioeconômica, [famílias podem] ver vantagem em casar uma filha para ter menos uma boca a menos”, continua ele, que é coordenador do programa Criança e Natureza do Instituto Alana.

O último Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) aponta que as crianças que vivem na América do Sul irão enfrentar, cada vez mais, a escassez ou acesso restrito à água. O relatório destaca que os jovens e adolescentes de hoje serão ainda mais impactados pelos efeitos da crise climática no futuro, que podem ser desde o aumento de doenças respiratórias, desnutrição, deslocamentos forçados, fome, questões de saúde mental e rompimento de vínculos familiares.

Segundo Amaral, isso já acontece regularmente no Brasil, mesmo que seja uma realidade pouco visibilizada. “Aqui, a gente tem tido secas e inundações, o que faz com que as famílias percam tudo, então é um momento que o casamento passa a ser uma alternativa”, completa.

Atualmente, mais de 8,6 milhões de meninas e meninos brasileiros sofrem com o risco de falta de água e mais de 7,3 milhões estão expostos aos riscos decorrentes de enchentes de rios, conforme um relatório da UNICEF, lançado em novembro de 2022.

“Órfãs do desastre”

Quatro em cada cinco pessoas deslocadas por eventos climáticos são mulheres, fazendo com que elas sejam retiradas, à força, de suas casas e territórios. JP chama isso de “órfãs do desastre”.

Um exemplo da situação está em andamento na Amazônia Legal. Na tentativa de escapar das contaminações e violências causadas pelo avanço do garimpo e grilagem na região, muitas mulheres e crianças se tornam refugiadas ambientais em seu próprio país. Esse deslocamento forçado, somado aos desastres ambientais, dificultam o acesso desses grupos à direitos básicos, como saúde e educação, e tornam ainda mais difícil retomar às suas comunidades depois do refúgio.

Com os sistemas de exploração na Amazônia Legal, como o garimpo e grilagem, o refúgio climático torna-se uma alternativa, explica o coordenador. Isso faz com que no deslocamento, ou em recuperação após algum desastre ambiental, as mulheres e meninas enfrentem mais dificuldades para voltar a acessar direitos básicos, como educação e saúde.

Viviana Santiago, especialista em diversidade, gênero e direito das meninas, destaca que esses deslocamentos forçados violam a territorialidade das crianças. “Pensar nos territórios tradicionais e quilombolas traz outro elemento para além da subsistência. São povos que têm uma existência diretamente ligada à Natureza, sua cosmovisão implica essa relação”, explica ela, que também participou como pesquisadora do documentário sobre casamento infantil da Plan International Brasil.

Em terras indígenas, por exemplo, rituais correm o risco de serem inviabilizados por conta da não-demarcação de terras e do avanço do desmatamento. “A passagem de sabedorias ancestrais, para as crianças, acaba se rompendo. Até mesmo quando pode se ter um deslocamento para um ambiente urbano”, complementa JP, destacando a a nuance imaterial dos eventos climáticos e das políticas anti-ambientais para as crianças.

Para a diretora executiva do Engajamundo, Ana Rosa, tudo isso faz parte do sistema patriarcal, que rege quais ambientes podem ser vivenciados ou não, avalia a mestra em geografia.

“Quando falamos sobre meninas e mulheres, isso fica latente. Quais são os ambientes e os direitos que elas possuem em um espaço que não pensa um lugar para sua existência, individualidade e futuro?”, questiona ela.

“Falar sobre território é falar sobre saberes, resistências, práticas e cosmologias que existem nesse espaço. Quando esse espaço lhes é retirado, com isso tudo se vai um conhecimento ancestral e um diálogo geracional com sua existência”, aponta Ana Rosa. “É um processo de extrema violência com o presente e futuro dessas crianças, pois é coibir que exista um debate e conhecimento sobre suas origens”.

Panorama global

A UNICEF relata que, em 2021, um bilhão de crianças e adolescentes foram expostos a pelo menos um risco climático, sejam secas, inundações, poluição do ar e ondas de calor. No mundo inteiro, isso gera fome, desnutrição, doenças respiratórias, perda de patrimônios socioculturais, rompimento de vínculos familiares e até mesmo mortes.

A Índia é a região com maior número de casamentos infantis todos os anos. Só em 2017, foram estimados 4,1 milhões de casos. Embora no território a prática se relacione com o fundamentalismo religioso, o país sofre com a crise climática: neste ano, Nova Delhi chegou a registrar 49 graus em uma onda de calor intensificada pelos eventos do clima.

Mesmo diante da magnitude do impacto direto nas crianças, o grupo continua excluído de agendas globais que buscam remediar o problema. “O Acordo de Paris não deixa explícito o olhar para crianças e adolescentes”, pontua Chyntia Bento, da Plan International. No documento, atualizado na última COP-26, não existe uma especificidade para as meninas e meninos. Segundo ela, no próprio cronograma da Conferência, o tema é insuficientemente debatido, mesmo na atual edição.

Contudo, isso não impede a mobilização de meninas e meninos para discutir e propor soluções para o tema internacionalmente. Um nome conhecido é Greta Thumberg, que tinha apenas 15 anos quando começou a protestar em frente ao parlamento sueco. Mas décadas antes, em 1992, foi Severn Cullis-Suzuki que fez história ao discursar na ECO-92, sediada no Rio de Janeiro.

Pensando caminhos

Ana reforça que a infância é plural. “A gente não pode [lê-la] na Europa e fazer a mesma leitura no Sul global. São contextos e realidades diferentes que geram esses impactos”, destaca a diretora. Ela acredita que medidas de mitigação e adaptação vem a partir da educação socioambiental, com a ênfase em criar conhecimentos que permitam a autonomia da criança.

Colocar as meninas no centro do debate, para que elas ajudem na solução, é o que Cynthia vê como necessário. Embora a diretora sinalize que “nossos ambientes sociais e políticos são muito machistas, e excluem e discriminam as meninas e mulheres por conta masculinidade hegemônica”, é preciso que elas participem da luta pela justiça climática. E isso, para ela, significa trabalhar com fatos, estudos e relatórios que viabilizem essa garantia de direitos.

Para que isso aconteça, investimentos devem ser feitos, acrescenta JP. “Países e regiões que já estão sendo modificados pelas mudanças climáticas, hoje, precisam de fundos específicos para isso”. Para ele, é preciso olhar para a crise climática por meio da lente social e econômica. “Temos que combater a crise socioeconômica para combater o impacto na [vida das] meninas”.

Conforme o coordenador, meninos e meninas têm o direito fundamental à Natureza e a viver em um ambiente saudável. “O acesso [ao meio ambiente] em si traz uma série de benefícios como não só em relação à saúde, mas também a sociabilidade, pensando nas crianças urbanas. É uma ferramenta de educação climática. O vínculo da criança com a natureza gera o encantamento do ambiente natural e próspera para ser um agente de transformação no futuro”, conclui.

Durante a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o Instituto Alana lançou a algumas campanhas inéditas: a #KidsFirst, parceria com a Our Kids’ Climate, o Children Action Plan (CAP) e ainda o Children First Climate Movement, junto de outras entidades. O cerne de todas as movimentações é garantir e incluir os direitos das crianças no centro das negociações sobre o clima e soluções para a crise climática.

Para Viviana Santiago, é urgente a criação de políticas públicas específicas para a infância. “Precisamos entender que todas as políticas têm um rebatimento na infância, porque rebate na capacidade da pessoa adulta garantir o acesso a esses direitos”, finaliza.

–

Bárbara Poerner é jornalista e repórter de direitos humanos, justiça climática e gênero.

Resistência climática: rememorando táticas de ação direta criativa

Veja o que ativistas brasileiros tem feito para protestar contra a inação de governos diante da crise do clima

Por Grazielle Garcia

Ativistas protestam em São Paulo contra a crise climática l Foto: Pedro Ribeiro Nogueira/Escola de Ativismo

A crise climática provocada pelo homem é um conceito que está por aí desde o Séc. 19. No entanto, ela tardou a ganhar o destaque merecido no debate público. Afinal, estamos falando de coisas pequenas — como a destruição do planeta e a impossibilidade da vida em uma terra devastada pela busca incessante pelo lucro. Porém, as juventudes já se ligaram que tem que seguir lutando para reverter esse quadro, com criatividade e consistência. Pensando nisso, trouxemos esse apanhado de táticas e ações criativas para inspirar quem quer lutar pelo futuro do planeta.

Bora?

A história por trás da ação pelo clima

Foi no ano de 1992, aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro que um marco no debate internacional sobre meio ambiente aconteceu: A Eco-92. Apesar de ser possível fazer uma análise crítica ao caráter colonialista da ONU, esse evento deu o pontapé inicial para a mobilização popular e até o surgimento de diversas organizações sem fins lucrativos voltadas a causas socioambientais.

Em 2018, 26 anos depois, tivemos um novo marco de movimentos e organizações voltadas à vertente climática como pauta fundamental para a preservação da vida na Terra. A começar pela juventude, que costumeiramente é vanguarda em novos e importantes debates. Personalidades que se destacaram nesse momento de ‘faiscar’ foram a Greta Thunberg e demais jovens estudantes suecos que, como ela, passaram a boicotar as aulas de sexta-feira em frente ao parlamento suéco. E foram esses boicotes semanais, que somados à inconformidade de outros estudantes pelo mundo todo que impulsionaram o movimento de jovens pelo clima (Fridays for Future). Apesar de movimentos sociais serem conhecidos por seu caráter coletivo, esse em particular permite ações isoladas e tão impactantes quanto outras ações em maior número de pessoas.

Os estudantes de diversos países e origens se conectam e alinham suas narrativas através das redes virtuais e com isso fazem até hoje mobilizações pelo clima para além das fronteiras.

Ativismo[s] entre gerações

Quando falamos de ativismo climático, é comum pensarmos nas juventudes. Mas é importante trazer a história das diferentes gerações que, aqui no Brasil, lutaram para que esse movimento fosse possível. Para além da narrativa colonialista que ‘jovens brasileiros foram influenciados por outros jovens do norte global’, o debate ambiental já era uma constante aqui no Brasil — e também uma luta perigosa para ativistas que se metiam a defender a biodiversidade brasileira.

Sim, o óbvio precisa ser dito: a luta climática não tinha essa nomenclatura até pouco tempo, mas já era pauta de resistência no Brasil.

Ativistas como Chico Mendes, Marina Silva, Raoni Metuktire – indígena da etnia caiapó – e tantos outros grupos étnicos que por tanto tempo estiveram nos territórios lutando pela preservação da vida e consequentemente pelo combate às mudanças do clima mostram que é falso dizer que essa luta só começou na Suécia em 2018. No Brasil há diversas gerações de guardiões das florestas e do clima e essa história precisa ser relembrada para que novas gerações se apropriem desse território de luta e descolonize seus princípios e referências de ação climática. Vejamos aqui algumas pessoas e grupos brasileiros para se inspirar na mobilização pelo clima.

O que tem marcado as mobilizações pelo clima?

Pluralidade. Há quem diga que o movimento climático é feito apenas de greves: ledo engano. Como toda causa, são necessárias diferentes estratégias e frentes para o êxito na mobilização. Atuação direta no congresso, com pressão no legislativo e judiciário, são essenciais. Também temos muitos atos simbólicos e com foco em educação como: limpeza de praia, rodas de debate, festivais.

Para além das greves que são ainda feitas por alguns membros religiosamente todas as sextas-feiras, há um universo de possibilidades e meios de atuação. Vamos listar algumas abaixo.

A criatividade como ferramenta de resistência

Utilizar a criatividade e as diferentes influências culturais é uma maneira de chamar mais atenção para o problema e muitas vezes pode ser o ponto chave para ter êxito na manifestação. A preocupação com as pautas locais e dados que cada território sofre é algo que diferencia as mobilizações de ativistas pelo mundo todo.

Protesto anti-fóssil no leilão da ANP | Foto: por Pedro Cunha / Arayara

Nesse primeiro exemplo, ativistas fazem instalação artística com materiais reutilizados para protestar contra o leilão fóssil realizado pela ANP na Barra da Tijuca, RJ em contramão as medidas necessárias para a diminuição de emissões de gás de efeito estufa.

O artivismo, manifestação de arte somada a uma manifestação política, é o que tem sido mais desenvolvido entre ativistas brasileiros nos últimos tempos. Por exemplo, entregar um troféu de ‘Exterminador do Futuro’ para Ricardo Salles durante um de seus pronunciamentos.

Ian Coêlho entregando o “Prêmio Exterminador do Futuro” a Ricardo Salles | Foto: Henrique Medeiros / Mídia Ninja

Ou mesmo utilizar de um evento internacional para criar uma manifestação silenciosa.

Protesto no Climate Week, em 2019, denunciou a censaura aos órgãos ambientais de Estado pelo governo Bolsonaro | Foto: Engajamundo

Em 2021, jovens brasileiros foram denunciar as pedaladas climáticas cometidas pelo governo. A repórter Cristiane Prizibisczki do jornal ambiental ((o)) eco, fala mais sobre isso nessa matéria aqui ‘Quem são os jovens ativistas que processam governo por “pedalada climática” – ((o))eco’.

Já artistas como Mundano e Bruna Serifa e o Famílias pelo Clima já se juntaram em uma grande manifestação artística de visualização aérea dedicando o dia das mães à nossa Mãe Terra.

Garagem Pimp My Carroça | Foto: Marcos Amaral / Famílias pelo Clima

Meios alternativos de mobilização

E quando os recursos não são muitos ou o objetivo é gerar a menor quantidade de resíduos possíveis, tem jeito! e Kenai do Jovens pelo Futuro Xingu te mostra:

Cartaz ‘Xingu Livre’ feito com folha de Taioba | Kenai Santos / Jovens pelo Futuro Xingu

Por trás dos holofotes

E o que a mídia não te conta é que o movimento pelo clima faz uma comunicação interna essencialmente online pelo seu caráter global. Por vezes, como foi o caso do período de Isolamento Social da pandemia do Coronavírus, as mobilizações tiveram que seguir, essencialmente pela internet. Em formatos de vídeos ao vivo (lives), cartazes, câmeras, marcação de políticos nas redes sociais, tuitaços, projeções em prédios e ruas…

E o pós-pandemia abriu um leque de possibilidades e aprendizados que temos que fazer para integrar as comunidades, físicas e virtuais. Veja o material que criamos para desenvolver atividades online de forma inclusiva e anti-hegemônica.

Rede de apoio como estratégia de mobilização

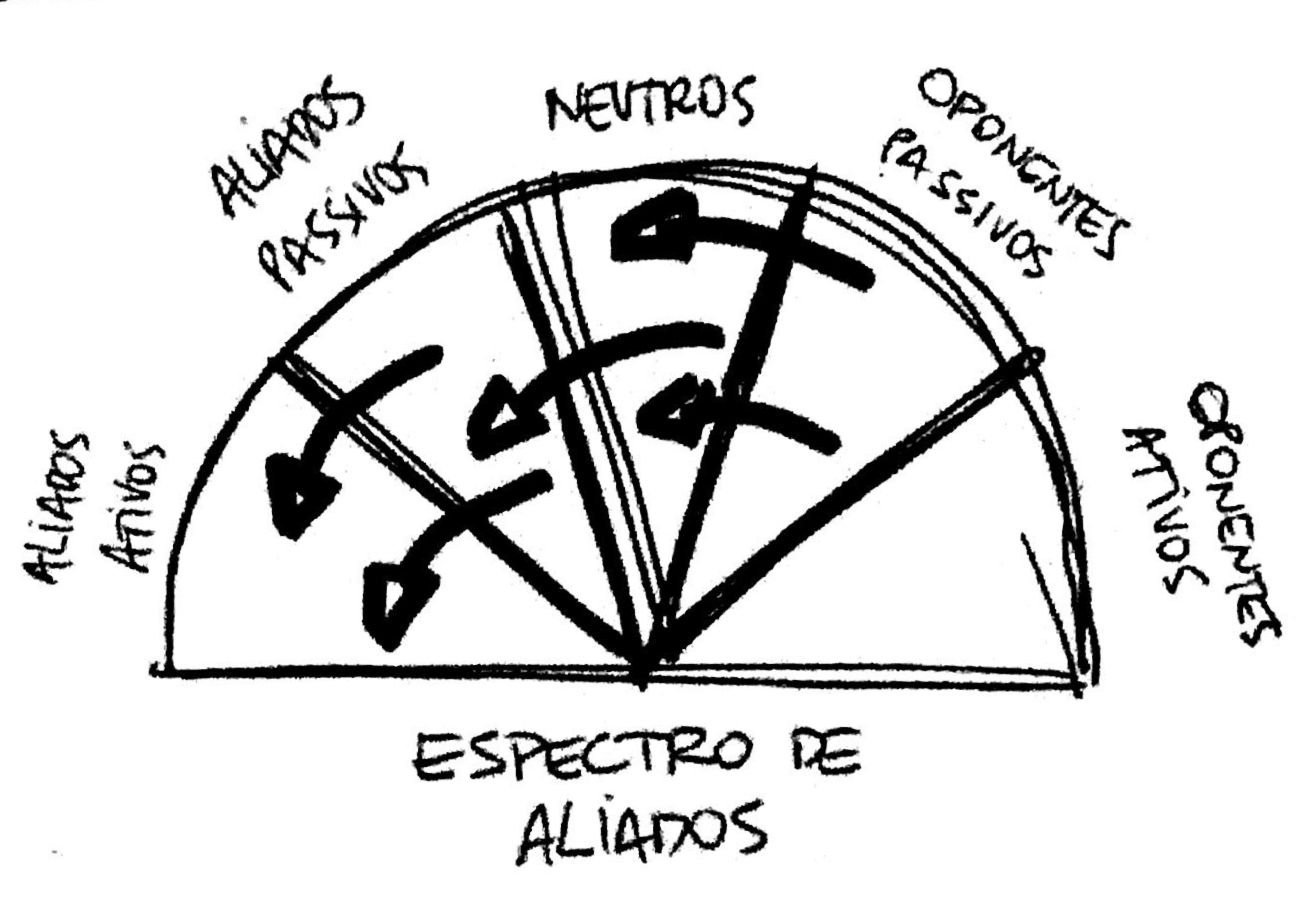

Um tema complexo e tão abrangente como as mudanças globais do clima necessitam de uma diversidade de áreas atuantes para que a justiça climática seja feita. Os aliados dos ativistas são um dos pontos chaves para as mobilizações. Apesar de ter começado com atos individuais, a rede e apoio mútuo é algo que se tornou bastante característico das mobilizações pelo clima e um ponto bastante interessante para se inspirar para futuras gerações. Mudar o espectro de aliados também é uma ótima forma de pensar articulações futuras. Como sugerido no Bela Baderna – Ferramentas para Revolução, identificando os aliados ativos, passivos, neutros e oponentes ativos e passivos, é possível reorganizar toda a estratégia de mobilização, campanha e narrativa.

Veja também: Como cuidar da sua rede de apoio como estratégia de resistência

Espectro de aliados | Bela Baderna

Os protestos podem ser complementados com o manual acima citado ‘Bela Baderna’ que temos disponível aqui no site, veja esta e outras ferramentas de revolução nos artigos relacionados.

Bom, esses são alguns pontos. Espero que vocês tenham se sentido inspirades a seguir nessas lutas. Vamos deixar aqui alguns links para quem quiser se engajar e saber mais:

Os bastidores da entrega do “Prêmio Exterminador do Futuro” a Ricardo Salles – Greenpeace Brasil – https://www.greenpeace.org/brasil/blog/os-bastidores-da-entrega-do-premio-exterminador-do-futuro-a-ricardo-salles/

Seis motivos para ter esperanças na luta contra a mudança climática na “COP fora da COP’ – Escola de Ativismo – escoladeativismo.org.br/seis-motivos-para-ter-esperancas-na-luta-contra-a-mudanca-climatica-vindas-da-cop-fora-da-cop

Celebramos e lembramos dos ativismos de 2021 que enfrentaram a morte e a destruição de frente – https://escoladeativismo.org.br/celebramos-e-lembramos-dos-ativismos-de-2021-que-enfrentaram-a-morte-e-a-destruicao-de-frente/

As águas são do povo: 5 episódios da luta pelos recursos hídricos na América Latina – Escola de Ativismo – https://escoladeativismo.org.br/as-aguas-sao-do-povo-5-episodios-da-luta-pelos-recursos-hidricos-na-america-latina/

Hidrelétricas e barragens impactam gerações de comunidades nas margens do “Velho Chico” – Escola de Ativismo – https://escoladeativismo.org.br/hidreletricas-e-barragens-impactam-geracoes-de-comunidades-as-margens-do-velho-chico/

As mudanças climáticas impactam a população LGBTQIA+. De que maneira podemos nos proteger? – Escola de Ativismo – https://escoladeativismo.org.br/as-mudancas-climaticas-impactam-a-populacao-lgbtqia-de-que-maneira-podemos-nos-proteger/

Salve o Ceará do Dragão Nuclear: A luta contra a mineração de urânio e fosfato em Santa Quitéria – Escola de Ativismo – https://escoladeativismo.org.br/salve-o-ceara-do-dragao-nuclear-a-luta-contra-a-mineracao-de-uranio-e-fosfato-em-santa-quiteria/

Quem tem o direito de sonhar? – Escola de Ativismo – https://escoladeativismo.org.br/quem-tem-o-direito-de-sonhar/

A luta pela Amazônia também é urbana: ativistas se espalham nos bairros e periferias de Manaus para demandar justiça climática – https://escoladeativismo.org.br/a-luta-pela-amazonia-tambem-e-urbana-ativistas-se-espalham-nas-cidades-e-periferias-para-demandar-justica-climatica

Gal não morreu

Seus gestos, sua música, sua energia em tons vermelhos como os de Iansã seguem sendo chama para todos aqueles que a amam l Crédito: Divulgação

Um amigo que sabe do amor que sinto por Gal me ligou e disse: cara, a Gal morreu.

Perguntei algumas vezes se era mesmo verdade, porque estamos envoltos nesse mar de fake news, de notícias descabidas, e ele confirmou que a informação havia sido transmitida pela assessoria de imprensa dela.

Antes de chegar ao aeroporto, para uma conexão, estava em um voo que durou cerca de 1h30. Passei esse tempo assistindo um filme: Elvis, estrelado pelo perfeito Austin Butler.

Estranha manhã pois chorei muito assistindo ao filme, me emocionei diversas vezes.

Emocionada com a linha de vida de Elvis, a música que carregou consigo, sendo ele um homem branco que cresceu em um bairro negro do Mississipi, Elvis só se sentia Elvis quando cantava as músicas que ouvia quando criança, entoadas por rainhas e reis afroamericanos que viviam apartados da sociedade branca estadunidense. Cantavam a música mais fina, tocavam pianos, guitarras, baixos como ninguém. Reis e Rainhas do Blues, do Jazz, do Rhythm and Blues, os verdadeiros pais do Rock.

Elvis, era um sujeito-corpo. Ao toque do piano, seu rosto parecia se transformar, uma chama consumia seus ouvidos, seus olhos se reviravam, seus quadris requebravam com o bumbo da bateria, descia até o chão, e subia em movimentos cadenciados… seus braços buscavam dar materialidade aos acordes da guitarra, voando pelo palco!

Seu corpo vibrava e as multidões se arrepiavam. Quem viu, disse que não parecia uma pessoa, era como um deus. E deuses não morrem.

Então, Elvis não morreu!

Bradaram seus fãs.

Agora aqui com esta sensação de ter perdido um pedaço, escrevo.

Escrevo pra dizer que:

Gal não morreu.

Pois assim como Elvis, Gal é uma deusa.

Gal de voz sagaz de agudos inatingíveis!

Na batalha com a guitarra de Victor Biglione, a guitarra ficou sem fôlego, saiu de fininho…

As músicas cantadas por Gal eram incorporadas. Ganhavam contornos brasucas, batons vermelhos, flores, ganhavam requebros, sofriam abalos a ponto de tornarem-se outras. Cantou Gil, cantou Caetano como nunca, e um montão de outros compositores, mais recentemente compositores bem jovens como Rubel, Criolo, Céu, Marina Sena e Marília Mendonça. Todas essas pessoas sentiram o poder da deusa. Ela sempre à frente, a inventar em suas músicas, dando o seu jeito em tudo, seu jeito de Gal.

Quando comecei a ouvir as suas canções ainda criança, na sala de casa, me impressionava o sotaque, quando via Gal na TV, me encantava o seu batom vermelho, o modo como ela dizia as palavras e as transformava em canção. A Gal era livre, isso me fazia querer ser também. Uma mulher de corpo solto, livre.

Gal tinha uma singularidade e ao mesmo tempo uma multiplicidade que sempre mexeu comigo. Passei a ouvi-la, a querer estar perto dela. Me inspirava seu modo de se expressar.

Até que um dia me vesti de Gal, passei batom vermelho, flores no cabelo, sandália de tiras, vestido florido, de balanço. Cheguei a festa e aconteceu! As pessoas me dizendo que eu tinha virado Gal!

E foi assim que entrei em devir Gal.

E sua imagem passou a ser também a minha.

–

Gal é Costa, minha protetora, força e guia.

Seus gestos, sua música, sua energia em tons vermelhos como os de Iansã seguem sendo chama para todos aqueles que a amam!

Viva, como sempre!

–

Meu nome também é Gal.

—

Por Luh Ferreira, da Escola de Ativismo

Notícia – a palavra que não sai da nossa boca

De uns tempos pra cá essa palavra não sai da nossa boca e das nossas vistas.

Os vídeos que não param de chegar com as notícias, as pessoas não param de trazer notícias, os jornais, agora digitais, vivem das notícias, as redes sociais exalam notícias, notícias, notícias o dia todo e a noite toda também!

O povo aprendeu a criar suas próprias, a fazer-se notar em meio à mídia tradicional, que dava notícias do que era de seu interesse.

Então desde que o mundo é mundo, nós vivemos à base das notícias!

Era alguém que nasceu, alguém que morreu, alguém que partiu, alguém que chegou… a música “Encontros e Despedidas” fala exatamente sobre isso:

“mande notícias do mundo de lá, diz quem fica…

me dê um abraço venha me apertar, tô chegando…

Coisa que gosto é poder partir sem ter planos…

melhor ainda é poder voltar quando quero!

Todos os dias é um vai e vem

a vida se repete na estação”

A música é de Milton Nascimento e foi lançada no álbum que carrega o mesmo nome, em 1985. Mesmo ano em que o Brasil finalmente se livrou das agruras da ditadura militar. Um tempo em que as notícias eram restritas, revisadas, censuradas.

Este trecho da música, a melodia melancólica, expressam um desejo de saber sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a vida. Mas também de sair, de circular e viver.

Desejos de democracia eu diria.

Pois bem, acabamos de vivenciar o ápice da democracia neste último final de semana, quando fomos às urnas escolher os nossos governantes. Fizemos isso de muitas maneiras, alguns com muita facilidade, com tranquilidade, sem filas, sem muita preocupação. Outros enfrentaram blitz policiais, engarrafamentos gigantescos, assédios, confusões e até brigaram para exercerem seu direito.

Passamos o dia recebendo notícias, de norte a sul de como a coisa estava indo. Domingo foi um dia tenso.

A notícia da vitória do Lula chegou por volta das 20h00 deste domingo. Muita gente já se deslocava de suas casas para encontrar os amigos, para festejar. E como foi bonita a festa!

Mas as notícias assombrosas ainda estavam por vir… será? Depois de tanta fakenews, qual seria a bala de prata do então mentiroso derrotado messias presidente?

Segunda-feira pós eleições, nenhuma notícia veio do palácio do planalto, a escuridão e a ausência fizeram seus apoiadores se mexerem. Foram às estradas, foram às avenidas e aos centros militares pedirem que a democracia fosse suspensa, pois o candidato mentiroso presidente havia sido derrotado.

MENTIRA! INFÂMIA

URNAS FRAUDADAS.

ALEXANDRE DE MORAES PRECISA SER PRESO.

NOVA ELEIÇÕES NO BRASIL.

INTERVENÇÃO MILITAR, JÁ!

Bradavam os apoiadores ao som do hino nacional, camisa amarela e bandeiras.

Teria havido algum tipo de comunicação subliminar entre o mentiroso derrotado presidente e seus apoiadores?

Não podemos provar. Mas sabemos que os apoiadores produziram uma espécie de super bolha de notícias, elas movimentaram tudo o que aconteceu nos últimos dias, vamos precisar de muito estudo para sacar esse fenômeno, pois houve uma espécie de transe na galera que estava às margens das estradas.

Muitos vídeos circularam em que era possível assistir os apoiadores do mentiroso presidente messias, lendo notícias de seus celulares em que o conteúdo das exigências que estavam fazendo havia sido atendido, como se estivessem em uma realidade paralela – olha o metaverso aí genty! – e nós aqui olhando tudo isso atônitos, nos perguntando: como pode?

Coisas como:

STF RECONHECE QUE AS URNAS FORAM FRAUDADAS E CONVOCA NOVAS ELEIÇÕES.

ALEXANDRE DE MORAES ACABA DE SER PRESO.

EM 72 HORAS AS FORÇAS ARMADAS VÃO TOMAR O PODER.

Vimos um mar de notícias escabrosas tomarem conta do zap… agora com especulações sobre os rumos do país que vão desde a morte precoce de Lula até o conluio com os comunistas para levarem embora todo o dinheiro que o país acumulou! (mano do céu!)

Enquanto isso, nas redes sociais e noticiários víamos o apoio descarado de algumas polícias aos atos. Víamos as torcidas organizadas destruindo as barreiras e espantando os apoiadores. Víamos o Lula bem tranquilo em viagem para descansar. Víamos o processo de transição de governos iniciar os acordos. E não víamos o mentiroso presidente messias dizer absolutamente nada por dois dias!

E, quando finalmente apareceu, nada, praticamente não trouxe notícia nenhuma.

Com tudo isso que rolou nesses últimos dias, mas pra dizer a verdade, desde aquele dia da fakeada, das mamadeiras de piroca, da avalanche de mentiras que tomou conta do país, venho pensando que estamos no momento certo, no momento mais urgente de nos educarmos na produção das notícias e na responsabilização pela disseminação delas.

Estamos no momento certo de pesquisarmos aquilo que nos interessa, de não mais acreditar naquilo que o grupo do zap nos diz, de desconfiar quando alguém fala ao vento sem trazer nenhum tipo de comprovação de realidade. Temos hoje uma diversidade enorme de canais que possibilitam a comunicação com diferentes públicos e realidades, a comunicação é algo potente e popular, nós temos que ocupar imediatamente estes espaços, utilizá-los com invenção com inteligência e disseminar conteúdos que nos façam melhorar, evoluir como sociedade.

Produzir notícias que nos levem pra longe do fascismo, das ditaduras, da confusão anti-ciência que ceifou um montão de vidas na pandemia, desse mar de notícias sem pé nem cabeça que estão gerando problemas irreversíveis na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida.

E aí provocamos as galeras que renovaram os rádios, com os podcasts, com os programas com transmissão pelo youtube: bora fazer uns programas mais interessantes para o povo?

Esse negócio de ficar lá falando sobre investimento no mercado financeiro quando temos aí mais de 30 milhões em situação de fome interessa a quem? Sobre os lucros da Petrobras quando a gasolina tá cara pra cacete, é uma sacanagem sem fim!

Enfim, para situações de incerteza em que você está com o seu celular à mão, não custa fazer uma checagem rápida dos fatos – e ah, não vale fazer no google tá?

O que é a COP 27 e por que ela é importante

Evento é considerado chave para atingir objetivos do Acordo de Paris

EU FALEI FARAÓÓÓ!

Este ano, a cidade de Sharm El-Sheikh, no Egito, recebe a 27ª edição da COP (Cúpula do Clima da ONU – Organização Mundial das Nações Unidas). A Conferência vai do 6 ao 18 de novembro. Mas, por que temos ouvido falar tanto neste assunto nos últimos anos?

Crise do clima em foco

A emergência climática, fenômeno que já foi conhecido como “aquecimento global”, tem sido tema de debate há décadas, mas vem ganhando ainda mais destaque desde que países do mundo inteiro passaram a lidar com eventos extremos como: secas, queimadas, chuvas fortes, ciclones, ondas de calor e derretimento das calotas polares. Esses eventos climáticos têm trazido consequências sem precedentes, como milhares de mortes, aumento da pobreza, destruição de territórios inteiros, migrações forçadas e mudanças geopolíticas.

A história por trás da COP

Há quase três décadas, políticos, empresas e membros da sociedade civil se reúnem para firmar acordos, fazer pactos e pensar em estratégias de combate aos danos causados ao meio ambiente que impactam todas as populações do mundo. É durante essas conferências que são definidas metas e objetivos para acordos globais, como já foi com o Protocolo de Kyoto (1997) e o mais recente em vigor Acordo de Paris (2015). A CNN Brasil fez uma linha do tempo dos principais acordos das COPs desde 1995.

A COP agora é pop!

O público da COP também mudou. Se antes só os políticos, empresários e burocratas dos países ricos iam decidir sobre o futuro de suas nações, hoje já observamos movimentos sociais, ativistas, coletivos indo para a Conferência para darem seus recados. Um espaço conquistado com muita luta, com diversas ações diretas e intervenção da sociedade civil, mas que ainda sofre boicotes e restrições. Muitos ativistas que vão reivindicar o direito de participação ativa nas tomadas de decisões para ações mais eficientes para os seus países, por vezes são recebidos com silenciamento e exclusão.Apesar disso, o tema dos povos indígenas, do racismo ambiental e da mitigação dos impactos das mudanças climáticas em territórios urbanos têm sido cada vez mais destaque e é uma das agendas fortes para a COP deste ano. Em 2021, a ativista indígena Txai Suruí fez uma fala histórica sobre a proteção da Amazônia já na abertura.

Como funciona a Cúpula do Clima (COP)

Durante a COP, que dura duas semanas, acontecem vários encontros, debates e reuniões, onde os países firmam acordos de cooperação e compromissos para a agenda climática territorial e mundial. Nos últimos quatro anos, o Brasil não avançou muito nesta pauta – inclusive deixando muito a desejar em questões relacionadas à Amazônia, proteção de povos indígenas e outras populações vulneráveis. Se quiser aprofundar sua pesquisa sobre a programação e o funcionamento das COPs, entre no site oficial da conferência: Sharm el-Sheikh Climate Change Conference – November 2022 | UNFCCC, disponível em inglês, francês, espanhol e russo.

Lula é a presença mais aguardada

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado diretamente pelo presidente do Egito, Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil el-Sisi, e é uma das presenças mais aguardadas para a Conferência. A expectativa agora é que o Brasil seja um dos protagonistas em ações de proteção ao meio ambiente. Durante a campanha, Lula mencionou muitas vezes que iria inserir a agenda ambiental no centro das decisões políticas a partir de 2023. Além disso, também existe a expectativa de que ele anunciará o novo ministro do Meio Ambiente! Vamos acompanhar 🙂

Para saber mais do que está rolando na COP27, acompanhe o Instagram e Twitter da Escola de Ativismo. Se gostou do assunto dessa matéria, leia também:

- Resistência climática nos territórios: o que é e como fazer – Escola de Ativismo – https://escoladeativismo.org.br/resistencia-climatica-nos-territorios-o-que-e-e-como-fazer

- A luta pela Amazônia também é urbana: ativistas se espalham nos bairros e periferias de Manaus para demandar justiça climática – Escola de Ativismo – https://escoladeativismo.org.br/a-luta-pela-amazonia-tambem-e-urbana-ativistas-se-espalham-nas-cidades-e-periferias-para-demandar-justica-climatica

- As mudanças climáticas impactam a população LGBTQIA+. De que maneira podemos nos proteger? – Escola de Ativismo – https://escoladeativismo.org.br/as-mudancas-climaticas-impactam-a-populacao-lgbtqia-de-que-maneira-podemos-nos-proteger