Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

Não está tudo perdido: materiais para pensar, organizar e agir no combate à crise climática

Não está tudo perdido: materiais para pensar, organizar e agir no combate à crise climática

A Escola de Ativismo traz um grande apanhado de mais de 30 materiais que produzimos sobre resistência climática, ação direita e cuidados integrais

Basta respirar e piscar os olhos para perceber os efeitos da crise climática. Ou viver numa região afetada pelas chuvas ou secas. Frente a este cenário triste e trágico, podemos algumas vezes nos desesperar e nos sentir impotentes. Só que, por mais que o problema seja enorme, há muitas formas de seguir na luta. Aqui, na Escola de Ativismo, pensamos no cuidado coletivo e o autocuidado, que passam por lembrar das nossas fragilidades e nos cuidarmos para não cair; ter uma comunicação mobilizadora; pressionar representantes do povo; e nos organizar politicamente para pensar em propostas de curto, médio e longo prazo.

Mas por onde começar? A situação é grave e pode ser um pouco aterrorizante e confuso saber como dar início a essa luta. Para lidar com o problema precisamos entender bem os desafios que estamos enfrentando. E, mais importante, contra quem estamos lutando.

Trazemos abaixo uma compilação de conteúdos (é chuva de links!) para ajudar a pensar e agir nesse cenário. Convidamos você a navegar por tudo e/ou clicar nos temas que mais te interessarem.

AQUI VOCê VAI ENCONTRAR

- ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA E FERRAMENTAS DE AÇÃO: ações criativas, o uso da cultura, como se relacionar e cuidar do território de outros modos. Uma lista de conteúdo para quem quer e precisa se organizar

QUEM SOFRE DE VERDADE COM OS IMPACTOS DA CRISE CLIMÁTICA: confira as consequências das alterações extremas no clima pensando raça, identidade, território, renda, gênero/orientação sexual e também as sequelas nas infâncias.

CUIDADOS COM O CORPO, ALMA E MENTE: Tentativas de silenciamento surgem principalmente contra quem se coloca na linha de frente na defesa do planeta. É preciso contar com camadas extras de proteção física, cuidados digitais, atenção com a saúde mental e pedir proteção espiritual.

COMO ENTENDER NOSSOS INIMIGOS E LUTAR: extrema-direita, rede de desinformação, negligência de lideranças políticas e ações de degradação do meio ambiente são fatores importantes a serem analisados e combatidos.

ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA E FERRAMENTAS DE AÇÃO

Além da nossa resistência territorial, há maneiras estratégicas e criativas de protestar contra a inação de governos diante da crise do clima. Que tal usar a criatividade como ferramenta de resistência e meios alternativos de mobilização? Veja cinco dicas criativas de táticas de ação direta que já foram usadas por ativistas em protestos no Brasil.

Fazer críticas à condução da política ambiental brasileira de forma descontraída e sarcástica pode ser um caminho de garantir que sejamos vistos e ouvidos. E, se quiser realizar uma ação direta de sucesso, veja o nosso guia especial “Ação direta, como planejar e fazer”.

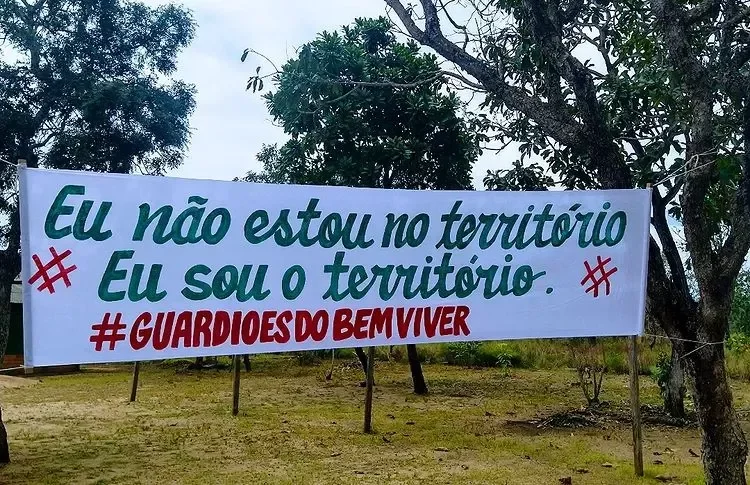

Mas a mobilização não é só sobre protestos e manifestações públicas. Existe um trabalho de base muito importante acontecendo dentro das comunidades. E quem precisa lutar pelo seu território precisa resistir de várias formas. Resistir não é apenas se fortalecer como indivíduo, é também se fortalecer coletivamente, seja por meio de organizações estruturadas, artivismo, comunicação popular. É respeitar também quem veio antes e usar esse conhecimento que foi passado para proteger os de agora e os que vem depois. Ou seja, é quando pensamos não apenas nas nossas florestas, mas nas vidas que estão nelas e no entorno, temos a compreensão do que é o meio ambiente e como resistir diante de tantas violências.

Estratégias no campo e em áreas urbanas

Mesmo em áreas urbanas é possível e necessário pensar em meio ambiente. Usar técnicas de reflorestamento e plantar enquanto nossos inimigos queimam e desmatam faz toda a diferença.

Foi o que fizeram grupos de pessoas em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Convidadas pelo Instituto EAE (Educação Ambiental e Ecoturismo), que faz trabalhos para promover a preservação do meio ambiente, do patrimônio cultural e natural da conhecida Serra do Vulcão, pessoas entusiasmadas se reuniram em uma grande ação em prol da vida: um plantio de árvores. A ação faz parte da ação #ElesQueimamNósPlantamos.

A comunidade local acredita que é fundamental que as novas gerações olhem para a preservação com cuidado. Uma das pessoas que também foram atraídas para fazer plantios na Serra é a guia de turismo Raimunda Delanda, de 86 anos. Para ela, as gerações atuais devem ser atuantes pela preservação daquilo que já existe e pela reparação do que foi destruído. “Eu falo pro mais jovem pra ele tomar conta do seu espaço. Tomar conta dele, cuidar do meio ambiente, porque o jovem vai precisar muito mais do que eu. Eu ainda estou construindo hoje para vocês, mais jovens. Só que eu estou indo. E alguém tem que ficar cuidando”, disse.

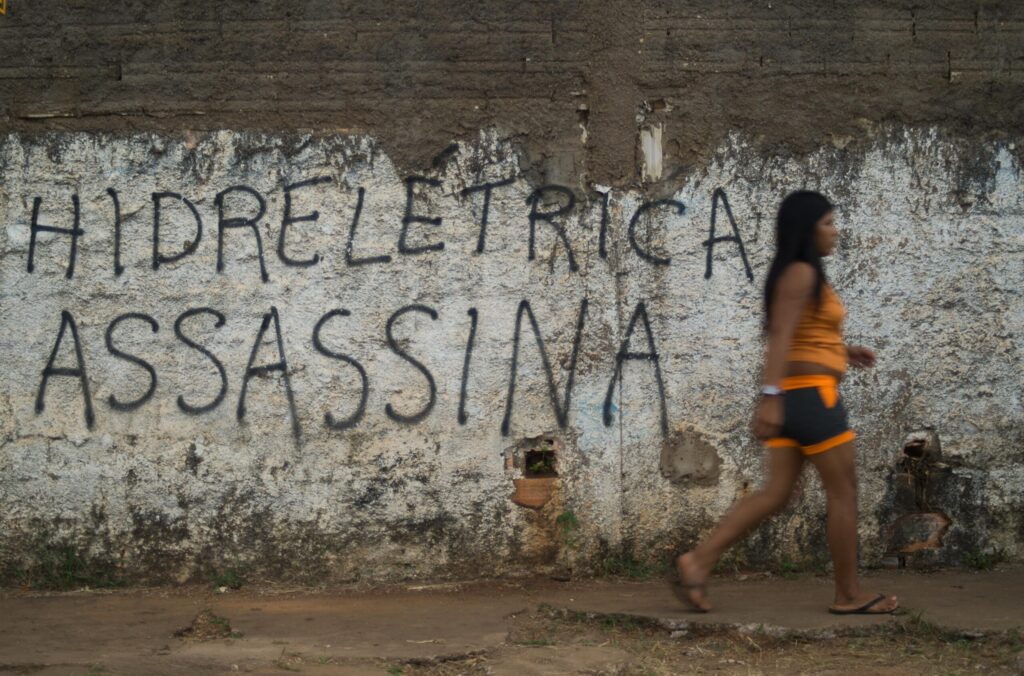

Ativistas e comunidades têm mantido rios vivos, plantado árvores e inclusive mostrando que é possível fazer uma transição energética popular. O projeto Veredas Sol e Lares, uma usina solar fotovoltaica desenvolvida no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, foi uma proposta pelo Movimento Atingidos por Barragens e parceiros, a usina foi desenvolvida com protagonismo das comunidades em todas as etapas. Mais do que um projeto energético, a iniciativa é uma experiência de desenvolvimento comunitário, no qual foram envolvidas aproximadamente seis mil pessoas, em mais de 400 atividades de campo, nos 21 municípios que fazem parte da abrangência da usina.

Mantendo rios vivos

A experiência do Vão Grande, região que reúne cinco comunidades quilombolas no Pantanal mato-grossense, mostra que a relação entre povo e rios é intensa. Em 2021, os quilombolas conseguiram barrar na Justiça a construção de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), tipo de usina que, apesar do porte, causa grandes impactos biológicos e sociais na região onde é construída. Para proteger o Rio Jauquara, cujas margens servem de refúgio e subsistência desde a fuga de seus ancestrais escravizados, uma das táticas usadas foi criar, no dia 28 de abril, o Dia do Rio Jauquara, que valoriza a relação dos quilombolas com o rio, o que serviu de base também para a Justiça impedir a construção que acabaria com esse modo de vida.

Cultura como ponto de partida

Pense que existem formas variadas de fazer resistência. A cultura, por exemplo, tem a ver com a crise climática e pode ser uma estratégia de mobilização. Marcele Oliveira, produtora cultural, comunicadora e ativista climática, refletiu sobre como cultura pode, de forma efetiva, ser aliada no combate à emergência climática.

Ela explica que utilizar o discurso ‘cancele o evento cultural’ para contestar as consequências das mudanças climáticas que nos atingem não é eficiente. E se formos falar em eventos, ecobag e copo eco já não são as inovações do momento. “Sustentável mesmo é envolver cooperativas de resíduos sólidos e visibilizá-las ao público, valorizar trabalhos feitos por comunidades que protegem o bioma onde aquele encontro se realiza, alocar o discurso de solidariedade ao discurso de emergência, cobrança e mobilização em torno de um apoio governamental para adaptar os editais culturais considerando medidas alternativas para ondas de calor ou de chuvas excessivas. É necessário prevenir, conscientizar e politizar sim o debate nesse âmbito, onde o encontro e união de pessoas para a diversão também as sensibiliza para olhar além da tragédia em si”, afirma Marcelle.

A cultura para fomentar a luta em defesa dos territórios e fortalecer narrativas. No Pará, um projeto leva, de barco, filmes regionais para comunidades à beira do rio. A ação itinerante do Instituto Regatão Amazônia exibe curtas e longa-metragens em aldeias e comunidades ribeirinhas da Amazônia com objetivo de popularizar o cinema e torná-lo um instrumento democrático para manter viva as culturas amazônicas e fomentar a luta em defesa dos territórios da floresta. “Os filmes apresentam conexões com o fazer cultural das comunidades ribeirinhas, o que contribui para preservar nossa biodiversidade. São promovidos diálogos com as comunidades desses filmes que abordam o cotidiano e a cultura das comunidades locais”, diz Marlena Soares, presidenta do Instituto.

A força do ativismo ancestral

O que pode ter mais força do que o ativismo ancestral? Povos quilombolas provam que o afeto, a identidade, autocuidado e educação são bases da resistência principalmente entre as mulheres. Os modos de vida dentro dos territórios são fundamentais para o fortalecimento da luta contra diversas desigualdades. Esse movimento tem despertado as novas gerações para o empoderado e para a luta

A luta pelo território, pela natureza e pela vida leva comunidades a outras discussões importantes, entre elas, a liberdade estética. Apesar das violações de direitos que ainda afetam os quilombos, o ativismo ancestral acendeu uma nova geração: a de mulheres e meninas quilombolas empoderadas e orgulhosas da aparência e da identidade ancestral.

“Cresci me achando linda graças às mulheres do meu quilombo, à luta do movimento quilombola e à construção matriarcal da minha comunidade. Em nenhum momento da vida fui ensinada que eu teria que me adequar aos espaços. Pelo contrário. Eu cresci ouvindo que os espaços teriam que se adequar à minha presença e a tudo que sou, desde o meu tom de pele a todas as formas que gosto de usar meu cabelo. O amor próprio se constrói e, como eu cresci nesse processo, sempre fui instigada a me amar”, disse Lorena Bezerra, quilombola da comunidade Conceição das Crioulas, em Salgueiro (PE).

CONFIRA ABAIXO TODOS OS CONTEÚDOS COMPLETOS, CLICANDO NOS TEXTOS:

Resistência climática: rememorando táticas de ação direta criativa

GUIA: Ação Direta - como planejar e fazer

Resistência climática nos territórios: o que é e como fazer

Eles queimam, nós plantamos: a resistência ambiental na Baixada Fluminense (RJ)

Moradores fazem mutirões de plantio para reflorestar áreas degradadas na Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu. No entorno da Serra, é possível ver como Nova Iguaçu é grande: de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população iguaçuana conta com 785.867 pessoas. Em um lugar tão bonito e potente, o racismo ambiental também reina — o último Mapa da Desigualdade da Casa Fluminense mostra que 93% foi o percentual de negros internados por doenças transmitidas pela água em relação ao total de internados. LEIA AQUI

É possível pensar em uma transição energética popular? Uma experiência brasileira diz que sim

Como uma comunidade pode comemorar o aniversário de um rio e impedir sua destruição

E se a cultura fosse estratégia de mobilização para o enfrentamento à crise climática?

Um barco chamado cinema: projeto leva filmes paraenses para comunidades à beira do rio

Ativismo ancestral: identidade, autocuidado e educação são bases da resistência das mulheres quilombolas

OS MAIS IMPACTADOS PELA CRISE CLIMÁTICA

Frente às mudanças climáticas, as pessoas não são afetadas da mesma forma. Quem mais sofre com os impactos das mudanças climáticas são as pessoas mais preocupadas em não poluir. Fatores como raça, gênero e classe evidenciam essas injustiças climáticas e ambientais e tornam algumas pessoas e lugares mais suscetíveis a sofrerem grandes perdas. Não é segredo para ninguém que o aumento da frequência dos eventos climáticos extremos têm deslocado e vulnerabilizado cada vez mais pessoas no Brasil.

Por isso, o texto escrito por pesquisadoras da Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais (RESAMA) discute termos como “refugiado climática”, explica como os efeitos adversos da mudança climática colocam em risco os direitos humanos e aponta que os desastres são resultados de escolhas humanas e decisões políticas. Os eventos escancaram o despreparo das cidades brasileiras em prevenir, responder e se adaptar aos eventos climáticos, especialmente no que diz respeito aos grupos e comunidades mais expostas.

“Aos milhares de desalojados e desabrigados em caráter temporário, somam-se os indivíduos e comunidades que foram deslocadas pelo desastre ou que agora planejam migrar. Ao perderem suas casas, territórios e meios de subsistência, as pessoas que já estavam em uma situação de vulnerabilidade, ficam ainda mais expostas à violações de direitos humanos e nem sempre conseguem retornar ao seu lugar. Assim, pessoas desabrigadas ou desalojadas podem se tornar deslocadas à medida que o cenário do desastre ou efeito da mudança climática se desenrola; da mesma forma como os deslocamentos temporários podem se prolongar no tempo e se tornarem permanentes”.

Infâncias impactadas

Os eventos climáticos extremos também têm aumentado a vulnerabilidade infantil e prejudicado o desenvolvimento das crianças, principalmente de meninas. Os motivos para a violação vão desde a desigualdade econômica até a violência de gênero.

O casamento infantil no país é uma das violências que as meninas já sofrem, mas que é — e pode ser ainda mais — agravada pela crise climática. A falta de acesso à água, inundações, falta de abrigo, secas… são situações que ocasionam um aumento da miséria dentro desses contextos. Diante de tanta instabilidade, famílias podem ver vantagem em casar uma filha para reduzir o número de pessoas na casa e fugir da pobreza extrema.

A UNICEF relata que, em 2021, um bilhão de crianças e adolescentes foram expostos a pelo menos um risco climático, sejam secas, inundações, poluição do ar e ondas de calor. No mundo inteiro, isso gera fome, desnutrição, doenças respiratórias, perda de patrimônios socioculturais, rompimento de vínculos familiares e até mesmo mortes.

População LGBTQIA+ entre as mais afetadas

Lidar com as mudanças climáticas requer estratégias de prevenção, o que traz a necessidade de pensar no cuidado voltado para grupos que já são vulnerabilizados, como lugares seguros para a população trans. De acordo com um estudo do Chapin Hall na Universidade de Chicago, os jovens LGBTQIA+ são 120% mais propensos a viver sem-teto do que os jovens não-LGBTQIA+. Na realidade brasileira, pesquisas regionais têm apontado para o crescimento da população LGBTQIA+ nas ruas. A situação coloca essas pessoas na linha de frente das mudanças climáticas, sendo as primeiras impactadas pelo calor ou frio extremos, chuvas, seca, poluição e outros riscos.

Mas a luta climática pode ser construída junto à pauta LGBTQIA +. É possível visualizar a força que a essa comunidade possui para a união em momentos de emergência. Isso somado a nossa forma de olhar para o outro de maneira cuidadosa, com respeito e empatia sobre a diversidade que compõe a história de cada um, pode ser uma ferramenta essencial para construir pontes, ao invés de muros e mudar o curso da crise climática que assola o nosso planeta.

Na linha de frente

Quem se coloca na linha de frente para a defesa do planeta acaba sendo atacado. Ativistas climáticos, defensores do meio ambiente e lideranças indígenas e quilombolas estão em situação de risco.

Um levantamento da Comissão Pastoral da Terra (CPT) contabilizou 2.203 conflitos no campo no ano passado, uma média de seis por dia – o maior número registrado em uma década, desde o início da pesquisa. O aumento foi de mais de 7% se comparado com 2022. As ocorrências envolvem povos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, assentados e outras comunidades tradicionais. 31 pessoas foram mortas no período.

A lentidão em resolver processos de regularização territorial é um dos fatores de ameaça para as comunidades quilombolas. Em todo o Brasil a luta pela titulação de territórios quilombolas é um ato de resistência, principalmente contra a mercantilização da terra ancestral.

Lideranças, ativistas e defensores de territórios tradicionais cobram celeridade nas titulações. É o mínimo, já que o Estado Brasileiro age rapidamente para liberar licenças ambientais que permitem grandes desmatamentos, mas demora séculos para titular os territórios quilombolas em que vivem famílias em situação de perigo, vulnerabilidade e sem acesso a políticas públicas.

Tentativa de silenciamento

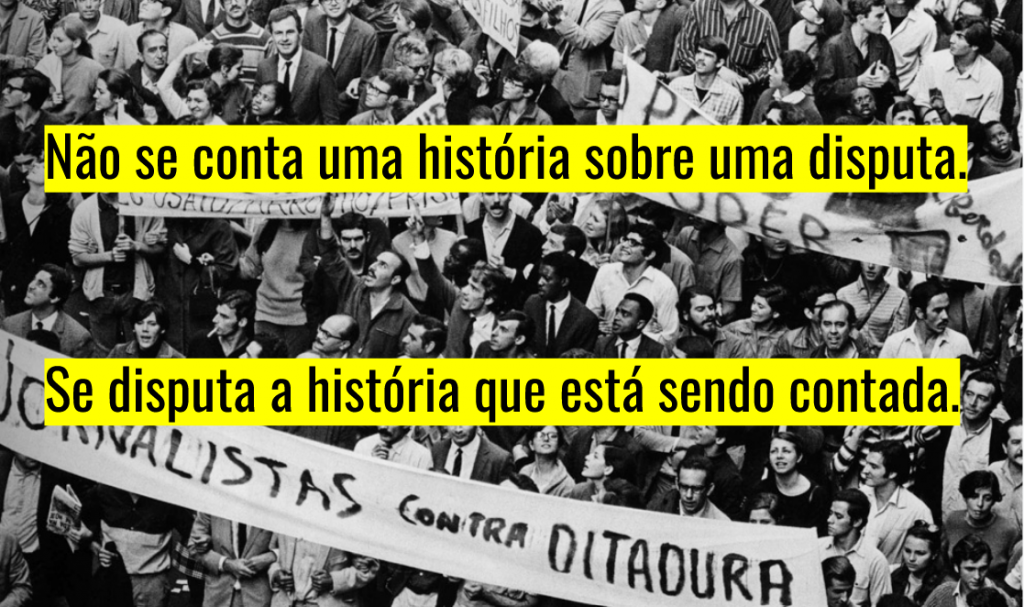

Defender os biomas e seus territórios no país costuma ter um preço muito alto, que ficou ainda mais caro nos últimos anos por conta de uma política agressiva e de não inclusão de pautas ambientais nos seus projetos. Quem fala sobre essas injustiças fica na mira. Comunicadores da Amazônia vivem sob ameaças e perseguições porque trabalham denunciando e dando visibilidade às invasões de territórios indígenas, garimpo ilegal, exploração de madeira e outras irregularidades que resumem uma disputa brutal por territórios e recursos.

O relatório “Fronteiras da Informação” do Instituto Vladimir Herzog, divulgou informações sobre jornalismo e violência na região. A pesquisa mostra que as apurações que envolvem crimes na Amazônia motivam ameaças, agressões e mortes, como as do jornalista Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, assassinados em junho de 2022 enquanto apuravam crimes ambientais na região do Vale do Javari, no Amazonas.

CONFIRA ABAIXO TODOS OS CONTEÚDOS COMPLETOS, CLICANDO NOS TEXTOS:

Desastres, migração e deslocamento: a luta por direitos das pessoas e comunidades afetadas pela crise climática no Brasil

Clima e infância: crise climática aumenta vulnerabilidade e violência contra as meninas

As mudanças climáticas impactam a população LGBTQIA+. De que maneira podemos nos proteger?

Conflitos no campo batem recorde em 2023; CPT aponta aumento de ações de resistência territorial

Violência contra comunicadores na Amazônia atinge 230 casos em dez anos; leia relatório

CUIDADOS COM O CORPO, MENTE E ALMA

As comunidades originárias e tradicionais, ativistas e defensores precisam estar em segurança para continuar na luta. É impressindível ter estratégias para segurança integral e ter camadas extras de proteção. Construir protocolos e contar com medidas de segurança podem estimular e fortalecer o processo de luta política por direitos no Brasil.

A responsabilidade da garantia de segurança às vítimas é do Estado, mas com tantas falhas, é importante que as pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade também se auto protejam e participem de todo o processo da elaboração da sua própria estratégia de segurança. Por isso, a Escola de Ativismo desenvolveu o “Guia de Avaliação de Riscos e Medidas de Segurança”. Isso mitiga perigos e permite que os grupos possam continuar fazendo seus trabalhos mesmo sabendo que o governo não proporciona toda a segurança esperada.

No seu ativismo, cuide também da saúde mental, por isso mostramos como ativistas lidam com a ansiedade a angústia de viver a crise do clima. Não existe tranquilidade quando o território está em perigo. O medo, apagamento de modos de vida tradicionais e sensação de impotência fazem parte da ansiedade climática. Para combatê-la busque apoio e acolhimento nos movimentos dos quais faz parte. Entender a ansiedade climática como uma questão coletiva é fundamental para atravessá-la. Por isso temos um caderno de cuidado específico sobre o tema da ansiedade. Do mesmo modo, sabemos o quanto é importante pensar nas noites tranquilas, e a necessidade de pensar sobre a insônia. Também faça exercícios físicos e tenha hobbies paralelos à luta. Cuide do corpo e da mente.

A proteção espiritual

O trabalho da Escola de Ativismo abarca várias dimensões da segurança, como a digital, de informação, física, patrimonial e organizacional. Nesse campo, a Escola atua com toda a diversidade de povos e comunidades tradicionais, assim como com as organizações e movimentos populares que os apoiam. “Na trajetória da Escola, atuamos muito com oficinas, em espaços de escuta das demandas das comunidades e das organizações, e, nesse processo, entendemos que os aspectos psicossociais e espirituais são fundamentais para como esses povos se organizam. Por entender essa importância, é algo que temos incorporado em nossas oficinas de segurança integral”, contextualiza Márcia Maria Nóbrega, a Escola

Márcia explica que tem ouvido muito nas oficinas que nunca alguém ou algo está seguro se não há uma proteção espiritual. “Por isso temos tentado entender como podemos trazer essa sabedoria dos povos tradicionais para os processos formativos e para os planos de ação e segurança elaborados junto às organizações e comunidades. A proteção espiritual é algo novo para nós, e ancestral para os povos.” Por isso, busque também proteção espiritual. É sempre bom fazer orações, preces, rezas… Pedir proteção às forças ancestrais, à natureza e ao que você acredita também é tática de defesa.

E não esqueça da parte digital

Hoje é praticamente impossível realizar alguma luta política sem o uso de tecnologia. Seja no monitoramento territorial de terras indígenas até no uso das redes sociais, os coletivos ativistas têm na internet um forte aliado, mas também uma grande vulnerabilidade.

Pensado nisso, a Escola de Ativismo tem uma página especial sobre segurança digital, com mais de 20 conteúdos específicos sobre o tema. Vai desde como usar navegadores e aplicativos de conversas mais seguros, passando também por como podemos proteger nossos dados e apagar nossos rastros quando estamos sendo espionados. Conheça a página especial aqui.

“Pessoas em exposição constante são alvos mais visíveis, tanto para seus inimigos diretos, quanto para golpistas no geral. Ao mesmo tempo que ativistas do interior que lutam por demarcação de território, enfrentam latifundiários, empresários, garimpeiros, também colocam seu rosto e sua identidade na internet ou viram alvo para tentativas de extorsões a partir do sequestro de dados de organizações que estes ativistas participam ou são aliados. Não somente a pessoa ativista é alvo, mas sua comunidade e seus principais companheiros e companheiras de luta”, afirma Rafael Ramires, da Escola de Ativismo.

CONFIRA ABAIXO TODOS OS CONTEÚDOS COMPLETOS, CLICANDO NOS TEXTOS:

Guia para uma avaliação de risco e medidas de segurança

Leia o guia completo da Escola de Ativismo sobre como adotar medidas de segurança, construindo um plano para você e para seu coletivo.

Veja também a matéria que mostra outros materiais que podem ajudar a fortalecer sua proteção.

Como ativistas lidam com as angústias e ansiedades de viver a crise do clima

LabCuidados - Insônia

Proteção espiritual é segurança integral na defesa de povos e seus territórios

Conheça nossa página especial sobre CUIDADOS DIGITAIS

Foto: Vitória Rodrigues

COMO ENTENDER NOSSOS INIMIGOS E LUTAR CONTRA ELES

Não é porque a extrema-direita nega a importância da pauta do clima que ela não se movimenta 24 horas por dia contra essas políticas. Parte da estratégia é exatamente essa.

Graziela Souza, cientista social e coordenadora de relações governamentais no Instituto Clima de Eleição, explica que as consequências das mudanças climáticas acentuarão todos os tipos de desigualdade e injustiça, incluindo a política. Ela pontua que é preciso avaliar atentamente a postura dos candidatos nessas eleições municipais e tomar cuidado com o greenwashing, principalmente da extrema-direita, já que a narrativa do negacionismo climático ainda é forte e um inimigo a ser combatido, e provavelmente estará bastante presente no período eleitoral.

“O principal objetivo da extrema direita é manter o status quo, ou seja, garantir a continuidade do modelo de produção capitalista baseado na emissão de carbono”, afirma.

Para começar, as emissões de dióxido de carbono (CO2) são desiguais entre países ricos e pobres e, se nada for feito, essa situação tende a piorar. “O paradoxo é que, se a extrema direita não se opuser a esse modelo de produção, não haverá futuro para ela, pois a degradação ambiental causada por esse sistema afetará a vida no planeta como um todo”, diz Graziela.

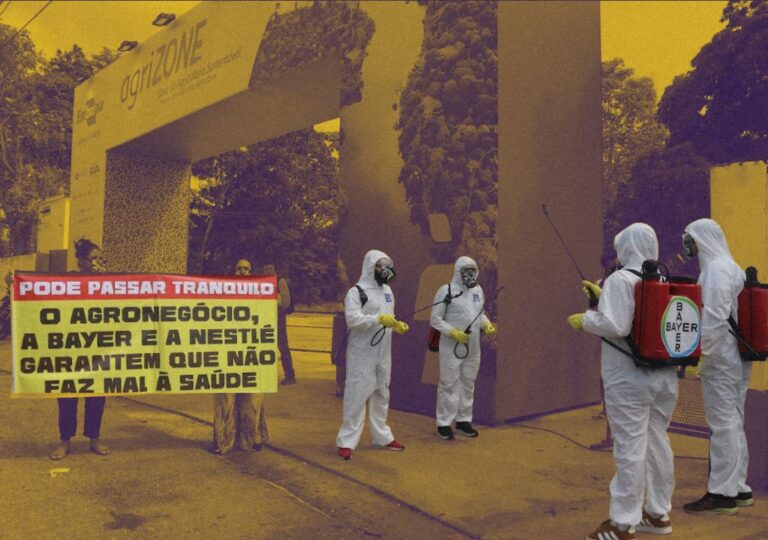

Redes de desinformação

Nessa batalha, temos que lutar também contra a disseminação de notícias falsas. A pesquisadora Lori Regattier explicou como redes de desinformação têm destruído o meio ambiente. A consultora em tecnologias justas e sustentáveis e fundadora da plataforma Eco-mídia afirma: “Através da propagação de narrativas falsas, atores políticos e econômicos podem minar os esforços de conservação, restauração e de respeito aos direitos territoriais dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. E ela não se limita apenas à comunicação de mensagens falsas: envolve a manipulação das intensidades emocionais e psicológicas das pessoas”.

O objetivo não é só negar as mudanças climáticas, mas também prejudicar a conscientização da população sobre o tema para conseguir alcançar interesses próprios.

“A desinformação socioambiental é frequentemente disseminada por interesses comerciais e políticos que negam as mudanças climáticas ou minimizam sua gravidade, cria confusão e ceticismo entre o público em geral. Isso resulta em uma divisão na sociedade, com parte da população duvidando da existência das mudanças climáticas e da necessidade de ação urgente. Isso também prejudica a mobilização da sociedade civil e a conscientização sobre a importância da justiça climática. Quando informações errôneas são disseminadas, aqueles que estão buscando criar uma mudança positiva muitas vezes têm que gastar tempo e recursos consideráveis desmentindo falsidades e educando o público sobre os fatos científicos reais. Isso desvia o foco das ações concretas necessárias para lidar com as mudanças climáticas e cria um ambiente de desconfiança em relação à informação legítima” – Lori Regattier

CONFIRA ABAIXO TODOS OS CONTEÚDOS COMPLETOS, CLICANDO NOS TEXTOS:

Crise climática ampliará desigualdade política e impactará democracia, diz especialista

Como redes de desinformação têm destruído o meio ambiente e o que podemos fazer

De onde surgiu – e como se move – a nova onda de extrema-direita no Brasil e no mundo

Leituras, escutas e materiais para entender – e enfrentar – a extrema-direita

De Jesus a Bolsonaro – Por que as histórias de jornadas funcionam e como podemos utilizá-las ao nosso favor

TEXTO

Escola de Ativismo

publicado em

TEMAS

Newsletter

Mais recentes

Ativismo, a palavra – a origem e a disputa pelo sentido do termo

Ativismo, a palavra – a origem e a disputa pelo sentido do termo

Às vésperas do segundo turno da eleição presidencial em 2018, o então candidato Jair Bolsonaro afirmava que daria “um ponto final” em todos os ativismos no país. Em maio de 2021, é a vez do delegado Oliveira, que é subsecretário operacional da Polícia Civil do Rio de Janeiro, chamar de “ativismo judicial” o conjunto de críticas da sociedade civil organizada em relação à desastrosa operação policial na região do Jacarezinho, que resultou em 28 mortes. São exemplos que dão a tônica de como o assunto é entendido – e reprendido – em nosso país. Evidentemente, diversos grupos e organizações (aqui e aqui, por exemplo), além de algumas vozes na imprensa (aqui e aqui) responderam à bravata. O que é seguro dizer é que a vida do ativista no Brasil, assim como em larga parte do planeta, não é fácil, tolerada ou até mesmo criminalizada.

Críticas não são exatamente novidades. Se dominação, perseguições e desigualdade cortaram a história da humanidade por milhares de anos, a luta contra elas também. Diversos exemplos de revoltas e revoluções ao longo da história representam a necessidade humana de fazer suas próprias escolhas, de se libertar da opressão em todas as formas e também de ter uma voz. É essa necessidade humana que produz @ ativista.

O ativismo encontra respaldo legal no artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que “Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão; este direito inclui o de não ser incomodado por causa de suas opiniões, o de investigar e receber informações e opiniões, e o de difundi-las, sem limitação de fronteiras, por qualquer meio de expressão”. Além disso, no Brasil, temos dois artigos constitucionais que amparam o ativismo:

“Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente” – Artigo 5° da Constituição Federal.

“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” – Artigo 220 da Constituição Federal.

O ativismo – aqui e no mundo

Vale procurarmos as origens do ativismo no mundo para nos aproximarmos dos usos e história do termo no Brasil. Ativismo se refere à ação direta em apoio ou oposição a uma política social ou política de maneira ampla. O Online Etymology Dictionary diz que as raízes da palavra remontam a 1915, quando “ativistas” suecos pediram o fim da neutralidade daquele país na Primeira Guerra Mundial. Há quem diga que os termos “ativismo” e “ativista” foram usados pela primeira vez pela imprensa belga, em 1916, referindo-se ao Movimento Flamingant: que lutava para que fossem reconhecidas oficialmente duas línguas oficiais no país, o neerlandês (ao norte) e o francês (ao sul) – o que aconteceu somente em 1930.

Sufragistas marcham pelo direito ao voto na Inglaterra. 23 de outubro de 1915

No mundo anglo-saxão mesmo há divergências sobre sua origem: as feministas reivindicam as sufragettes na virada do século XX como pioneiras no uso do termo, e uma exposição no Museu da Cidade de Nova Iorque com o título “Nova Iorque ativista” busca origens na luta pela tolerância religiosa na Nova Holanda de 1650 a 1664, incluindo imagens do documento “Flushing Remonstrance”, escrito em 1657 por um grupo de colonos protestantes que se opunham à expulsão dos quacres da cidade.

Com um pouco de imaginação política, poderíamos encarar os abolicionistas ou até mesmo os quilombolas como ativistas avant la lettre no Brasil da mesma forma como no Norte global identificam Espártaco, que liderou uma rebelião de escravos durante o Império Romano como o primeiro ativista da História. Por fim, a diferença de como ativismo é encarado no mundo anglo-saxão e no Brasil é bem exemplificado no verbete “ativismo” na Wikipedia em português e no mesmo termo em sua versão em inglês: enquanto no primeiro é uma breve menção pouco embasada, no segundo é um robusto verbete recheado de hiperlinks.

A morte de Espartacus.

Foto: Gravura de Hermann Vogel

No Norte global, foi somente após o fim da década de 1960, com a erupção de novos movimentos sociais – feminismo, liberação gay, ecológico entre outros – que os ativistas realmente começaram a proliferar. Nos anos oitenta e noventa, o termo já era amplamente utilizado. Esses movimentos sociais realizaram muito em um período de tempo notavelmente curto, muitas vezes desenvolvendo e adaptando técnicas de organização mais antigas, ao mesmo tempo que inventavam procedimentos abertos, democráticos e não hierárquicos.

Os ativistas emergiram a partir do momento em que as pessoas se afastaram do que consideravam ideologias políticas antiquadas e abraçaram identidades radicais que surgiam naquele momento. No rastro dos anos 1960, as pessoas também, compreensivelmente, queriam ser menos devedoras à liderança carismática, que colocava os movimentos em risco de sabotagem quando figuras de proa eram assassinadas; Martin Luther King Jr., por exemplo.

Manifestação pela Amazônia – Lisboa

Caminhos do ativismo no Brasil

A tarefa de um ativista, em um país com pouca tradição em manter seu estado democrático de direito, nunca é simples. O depoimento da ativista ambiental Miriam Prochnow é exemplar sobre este tema:

“Eu sou ativista ambiental. Minha causa é o bem comum, é a conservação da natureza, da qual tod@s somos dependentes. Da qual depende a sobrevivência da espécie humana. Meu lema sempre foi ‘boca no trombone e mão na massa’, denunciando as agressões ao meio ambiente, mas dando exemplos de como as coisas podem ser feitas de forma sustentável e com diálogo.

Nos meus mais de 30 anos de ativismo, encontrei milhares de pessoas que também abraçaram a causa e por conta disso conseguimos inúmeros avanços que garantem qualidade de vida para tod@s e a proteção mínima da biodiversidade. Já recebi inúmeros prêmios de reconhecimento.

Mas também por conta do meu trabalho, já sofri muitas ameaças, inclusive de morte, fui perseguida e até agredida, física e moralmente, por aqueles que se acharam no direito de impedir que a guerreira verde trabalhasse pelo bem comum”.

O ativismo ambiental, não por acaso, é particularmente visado em nosso país. Bolsonaro foi enfático em 2018, quando era ainda candidato à presidência: “vamos acabar com o ativismo ambiental”. Além da perseguição pública, ações como o rompimento com os acordos do Fundo Amazônia, cujo recurso era dividido especialmente entre o Estado, com 60%, e organizações socioambientais, com 38%.

Se o trabalho dos ativistas já era importante antes, o vácuo se torna ainda maior uma vez que o ataque também ocorre sobre a institucionalidade. O corte em abril no orçamento do Ministério do Meio Ambiente, quebrando inclusive promessa feita por Bolsonaro na Cúpula do Clima, inviabiliza operações de fiscalização pelo país e soa bem coerente com a afirmação de 2018. Os R$ 83 milhões destinados pelo orçamento oferecido estão abaixo dos mínimos R$ 110 milhões essenciais, garante Suely Araujo, especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do Ibama.

Não bastasse as circunstâncias nefastas da atual presidência, vale lembrar que o Brasil é um dos campeões mundiais de assassinatos de ativistas que lidam com a questão ambiental no planeta. País é o terceiro mais letal, segundo relatório da ONG Global Witness, que contabilizou 24 mortes em 2019, quatro a mais que no ano anterior. 90% dos casos ocorreram na Amazônia, onde a destruição de terras indígenas vem se acelerando. A região amazônica inteira assistiu a 33 mortes, 90% delas no território brasileiro. Paulo Paulinho Guajajara, assassinado a tiros em novembro do ano passado no Maranhão, foi um dos casos mais lembrados na região. Ele tinha 26 anos e era uma importante liderança dos indígenas Guajajara. Ainda segundo o relatório, “as políticas agressivas do presidente [Jair] Bolsonaro para estimular a mineração em escala industrial e o agronegócio na Amazônia vêm gerando graves consequências para a população indígena, assim como para o clima global”.

Atividades caracterizadas como “ativismo” no Brasil podem ter suas raízes históricas nas lutas do movimento operário do final do século XIX, por exemplo, mas só ganharam este nome com o surgimento do próprio movimento ecológico e ambientalista, a partir das décadas de 1970 e 80. Entretanto, se o conceito de ativista abarcar figuras históricas como Espartaco, não é possível deixar de fora Zumbi dos Palmares, Cunhambebe – líder das Confederação dos Tamoios – e tantos outros que se organizaram na luta contra a opressão.

Hoje, segundo o Greenpeace, organização mundial que é uma das maiores responsáveis pela popularização do termo, o ativismo é “exercitado em rede e nas redes, ele é o meio em que pessoas praticam sua cidadania política para transformar não só o lugar onde vivem como a si próprias”. Uma boa parte do ativismo no país, por exemplo, muitas vezes recebendo pouca atenção midiática, busca “dar voz às pessoas invisíveis” e fatalmente são os que estão sujeitos a sofrerem violências múltiplas. E há quem critique o termo para além dos inimigos conservadores.

Crítica e autocrítica

Há quem critique o termo ativismo/ativista porque “contestar o poder não é um hobby ou uma subcultura – é um projeto coletivo que permeia todas as facetas de nossas vidas”, lidando com um aspecto individualista associado ao termo ou porque “ativistas são tipos que, por alguma peculiaridade de personalidade, gostam de longas reuniões, gritar slogans e passar uma ou duas noites na prisão” ou ainda porque “parecem saborear sua marginalização, interpretando seu pequeno número como evidência de sua especialidade”. Mesmo dentre os anarquistas, tão associados ao ativismo, há críticas contundentes, como a que diz que o ativismo “por sua composição ideológica e organizativa, e procedência de classe, tende, em determinado momento do seu desenvolvimento, a se converter num verdadeiro obstáculo à luta revolucionária e a resistência da classe trabalhadora” e que em razão de suas predileções de classe média, tende a “a formação de uma contracultura sectária fechada em si mesma, inútil para as lutas dos trabalhadores”.

Em alguns casos, o uso da palavra militante é preferível por muitos grupos – lembrando que esse próprio termo também é alvo de críticas por sua origem e correspondência com a ideia de forças armadas e guerras – que veem no ativismo um “nome importado”.

A questão, talvez, seja compreender que termos como democracia, anarquia e ativismo estão vivos e passando por constantes transformações. Lideranças indígenas como Sônia Guajajara afirmam “as pessoas me perguntam como me descobri ativista. Eu não me descobri. Eu nasci. Sempre fui de luta”, deixando claro que aquelas e aqueles que se identificam com a palavra não correspondem necessariamente ao corte de classe e raça que a palavra pode suscitar por seu uso amplo na Europa e nos Estados Unidos.

Um pensamento de esquerda clássico é de que a prática é o critério da verdade. Se é assim, o real sentido do que significa ser ativista não está no dicionário ou numa enciclopédia. A história é sim importante, mas é no caminhar, no fazer que o ativista e o ativismo se moldam e se declaram. Uns nascem, outros se descobrem, outros se tornam, alguns podem até renegar o termo. Seja como for, é a reflexão, a organização e a ação contra opressões e injustiças o ponto importante que une a todas e todos, independentemente de como se queira nominar.

TEXTO

Velot Wamba e Mario Campagnani

PUBLICADO EM

08/02/2023

TEMAS

Matérias Relacionadas

Newsletter

Mais recentes

Por que um site ativista é urgente

Por que um site ativista é urgente

Um editorial da Escola de Ativismo

A resposta curta para a pergunta é: porque não temos tempo a perder. Ativistas raramente têm. Os territórios dos povos tradicionais estão ameaçados. De Norte a Sul do Brasil, nossos biomas queimam, nossos olhos ardem, sufocamos em fumaça, veneno e fogo ou nos afogamos em tempestades. As previsões sobre a crise climática não apenas confirmam-se como são, em inúmeros casos, o pior cenário imaginado. A desigualdade cresce, o agroextrativismo avança em labaredas, junto com a extrema-direita, que muda sem parar as regras do jogo e ameaça os avanços conquistados, a democracia e a sobrevivência do nosso planeta, com negacionismo e um modo de produção inviável, pautado pelo crescimento infinito. A fumaça cobre o país. Rios morrem. Estamos sob urgência e ameaça.

Precisamos de uma comunicação que amplie nossas demandas, que denuncie, que impacte, que fortaleça.

Mas somos Escola. E gostamos de ziguezague, de pintar e bordar, de percurso e de pensar junto. Então a resposta mais longa é: porque acreditamos que seja na paz ou na guerra só é possível caminhar e aprender se for junto com outras pessoas ativistas. A colaboração e o trabalho conjunto nunca foi perda de tempo, muito pelo contrário.

É comum que na militância, na vida ativista, na construção política certas frases se tornem carimbos indiscutíveis em qualquer argumento sobre o fazer político. “Precisamos fazer trabalho de base”, “nosso campo precisa aprender a se comunicar”, “precisamos de mais ação direta” etc. etc. Nós não discordamos de nenhuma dessas. Um dos problema dessas frases é justamente que elas fazem sentido. Mas queríamos falar de uma delas: “Precisamos furar a bolha”.

E olha, realmente, muitas bolhas precisam ser furadas. Faz parte da tarefa de pessoas envolvidas na luta social de amplificar o alcance de suas vozes, reunir apoiadores e conseguir com mobilização social efetivar mudanças na sociedade. Mas fomos entendendo também, no processo de construção de uma comunicação para uma escola de ativismo, o que quer que ela seja, que precisamos cuidar da nossa bolha.

E essa noção faz muito sentido para a Escola. Fundada em 2012, ela já foi muitas escolas. E segue sendo. Mas sempre trabalhando com algumas chaves muito importantes: educação e comunicação popular, justiça ambiental e climática e segurança e cuidado integral. Ela é uma organização pautada por aprendizagens e pelo fortalecimento das dimensões organizacionais, físicas, estruturais, psicossociais, subjetivas, comunicacionais de ativistas, coletivos e organizações.

Queremos ser começo, meio e começo de novo, como ensinou Nego Bispo. De forma que a Escola sempre fez uma escolha política de ficar nos bastidores. Nos territórios. Na vida concreta. O protagonismo não é nosso. Nunca foi. E a vigilância e a repressão exigem que nos mantenhamos, ainda que transparentes, difusos e disfarçados.

Como ativistas que um dia já tiveram dúvidas sobre os caminhos a percorrer na luta, que já erraram muito, acertaram demais também, mas ,sobretudo, aprenderam coisas inesperadas e incríveis no caminho, chegamos aqui nesse site.

Calma, não queremos dar conselhos arrogantes que ninguém pediu – e nem vamos. Aqui nos propomos a articular a experiência, os sentimentos, a intuição, as invenções e tecnologias ancestrais já inventadas do campo ativista para fazer a roda girar. Traremos o que tem sido visto e escutado. Experiências Sistematizadas. Proposições de percursos de cuidado e bem viver. Partilha de táticas, estratégias, invenções e subversões. A diversidade das lutas. Provocação, desobediência, Reflexão, Análise, Pensamento e aquilo que fica entre o dito e o não dito nas conversas.

Não importa se você é uma pessoa que já nasceu ativista, ou se você se tornou ativista em algum momento ou se você está nesse processo intenso e complexo de se comprometer com a luta por direitos humanos e socioambientais. A gente tá aqui pra fortalecer você que nos lê na sua briga pelo seu sonho.

Então, é por isso que estamos lançando um site de ativistas para ativistas.

Aqui você vai encontrar notícias ativistas, com denúncias e também contação de histórias que nos inspiram. Material de aprendizagem e reflexão para pensar juntos caminhos de enfrentamento dos desafios que compartilhamos. Vídeos que falam da luta ou transmitem saberes. Olhares ativistas para nos inspirar. Vozes ativistas para mantermos a fala alta e a escuta aberta.

E tudo mais que conseguirmos inventar juntos no caminho. Afinal, não temos tempo a perder. Mas ninguém nunca perdeu tempo cuidando de si, de alguém ou do mundo.

Newsletter

Mais recentes

Direitos da Natureza: entenda o movimento que entende rios como sujeitos

Direitos da Natureza: movimento entende o meio ambiente como sujeito

Teoria reconhece a Natureza como sujeito de direitos e como agente que possui valor intrínseco.

Rios podem ter direitos garantidos por lei.

Foto: Reprodução/Montagem

Já pensou como seria se os biomas fossem respeitados em todo o planeta? Se a exploração predatória de recursos naturais não fosse permitida? Se os cursos d’água e as moradas de várias espécies de animais fossem considerados como sujeitos? E se o “progresso” e o “desenvolvimento” não dependessem da destruição desenfreada de ambientes naturais?

Cada vez mais pessoas têm defendido que, assim como os seres humanos, a Natureza também tem direitos. Entre eles, o direito de regenerar seus ciclos biológicos, manter seu fluxo natural e existir com integridade e dignidade dentro das condições adequadas ao seu equilíbrio ecológico. Mas a exploração e extração dos chamados ‘recursos’ da Natureza, sejam eles renováveis ou não, provocam danos incalculáveis, e, muitas vezes, irreparáveis.

Mariana Lacerda, advogada indigenista e especialista em Direito Ambiental e Sustentabilidade, explica que os Direitos da Natureza consistem em uma teoria que amplia a concepção do que são os sujeitos de direito no sistema jurídico de um país. Segundo a advogada, os direitos devem abranger processos ecológicos numa perspectiva de serem eles próprios ‘sujeitos’ com direitos assegurados e não apenas objetos de proteção.

“Pensar nos Direitos da Natureza é colocá-la ‘em pé de igualdade’ quando se trata de direitos intrínsecos. A Natureza precisa ser considerada como sujeito de direitos, uma vez que tem o direito de se manter íntegra, mesmo que o ser humano precise dela para gerar lucro”, afirma Mariana.

Comunidades, ambientalistas e ativistas ao redor do mundo se voltam para este movimento de reconhecimento dos Direitos da Natureza. Entre os desafios está fazer com que grandes projetos que afetem os ecossistemas e que não permitem sua regeneração deixem de ser realizados para evitar o chamado ecocídio.

Avanços no Brasil e no mundo

Nos últimos anos houve um importante aumento no reconhecimento dos Direitos da Natureza no Brasil. O feito segue uma tendência internacional, iniciada por países como Equador e Bolívia, que parte do princípio de que a Natureza é, sim, detentora de direitos.

A Constituição do Equador foi a primeira no mundo a reconhecer expressamente os Direitos da Natureza. O processo no país surgiu a partir do pensamento e movimento dos povos indígenas e foi um marco global. O artigo 72 da Constituição Equatoriana afirma que “a Natureza ou Pachamama onde se reproduz e se realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos”.

No Brasil, existem legislações municipais que reconhecem os direitos de rios, por exemplo. O Rio Laje, em Guajará-Mirim, cidade de Rondônia, foi o primeiro da Amazônia a ter direitos reconhecidos. A Lei Municipal 007/2023, de autoria do vereador e líder indígena Francisco Oro Waram, da etnia homônima, afirma que “ficam reconhecidos os direitos intrínsecos do Rio Laje como ente vivo e sujeito de direitos, e de todos os outros corpos d´água e seres vivos que nele existam naturalmente ou com quem ele se inter-relaciona, incluindo os seres humanos, na medida em que são inter-relacionados num sistema interconectado, integrado e interdependente”.

Conforme a ONG Mapas – organização internacional que promove caminhos para o Bem Viver e para o reconhecimento dos Direitos da Natureza – a primeira vez em que um rio teve seus direitos garantidos em lei no Brasil foi em 2018, no município de Bonito, no Agreste de Pernambuco. Na época, a legislação passou a prever amparo à preservação de seus recursos naturais, em especial dos cursos d’água.

Outro exemplo é o caso de Cáceres, no Mato Grosso. A medida havia sido aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal após luta popular pela inserção dos Direitos da Natureza na Lei Orgânica do Município. No entanto, por pressão de ruralistas, os vereadores votaram pela revogação dos dispositivos e a conquista histórica foi derrubada.

Mariana Lacerda defende que um país que reconhece os Direitos da Natureza compreende que a exploração coloca em risco ou inutiliza a Natureza. Ela explica que apenas um modelo de produção que respeite o todo é legítimo. “Os Direitos da Natureza defendem que não existe uma separação entre o ser humano e o meio ambiente enquanto objeto, mas que todos somos interdependentes e vivos. É sobre a defesa da vida, seja em que forma for, de continuar existindo com integridade e dignidade”.

Meio ambiente versus desenvolvimento?

A relação entre desenvolvimento, democracia e meio ambiente é complexa. Ao mesmo tempo em que órgãos ambientais definem regulamentações, atos de infração e fazem fiscalizações de defesa ao meio ambiente, empreendimentos têm permissão institucional para explorar a Natureza. Ivan Rubens, educador popular, estudante e escritor, explica que organizações e movimentos ativistas podem – e devem – cobrar medidas às autoridades e exigir mudanças.

“Temos que lutar pelo que acreditamos e pelas bandeiras que nos mobilizam. No caso específico da luta pelos Direitos da Natureza, podemos pressionar o poder público. Agir junto aos poderes executivos desde os alvarás de funcionamento até as licenças de funcionamento, de instalação e operação de empreendimentos. Agir junto aos poderes legislativos para criação de leis que incluam os Direitos da Natureza e junto aos poderes judiciários para reconhecer que a vida é um direito para valer e que não há vida sem Natureza equilibrada. Isso é ter compromisso com a vida”.

Segundo Ivan, também é importante optar por formas de produção menos agressivas e não utilizar serviços e produtos advindos de exploração da Natureza, seguindo um estilo de vida mais sustentável.

“Não há vida específica sem a vida em geral. Nós somos a Natureza, não há separação. Se agredimos a Natureza, estaremos nos agredindo. Violentá-la e agredi-la é uma espécie de autoflagelo e de suicídio”.

“Faça uma lista dos nomes que estão envolvidos nas grandes destruições da Natureza no Brasil. Identifique quem polui, quem envenena nossa comida, nossa água, nossos corpos. Quem joga veneno para depois vender remédio. Faça uma lista de quem desmata, quem destrói, quem financia e quem ganha com isso. Perceba as forças econômicas, os agentes econômicos e financeiros que ganham com isso, os grupos políticos que ganham com a passagem da boiada”, afirmou.

Ivan explica que a luta atual pode mudar a realidade e melhorar a vida para todas as pessoas, dos animais e da Natureza como um todo.

“Não há vida específica sem a vida em geral. Nós somos a Natureza, não há separação. Se agredimos a Natureza, estaremos nos agredindo. Violentá-la e agredi-la é uma espécie de autoflagelo e de suicídio”.

Matérias Relacionadas

Newsletter

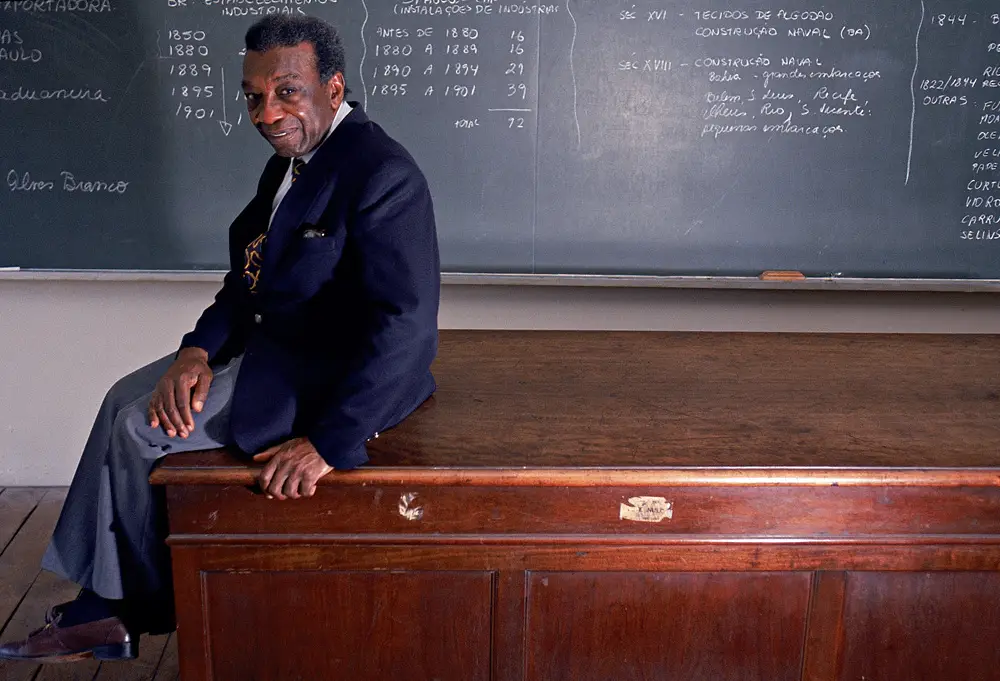

Aprendendo com Milton Santos: “O futuro é algo que jamais existiu antes”

Aprendendo com Milton Santos: "O futuro é algo que jamais existiu antes"

O geógrafo Milton Santos é um alicerce do pensamento social brasileiro e o Núcleo de Educação Popular da Escola de Ativismo se sentou para conversar com seus textos e ideias

“O futuro é algo que jamais existiu antes. E quando o número de possibilidades concretas aumenta, os futuros possíveis são mais numerosos e ficam mais perto de nós, porque o presente conflitivo é um terreno fértil. É por isso que o discurso ideológico atual é tão violento buscando eliminar todo diálogo. É preciso fazer ver que nada de diferente é possível e que o amanhã será como hoje”.

Milton Santos

Milton Santos foi um gigante das ciências humanas no Brasil e além, um destacado pensador e geógrafo que sentou praça na Universidade de São Paulo. Homem negro, baiano, conheceu o mundo dando aulas em conceituadas universidades do Norte e do Sul do planeta.

Um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, Milton Almeida dos Santos nasceu em 1926, em Brotas das Macaúbas, na Bahia, e faleceu em São Paulo, em 2001, não podendo acompanhar os mandatos iniciais de Lula à presidência da República. Suas maiores contribuições intelectuais foram na Geografia, inicialmente muito influenciado pela Geografia crítica francesa, mas posteriormente buscando novas epistemologias no Sul Global. Realizou estudos inovadores sobre a urbanização do Terceiro Mundo e ficou notadamente conhecido na reta final de sua vida como um crítico assíduo e contundente do processo de globalização nos anos 1990.

Mas a realidade é que seu pensamento reverbera forte ainda hoje.

O que selecionamos a seguir, são trechos de duas longas entrevistas com o pensador realizadas pelas professoras Odette Seabra e Mônica de Carvalho e pelo jornalista José Corrêa Leite, compiladas no livro Território e Sociedade – entrevista com Milton Santos, publicado pela editora Fundação Perseu Abramo em 2000.

Numa dada conferência em meados da década de 1990, organizada pelos estudantes de Geografia e realizada na quadra poliesportiva de uma universidade no interior de São Paulo, Milton Santos assim respondeu a um estudante acerca da ideologia: “A ideologia está nas coisas”, frase que provoca conversas no grupo de geógrafos desde então. Na entrevista, a mesma ideia está mais elaborada: “Somos cercados por coisas que são ideologia, mas que nos dizem ser a realidade”.

Pensador materialista de inclinação marxista, tinha uma visão muito apurada da globalização, que nomeava como globalitarismo, e, em dados momentos da entrevista, parece que está falando exatamente de nosso tempo: “Estou querendo chamar a atenção para o fato de que a atual globalização exclui a democracia. A globalização é, ela própria, um sistema totalitário”.

Ou ainda:

“A competitividade impõe o reino do fugaz, cria uma tensão permanente, que leva a esse atordoamento geral em que vivemos. Essa competitividade, possibilitada pelas atuais condições objetivas, é resultado da perversidade da globalização, e a única solução que parece viável é ir remando também. Quando um jovem opta pela competitividade como norma de vida é sociologicamente possível compreender, porque isso lhe aparece como a única defesa possível num mundo que não é nada generoso. É preciso mostrar-lhe que há outros caminhos, ainda que difíceis ou pouco conhecidos”.

E mais:

“O que seria essa globalização – para fazer uma concessão aos outros – atual? Como sonho, a globalização é antiga, mas, como realidade, ela só começa a mostrar seus primeiros lineamentos depois da Segunda Guerra Mundial. No meu modo de ver, há uma confluência entre novas condições técnicas e novas condições políticas. As novas condições técnicas, que foram permitidas pelo progresso científico, vão trazer algumas novidades. Uma delas é que o planeta se torna conhecido. O rei espanhol Felipe II chegou a dizer, em um determinado momento, ‘no meu Império o sol não se põe’, porque imaginava ter o mundo nas mãos, mas ele não sabia que o mundo era esse”.

E atirava contra o complexo de vira-latas que é tão comum na sociedade brasileira: “Esse é o problema: opor à crença de que se é pequeno, diante da enormidade do processo globalitário, a certeza de que podemos produzir as ideias que permitam mudar o mundo”.

Naquela manhã, a programação havia começado com uma sessão solene no Senado Federal, homenageando a Marcha. No mesmo dia, foi finalmente aprovado o Projeto de Lei que indicava a inclusão de Margarida Maria Alves no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria.

Foi assim, que após 40 anos de um assassinato bárbaro na frente de sua casa, a grande homenageada do encontro teve sua luta em vida por ser mulher, sindicalista e trabalhadora rural que ameaçava os interesses de poderosos, reconhecida. Para além disso, suas sementes se espalharam mais longe do que ela jamais ousou imaginar. A resistência está firmada.

O professor Milton Santos em uma sala de Aula

Foto: Cláudio Rossi/Divulgação

Território & sociedade

Temos aqui uma contribuição importante para pensar o território. “O território, pra mim, não é um conceito. Ele só se torna um conceito utilizável para a análise social quando o consideramos a partir de seu uso, a partir do momento em que pensamos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam. A globalização amplia a importância desse conceito. Em parte por causa da competitividade, cujo exercício, levando a uma busca desesperada de uma maior produtividade, depende de condições oferecidas nos lugares de produção, nos lugares de circulação, nos lugares de consumo. Quer dizer, há lugares mais apropriados para aumentar o lucro de alguns, em detrimento de outros”.

E aqui, uma contribuição importante para pensar o território e as políticas públicas. Santos apontava como o lucro vai se sobrepondo às populações, num processo no qual o capital privado manda mais do que o Estado:

“Como vemos, há um uso privilegiado do território em função das forças hegemônicas. Estas, por meio de suas ordens, comandam verticalmente o território e a vida social, relegando o Estado a uma posição de coadjuvante ou de testemunha, sempre que ele se retira, como no caso brasileiro, do processo de ordenação do uso do território. Então, sob o jogo de interesses individualistas e conflitantes das empresas, o território acaba sendo fragmentado”.

E defendia que, a análise de um território não pode prescindir das inúmeras visões de quem vive no território:

“Agora, a retificação que ando fazendo é que não serve falar de território em si mesmo, mas de território usado, de modo a incluir todos os atores. O importante é saber que a sociedade exerce permanentemente um diálogo com o território usado, e que esse diálogo inclui as coisas naturais e artificiais, a herança social e a sociedade em seu movimento atual”. Neste ponto, Santos reforça algo que deve estar compreendido nos processos de educação popular, de construção coletiva, de participação popular, de luta territorial que considera os atores e atrizes locais. Ninguém sabe mais do território do que quem habita, vive e está nos territórios.

“Eu creio que isto se dá porque o território mostra todos os movimentos da sociedade. Talvez, por isso, o geógrafo tenha podido perceber primeiro a crise do planeta… Porque nós não temos escolha, somos obrigados a enfrentar todos os movimentos que se dão no território e tentar, bem ou mal, interpretá-los, descrevê-los. Talvez, por isso, a geografia esteja fazendo esses avanços”.

"O território, pra mim, não é um conceito. Ele só se torna um conceito utilizável para a análise social quando o consideramos a partir de seu uso, a partir do momento em que pensamos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam."

Limites da globalização & apoio mútuo

Milton Santos tinha muito claro a distinção entre espaço urbano e espaço rural — e como cada um atende às demandas do capital globalizado:

“O espaço banal, a horizontalidade, é sempre um limite à globalização. E é por isso que o campo permite uma subordinação maior ao capital do que a cidade que, ao contrário, se opõe à difusão mais rápida e fácil do processo globalitário. O que é curioso é que a intervenção nesses espaços urbanos e metropolitanos é muito mais fácil, mas os estados só querem intervir no outro espaço – o da verticalidade -, porque ele responde ao interesse do capital e seu mando pode se impor no campo com menos resistências”.

Apesar da voracidade do processo globalitário, o eminente geógrafo confiava muito na potência dos de baixo para constituir pontos de oposição ao capitalismo globalizado, sobretudo dos que vivem no que era chamado de Terceiro Mundo, com seus desejos que não são compatíveis com as demandas de quem busca lucro a qualquer custo:

“Há um centro de estudos da violência na USP ao qual devemos boas análises. Mas deveria ser criado também um centro de estudos sobre a solidariedade entre os pobres. É evidente que isso não dá manchete, mas poderíamos compreender melhor as diferentes formas de ajuda mútua, assim como saber de que modo repercute a produção de um discurso que escapa à indústria cultural mas que é cultura. Tudo isso poderia ser objeto de preocupação e ajudaria na produção de um outro discurso mais consistente e politicamente eficaz”.

“É que no local tem-se a obediência e a revolta. Há sempre as duas coisas. Evidente que há a cultura de massas, que está presente em todas as partes, mas existe também a cultura popular que renasce a cada momento, porque há uma produção de pobreza permanente. A cada vez a pobreza fica maior, e mais numerosos os objetos e os desejos, para usar uma expressão psicanalítica…. O lugar geográfico é também o lugar filosófico da descoberta, porque nele se batem forças contraditórias. Há, de um lado, os que buscam o lucro a todo custo e se apropriam dos pontos mais vantajosos e há todos os demais, mais ou menos afetados por uma situação que desejam modificar para melhor”.

Podemos pensar obediência e revolta como forças de conservação e forças de transformação. Forças que querem manter as coisas como estão, e forças que querem mudar a realidade das coisas, querem revolucionar. São forças sempre presentes e em permanente tensão. Interessante também para nós, ativistas, pensar o lugar geográfico como o lugar da descoberta, o lugar onde não se sabe e isso representa o exato momento onde novos saberes podem ser produzidos.

Novidades do Terceiro Mundo

“Não creio que a Europa ou os Estados Unidos possam nos dar nada de bom nesse sentido. Não imagino que possa haver uma mudança histórica profunda e válida vinda dos Estados Unidos ou da Europa. Virá dos pobres, dos ‘primitivos’ e ‘atrasados’, como nós, do Terceiro Mundo, somos considerados. São os pobres os detentores do futuro. O problema de todas as épocas é saber como vai se dar essa ruptura. E as rupturas se deram antes que todos soubessem como elas iam se dar… Os que, em épocas anteriores, pensavam na possibilidade da mudança também podiam ser tidos como otimistas ou visionários. Acho que a diferença, hoje, vem do conhecimento das condições materiais que já estão presentes, muito mais fortemente presentes”.

Milton Santos também se coloca diante do que fora descrito pelo crítico cultural britânico Mark Fisher, de que seria mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo:

“O futuro é algo que jamais existiu antes. E quando o número de possibilidades concretas aumenta, os futuros possíveis são mais numerosos e ficam mais perto de nós, porque o presente conflitivo é um terreno fértil. É por isso que o discurso ideológico atual é tão violento buscando eliminar todo diálogo. É preciso fazer ver que nada de diferente é possível e que o amanhã será como hoje”.

"O lugar geográfico é também o lugar filosófico da descoberta, porque nele se batem forças contraditórias. Há, de um lado, os que buscam o lucro a todo custo e se apropriam dos pontos mais vantajosos e há todos os demais, mais ou menos afetados por uma situação que desejam modificar para melhor".

Neoliberalismo & poder do dinheiro

Para o geógrafo baiano, o neoliberalismo é um projeto muito claro de poder do capital privado, que independe das vontades das populações, contribuição significativa para pensar os ativismos:

“A retirada do Estado do processo de regulação da economia, dada como sendo um benefício para a sociedade, está, de fato, relacionada com a possibilidade de a empresa comandar a sociedade, porque é ela que acaba comandando a vida social, com o apoio das instituições internacionais e, em certos casos, como no Brasil, também com o apoio do Estado”. O que diria Milton Santos quando, em 2021, o Congresso Nacional aprovou a autonomia do Banco Central do Brasil? Aliás, autonomia do governo eleito pela maioria do eleitorado brasileiro e, do outro lado da mesma moeda (trocadilho proposital) apresenta a face mais real da dependência do mercado financeiro.

O dinheiro, o “déspota mais tirânico”, tem lugar central em suas análises e teorias, e é compreendido de formas distintas de acordo com sua distinção geográfica:

“O dinheiro comparece na minha análise, junto com a informação, como um grande tirano ideológico. Porque afinal ele se torna, de fato, o equivalente universal. Antes de universal, em potência, era universal em relação às coisas que se vendiam. Hoje, a produção do valor antecede ao uso, o que é outra característica da globalização, o uso deixou de ser o que induz ao valor. Então, o papel do dinheiro também mudou de natureza e hoje ele é um ingrediente da produção tout court e dessa produção ideológica do mundo, e tem um papel formidável, extraordinário, no processo globalitário. O dinheiro é o déspota mais tirânico”.

“O dinheiro de uma pequena cidade na Amazônia não é o dinheiro paulistano. Aqui nós temos quantos derivativos? São Paulo tem dezenas de tipos de dinheiro, e em muitos lugares só há, mesmo, o dinheiro-dinheiro, quer dizer, aquele dinheiro que é dinheiro moeda. Impõe-se esse tipo de análise sobre a distinção geográfica do dinheiro, para conhecer melhor, por exemplo, como as diversas modalidades de dinheiro entram no tecido de cada grupo social, dentro da sociedade territorializada. Isso tem que ser feito e será feito quando o homem passar a ser central na preocupação dos políticos e da política e não apenas o dinheiro…”

Ideologia, teoria & utopia

Milton Santos via a ideologia capitalista impregnada nas mercadorias produzidas por ele como nunca visto antes, assim como há ideologia na própria caracterização dos territórios:

“A minha impressão é que o mundo de hoje produziu algo extraordinário, esses objetos que já nascem carregados de ideologia. Outra coisa a assinalar é que as próprias situações são ideologia, quer dizer, dão-se como ideologia: ‘o bairro perigoso’, a ‘favela assassina’, o ‘bairro residencial’. O discurso da chamada realidade já é ideológico”.

Assim como as soluções oferecidas pelo neoliberalismo que produz o sujeito consumidor de mercadorias: o shopping center, o condomínio fechado, o pacote turístico, as formações enlatadas, os aeroportos e as farmácias cada vez mais parecidas com os shoppings.

Para ele, a boa teoria não prescinde de uma boa utopia, e via como um obstáculo para construirmos uma utopia viável em nosso tempo a tomada de pontos de vistas europeus e estadunidenses:

“Toda teoria é, pois, embrião de uma utopia. Quando se exclui a utopia, nós nos empobrecemos imediatamente. O próprio ofício de teorizar pressupõe uma utopia. As épocas que subestimam a utopia são épocas de empobrecimento intelectual, ético e estético”.

“A utopia deve ser construída a partir das possibilidades, a partir do que já existe como germe e, por isso, se apresenta como algo factível. Acho que é isso que vivemos hoje. Mas há um obstáculo que é nosso modo de pensar, europeu, ocidental. O problema é que pretendemos pensar tudo a partir de uma epistemologia europeia, e agora, norte-americana. Então, ficamos prisioneiros de modelos exógenos e também pessimistas, o que é a marca do Ocidente. A ruptura com esse modo de pensar me parece necessária e urgente”.

“E nessa vontade de mudança, que inclui a utopia. ‘Nada é impossível’. ‘É proibido proibir’. E hoje somos ridicularizados quando pretendemos ser utópicos. Mas isso está ligado à globalização. Temos que tentar romper com esse círculo terrível para restaurar a utopia, que afinal pode ser científica, como uma crise de alguma forma prevista”.

O local como ponto focal

Por fim, gostaríamos de compartilhar a posição de Milton Santos sobre o povo e sobre a importância do dado local em detrimento do global:

“O povo como sujeito é também o povo como objeto, sobretudo ao considerarmos o povo e o território como realidades indissoluvelmente relacionadas. Daí a necessidade de revalorizar o dado local e revalorizar o cotidiano como categoria não apenas filosófica e sociológica, mas como uma categoria geográfica, territorial. Como fazer o que nunca foi feito, isto é, introduzir o local na política de forma menos aleatória, voluntarista ou oportunista? A verdade é que ninguém jamais deu bom-dia ou se encontrou com a sociedade total de um país, uma enteléquia que vive apenas nos livros. Na vida de todos os dias, a sociedade global vive apenas por intermédio das sociedades localmente enraizadas, interagindo com o seu próprio entorno, refazendo todos os dias essa relação e, também, sua dinâmica interna, na qual, de um modo ou de outro, todos agem sobre todos”.

Falecido em 24 de junho de 2001, Milton Santos não usou o Instagram, Facebook, Tiktok, os aplicativos de conversa instantânea, usos cotidianos da internet na palma da mão e tudo o que isso significa em termos de modo de vida e produção de subjetividade. Mas acreditamos que suas reflexões são um potente antídoto para mentes cansadas de telas e em busca de outras utopias e construções possíveis.

Matérias Relacionadas

Newsletter

Newsletter

Mais recentes

E se você quisesse fazer um projeto de lei acontecer?

E se você quisesse fazer um projeto de lei acontecer?

Aulas perdidas, momentos interrompidos, notas tristes. O início do meu ensino médio na Escola Politécnica da Fundação Oswaldo Cruz, localizada em Manguinhos, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, foi um tanto conturbado. Imaginei, de início, que por ser uma escola federal difícil de ser admitida, problemas externos também não chegariam até lá tão facilmente. A tola Vitória de 14 anos de idade estava completamente enganada, isso por dois motivos: (1) acreditei que pela escola ter uma infraestrutura excelente, a violência não seria uma questão; (2) pensei que os problemas lá de fora não fossem uma questão por passar o dia inteiro lá, de 8h às 17h.

O triste dessa história é que não rolou apenas uma ou duas, mas várias vezes das minhas aulas serem interrompidas por conta de operações policiais contra o tráfico de drogas da região. A coisa é que 2019 não foi nem o pior ano de interrupções de aulas lá na escola, mas o choque foi grande, já que foi o ano que entrei. Logo no meu primeiro dia, durante a Semana dos Calouros, a gente teve que ficar no auditório para além do esperado para ninguém acabar ferido por bala. Ao menos duas vezes um ônibus da Fundação levou eu e meus colegas para a estação de trem mais próxima, visto que a gente não poderia pegar o trem em Manguinhos. Isso porque, além do ramal Gramacho ter as suas operações paralisadas, a estação é elevada e toda aberta. Até julho, Manguinhos foi a parada que mais sofreu com tiroteios, contando com 18 paralisações.

Naquele ano, segundo o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, 74% das escolas públicas da rede municipal de educação do Rio de Janeiro tiveram ao menos um tiroteio em seu entorno, todos estes com o envolvimento de agentes de segurança pública. Estava tudo muito difícil e eu sentia que pouco poderia mudar, só que vi um bonitão (um alô para o Tiago Lopes Marques caso ele esteja lendo isso) da minha escola, em pleno segundo ano do ensino médio, fazer um Projeto de Lei (PL) que definia requisitos básicos para que alguém assumisse o cargo de gestor de uma unidade do Sistema Único de Saúde. Aquilo fez muito sentido pra mim, ainda mais se tratando de alunos do curso técnico de Gerência em Saúde, uma área tão necessária, mas tão desvalorizada.

Sabendo daquilo, eu resolvi que era hora de eu também tentar fazer um projeto e, como o Tiago, ser deputada jovem. O Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) seleciona jovens de todo o Brasil, de escolas públicas e privadas, para vivenciar uma jornada parlamentar de uma semana. Tudo o que precisava para passar era redigir um Projeto de Lei e fazer ele ser bom ao ponto de representar o meu estado lá. Demorou um tempo pra me tocar, mas percebi que a violência não poderia continuar daquele jeito. Por isso, procurei meus professores do ensino técnico de Direito Administrativo e Legislação, e até mesmo uma galera do Ministério Público e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Essa procura também me levou a ser ativista.

Foi assim que eu me tornei parlamentar jovem. Cinco meses antes do processo seletivo ser aberto, o meu Programa de Redução dos Impactos da Violência Urbana nas Escolas já estava rolando e foi selecionado. Por conta da Covid-19, não viajei, mas fui selecionada por algo que escrevi. A ideia era trabalhar o socioemocional de jovens que, como eu, fossem afetados pela violência urbana ao redor das nossas escolas. Hoje em dia, com toda a certeza, eu não acho que essa seja a solução porque trata a consequência e não a causa. Por causa disso tudo, quero falar do que aprendi até agora e porque isso é importante para se firmar enquanto ativista.

O que deve-se levar em consideração ao fazer um projeto de lei federal, afinal?

1. Não faça o que já existe

Se você quer gastar a sua energia ativista fazendo um Projeto de Lei, certifique-se de que não existe nada parecido. Através do site da Câmara dos Deputados você consegue pesquisar o que já está em vigor ou em processo de tramitação filtrando o tema, autor e até mesmo o ano. Detalhe: está atualizado com tudo que veio depois de 1946. Através do e-Cidadania (agora falando do Senado), também é possível verificar o banco de Ideias Legislativas, que acontece para você propor e apoiar ideias para novas leis. Ao receber 20.000 apoios, a ideia se tornará uma Sugestão Legislativa, e será debatida pelos Senadores. Se o seu rolê já é real, investigue a não-execução disso ou se não cabe uma emenda, beleza?

2. Lembre-se que não é um projeto municipal ou estadual

Nem sempre o que acontece na sua cidade acontece em outras partes do seu estado e em outras regiões. É sempre importante refletir sobre a territorialização do seu projeto. Para ele acontecer, precisa ser exequível e ter relevância nacional, ou seja: precisa atender as necessidades da população brasileira, e não carioca, por exemplo. Para que você não caia no erro, lá vem o próximo ponto!

3. Dados são importantes

Não é possível escrever um PL tendo como referência as vozes da sua cabeça. Por isso, faça uma pesquisa e análise prévia sobre o que você deseja fazer. Quando o seu texto da lei está redigido, ainda é preciso defender a sua proposição através da justificativa. No momento em que decidi o tema do meu projeto para o PJB, por exemplo, não imaginava que um pouco mais da metade dos alunos do nono ano de escolas públicas brasileiras estudam em locais considerados como de risco de violência armada. Se não existem dados sobre o assunto, é válido formular uma pesquisa. Quando eu era presidente do Girl Up Nise da Silveira, protocolamos um PL na Assembléia Legislativa do Rio sobre assédio sexual nas escolas. Fizemos uma pesquisa para descobrir mais sobre essa realidade e o resultado foi usado na nossa justificativa.

4. Etapas com boa estruturação

A eficácia do seu projeto também depende da abrangência alinhada com a especificidade dele. É um problema que vai além do seu estado? Ótimo. Agora, é hora de pensar como ele vai funcionar depois da aprovação. É necessário incluir quem vai fiscalizar a sua lei, quem vai executá-la, incentivos ou punições, especificar se precisa ou não de recursos financeiros e de onde essa grana vai ser obtida e em quantos dias são necessários para que entre em vigor. Se você está sem tempo, é possível aprender com a própria Câmara dos Deputados de forma bem rápida.

5. Converse com atores da sociedade ativista-civil

É importante validar a necessidade de resolução do problema que está sendo tratado junto com junto com as pessoas impactadas. Além disso, quando você não chega com tudo pronto e aberta ao diálogo, promove a construção coletiva dessa ideia e assim gera um sentimento de pertencimento. Não é possível fazer um PL acontecer sem essa articulação e colaboração. Assim como toda solução é coletiva, o problema que você trata não foi gerado por uma pessoa ou uma organização só. Quanto mais gente você envolve, melhor.

6. Só contar com o que você já sabe não ajuda

Mas Vitória, o que você quer dizer com isso? Que você tem que estudar, oras. Ativismo não é bagunça, muito pelo contrário: por isso escrevo para a Escola de Ativismo. Aqui tem muito conteúdo legal para você aprender a se organizar. Praticar incidência política (também conhecido como advocacy) também requer que você leia, escreva, estude, escute. Quando você se educa e começa a entender o que funciona e o que não funciona, consumindo conteúdo ativista, percebe que a aprendizagem teórica é fundamental. Na escola aprendi o que é práxis, que é a união entre a teoria e a prática. É importante nas nossas iniciativas de impacto social também, viu?

7. Convencer é vencer

Tudo que eu tô falando aqui se conecta. Se você aprende que é importante estudar, também vai ver como a negociação importa. Além de articular uma rede de pessoas que apoiam a sua ideia, a parte principal é ter parlamentares junto contigo para defenderem o teu rolê dentro do Congresso. Por isso, busque ter contato com aqueles que têm ideais e causas que se conectam com a sua. Mas para além disso, busque conhecer como aquele gabinete funciona. Existem declarações de apoio que, por falta de transparência e colaboração, acabam indo para o ralo. É importante manter-se em constante contato com os parlamentares que estão contigo, visto que tem muita coisa rolando pra eles também. Pense também que é fundamental para ações futuras!

8. Comunicar é alcançar

Para além de contar com a sua rede de apoio ativista, você também precisa de atenção. Seja através de audiências públicas, eventos gratuitos ou lambe-lambes, é necessário sensibilizar a sociedade como um todo para que ela se preocupe com o seu tema. Na conversa no metrô ou no pingado diário consumido na padaria da esquina, a galera precisa estar atenta e preparada para saber sobre a sua causa. Confie no olho a olho, principalmente: desde que o mundo é mundo, é o que fazemos de melhor.

9. Prepare-se para os flashes

Quer amplificar ainda mais? Desenvolva uma apresentação para a mídia de forma convincente e rápida. Não tenha medo de pegar o telefone para uma ligação ou enviar e-mails com o intuito de fazer com que a sua pauta seja vista por muita gente em um alcance grande. É importante ressaltar que qualquer forma de mídia importa. Seja a tradicional ou a alternativa, o jornal de circulação diária ou a página de notícias do Facebook, conte com quem está disposto a te amplificar.

10. Bota a ideia pra jogo!

Como você vai fazer com que essa construção chegue ao Congresso Nacional? Da Comissão de Legislação Participativa? Através de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular? Veja o que pode ser mais fácil, mais agregador, urgente e necessário para a sua causa como um todo. Um projeto de lei a nível federal não é uma coisa pequena: é grande pra caramba! Utilize desta ação para gerar oportunidades para a sua iniciativa, viu?

A minha paixão por política começou a partir de um problema na minha escola e, desde então, não me vejo fazendo outra coisa senão a promover ativismos. Esse texto pode ter ausência de muita coisa importante, mas só tenho 18 anos: por isso seguirei estudando e colocando em prática. Ao longo do tempo, quanto mais for aprendendo, mais vou compartilhando, ok? Com 15 anos fiz isso por conta de um programa da Câmara, mas existem outros que você pode e deve ocupar e explorar, além de exercer o seu direito de participar da atividade legislativa.