Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

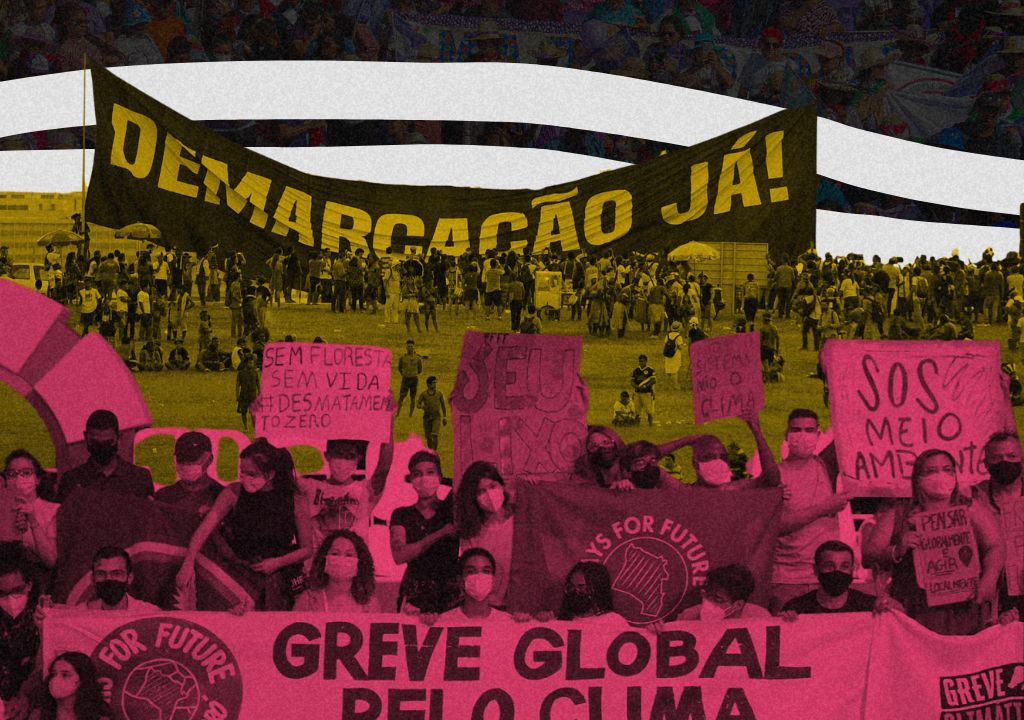

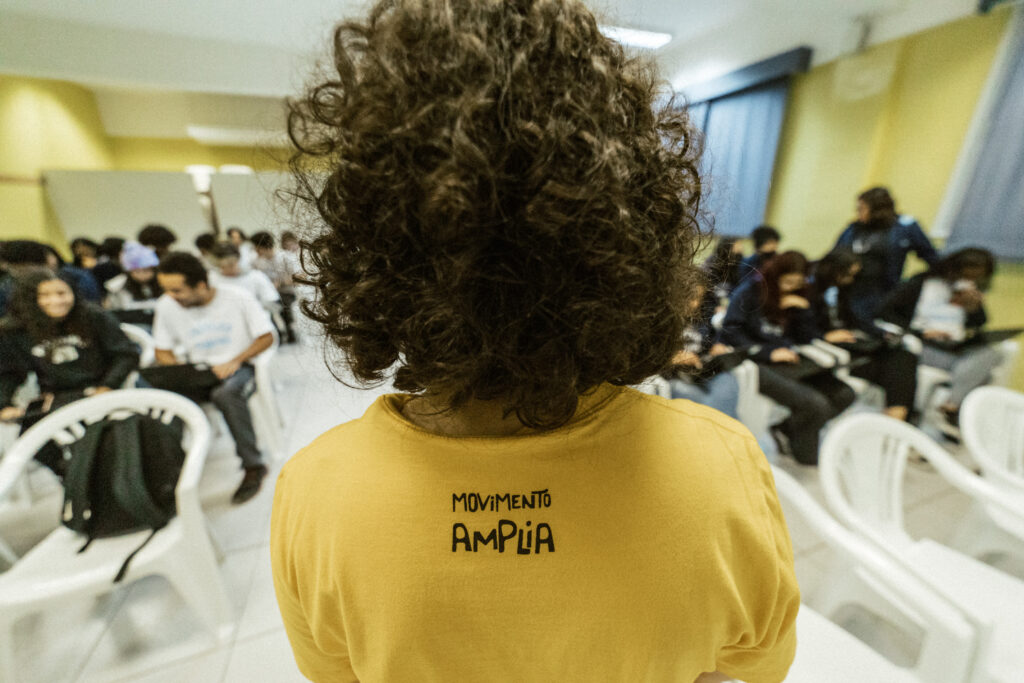

Movimento Amplia mostra como gerar mobilização por uma universidade mais inclusiva

Por Luana Reis Pinto Matsumoto* e Luísa Guimarães Tarzia* – 30/10/2023

O Movimento Amplia recebe doações durante todo o ano e já apoiou mais de 4 mil estudantes | Foto: Nego Junior

No mês de junho de 2020, em meio à pandemia de Covid-19 e as manifestações contra a violência racial no Brasil e no mundo, foi veiculada uma triste notícia para a educação: mais de 300 mil estudantes não tinham pago sua inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.

O Enem é hoje a principal porta de entrada para as universidades públicas, federais e estaduais em todo o país. Além disso, a nota da prova também pode ser usada para bolsas de estudo parciais e integrais em universidades particulares. Embora algumas universidades ainda adotem exames próprios, como a USP com o vestibular da FUVEST, também adotam o Enem de forma paralela.

Naquele momento, muitas famílias haviam perdido entes queridos, emprego e renda, somando a pandemia à crise econômica que se agravava. Estudantes do Ensino Médio, se preparando para o vestibular ou para encerrar aquele ciclo, foram especialmente prejudicados(as) no ensino remoto. Muitos(as) jovens não tinham condições de acompanhar as aulas, sem computador ou acesso à internet, além da falta de políticas coordenadas para a docência, também sem ou com poucas condições de ministrar aulas remotas. Muitas pessoas perderam conteúdo essencial para a preparação para o vestibular e Enem, bem como o vínculo escolar, aumentando a evasão em uma etapa da formação que já tem altos índices de abandono: jovens de 15 a 17 anos fora da escola, sem ter concluído a Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), são cerca de 680 mil, ou seja, 7,1% desta faixa etária, de acordo com a Pnad Contínua 2019.

Nesse contexto, realizar a prova do Enem havia se tornado uma realidade distante, quando não impossível, para muitas pessoas. Somado ao cenário de desesperança geral e falta de perspectivas quanto ao futuro, a taxa de 85 reais da inscrição era impeditiva para muitas pessoas.

Um grupo que se conheceu na Universidade de São Paulo (USP), participando de um coletivo de extensão universitária de Direitos Humanos e Educação Popular, decidiu se mobilizar para apoiar jovens com a inscrição do Enem em 2020. Assim, arrecadaram doações para pagar as inscrições para as juventudes pretas, pardas e indígenas de baixa renda. O recorte racial, desde o início, foi um mote essencial para o grupo, mobilizado também pelos protestos antirracistas ocorrendo no Brasil e no mundo. Muitos(as) estudantes relataram situações precárias, em que tinham que escolher entre pagar o gás ou fazer o Enem ou que já tinham desistido de fazer a prova pela perda de conteúdos e falta de aulas durante a pandemia.

Desistir de uma prova anual significa para muitos não fazer mais o vestibular, encerrando o ciclo educacional de jovens de baixa renda no Ensino Médio. Além disso, diminui a probabilidade de ascensão social, pois a chance de uma(a) filho(a) de famílias pretas e pardas de baixa escolaridade também ter pouco estudo é de 64%, dado que aumenta se considerarmos o recorte de classe: mais de 80% entre famílias pobres. Esses percentuais são mais que o dobro dos EUA (29,2%) e dos países da OCDE (33,4%), que engloba países chamados desenvolvidos.

A partir da primeira campanha, chamada AMPLIA Enem 2020, nos organizamos para realizar mais ações incidindo em vestibulares regionais, como da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), o vestibular indígena da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e da Universidade de São Paulo (USP), uma das taxas de inscrição mais caras do país: 191 reais.

Dificuldades dos estudantes

Nesse processo, pesquisamos sobre as políticas de isenção das taxas de inscrição disponibilizadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo Enem, e da FUVEST (Fundação para o Vestibular), responsável pela prova da USP.

O processo é burocrático e o prazo de solicitação é muito anterior ao período de inscrições: para prestar a USP, por exemplo, em 2023 o pedido deve ser feito entre 1º de junho e 15 de julho, enquanto as inscrições para a prova são abertas em 15 de agosto, 1 mês depois do encerramento dos pedidos. Em escolas onde jovens não recebem informações sobre o vestibular ou recebem poucos estímulos para seguir estudando e prosseguir para o Ensino Superior, muitos(as) estudantes descobrem o direito à isenção da taxa próximo à data da inscrição da prova, efetivamente sendo excluídos(as) do processo.

O desmonte das universidades públicas, com cortes de financiamento e atacadas publicamente no último governo, contribuem para o tamanho das políticas de auxílio e permanência de que podem dispor, incluindo as políticas de isenção da taxa do vestibular.

Na gestão do governo Bolsonaro (2018-2021), muitos(as) estudantes que não fizeram o Enem 2020, devido à Covid-19, tiveram seu pedido de isenção da taxa de inscrição negado, devido à ausência no comparecimento da prova no ano anterior. Mesmo em circunstâncias graves e atenuantes, não foi considerado o contexto desses(as) estudantes, prejudicando jovens de baixa renda de forma desproporcional. Sabendo que a maioria da população de baixa renda é preta, parda e indígena, agravam-se as desigualdades entre esses grupos e pessoas brancas de alta renda, contribuindo para a sub-representação nas universidades: as juventudes pretas, pardas e indígenas (PPI) são metade das juventudes brancas nas universidades.

O quadro abaixo ilustra como as juventudes PPI foram prejudicadas em relação às inscrições do Enem nesse período: o número global de inscrições sofreu queda vertiginosa de mais de 5 milhões para pouco acima de 3 milhões, aproximadamente 40%; e o número de pessoas PPI saiu de 3.530.090 em 2020 para 1.887.931 no ano seguinte, uma diminuição de 46,5%. Também se vê queda no número de isenções garantidas: de 4.794.390 para 2.013.103, cerca de 40% a menos em relação ao ano anterior.

Quadro comparativo de inscrições por raça entre 2020 e 2021

| cor/raça | ||||||||

| Ano |

Número de pessoas que conseguiram a isenção |

Número de Inscrições no Enem |

Não Declarada |

Branca | Preta | Parda | Amarela | Indígena |

| 2020 | 4.794.390 | 5.783.133 | 116.883 | 2.007.637 | 771.744 | 2.720.500 | 128.523 | 37.846 |

| 2021 | 2.013.103 | 3.389.832 | 71.149 | 1.362.256 | 411.302 | 1.457.454 | 68.491 | 19.175 |

Fonte: Enem Sinopses Estatísticas do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesso em 20/04/2023

Realizando as campanhas de pagamento de inscrições, coletamos dados socioeconômicos sobre os(as) estudantes que pediram nosso apoio. Por que não conseguiram a isenção?

Primeiro, é preciso saber os critérios definidos pelo Inep para isenção da taxa do Enem:

- Participantes que estão no último ano do ensino médio de escolas públicas;

- Alunos que estudaram durante todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada, desde que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.980);

- Cidadãos em vulnerabilidade social, com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Assim, estudantes de baixa renda que estão acima do valor per capita estabelecido, por vezes apenas 10 ou 20 reais acima, conforme relatos, seguem sem os meios necessários para o pagamento da taxa são algumas das pessoas excluídas dos critérios.

Com dados de 975 estudantes coletados na Campanha AMPLIA Enem 2022, vemos que a ampla maioria (59,7%) desses estudantes perdeu o prazo para o pedido. Em segundo lugar, 246 estudantes (25,2%) tiveram seu pedido de isenção negado, em especial, pelo envio incompleto da documentação. Chama atenção, ainda, que quase 10% dos estudantes respondentes não sabiam nem que existia isenção da taxa. A minoria – apenas 2,4% – não preenchia os requisitos necessários.

É importante notar o perfil desses 975 estudantes: 62,3% de mulheres cis e 32,1% de homens cis, 83% se autodeclaram como pretos(as) ou pardos(as), 40% recebiam Auxílio Brasil em 2022 e, entre aqueles que concluíram o Ensino Médio, 72,5% estudaram integralmente em Escola Pública.

Vemos que a perda do prazo de inscrição é, ainda, a maior dificuldade desses estudantes, demonstrando como o descompasso entre as datas de pedidos de isenção e datas de inscrição nas provas impactam esses jovens, especialmente dada a falta de informação em suas escolas – a falta de divulgação faz com que percam o período para solicitar a isenção. Se soma a esse quadro a questão que muitas vezes esses(as) estudantes são desestimulados(as) a fazerem o Enem e outros vestibulares, como nos relatam os jovens que atendemos.

Experiência do Movimento Amplia

Considerando que as políticas públicas desenhadas pelas universidades não alcançam o universo das juventudes de baixa renda em sua totalidade, o Movimento AMPLIA, como organização da sociedade civil, faz campanhas de vestibular para o Enem, anualmente, e atua com projeto AMPLIA Vestibulares para apoiar inscrições de todo o país em universidades públicas e filantrópicas.

Atualmente, ações do tipo são realizadas comumente por mobilização interna de cursinhos pré-vestibular, para seu próprio corpo discente. Nacionalmente, desconhecemos outras organizações que apoiam jovens de qualquer estado do país com a inscrição do vestibular, em especial com recorte racial claro como o estabelecido pelo AMPLIA. Dessa forma, conseguimos apoiar jovens que estão fora dos critérios de isenção mas que ainda não têm condições de pagar taxas que podem variar entre 85 e 192 reais.

A organização recebe doações que custeiam o pagamento dessas inscrições, avaliadas caso a caso antes de serem pagas pelo AMPLIA. Cada estudante precisa comprovar renda, enviar documentação e indicar o vestibular e curso pretendido, além de informar a razão de não ter conseguido a isenção da taxa. Essa pergunta, além de orientar o trabalho do Movimento AMPLIA, abre as portas para que estudantes saibam que o benefício da isenção existe e pode ser acessado por jovens de todo o país.

O trabalho é realizado de forma online com o apoio de pessoas voluntárias para a verificação das inscrições e documentação, além da equipe da organização. Cada estudante recebe a confirmação do processo em todas as etapas e, por fim, o comprovante do pagamento da taxa.

O AMPLIA acompanha durante o próximo ciclo as aprovações em cada vestibular apoiado, por meio de pesquisa nos sites das instituições e comunicação direta com os(as) estudantes atendidos(as), considerando que o Sisu (Sistema de seleção unificado) não divulga lista única das aprovações e que a nota do Enem é utilizada para conceder bolsas de estudo em universidades filantrópicas e privadas.

Resultados

O Movimento AMPLIA já apoiou mais de 4 mil estudantes com o pagamento de suas inscrições de vestibular, com a contribuição de pessoas apoiadoras do Brasil e do exterior que doam para a organização: é com a força dessa rede, que acredita na equidade racial e social e no poder transformador da educação, que nossa atuação é possível.

Das mais de 3400 inscrições, temos mais de 80 aprovações confirmadas em universidades públicas e em universidades privadas (com bolsa integral) desde 2020.

Muitos(as) estudantes disseram que esse apoio foi fundamental e que, sem ele, não teriam feito nenhum vestibular. “Eu sou uma das 24 [estudantes aprovadas], e sem algum apoiador não estaria aqui hoje, obrigada!”, disse a estudante de Enfermagem, Jhenyfer, umas das 24 aprovadas na USP em 2023, que recebeu apoio do AMPLIA para pagar a taxa de inscrição.

Mesmo que não tenham sido aprovados, o pagamento da inscrição possibilitou que muitos(as) estudantes fizessem a prova e acreditassem que poderiam seguir tentando, efetivamente contribuindo com sua experiência e autoestima.

A atuação da sociedade civil, por meio de organizações sociais que propõem projetos de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade só é possível pela articulação de diversos atores nesse processo. A escuta de nossos estudantes é prioritária e essencial para uma atuação assertiva e pertinente a essas juventudes, pretas, pardas e indígenas que sonham em estudar na universidade e construir um futuro profissional, investir em crescimento pessoal, além de alcançar a mobilidade social. A parceria com organizações de atuação local em diferentes estados, com destaque para o trabalho fenomenal realizado por cursinhos populares de todo o país, é um pilar de nosso trabalho. Por fim, sem pessoas voluntárias e apoiadoras que veem o valor das juventudes para a construção do futuro, atuando no presente, o trabalho do Movimento AMPLIA não seria possível.

Para participar

O Movimento Amplia recebe doações durante todo o ano e já apoiou mais de 4 mil estudantes.

É possível participar da campanha de financialmento com valores mensais por meio do Apoia-se.

Para doações pontuais, a chave PIX é: contato@movimentoamplia.org.br

Se você é um estudante que precisa de apoio ou se quer saber mais sobre o coletivo, acesse movimentoamplia.org.br/

REFERÊNCIAS

AÇÃO AFIRMATIVA E POPULAÇÃO NEGRA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: ACESSO E PERFIL DISCENTE. Tatiana Dias Silva. IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Rio de Janeiro, junho de 2020.

*Luana Reis Pinto Matsumoto é bacharela em Turismo pela Universidade de São Paulo e pós graduanda em Gestão de Projetos pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Esalq/USP. Co-fundadora do Movimento AMPLIA.

**Luísa Guimarães Tarzia é bacharela em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e Atriz pelo Teatro Escola Macunaíma. Co-fundadora do Movimento AMPLIA.

Entenda como o povo do Equador deu um basta à exploração petrolífera na Amazônia

Por Bárbara Poerner – 27/10/2023

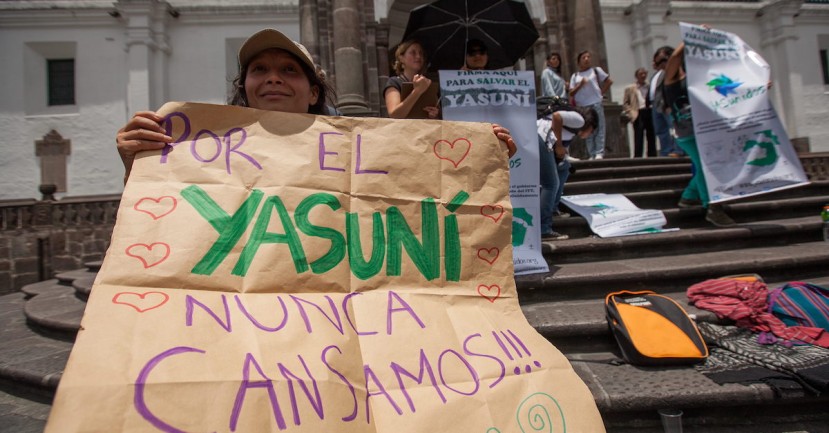

Em agosto, cidadãos equatorianos votaram contra a continuidade da exploração do combustível fóssil no Parque Yasuní, mas esse resultado é fruto de anos de mobilizações e campanhas

“Pelo Yasuní, nunca cansamos”, diz cartaz de manifestante l Foto: Reprodução

“Você concorda que o governo equatoriano mantenha o petróleo do ITT, conhecido como Bloco 43, indefinidamente no subsolo?”

Essa foi a pergunta que a população do Equador respondeu formalmente no dia 20 de agosto de 2023. Na ocasião, eles foram votar em suas eleições presidenciais e em duas consultas populares – uma delas, a do enunciado. A maioria dos equatorianos disse não à continuidade da exploração de petróleo: foram 58,98% de pessoas que concordaram em manter os fósseis no chão, conforme dados do Conselho Nacional Eleitoral, garantindo ao país o título de primeiro do mundo a banir, por voto popular, a exploração do hidrocarboneto em áreas ambientalmente sensíveis.

ITT refere-se aos campos petrolíferos de Ishpingo, Tiputini e Tambococha, localizados no Parque Yasuní, que são explorados desde 2016. O parque, criado no ano em que o Equador voltou a ser uma democracia – 1979 -, compõe uma região de aproximadamente um milhão de hectares na Amazônia equatoriana, reconhecida como reserva da biosfera pela Unesco e que abriga centenas de espécies de árvores, plantas e animais, sendo um dos ecossistemas mais biodiversos do planeta. Lá também vivem povos indígenas isolados, chamados de Tagaeri e Taromenane.

O “não ao petróleo” foi fruto de longas e intensas campanhas, mobilizações e articulações de ativistas, pesquisadores, movimentos sociais, entidades e sociedade civil do Equador. “Era uma campanha que falava sim à vida, sim à manutenção do Yasuní, sim à conservação”, conta Esperanza Martínez, bióloga e fundadora da ONG ambiental Acción Ecológica, com sede em Quito.

“A mobilização não só foi midiática e nas redes sociais, mas sobretudo nas ruas, com panfletos, alto falantes e em eventos públicos, para deter uma campanha de medo nunca antes vista no Equador, que tentava dizer que se os Yasuní não fossem explorados, ficaríamos sem dinheiro para a saúde, para a educação, ou que a dolarização simplesmente iria cair”, relata.

Uma luta antiga

No ano de 2008, o Equador aprovou uma Constituição, por meio de um referendo popular, que até hoje é uma das mais avançadas em questões socioambientais. Ela reconheceu os Direitos da Natureza, incorporou o conceito tradicional do “bem viver” e criou mecanismos de participação cidadã, como as consultas populares.

À época, o governo equatoriano lançou a Iniciativa Yasuní ITT, que pretendia não explorar petróleo no Parque Yasuní desde que os países do Norte Global pagassem uma compensação pelas suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), já que a maioria deles são os principais poluidores globais. Segundo Esperanza, esse foi o primeiro estágio das campanhas de preservação do Parque.

Mas as compensações não chegaram e a meta de arrecadação não foi cumprida. Isso fez com que o governo equatoriano, em 2013, suspendesse formalmente a proposta Yasuní ITT, dando início, em 2016, à exploração de petróleo no Bloco ITT.

Esperanza relembra que quando o apoio do governo caiu, “o tipo de mobilização mudou e começamos a recolher assinaturas em todo o país para convocar uma consulta popular, que é um mecanismo de participação muito forte e reconhecido constitucionalmente no Equador no artigo 104 da Constituição”.

Para efetivar o plebiscito, eram necessárias 500 mil assinaturas. Ativistas, movimentos e entidades percorreram todo o país e conseguiram mais do que esse número – em torno de 700 mil. Mesmo assim, o governo foi relutante em reconhecer o processo e por anos recusou-se a conceder a votação.

Apenas em 2023, após 10 anos e vários processos judiciais, o Tribunal Constitucional aprovou a consulta popular para o caso do Parque Yasuní. Nesta terceira etapa, Esperanza explica que “o tipo de mobilização mudou para uma campanha massiva com o objetivo de ganhar o apoio da sociedade, para votarem por não explorar o Yasuní”.

Agora, com a maioria dos equatorianos dizendo sim ao petróleo no chão, o Estado tem um ano para retirar as instalações já realizadas e não poderá iniciar novas áreas de exploração ou relações contratuais no bloco.

Esperanza falando na Cúpula da Amazônia, em agosto deste ano. l Foto: Naiara Jinkins

“A maldição dos recursos”

Existe a preocupação de como tudo isso é recebido pelos equatorianos, já que o país tem sua história e economia atrelada ao petróleo. A exportação do combustível fóssil bruto é a receita majoritária de exportação do Equador, conforme o Observatório de Complexidade Econômica. Por outro lado, o país é refém da importação devido à falta de industrialização do hidrocarboneto; em 2009, os derivados do petróleo foram 98% das importações de energia equatorianas.

A realidade mostra como fontes de energia fóssil ainda são uma commodity que engrena o capitalismo global e descortina os efeitos dos séculos de exploração da América Latina. Esperanza chama isso de “a maldição dos recursos”, tese que diz que os países com maior abundância de recursos naturais tendem a ter um crescimento econômico menor.

“Se você perguntar qual é nossa característica central, muitas pessoas lhe dirão que somos trabalhadores do petróleo. Construiu-se uma identidade de país como a de um país petrolífero e sempre utilizaram o discurso que as novas descobertas de petróleo irão nos tirar da pobreza”, explica Esperanza.

Isso significa que contrapor o discurso petroleiro não é algo atual, mas sim cumulativo, já que soma as décadas do setor no Equador. A bióloga destaca que o Equador está vivendo seu “julgamento do século”, o que lhes deu muitos argumentos sobre os impactos da atividade petrolífera na Amazônia equatoriana. O caso referenciado por ela é o da Chevron-Texaco, que durante suas atividades no país na década de 1970 contaminou milhões de litros de água e hectares de terra, causando a morte de centenas de pessoas e destruindo parte da biodiversidade local. O caso foi à corte do país, na qual a petroleira perdeu duas vezes, mas até hoje recusa-se a reparar os danos causados, estendendo a briga judicial há décadas.

O petróleo trouxe para o Equador mazelas impossíveis de esconder: as áreas que apresentam os maiores níveis de câncer são justamente as áreas petrolíferas; as regiões mais empobrecidas, que apresentam os piores indicadores de desenvolvimento humano, são as extrativistas; os diversos vazamentos de petróleo ao longo dos anos causam impactos até hoje; e a queima de combustíveis fósseis só agrava a crise climática.

Ou seja, Esperanza afirma que “a recepção da mensagem tem isso acumulado e embora haja uma forte reação por parte dos sectores estatais e dos sectores empresariais, já não se acredita nelas”, devido aos altos indícios de corrupção e violência onde encontram-se essas atividades.

“Já se sabe que a atividade petrolífera causa grandes impactos ambientais, já se sabe que dizer que desta vez haverá rendimento financeiro contradiz a realidade do final de cada década, o que mostra que o país está cada vez mais pobre”, explica.

“Nossa Amazônia não está à venda”, dizem manifestantes l Foto: Jerónimo Zuñiga/Amazon Frontline

Estratégias de mobilização

De acordo com Esperanza, foram articulados diferentes níveis de mobilização. “Em geral, eles têm se caracterizado por muita presença nas ruas e por tentar atingir a população jovem, que tende a ser mais empática com as questões da biodiversidade e as alterações climáticas”. Contudo, ela reforça que as ações são de caráter nacional e descentralizadas para evidenciar que não há vínculo com campanhas eleitorais.

O triunfo, para a bióloga, é reconhecer a própria diversidade do Equador e a partir disso criar estratégias. “Somos um Estado Plurinacional, onde existem muitos povos indígenas, com muitas diferenças entre regiões, e por isso é muito difícil estabelecer mensagens únicas. Então, a diversificação de mensagens e a empatia com essa diversidade é como um dos grandes pontos chave”, destaca.

Quanto aos desafios durante a campanha em Yasuní, ela elenca dois. Primeiro, a dificuldade de chegar em diferentes territórios e pulverizar as campanhas por meio de ações que ultrapassam o alcance digital das redes sociais; segundo, a carência de recursos, humanos ou financeiros, para impulsionar as campanhas.

Esperanza acredita que evidenciar os impactos nocivos da indústria petroleira é eficaz, pois sensibiliza as pessoas, “mas fizemos muito melhor chamando a atenção para as maravilhas que perdemos, mostrando a importância da natureza e de manter a biodiversidade”. Segundo ela, a estratégia de ser mais propositivo vem alterando o tom das campanhas no país, migrando de “um ‘não ao petróleo’ para para um ‘sim à vida’, sim à conservação de nossas florestas, sim aos modos de vida dos povos indígenas. Acredito que a afirmação da vida é algo que conquista e mobiliza mais do que apenas críticas”, finaliza.

Como redes de desinformação têm destruído o meio ambiente e o que podemos fazer

O que o avanço do fundamentalismo nas eleições para os Conselhos Tutelares tem a nos dizer

Por Vitória de Oliveira – 09/10/2023

Nas duas últimas eleições para os conselhos tutelares, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ficou em segundo plano para uma porção significativa do eleitorado e dos candidatos; a ativista Vitória de Oliveira examinou as causas e consequências dessa movimentação

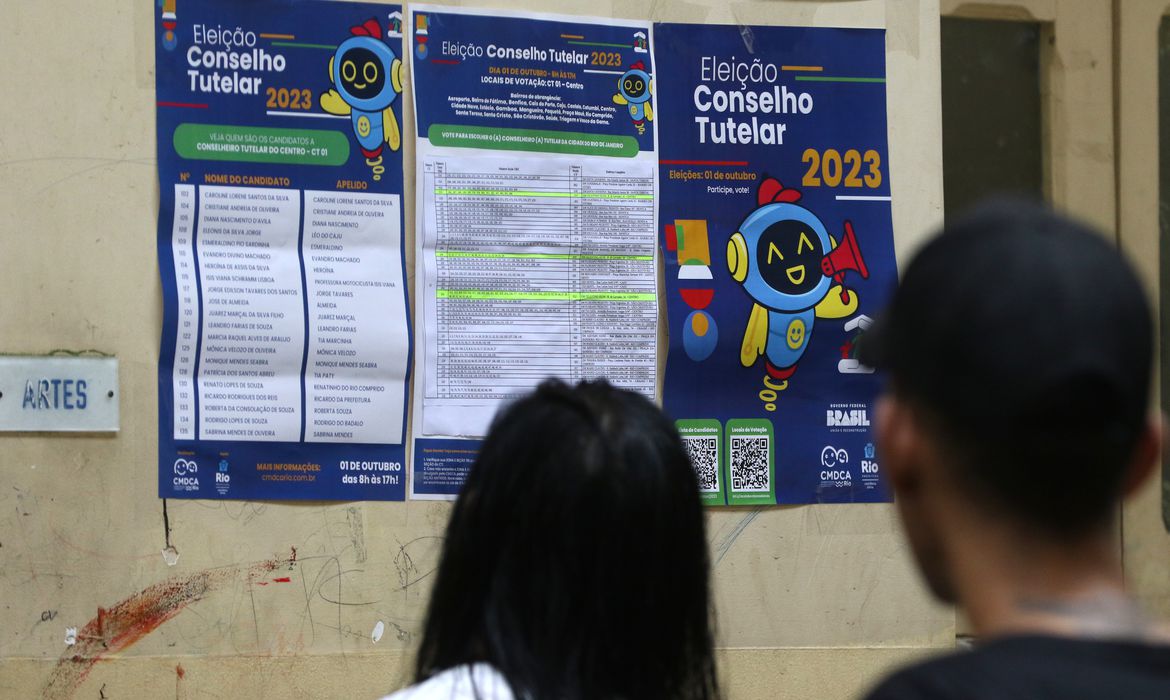

Um levantamento feito pelo CMDCA de São Paulo mostrou que 53% dos conselheiros que tomaram posse em 2020 são ligados a denominações neopentecostais. | Foto: Agência Brasil

Único no mundo, inovador e pioneiro: essas são algumas palavras que nos ajudam a definir a importância dos Conselhos Tutelares no Brasil. Porém, eles também são vítimas de uma falta de regulamentação unificada entre municípios, com a precarização, além de servirem como trampolim político para a extrema-direita. Se as eleições deste ano mostram alguma coisa é que os Conselhos são um espaço de disputa. E os dados corroboram: neste ano, a eleição teve participação recorde, com aumento de 25,8% no número de votos em relação ao último pleito, em 2019.

Um panorama histórico

Mesmo que pareça evidente que cada pessoa deva ter seus direitos respeitados, as crianças e adolescentes não eram – e de uma certa forma, ainda não são – vistas como sujeitos com garantias fundamentais que devem ser asseguradas. A visão, tão essencial para essa parcela da população, só começou a mudar há menos de quarenta anos.

Sendo o instrumento de direitos humanos mais ratificado no mundo, a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), realizada pelo Fundo das Nações Unidas em 1989, foi um compromisso assumido por 196 países — o único país a não assinar o documento são os Estados Unidos da América. A CDC, debatida por anos e enfim aprovada com 54 artigos, fez com que a legislação de proteção às crianças e adolescentes avançasse em todo o globo (menos nos Estados Unidos).

E não à toa, um ano depois e após a promulgação da Constituição Federal (que inclusive menciona crianças e adolescentes como sujeitos de direitos no artigo 227), o Brasil rapidamente entendeu que deveria tratar o assunto como prioridade: em julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi criado, no que foi uma das primeiras iniciativas de ratificação da CDC no mundo, logo após o fim da ditadura militar — um período sombrio e de negação de direitos.

O ECA, então, foi constituído num momento de reconstrução do país e de volta da participação popular na construção de políticas públicas. Substituindo o Código de Menor, o ECA nos proporciona uma mudança de paradigma significativa e garantidora de direitos.

Ainda sendo desenhado

Todo esse contexto serve para dizer que os Conselhos Tutelares, órgãos autônomos e não-jurisdicionais criados a partir do ECA, não surgem do nada. Eles foram criados para fazer com que o ECA seja seguido, protegido e efetivado em todos os municípios brasileiros.

Apesar de serem independentes, as condições de trabalho e toda a regulamentação dos Conselhos é definida pela Prefeitura. Então, apesar de não haver qualquer vínculo de subordinação, os Conselhos são dependentes do poder Executivo. Os salários variam, a formação recebida por Conselheiros não é regulamentada e até mesmo a quantidade de verba disponibilizada pelos municípios é bastante díspar.

Os requisitos do concurso público para tornar-se Conselheiro não são os mesmos em todas cidades: enquanto a cidade A pode solicitar provas sobre conhecimentos sobre o ECA, a cidade B pode simplesmente solicitar um exame psicotécnico para atestar que as candidaturas são aptas à eleição.

A data da publicação do edital que dispõe sobre a eleição para Conselheiros Tutelares também fica a critério da Prefeitura e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A falta de um processo unificado entre as cidades brasileiras mostra que apesar de revolucionário, os Conselhos Tutelares ainda estão em construção. E isso também é motivo de disputa.

No alvo do extremismo

Apesar de todos os problemas envolvendo a precarização, todo espaço de poder é um espaço político. Construído a partir da luta de uma sociedade civil preocupada em proteger o ECA, a escolha local de conselheiros começou a ser vista como um alvo da extrema-direita e do proselitismo religioso já há algum tempo.

E o crescimento do envolvimento de igrejas na decisão de políticas públicas não deve ser visto com surpresa, muito pelo contrário: se o Conselheiro Tutelar é geralmente encarado como uma instituição das comunidades, não há exemplo maior de desenvolvimento e influência no território brasileiro do que as igrejas evangélicas.

Eleições desse ano tiveram recorde de participação popular | Foto: Agência Brasil

O livro-guia é a Bíblia

Para quem enxerga a salvaguarda ECA como a máxima da missão do órgão, é no mínimo esperado que o candidato ao Conselho tenha envolvimento com a garantia do direito de crianças e adolescentes. Mas não é o que vem acontecendo.

O Conselheiro Tutelar pode ter a sua crença, partido e exercer a sua identidade como cidadão. O que não deve acontecer é o trabalho deste profissional ser guiado por outro documento que não o ECA.

Em 2020, um levantamento feito pelo CMDCA de São Paulo mostrou que 53% dos conselheiros que tomaram posse em 2020 são ligados a denominações neopentecostais. Toda essa articulação expõe o plano de expansão e influência de igrejas nas instituições que compõem o Estado democrático de direito.

No relatório, “Vamos ocupar o Conselho Tutelar: Moralismos e a desinformação nas eleições do Conselho Tutelar”, publicado pelo Observatório da Desinformação do Sleeping Giants Brasil, é possível ver as articulações digitais de bolsonaristas nessas eleições: o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) disse em culto que era preciso votar em Conselheiros Tutelares ligados à igreja “para que quando algum militante for falar de ideologia de gênero na sala de aula, essas pessoas terão autoridade de entrar lá e falar: Aqui não!”. Já a deputada estadual Índia Armelau (PL-RJ) divulgou um contato que repassaria uma lista de candidatos (já que parlamentares não podem apoiar publicamente candidatos) e afirmou em vídeo que é preciso “zunir a esquerda do Conselho Tutelar.”

Formação política da extrema-direita

Fica muito explícito que, para os fundamentalistas, defender o Estatuto da Criança e do Adolescente, é sinônimo de propagar valores de esquerda. Essa visão é impulsionada pela desinformação e pelo projeto de expansão de influências da extrema-direita. Tanto é que os Conselhos Tutelares são vistos como um espaço de formação política da extrema-direita.

Quando as igrejas lançam seus candidatos, investem financeiramente em suas campanhas com seriedade, além de se articularem estrategicamente para ocupar as redes sociais e usarem dos cultos para realizarem propaganda eleitoral. Isto é curioso, visto que a escolha da sociedade pelos Conselheiros não é exatamente uma eleição, mas uma votação local.

Os votos, conquistados através de uma divulgação massiva baseada na desinformação e até mesmo da locação de automóveis para transportar fiéis até seus colégios eleitorais, não são importantes apenas para eleger, mas para servir como uma métrica da força que determinado grupo tem. Isso nos leva a um ponto preocupante quando olhamos para os Conselhos.

São muitos os casos de Conselheiros Tutelares eleitos que tiram vantagens do cargo que, apesar de não ter a mesma influência que uma vereança por exemplo tem, são significativas. O contato com mais comunidades se expande, e daí surge a chance de se utilizar do cargo como um trampolim político, seja como uma candidatura ou cabo eleitoral.

Pela falta de investimentos e regulamentação nos Conselhos nos municípios, depois de um tempo, os Conselheiros interessados em crescer politicamente percebem as dificuldades de realização do trabalho, além da baixa remuneração. Suplentes são chamados e percebe-se que o comprometimento com os direitos de crianças e adolescentes nunca foi prioridade.

Não bastam olhares atentos

Apesar das complexidades na vida dos Conselheiros que encaram o ECA como a máxima do trabalho, o Conselho Tutelar é um espaço que merece toda a atenção do mundo: é local de acolhimento, proteção e zelo pelos direitos humanos. Se as eleições não eram tão decisivas para o futuro de certos municípios há algum tempo, agora servem como uma corrida eleitoral antecipada.

Para que não hajam mais casos de intolerância religiosa ou influência na interrupção da realização de aborto de vítimas de violência sexual (o que é um direito), a sociedade civil não precisa apenas pautar os Conselhos Tutelares fora de ano de disputa pelo cargo de Conselheiro, mas ocupar comunidades e chegar nas pessoas, de fato.

Depois de quatro anos de uma Assistência Social liderada pela ex-Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves, indicado pelo fundamentalista religioso-cristão Jair Bolsonaro, e de um bolsonarismo entranhado nos municípios brasileiros, é preciso entender que os efeitos de suas políticas ainda ecoam e afetam o Brasil inteiro.

Há muitos espaços vazios que estão sendo tomados pela fé e pelo extremismo. Pensar em um projeto de disseminação de uma cultura democrática e cidadã não é pensar apenas em salvar os direitos de crianças e adolescentes, mas uma sociedade inteira: é preciso frear a disseminação desse vírus altamente proliferativo chamado extrema-direita.

Festival Fala! alia cultura, ancestralidade e comunicação como ação política

Por Luiza Ferreira – 29/09/2023

Realizado entre 21 e 23 de setembro, em Recife (PE), o evento debateu diversidade, jornalismo de causas, cultura popular e resistência climática

Foto: Festival Fala l Divulgação

“Os movimentos sociais históricos deste país precisam parar de olhar a comunicação como instrumental, só para a divulgação das causas. Comunicação é um campo político, um campo de ação política”, disse Ana Veloso, jornalista e professora da Universidade Federal do Pernambuco (UFPE).

As palavras da professora, durante o terceiro dia do Festival FALA! 2023 de Comunicação, Cultura e Jornalismo de Causas, realizado entre os dias 21 e 23 de setembro, em Recife (PE), ilustram alguns dos atravessamentos abordados nas mesas e oficinas dos três dias de evento.

No centro das discussões, a luta pela construção de uma comunicação popular, que fuja dos velhos paradigmas e que se interesse por contar novas histórias, de outras maneiras e com novas vozes da diversidade e que esteja no centro da ação política, encarando também a necessidade da comunicação ser realizada pelos povos e por seus territórios.

Quem comanda a organização do Festival é o Instituto FALA, organização que nasceu “para promover e reverberar o encontro de novas agendas, formas e linguagens de um jornalismo baseado em causas e experiências”, juntamente com os veículos Alma Preta, Ponte Jornalismo, 1 Papo Reto e Marco Zero Conteúdo.

A noite de abertura, na quinta-feira (21/09), homenageou o poeta recifense Miró da Muribeca, que faleceu no ano passado. O poeta foi escolhido por comunicar seus anseios, sentimentos, emoções e denúncias através da poesia e da performance pelas ruas do Recife.

Narrativas ancestrais para uma nova comunicação

Mãe Beth de Oxum, que participou da mesa “Comunicação e ancestralidade: memória e linguagem para a transformação”, trouxe em sua fala a indignação com a falta de representavidade do povo negro e dos povos de terreiros na comunicação feita no Brasil. Para a Yalorixá, que comanda uma rádio em sua comunidade, é preciso abrir cada vez mais espaço para os comunicadores populares liderarem a informação em seus territórios a partir de investimento governamental na democratização dos meios de comunicação.

“A gente começou a se apropriar da comunicação e a dar oficinas quando a gente entende essa importância. Essa rádio que nós temos no nosso terreiro e na nossa comunidade é um produto de uma resistência. As rádios comunitárias foram muito perseguidas, as que sobraram foram cooptadas pelas igrejas. A gente precisa de uma mídia para formar e trazer a sociedade civil para ocupar esse espaço. Cadê a rádio do povo preto, do povo indígena?”, questionou.

Géssica Amorim, fundadora do Acauã, coletivo de jornalismo de Pernambuco, reforçou a importância de se produzir um jornalismo em que “todo mundo e todo lugar importa, independente de onde veja e onde esteja”.

Comunicar o território

A discussão sobre o protagonismo dos povos e de seus territórios esteve presente em todos os no Festival FALA!. André Fidelis, do Força Tururu, coletivo de midiativismo de favela, sempre se viu incomodado com a forma que a mídia retratava as mazelas da sua comunidade, e isso serviu de mote principal para criação do coletivo, “que trabalha a comunicação popular e comunitária para ecoar vozes e enfrentamento das desigualdades sociais”. Para André, é preciso falar na linguagem das pessoas da comunidade, uma “linguagem que gere empatia, reflexão e ative nas pessoas reflexão sobre os problemas da própria comunidade”.

Foi a mesma possibilidade de comunicar o seu próprio território que Takumã Kuikuro encontrou no cinema uma forma de perpetuar a cultura dos povos indígenas. Além de cineasta, Kuikuro é idealizador do 1º Festival de Cinema e Cultura Indígena (FeCCI).

“Estamos trabalhando dentro da nossa comunidade, estamos lutando para nos tornar protagonistas das nossas próprias histórias. Valorizando nossa cultura, nossa língua, nossos costumes através do cinema. No nosso trabalho como realizadores e documentaristas, nós nos sentimos como comunicadores da floresta”, ele disse, durante a mesa “Incidências climáticas: meio ambiente e direito à vida em pauta”.

O que pode o jornalismo de causas?

Foi durante a roda de conversa “Questões identitárias ou estruturais? O que pode o jornalismo de causas”, que Ana Flor Fernandes, Cristian Góes, Raquel Kariri e Rosane Borges debateram sobre a identidade dentro do processo comunicacional e na construção do jornalismo de causas.

Para Raquel Kariri, o debate hoje posto sobre identidade no Brasil é um debate que provoca um imenso apagamento dos povos indígenas do Brasil.

“Ou eu falo para comunicar outro mundo, ou eu falo para reativar minha rede de magia e encantaria para fazer frente ao esvaziamento neoliberal ou não estamos fazendo nada. Ou reativamos a magia a partir do nosso território, ou então a gente vai passar pelas ruínas desse planeta de forma indigna. Que tenhamos a capacidade de nos unir, mas também para a anunciação de outros mundos, outras vidas de encantaria”, afirmou a ativista.

A educadora Ana Flor Fernandes trouxe a necessidade de romper com processos violentos contra toda forma de diversidade, em especial às vidas trans e travestis no Brasil, que foram construídos por algumas instituições, entre elas o próprio jornalismo, a partir da perspectiva de uma “biopolítica da transfobia”, que constitui socialmente um modo de viver e um modo de pensar que rejeita a existência da travestilidade e de corpos trans.

“Eu tenho certeza que se a gente for capaz de construir um Brasil bom para as travestis, ele vai ser um país bom para a imensa maioria das pessoas também”, finalizou a pesquisadora de gênero, sexualidade e política.

Quer ler mais? Confira a nossa cobertura do Festival Fala! no Instagram da Escola da Ativismo ou leia nossas matérias especiais sobre o encontro:

> Por uma comunicação que construa novos mundos: a identidade como estrutura e o papel do jornalismo de causas

> “A história oficial do brasil é desinformação” — indo além do trauma bolsonarista para pensar sua superação

“A história oficial do brasil é desinformação” — indo além do trauma bolsonarista para pensar sua superação

Por Pedro Ribeiro Nogueira – 23/09/2023

Debate durante o Festival Fala! propõe a educação midiática como um olhar para a própria história e a comunicação como ação política

(Da esquerda para a direita) Ana Veloso, Catarina de Angola, Ariel Bentes e mediadora Martihene Oliveira durante a roda de conversa “Educação Midiática: caminhos para combater a desinformação e o discurso de ódio” | Foto: Pedro Ribeiro Nogueira/ Escola de Ativismo

Quando pensamos em desinformação, discurso de ódio e ascensão da extrema-direita, é inevitável que voltemos os nossos olhares para o que foi o processo do governo Bolsonaro, sua chegada ao poder e quais tentáculos permaneceram fincados no debate público e na política brasileira. Afinal, foi um período traumático, no qual a desinformação efetivamente contribuiu para uma política genocida que causou mortes em massa durante a pandemia do Covid e ataques aos biomas, povos tradicionais e populações periféricas.

Porém, para superar e ultrapassar esse estado de coisas, é necessário olhar mais longe e examinar as raízes, imaginar e inventar estratégias de formação crítica, educação de mídia e combate à desinformação.

“A gente fala da importância das pessoas checarem as informações, mas a gente só vai conseguir isso quando as pessoas conhecerem a própria história. Somos um país estruturalmente desigual e a desinformação está a serviço dessa estrutura” apontou Catarina de Angola, jornalista pernambucana, fundadora da Angola Comunicação, durante o 4º FALA! Festival de Comunicação, Cultura e Jornalismo de Causas, que aconteceu entre os dias 21 e 23 de agosto em Recife (PE).

A fala de Catarina expandiu a noção de desinformação. Segundo a comunicadora, a história oficial do Brasil é desinformação. E a mídia, assim como a academia, sempre esteve a serviço de uma história que desumaniza existências não-brancas e transgêneras. “A educação midiática é antes de tudo a capacidade de a gente refletir criticamente sobre nossa história”, pontuou. “A gente falava de polarização política, mas é uma disputa desigual de narrativas. E a gente disputa esse campo por existir, por nosso corpo circular nos espaços”.

Comunicação enquanto ação política

A noção defendida pela jornalista da história brasileira como desinformação e da comunicação como elemento estruturante da mobilização popular, esteve em íntimo diálogo com a fala de Ana Veloso, professora da UFPE e coordenadora da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadoras com Visão de Gênero e Raça.

Ela ressaltou que a mídia tradicional tentou se credibilizar durante a pandemia fazendo o que deveria ser seu dever: combater o negacionismo, a desordem informativa e o autoritarismo. “Mas, ao fazer isso, eles se colocaram como ‘o jornalismo profissional’, descredibilizando o jornalismo independente da mídia disruptiva. Parecia que a velha mídia patrocinada pelo agro e capital nunca tinha praticado desinformação”.

De acordo com a pesquisadora, é preciso que a sociedade civil “ocupe espaços e vá pra cima” do governo federal para discutir política pública de comunicação, regulamentação democrática da mídia e das plataformas digitais. “Os movimentos sociais históricos desse país precisam parar de olhar a comunicação como instrumental, só para a divulgação das causas. Comunicação é um campo político: um campo de ação política!”, disse.

E provocou: “A gente devia ser ousada. Por que não discutir uma educação para tomar a mídia? Para construir nossas próprias plataformas? Temos que bater na porta, mas se não abrir a gente tem que arrombar e criar nossas mídias para fazer plataformização da vida contra as plataformas e os algoritmos do racismo e da morte. O povo sabe, o povo entende, não são vítimas nos territórios, são protagonistas de suas histórias e precisam se reconhecer numa mídia que reafirme isso”, concluiu.

Recortes

Mas como será uma mídia e uma educação midiática que esteja ao lado da vida, contrariando a necropolítica em cada passo? Ao contar sobre a Abaré – Escola de Jornalismo, um coletivo de educação midiática de Manaus, a co-fundadora Ariel Bentes trouxe apontamentos importantes. Segundo ela, a Abaré surge, durante a pandemia, da necessidade de um recorte das Amazônias – no plural, pois são muitas – que destoe de um jornalismo e de uma comunicação “feitas por brancos e sudestinos”.

Ela lembra que a Abaré foi criada enquanto Manaus atravessava uma crise brutal por conta da Covid 19 e da negligência do governo federal, que deixou que pessoas morressem sem oxigênio. Bentes reclama que tanto o jornalismo hegemônico, como o independente, ajudaram a reforçar a noção de uma “cepa amazônica” do Covid. “Estávamos, então, sendo duplamente massacradas”, lamentou.

Para contrabalancear isso, a Abaré se focou em produzir textos e fazer campanhas que combatiam esse preconceito e desinformação. Nos últimos tempos, o coletivo tem realizado oficinas em diversas escolas pelo Estado do Amazonas, para formar jovens que possam multiplicar leituras críticas de mídia.

“Nossa ideia é que os jovens conversem com a tia, com o avô, com os pais e ajudem a espalhar essa educação midiática. As pessoas geralmente acreditam em desinformação porque um parente enviou, tem essa relação emocional”, disse.

E não pararam por aí: durante as eleições de 2022, foram ao bairro da Compensa, em Manaus, para conversar com a população e panfletar sobre desinformação. “É o bairro mais estigmatizado pela mídia e quisemos ir lá para fazer o corpo-a-corpo. E muito da educação midiática demanda isso: de ir pra rua, de encontrar as pessoas, de colar lambe, de panfletar”, concluiu.

Quer ler mais? Confira a nossa cobertura do Festival Fala! no Instagram da Escola da Ativismo ou leia nossas matérias especiais sobre o encontro:

> Por uma comunicação que construa novos mundos: a identidade como estrutura e o papel do jornalismo de causas

> Festival Fala! alia cultura, ancestralidade e comunicação como ação política

Leituras, escutas e materiais para entender – e enfrentar – a extrema-direita

Por Debora Pio – 15/09/2023

Separamos livros, trabalhos acadêmicos e podcasts que discutem o fenômeno da extrema-direita no Brasil e no mundo

A ascensão da extrema-direita é um fenômeno que assusta. Ela tem crescido e feito cada vez mais estrago no mundo, por meios institucionais e na ação política de movimentos conservadores. Suas práticas ficam ainda mais evidentes em momentos como nas tentativas de golpe das últimas eleições brasileiras, a invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, ou na destruição do Palácio do Planalto, em oito de janeiro deste ano em Brasília. Além de produzir atos violentos em si, ela também utiliza o ecossistema das redes sociais para se espalhar com muita rapidez e pouca regulação.

Mas a extrema-direita seria apenas uma antítese à democracia? Estudos apontam que ela é mais complexa do que isso. Suas práticas incluem desinformação, apego às pautas de costumes, fake news e muito ódio às minorias. Seus efeitos ainda são incalculáveis, mas começam a apresentar certa previsibilidade depois que cientistas de diversas áreas passaram a se debruçar sobre o problema.

Por isso, é importante que a gente esteja disposto e atento para compreender este fenômeno e saber como combatê-lo. Abaixo, realizamos uma curadoria de conteúdos para compreender o que é a extrema-direita, como suas ideias têm sido disseminadas e como devemos encará-la.

Livros para entender a extrema-direita

O mundo do avesso – Leticia Cesarino

Lançado em 2022, o livro aborda o populismo, pós-verdade, negacionismo, conspiracionismos e outros processos emergentes em um mundo onde a internet se tornou a principal arena de comunicação política.

“Zuero” e politicamente incorreto

O senso de humor da extrema-direita brasileira, conhecido principalmente por meio do intenso uso de memes, normalizou discurso de ódio contra mulheres, nordestinos e membros da comunidade LGBTQIAP+. De acordo com Luiza Foltran, pesquisadora do Monitor do Debate Político no Meio Digital da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP, a estética “zuera” também pode ser considerada uma das portas de entrada do bolsonarismo.

Sobre o autoritarismo brasileiro – Lilia Schwarcz

No texto, Schwarcz faz o exercício de derrubar o mito da cordialidade brasileira através de dados estatísticos e um exame nas origens do autoritarismo brasileiro. Ela aborda ainda nossa herança colonial, marcada pela escravidão e lógicas de dominação.

Red Pilled – O fascínio do ódio digital – Luke Munn

O livro traz um apanhado de histórias de pessoas comuns e análise de sites e redes sociais da extrema-direita, discutido por especialistas em estudos de mídia, de raça e gênero, psicologia e ciência política. O autor vai desenhando o passo a passo de como o ódio se infiltrou em corações e mentes no mundo digital.

A era do capitalismo de vigilância – Shoshana Zuboff

Zuboff chama a atenção para as consequências das práticas de empresas de tecnologia sobre todos os setores da economia. As big techs, como são conhecidas as principais empresas de tecnologia do mundo, vêm produzindo um enorme volume de riqueza e poder que, através das redes sociais, são negociados sem o nosso consentimento.

Fascismo: um alerta – Madeleine Albright

Depois da Segunda Guerra Mundial, o globo enfrentou o embate pela retomada da democracia. A autora argumenta que o fascismo não apenas perseverou, como continua sendo uma ameaça à paz internacional. O livro foi best seller #1 no New York Times no ano de 2018.

Os donos do poder: Formação do patronato político brasileiro – Raymundo Faoro

Mais uma publicação nacional para compreender a política no Brasil e suas origens. De onde brota o conservadorismo? No texto, Faoro (1925 – 2003) explora as raízes do patrimonialismo brasileiro, que se apropria dos aparatos políticos-administrativos e usa o poder público em benefício próprio.

Trabalhos acadêmicos para pensar sobre a extrema-direita

O terrorismo de extrema-direita como ameaça na agenda de segurança Ocidental no século XXI: articulação ideológica, estrutura transnacional e representações estatais do inimigo – Álvaro Anis Amyuni

“Algoritmização da vida: o debate sobre Amazônia e incêndios florestais no Twitter em 2020” – Lori Regattieri

Violência política de gênero e raça no Brasil – Instituto Marielle Franco

Podcasts para entender o conservadorismo

Extrema direita: a onda reacionária que conquistou um país – Politiquês

A extrema direita clássica – Curso História e Política II

Retrato Narrado – Rádio Novelo

Misoginia, memes, espelhamento invertido: o que une e organiza a extrema-direita brasileira

Por Danilo Mekari – 13/09/2023

Quais são os padrões de comportamento e táticas que marcam o movimento da direita radical no Brasil

Extrema-direita se apropriou de táticas de manifestação associadas à movimentos progressistas e os tornou-as mais violentas| Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A década de 2010 ainda engatinhava quando um deputado federal carioca considerado “excêntrico” começou a ganhar espaço midiático, em programas na TV aberta como Superpop, Pânico e CQC. Em suas frequentes aparições, o parlamentar destilava racismo e homofobia sem pensar duas vezes.

“Dessa forma, Jair Bolsonaro chegava à superfície usando seu repertório de esgoto”, define o professor Michel Gherman, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Alguns anos depois, em 2018, o capitão reformado do exército foi eleito presidente do Brasil com quase 58 milhões de votos. Já no ano passado, o candidato à reeleição recebeu ainda mais votos – exatos 58.206.322 – e, por muito pouco, não foi escolhido para um segundo mandato à frente do maior país da América Latina.

A expressiva votação de um representante da extrema-direita em eleições consecutivas deixa claro como o movimento radical ganhou musculatura para virar um fenômeno político e eleitoral no Brasil. Como mostramos anteriormente, o território brasileiro concentra hoje mais redes de extrema-direita do que todos os países europeus somados.

Especialistas presentes no seminário internacional Direita Radical em Debate, realizado no final de agosto em São Paulo, apontam alguns padrões de comportamento ultraconservadores como elementos que unem movimentos da extrema-direita brasileira: misoginia, uso de memes e da estética “zuera”, espelhamento invertido da realidade e revisionismo histórico.

Masculinismo

A misoginia é uma das marcas registradas do bolsonarismo e também pode ser considerada uma porta de entrada aos movimentos de extrema-direita. Essa é a visão de Bruna Camilo, doutora em Ciências Sociais e autora da tese “Masculinismo: misoginia e redes de ódio no contexto da radicalização política no Brasil”.

Para ela, não foi à toa que as questões de gênero ganharam tanta centralidade nos últimos anos: afinal, ao controlar conceitos de gênero, também controlam-se relações de poder. “O movimento masculinista é extremamente patriarcal e misógino, no qual as mulheres são vistas como aproveitadoras e perigosas”, observa Bruna. “E o bolsonarismo engloba esse movimento, promovendo discursos de submissão e exclusão feminina.”

O crescimento da cultura digital, impulsionada pela evolução tecnológica, transformou a internet em um espaço de disputa política. E foi no ambiente digital, aproveitando-se do anonimato e da impunidade, que se estabeleceu a manosfera, uma rede de comunidades ultra machistas que combatem o empoderamento das mulheres e defendem ideias antifeministas e sexistas. É nesse bojo que ganham força movimentos de masculinismo tóxicos como os celibatários involuntários (incel) e os red pill.

A filósofa e youtuber Contrapoints explica mais sobre os incels e os red pills no vídeo acima

“São grupos que defendem menos empoderamento e mais ‘empauduramento’. Aliás, todos eles seguem fielmente Olavo de Carvalho”, acrescenta Bruna, classificando o falecido como um significativo “orientador da misoginia”. Como exemplos práticos de violência cotidiana utilizada por esses homens, ela cita o uso de termos como “merdalheres” e “conservadias” e, com asco, descreve casos em que misóginos usaram aplicativos de relacionamento para se encontrar com mulheres que se descreviam como progressistas e, no momento do sexo, gritavam “Bolsonaro!” assim que ejaculavam.

“Zuero” e politicamente incorreto

O senso de humor da extrema-direita brasileira, conhecido principalmente por meio do intenso uso de memes, normalizou discurso de ódio contra mulheres, nordestinos e membros da comunidade LGBTQIAP+. De acordo com Luiza Foltran, pesquisadora do Monitor do Debate Político no Meio Digital da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP, a estética “zuera” também pode ser considerada uma das portas de entrada do bolsonarismo.

O ecossistema virtual da direita radical, que engloba hackers e gamers, em sua vasta maioria homens e jovens, aposta na cultura da trollagem para – usando uma frase conhecida do bolsonarismo – “combater tudo o que está aí”.

“Muitos jovens entraram no movimento por meio da ‘zuera’, e ficam restritos à ela. Outros, porém, se politizaram nesse processo, virando ativistas digitais”, aponta Foltran, citando como exemplo os assessores do gabinete do ódio, grupo de servidores públicos que produziam desinformação de maneira sistêmica e oficial durante o governo Bolsonaro.

A pesquisadora cita também o salto de popularidade do conceito de “politicamente incorreto”, que usa a ambiguidade para defender que o establishment é enviesado por ideias de esquerda. “Eles não se enxergam como machistas, racistas e homofóbicos, mas sim contrários aos movimentos feministas, negros e gays. Podemos olhar para a ‘zuera’ bolsonarista como algo amplo. A ironia e o sarcasmo são características muito presentes na cultura brasileira, e nesse caso elas foram politizadas pela extrema-direita.”

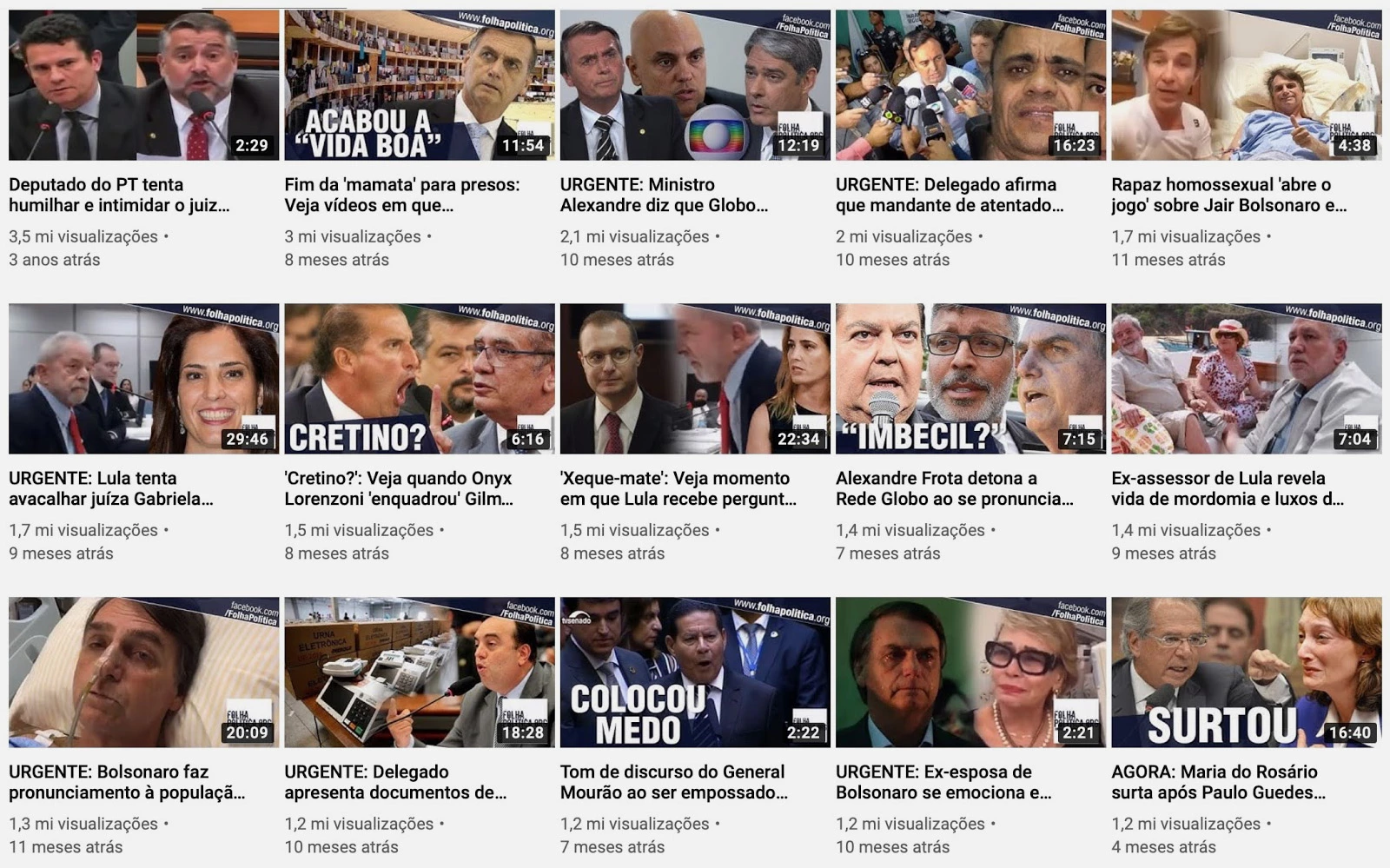

Domínio no Youtube

Em agosto de 2022, a integrante do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Internet e Política da PUC-Rio, Letícia Capone, realizou um levantamento que evidencia o domínio dos canais de extrema-direita no YouTube brasileiro. A pesquisa mostrou que, durante uma semana, os 256 canais atrelados à ideias de extrema-direita somaram 88 milhões de visualizações e tiveram 14,7 milhões de interações, ao passo que os 104 canais do espectro à esquerda tiveram 20 milhões de visualizações e 3 milhões de interações. (Imagem: The Intercept Brasil)

Espelhamento invertido

Uma característica notável do movimento de extrema-direita no Brasil é o uso de um conceito que especialistas definem como “espelhamento invertido”. Trata-se da apropriação da linguagem e de elementos comumente relacionados ao ideário esquerdista, como as táticas de bloqueio de estradas e acampamentos, que se antigamente eram ligados à luta por reformas agrária e urbana, hoje têm aspectos golpistas e antidemocráticos.

“É o hackeamento da luta”, afirma Pedro Arantes, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo. “Surge assim uma nova cultura reacionária, uma identidade e orgulho de ser direita.”

Para Letícia Cesarino, professora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina e assessora especial no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, essa bifurcação identitária cria uma lógica de guerra suicida. “Seguindo esse pensamento [muito bem exemplificado nesse meme], o inimigo é igual a mim – só que o meu oposto. Essa é a forma mais extrema de diferença, pois só pode ter um de nós ocupando aquele espaço.”

Uso do revisionismo histórico para transformar a ditadura em defesa da democracia foi adotada por grupos conservadores l Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

Brasil Paralelo e o revisionismo

Para além de guiar a misoginia bolsonarista, Olavo de Carvalho também está por trás da “guinada militante” da produtora Brasil Paralelo, segundo a pesquisadora do Laboratório de História Política e Social (LAHPS) da Universidade Federal de Juiz de Fora, Mayara Balestro, que produziu um mestrado sobre a empresa.

Fundada em 2016, a Brasil Paralelo produz materiais audiovisuais cujo foco central é a história do Brasil. Com um discurso extremamente meritocrático, na análise da pesquisadora, a empresa baseia suas produções em dois pilares: o revisionismo histórico e o ultraliberalismo. Foi no canal do Brasil Paralelo no YouTube, por exemplo, que o ex-chanceler Ernesto Araújo defendeu que fascismo e nazismo “são fenômenos de esquerda”.

Assim como outros grupos, a organização se radicalizou ainda mais com a vitória de Bolsonaro em 2018. “Foi o Olavo que deu a ideia da Brasil Paralelo ser uma empresa militante, pois apenas vender cursos não seria suficiente para resgatar os bons valores do Brasil”, observa Mayara.

Conhecida como “Netflix da direita” por oferecer planos de assinatura mensal, a organização deve sobreviver à queda de popularidade do ex-presidente, segundo a pesquisadora. “É um projeto de longo prazo, que ocupa não apenas as redes sociais, mas também o território, por meio de uma parceria com o G10 Favelas, por exemplo, e que tem como público-alvo educadores de todo o país”, analisa. Segundo informações da própria empresa, a Brasil Paralelo possui hoje mais de 500 mil assinantes.

Gramática antissemita

Com relação à perspectiva revisionista, Michel Gherman cita ainda as referências de Bolsonaro a David Irving, um dos mais famosos negacionistas do Holocausto. Em sua visão, o governo Bolsonaro e os grupos da direita radical adotam uma gramática antissemita, que prega a destruição de grupos minoritários.

“A extrema-direita tem um projeto de passado e quer recuperar a ideia que os direitos originais são deles, da branquitude”, crê. “Hoje temos o desafio de letrar as pessoas para uma perspectiva antifascista, pois na última década setores importantes da sociedade brasileira foram letrados para uma perspectiva pós-fascista”, finaliza Gherman.

De onde surgiu – e como se move – a nova onda de extrema-direita no Brasil e no mundo

Proteção espiritual é segurança integral na defesa de povos e seus territórios

Muito conectada ao respeito e consequente conservação dos territórios, proteção espiritual e psicossocial de povos indígenas e tradicionais ainda é um desafio.

Por Elvis Marques, em parceria com a Revista Casa Comum*

Foto: Mídia NINJA

“Um grande ensinamento que os povos indígenas nos têm transmitido, desde tempos imemoriais, é o de saber conviver, nos espaços que habitamos, com diferentes seres e, ao mesmo tempo, saber respeitar a terra, sem reduzi-la à condição de mero recurso. Para alguns povos indígenas, a terra é mãe, pois tem a capacidade de fazer germinar a vida e acolher todos os seus frutos.”

Tati, como prefere ser chamada, é ativista cultural e ambiental, militante do movimento negro feminista, quilombola, educadora popular, formada em História e especialista em Estudos Culturais e Políticas Públicas. O longo currículo, no entanto, não foi necessário para lhe ensinar algo básico: o significado de território e de bem viver.

A mesma frase, reimaginada e com outras palavras, repete-se ainda hoje. Isis Tatiane da Silva, de 42 anos, nasceu e foi criada em um território de vasta beleza, como ela mesmo classifica: o quilombo do Curiau, situado no estado do Amapá. “Entendo território como um conjunto de especificidades que compõem um quilombola. É o conglomerado onde existe um movimento étnico-racial, cultural, religioso e ambiental”, explica.

Em consonância com a visão da ativista, Porantim traz uma fala famosa do Cacique Seattle ao receber uma oferta pelo território de sua etnia:

“Toda esta terra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias de areia, cada véu de neblina nas florestas escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e na crença do meu povo. Esta água brilhante que corre nos rios e regatos não é apenas água, mas sim o sangue de nossos ancestrais. Se te vendermos a terra, terás de te lembrar que ela é sagrada e terás de ensinar aos teus filhos que é sagrada.”

Diante de tamanha importância aos povos tradicionais, indígenas, quilombolas e tantos outros, como é possível pensar e colocar em prática a segurança dos territórios dessas populações e de seus ancestrais e encantados? Como é possível pensar a segurança espiritual desses povos, conectada, em sua grande maioria, com o respeito e, consequentemente, conservação do espaço que ocupam?

Proteção do sagrado

Tati conta que devido a toda a luta travada pelo povo negro e seus movimentos no Brasil por longos séculos, é imprescendível não pensar na proteção da coletividade em seus diferentes aspectos, como o espiritual. “Nós trabalhamos com os territórios, e não dá para dissociar o que é pertinente dentro desse local durante as formações de proteção, como o aspecto espiritual.”

Constituída em 2011, a Escola de Ativismo é um coletivo independente cuja a missão é fortalecer grupos ativistas por meio de processos de aprendizagem em estratégias e técnicas de ações não-violentas e criativas, como campanhas, comunicação, mobilização e segurança e proteção integral, voltadas para a defesa da democracia e dos direitos humanos.

No caso específico da segurança integral, Marcia Maria Nóbrega, antropóloga da Escola de Ativismo, explica que essa temática de atuação do coletivo abarca várias dimensões, como a digital, de informação, física, patrimonial e organizacional. Nesse campo, a Escola atua com toda a diversidade de povos e comunidades tradicionais, assim como com as organizações e movimentos populares que os apoiam.

“Na trajetória da Escola, atuamos muito com oficinas, em espaços de escuta das demandas das comunidades e das organizações, e, nesse processo, entendemos que os aspectos psicossociais e espirituais são fundamentais para como esses povos se organizam. Por entender essa importância, é algo que temos incorporado em nossas oficinas de segurança integral”, contextualiza Marcia.

Marcia explica que tem ouvido muito nas oficinas que nunca alguém ou algo está seguro se não há uma proteção espiritual. “Por isso temos tentado entender como podemos trazer essa sabedoria dos povos tradicionais para os processos formativos e para os planos de ação e segurança elaborados junto às organizações e comunidades.”

Processo de escuta

Com uma metodologia de ensino baseada em Paulo Freire, patrono da educação brasileira, Marcia destaca que as oficinas de proteção integral buscam ouvir, primeiramente, como e onde as pessoas se sentem seguras, seja em casa, com a família ou junto à sua comunidade.

“E teve uma fala, certa vez, de um indígena que disse se sentir seguro quando tem ‘domínio’, que, em suas palavras, é ter conhecimento de que todo lugar tem ‘dono ou mestre’, domínio sobre determinado lugar. Ou seja, geralmente o mestre do lugar é uma entidade espiritual que tem alguma atuação sobre determinado espaço, como um rio. Então a frase dele é: ‘eu me sinto seguro quando entendo o domínio daquele espaço, quando conheço e respeito à ancestralidade daquele local.’”

“Durante uma oficina em um país da América Latina muito ameaçado para defensores, ouvi a seguinte frase de uma liderança: ‘nada começa se a gente não se protege espiritualmente, e quem abre os trabalhos são os tambores, a nossa principal arma de resistência”, diz Márcia Maria. Segundo a antropóloga, a necessidade de olhar para a proteção em toda a sua integralidade, incluindo o aspecto espiritual, sempre tem aparecido para a Escola de Ativismo.

Atualmente, o desafio é destinar mais atenção justamente para o campo espiritual e psicossocial. “Não tem como alguém se sentir seguro se não está em paz com o seu corpo, seu território e com os seus espíritos. E aí começamos a rever a nossa metodologia de como atuamos com esses grupos, de modo que possamos incorporar essas duas dimensões que andam juntas”, avalia Marcia.

Saiba mais

Materiais do Cimi e da Escola de Ativismo aprofundam o assunto:

> Encarte Porantim: Territórios e espaços de viver [link];

> A Internet Também É Nosso Território (2023)[link];

> Folder: Segurança se faz com os nossos e as nossas (2023) [link] ;

> LabCuidados: Ansiedade (2022) [link];

> Guia para o desenvolvimento de uma avaliação de risco e medidas de segurança (2023) [link].

*Matéria publicada em 29/08 pela Revista Casa Comum em parceria com a Escola de Ativismo.