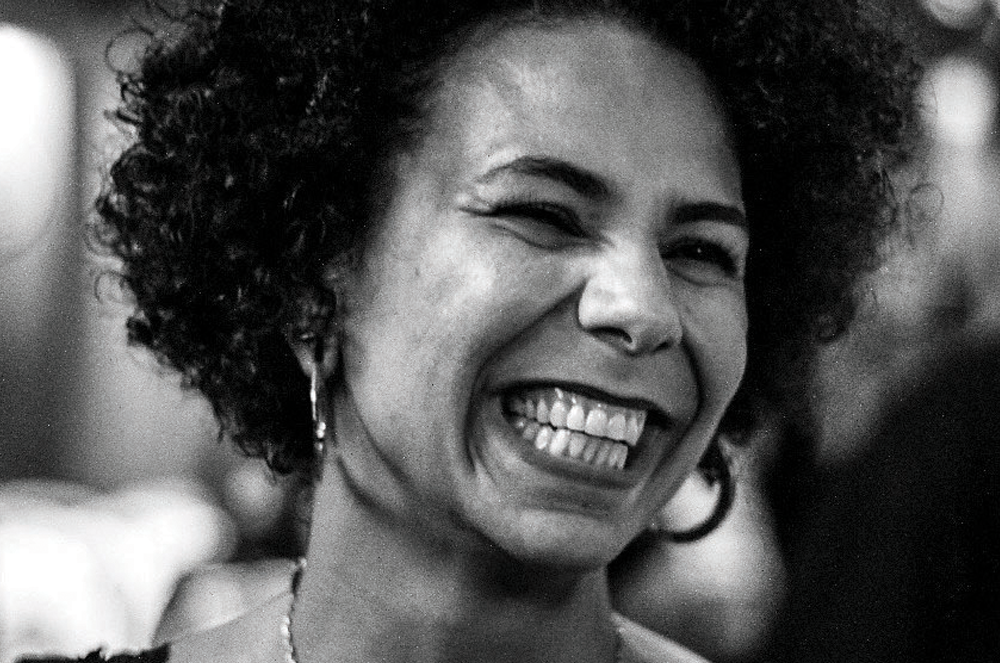

Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

As mudanças climáticas impactam a população LGBTQIA+. De que maneira podemos nos proteger?

Populações vulnerabilizadas serão as mais afetadas pelas mudanças climáticas, cada uma com sua particularidade. Gabriela Borges reflete nesse texto sobre como isso afetará as pessoas LGBTQIA+ e o que aliades e a própria comunidade podem fazer.

Por Gabriela Borges*

Durante a minha infância, eu não sabia direito o que era ser uma pessoa trans. Não entendia se as motivações vinham da disforia de gênero que sentia ou se era a desconformidade com o padrão binário enrijecido. Com o passar dos anos, compreendi a libertação do sistema que prende o sujeito em existências que nos foram propostas por um sistema colonizador. Porém, sentia que pensar nessa identidade era quase um privilégio, já que as ameaças ambientais batiam na porta, desde o esgoto a céu aberto na rua de casa até o perigo de desabamento morando em áreas de risco.

Mal sabia eu que, de lá pra cá, estaria lutando diariamente pela minha vida enquanto pessoa trans no ativismo ambiental. Um lugar que por vezes desaparece em uma silenciosa solidão repleta de perguntas: Quantas pessoas trans você já viu em lugares de tomada de decisão? Quem foi a última travesti televisionada falando sobre os efeitos climáticos que nos atingem? Enquanto isso, quantas pessoas cisgênero você conhece ocupando espaços de liderança? Finalmente, o último questionamento que rasga o peito é de que forma podemos levantar uma bandeira colorida quando a cor que mais se destaca para pessoas como eu é sempre o vermelho?

Jarda Araújo, travesti negra anticolonial, ativista, que trabalha na Secretaria Executiva de Juventude do Recife, aponta a necessidade de olhar para a exposição de pessoas trans em desastres ambientais. Segundo a comunicadora, “sem sombra de dúvidas os mais vulnerabilizados são os mais impactados. É impossível pensar a população LGBTQIA+ no Brasil desassociada dessa triste realidade, sobretudo quando analisamos o recorte de pessoas trans.”

Mesmo com todos os noticiários que escancaram os efeitos das mudanças climáticas presentes cotidianamente, ainda existe um imaginário social de que o Brasil não é um país atingido por grandes grandes desastres ambientais devido a ausência momentânea de desastres naturais como furacões, terremotos, vulcões e tsunamis, gerando um distanciamento da população do entendimento da magnitude dos problemas ambientais. Porém, a crise climática tem apresentado cada vez mais sintomas, com uma frequência ainda maior do que o comum.

Nenhum país, ainda que permaneça em negação, conseguirá escapar das mudanças climáticas. Lidar com elas requer estratégias de prevenção, o que traz a necessidade de pensar no cuidado voltado para grupos que já são vulnerabilizados, como lugares seguros para a população trans.

Para Jarda, não há possibilidade de pensarmos na eficácia de qualquer iniciativa voltada para a população T, sem pensarmos na prevenção. “É investimento em educação, viabilização dos meios de vida e subsídio, entendimento da própria estrutura e de como as agências atuam dentro de nosso território, para só a partir disso, criarmos um enfrentamento eficaz”, diz a ativista.

Por mais que o mundo esteja falando sobre as políticas de mitigação das mudanças climáticas, no Brasil esse ainda é um tema pouco desenvolvido, inclusive por conta do negacionismo climático por parte do governo, que desarticulou órgãos e secretarias de formulação de políticas sobre o tema. Tudo isso pode gerar ainda mais insegurança e dificultar as possibilidades de prevenção por falta de investimento. Nessa realidade, quando os desastres, naturais ou não, se aproximarem, os mais atingidos serão também as populações trans, principalmente aquelas não-brancas, com alguma deficiência e pobres.

Artista, travesti e profissional do sexo, Kundaline dança na praça da Sé l Foto: Pedro Stropasolas

De que forma especificamente essa população é atingida?

De acordo com um estudo recente do Chapin Hall na Universidade de Chicago, os jovens LGBTQIA+ são 120% mais propensos a viver sem-teto do que os jovens não-LGBTQIA+. Ainda segundo outra pesquisa de 2015, feita pelo Williams Institute, 40% dos jovens sem-teto nos Estados Unidos são LGBTQIA+. A situação coloca esses indivíduos na linha de frente das mudanças climáticas, sendo os primeiros impactados pelo calor ou frio extremos, chuvas, seca, poluição e outros riscos.

Na realidade brasileira, pesquisas regionais têm apontado para o crescimento da população LGBTQIA+ nas ruas. Todavia, há uma ausência estatística realizada por órgãos oficiais para o levantamento e monitoramento de dados sobre essa população. Isso limita a elaboração de qual é o perfil econômico, geográfico, social e o nível de escolaridade dessas pessoas. Com essa demanda, na última semana a Justiça finalmente acolheu o pedido do Ministério Público Federal ordenando que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inclua campos sobre orientação sexual e identidade de gênero no Censo 2022.

Outro ponto importante para a discussão acerca da violência de gênero e sexualidade dentro da pauta climática é o descuido já presenciado em outros países com a população LGBTQIA+ em desastres. Segundo uma análise de Dale Dominey-Howes et al. em Gender, Place, and Culture, a população queer geralmente não recebe um aviso adequado antes, durante e depois de grandes chuvas. A informação correta sobre formas de cuidado e recuperação é crucial para a sobrevivência dessa população em períodos de crise climática.

Além disso, a marginalização de pessoas queer ao redor do mundo também afeta lugares que deveriam trazer segurança, como abrigos climáticos. Assim como a temperatura, eventos extremos como furacões, ciclones, tsunamis e outros mostram ainda mais as vulnerabilidades de grupos LGBTQIA+. Por exemplo, durante o furacão Katrina em 2005, pessoas trans foram discriminadas em abrigos de emergência, sendo algumas delas até rejeitadas. Outro caso também aconteceu no terremoto haitiano de 2010, em que pessoas e famílias LGBTQIA+ sofreram violência de gênero. O que você acredita que poderia acontecer com pessoas LGBTQIA+ dentro de abrigos climáticos em um país que ateia fogo em uma mulher trans a plena praça pública?

As agressões diretas ou indiretas não terminam aí, já que em alguns países após esses desastres, as populações LGBTQIA+ podem passar por perseguição. Um caso que representa a situação aconteceu após esse mesmo furacão Katrina, em que a pessoas queer, ainda fragilizadas pela tragédia, se depararem com relatos feitos por grupos religiosos que culparam a comunidade LGBTQIA+ por atrair a ira de Deus com seus “pecados”.

Ainda com todos os indícios que justificam a urgência de construir políticas públicas de cuidado para a comunidade queer no Brasil, não possuímos nenhuma medida de adaptação ou de mitigação das mudanças climáticas voltadas para populações LGBTQIA+. O motivo principal ainda é o preconceito, pois segundo um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, há um medo em contribuir para a ‘naturalização’ da identidade gay, mostrando o grande estigma social voltado para a população queer.

Como a luta climática pode ser construída junto à pauta LGBTQIA+?

Durante as chuvas que causaram a morte de 129 pessoas até o momento região metropolitana do Recife, não tivemos nenhum investimento no cuidado específico para as necessidades da população queer, o que faz com que estratégias tenham que ser construídas pelos próprios atingidos, como coloca Araújo. “[Ações governamentais] voltadas para a população LGBTQIA+ especificamente, desconheço. Já organizações não governamentais, temos a AMOTRANS e a NATRAPE, ambas atuando com a população T em vulnerabilidade, desde o início do período pandêmico”.

Diante disso, é possível visualizar a força que a essa comunidade possui para a união em momentos de emergência. Isso somado a nossa forma de olhar para o outro de maneira cuidadosa, com respeito e empatia sobre a diversidade que compõe a história de cada um, pode ser uma ferramenta essencial para construir pontes, ao invés de muros e mudar o curso da crise climática que assola o nosso planeta.

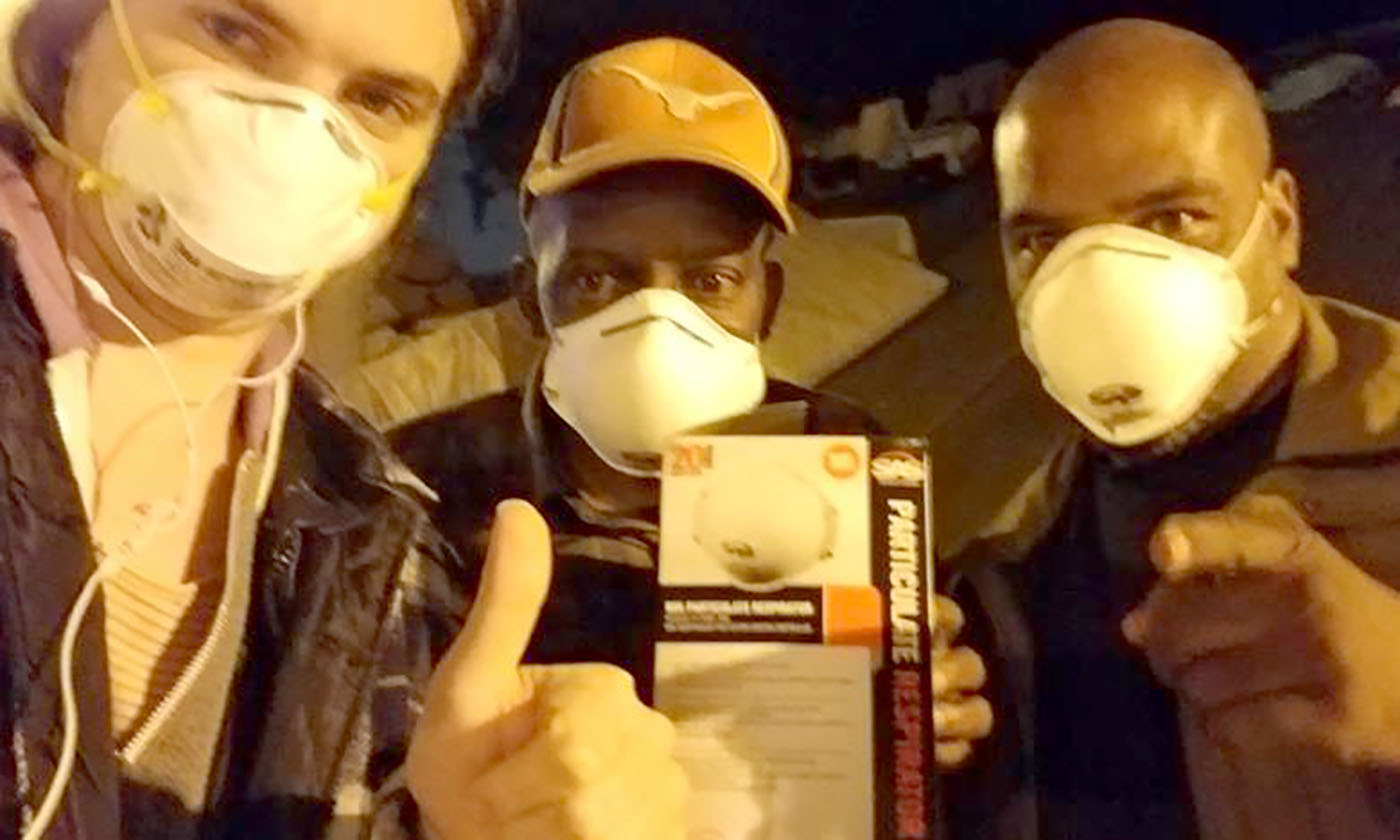

Mask Oakland é um grupo de base trans e deficientes que distribuiu mais de 100000 máscaras N95 em todo o norte da Califórnia nos últimos dois anos. l Foto: Quinn J. Redwoods.

As iniciativas nesse sentido já começaram a se espalhar pelo mundo, em que se destaca a intersecção da pauta LGBTQIA+ junto à luta de Pessoas Com Deficiência (PCDs). Para exemplificar, trazemos as organizações compostas por PCDs queers que estiveram presentes durante incêndios e inundações de 2017, na área da baía de São Francisco, compartilhando máscaras e filtros de ar uns com os outros. Esses movimentos também se espalham pelo mundo. Em Porto Rico, as comunidades se uniram para compartilhar geradores para refrigerar insulina durante momentos de crise climática.

Outras formas de ação possível é a do grupo trans Latinx- que, com base em experiências passadas de incêndios causados por eventos de calor extremo, levaram oficinas de cuidado para pessoas queer e trans de cor. A atividade aconteceu na Cúpula de Solidariedade e Soluções de 2018, realizada ao lado da Cúpula Global de Ação Climática organizada pelo governo. Essa ação serviu como um convite para ativistas climáticos da comunidade LGBTQIA ao redor do mundo se conectarem com o objetivo de partilhar experiências.

Todas as formas de atuação desses grupos são pouco disseminadas, mas representam um pouco da potência que nós temos. Quando os corpos de pessoas queer passam por transição, o mundo precisa transicionar com a gente.Ee isso serve, especialmente, para a luta climática e socioambiental nesse momento. Nós estamos aqui e precisamos ganhar mais espaço!

Qual é o seu papel nessa história?

Não existe uma fórmula mágica para reparar uma violência que foi – e ainda é – reproduzida durante gerações. Assim como essa ferida foi aberta e mexida por anos, também serão décadas até que possamos cuidar dela.

O primeiro passo começa na representatividade! O nosso desejo é que a referência de pessoas queer não seja a pobreza, o sofrimento e a morte, feito as que denunciamos em todo o corpo deste texto.

Por isso, volto para a infância que abriu este texto, pois cresci em um mundo sem representações sobre as delícias que também podem compor a identidade diversa da nossa comunidade para um lembrete pessoal, sensível e indispensável: a falta dessa população dentro de espaços de tomada de decisões climáticas como a COP, Cúpulas e eventos propostos para as discussões ambientais reforçam esse sistema violento e apagam a nossa existência dentro do ativismo.

Cresci acreditando que teria que lutar sozinhe por mim mesme e hoje escrevo palavras neste artigo para essa adolescente que poderia ter sido poupade dessa solidão, mas também para que as gerações posteriores à mim possam se lembrar da nossa existência. No final das contas, acredito que só com a interseccionalidade entre lutas teremos uma chance de salvar o planeta!

*Gabriela Borges é não binárie, branca, graduanda em Psicologia, ativista e pesquisadore. Atua nas mídias sociais da Uma Gota no Oceano e como comunicadora no GT de Gênero da ONG Engajamundo.

de.sa.pa.re.cer, verbo intransitivo

Luh Ferreira, da Escola de Ativismo, reflete sobre esse verbo tão ecoado dentro do meio ativista, à sombra da ausência de Dom Phillips e Bruno Pereira

de.sa.pa.re.cer

“verbo intransitivo, deixar de ser visível, sumir”

Sentimento que se repete no meio ativista, entre professores, entre trabalhadores, escuto cada dia mais gente dizendo – quero sumir daqui.

Talvez por termos vivido situações tão difíceis nos últimos anos? Talvez porque as coisas vão mal no país? Violência, crise econômica, fakenews, polarização, morte, mortes, pandemia que não passa… excessos, insônia, ansiedade…

Tudo isso fazendo parte da nossa vida.

E viver ainda é o que nos resta.

Mas e quando você não quer sumir?

E quando você quer permanecer, lutar. Quando você quer comunicar, dizer ao mundo que algo precisa ser feito por um território e isso se torna um impulso para viver.

Aqui ao contrário de sumir, de desaparecer, se quer afirmar, permanecer. Lutar.

Bruno Araújo, indigenista e Dom Phillips, jornalista. Parceiros de expedição pelo Vale do Javari, segundo maior território indígena do país, mais de 8 milhões de hectares DE.MAR.CA.DOS; maior concentração de povos isolados – isolados minha gente, é por opção! Indígenas que preferem não fazer contato com essa coisa que chamamos de civilização -; acesso extremamente restrito, pelo rio Javari ou Jutaí e pelo ar; território riquíssimo de isolados, marubos, korubos, kanamaris, matis, e tantos mais, fronteira com o Peru e Colômbia. É palco de diferentes conflitos, tráfico, desmatamento, pesca e caça ilegal, invasões de terras indígenas. Conflito armado.

Então onde estão Bruno e Phillips? É o que nos perguntamos desde domingo, quando soubemos que eles não haviam retornado de mais uma expedição para que Phillips pudesse concluir seu livro sobre ideias para salvar e proteger a Amazônia.

Governo Federal? Ministério da Justiça? Funai?

Este lugar está ou deveria estar sob a vossa proteção!

Não podem simplesmente de.sa.pa.re.cer.

Vocês são sim responsáveis por tudo o que acontece em uma região de fronteira e nos territórios indígenas.

A pergunta segue no dia de hoje:

Onde estão Bruno e Phillips?

Onde está o Governo Federal?

É guerra! Não leitoras-es, não aquela constitutiva dos povos indígenas, a guerra que forma um guerreiro, que luta pelo seu povo, pela sua cultura, por seu território, para ser indígena e assim seguir.

A Amazônia vive uma guerra armada, desigual, suja. É pelas costas, é com aliciamento, na base da ameaça, é imagem e semelhança do sujeito, que governa pelo medo, pela confusão, do banditismo.

Sabemos nesta batalha quem precisa desaparecer. Não sabemos?

Ilustração de @crisvector

Território é cultura e fé: como a intolerância religiosa anti-indígena é instrumentalizada em disputas de terra

Movimentos cristãos progressistas: quando a fé é impulso na luta por justiça social

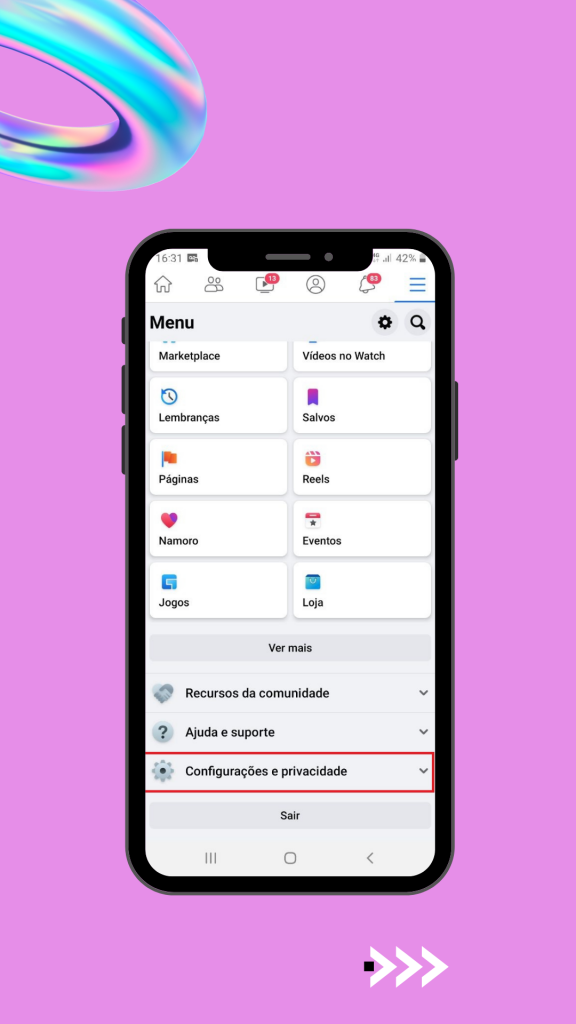

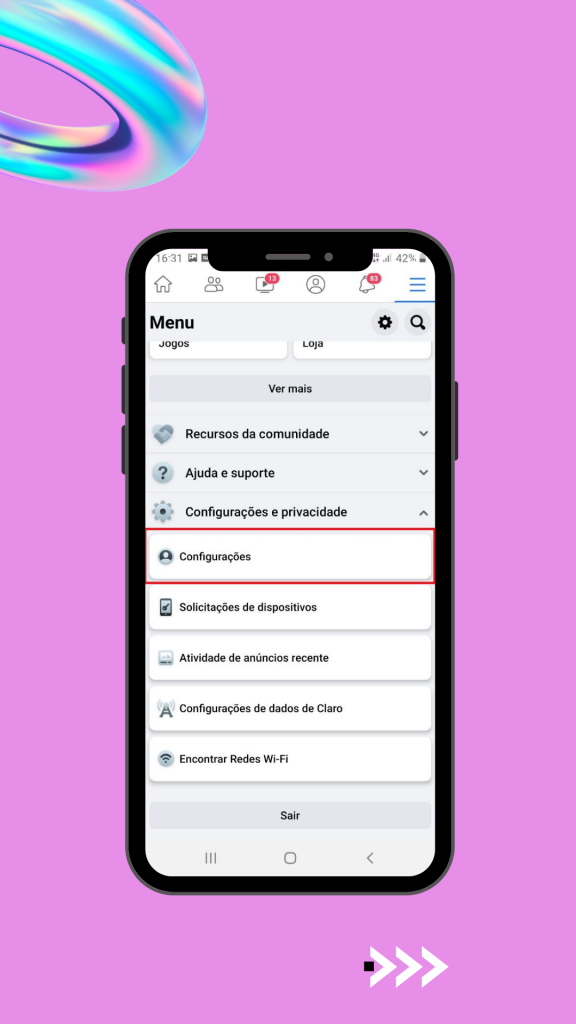

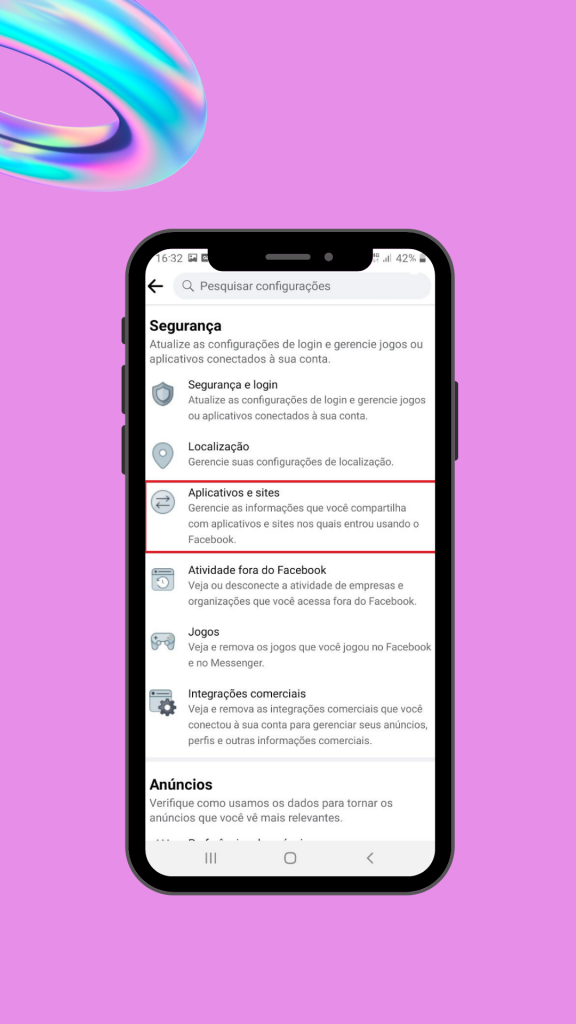

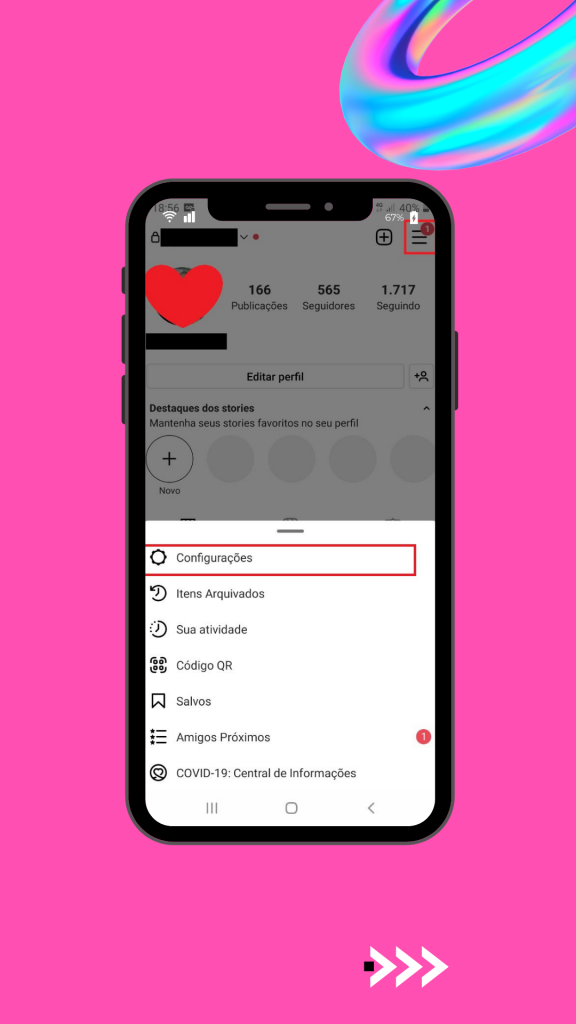

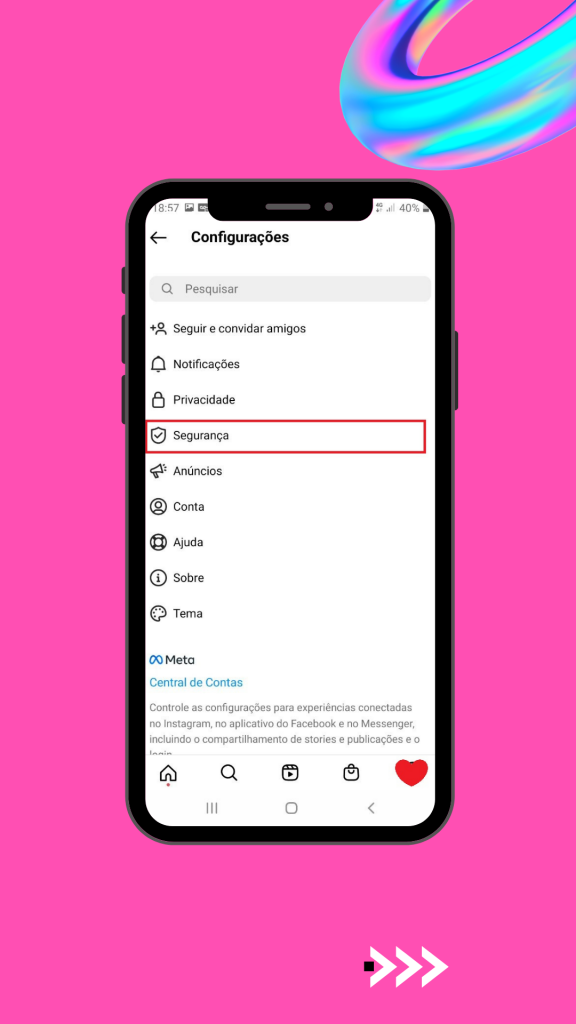

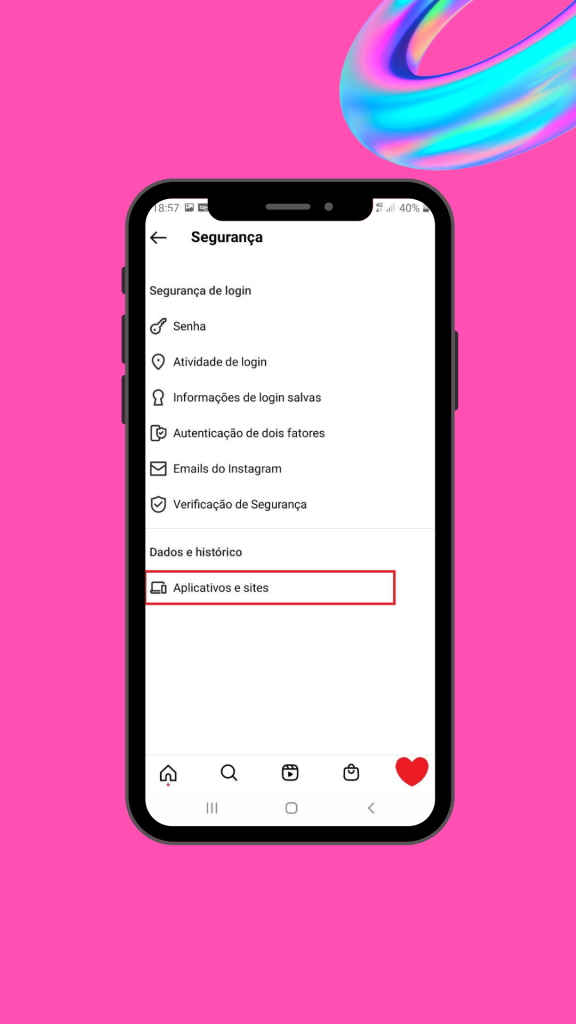

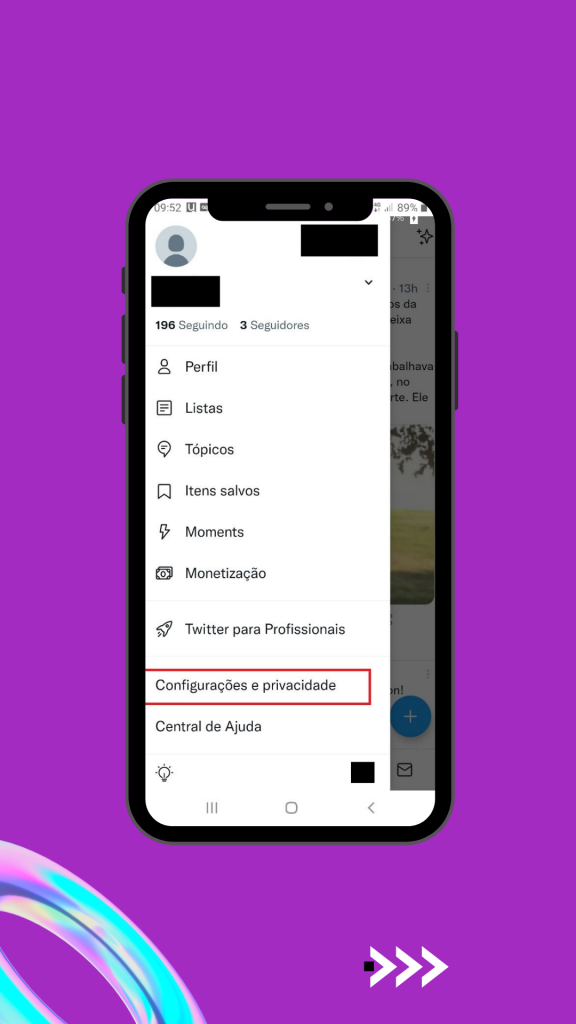

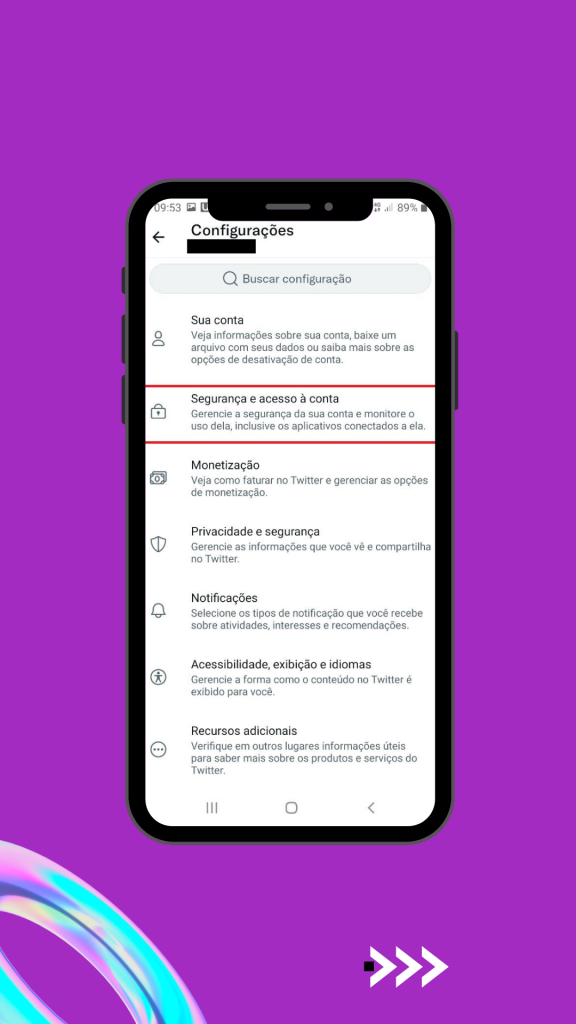

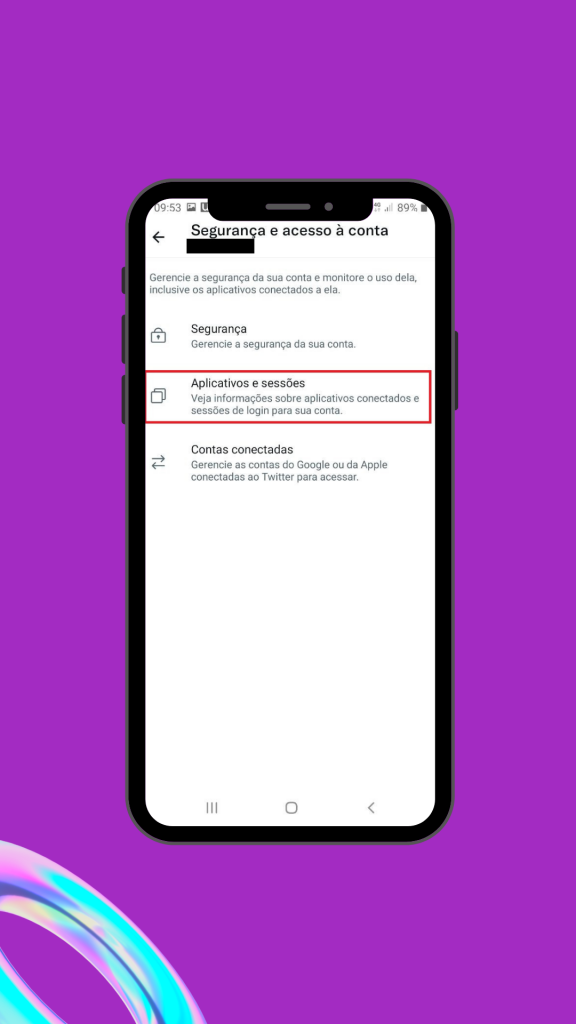

Meu perfil nas redes foi invadido. E agora?

Torcidas antifascistas organizam lado popular do futebol para combater opressões e a extrema-direita

A saúde mental é coletiva: como o movimento antimanicomial ajudou a criar uma rede de cuidado público

Com a forte mobilização do movimento antimanicomial foi possível obter ganhos como a criação das CAPS e das RAPS; o movimento busca agora a ampliação e a manutenção de políticas públicas

Por Alicia Lobato*

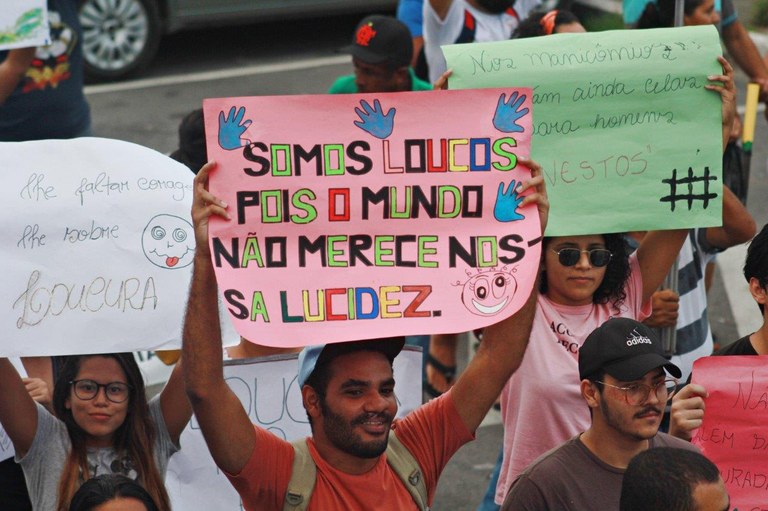

No dia 18 de abril, movimentos sociais tomam as ruas para visibilizar a questão da saúde mental e demandar atendimento humanizado e de qualidade l Foto: Governo da Paraíba

“Por uma sociedade sem manicômios”: foi essa frase que o movimento antimanicomial escolheu em 1987 para levar adiante suas reivindicações pelo fim do uso do eletrochoque e de práticas de torturas em instituições de saúde mental, então conhecidas como hospícios ou manicômios. E foi sob essa frase que o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental deu início a uma greve que durou oito meses e ajudou a avançar no questionamento das instituições de internação de pessoas em sofrimento psíquico e advogando por seus direitos.

Dessa mobilização surgiu a “Articulação Nacional da Luta Antimanicomial”, que tinha como o objetivo pôr fim às instituições manicomiais e lutar pela criação de políticas públicas de saúde para pessoas que precisavam de apoio psicológico.

Após 14 anos de luta, o movimento conseguiu uma vitória significativa: em 2001 foi sancionada a lei nº 10.216/2.001, conhecida como “Lei da Reforma Psiquiátrica”, que trata da proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e assegura um melhor tratamento de saúde, segundo suas necessidades, além de pôr como direito, respeito e proteção contra qualquer forma de abuso.

Os Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), mantidos pelo SUS e criados em 1992, foram atualizados pela lei e ampliaram um entendimento da saúde mental que foi encarada a partir daquele momento de maneira intersetorial e multidisciplinar, buscando entender a integralidade do sujeito em sofrimento psíquico.

“Tivemos um cenário de ganhos no sentido de não só trazer a pauta antimanicomial para a sociedade, algo que parecia tão naturalizada a pessoa ter algum tipo de transtorno e ir para o manicômio”, afirma Vanessa Furtado, militante da luta antimanicomial e doutoranda em Psicologia na Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN). “Com a lei de 2001, foi-se criando a possibilidade de demonstrar outras formas de cuidados que não o encarceramento e a hospitalização.”

A pressão dos movimentos sociais, também ajudou na criação das redes de atenção psicossocial (RAPS), em 2011, dentro do sistema público de saúde, que contribuíram para a qualidade de vida e o fim do isolamento de pessoas neurodiversas.

“As pessoas hoje conhecem e sabem o que são os CAPS, não só pessoas que estão com casos de transtornos graves, mas outros quadros acabam sendo atendidos”, aponta Furtado, ressaltando a capilarização da rede de atenção à saúde mental.

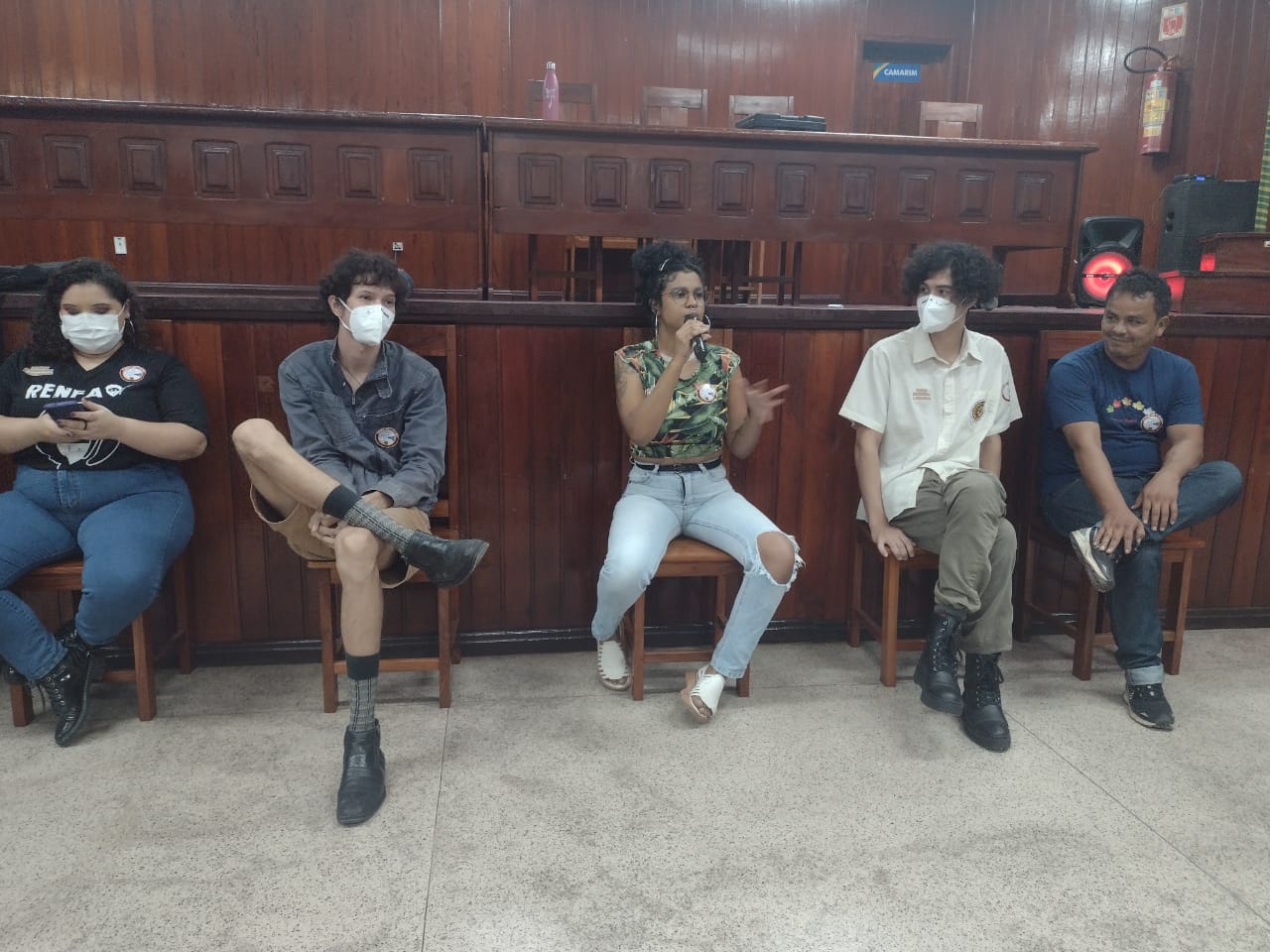

Ativistas da luta antimanicomial participam de atividade em Macapá (AP) l Foto: Divulgação

Desigualdade regional e resistência ao conservadorismo

Com a ascensão do conservadorismo no país e o regime de austeridade do governo Bolsonaro, os equipamentos de atendimento à população sofreram duros ataques. Para manter os serviços funcionando, os movimentos têm se mobilizado em todos os estados contra o retrocesso e também pela ampliação do atendimento.

Tânia Leal, atuante no movimento antimanicomial do Amapá, conta que o estado é o que menos possui CAPS no país, com cinco unidades. Apenas a capital, no entanto, tem uma população grande o suficiente para demandar cinco unidades.

Para Leal, a luta tem sido árdua, “visto a força do conservadorismo cristão no estado – desde a sociedade até em espaços de tomada de decisão. Além disso, Macapá é a única capital brasileira que não tem uma Unidade de Acolhimento e um CAPS 24h – o que o CAPS Gentileza deveria ser, mas não é”.

Em Macapá, ainda neste mês de maio, está sendo realizada a campanha “Trancar não é Tratar”, em defesa do cuidado em liberdade, focando principalmente na defesa do SUS, que torna possível a existência de espaços como o CAPS. O lançamento da iniciativa aconteceu no dia 10 de Maio, e a programação terá oficinas de lambe, cine debate e rodas de conversa.

A militante analisa que apesar dos avanços que o movimento antimanicomial tem conquistado, no governo atual o debate sobre saúde mental e saúde pública ficou cada vez mais escanteado e, com a pandemia, o próprio movimento teve dificuldade em saber como agir contra a reforma proposta pelo governo federal.

O governo Bolsonaro também aumentou o financiamento para as comunidades terapêuticas de cunho religioso, um movimento que ganha força desde 2016, com Michel Temer. Para a pesquisadora Vanessa, esse redirecionamento exemplifica o desmantelamento das políticas públicas de atenção psicossocial.

Em 2020, a Agência Pública noticiou que apenas no primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro foram investidos em comunidades terapêuticas de orientação cristã quase 70% dos recursos enviados pelo Ministério da Cidadania a essas entidades, cerca de R$ 41 milhões foram para comunidades terapêuticas evangélicas e R$ 44 milhões para católicas.

“Os hospitais psiquiátricos, as casas terapêuticas estão recebendo recursos do governo em detrimento dos CAPS isso é um problema, tem muito município que não tem condições sozinho de manter o CAPS e a ajuda do governo federal vinha diretamente para essa política. Precisamos garantir que as unidades sejam centralizadoras da atenção do usuário, essa política precisa voltar”, afirma Vanessa.

Por conta desse novo cenário, o movimento tem buscado se inserir em outros espaços para seguir atento aos passos do governo federal. A campanha realizada pelo movimento da luta antimanicomial no Amapá, por exemplo, tem feito críticas abertas às comunidades terapêuticas. De acordo com o material da campanha divulgado pelo movimento, já foi registrada pelo Ministério Público a existência de tortura, trabalho escravo e intolerância religiosa nesses espaços.

Tânia afirma que eles têm lutado por inspeções constantes nas comunidades terapêuticas e em clínicas de reabilitação no Amapá, e acrescenta, “temos denunciado incansavelmente esses espaços, mesmo com episódios de censura e retaliação”.

Em todo o país, manifestantes que defendem os direitos das pessoas em sofrimento psiquíco tomam as ruas no dia 18 de maio l Foto: Luta Antimanicomial RJ via Brasil de Fato

Daqui em diante

Hoje, falar sobre saúde mental é assunto costumeiro na vida das pessoas e nas redes sociais. Mas, a história do movimento antimanicomial mostra que, acima de tudo, essa questão é coletiva e social. E, sendo assim, questões como classe social, gênero e raça não podem ser deixadas de lado ao pensar o cuidado, a luta e a formulação de políticas públicas.

A pesquisadora Vanessa Furtado lembra que grande parte da população residente e hospitalizada nos hospitais psiquiatricos no Brasil são declarados como negros ou pardos, e complementa, “isso ainda é reflexo desse processo de racismo instituido no Brasil é que vai gerar formas de expressão de sofrimento diferente”.

Para Tânia Leal, o cenário de desigualdade também é percebido no Amapá, onde houve um aumento visível de pessoas em situação de rua, sendo “grande parte delas usuárias dos CAPS”. Além disso, ela continua “é grande o número de pessoas em sofrimento psíquico internadas nas alas psiquiátricas dos hospitais da cidade. Apesar do contexto nocivo, o movimento da luta antimanicomial continua resistindo dia após dia”, conclui.

*Alicia Lobato é jornalista e faz parte da equipe da Escola de Ativismo.

O surgimento, a resistência e as fabulações quilombolas no livro “Narrativas do Interior”

Livro foi escrito em conjunto com a comunidade e conta a história do território, sua cultura e seus habitantes

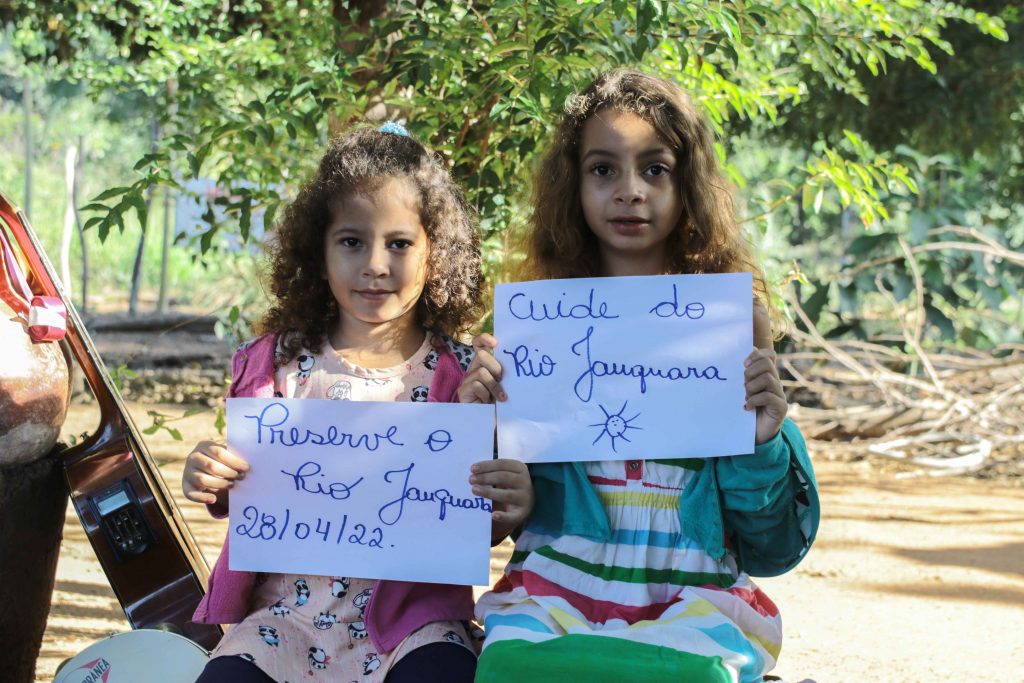

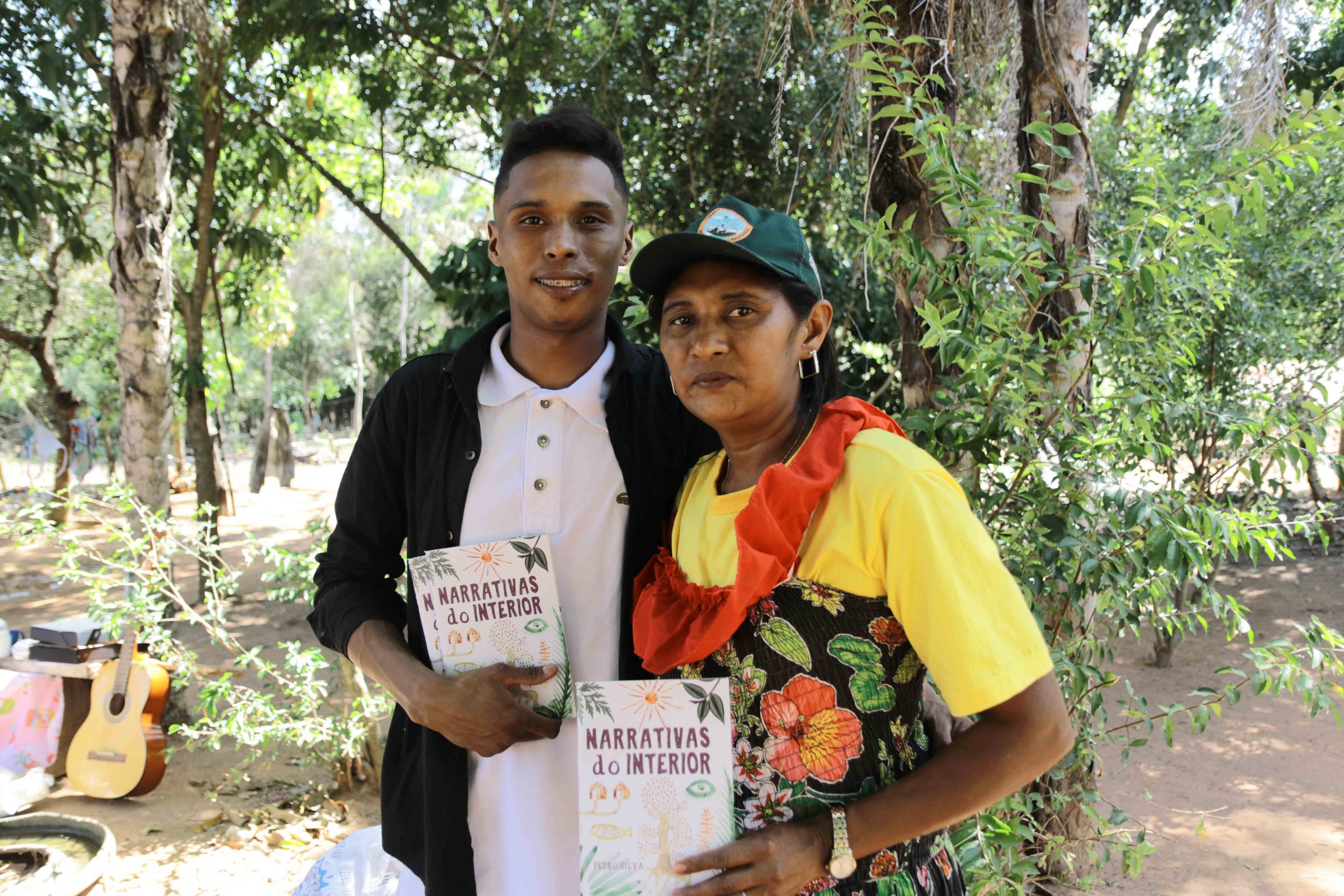

Pedro Silva e sua mãe, Lindalva, durante as celebrações do Dia do Rio Jauquara

Pedro costumava anotar e transcrever as cantigas que seu avô, seu Francisco, cururueio, cantador e tocador de viola de cocho, entoava. Mais do que seu avô, seu Francisco é memória viva da cultura do Vão Grande, uma região quilombola que reúne cinco comunidades, localizada entre duas morrarias perto de Barra do Bugre, no estado do Mato Grosso. Foram dessas anotações, num caderninho, que surgiram os primeiros rascunhos do que seria o livro “Narrativas do Interior”, lançado no dia 28 de abril.

“Pessoas especiais deixam histórias especiais”, disse emocionado Pedro Silva, ao lado de sua mãe, Lindalva, que citou como sua grande inspiração. O lançamento aconteceu pisando no chão do território durante a celebração do Dia do Rio Jauquara, que corta e alimenta a comunidade.

“O livro conta o que vocês do Vão Grande já sabem. Vamos contando as coisas bonitas mas também as dificuldades que a gente passa”, disse o autor em referência às ameaças do agronegócio e da construção de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) que ameaça o rio. “É uma história de respeito e de cuidado com a nossa cultura”.

Editado e publicado sem fins lucrativos pela Escola de Ativismo e a Sociedade Fé e Vida, o livro fala do território, de suas pessoas e cultura, do mutirão ou muchirum, da construção das casas, lendas, mitos, contos e causas, sabedorias e ervas medicinais. Também grava em páginas a hospitalidade das pessoas, a religiosidade e a vida do rio.

Sem mais delongas, quem quiser ler o “Narrativas do Interior” pode baixá-lo aqui.

O dia do rio

“Rio Jauquara, Rio Jauquara,

Eis aqui minha homenagem pra essas águas que não para

Rio Jauquara, Rio Jauquara,

Com suas águas cor de anil, eis aqui minha homenagem, 28 de abril”

– Dito Baiano

Como se marca um aniversário de rio que existe desde sempre? A comunidade de Vão Grande ensina que se celebra a partir da luta e do compromisso dos moradores com suas águas, de modo que, a data de fundação do Comitê Popular do Rio Jauquara, que integra o Comitê Popular do Rio Paraguai, é o aniversário do rio, em 28 de abril.

O primeiro aniversário foi em 2019, enquanto a comunidade se organizava para lutar contra a ameaça de uma PCH — uma das 135 que podem surgir no estado e colapsar o Pantanal, a principal área alagada do planeta, e atingir mais de 120 milhões de pessoas em quatro países.

Ali do sítio do Seu Antônio, que recebeu as comemorações depois de dois anos de pausa por conta da pandemia, contou-se como aquela “festa de aniversário” foi importante para a luta.

Ao articular os quilombolas e trazer para perto a comunidade, foi possível organizar um abaixo assinado contra a construção da PCH. E também mostrar, com fotos e vídeos, aos promotores e juízes quanta vida vive ali. Quanta cultura. Quanto peixe. E, claro, quanta gente.

Entre rezas antigas em palavras que o próprio Pedro Silva diz que ainda está desvendando, tocadas de viola-de-cocho, instrumento símbolo do Mato Grosso, apresentações de Cururu e Siriri, e fartas porções de vaca atolada, lambari e jaú frito, o senso de união de cinco comunidades ia se fortalecendo, em bancos de tora e tábua embaixo da sombra de uma árvore.

E, também, depois na beira do rio. Foi lá que cada comunidade do Vão Grande trouxe um pouquinho da sua água, assim como o Comitê do Rio Paraguai, e as misturaram com as águas que cruzam a frente do sítio Santo Antônio, mostrando que a luta irá continuar fluindo nas margens do Jauquara e seus quilombos, querendo os empresários e governos ou não.

Ah, e claro: toda festa tem que ter bolo.

Entenda o caso

Ao receber menos atenção que suas irmãs maiores, as chamadas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) representam um projeto que, por sua escala, pode ser ainda mais danoso à natureza. Somente no Mato Grosso, estão previstas 135 barragens desse tipo, que podem levar ao colapso do Pantanal, maior área alagada do planeta.

Essas barragens representam um choque incalculável em uma bacia hidrográfica pertencente a 4 países – Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina –, atingindo diretamente mais de 120 milhões de pessoas.

Os quilombos que dependem diretamente do Jauquara estão nos municípios de Barra dos Bugres e Porto Estrela. São gerações de uma cultura estruturada a partir da relação direta com a natureza, tendo no rio uma centralidade. Atualmente, o projeto para a hidrelétrica tem o nome de PCH Araras.

A empresa responsável pelo empreendimento é a Prospecto Participações e Negócios, e o projeto básico já foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Os rios do Pantanal são conhecidos por seu período de cheia e de baixa. Esse equilíbrio delicado pode ser completamente alterado com o controle humano sobre o volume de água. Como forma de garantir que haverá sempre reserva de água para a geração de energia, os controladores das barragens determinam essa vazão.

Para a natureza e as plantações que dependem desses ciclos para manter sua vida, isso significa o fim de colheitas e de vegetações nativas. No caso dos peixes, a situação é ainda mais grave, pois sem conseguir subir ou descer o rio para se reproduzir, diversas espécies entrarão em extinção nesses rios, levando a uma sequências de mortes em cadeia. Se até mesmo grandes cidades são impactadas por essa interferência, a situação é ainda mais grave em comunidades tradicionais que dependem dos rios para seu sustento e modo de vida, como os quilombolas do Vão Grande.

Como o fim da fome passa pela luta por terra e território?

Por Bárbara Poerner*

Concentração de terras, domínio do agronegócio e avanço do garimpo ilegal impedem a consolidação da soberania alimentar, mas populações indígenas e campesinas resistem e propõem alternativas

Ação do MST relembra e pede justiça por Massacre de Eldorado dos Carajás no Rio de Janeiro em 2021 l Foto: Reprodução/MST

Vinte e um sem-terra assassinados, 69 feridos. Esse foi um dos saldos do Massacre de Eldorado de Carajás, que marcou para sempre o 17 de abril de 1996. Na ocasião, tropas da Polícia Militar do Pará forçaram violentamente a dispersão dos mais de 1500 manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que marchavam até Belém para cobrar a desapropriação de fazendas e o assentamento de famílias. A data foi carimbada como o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária e é um convite para rememorar os movimentos sociais campesinos e indígenas que atuam contra a espoliação de seus territórios, pela soberania alimentar e proteção dos bens comuns da natureza.

Ayala Ferreira, da direção nacional do MST, compartilha que abril é um mês de intensas movimentações na organização, em “defesa do teto, da terra e do pão”. Ela explica que o movimento surgiu no bojo da emersão das lutas de massa no Brasil, durante e após a ditadura militar, culminando com a promulgação da Constituição Federal de 1988. O momento de ebulição popular também forjou outros movimentos além dos campesinos, como é o caso do Movimento dos Atingidos Por Barragens (MAB), que hoje se consolida como uma entidade que busca construir uma matriz energética popular.

Em 1981, o acampamento Encruzilhada Natalino se tornou uma referência para a fundação do MST, que em 1984 realizou o seu 1° Encontro Nacional, na cidade de Cascavel, Paraná. Já o MAB, por conta das grandes obras de infraestrutura da ditadura, como usinas hidrelétricas, articulava ações desde 1970 a partir das reivindicações de atingidos por barragens. Seu primeiro encontro oficial foi em 1987, em Chapecó, Santa Catarina.

Essa luta, porém, começou bem antes da década de 1970. Isso porque “lamentavelmente somos um país que se instituiu legitimando a grande propriedade de terras”, analisa Ayala, ao citar a histórica Lei de Terras.

Sancionada em 1850 por Dom Pedro II, a medida dividiu ainda mais o Brasil em latifúndios ao estabelecer que só poderia adquirir terra quem a comprasse ou recebesse do Estado. O resultado foi um agravamento da concentração fundiária, que se desenrola até os dias atuais: 45% das terras no Brasil estão nas mãos de 1% das propriedades rurais, segundo dados da Oxfam.

A militante, contudo, destaca que mobilizações pela reforma agrária e democratização do acesso à terra sempre foram puxadas pela articulação popular de indígenas, quilombolas, campesinos e outros trabalhadores que vivem além da lógica do capital. “Tudo aquilo que nós tivemos de avanço e conquista, não veio sem termos instituído um mecanismo de pressão e reivindicação em torno da reforma agrária, reconhecimento de terras tradicionais e proteção de bens da natureza”, afirma.

Ayala acrescenta que nesse processo, foi possível contar com figuras mais abertas à negociação. “Na gestão do Partido dos Trabalhadores (PT), foi um período fecundo para o processo de implementação de políticas públicas nos nossos territórios. Mas da perspectiva da massiva distribuição de terras para trabalhadores e trabalhadoras rurais, a política foi tímida. Houve um tensionamento permanente entre os interesses do capital e agronegócio versus os interesses dos trabalhadores do campo em suas vertentes”, diz ela, ao fazer uma distinção entre os períodos históricos em que há maior diálogo, e períodos totalmente fechados, como agora com a gestão de Jair Bolsonaro.

“É o sucesso do agronegócio, e não o fracasso, que produz a fome”

s3° Congresso Nacional do MST, em Brasília. 1995 l Foto: Arquivo e Memória do MST.

Diversos projetos de lei que têm caráter anti-ambiental tramitam no Congresso Nacional com o apoio do presidente. Eles discorrem sobre a permissão da exploração em terras indígenas, como no PL 191/2020. Ou ainda são antigas sugestões que foram retomadas, como o PL 6299/2002, que sugere a flexibilização do uso de agrotóxicos. São manobras legislativas que beneficiam os setores da mineração e do agronegócio.

“O agronegócio é responsável pela manutenção da concentração da terra e pelos limites no processo de diversificação da produção agrícola”, continua a militante. “A prioridade do agro é produzir commodities, não alimentos. De modo que o agro também é responsável pela fome no Brasil – e ainda causa diversos problemas ambientais”.

A análise converge com a do pesquisador José Ribeiro Junior. “O sucesso do agronegócio convive bem com a fome, que é um problema político”, diz o geógrafo, que é um dos autores do Atlas das Situações Alimentares no Brasil. “Precisamos reconhecer os antagonismos que caracterizam nossa sociedade: não é o fracasso, e sim o sucesso do sistema agroexportador, que produz a fome”, completa.

Ele cita o professor, nutrólogo e ativista Josué de Castro, autor da obra Geografia da Fome, que discorre sobre a relação da mazela com o sistema de agroexportação. “O autor identificou que o fato da existência de grandes latifúndios e a monocultura impedia uma produção de alimentos de subsistência para os próprios trabalhadores. Ele chamou essa área de fome endêmica. Para ele, a fome era um fenômeno polimorfo”, explica Ribeiro Jr..

“Castro começou a falar da necessidade da reforma agrária. Porém, isso não viria de um estado comandado por essas oligarquias. Por isso a importância dos movimentos sociais: eles não enxergam o faminto como um beneficiário de políticas públicas, e sim como um sujeito político”, completa.

Durante o desenvolvimento do agronegócio, no Brasil e no mundo, uma das justificativas mais usadas é a da modernização do campo e consequente aumento da produtividade, que poderia cessar ou mitigar a fome. O pesquisador vê com ceticismo essa racionalização: “Há, de fato, maior produtividade, com o uso de maquinário, mas isso não significa a diminuição da fome”.

Segundo o geógrafo, isso acontece porque o agronegócio não é o único a produzi-la, mas sim um dos elementos inerentes ao capitalismo, sistema que poupa trabalho e, nesse caso, expulsa os trabalhadores do campo e de suas terras. “Quem absorve esses trabalhadores? Não há absorção, então uma categoria que produz subemprego vai produzir a fome”, explica. Ribeiro Jr. cita um sintoma relacionado: entregadores de aplicativos de delivery, que ao mesmo tempo em que entregam comida, relatam fome e fazem refeições incompletas.

Apesar da intensa produtividade, grande parte dos itens produzidos pelo agronegócio não vão parar, necessariamente, na mesa dos cidadãos. “Uma parte do que o agro produz não é pra virar alimento, e eles não estão tão preocupados em quem vai comer; se é um brasileiro ou se vai alimentar gado na China, tanto faz”, diz José Ribeiro Jr.. É por isso que, mesmo com grandes safras de soja e milho, por exemplo, milhões de brasileiros passam fome neste momento. Conforme a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN), mais de 19 milhões de pessoas convivem com a mazela e outras 112 milhões – metade da população – sofrem com insegurança alimentar.

Camponeses e povos tradicionais: aliados na luta contra a fome

O agronegócio, no entanto, não é o único produtor da fome e do problema de acesso às terras. A mineração e o garimpo também são. Ao citar a pesquisadora indiana Amrita Rangasami, que analisou crises na Índia e no Pacifico, o geógrafo explica que “em uma crise de fome, é importante olhar para quem sofre mas também para quem se beneficia dela”. Isso acontece, continua ele, por conta da extrema vulnerabilidade a qual os famintos são submetidos. O peso das mazelas sociais se distribui de forma diferente. De acordo com ele, são as mulheres e pessoas não-brancas quem mais sofrem com “os processos de expropriação, perda de terras”.

Um exemplo nacional são as situações de estupro e abuso sexual em terras indígenas. O mais recente foi revelado, nesta semana, no relatório Yanomami sob ataque: garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami e propostas para combatê-lo. No documento, constam relatos de mulheres e meninas que foram exploradas sexualmente, por garimpeiros ilegais, em troca de alimentos:

“Os [garimpeiros] dizem: ‘Essa moça aqui. Essa tua filha que está aqui, é muito bonita!’. Então, os Yanomami respondem: ‘É minha filha!’. Quando falam assim, os garimpeiros apalpam as moças. Somente depois de apalpar é que dão um pouco de comida. ‘Se eu pegar tua filha, não vou mesmo deixar vocês passarem necessidade!’, assim os [garimpeiros] falam muito para os Yanomami”.

Ainda, com o avanço da dinâmica garimpeira, várias famílias não conseguem manter seu cultivo de subsistência e ficam dependentes de trocas desiguais com os garimpeiros. “Alguns trabalham como carregadores em troca de pagamento em dinheiro ou ouro para depois comprar nas cantinas dos acampamentos, onde um quilo de arroz ou um frango congelado custam uma grama de ouro ou 400 reais”, revela o relatório.

A prática do garimpo é apoiada pelo atual governo, que empurra pela aprovação de projetos de lei que permitem a exploração de terras indígenas e são discutidos como emergenciais no Congresso. Dessa forma, a luta de povos originários em proteção de seus territórios alia-se à luta dos campesinos. Essa intersecção, para Ayala, é latente.

“Precisamos nos articular para fazer pautas em comum, seja na lutas por territórios, defesa das florestas, rios e águas. Essa mobilização dialoga com a experiência de defesa que os povos indígenas têm. E são pautas muito comuns”. A militante conta que durante o Acampamento Terra Livre (ATL), mobilização que reuniu mais de oito mil indígenas em Brasília na última semana, foi o MST quem assumiu a preparação e fornecimento dos alimentos para os participantes.

Caminhos possíveis

Encontro Nacional das Mulheres Atingidas em Defesa da Vida. Brasília, junho de 2019 l Foto: Marcelo Aguilar/Reprodução MAB

Observando o histórico de luta dos movimentos sociais, é possível projetar e construir caminhos para efetivar a reforma agrária e a soberania alimentar. Isso significa, também, estar em constante disputa, onde até os conceitos e terminologias devem ser observados. José diz que “existe um tabu em torno da fome. As pessoas não falam “fome”. Essa ideia de segurança alimentar vem de quem tem dinheiro, é um jeito específico de olhar pro fenômeno, na melhor das hipóteses, de quem administra ou faz a gestão da miséria”, analisa.

A soberania alimentar, pauta colocada pelos movimentos sociais populares, afirma que o povo deve ter autonomia para decidir como, quando e de que forma vai produzir e consumir os alimentos. “Não é só ser orgânico, mas quais as relações sociais por trás da produção. Há toda uma construção de soberania popular”, continua o geógrafo. Uma possível alternativa, para José, encontra-se no sistema agroecológico, que invés de excluir os trabalhadores da produção, os trás para perto. Contudo, ele não deixa de destacar que as soluções não são instantâneas ou individuais, mas sim iniciadas em um processo de luta coletiva e popular.

Para Ayala, um dos objetivos é derrotar o neoliberalismo e o conservadorismo que regem o país atualmente, e com isso concentrar as forças na democratização do acesso às terras. “A gente só vai avançar na conquista de território e na reforma agrária se formos capazes de mudar a relação das forças que se negociam”, afirma Ayala, que vê as pautas do MST como paralelas a todo contexto brasileiro, do campo às cidades.

“Há uma poesia que fala que a liberdade da terra e a reforma agrária são assuntos de todos que se alimentam dos frutos do trabalho e da terra. A poesia é nosso manifesto pra dizer que se nós quisermos ter alimentos saudáveis, de custo justo, superar as desigualdades sociais no Brasil, construir um país soberano, nós precisamos assumir a bandeira da democratização, do acesso a terra e da reforma agrária, assim como precisamos assumir a bandeira da democracia, educação, saúde e cultura”, finaliza Ayala.

*Bárbara Poerner é jornalista e repórter. Cofundadora do pré-vestibular popular Cursinho do Zinga.