Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

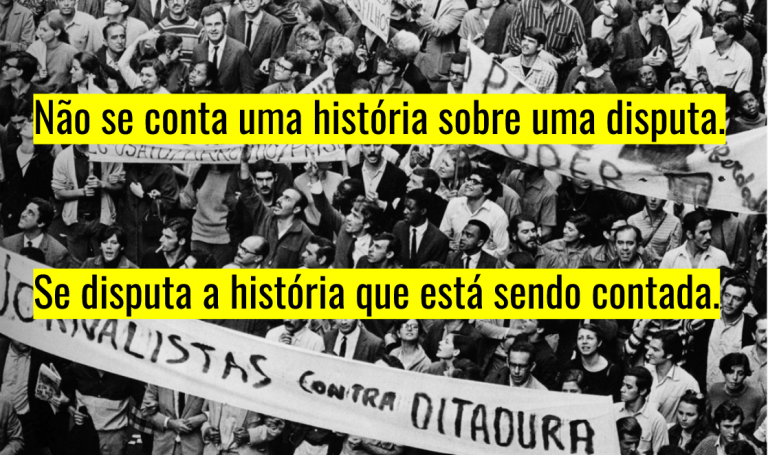

Sair ou disputar? Oito ativistas discutem estratégias e analisam o avanço da extrema-direita nas redes sociais

Sair ou disputar? Oito ativistas discutem estratégias e analisam o avanço da extrema-direita nas redes sociais

As redes sociais têm se tornado um espaço cada vez mais hostil aos direitos humanos, à democracia e à saúde mental. O que ativistas e comunicadores populares podemo fazer? Sair ou ficar? Trouxemos oito vezes diversas para debater esse tema.

Nirvana Lima, Sérgio Amadeu, Adriano Liziero, Ana Mielke, Raimundo Quilombola, Pedro Telles, Vitória Rodrigues e Joelson Maworno opinam sobre essa encruzilhada digital.

Foto: Reprodução

O ano de 2025 começou com o anúncio de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e criador da Meta, que também administra o Instagram e Whatsapp, do fim da checagem de fatos e se alinhando com as políticas digitais de “livre expressão” da extrema-direita. O antigo Twitter, atual X, cujo atual dono é Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo e parte do governo de Trump, se tornou um espaço de propaganda e fermentação de ideias retrógradas. Cada vez mais, as redes sociais são espaços onde pessoas, grupos e comunidades podem ser atacados com base em uma “liberdade de expressão absoluta”.

Há tempos em que esses espaços são criticados pela mineração de dados privados, por algoritmos viciantes, pela falta de moderação de conteúdo e por abrirem espaço para discursos de ódio. Seus efeitos também são sentidos em diversos adoecimentos psíquicos amplificados por essas dinâmicas. Críticos apontam para seu caráter massificador, alienante e voltado ao consumismo desenfreado.

Fomos ouvir especialistas e ativistas da área da tecnologia para entender como essas movimentações podem afetar a sociedade dentro e fora do ambiente digital e quais riscos elas representam para a democracia. Enquanto alguns defendem que ocupar esses espaços é essencial para enfrentar a desinformação, o neofacismo, os discursos de ódio e ataques à democracia, outros alertam para o risco de legitimar e fortalecer essas redes. O dilema evidencia os desafios da comunicação no momento em que a luta por visibilidade deixa pessoas em territórios que funcionam como verdadeiros ecossistemas de manipulação e radicalização.

Sair das Big Techs como forma de protesto já é uma realidade. Ativistas em Londres fazem uma campanha contra a rede X. A mensagem “Delete sua conta do X“ foi espalhada pela cidade acompanhada da imagem de Elon Musk fazendo um gesto nazista. As mensagens criticam a postura do bilionário pela falta de moderação e permissão para discursos de ódio.

Há também quem prefira deixar as plataformas e migrar para ambientes digitais mais seguros e descentralizados, que priorizam a segurança psicológica e a privacidade dos usuários, a exemplo do Mastodon, Pixelfed e Friendica, são algumas das mais usadas.

“Delete sua conta: se um bar deixa nazistas entrarem, é um bar nazista”, diz o cartaz.

A Escola de Ativismo ouviu oito vozes de diferentes territórios e experiências no ativismo digital. Elas falam sobre os desafios de se comunicar em plataformas controladas por bilionários, os riscos para quem defende direitos humanos e os caminhos possíveis para manter a luta viva.

Perguntamos se faz sentido continuar nas plataformas de Elon Musk e Mark Zuckerberg ou se é mais estratégico buscar outras redes com as mesmas funcionalidades e layouts semelhantes. Também indagamos se há métodos e estratégias de proteção online e as formas de fazer com que essa navegação seja mais saudável e segura para ativistas que usam as redes sociais em mobilizações e pressões por mudanças sociais. Veja as respostas.

Sérgio Amadeu da Silveira – Doutor em ciência política, professor da UFABC, criador e apresentador do podcast Tecnopolítica

O único sentido de continuar atuando nas plataformas das Big Techs está em combater o discurso da extrema direita e não permitir que ele se amplie sem contraposição. Como essas plataformas concentram atualmente a maioria das verbas publicitárias do país, elas conseguem atrair as pessoas que buscam entretenimento e relacionamentos cotidianos. A ampla maioria das pessoas só se interessam pela política em poucos momentos. Não podemos deixá-las apenas ouvir ou receber o discurso das forças reacionárias. Segundo a pesquisa sobre o uso da internet no Brasil em 2024, realizada pelo Comitê Gestor da Internet, 81% das pessoas com mais de 10 anos utilizam redes sociais online no país. Sem dúvida, não devemos ter ilusão alguma que os donos das redes controladas pelo Grupo Meta, pelo Alphabet e outras redes ligadas ao Vale do Silício atuarão para beneficiar as forças da extrema-direita no Brasil.

Essas redes nunca foram neutras, nunca foram defensoras das liberdades democráticas, muito menos da nossa Constituição. Atuam em diversos países, incluindo o Brasil, em consonância com parlamentares reacionários para impedir a regulamentação democrática de suas operações. Não aceitam a transparência algorítmica, não querem se submeter à vontade das maiorias, não aceitam bloquear conteúdos negacionistas, racistas, misóginos, pois as narrativas exageradas, agressivas, principalmente espetaculares dão maior visualização e permitem que as pessoas fiquem mais tempo nas plataformas. Isso permite que os seus sistemas algorítmicos coletam mais dados de cada usuário e aprimore os perfis de cada pessoa colocando-as em amostras que são vendida para a publicidade e para a venda de serviços. Espetacularização e monetização são os princípios que guiam os algoritmos das redes de relacionamento das Big Techs.

Precisamos desincentivar o uso dessas plataformas. Mas, devemos encontrar alternativas. Temos condições tecnológicas de superar os dispositivos tecnológicos e as arquiteturas autoritárias e restritivas das redes de relacionamento. Para isso, precisamos de construirmos novos arranjos que devem partir da cultura. Nosso problema para montar alternativas às Big Techs não está na falta de conhecimento técnico, mas na falta de um projeto de futuro que enfrente o sistema capitalista perverso e desigual. Precisamos reunir a força cultural da nossa sociedade em projetos tecnoculturais. Podemos apostar na tecnodiversidade. Sem isso, não atrairemos recursos para desbancar o poder descomunal das Big Techs. Temos que lutar pela hegemonia cultural e por um mundo em que os jovens tenham futuro. A extrema direita oferece como futuro, o fundamentalismo religioso e a volta a um passado de violência de controle absoluto dos corpos pelos coronéis do patriarcado, a submissão das meninas e mulheres, a colonização do espaço para devastar ambientalmente novos mundos. É a reprodução do velho colonialismo racista e violento em tempo do playboy Elon Musk. Assim, nossa estratégia deve ser dupla. Utilizar pragmaticamente as redes sociais das Big Techs para conter o avanço do neofascismo e apostar principalmente em novas plataformas federadas, coletivas e que superem o vigilantismo imposto pelo capitalismo de dados.

Não devemos apostar em fazer o mesmo que as Big Techs fazem. Imitando fascistas nos tornamos iguais a eles. A estética das Big Techs apostam em um mundo somente individualista, cínico, concentrador. Temos que aprender com os povos originários, temos que criar novos arranjos, extrair do senso comum a sua criatividade não-conservadora e apostar uma recombinação dialética que teste novas possibilidades de interação e comunicação. Fazer redes sociais que se baseiem em cliques como critério de verdade, em sensacionalismos, em espetacularização não nos tornará diferentes.

O fato de andarmos o tempo todo com celulares nos coloca o tempo todo à disposição das Big Techs. Essas corporações exploram gatilhos emocionais que chamamos de gatilhos de atenção. O objetivo dessas empresas é nos tornar viciados em suas estruturas de relacionamento. Por isso, temos que voltar a nos reunir, a criarmos horas de leitura coletiva, jogos coletivos, saraus de poesia, coding dojo para enfrentarmos problemas tecnológicos em conjunto… enfim, a dimensão digital não pode aprisionar a dimensão presencial.

Nossos corpos são físicos, nossos afetos e nossos abraços são mais importantes do que cliques. Não podemos ficar refém de mediadores de IA e formatadores da nossa cognição. Muitos adolescentes não conseguem mais concentrar a atenção porque são prisioneiros do minuto, do nano conteúdo. Temos que conversar em todos os coletivos sobre o uso das redes e dos mecanismos de dependência e de controle das subjetividades que as Big Techs criaram”.

Ana Mielke – coordenadora-executiva do Intervozes

Para que haja um efeito político considerável, seria preciso um movimento massivo de saída, o que aparentemente não está colocado neste momento. Sair da rede individualmente significa optar por um isolamento, ou seja, deixar de acompanhar o que acontece na vida de amigos ou mesmo no mundo, tendo em vista que estas plataformas possuem centralidade no debate público atualmente. Num contexto de disputa de ideias e opiniões, “estar fora” deste ambiente é deixar de dialogar com um contingente enorme de pessoas, organizações e movimentos, o que não parece estratégico neste momento. A saída, em massa ou coletiva, precisaria também considerar a criação de outras ferramentas para a manutenção deste diálogo público. Essas ferramentas não precisariam (e nem deveriam) estar baseadas no modelo de negócios e no designer que as plataformas privadas desenvolveram. Elas deveriam ser construídas a partir de outros parâmetros de sociabilidade digital, incluindo, a garantia de maior autonomia aos usuários do ponto de vista da gestão de seus próprios dados e maior liberdade em termos de interfaces de interoperatividade e navegabilidade.

Por outro lado, é preciso levar em conta que além dos conteúdos violentos, discriminatórios, desinformativos, etc., a forma como estas redes retém nossa atenção e modulam nossos comportamentos impactam nossas subjetividades e as formas como nos relacionamos. E neste sentido, não descartaria as saídas individuais das plataformas digitais como medida importante para a garantia da saúde mental do usuário.

A busca por plataformas é uma possibilidade, mas não faz muito sentido entrar em plataformas de modelos de negócios e designer semelhantes, que irão reproduzir os mesmos problemas: extração de dados, perfilamento de usuários, modulação de comportamentos. Precisamos pensar em novas possibilidades. Mas como abordado acima, não faz muito sentido a saída individual se ela for resultar em isolamento ou limitar a participação no debate público.

Uso estratégias individuais que passam pela delimitação do meu tempo de tela ou por educar o algoritmo para ele não recomendar de violências que busco combater. Exemplo: na busca por combater o racismo e a violência policial é comum que os algoritmos recomendem muitas violências desse tipo. Então busco não deter meu tempo em posts sobre o tema, nem mesmo clicar para assistir vídeos violentos, evitando assim, que o algoritmo me recomende estes conteúdos. Mas tais estratégias são individuais e limitadas.

Adriano Liziero – geógrafo, editor de conteúdo multiplataforma. Pesquisa inovação digital e tecnologias colaborativas e abertas. Cria conteúdo no @geopanoramas, onde utiliza a geotecnologia na comunicação sobre sustentabilidade e mudanças climáticas.

Aprendi com o grande geógrafo brasileiro Milton Santos, na faculdade de Geografia da USP, a tomar as tecnologias hegemônicas, que servem aos interesses dos poderosos, como contrafinalidade. O movimento que faço nessas redes – e nos satélites que uso para capturar imagens do alto – são contrários ao que desejam os setores hegemônicos. Para isso, é preciso estudar o funcionamento dessas tecnologias, desafiá-las e subvertê-las em favor da solidariedade e do bem viver. Sou do tempo das redes abertas e livres, fui formado em coletivos de código aberto e pensamento hacker. Então, minha resposta não é voltada a simplesmente ESTAR nessas plataformas, mas em jogar o jogo delas para a construção de movimentos horizontais fora delas.

Tenho me voltado à força do lugar em contraponto às redes globais. Na escala local, podemos criar redes, inclusive digitais, mais interessantes às pessoas, pois as conversas são mais significativas e orgânicas; estão relacionadas ao espaço vivido. As pessoas sentem falta dos grupos, dos fóruns, onde o diálogo é horizontal. Redes locais precisam de menos dinheiro, menos servidores. No Geopanoramas, estou criando um projeto voltado a praças urbanas. As praças são o lugar do encontro, da formação de redes locais, além de serem tecnologias para a adaptação aos extremos climáticos. Em um mundo onde a maioria da população vive em cidades, sobretudo em metrópoles, as praças podem atuar como contrafinalidades e serem a inspiração para a emergência de redes digitais locais e horizontais, algo que as bigtechs não fazem porque não é tão lucrativo. Muita gente está em grupos do condomínio, do bairro, da cidade. Penso que o caminho é por aí, não o de criar mais redes verticais.

Criei um indexador para acompanhar apenas os conteúdos que me inspiram. Com isso, reduzi o uso do feed infinito, que adoece as pessoas. Porém, o que tenho feito cada vez mais é buscar esperança nos territórios, fora das telas. Tenho visitado praças, hortas comunitárias, agroflorestas e outras iniciativas de impacto positivo em busca de esperança. Em um ambiente tóxico, num mundo marcado pela perversidade, somos empurrados a olhar para os problemas sem vislumbrar as soluções, as contrafinalidades. Aprendi que a melhor ação para me proteger é estar em comunidade. No Geopanoramas, tenho um grupo que apoia o meu trabalho, inclusive financeiramente, no Apoia-se. São essas pessoas com quem posso contar na hora do aperto. A resposta é a comunidade e o lugar, em oposição ao que é imposto de longe, ao que busca homogeneizar o discurso.

Vitória Rodrigues – técnica em gerência em saúde, ativista pelo direito à cidade, estudante de comunicação social e comunicadora na Escola de Ativismo

Acho que faz sentido estar presente pelo sentido da disputa. Muito se fala que ao invés das redes, deveríamos estar mais nas ruas. Concordo. Acontece que até mesmo as ruas seguem uma lógica de produção de consumo, de priorização de máquinas, de geração de insegurança. Todo espaço na sociedade capitalista é projetado para o controle, então nos cabe reinventar o uso do que existe, inclusive das plataformas de mídias sociais.

Não faz sentido ficar dando, de graça, informações sobre a minha vida para o Musk, o Zuckerberg e o Page. Tudo que eu voluntariamente ofereço e consumo é revertido em uma grana que não chega ao meu bolso. Tenho usado o Mastodon e o Pixelfed regularmente, porque querendo ou não, muita gente tem o hábito de publicar textos e fotos pessoais. E eu prefiro fazer a maior parte disso numa rede social descentralizada, por mais que poucas pessoas que conheço usem.

Eu uso as redes sociais para mobilizar protestos, ativismos, denúncias. Entro nas contas que administro só uma vez ao dia. Sempre que me vejo assistindo mais de cinco reels numa sequência, lembro que não vou lembrar da maioria deles. E aí penso que devo direcionar o meu tempo a mim. Por isso, também, tenho usado as redes do Fediverso e navegadores como o Duckduckgo. Tudo é um rastro… a gente sempre acaba deixando, mas é melhor deixar de menos, né?.

Joelson Marworno – Ativista indígena em comunicação e segurança digital e coordenador de comunicações da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN)

Não faz sentindo continuar usando essas plataformas, porque isso disponibiliza informações e dados analíticos para que sejam usados como estratégia contra pautas contrárias a eles. Uma vez que eles possuem o domínio da informação eles ficam cada vez mais poderosos para manipular os interesses a favor dos grandes capitalistas, e assim a desigualdades sociais só aumentam.

É fundamental que migremos para App de código aberto com funcionalidades e UX Designer idênticos para que assim sejam mais acessíveis ao aprendizado do uso do sistema por sua vez aumentando número de usuários e acessos às nossas causas e ideias sem a manipulação do algoritmo de entrega e coleta de informação uma vez que os códigos são abertos e auditáveis.

Utilizo configurações de privacidade bloqueando os periféricos que coletam informações, porém como trabalho com comunicação fica muito difícil não se atentar as redes sociais e acabo que sendo pescado no algoritmos das redes.

Nirvana Lima – jornalista e Educadora Popular em Cuidados Digitais da Escola de Ativismo

No mundo ideal, todas as pessoas já estariam migrando para redes sociais que priorizam o controle e a privacidade dos usuários. No entanto, não acredito que a solução esteja em uma saída imediata das plataformas mainstream. Há um tom paradoxal na minha fala, porém abandonar esses espaços sem estratégia significa abdicar da possibilidade de disputar narrativas e impactar quem ainda está lá. As redes sociais que compõem o monopólio de Zuckerberg retêm a atenção de bilhões de pessoas, sendo milhões apenas no Brasil. Segundo dados do DataReportal, mais de 134 milhões de brasileiros estão no Instagram, o que equivale a aproximadamente 62% da população do país – e isso considerando apenas uma única plataforma.

É ingênuo pensar que conseguiremos desmantelar a estrutura e seus algoritmos de dentro para fora, mas mensagens adversas ao sistema nesses territórios digitais tencionam discursos e podem criar fissuras em uma arena de sentidos altamente controlada. Trata-se de uma disputa desigual, permeada por regras opacas e dinâmicas de silenciamento em um espaço que ainda permite que vozes dissonantes sejam amplificadas. Permanecer nesse campo minado exige, no entanto, uma postura metodológica: compreender as lógicas que regem essas plataformas, exigir sua regulação, saber explorar brechas e, ao mesmo tempo, construir rotas de saída.

Em uma sociedade neoliberal, o valor do interesse é medido pelo consumo. Quanto mais pessoas aderirem a plataformas colaborativas, comunitárias e de código aberto – que garantam maior controle sobre dados, privacidade e transparência algorítmica –, maior será a pressão sobre o mercado para seguir essa direção.

Raimundo Quilombola – Jovem do Quilombo Rampa, no Maranhão. Comunicador ancestral e cofundador da Rádio e TV Quilombo, formado em Geografia e Mestrando em Estudos Africanos e Afro Brasileiros.

Para mim está cada dia fazendo menos sentido ficar em redes sociais que, ao invés de contribuir com a nossa luta estão mais focadas nesse distanciamento das pautas da gente, principalmente de movimentos sociais e comunidade tradicionais. E se entrelaçando cada dia mais com a abertura desses discurso de ódio. Então é algo que eu já tenho refletido muito. Eu me vejo menos trilhando esse caminho, de estar intensamente dentro dessas plataformas.

Eu acho que chegou o momento que é muito importante, da gente estar pensando e traçando outras metas de nos auto fortalecer com outras redes; Eu acho que é o caminho mais certo até o momento, o que é visível para a gente não continuar se frustrando tanto de não ver os algoritmos recebendo as nossas pautas, que são pautas urgentes e necessárias, porque são pautas que dizem respeito aos direitos de quem mais precisa né? A proteção da vida dessas pessoas… então a gente a todo momento está falando de bem viver, de vida, de pessoas que que precisam a todo momento está pautando nesse espaço, e fica essa angústia de que tudo isso não faz muito sentido mais dentro dessas redes né? Nunca fez, né? Mas agora muito menos. Acho que chegou o momento da gente estar pensando em outras plataformas. Faz muito sentido a gente buscar fugir desses algoritmos que só envenenam a gente.

Temos que começar a trazer esse tema com mais força, sobre o tempo que os nossos ativistas estão passando nas redes sociais. A gente acaba jogando muito da nossa energia nesse espaço, acreditando que ele vai ser um espaço saudável e muitas vezes a gente vê o contrário. Às vezes a gente prepara memórias, histórias, arquivos de áudio de vídeos que a gente quer que chegue em muitos outros lugares, em muitos outros movimentos e que ganhe as telas de uma forma que todo mundo entenda o que está acontecendo, principalmente no contexto de violação de direitos das comunidades, e tudo isso acaba tendo movimento contrário. E essa navegação, ela não tem sido muito saudável. Acho que essa questão de diminuição do tempo de tela e de ter novas estratégias de proteção é importante, porque isso leva a muitas coisas, né? Inclusive problemas psicológicos.

Pedro Telles – diretor do Democracy Hub (D-Hub) e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

A síntese da resposta para mim é, depende da sua estratégia. Se o seu objetivo é disputar a opinião pública em grande escala, essas plataformas, especialmente as da Meta, mais do que as do Elon Musk né, do X, nesse momento ainda são onde a maioria das pessoas está. E apesar de ser um jogo desnivelado nessas plataformas, eu acho que ainda é espaço onde o jogo é jogado e onde existe a possibilidade de fazer uma disputa de opinião em desvantagem, mas que ainda é relevante. Então, se você faz disputa de opinião em grande escala, eu acho que faz sentido você estar especialmente nas da Meta. O X está cada vez mais virando um lugar onde só tem extremista frequentando de verdade e aí cada vez faz menos sentido porque o público que está ali não tem muito mais chance de ser convencido. Agora se a Meta avançar mais numa direção e se tornar igual ao X, vai fazer menos sentido estar ali. Mas existem outras duas dimensões.

Precisamos também fortalecer alternativas como o BlueSky, que tem se mostrado interessante, e considerar que tipo de trabalho faremos nas redes sociais e fora delas. Se o foco é organizar ativistas e voluntários, podemos usar plataformas menos vulneráveis à Big Techs.

Existem alguns esforços também interessantes como aquela campanha que está sendo puxada pelo pessoal ligado à Mozilla Foundation, ligado ao Wikipédia entre outros, de captação de recurso para ajudar a financiar a infraestrutura que está por trás do BlueSky e de outras redes que estão surgindo mais saudáveis e garantir mais uma possibilidade para esse ecossistema de de movimento de organizações e redes que querem construir alternativas.

É necessário focar na regulação econômica das Big Techs, como a Meta, para combater seu poder de monopólio e abuso de poder econômico. Isso inclui forçar a interoperabilidade entre plataformas, como a existente no email, e garantir transparência algorítmica. Você não consegue fazer isso hoje porque essas empresas não deixam, só que isso não é tecnicamente impossível. E a regulação econômica passa por esse tipo de coisa, por forçar a interoperabilidade, por forçar transparência algorítmica e entre outras coisas que precisam ser feitas, que é importante que a gente trabalhe pra fazer acontecer.

São muitos os possíveis tipos de problemas e ameaças que a gente encara nas redes sociais. Vai desde lugar de vício em telas, de como essas como celulares e redes sociais são projetadas para nos manter viciados. E aí pra lidar com esse tipo de coisa, tem várias medidas, como aplicativos que bloqueiam, colocam limites de tempo e até troca de celular. Eu troquei meu celular faz quase um ano para reduzir tempo de tela, por um celular que me força a isso. Então se é esse tipo de problema, de exposição excessiva a conteúdos problemáticos ou a vício, tem toda uma série de recomendações aí. Mas tem outro tipo de risco.

É muito comum ativistas de temas ligados a gênero ou a raça sofrerem ataques misóginos e racistas online. Ativistas do tema de combate de informação e democracia sofrerem ameaças pelo trabalho que fazem buscando expor perfis e conteúdos extremistas. Então se o risco é na linha de ameaças à sua integridade digital, psicológica ou física, aí tem medidas de treinamentos de como é que você não expõe informações sensíveis online, de como é que você identifica se uma ameaça é mais grave que outras. Acho que os cuidados dependem um pouco dos tipos de proteção que a gente tá falando e dos tipos de riscos.

Leia também: As redes sociais se alinham com a extrema-direita: o que isso significa para a democracia?

TEXTO

Letícia Queiroz

jornalista quilombola, repórter da Escola de Ativismo

publicado em

Temas

Matérias Relacionadas

Newsletter

Mais recentes

ATL 2025 mostra a força coletiva dos povos indígenas em defesa de territórios e do clima

ATL 2025 mostra a força coletiva dos povos indígenas em defesa de territórios e do clima

Maior mobilização indígena do Brasil denunciou violações de direitos e exigiu demarcação e segurança para os povos originários.

A 21ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL) – maior mobilização indígena do Brasil – reuniu milhares de lideranças de diferentes povos e biomas em Brasília (DF) para reivindicar direitos, fortalecer a luta pela demarcação dos territórios e denunciar as violações contra os povos originários. Entre os dias 7 e 11 de abril, plenárias, debates, atividades culturais e marchas mostraram a resistência coletiva em defesa da vida, das florestas, das águas e das culturas ancestrais.

Com o tema “Em defesa da Constituição e da Vida”, o ATL 2025 reuniu mais de 7 mil indígenas, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). O acampamento no centro do poder político brasileiro mostrou que povos indígenas de todo o Brasil seguem mobilizados e unidos em torno de suas pautas históricas.

Em duas grandes marchas, indígenas usaram táticas criativas para fazer denúncias e exigir a demarcação de terras. Fotos de políticos que não se comprometem com a pauta indígena foram colocadas dentro de caixões e enterradas. Em outro momento, uma réplica da estátua da Justiça foi exibida pelas ruas de Brasília com um cocar – adorno usado na cabeça por muitos povos indígenas.

No penúltimo dia, ao final de uma marcha, um grupo de indígenas sofreu violência policial e precisou de atendimento médico após ser atingido por gás lacrimogêneo. A Apib e várias outras organizações se manifestaram contra a repressão durante um ato legítimo.

Os protestos alertam principalmente para a urgência na demarcação das terras indígenas. A ausência de demarcação expõe comunidades inteiras à violência, à falta de políticas públicas, ao avanço do desmatamento, à contaminação de rios, invasões ilegais e a várias outras ameaças constantes. A regularização dos territórios protege a vida dos povos, preserva os biomas, a biodiversidade, o clima e fortalece a autonomia e o bem viver dentro das comunidades.

A programação do ATL contou a plenária “A Resposta Somos Nós: Povos Indígenas rumo à COP-30” , com comemorações aos 20 anos da Abip e com o lançamento da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) Indígena. Elaborada a partir do acúmulo de propostas das organizações regionais da Apib, a NDC Indígena reforça que o debate climático precisa considerar a equidade, a autodeterminação e a participação efetiva dos povos indígenas e comunidades tradicionais na implementação da NDC brasileira, no âmbito do Acordo de Paris.

O Acampamento Terra Livre reuniu também lideranças políticas, como as ministras Sônia Guajajara, Marina Silva, a deputada federal indígena Célia Xakriabá, além de outros parlamentares e representações políticas internacionais.

Neste ano o ATL também contou com a Tenda de Cuidados Digitais – um espaço estratégico de acolhimento, apoio prático e orientação sobre proteção digital para quem está na linha de frente da luta por direitos. Com escuta atenta, cuidado e foco na proteção coletiva, a iniciativa reuniu especialistas em segurança digital para orientar quem está na linha de frente das lutas, incluindo lideranças e comunicadores indígenas. Além da Escola de Ativismo, participaram representantes da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), Semeadores, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e Tapajós de Fato.

No último dia de evento a Carta Final do Acampamento Terra Livre, lançada pela Apib, afirma diante de um cenário global e nacional marcado pelo avanço da extrema-direita e por ataques sistemáticos aos nossos direitos, é preciso reafirmar a importância da resistência e da luta coletiva.

“As crises climática, ambiental, alimentar e civilizatória têm em nossos modos de vida, saberes e práticas tradicionais o caminho para a regeneração do planeta. Nossa ciência e sistema ancestral, expressa na agroecologia, nas economias indígenas, na gestão coletiva dos territórios, na nossa relação espiritual com a Mãe Natureza, preserva a biodiversidade, todas as formas de vida, incluindo os mananciais e sustenta sistemas alimentares saudáveis e equilibrados. Por isso, demandamos a retomada imediata das demarcações de todas as terras indígenas no Brasil, como uma política climática efetiva, e o financiamento direto para a proteção integral dos nossos territórios e nossos modos de vida”.

Confira aqui a Carta Final do 21º Acampamento Terra Livre na íntegra.

TEXTO

Letícia Queiroz e Nayara Almeida

publicado em

TEMAS

Mais recentes

Tenda de Cuidados Digitais fortalece a segurança de lideranças e ativistas no Acampamento Terra Livre

Espaço de Cuidados Digitais fortalece a segurança de lideranças e ativistas no Acampamento Terra Livre

Espaço oferece apoio prático e orientação sobre proteção digital para quem está na linha de frente da luta por direitos

Em um país onde lideranças indígenas, ativistas e defensores de direitos humanos enfrentam ameaças que também se espalham pelos meios digitais, cuidar da segurança online virou uma urgência. No Acampamento Terra Livre (ATL) 2025, o Espaço de Cuidados Digitais surge como um lugar estratégico de acolhimento e orientação. Com atendimentos individuais e ações de conscientização, durante os cinco dias de programação o espaço fortaleceu quem luta pelos territórios e pela vida — também no mundo virtual.

O Espaço de Cuidados Digitais é uma iniciatica da Escola de Ativismo em parceria com a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab).

Com escuta atenta, cuidado e foco na proteção coletiva, a iniciativa reuniu especialistas em segurança digital na tenda da Coiab para orientar quem está na linha de frente das lutas, incluindo lideranças e comunicadores indígenas. Além da Escola de Ativismo, participaram representantes do grupo Semeadores Digitais – programa de educação em cuidados digitais da Escola de Ativismo – que também integram a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e Tapajós de Fato.

Entre os serviços oferecidos estão diagnósticos, ajustes em dispositivos, configurações, distribuição de materiais de apoio sobre cuidados digitais e orientações para que lideranças indígenas e ativistas saibam como se proteger melhor de vigilância, ataques, golpes e invasões virtuais.

Nirvana Lima, jornalista e educadora popular em cuidados digitais na Escola de Ativismo, explica que a tenda de cuidados digitais funcionou como uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “Ela nasceu da necessidade de se entender a segurança digital como algo tão importante quanto a segurança territorial, uma vez que acesso à internet e acesso à dispositivos digitais é uma realidade na vida de pessoas indígenas e seus territórios. Fazemos recomendações quanto ao uso de senhas, da autenticação de dois fatores, entre outros serviços. Aconteceu de prestarmos atendimentos para casos que não eram previstos e eu acho que isso também é atuar enquanto uma UPA. Estar abertos e disponíveis para poder acolher as necessidades que surgirem e se colocar de prontidão para tentar resolver as situações apresentadas da melhor forma possível”, disse Nirvana.

Com apoio técnico e escuta qualificada, a iniciativa oferece orientações a partir das necessidades dos ativistas que procuram o espaço.

Caique Sousa, do Conselho Indígena de Roraima, é comunicador popular e conta que no espaço foi possível conversar e desenvolver sobre muitas questões de segurança. “A gente têm visto bastante que alguns fatores são muito legais, como a o uso da língua para criar senhas, e questões também de ampliação de saberes. Algumas coisas práticas, que envolvem uso de aplicativos. Esse espaço lembra que a segurança digital também faz parte do movimento indígena”, disse.

Especialistas defendem que cuidados básicos podem fazer toda a diferença na segurança digital de lideranças indígenas e que muitos ajustes necessários para essa camada de proteção são fáceis de resolver.

“As pessoas podem estar expostas a negligência da infraestrutura, com acesso à internet reduzido, por exemplo, ou sem acesso nenhum à internet, à eletricidade, e tem alguns cuidados que são muito importantes de tomar para prevenir os riscos. E aí eu diria que o essencial seriam as configurações mais básicas de privacidade e segurança de aplicativos mais utilizados, a princípio, o WhatsApp. É importante colocar a confirmação de dois fatores. Outra configuração também inicial que eu recomendo é a senha na tela de bloqueio. É preciso garantir isso. Às vezes pode ter informação sensível dentro do celular e por isso ter uma boa senha é importante”, disse Ramires, o Tecnorgânico, que é pesquisador e educador popular, atua na Escola de Ativismo e nos coletivos InfoCria, Cineclube Imbariê Nos Trilhos e InfoLambe.

Tecnorgânico informou ainda que considerando o avanço do uso da Starlink principalmente nas comunidades da região norte do país, outros cuidados são necessários. “Nesse caso, recomendo muito a utilização de VPN para navegação quando você for acessar a internet em local que você não confie tanto em quem está te oferecendo aquela internet”, disse. A VPN torna o tráfego e localização anônimos e reduz a possibilidade do acesso de terceiros às suas pegadas digitais. O uso da tecnologia é altamente recomendado para a segurança de ativistas e defensores de direitos humanos que trabalham com informações sensíveis e confidenciais. Saiba como escolher, instalar e utilizar uma VPN no celular e no computador.

Ediandra Tamires, que também faz atendimentos sobre segurança digital na tenda montada na ATL, é de Santarém (PA), e explica que diversas práticas podem colocar os dados e a privacidade das pessoas em risco, incluindo o uso da mesma senha para vários aplicativos. “E isso é super simples de resolver. A gente consegue redefinir essas senhas e utilizar um gerenciador de senhas. É como se fosse um cofrinho onde coloca essas senhas caso a pessoa não consiga lembrar de todas com facilidade né, e a ativação de verificação de duas etapas, né, de todos os aplicativos”, explicou.

Ativistas da área da tecnologia afirmam que garantir segurança digital é também garantir o direito de existir, de se expressar e de lutar.

Joelson Felix, que é ativista indígena em comunicação e segurança digital e coordenador de comunicações da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), afirma que os povos originários são perseguidos por defenderem seus territórios. Por isso, a proteção no uso de ferramentas digitais é fundamental.

“Assim como a gente luta pelos nossos territórios, defesa dos nossos territórios, em articulações, em junção de povos e criações de organizações, é importante também a gente estar atuando nessa parte da proteção, segurança digital justamente para proteger nossas lutas, nossas causas e fortalecer ainda mais nesses espaços digitais. Assim a gente terá mais autonomia também, no campo de segurança, no campo de comunicação, levando nossas informações de maneira segura”, disse Joelson.

O comunicador popular no Tapajós de Fato, João Paulo Serra, reafirma que indígenas estão expostos a muitas violências, mas que a iniciativa busca garantir que comunicadores indígenas, especialmente na Amazônia, retornem aos seus territórios mais protegidos, conscientes dos cuidados necessários dentro e fora da internet.

“Os indígenas são as populações que mais protegem os territórios. São pessoas que estão diariamente ali nessa frente, estão envolvidas em conflitos, são perseguidos, são vigiados. Então é importante que essas pessoas que fazem comunicação, principalmente na Amazônia, adotem camadas de segurança que deixem elas seguras, tanto no espaço digital, mas também nos espaços, nos territórios onde ela vai. A gente ter esse espaço aqui no ATL é uma forma de colaborar para que os indígenas voltem para os seus territórios mais seguros, que além desses debates que acontecem em paralelo de outros temas, a segurança também seja um tema importante”, finalizou.

Acampamento Terra Livre 2025

O Acampamento Terra Livre (ATL) é a maior mobilização indígena do Brasil e reúne, anualmente, milhares de lideranças de diferentes povos e territórios para fortalecer a luta pelos direitos dos povos originários. Durante o evento, são debatidas pautas urgentes como a demarcação de terras, proteção ambiental e fortalecimento da autonomia no território.na a

TEXTO

Letícia Queiroz

publicado em

TEMAS

Mais recentes

O combate à extrema-direita também se faz com imagens

O combate à extrema-direita também se faz com imagens

Como usar do design na luta ativista em defesa da democracia? Essa é uma questão que Denis Diosanto traz para pensarmos coletivamente

Toda luta precisa de arte. De imagens. De uma cara própria. A criação de materiais gráficos é fundamental para a sensação de unidade, uma linguagem compartilhável e capaz de agrupar gente. As pessoas que lutam carregam esses símbolos por onde passam, como estandartes. Muitos desenhos, cartazes e bandeiras levam a síntese de um conjunto de ideias ou de um sentimento coletivo que está sendo expressado. O mundo precisa de designers ativistas.

Afinal, o design é uma grande ferramenta que tem que ser usada sempre e, se possível, ser acessível aos movimentos sociais de esquerda e as pautas antirracistas, ambientais, de gênero e qualquer outra luta por direitos. Na disputa pelo imaginário e na batalha de ideias, a materialização em peças gráficas sempre foi combustível para a potência transformadora das diferentes lutas.

A importância do design gráfico é histórica. Por exemplo, desde o início do século passado, temos posters e cartazes como meios de comunicação de massa. Movimentos de design gráfico já foram perseguidos no início do seu desenvolvimento, como no Construtivismo Soviético ou na escola Bauhaus, ambos esmagados pelos conflitos políticos de seus períodos históricos. O primeiro sendo solapado pela burocracia para virar instrumento de propaganda. O segundo destruído pelo ódio, intolerância e estupidez dos nazistas. Porém o desenvolvimento do design gráfico era imparável e sobreviveu a isso, sendo exportado, espalhado e estudado ao redor do planeta.

O último século foi palco de criações icônicas e que marcaram época. Desde bandeiras, até símbolos, cartazes e panfletos que impulsionaram a luta por dignidade, contra a violência, pelo fim de guerras e várias outras lutas sociais. Na década de 60 temos alguns exemplos de criações icônicas do design que foram importantes para suas causas. Cito três exemplos: o símbolo Paz e Amor, o jornal dos Panteras Negras e a bandeira “Seja Marginal, Seja Herói”.

O símbolo “Paz e Amor” foi criado por um designer britânico chamado Gerald Holton, com o intuito de protestar contra o desenvolvimento de armas nucleares na década de 60. Posteriormente o símbolo foi apropriado pela cultura hippie e até hoje é usado em manifestações pela paz.

Emory Douglas se juntou ao movimento dos Panteras Negras e lá dentro se propôs a ser o responsável pela publicação do jornal do partido. É reconhecido por ter criado capas icônicas para o movimento, sempre buscando representar coragem, luta e revolta contra as opressões que a população negra sofria (e ainda sofre) nos EUA. Segundo dados históricos, o jornal chegou a ter 400 mil exemplares distribuídos no país e sem dúvida gerou impactos, solidificando a comunidade em torno da luta por avanços nos direitos civis.

Aqui no Brasil qualquer ativista reconhece a bandeira “Seja Marginal, Seja Herói” do artista Hélio Oiticica. Durante o regime militar no país, essa foi uma das provocações feitas ao regime que deixava os militares melindrados. Afinal, todo autoritário odeia ter sua autoridade rejeitada, debochada e deslegitimada. Obviamente o autoritarismo exilou e perseguiu qualquer um que criasse imagens contra a ditadura.

Em 2018 ficou famoso um design do Militão com a palavra “Ele Não” que circulou o Brasil todo, foi copiado por muita gente e até pirateado pela oposição. Fora esse trabalho ele tem muitos outros, principalmente dedicados à pauta climática.

Um artista muito ativo e que produz diversos trabalhos fantásticos é o Cris Vector, que criou um cartaz espetacular em protesto ao assassinato do Bruno e Dom, arte viajou pelo mundo todo levando essa mensagem de indignação.

Ixe Tai é uma artista e ilustradora de Manaus, que tem publicado mensagens e ilustrações de protesto que são lindos e muito potentes.

Já Denilson Baniwa é outro ilustrador da região amazônica que tem participado de muitos momentos dos protestos pelo Brasil, colaborou com a criação da identidade do Acampamento Terra Livre 2024, com uma ilustração cheia de significado para os povos originários, com a qual eles marcharam por Brasília exigindo seus direitos e o fim do massacre de seus parentes.

Outro exemplo é o Mundano, que há muitos anos atua como artista e ativista no país. Espalha pelo Brasil murais pintados com tinta feita a partir do barro e das cinzas de desastres ambientais, seus trabalhos viram notícias e ajudam a espalhar mensagens essenciais para o reconhecimento da luta social.

E por último gostaria de mencionar a cartunista e desenhista Paula Villar, que tem contribuído muito na criação de charges e desenhos de protesto contra a extrema-direita e em favor de causas justas da luta popular.

Quem já é designer e trabalha com isso, quando possível, seria útil demais e uma baita força dedicar tempo voluntário a alguma causa ou movimento. Ou pelo menos preparar uma base para que os gestores de comunicação dos projetos possam trabalhar usando plataformas online que facilitem muito o trabalho de produzir peças.

Por mais que existam iniciativas fantásticas e muita gente capacitada trabalhando, ainda faltam profissionais para se juntar à causa. Precisamos de mais designers ativistas porque não está fácil. A extrema-direita está bem organizada e tem muitos símbolos, elementos e cartazes próprios. Cores da bandeira, armas, manipulação da fé, individualismo e violência.

O progressismo e as esquerdas são poderosas também. Lutamos por direitos, por liberdade real, pelo fim da violência e por causas que vão fazer a diferença pra melhor na vida das pessoas. Isso é potente e o design gráfico pode criar a ponte entre essas ideias e quem pretende lutar por elas. Seja um designer ativista!

Outro exemplo é o Mundano, que há muitos anos atua como artista e ativista no país. Espalha pelo Brasil murais pintados com tinta feita a partir do barro e das cinzas de desastres ambientais, seus trabalhos viram notícias e ajudam a espalhar mensagens essenciais para o reconhecimento da luta social.

Matérias Relacionadas

Newsletter

Mais recentes

“Responsabilidade política”: ativista escreve sobre militância, juventude e crise climática

“Responsabilidade política”: ativista escreve sobre militância, juventude e crise climática

A jovem ativista Ana Terra escreve sobre como os movimentos sociais podem ser um local de formação e experimentação política à partir do compromisso com a transformação do mundo

Nos últimos anos venho me dedicando a um dos trabalhos mais gratificantes, significativos e interessantes da minha vida: a militância. Ao mesmo tempo, estou avançando em uma graduação em sociologia e, devido à licenciatura, tive a oportunidade de me maravilhar e me inspirar com a sala de aula. Estar com jovens dentro e fora de sala, contribuindo de formas diferentes para formação deles (e a minha própria) me fez perceber a importância da educação e do compromisso com processos formativos para construção de pensamento crítico e formação de responsabilidade política.

Minha vida militante começou no início de 2021, quando entrei no Jovens pelo Clima Brasília, em plena pandemia. Nessa época, todos os encontros de discussão eram virtuais mas, mesmo de longe, nossas trocas eram intensas, uma vez que existia em nós a vontade combativa de superar um momento muito difícil: uma pandemia, um governo fascista e a ruptura dos nossos planos e expectativas jovens devido ao isolamento. Era, acima de tudo, um espaço de acolhimento onde conseguíamos nos reconhecer uns nos outros, imaginar mundos possíveis, agir em nome desse mundo e manter a esperança viva.

Costumamos dizer no Jovens pelo Clima que a pauta climática é como se fosse um “guarda-chuva”, é o que mostramos primeiro, nossa pauta orientadora, mas sob ela estão as outras pautas essenciais para alcançar a justiça social e climática que defendemos. Então nós fortalecemos entendimentos que tratam de ecologia numa perspectiva de gênero, sexualidade, raça, etnia, classe, etc., entendendo que é preciso desafiar o pensamento hegemônico de que só existe uma maneira de existir coletivamente nesse planeta, e apontar que há uma relação significativa entre as contradições do sistema capitalista e a crescente crise ambiental e climática.

Por mais que a crise climática seja um fato (embora alguns neguem) evidenciado por eventos climáticos extremos, fatos por si só não transformam a sociedade. É a interpretação dos fatos e o conjunto de narrativas construídas em torno deles que promove mudanças ou, por outro lado, garante a conservação da ideologia dominante. Tragédias relacionadas a eventos climáticos extremos, por exemplo, podem causar revoltas direcionadas ao poder público ou, ao contrário, encorajar um sentimento fatalista na população. Por isso as disputas de narrativas são tão acirradas, elas moldam como a opinião pública vai influenciar as decisões políticas.

Movimentos sociais são particularmente importantes nesse sentido, pois estão em um trabalho constante de disputa de narrativas, a partir da organização política. Estes movimentos são capazes de chegar em setores da sociedade com mais fluidez, são responsáveis por encabeçar campanhas que influenciam o debate público, realizam ações diretas para pressionar figuras políticas e se fazem presentes em espaços decisórios representando a sociedade civil. Por exemplo, em abril de 2021, 6 jovens se juntaram para denunciar o Governo brasileiro por violar o Acordo de Paris ao divulgar, de forma velada, metas menores que as anteriores. Dois anos depois a NDC brasileira foi corrigida e passamos a discutir cada vez mais quais são as capacidades do Brasil em se responsabilizar por metas cada vez mais ambiciosas.

Os movimentos de juventude, em especial, cresceram significativamente ao redor do mundo desde 2019, inspirados pelo movimento Fridays for Future, encabeçado pela então adolescente sueca Greta Thunberg. Este também foi o ano do lançamento do Jovens pelo Clima. Uma das explicações para este “boom” é que a juventude que tem mais tempo para atuar no seu território, que trava discussões importantes no ambiente familiar e que está interessada nas conversas difíceis. A participação jovem vem sendo cada vez mais valorizada nos ambientes políticos, fruto de muita mobilização e esforço. Mas ainda lidamos com dificuldades quando o assunto é massificar o movimento jovem por justiça climática e, consequentemente, garantir mudanças mais expressivas nas políticas públicas. Isso se deve por vários motivos, desde falta de recursos materiais até o desinteresse de muitos jovens em política, e muito mais entre esses dois problemas.

Em minhas experiências em sala de aula, e mesmo fora dela, em ambientes de militância jovem e troca de experiências, pude perceber como falar sobre meio ambiente abre espaço para que as pessoas contem suas próprias histórias acerca dos seus territórios, suas relações com a cidade e a alimentação. A partir dessas primeiras indagações é possível desenvolver a relação entre essas percepções pessoais e a influência da política, do sistema vigente, das diversas formas que é possível buscar por alguma mudança. Além disso, discutir a partir de recortes de gênero, raça e classe sempre foi bem-sucedido, muitas vezes os jovens trazem para consciência suas próprias condições ou condições das pessoas com quem convivem. Seria estranhamente presunçoso descartar que meio ambiente e aquecimento global são assuntos recorrentes hoje, e que muitos jovens, de modos diferentes, sofrem com as mudanças ambientais e climáticas.

Passei a refletir em como sempre incentivar reflexões críticas nas diversas atividades que realizamos no movimento depois que comecei a estagiar em escolas. Eu via o trabalho dos professores com muita admiração, eles estavam ativamente construindo narrativas em conjunto com os alunos, incentivando o pensamento crítico, propondo atividades e mantendo a sala de aula como um ambiente seguro para a experimentação. Desde então busco promover, junto aos jovens que militam comigo, espaços interessantes para a juventude, que sejam seguros e possuam os recursos necessários para que cada um possa desenvolver suas habilidades e sinta-se importante para o coletivo.

Uma educação como prática de liberdade, como defende Paulo Freire, nos dá ferramentas para um trabalho contínuo de transformação do mundo. Quando me refiro à educação na militância, estou invocando um espaço contínuo de troca de saberes. Penso em como toda atividade, encontro ou ação tem potencial para ser uma “escola”. Análises de conjunturas, construção de atividades externas, grupos de estudos e estruturação de posicionamentos são exemplos de tarefas militantes evidentemente formativas. Mas promover um espaço de trocas contínuo é encontrar em todas as atividades uma oportunidade de aprendizado, que promova reflexões sobre a realidade, a procura por soluções e o interesse nas mudanças estruturais. Principalmente garantir que o movimento social seja um espaço de experimentação política, feito de jovens para jovens.

TEXTO

Ana Terra

Militante ecossocialista do movimento social Jovens pelo Clima Brasília. Estudante de graduação em Sociologia/Licenciatura na Universidade de Brasília.

publicado em

TEMAS

Mais recentes

Mapear territórios por nós mesmos: cartografias sociais como ferramenta de resistência

Mapear territórios por nós mesmos: cartografias sociais como ferramenta de resistência

O processo metodológico de representação espacial inclui as comunidades na sua elaboração ao considerar seus modos de vida e culturas e pode ser usado como reivindicação para um planejamento territorial mais inclusivo e justo.

“Só entram as informações que os moradores querem que entre. É o que pode ser dito nessa cartografia. Existe o invisível que também é produzido, aquilo que não aparece”, diz Fransérgio Silva l Foto: Casa Fluminense/Reprodução

Já imaginou usar um mapa como ferramenta de defesa territorial? Mas esqueça os modelos tradicionais e as formas de representação espacial baseadas em métodos cartesianos, inclusive aquelas que, institucionalmente, são utilizadas como apagamento. Aqui estamos falando da cartografia social, uma abordagem que utiliza metodologias participativas na construção de mapas sociais que revelam modos de vida, simbologias, culturas e ameaças de determinada comunidade.

Giovanna Castro, mestra e doutoranda em Geografia na Universidade Federal do Ceará, define que a cartografia social “é uma forma de fazer emergir o reconhecimento de territórios, demonstrando suas potencialidades e limitações, ao mesmo tempo em que evidencia parte dos conflitos e ameaças que as comunidades atualmente vivenciam”.

A discussão sobre esse tipo de processo metodológico começa no final da década de 1970, conta Fransérgio Silva. O historiador, que acumula décadas de experiência na metodologia em contextos urbanos e milita no movimento de favelas há mais de 25 anos, cita como exemplo pioneiro no Brasil o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA), que desde 2005 realiza cartografias sociais com os povos tradicionais do bioma amazônico, envolvendo não só diversos povos mas também centros de pesquisa, organizações sociais e poder público.

O processo de desenvolvimento da cartografia social

A premissa das cartografias sociais é ser participativa, ou seja, envolver as pessoas da respectiva comunidade em seu processo de desenvolvimento. Como primeiro passo, Giovanna explica que estuda-se a viabilidade da execução do projeto no território, sendo “o mais importante ter o aval da comunidade para realizar e aplicar qualquer metodologia”.

TEXTO

Bárbara Poerner

Jornalista, gestora de projetos e documentarista independente na área socioambiental.

publicado em

TEMAS

Mas o que significa cartografia?

-

“A cartografia compõe o grupo de ciências mais antigas estudadas pelo homem (…) é a disciplina que trata da concepção, produção, disseminação e estudo de mapas (…). Desse modo, a cartografia é considerada a ciência e a arte de representar o conhecimento da superfície terrestre através de mapas e cartas.”

Fonte: Introdução à Cartografia: Conceitos e Aplicações do Ministério do Planejamento

Newsletter

É importante, continua a pesquisadora, manter a ética em toda a condução da pesquisa – antes e depois. Para tal, faz-se necessário conhecer a realidade local e definir as demandas juntamente com a população, garantindo que os cidadãos e cidadãs estejam cientes da realização do processo em seus territórios. “Isso não é uma fase isolada do pesquisador associado ao seu projeto de pesquisa”, avalia. “O tempo da minha pesquisa deve, também, ser condizente com o tempo que a comunidade pode estar disponível”.

É comum haver a organização de mapeamentos participativos, com oficinas temáticas. A condução desta etapa varia de acordo com cada localidade, complementa Giovanna. Para exemplificar, ela cita os trabalhos que realiza nos laboratórios de pesquisa da UFC. “Nós atuamos muito na zona costeira, então os dados que devo obter daquela comunidade são em relação ao uso e ocupação, às atividades produtivas em relação à pesca, às infraestruturas pesqueiras, às principais atividades econômicas, à geodiversidade, à biodiversidade, conflitos, ameaças etc.”

A validação, pela comunidade, das informações mapeadas é crucial para garantir o sucesso da cartografia. “Só entram as informações que os moradores querem que entre. É o que pode ser dito nessa cartografia. Existe o invisível que também é produzido, aquilo que não aparece”, complementa Fransérgio, que já realizou projetos como esse relacionando-os com a militarização no Rio de Janeiro e efeitos da violência.

Pensar nas legendas, por exemplo, é um estágio importante para o historiador. Invés de apenas sinalizar com ícones tradicionais, ele prefere ter tempo para construir os signos em conjunto com a população. “Os desenhos que são produzidos tem a proporcionalidade que os participantes querem dar e uma tradicionalidade diferente de uma legenda, que, às vezes, já são pré-determinados”.

Além disso, é preciso produzir boas perguntas para a condução da cartografia social. Segundo Fransergio, é importante “historicizar” o processo, ou seja, garantir que ele tenha contexto, mas ele reforça que “outras perguntas podem vir sendo fomentadas pelos próprios participantes”.

Embora seja comum que pesquisadores, pesquisadoras e organizações sociais articulem essa proposta, “a comunidade tem total autonomia de fazer as suas cartografias, até porque o que é produzido é através da comunidade”, defende Giovanna. Segundo ela, existem formas de executar as cartografias e criar representações cartográficas que envolvem imagens de satélites e sem elaboração de mapas convencionais, chamada de cartografia efêmera. “O pesquisador leva uma problemática de pesquisa, aplica determinada metodologia, mas a comunidade sim possui essa total autonomia”, completa.

Tudo isso pode ser aplicado em contextos urbanos ou rurais. Fransérgio cita como exemplo um trabalho que fez na Favela da Maré, no Rio de Janeiro, com a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE). “Os jovens queriam produzir um vídeo, então isso virou parte da cartografia. A partir dele, eles narravam os espaços de violação”. As metodologias se modificam, continua o historiador, dependendo das ferramentas que dialogam com o local.

Essa constante atualização é necessária para que “haja diálogo com outros espaços e articulações entre as cartografias, porque, senão, acabamos isolando os espaços”, diz ele. Falar das potencialidades é importante, mas também devem ser mapeados e apontados os problemas e violências, complementa. “O espaço é uma produção de relações e relações de poder, então uma cartografia hoje pode não ser a mesma cartografia de amanhã”, diz, referenciando o geógrafo Milton Santos. Por isso, atualmente ele prefere usar termos como “cartografia insurgente e/ou decolonial, numa perspectiva de contra-colonização”.

Ferramenta de luta

As cartografias sociais têm sido usadas como dispositivos de luta, resistência e memória por diversas comunidades, sejam elas indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pesqueiras, caiçaras etc., ao questionarem os modos convencionais de representação espacial. “No início da cartografia, era para construirmos identidades, mas a partir do reconhecimento, no qual as pessoas vão se vendo, elas também vão se percebendo como os atores principais do enfrentamento às violações do Estado”, argumenta Fransérgio.

Giovanna apresenta como exemplo os Protocolos de Consulta Livre Prévia e Informada. Esse mecanismo é parte da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário, e diz que todos os povos tradicionais devem ser consultados sobre empreendimentos que afetem direta ou indiretamente seus territórios.

A partir da construção das cartografias, as comunidades conseguem iniciar também seus próprios protocolos de consulta, “nos quais elas podem estabelecer a sistematização desses conhecimentos por meio do mapeamento pela cartografia social”, completa a pesquisadora.

Outro caso, citado por ela, são os Documentos do Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira do Estado do Ceará (ZEEC), em que foram realizadas cartografias sociais junto às comunidades tradicionais na zona costeira do estado cearense. “Esse é um dos primeiros exemplos de aplicação da Cartografia Social na construção do zoneamento costeiro no Brasil. As comunidades foram as reais protagonistas de toda essa conquista, elas reivindicaram a participação na construção desse material”, conta Giovanna.

Além disso, os mapas sociais podem ser também uma ferramenta de desenvolvimento territorial, incidindo em políticas públicas específicas. “Aqui [Rio de Janeiro], a cartografia social gerou um planejamento para construção de um aplicativo que, durante quatro anos, funcionou com categorias de denúncias criadas pela cartografia e pelos jovens”. Já na área da saúde o material foi usado para demandar políticas públicas de Saúde da Família, exemplifica Fransérgio.

Por fim, o historiador resume as cartografias sociais como uma forma “de fortalecer a identidade de quem não é visto e de quem é negada a participação na produção de conhecimento”.

Quer saber como fazer uma cartografia social?

-

Existem diversos níveis de cartografia social: mapeamento comunitários e participativos, construção de relatórios detalhados, criação de percursos afetivos e por aí vai. Podem ser uma atividade numa oficina ou um projeto de longa duração com alto nível de detalhamento. Abaixo, listamos algumas dicas para quem quiser começar nessa jornada!

Por onde eu começo?

Um dos primeiros passos para iniciar o processo de cartografia social é entender as demandas do seu território. Ou seja, perguntas iniciais podem ser: minha comunidade deseja uma cartografia social? Qual seria seu uso e utilidade? Como essa ferramenta poderá fortalecer nossos direitos?

Procure quem sabe!

Pesquisadores e pesquisadoras de instituições de ensino, como universidades, podem ser consultadas em departamentos como os de Geografia ou Ciências Sociais, para buscar apoio técnico para o projeto. O desenvolvimento da cartografia social une os saberes e necessidades das comunidades, mas também o aparato metodológico proposto pela academia.

Reúna-se com sua comunidade!

Realize encontros formativos, de escuta ativa e mapeamento. O tempo de duração, os meios de publicação e a estrutura da cartografia social vão depender do contexto do seu território.

Parta para o mapa!

Você pode começar de um mapa do seu bairro ou território. Ou da bacia em que sua comunidade está inserida. Ou pelo percurso de um rio. Tudo vai depender da especificidade da sua região ou de sua luta. Ela é pela defesa de um rio? Ou por políticas públicas?

Não deixe nenhum ator de fora!

É essencial entender todos os atores que compõem um território. O bar, o postinho, a escola, a associação comunitária, a igreja e até mesmo ameaças. Isso pode ajudar a calcular riscos e potencialidades.

Aposte no afeto!

Mapear um território deve partir da afetividade das pessoas que estão ali. O que as emociona? Onde estão suas memórias? O que cada espaço diz? Ter uma visão panorâmica é um ótimo momento para reavivar histórias e entender pertencimentos. É importante considerar não só as materialidades, mas também os valores simbólicos da comunidade.

Deixamos abaixo alguns manuais práticos e fontes de leiutura:

Leia mais:

-

Cartografia Social – Tutorial (Exercícios Práticos)

Exemplos promissores

- Cartografia Social da Amazônia

- Cartografia social da ONG Fase (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional)

Foto: Auto-Cartografia do Acampamento Dom Tomás/Reprodução

Mais recentes

Conheça Josenita Duda, a pioneira do movimento lésbico em Pernambuco que fez a noite virar dia

Conheça Josenita Duda, a pioneira do movimento lésbico em Pernambuco que fez a noite virar dia

No final dos anos 1970, com sua lendária Festa da Metamorfose, a militante inventou um espaço de experienciação do corpo e da liberdade em plena ditadura militar

Josenita foi uma importante ativista pelos direitos e liberdade da população lésbica – Foto: Ana Carla Lemos Cortesia

Da Igreja ao desbunde, da lesbiandade ao dito “pós-sexualismo”, da comunidade para o mundo. Nita, Jo ou, finalmente, Josenita Duda Ciríaco viveu 63 anos de vida em um território fronteiriço que, se não inventado por ela, foi tomado à força do patriarcado para ser dividido com quem tivesse disposição para a luta. Nascida no Recife, Josenita era filha de um casal de trabalhadores de Surubim, no agreste pernambucano, que migraram para a Região Metropolitana do Recife. Sua atuação política teve início em meados de 1979, quando passou a promover a lendária Festa da Metamorfose, em sua própria casa, localizada em Alberto Maia, Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR). No evento, que a consagrou como pioneira do movimento lésbico em Pernambuco, Josenita criou um inédito espaço de discussão política para o emergente movimento homossexual do estado, onde as leituras e debates eram regadas a doses do famoso drinque batizado de Xoxota, cuja receita nunca foi revelada.

“Naquele momento, existia uma perseguição muito forte às pessoas não-heterossexuais, que fazia com que elas se escondessem para não sofrer violência na rua ou mesmo da família. A Festa da Metamorfose se constitui como um espaço protegido, como ela dizia, em que as pessoas podiam ser quem eram. Muitos homens, por exemplo, se montavam, usavam salto alto e maquiagem, em uma época na qual ainda não se falava no conceito de transexualidade. A própria Jô era muito livre, em uma das entrevistas chegou a dizer que era ‘pós-sexual’”, afirma Ana Carla Lemos, atual gestora de política LGBTQUIA+ da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco e mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com a pesquisa “Movimentos de Lésbicas em Pernambuco: uma etnografia lésbica feminista”.

De acordo com a pesquisadora, no final dos anos 1970, quando Josenita passou a organizar as festas, ainda não existia um movimento lésbico consolidado. No Brasil, a mais antiga sociedade civil constituída por pessoas LGBTQUIAPN+ é a Turma OK, fundada no Rio de Janeiro no dia 13 de janeiro de 1961, com o objetivo de promover cultura através do transformismo. Apenas em 1978, em São Paulo, surge o Somos – Grupo de Afirmação Homossexual, um dos primeiros a promover a articulação do Movimento Homossexual Brasileiro.

“Os grupos eram mistos. O Movimento Homossexual Brasileiro teve muita iniciativa de homens gays que estavam se conectando às discussões que aconteciam fora do país. Quando comecei a estudar o movimento lésbico de Pernambuco, percebi que Josenita tinha uma outra história, ainda nos anos 1970. E só podemos falar em redes de organização de lésbicas no país a partir dos anos 2000. A Liga Brasileira de Lésbicas é de 2003 e, a partir de uma divisão interna dela, foi fundada a Articulação Brasileira de Lésbicas [2004]”, acrescenta Lemos.

Assim, para a pesquisadora, as redes passaram a oferecer um espaço de maior especificidade para as demandas das mulheres lésbicas, enquanto os movimentos anteriores ao século XIX dialogaram com a temática LGBT de forma mais geral. A exceção a essa regra parece ter sido a realização do I Seminário Nacional de Lésbicas (SENALE), em 1996, para a construção da identidade lésbica.

Josenita promoveu campanhas relacionadas à saúde quando a Aids era uma doença era associada aos homossexuais. – Foto: Ana Carla Lemos Cortesia

Luta por visibilidade

Realizado no Rio de Janeiro, o I SENALE contou com a presença de Josenita Duda. “Nosso objetivo era o de dar protagonismo para as mulheres lésbicas, porque até aquele momento ele era todo dos homens gays. Foi nesse evento que a gente transformou o dia 29 de agosto no Dia da Visibilidade Lésbica e partir dali trouxemos a proposta de trabalhar essa data em Pernambuco”, lembra a coordenadora do grupo Articulação e Movimento Homossexual do Recife (AHMOR), Íris de Fátima, que vivenciou o I SENALE ao lado de Josenita.

Íris conta que conheceu Josenita em 1996, durante atividades de militância, quando ainda era sindicalista.

“Ela me chamou para fazer parte do grupo AHMOR, fundado por ela. Na época, eu jogava bola e disse que uma maneira de reunir as mulheres era através do futebol, promovendo torneios e trazendo para eles o debate sobre saúde e prevenção. Depois, Jo me levou para o Fórum de Mulheres de Pernambuco e começamos a discutir a questão da mulher lésbica dentro do movimento feminista”, comenta.

Juntas, Íris e Josenita também participaram de ações políticas importantes para os movimentos sociais do estado, a exemplo da construção do Conselho LGBT estadual.

“Após uma conferência em Brasília, a gente conseguiu colocar o ‘L’ na frente da sigla, o que fortaleceu a discussão. Hoje em dia, chega o mês de agosto, tudo que é movimento faz ação. A gente, a imprensa, todo mundo abordando essa temática de forma respeitosa, as meninas novas de mãos dadas na rua e o próprio governo mais consciente de que somos sujeitos políticos”, acrescenta Íris.

Militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da Articulação de Mulheres Brasileiras, Silvia Camurça também acompanhou Josenita em diversas caravanas para eventos no sudeste, a exemplo do 9º Encontro Feminista Nacional Brasileiro, promovido no Rio de Janeiro.

“Foi um encontro que deixou muitos marcos no feminismo brasileiro, marcadamente popular, com a presença de mulheres negras, incluindo trabalhadoras domésticas. Uma coisa que ficou muito comentada nesse evento foi uma oficina dada por Josenita, ‘Minha Vida do Movimento e o Movimento na Minha Vida’, em que as pessoas faziam uma roda para refletirem sobre suas vidas e sobre o significado do movimento para elas”, destaca Camurça.

Com um ramo de flores colhidas no caminho para a oficina, Josenita apresentava ao grupo um texto escrito em uma página arrancada de um caderno, com algumas de suas reflexões sobre o cotidiano da militância.

“Era uma abordagem da pedagogia dialética: olhar as coisas por diferentes lados, fugindo de um pensamento maniqueísta. Até hoje faço essa oficina, assim como outras companheiras”, assegura a militante.

Para uma mobilização articulada no Dia da Mulher, por exemplo, Josenita sugeriu que cada manifestante levasse agulha, linha e um retalho de pano.

“Como diz a música de Gil, ‘é minha vida que eu quero costurar na sua’. Ela trouxe a ideia de a gente fazer uma bandeira de retalhos, na qual várias coisas foram escritas. Ao mesmo tempo que são coisas que você encontra em casa, memórias, eles foram sendo atados por linhas, representando articulação através da costura, um elemento da vida de muitas mulheres. Todo esse significado de nos ligar umas às outras, partilhar lutas e celebrar nossas vidas, tudo isso era Jô”, completa.

Experiência comunitária

Silvia e Josenita se aproximaram nos anos 1980, através da militância no recém-fundado Partido dos Trabalhadores (PT). “Ela participava da Equipe Popular de Camaragibe, um grupo autogestionado com rapazes e moças ligados à ala progressista da Igreja, que faziam animação cultural na cidade usando teatro e música. Era um tipo de militância muito comum na época, que levava a discussão de problemas sociais para a população”, comenta.

Marcado pela ampla presença de fábricas, o município de Camaragibe foi um importante espaço de articulação operária, à qual associavam-se movimentos populares e da juventude, no período da Ditadura Militar.

“Na frente da casa em que Jô morava com sua avó, havia um areal onde a equipe popular colocou um telhado e fez uma sede. Ali eram promovidas apresentações teatrais, debates e leituras, envolvendo crianças, mulheres e idosos”, lembra Silvia.

Nos espetáculos artísticos, Josenita já discutia a questão da homossexualidade e expressava sua identidade a partir de uma perspectiva distante da heteronormatividade corrente, sobretudo no contexto da periferia de Camaragibe.

Entusiasta da reciclagem, a militante tinha o hábito de adaptar ou customizar as próprias roupas, a partir de peças doadas ou compradas por ela.

“Nos anos 1980, por influência do movimento hippie, muitos militantes de movimentos populares se recusaram a seguir as tendências da indústria da moda, optando pelo que já se considerava um vestuário alternativo. Por serem do teatro, Jô e seus parceiros, muitos deles de gênero dissidente, acabavam chamando muita atenção pelas roupas chamativas, muitas vezes criadas e reformadas por eles mesmos, e por fugirem do que se esperava de uma moça ou um rapaz”, coloca Silvia.

Com a morte de sua avó, na década de 1990, Josenita arrecadou diversos livros por meio de doação e transformou o interior da casa em que vivia em uma biblioteca comunitária.

“Esse espaço funcionava como um ponto de encontro e até como uma creche, para mulheres da comunidade que não tinham onde deixar seus filhos. Era um espaço da Associação de Mulheres Entendidas, que Jô fundou depois de deixar o AHMOR, frequentado por mulheres da comunidade”, explica Verônica Ferreira, militante da Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), pesquisadora e professora do curso de serviço social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Em profunda sinergia com sua comunidade, Josenita vivenciou as mais diversas lutas que permeavam o cotidiano de Alberto Maia. Na área de moradia, participou de mutirões para construção de moradias, inclusive da própria.

“A casa dela, em grande parte, foi feita em regime de mutirão, inclusive uma casinha pequena que ela fez para alugar e transformar numa fonte de renda. Apesar disso, muitas vezes, ela tinha dificuldade de cobrar os inquilinos. Muitas vezes, isso também acontecia com outras pessoas que ela recebia em casa, incluindo pesquisadores que vinham desenvolver trabalhos na região.Era alguém que vivenciava um espírito socialista mais profundo, de partilhar o que tinha e não o que sobrava”, ressalta Verônica.

Àquela altura, a casa de Josenita já havia se tornado um ponto de referência em seu bairro, em que até mesmo suas festas de aniversário convertiam-se em eventos comunitários.

“Era como estar num espaço feminista que se mantinha além do tempo e das mudanças, onde se observava algo que já não existia em outros lugares. Eu arriscaria dizer que Jô foi uma das pessoas mais firmes na convicção de que a construção do feminismo deve acontecer na luta. Ela vivia isso como experiência e não retórica: era anticapitalista e antirracista na prática”, diz Verônica.

Josenita participou de ações políticas importantes para as mulheres lésbicas – Foto: SOS Corpo Arquivo

Saúde

Josenita também promoveu campanhas de prevenção junto a profissionais do sexo, inclusive trabalhando a questão da AIDS, sobretudo nos anos 1980 e 1990, quando a doença era associada aos homossexuais.

“Foi uma luta muito grande contra a patente dos medicamentos antirretrovirais, uma conquista do movimento que permitiu a redução daquela mortandade imensa que houve no começo da epidemia”, coloca Carmem Silva, educadora do SOS Corpo e militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco.

Não raro, a militante é apontada como uma das primeiras feministas que pautaram a saúde sexual das lésbicas. Muito ligada à ginecologia natural, ela era entusiasta de novas práticas de autocuidado e questionava o poder médico, sendo ela mesma uma pessoa vivendo com questões relacionadas à saúde mental.

“Jô sempre foi uma lutadora na área da saúde, tenho boas memórias da defesa intransigente que ela fazia do Sistema Único de Saúde. Ela foi uma das feministas presentes na 8ª Conferência de Saúde que construiu o SUS. Seu acompanhamento médico acontecia na rede pública e ela trazia para o debate muitos problemas que enfrentava com relação à medicação”, lembra Carmem Silva.

Diagnosticada com esquizofrenia, Josenita convivia com as crises causadas pela doença com a ajuda de companheiras da militância. Quando real e imaginação se confundiam, eram outras mulheres que traziam as respostas de que precisava.

“Ela não reconhecia esse diagnóstico, mas tinha incapacidade para o trabalho em razão dos surtos. Vivia com a ajuda do BPC [Benefício de Prestação Continuada] e também tinha passe livre nos ônibus, o que facilitava sua circulação.

Não é possível, contudo, cravar que a condição tenha contribuído para o evento que levou ao falecimento da militante.

No dia 1 de março de 2020, em uma noite de domingo, Josenita foi encontrada sem vida no banheiro de sua casa. “O que a gente presume é que ela pode ter tido uma crise mais forte, caiu e não voltou. Ela não sofreu violência, não foi machucada, mas estava sozinha, o que foi muito dolorido”, lembra Verônica Ferreira.

Josenita foi uma das primeiras feministas a pautar a saúde sexual das lésbicas. Crédito: SOS Corpo Arquivo

Superação das dicotomias

Para Carmem Silva, Josenita deixou um legado de construção do feminismo popular vinculado à luta comunitária. Assim, sua atuação evidenciou também a luta de classes a partir da perspectiva do movimento lésbico.

“No Fórum de Mulheres de Pernambuco, a gente acredita que o sistema de dominação e exploração do mundo é um sistema de três cabeças: capitalismo, patriarcado e racismo”, acrescenta Carmem. Desta forma, a militante critica a perspectiva política que reduz o feminismo a um movimento identitário.

“É uma forma pejorativa de se referir aos movimentos de mulheres, negros e pessoas LGBT, como se isso gerasse uma especificidade. Ora, nós mulheres somos mais de 50% da humanidade, se nós somos específicas, os homens também são. Então, por que as questões das mulheres são específicas? Só se explica porque há uma certa esquerda que a luta de classes só se dá através de uma divisão social do trabalho entre burgueses e proletários”, argumenta.

Carmem defende que as lutas podem ter várias possibilidades e que todos os movimentos sociais atuam a partir de uma identidade coletiva.

“No movimento sindical, por exemplo, as pessoas têm uma identidade como sindicalistas, não é? Por que não são considerados movimentos identitários se a identidade de trabalhador é uma identidade muito forte, eu diria até fundante na vida de uma pessoa? Então tem um problema de construção teórico-política de organização, de como o mundo se organiza e de uma visão de movimentos mais importantes e menos importantes. Josenita nos ensina muito nesse momento em que estamos vivendo uma penetração do fundamentalismo religioso nas classes populares”, conclui.

Confira mais algumas fotos da luta e vida de Josenita:

Mais recentes

Guia de segurança em manifestações: seus direitos, dicas de proteção e cuidados coletivos

Guia de segurança em manifestações: seus direitos, dicas de proteção e cuidados coletivos

Veja 8 passos para ativistas realizarem protestos efetivos com segurança

A participação em protestos, além de ser direito fundamental e uma expressão democrática, é também uma ferramenta poderosa usada ao longo da história para conquistar direitos e desafiar os sistemas opressores. Organizados por lideranças, os atos dão visibilidade a causas, pressionam governos e empresas por mudanças e mobilizam a sociedade para a ação.

Ativistas e defensores de direitos humanos têm as manifestações como ferramentas de resistência. Foi assim no Pará. Grandes grupos de indígenas, quilombolas, professores e apoiadores do movimento resistiram por mais de 30 dias contra a Lei 10.820 – medida que poderia levar à substituição do ensino presencial pelo remoto e causar danos graves à educação oferecida às comunidades originárias e tradicionais do estado. A manifestação longa terminou apenas depois que a lei foi revogada pelo governador Helder Barbalho no Diário Oficial.

Mas, justamente por sua efetividade, protestos também são historicamente reprimidos. De modo que é preciso saber que esse tipo de ação direta oferece alguns riscos e por isso é necessário agir de forma coletiva para reduzir vulnerabilidades durante os atos.

Quando os manifestantes são pessoas negras, indígenas, quilombolas e LGBTQIAPN+, os cuidados devem ser maiores. Isso porque a polícia tem seus alvos preferenciais e costuma identificar pessoas dentro de determinados grupos étnicos e raciais como “ameaças à segurança pública”.