Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

Protestos massivos dobram o governo do Panamá que adota medida contra alta dos preços

Por Sara Herschander, para o Waging Nonviolence

Após um mês de manifestações lideradas por professores, o governo anunciou medidas de controle de preços que ajudaram a mediar uma paz frágil no país

Centrais sindicais se juntaram aos protestos para demandar medidas anti-desigualdade e contra a inflação l Foto: People’s Dispatch

Os professores panamenhos voltaram à sala de aula no começo de agosto depois de uma greve de um mês que impulsionou as maiores manifestações de massa do país desde a queda do ditador Manuel Antonio Noriega em 1989.

Embora a intensidade dos protestos pelo país tenha diminuído desde que o governo do presidente Laurentino “Nito” Cortizo anunciou uma série de medidas de controle de preços em julho, as tensões permanecem altas durante as negociações entre grupos da sociedade civil e o governo. As tratativas buscam planos para enfrentar questões arraigadas na sociedade, como desigualdade, corrupção e o alto custo de vida.

“As pessoas estão nas ruas e estão cansadas de estarem com os bolsos vazios”, disse Luis Arturo Sánchez, secretário geral da associação de professores da província de Veraguas, antes de declarar uma greve por tempo indeterminado em 4 de julho.

Ele vocalizou a insatisfação de trabalhadores da construção civil, grupos indígenas e da maioria da sociedade panamenha, que estão frustrados com o aumento do preço de bens básicos como alimentos e gasolina. A frustração se transformou em unidade e eles se juntaram aos professores em manifestações por todo o país. Os ativistas ergueram barreiras em algumas das principais estradas do país, incluindo a Rodovia Pan-Americana, causando enormes bloqueios no trânsito e escassez de combustível e alimentos.

Manifestantes no Panamá também expressaram indignação por causa de um vídeo viral que mostrava legisladores do Partido Revolucionário Democrático celebrando o início da legislatura com garrafas de uísque de US$340.

“Servem-se de suas bebidas e esperam que o povo não repare”, cantavam nas ruas.

Em um esforço para acalmar a agitação, o governo negociou uma série de medidas de controle de preços com os sindicatos do país. As medidas congelaram o preço da gasolina a US$ 3,25 por galão e objetivavam também reduzir o custo de uma cesta básica de alimentos em 30%.

No entanto, o descontentamento popular é mais profundo do que aquele que vem da raiva em relação à crescente taxa de inflação no país dolarizado, que acelerou para 5,2% em junho. Apesar de alta, a taxa é pequena em comparação com a inflação global em lugares como Sri Lanka e Argentina, onde o alto custo de vida também provocou protestos nos últimos meses.

“No Panamá, por trás de cada decisão técnica, há uma decisão política para favorecer aqueles que mais ganham”, disse o economista Maribel Gordon no primeiro dia de negociações. “O nível de evasão ao imposto de renda é superior a 64%. E essa cobrança recai então sobre os trabalhadores”.

Embora o Panamá seja um dos países mais ricos da América Latina, ele tem um dos mais altos índices de desigualdade da região. Mais de um em cada cinco panamenhos vive na pobreza – e o desemprego no país está em quase 10%. A corrupção também está alta: o Panamá ocupa o 105º lugar de 180 países no Índice de Percepção da Corrupção.

Por enquanto, a Igreja Católica tem mediado as negociações entre funcionários do governo e grupos da sociedade civil, que delinearam oito prioridades para a reforma, incluindo medidas para mitigar o alto custo dos bens, financiamento da educação e transparência governamental.

“Precisamos nos congratular por termos demonstrado mais uma vez que o diálogo é o caminho para encontrar soluções”, disse José Domingo Ulloa Mendieta, arcebispo do Panamá. “Juntos, restabelecemos a paz social”.

No entanto, mesmo quando os protestos recuaram, as rodovias reabriram e os professores voltaram à sala de aula, analistas como Carlos Barsallo — ex-presidente do capítulo panamenho da Transparência Internacional — expressaram ceticismo quanto ao potencial de mudança real.

Em entrevista à EFE, Barsallo disse que imagina que as negociações irão “apagar o fogo temporariamente” e que a crise provavelmente “se repetirá se os problemas mais profundos não forem resolvidos”.

—

Sara Herschander é uma jornalista freelancer e produtora de áudio baseada em Nova York. Tem trabalhos publicados em The American Prospect, Documented NY, e Univision, entre outras publicações.

(Publicado originalmente em 5 de agosto de 2022 no site Waging NonViolence)

Comunicar para mobilizar: 10 passos rápidos para comunicar seu projeto ou campanha

Muita tecnologia para pouco futebol

A colunista Luh Ferreira mostra como a camisa azul da seleção, o VAR e novas ferramentas de vigilância tem mais em comum do que poderíamos supor à primeira vista

A camisa reserva da seleção brasileira de futebol se esgotou em apenas dois dias após o seu lançamento no site oficial. Sim, me refiro à camisa azul.

Que tempo esquisitos hein, camaradas? Essa camisa azul nunca teve nenhum charme, quase ninguém tinha. Toda vez que alguém aparecia com essa camisa azul no jogo era uma tiração de sarro só:

— E aí vai ficar na reserva? Cadê? Não tinha a camisa verdadeira na loja, não?

Já a amarelinha guardava ainda a simbologia da sorte. Com ela nos sentíamos mais seguros para entrar em campo com a seleção.

O livro “Maracanã: quando a cidade era terreiro” (2021) de Luiz Antonio Simas nos diz:

‘A camisa da seleção brasileira de futebol – que já foi branca, é amarela e vez por outra azul – pareceu ser em outros tempos, não tão distantes um exemplo daquilo que o romeno Mircea Eliade, filósofo e mitólogo, chama de hierofonia: a percepção da existência do sagrado manifestada em um objeto material. A camisa uma vez trajada pelos deuses do gramado, parecia virar manto de santo, vestimenta de orixá, cocar de caboclo, capa de Exu, terno de malandro, roupa de marujo; estandarte de aldeia que buscou definir-se a partir das artes de drible e gol’ (p. 9)

Simas nos confirma a força de uma vestimenta, de uma indumentária histórica, que carrega consigo um povo e uma cultura. Ok, isso foi antes do 7×1, quando parece que a gente entrou em campo sem camisa, sem cabeça, sem corpo, sem Brasil… Bom, pulemos essa parte.

Para ler mais: A democracia securitária em meio à pandemia e uma nota sobre a revolta e o militantismo

O próprio Simas, o autor que nos inspira a escrever este texto, realiza toda uma investigação da história, da cultura, da geografia dos encantados que convivem e dão vida, graça à mistica futebolistica brasileira, Exu e seus compadres e comadres se fazem presente e dentro e fora de campo, algo que o mercado, o capital que se engendra em tudo quanto é espaço, busca acabar. Mas a verdade é que “sorte não se compra”, então sai pra lá marca estrangeira rica, que aqui tu não se cria!

Censura, perseguição religiosa, não combina com futebol.

Censura e perseguição religiosa não combinam com futebol.

Voltemos então para a tal da camisa azul, a mais nova queridinha dos brasileiros. Aquela azulzinha besta já era! A nova camisa reserva tem status de oficial, minha genty!! Carrega um azul vivo, mais que anil, e uma estampa de onça pintada fluorescente nas mangas, bem mais animada que a amarela que ficou com a marca d’água estampada em toda a camisa. Os patrocinadores investiram na onça como simbolo de sua luta e da garra, coisa bemmmmm necessária nos tempos atuais.

A seleção brasileira vai à campo vestida de Juma Marruá, trabalhada na réiva?!

A patrocinadora que sempre lucrou muito com as vendas de camisa, ainda mais nessa fase bozónarista, busca atingir agora o público mais progressista? O animal print fresh pode dar alguma vida, tanto à desenxabida seleção brasileira, quanto à camisa reserva.

Pois bem, falando em futebol… confesso, sempre gostei muito! De jogar e de acompanhar os campeonatos, de ir ao estádio, de assistir pela TV. Torço ou já torci muito para o time do Palmeiras (que nos últimos anos vêm fazendo bonito até…) mas a presença do VAR me afastou do futebol e da torcida. Não consigo acompanhar e nem entender porque uma coisa destas apareceu no esporte. O VAR tornou-se o verdadeiro juiz do jogo. O juiz, que sempre foi aquela pessoa com a qual todos eram obrigados a lidar, porque estava em suas mãos a definição das jogadas, e portanto para lidar com ele e suas intervenções tinha que ter a ginga, sabedoria brasileira, arte de fazer sem ter feito… Juiz passou a ser um moribundo, desconsiderado, chutado mais que a bola, que corre de lá pra cá em campo só esperando o momento polêmico acontecer, para gesticular o perverso quadrado com as mãos que aponta “é lance para o VAR” e aí tudo pára. As câmeras entram em cena e ali se vão os segundo mais enfadonhos de todo o jogo… enquanto se espera o momento em que a maldita da câmera vai dizer se foi ou não pênalti, se o gol valeu ou não, se foi mão na bola ou bola na mão.

Se o VAR estivesse presente na copa do mundo de 1986, Dieguito Maradona teria seu famoso gol “mano de Dios” invalidado e o que seria do futebol sem esse lance? E quantos lances incríveis vêm sendo impedidos, corrigidos, massacrados por conta dessa tela vigilante que vêm orientando e até mesmo paralisando o futebol brasileiro nos últimos anos?

É tanta paralisia, é tanta pressão, é tanta desconfiança e preocupação com o que acontece fora de campo, uma vez que a vigilância está ali presente, que a coisa só poderia descambar para onde? Em violência. É impressionante a quantidade de xingamentos, de pontapés, de descontentamento expressos em um jogo. Até técnico agora quer entrar em campo pra tretar com juiz, que situação… A brincadeira, a alegria acabou.

O livro de Simas (2021) nos apresenta a história da construção do estádio do Maracanã e as reformas que mudaram completamente a experiência de quem o frequenta, transformações que vêm acontecendo em todo o mundo futebolístico, que podem mudar completamente a maneira como enxergamos o esporte e cultura que ele carrega.

Tais mudanças, que vão desde a destruição da geral, que trazia todo um misticismo, toda uma cultura das periferias para o centro, onde torcer não significava apenas comprar um ingresso e incentivar o seu time, mas marcar presença em um lugar, num espaço-tempo do encantado, onde tudo no mundo poderia esperar, pois ali no gramado, quando o juiz apitasse o início do jogo, coisas inacreditáveis, sagradas e profanas poderiam acontecer. Dependia mais da fé e da sorte do que da competência da turma.

Hoje, como alerta Simas, não há mais estádio, mas arena. Não existe mais manto sagrado, mas uma camisa que mais parece um outdoor. Não existe mais torcedor, e sim clientes.

O VAR, a vigilância e o mercado da bola não combinam com o futebol.

Nos anos 2000, quando acompanhava os campeonatos e jogava futebol na escola, aparecia vez ou outra uma expressão que circulava entre os boleiros famosos e, obviamente chegava na nossa vila:

“É muita tecnologia para pouco futebol”

Lembro bem que nessa época chegavam nas quadras, nos campinhos, aquelas chuteiras coloridas, com travas incríveis, tinha também as camisas de tecido dry fit, os jogadores patrocinados pelas marcas… enfim… tudo isso aí a turma dizia que era tecnologia. Mas o que importava mesmo era se a pessoa jogava bola, se tinha aquele cacoete no modo de andar que nem o Pagão, se trançava as pernas do adversário no elástico, se tinha estilo na cobrança de falta – que era gol na certa do Zico, se driblava com a alegria do Garrincha. Eram essas tecnologias que realmente importavam, que todo mundo que curte futebol se esforça para fazer e ver.

Essas tecnologias combinam demais com o futebol.

Outra coisa que me fez lembrar esta expressão entre tecnologias e capacidades nessa semana, foi a notícia de que os milicos adquiriram um software que tem a capacidade de capturar e analisar dispositivos celulares smartphone, extraindo dados de e-mails, nuvens, redes sociais e aplicativos de mensagem, mesmo de conversas apagadas. A empresa que vendeu a tecnologia, sem licitação, já lucrou mais de R$ 70 milhões de reais em equipamentos de vigilância, todos com dispensa de licitação com a justificativa de que não existem empresas habilitadas a oferecer este serviço. Tudo à serviço da segurança cibernética. Será?

Segundo matéria publicada na Folha de S. Paulo, os responsáveis pela compra deste e de outras tecnologias são os mesmos milicos aliados de Bozó que questionam a lisura do processo eleitoral e das urnas eletrônicas! Vejam só…Quando a gente acha que já viu de tudo da prática vigilantista…. chega um VAR para pegar geral.

Afinal, são os mesmos milicos, que compõe o governo federal e recentemente gastaram outros milhões em próteses penianas e caixas e caixas de comprimidos viagra.

É muita tecnologia pra pouco futebol mesmo, né?

Quem tem o direito de sonhar?

por Marcele Oliveira*

A ativista Marcele Oliveira conta sobre a resistência climática que vêm das favelas, periferias e subúrbios fluminenses e se pergunta como sonhar em conjunto é possível

“O clima hoje é de mudança. É da ousadia de querer justiça e uma vida digna para todos, todas e todes.” l Foto: @luannevesph via Instagram de Marcele Oliveira

Eu me chamo Marcele Oliveira, tenho 23 anos, sou uma jovem preta e periférica que integra a construção de uma Agenda 2030 no território de Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Falante desde pequena, minha formação acadêmica e profissão em atuação é em torno da Produção Cultural e da Comunicação. A Cultura, em um momento duro da vida após a ocupação das escolas em 2016, foi uma alternativa de horizonte importante para curar a tristeza de perceber que nem sempre as ações mais radicais irão surtir os efeitos que a gente deseja. Ainda assim, não abri mão de seguir radicalizando e sonhando futuros e presentes possíveis – e hoje não dá pra falar nem de cultura, nem de futuro nem de presente sem falar de questões socioambientais e justiça climática.

Nasci em 1999 e cresci na periferia. Graças ao incentivo nos estudos e um bom ensino médio público, tive acesso ao direito do passe livre secundarista e foi ele quem me apresentou a cidade para além das ruas da minha infância e do turismo dos cartões postais. O trem lotado, a lagoa entre prédios, o mar de gente, os cortejos entre sinais, os prédios históricos, o metrô gelado, o ônibus engarrafado na Avenida Brasil que corta do Centro até Santa Cruz te mostrando quantas cidades cabem em uma só…

Tudo isso eu observava enquanto circulava entre museus, teatros, jazz e sambas que me faziam feliz – mas nunca me faziam sentir em casa. Eu nunca me senti em casa na Zona sul. Hoje, reconheço que o direito de poder ocupá-la e conhecê-la, inclusive em seus defeitos. Foi isso que me despertou a curiosidade de entender como a minha e todas as outras periferias do Rio se adaptam aos desafios colocados quando ousavam existir para além dos impedimentos da mobilidade, da violência e da falta de futuros possíveis.

Leia mais: O que é resistência climática?

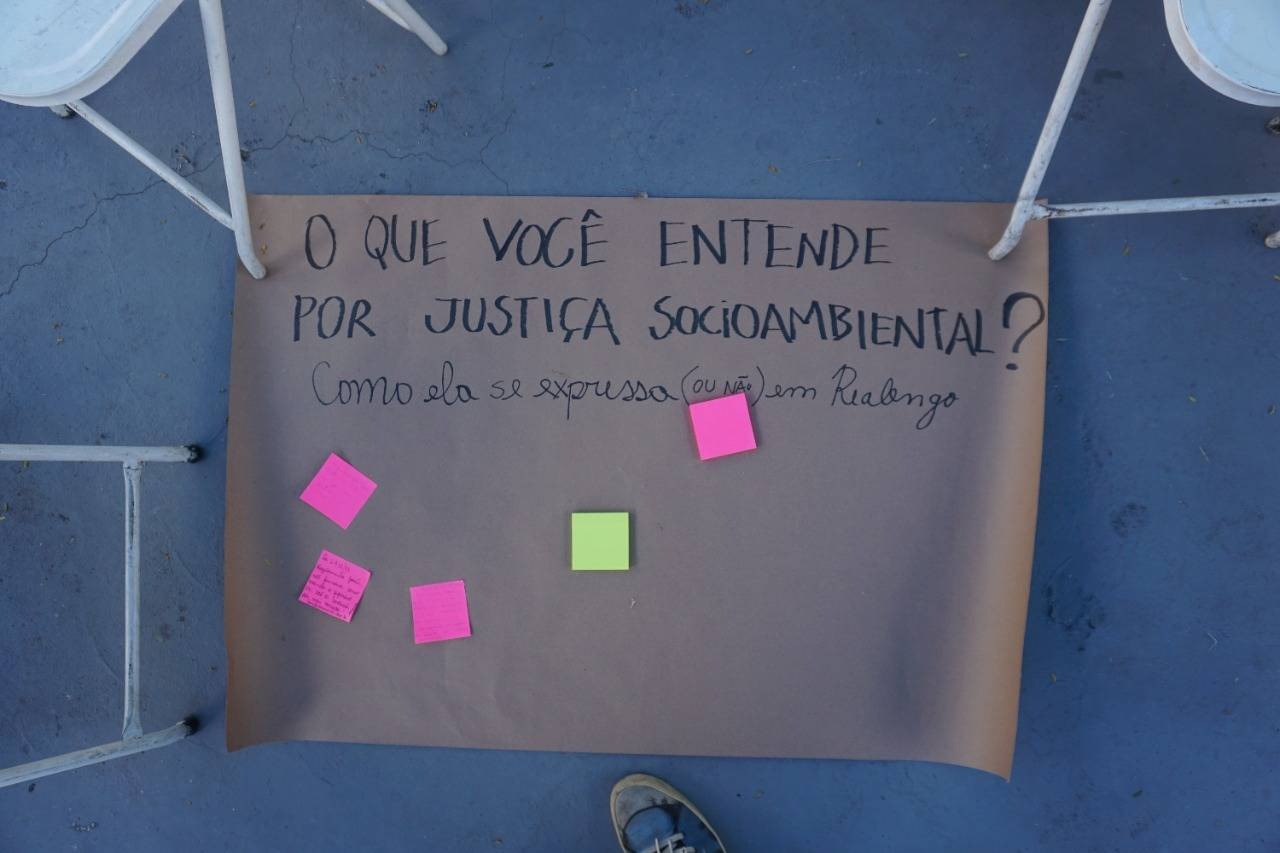

No meu território, situado numa origem de contexto militar, um possível Parque Verde está há anos sem garantias de sua implementação por conta da especulação militar-imobiliária que não arreda o pé de fazer de qualquer metro quadrado um negócio lucrativo. O Movimento 100% Parque de Realengo Verde denuncia esse caso e apresenta soluções práticas, como a Ocupação Parquinho Verde, localizada na calçada do terreno em disputa. A ocupação construiu uma horta comunitária, teto verde, composteira e um espaço para realização de eventos e encontros formativos. No espaço de eventos, tivemos um curso de Políticas Públicas de Realengo no primeiro semestre de 2022 e gerou as propostas que constroem a Agenda Realengo 2030.

Se em 8.000 metros quadrados já inventamos novos futuros, imagina com 142.000?

Fato é que um espaço público verde e de convivência traria muito mais desenvolvimento sustentável para o nosso território do que mais prédios de concreto e muros ao invés e árvores.

Avisa lá pra POUPEX!

Justiça Socioambiental foi um dos principais temas durante o curso de políticas públicas em Realengo. Além da ameaça de destruição do Parque – última área verde da região – o bairro vem sofrendo com constantes enchentes, fruto do descaso dos governos com a pauta da emergência climática. l Crédito: Marcele Oliveria/Reprodução

Resistir e sonhar

Ainda do lado de cá, a Teia de Solidariedade, organização de mulheres da Zona Oeste do Rio, se destaca pela proteção da identidade das mulheres negras quilombolas, indígenas, agricultoras e artesãs das Vargens e demais extremidades. Entre elas, o debate sobre empreendedorismo, empoderamento e tecnologias ancestrais de sobrevivência através de rodas de conversa, do reiki, da boa alimentação e da garantia do bem viver.

Em Sepetiba, o Instituto Arayara denunciou e, com muita luta, impediu junto ao Ministério Público a instalação de termelétricas flutuantes na baía. A baía, vale lembrar, é viva e meio de sustento de muitas famílias que são diretamente afetadas pelos efeitos colaterais da utilização de uma fonte de energia não renovável. Infelizmente, a decisão judicial já está sendo desrespeitada. Na Zona Oeste, tudo pode, não é mesmo?

Do outro lado da cidade, em Belford Roxo, a ONG Sim Eu Sou do Meio, aponta que, além de “nada de nós sem nós”, a justiça social precisa ser uma premissa essencial para a construção de uma sociedade igualitária.

Em Queimados, a Visão Coop constrói, junto a outros movimentos, a Agenda Queimados 2030 e se consolida como um laboratório de inovação cívica que organiza redes de cooperação e trabalha tecnologias sociais, digitais e verdes para a Baixada Fluminense. Em Caxias, o Movimenta Caxias e o Artivismo BXD incidem nas ruas com rodas de rima, sopão e distribuição de cestas vinculadas à proposta de construção de uma “Câmara dos Vereadores Popular” para fiscalizar e reivindicar direitos.

No Jacarézinho e na centralidade do debate de segurança pública, o Labjaca se coloca enquanto instituição que pode e vai também debater arte, cultura, esporte, educação e tudo mais o que for essencial para o desenvolvimento das favelas além do cessar fogo.

No Complexo da Maré, o data_labe é uma organização de mídia e pesquisa que realiza um projeto fixo chamado Cocozap, onde os moradores podem enviar denúncias de violações em relação ao saneamento básico do território via whatsapp, promovendo uma geração cidadã de dados que podem contestar dados oficiais que não condizem com a realidade do território.

Tempos de ousadia

Em reuniões nacionais e conferências mundiais sobre Clima, como a COP27 que esse ano rola no Egito e a Rio+30, que foi cancelada no Rio, é importante que instituições e coletivos que apresentam tecnologias verdes, sociais e faveladas com aplicações tão concretas para o enfrentamento das consequências das mudanças climáticas, tenham espaço.

Essa inserção se dá não só pela relevância dos seus trabalhos, mas também porque ocupar espaços como esses é importante para garantir, dentro das nossas condições políticas atuais, uma inserção de urgência e alerta vermelho para o Rio de Janeiro dentro da pauta Sul Global. É lá que nossas articulações de terceiro setor que pautam Justiça Climática tem uma chance real de garantir a visibilidade que pode atrair o tão necessário financiamento para alavancar seus impactos.

Essas ações e medidas urgentes, vale dizer, só são necessárias visto a ausência do Estado, que deixa lacunas e sangue nas periferias como medida de contenção da crise social vigente. Se quem cuida ou deveria cuidar não o faz, a gente se cuida, se reinventa e se propõe.

Mas, muito trabalho, vez ou outra, tira a nossa capacidade de seguir sonhando e sendo inventivo para além de apagar incêndio e salvar móveis de enchentes. Com o aumento dos preços, do trânsito, do intervalo dos trens, das injustiças e do caos, eu me pergunto: quem tem o direito de sonhar? A concretude da tragédia, da violência e do sofrimento já nem nos assustam mais. O massacre, sistemático, de corpos e corpas vulnerabilizados por suas cores, territórios e identidades é televisionado e a Justiça, aquela que deveria equilibrar a balança, não é capaz nem de descobrir onde estão os corpos.

O sonho, princípio básico da vida e da relação com a natureza e com o ancestral, como afirma Ailton Krenak, líder da União das Nações Indígenas, se torna, assim como a arte se tornou pra mim em 2016, estratégia de defesa. As tecnologias de resiliência nós já temos e aplicamos. O que queremos agora é tornar nossos sonhos mais utópicos de justiça social, de gênero, econômica e climática realidade de Leste a Oeste fluminense. A utopia, nesse caso, é viável, possível e urgente — como apontam as propostas da Agenda Rio 2030 construída pela Casa Fluminense.

O clima hoje é de mudança. É da ousadia de querer justiça e uma vida digna para todos, todas e todes da Cidade Maravilhosa e do Brasil. É da insistência em não deixar que desrespeitem a história, memória e patrimônio de nossos territórios. É das ocupações em espaços públicos e privados e principalmente dos espaços de decisão e de financiamento. É do compartilhamento da tecnologia mais milenar e ancestral que conhecemos: a capacidade de sonhar! Sonhar e acreditar que nada precisa ser como é, tudo sempre pode mudar, afinal, quem dita nossos caminhos somos nós. Precisamos, em geral, fazer parte da mudança e parar de acreditar naquilo que dizem ser “só” o que podemos. A gente pode muito, pode mesmo, pode mais e pode mais ainda quando se permite, se coloca e, em coletivo, SONHA.

Referências:

Agenda Rio 2030 – @casafluminense

Agenda Realengo 2030 – @agendarealengo2030

Movimento 100% Parque Realengo Verde – @parquederealengo

Ocupação Parquinho Verde – @parquinhoverde

Labjaca – @labjaca

Visão Coop – @visaocoop

data_labe – @data_labe

Teia de Solidariedade de Mulheres da ZO – @teiasolidariedadzo

Instituto Arayara – @arayaraoficial

Movimenta Caxias – @movimentacaxias

Artivismo BXD – @artivismo.bxd

*Marcele Oliveira é cria da Zona Oeste, produtora, comunicadora e ativista climática. Graduanda em Produção Cultural pela UFF – Niterói, mestre de cerimônias do Circo Voador e integrante da Agenda Realengo 2030 pautando políticas públicas para o território. Apresentadora, mediadora, facilitadora, produtora de conteúdo e praticante do exercício de comunicação popular e comunitária – onde a sensibilidade e o papo reto dominam e facilitam o entendimento. Pesquisa Justiça Climática e Racismo Ambiental vinculado às pautas de ocupação dos espaços públicos e direito à cidade. Mobilizadora popular no Movimento 100% Parque de Realengo Verde. O clima é de mudança! Instagram: @marceleolivv

5 passos para criar um coletivo de comunicação comunitária

Saiba como abrir uma associação comunitária de bairro

Pistas em linha – Formas de fazer processos dinâmicos de aprendizagem online

Queremos experiência reais, mas os tempos atuais insistem em nos manter na virtualidade. Confira pistas para atividades seguras e dinâmicas on-line

A vacina chegou, a pandemia amenizou, mas nem todas as atividades presenciais retomaram à normalidade. Será que estamos preparades para realizar atividades de forma segura e proveitosa? Preparamos algumas pistas para conduzir dinâmicas em linha.

Parece que o online veio para ficar. Já antes da pandemia, os conglomerados de tecnologia, a vigilância praticada por Estados e corporações e a expansão da nossa vida no universo digital já vinham redesenhando a presença humana no mundo. Agora as adequações feitas pela necessidade do isolamento indicam um caminho sem volta. Estamos cansados das telas, saudosos de presença e sedentos por experiências, mas a realidade insiste em nos manter em linha.

Em um encontro da Escola de Ativismo, um participante comentou: “Acaba a semana e a gente fica com a sensação de que falou com tanta gente mas, muitas vezes, não passamos do portão de casa”. Eu mesma sinto que fiquei mais silenciosa e sensível ao som, mesmo que tenha vivido esses dois anos com algum trabalho de campo e dinâmicas online bem interessantes — propostas pela galera do teatro-educação que teve que rebolar pra trazer para os encontros em linha a presença exigida pela atividades.

E você, já parou pra pensar em como você e as pessoas ao redor mudaram ao longo desses dois anos?

É pensando nessa presença e aproximação que acontecem no momento do café, nos intervalos ou na própria dinâmica presencial, que a Escola de Ativismo preparou dois materiais para guiar atividades online (ou em linha). Eles são resultado da experiência com grupos de ativistas na prática e trazem, inclusive, relatos e contribuições pessoais, além de um cardápio de possibilidades de ferramentas baseadas em cuidado digital.

A ideia é politizar a tecnologia. Nós a inventamos, não o contrário. Por isso, reinventaremos os modos de usá-la, reconhecendo seus limites, capacidades e vieses. Além de descolonizar as linguagens que afirmam uma certa hegemonia. Tomar as ferramentas em nossas mãos passa também por utilizar termos que possamos compreender. Queremos descolonizar, tropicalizar, tupiniquinizar, aquilombar estes termos e seus conceitos. Por isso, chamamos de atividade “em linha”, não online, e propomos uma desburocratização de métodos, através dos métodos-processo.

Veja algumas pistas para os seus processos de aprendizagem

Aquecimento

Momento para as pessoas contarem um pouco de si, uma mania, uma história da infância, um aprendizado, trazer uma receita, algo relacionado ao tema do encontro que possa depois ser resgatado durante as atividades. É diferente da checagem que se assimila ao “oi, tudo bem?” do dia a dia onde corre-se o risco da pessoa falar qualquer coisa de forma mecanizada.

Trazer sentidos fora da tela

Apesar de termos muitas atividades focadas na visão nos processos “em linha”, temos percebido a importância de criar atividades que envolvam outros sentidos, criando estímulos para que as pessoas experimentem algo com o corpo, com a audição, com as mãos fora do teclado e das telas, produzindo uma relação outra com o encontro e com o conteúdo. Que tal cantar juntos uma canção? Esculpir algo com argila?

Problematizar ferramentas e o mundo online

Muitas vezes, acreditamos que todas as ferramentas são iguais quando na verdade existem muitos mundos no espaço tecnológico. Reserve um tempo para problematizar questões politico-econômicas que envolvem a aquisição e compartilhamento das ferramentas. Busque informações complementares sobre sistemas de código aberto e fechado e a diferença entre ambas. E crie uma linha de recomendações. As pessoas precisam saber porque você escolhe uma e não outra, qual o histórico para a escolha, enfim: são diversos fatores que podem contribuir para que mais e mais pessoas descubram o potencial das ferramentas à serviço das pessoas, e não o contrário.

E por falar em problematização…. educação em linha para quem?

É importante lembrar como a conexão com a internet é racista, colonial e não inclusiva. As estruturas favorecem determinados grupos, segmentam setores e multiplicam desigualdades. Quem tem a possibilidade de estar conectada e participar de encontros online? Algumas comunidades ainda estão sem acesso à energia elétrica. Algumas pagam mais caro pela conexão que também não chega a determinados territórios. Ao promover e fomentar encontros em linha, vale a pena mapear e compreender a estrutura disponível ao público que se quer atingir e tentar garantir alguma estrutura.

Por fim, vale lembrar que não existe manual para atividades de aprendizagem. As pistas, como a própria palavra indica, são parte do caminho. É preciso refletir com elas e levar em conta as peculiaridades e características de cada território onde se propõe a atividade. Fazer com as pessoas e não para elas. Aprender fazendo é viver o método e não falar sobre.

Veja aqui o PDF completo com outras pistas para os seus processos de aprendizagem

Y hay también una versión en español

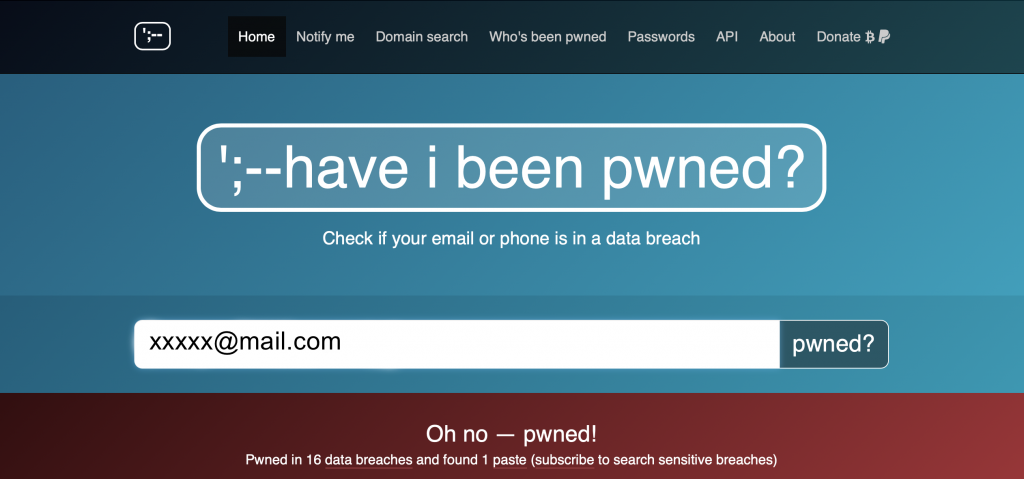

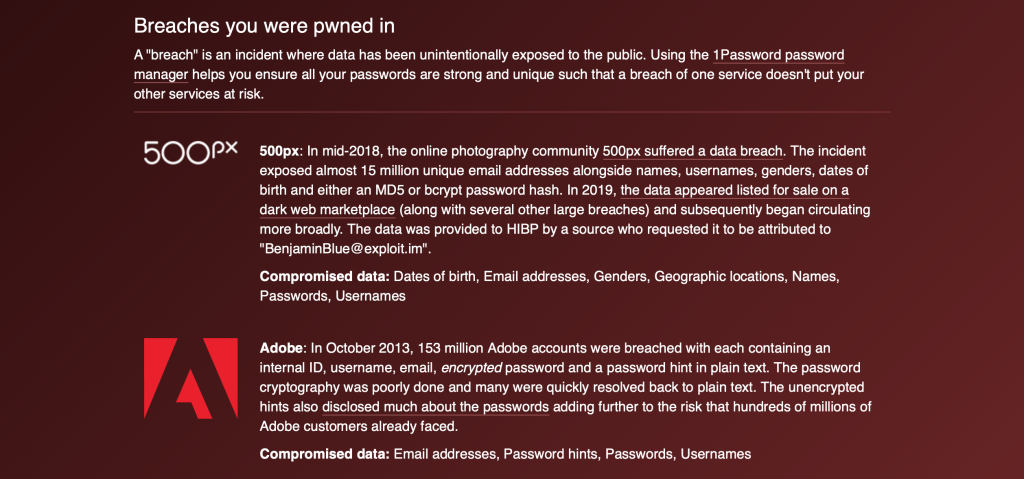

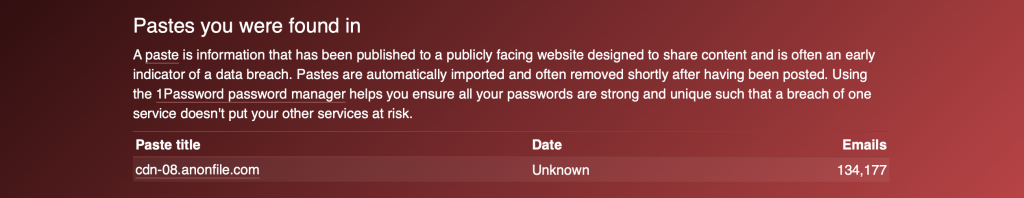

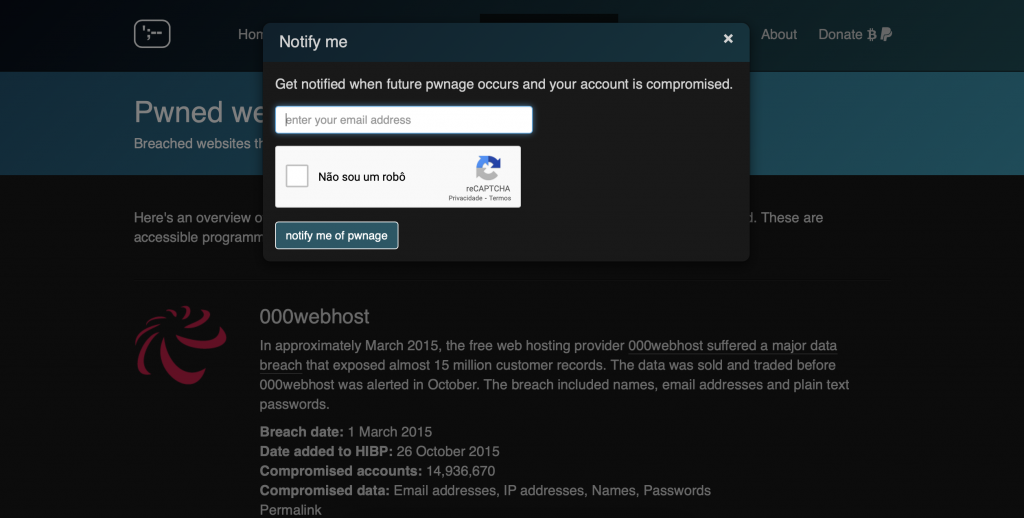

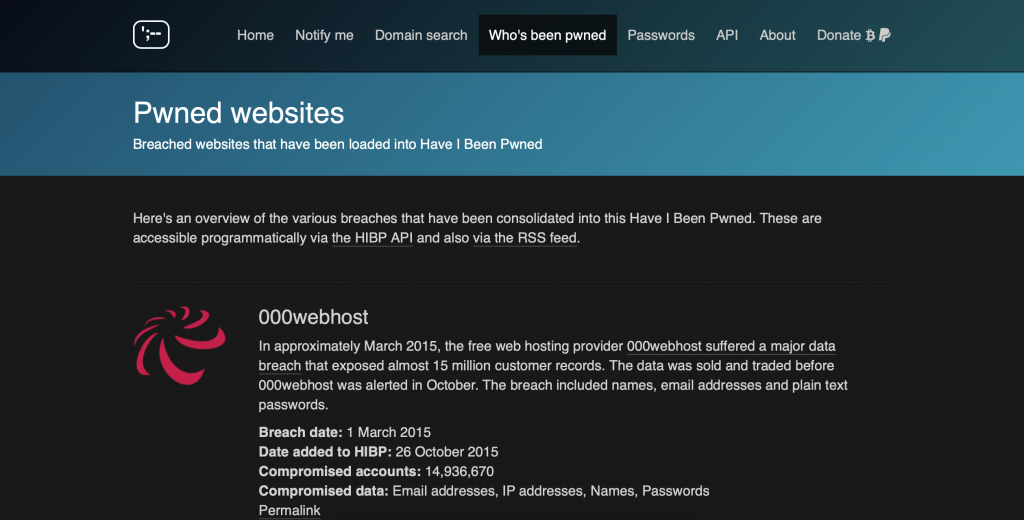

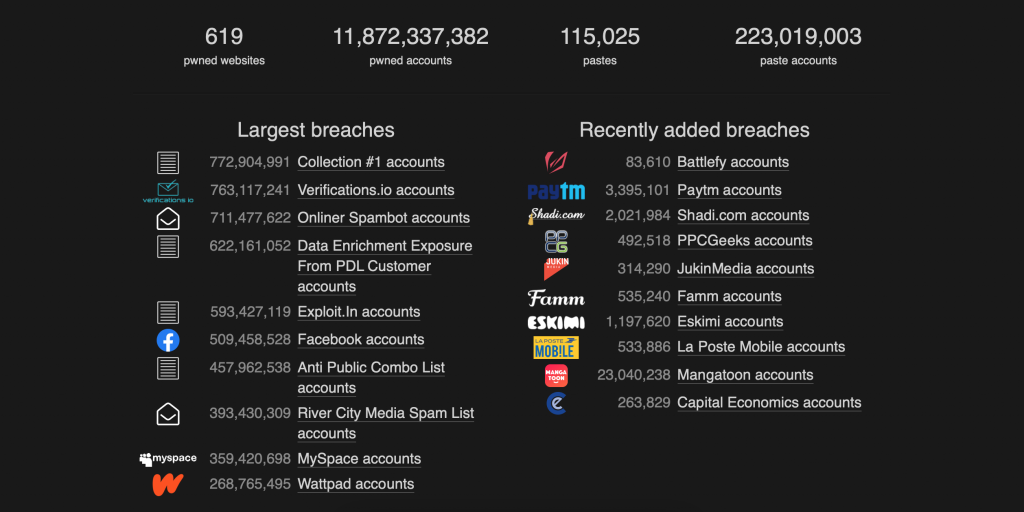

Como descobrir se sua senha foi vazada

De Jesus a Bolsonaro – Por que as histórias de jornadas funcionam e como podemos utilizá-las ao nosso favor

Resistência climática nos territórios: o que é e como fazer

Por Alicia Lobato

Em seu texto, a repórter Alicia Lobato entrevista uma série de ativistas pelo clima da região Norte e Nordeste do país, que falam um pouco de suas trajetórias e como têm feito para mobilizar suas comunidades para resistir.

Quem precisa lutar pelo seu território precisa resistir de várias formas. E isso é o que move pessoas a arriscarem suas vidas para falar sobre a proteção dos seus territórios e lutar batalhas incansáveis. Além de um ativismo, a resistência climática é sobre nascer em um contexto onde se é obrigado a ser ativista, saber usar os meios que lhe foram oferecidos e se apropriar dos que não foram.

Resistir não é apenas se fortalecer como indivíduo, é também se fortalecer coletivamente, seja por meio de organizações estruturadas, artivismo, comunicação popular. É respeitar também quem veio antes e usar esse conhecimento que foi passado para proteger os de agora e os que vem depois. Ou seja, é quando pensamos não apenas nas nossas florestas, mas nas vidas que estão nelas e no entorno, temos a compreensão do que é o meio ambiente e como resistir diante de tantas violências.

Apesar da pauta climática e ambiental estar sendo reconhecida como um problema a ser discutido, essa evolução precisa se dar junto com os territórios que já abordavam isso na sua própria história. O Brasil é o quarto país do mundo que mais mata ambientalistas, de acordo com relatório divulgado pela ONG Global Witness, em 2021. Defender os biomas e seus territórios no país costuma ter um preço muito alto, que ficou ainda mais caro nos últimos anos por conta de uma política agressiva e de não inclusão de pautas ambientais nos seus projetos.

Por isso, ouvir quem está na luta da resistência é fundamental para não apenas avançarmos nesta agenda, mas também encontrarmos uma solução.

Os Guardiões do Bem Viver atuam para proteger seu territórios das ameaças da mineração l Foto: Divulgação

Conhecimento é resistência

Diante desse cenário de medos e inseguranças, ativistas têm buscado caminhos para continuar na luta e conseguir também fortalecer os coletivos que atuam. Em Rondônia, a solução encontrada por jovens indígenas foi a construção de um coletivo, o “Juventude Indígena de Rondônia”, surgiu pela ausência de um espaço onde jovens lideranças pudessem atuar e contribuir com as pautas nas suas comunidades. Para Marciely Ayap Tupari, uma das coordenadoras da organização, a vontade surgiu depois dela ter participado do Acampamento Terra Livre, em Brasília, no ano de 2018. Ao ouvir vários relatos de participantes, ela se sentiu encorajada para participar de mobilizações.

“Até porque eu falo, principalmente, como mulher indígena, aqui dentro do estado de Rondônia é muito difícil você ver as mulheres atuando e ainda mais jovens, porque muitas vezes a gente não tem espaço”, conta.

Segundo a jovem, no primeiro encontro da organização eles conseguiram mobilizar representantes de pelo menos vinte povos indígenas. E eles têm se esforçado para alcançar mais jovens. Para resistir e poder ocupar outros espaços, Marciely precisa ir além do seu território, no entanto, esses outros lugares são repletos de violências que surgem de vários lados.

“A partir do momento que você sai de dentro do seu território e busca ocupar esses espaços você também acaba sofrendo um pouco de preconceito dos próprios parentes porque eles dizem que por ‘a gente não morar dentro do nosso território, nós não temos direito a voz’”.

“A gente sempre coloca que quando nós nascemos, principalmente povos indígenas, já somos ativistas”, diz Marciely l Foto: Arquivo Pessoal

Mesmo assim, com a crise climática, ela vê no seu dia a dia mudanças graves que precisam de soluções. De acordo com ela, o calendário tradicional de colheita já não é o mesmo, e além disso ainda tem as queimadas e o desmatamento. Esse conjunto de fatores a obriga buscar outros caminhos fora da sua comunidade, soluções para uma resistência coletiva, que, para ela, se baseia em investir no conhecimento e na comunicação.

“Precisamos sair do nosso território exatamente para buscar essas informações para ver que forma transmitimos para os não-indígenas entenderem qual é a nossa luta. Outra arma que usamos é a comunicação, estamos buscando formar outros comunicadores indígenas para mostrar para o mundo o que está acontecendo”. A resistência para Marciely surge naturalmente, com a luta constante nos territórios “Na verdade, a gente sempre coloca que quando nós nascemos, principalmente povos indígenas, já somos ativistas”, enfatiza.

O conhecimento, ou a educação, é um símbolo fundamental quando se fala de resistir, apesar de ser um obstáculo para alguns lugares, a migração obrigatória de sair do seu território em busca de uma formação é resistência. A educação para Emerson ‘Uýra’ Munduruku, bióloga, artista e educadora, também é resistir, principalmente, para jovens e juventudes das comunidades tradicionais.

Também conhecida como Uýra — A árvore que anda —, ela se define como “às vezes gente, às vezes árvore”, e tem atuado em pautas relativas aos territórios amazônicos. Nascida em Santarém (PA) e moradora de Manaus (AM), Emerson busca refletir suas vivências da periferia amazônida nos seus trabalhos. A árvore que anda, é uma maneira também de lembrar às pessoas o que é a natureza que encontramos hoje, como Emerson explica:

“Conta histórias dessas naturezas, das poluições, desmatamento, racismo, de opressões, mas também conta história de esperança de uma natureza das águas, das folhas, do som das nossas vozes”, diz Uýra, que também afirma ser uma pessoa indígena em diáspora, em retomada ancestral Para ela, se utilizar da arte é um modo de integrar natureza e “gente”, especialmente, quando se fala de Amazônia, com suas diversas causas e territórios.

Nesse sentido, seu trabalho artístico foi a maneira que ela encontrou para resistir como um corpo trans indígena. E, por isso, precisa ser política e um reflexo do que vivemos hoje. “A arte reconta a história, ela pode mudar rumos no futuro, fazer ver, se fazer sentir, pelo local da vida fazer sentir o outro. Quando falo de artivismo falo de fazer sentir, aproximar mundos”.

Intervenções artísticas e oficinas podem aproximar gerações e unir mundos. l Foto: Barbára Alves

A resistência vem da preservação da cultura e das tradições

Esse aproximar mundos é o que tem movido ativistas ambientais pelo país em meio aos retrocessos. Quando se nasce sendo quase que obrigado a estar na luta, a única forma encontrada de viver é procurar meios de persistir durante essa jornada. Os Guardiões do Bem Viver, de Santarém (PA), mostram que este aproximar dos mundos pode ser coletivo. Para Ronald Soares, um dos membros do coletivo, resistir é continuar um longo trabalho que começou com seus ancestrais, “para preservar hoje essas riquezas que temos aqui e combater a mineração dentro do nosso assentamento”. Resistir para os moradores do assentamento PAE Lago Grande, é evitar a chegada da mineração que tem tentado invadir suas terras.

Assim como a luta que começou com os seus antepassados, o que move também os moradores a enfrentar diversas violências é o conforto do bem viver, que Ronald resume como “costume, cultura e tradição”, que deve envolver diversas gerações e não apenas os jovens, que ele qualifica como “corajosos” e “vasos ruins de quebrar” na defesa de seu patrimônio social, natural e cultural.

“Todo assentamento tem um bem viver, pelo qual ele preza. A mineração afeta de morte o bem viver, que é tudo de bom que possuímos no nosso território, o qual não queremos que acabe”, diz.

A educação, segundo Soares, tem sido um bom começo para os ativistas espalharem e fortalecerem suas pautas. A motivação de compartilhar o que sabem e assim contribuir com perspectivas diferentes para suas famílias e amigos é uma aliada importante.

“Nós trazemos essas informações [sobre mineração] para a nossa comunidade, sempre debatendo. Isso é importante, levar esse conhecimento e transmitir ali aquela realidade do que pode causar, quais são as consequências e o que pode vim acontecer se nós como moradores não nos juntarmos”, diz Ronaldo, sobre a ação direta de ir de casa em casa falando sobre os perigos da mineração.

No assentamento não há sequer uma unidade básica de saúde, nem escolas públicas, por isso a resistência também passa por lutar por um futuro próximo em que outros jovens possam ter acesso a atendimento básicos.

“Temos criado projetos, logísticas de como debater esses temas, não só no nosso assentamento mas em qualquer lugar que vamos, o conhecimento é uma ferramenta muito importante que temos em levar essas informações, dá essa visibilidade”, diz.

“A juventude sem terra tem se colocado como sujeito importante até porque nós temos direito ao futuro e a sociobiodiversidade é um patrimônio das futuras gerações”, diz Aline. l Foto: Arquivo Pessoal

O assentamento Lameirão, em Alagoas, no bioma da Caatinga também tem buscado novas formas de resistência. Falamos com Aline Oliveira, do coletivo nacional da juventude do Movimento Sem Terra, que vive no assentamento desde sempre: seus pais se firmaram por lá ainda na década de 90. Para ela, ser ativista nunca foi uma escolha.

Ela explica que a luta pela reforma agrária tem sido uma luta pela natureza e pela conservação de práticas tradicionais. Nesse sentido, os territórios dos assentados tem potencial de preservação, além de produzirem alimentos sem veneno em um contexto em que o governo tem liberado agrotóxicos constantemente.

Aline conta que por causa de todo esse potencial destrutivo, o território vive em um estado de insegurança e sofre com ataques diários. “A juventude sem terra tem se colocado como sujeito importante até porque nós temos direito ao futuro e a sociobiodiversidade é um patrimônio das futuras gerações. Agora, isso não vai rolar se continuar nessa mesma forma de exploração”, acrescenta.

Segundo ela, a crise ambiental pela qual passamos surge de um capitalismo com falsas soluções que apenas encobrem problemas que o sistema mesmo criou. Ela diz que a luta é para que se crie resultados verdadeiros, respeitando os territórios e as pessoas que vivem nele. E isso passa principalmente por resistir ao avanço do agronegócio e das políticas anti- ambientais do governo. Mas como? Para Aline, a resistência dos assentados é continuar produzindo os alimentos saudáveis e reafirmar a identidade comunitária do espaço.

“Resistir perpassa esse processo de cultura, de identidade, mas também de reafirmação que esse território é muito mais do que um processo compensatório, como os capitalistas têm colocado”, analisa.

Olhando todos esses casos, um fio comum atravessa: a resistência é como cada um enxerga seu território, é sobre um futuro só ser possível se respeitar tradições apesar de um ambiente de luta. Para que as próximas gerações também tenham acesso ao bem viver, é sobre trabalhar o coletivo e entender que a educação e as trocas são peças fundamentais desse processo e da construção desses novos caminhos.