Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

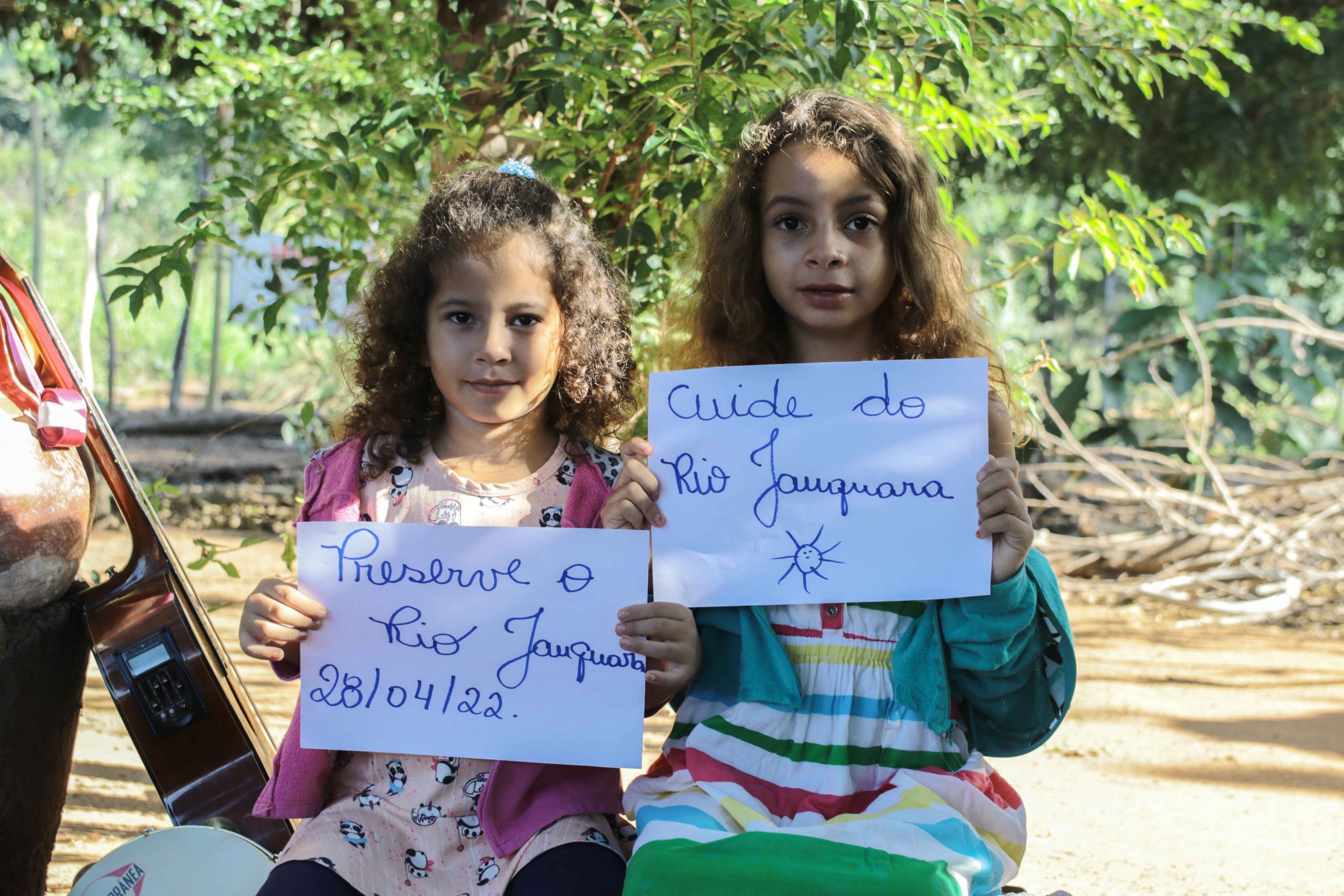

A defesa das águas também é assunto de criança

por Escola de Ativismo

Crianças se manifestam no dia do rio Jauquara no Vão Grante | Foto: Pedro Ribeiro Nogueira

da O dia do Rio Jauquara é igual uma festa de santo

tão abençoado

neste dia

nós não faz nada

só trabalha de ajudante na festa

E tem até hino de homenagem ao rio Jauquara

O hino é do Dito Ilino

A festa do rio Jauquara tem Salomão, Vanda, Mariana, Ivan e João e Silvio

Esses são os autores da festa

Nessa festa tem até cururu

Por isso a festa é tão importante

Claudenilson, estudante da Escola Estadual José Mariano Bento, de educação quilombola no território do Vão Grande

No quilombo Vão Grande, em Mato Grosso, crianças e adultos se mobilizam pela defesa de seu rio, o Jauquara, fonte de água, lugar de banho, morada de peixes e dos encantados que habitam a região. Como já mostramos em um vídeo gravado pela Escola de Ativismo, o rio é parte essencial da vida de quem vive por ali. E diante das ameaças da construção de empreendimentos que visam o território, crianças e adultos se unem na luta popular pela defesa do rio.

A Escola Estadual José Mariano Bento é uma escola quilombola localizada no Baixius, uma das comunidades do Vão Grande. Por ali, enquanto os adultos da comunidade se articulam como Comitê Popular do Rio Jauquara, as crianças tem desenvolvido atividades e projetos em sala de aula na mesma temática.

Poema escrito por estudante da Escola Estadual José Mariano Bento sobre o Dia do rio Jauquara

O poema que abre esta publicação é uma das produções dos alunos da professora Neide. Até os pequenininhos da educação infantil estão envolvidos e fazem atividades baseadas no livro Narrativas do Interior, livro que conta a história do território, sua cultura e seus habitantes e que pode ser baixada gratuitamente no site da Escola de Ativismo. Aliás, a obra que foi produzida por Pedro Silva junto com a comunidade já virou material paradidático na escola José Mariano Bento. O autor esteve na escola e conversou com os estudantes sobre a experiência da escrita sobre o lugar onde cresceu. Foi em um dia em que jovens de diferentes turmas se reuniram para assistir ao filme Narradores de Javé, produção brasileira que fala sobre escrita, memória, registro, território e capital.

Outro personagem de destaque por ali é Benedito Ilino, que criou uma música sobre o Jauquara e que agora é considerada o hino da luta pelo rio. Além de músico, ele é vigia da escola, ajuda na horta, é agricultor e pescador. Foi convidado para uma conversa com alunos e alunas a respeito da canção e do ato de escrever uma canção, e falou pela primeira vez para uma turma toda.

É interessante perceber como a dimensão criativa está presente na escola e a presença dessas pessoas que são parte da comunidade valoriza o rio, valoriza o território, valoriza a própria comunidade, valoriza o Comitê Popular e estimula mais gente a criar e escrever sobre o Vão Grande. É interessante também perceber como a escola é comunidade. Ali é um dos únicos pontos de internet. O portão fica aberto até de madrugada. Entra e sai quem quer. E se comunidade é rio e escola é comunidade, logo, escola também é rio.

Dicas para continuar se comunicando caso haja bloqueios na internet

Eleições ativistas: plataformas ajudam a acertar no voto e na defesa da democracia

As Eleições para presidência, governo estadual, senado e legislativo estão se aproximando e a Escola de Ativismo tem algumas sugestões que podem te ajudar a tornar a se informar e mobilizar na semana que antecede as eleições – e depois dela também.

Se para presidente a escolha não é Lá muito difícil, nas casas legislativas abundam bons nomes, que defendem causas importantes e podem ajudar a segurar e anular as boiadas, além de avançar nas conquistas de direitos sociais.

Confira 9 plataformas que te dão ferramentas para convencer aquele parente e também para escolher suas candidaturas nas eleições.

Você pode fortalecer a luta para tirar Bolsonaro do poder! Esta plataforma tem um guia prático para derrotá-lo nas urnas. São diversas estratégias para adotar ao longo das Eleições 2022. Acesse aqui a TIRA VOTO DO JAIR

É um monitor socioambiental e independente, atualizado semanalmente, que sistematiza os principais fatos, notícias e discursos relacionados à Amazônia. Pras eleições desse ano, eles elaboraram um guia analisando os quatros anos de Bolsonaro e do bolsonarismo na Amazônia Legal. Acesse aqui o Sinal de Fumaça.

3) Ruralômetro

Nessa ferramenta da Repórter Brasil você pode conferir um termômetro que mede como cada deputado federal tem atuado nos partidos nos últimos anos em relação a leis importantes para o meio ambiente, povos indígenas e trabalhadores rurais. Clique aqui para conferir o Ruralômetro!

4) PANE – Plataforma Antirracista nas Eleições.

A plataforma reúne as ações e ferramentas que o Instituto Marielle Franco está construindo para transformar a estrutura política do Brasil tendo em vista questões de raça, gênero e classe. Inscreva-se para receber oportunidades de ação! Confira aqui a PANE – Plataforma Antirracista nas Eleições.

5) Mulheres Negras Decidem – O MND qualifica e promove a agenda liderada por mulheres negras na política institucional, com objetivo de fortalecer a democracia e superar a falta de representatividade nas instâncias de poder. Veja as publicações. Saiba mais em Mulheres Negras Decidem ou @MNdecidem

Promovida pelo Clima de Eleição, a plataforma agrupa os candidatos que estão comprometidos com a agenda climática. Só entra nessa lista quem fizer um curso de formação no tema. A plataforma é atualizada semanalmente. Clique aqui no Vote Pelo Clima

A iniciativa da Coalizão Negra Por Direitos para apoiar mais de 100 candidates ligados ao movimento negro que concorrerão a cargos na Assembleia Nacional e na Assembleia Legislativa do país. Apoie em seu estado!

Promovida pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a plataforma reúne 30 candidaturas indígenas ao legislativo de todas as 5 regiões do Brasil. Acesse aqui Campanha Indígena

9) Farol Verde

É uma ferramenta de exercício da cidadania, construída para fortalecer a democracia. Nela você pode pesquisar informações e posicionamentos de candidaturas sobre as mudanças climáticas. Confira aqui o Farol Verde.

Segundo turno?

A colunista Luh Ferreira reflete sobre o cenário político a importância da escolha do candidato no primeiro turno das eleições

Domingo dia de tomar café da manhã mais tarde, em família… conversa vai, conversa vem e eleições. Claro…

Falamos, sobre candidatos, sobre zap, sobre apelações, sobre horário político, debate… uso da máquina estatal para fazer campanha e até a família Adams que compareceu no velório da rainha. O pretinho caiu mal na primeira dama que nunca teve nenhum gesto de solidariedade com o povo brasileiro, agonizamos nesses anos de pandemia e pandemônio, foi ter com a queen-colonizadora.

Feio demais Micheque.

Muito papo aleatório depois, minha mãe, aniversariante da semana, perguntou:

– Mas por que têm segundo turno?

Eu que nunca nem tinha pensado nisso, pois, desde que me entendo por gente, sei que o segundo turno faz parte de um processo democrático na escolha dos nossos representantes, uma espécie de confirmação do povo sobre o melhor candidato, me coloquei a pensar sobre o assunto.

Rapidamente lembrei da primeira vez que ouvi falar em campanhas eleitorais. Um ano após a constituinte vieram as eleições diretas! Lula e Collor disputaram fervorosamente o pleito.

Eu, com 6 anos, escutava “a eleição vai ser disputada por um playboy e um trabalhador!”

A maioria lá em casa era trabalhadora, mas nem todo mundo votou no trabalhador…

Isso deve ter se repetido em muitas famílias, porque, o Collor venceu no primeiro e confirmou a vitória no segundo turno, apertadinho, mas foi…

A constituição federal de 1988 organiza as eleições em dois turnos, justamente para que o povo possa confirmar a sua escolha, e o candidato de preferencia seja eleito com a maioria absoluta dos votos. Segundo turno vale para eleições dos cargos executivo: presidente, governador e prefeito – para municípios com mais de 200mil eleitores.

Por duas vezes, desde a redemocratização, não rolou segundo turno no Brasil – O sociólogo Fernando Henrique Cardoso se elegeu com maioria absoluta em 1994 e 1998.

A história em 2002, 2004, 2008, 2012, 2014, 2018, todo mundo já sabe…

E para que a gente não se esqueça: sim, 2016 foi golpe!

Mas voltemos ao papo lá de casa.

Depois de falarmos sobre o porque do segundo turno, a gente se deu conta de como está difícil defender o estado democrático, os direitos básicos, neste últimos anos. Não se trata de eleições apenas, estamos em uma guerra.

Estamos lutando contra o autoritarismo, contra o fascismo, contra o genocídio do nosso povo, das florestas, da cultura brasileira.

A opção da minha família é que as eleições sejam finalizadas já no primeiro turno, pois ninguém aguenta mais todo esse ódio, toda essa degradação.

Em casa sempre rolou polarização. Sempre teve espaço pra treta.

Aqui é palmeiras, lá é corinthians.

Um vasco, outro é mengão!

E a gente vê muito disso na política…

Teve Lula contra Collor, Serra contra Lula, Dilma contra Marina, ops Aécio… teve até Haddad contra Coiso!

Mas esse ano de 2022, aqui em casa a gente escolheu levantar a mesma bandeira. Não por um candidato. Não é apenas pela sua trajetória. Não é uma questão de justiça. Não é nem porque ele tem o melhor projeto para o país… É apenas para que o fascismo não vença e o ódio não se faça presente por mais 04 anos nos corroendo, nos destruindo por dentro enquanto pessoa e por fora enquanto povo.

Muita gente lá de casa votou em Collor em 1989.

Nesta eleição geral, novo, velho, esquerda, direita, frente e costas, até quem tem mais de 80 vai fazer o L.

E pronto, vai dar primeiro turno e nós vamos assistir a copa juntos, de camisa amarela com estampa de onça, rua pintada, cervejada e tudo, e acabou.

Em 2023 o coro volta a comer!

Os 200 anos das independências latino-americanas diante de um momento terrível da história brasileira

Por Sigifredo Romero Tovar

Como se deram as “rupturas de tempos históricos” em nosso continente e que reflexos elas guardam até hoje com nossa realidade? O filósofo colombiano Sigifredo Romero Tovar coloca nossas histórias em perspectiva

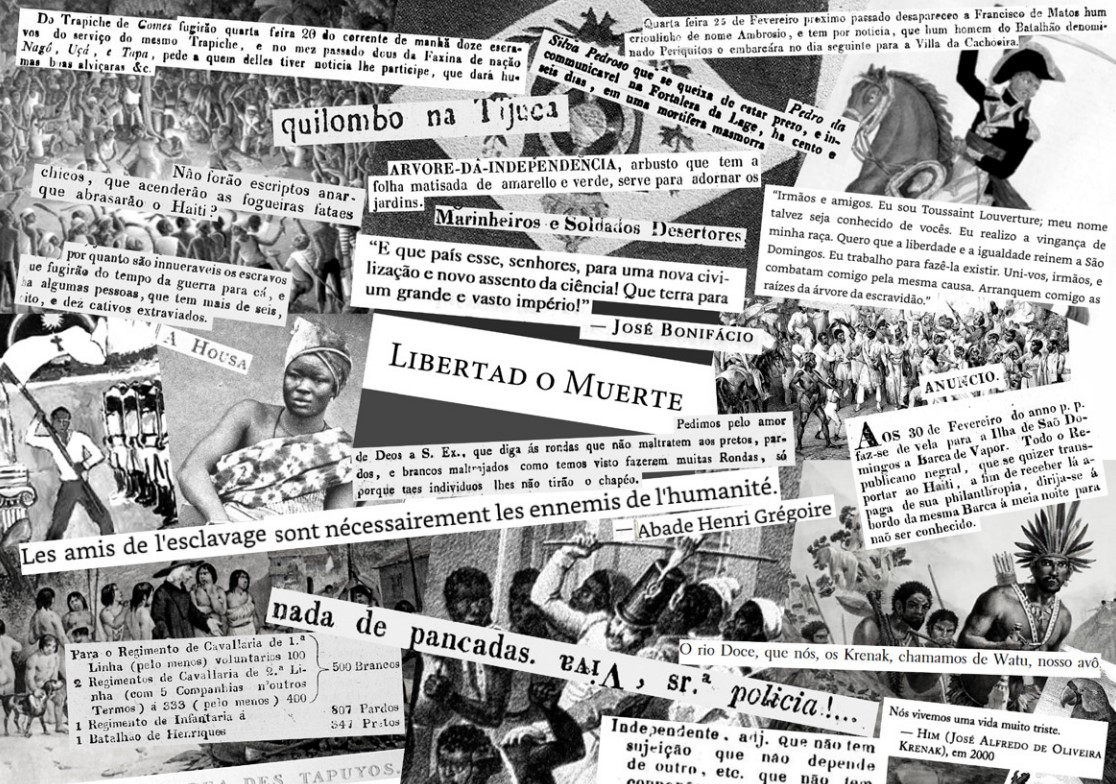

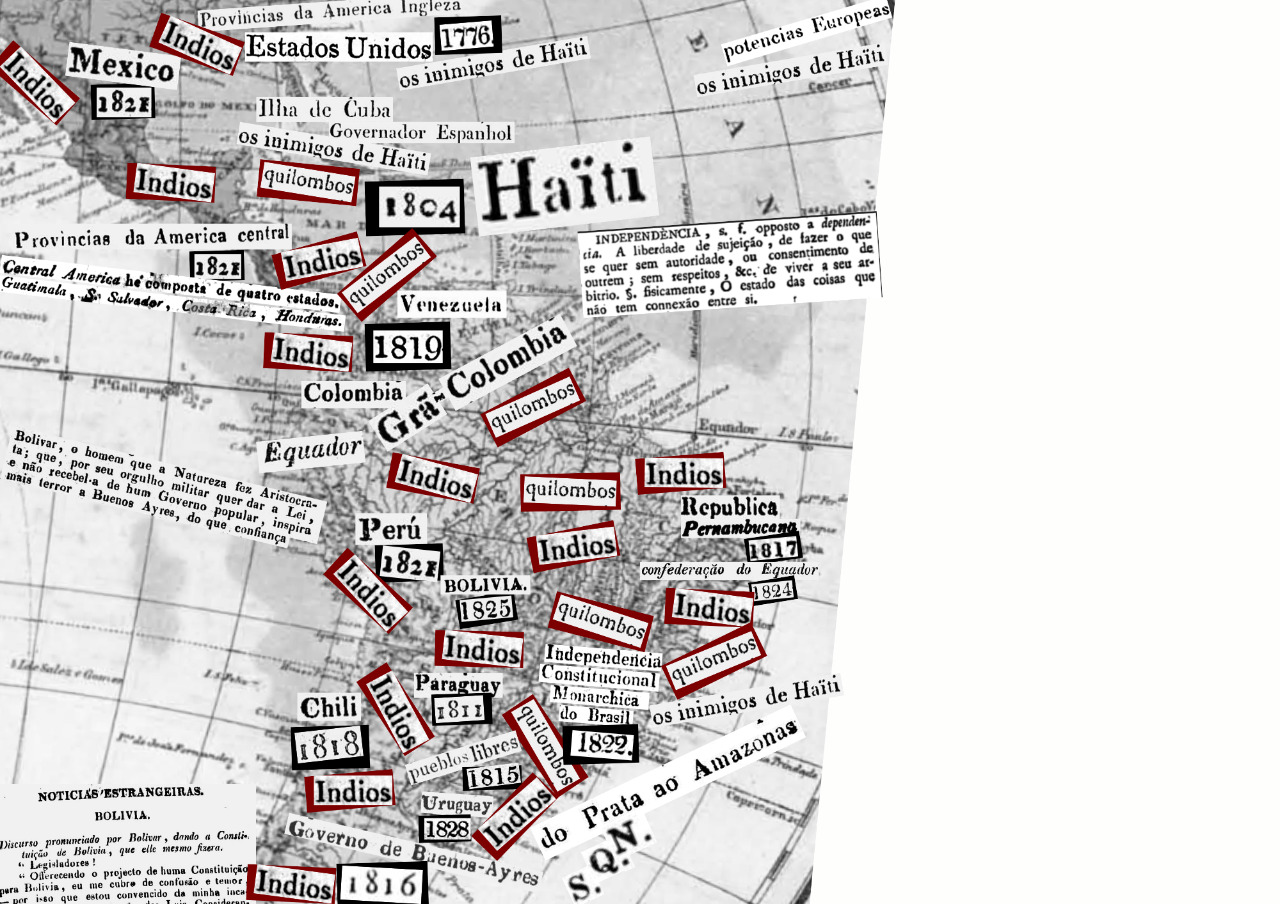

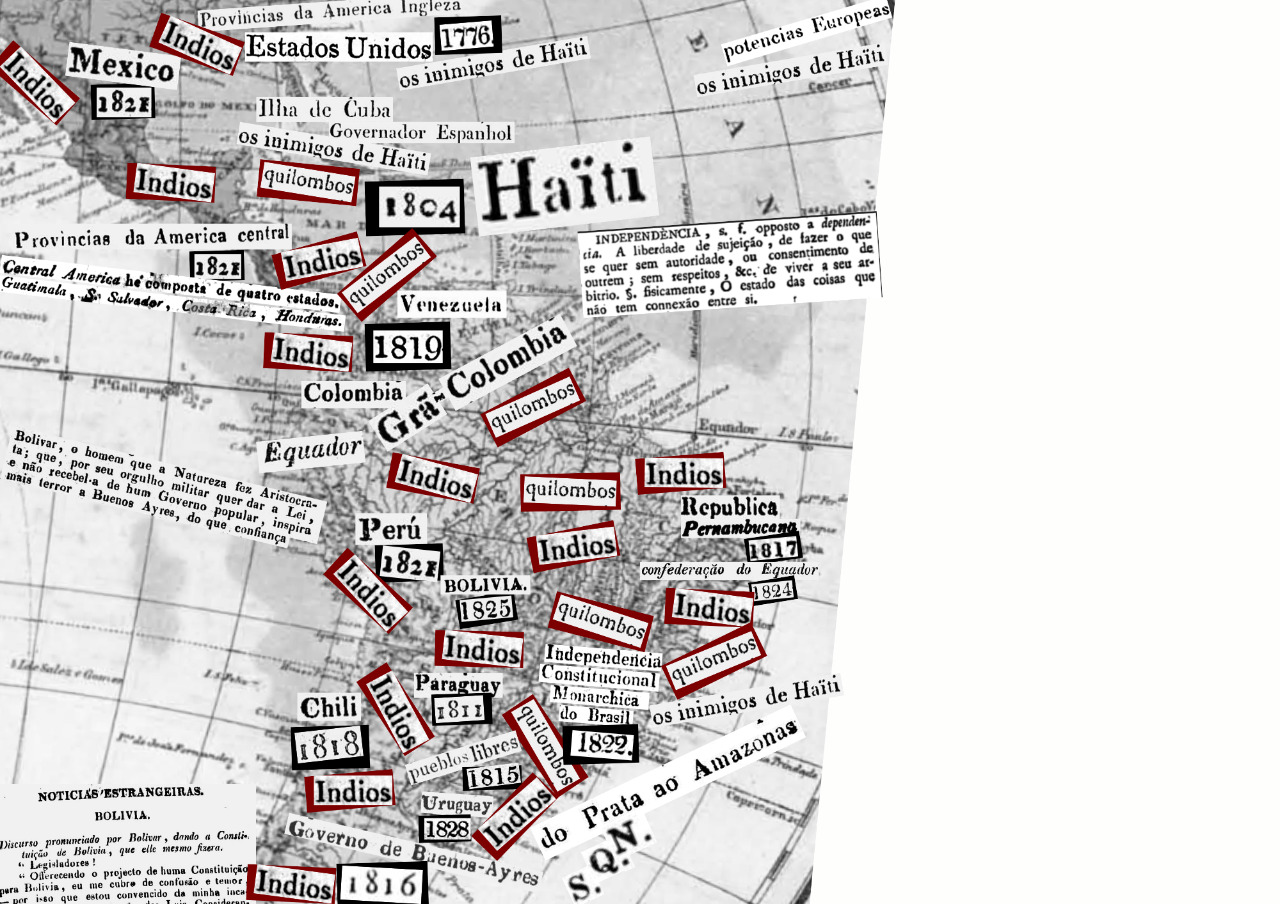

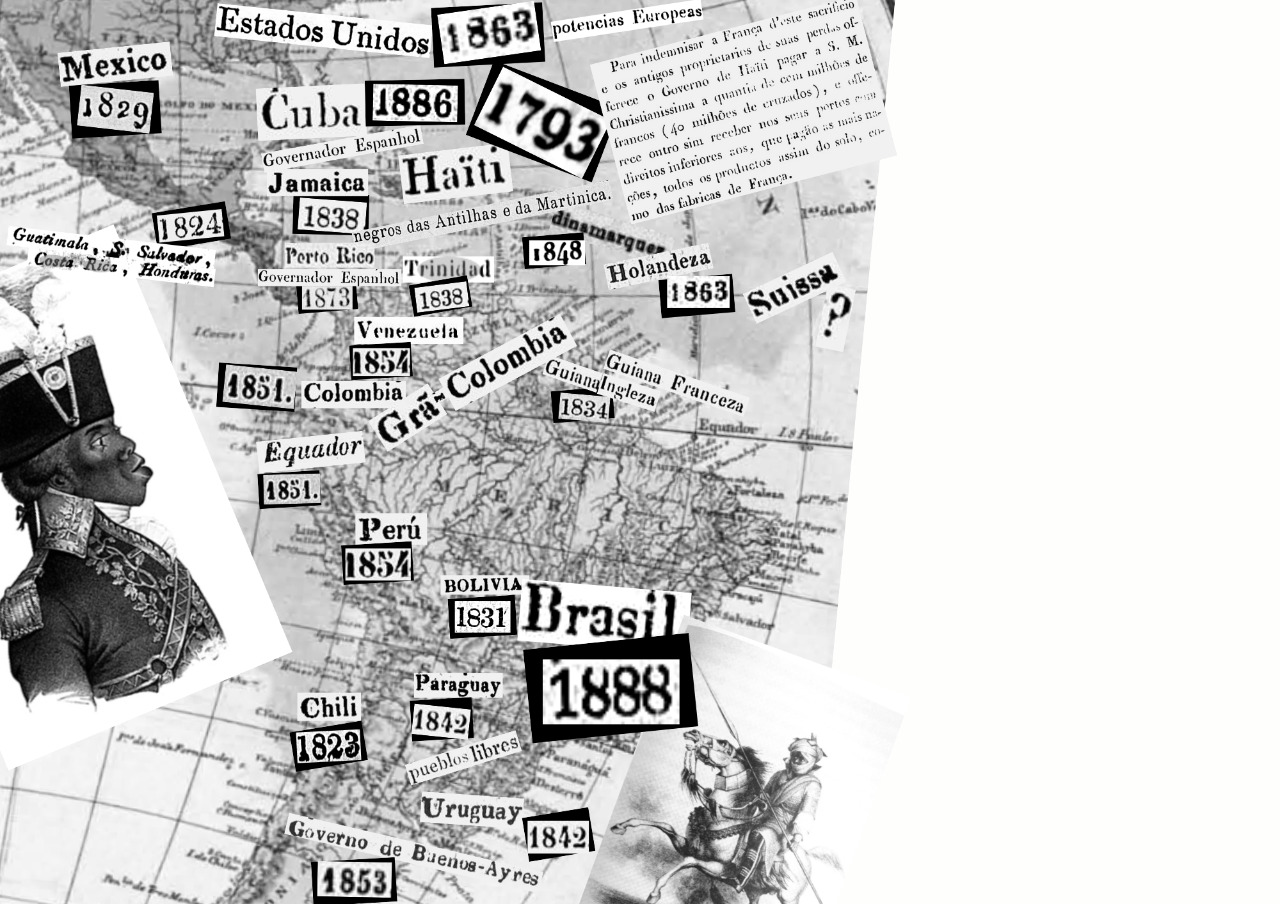

“As independências são coisa dos entusiastas do estado liberal moderno. Já as classes populares, vivem sua história como uma série de confrontos contra essa mesma entidade” l Foto: Calendário Insurrecional 2022

,Duzentos anos

A humanidade fraciona o tempo histórico, ou seja, seu próprio tempo, o tempo da sua experiência no mundo, o quebra. Antes e depois de Jesus, antes e depois da conquista, antes e depois da independência ou da criação do país. É assim que sabemos em que esquina da história estamos vivendo. As efemérides, nesse sentido, são pontos de conexão com o passado. E por isso, com o futuro.

Se a morte ou nascimento de um famoso filósofo ou personagem histórico completa 100, 200 ou 500 anos, os seus seguidores acadêmicos, pesquisadores, exegetas, professores, estudiosos independentes fazem alvoroço, se reúnem, e se renova o interesse naquela pessoa. Se fazem também reelaborações e o personagem passa por novos escrutínios e leituras. Às vezes se afirma poeticamente que ele ainda está vivo.

Na América Latina que o Brasil habita – sem saber, porque o Brasil não se olha no mapa – por estas épocas comemoramos timidamente 200 anos da independência da metrópole europeia. Os primeiros a comemorar são os haitianos que completaram a sua revolução em 1804, vários anos antes que os outros.

Nos outros países, o processo revolucionário só ia começar depois da invasão napoleônica da península ibérica em 1807 e 1808. Enquanto a monarquia portuguesa conseguiu fugir para o Brasil, os reis espanhóis caíram nas mãos de Napoleão. Esse acontecimento sobre o qual nenhum habitante das colônias ibero-americanas tinha o menor poder, propiciou as condições históricas para as independências.

Leia também: As Independências, o coração que vem da Europa e as revoltas que os senhores ainda tentam silenciar

A queda da monarquia fez brotar movimentos autonômicos e independentistas nas colônias hispânicas que vinham sendo incubados por 50 anos de mudanças socioeconômicas e culturais importantes. Na geral, foram as elites crioulas brancas que impulsionaram os movimentos nos diversos territórios e cidades: comerciantes, funcionários, militares, sacerdotes, pequenos proto-despotas ilustrados. Os movimentos foram particularmente fortes nas periferias do poder hispânico, como na Venezuela e em Rio de la Plata.

Entre meados da década de 1810 e meados da de 1820, a maioria das colônias hispânicas se libertaram da Espanha por meio das armas. A batalha de Ayacucho, que aconteceu no dia 9 de dezembro de 1824 foi o último grande embate militar que por fim quebrou o poder espanhol no seu grande bastião político e econômico da América do Sul, o Peru. Outras batalhas decisivas na América do Sul foram Tucumán (1812), Salta (1813), Chacabuco (1817), Maipú (1818), Boyacá (1819), Carabobo (1821), Pichincha (1822) e Junín (1824).

É isso que se comemora em primeiro lugar, umas batalhas, uns gritos libertários, umas cartas constitucionais que entregaram a América Latina para as elites locais. Nessas vitórias de curto prazo, as elites latino-americanas foram bem-sucedidas. E, com isso, conseguiram quebrar o tempo histórico criando uma nova era.

O conteúdo dessa nova era viria a ser, a médio prazo, o principal problema político das novas elites nacionais em formação. Os projetos nacionais foram sociedades organizadas pelo estado liberal e orientadas à exploração das riquezas naturais e humanas com o máximo de estabilidade política possível. Se hoje em dia temos muito mais do que isso é por causa da luta bicentenária dos camponeses, indígenas, negros e trabalhadores.

Nas narrativas pátrias, a nova ordem política surgida junto com a independência continua até hoje. Mesmo com golpes de estado, guerras civis, revoluções e ditaduras, reconhecemos nos estados modernos a continuidade dos regimes que começaram a nascer por volta de 1810.

Só a destruição do estado, uma revolução comunista ou anarquista, uma divisão do país, a conformação de uma monarquia ou uma intervenção estrangeira – e outras possibilidades que não imaginamos – poderia quebrar o tempo histórico e finalizar a era política que começou há duzentos anos na América latina.

São dois séculos de repúblicas independentes mais o menos liberais controladas por homens brancos e ricos divididos em federalistas e centralistas, conservadores e liberais, a Igreja católica, caudillos, coronéis e ditadores, onipotentes corporações transnacionais, Londres, Washington e mais recentemente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Será por isso que o povo não celebra com muita alegria e orgulho o bicentenário? Os indígenas, sem dúvida, se lamentam.

Depois das independências as elites brancas, culturalmente mais próximas da Europa do que da população escrava e indígena deram forma aos estados latino-americanos e sua incorporação ao mercado mundial em um processo que levou décadas. Uma parte fundamental desse processo foi o genocídio indígena e a ocupação das suas terras. Em certo sentido, para eles o século XIX foi um novo século XVI.

Heróis

E pensar que houve gente que supostamente criou um país. A Simón Bolívar lhe são atribuídos cinco. A José de San Martín, três. Homens que um dia foram de carne e osso são reverenciados na religiosidade cívica dos nossos estados liberais como libertadores de países inteiros.

Naquela época houve próceres de todo tipo: os que deram o primeiro berro, os que se decidiram a publicar aquele texto, os primeiros a desobedecer, os que convocaram aquela primeira reunião, os que educaram outros como Simón Rodríguez, o mestre de Bolívar. Eles fizeram coisas que não tinham sido feitas antes, coisas que até esse momento eram inconcebíveis. Mas é aí que tá: talvez até o cara que há alguns dias atirou sem sucesso na cabeça de Cristina Fernández de Kirchner, também se achasse um herói.

Interessantemente, para a tristeza de muitos historiadores e aficionados pela história, os heróis independentistas da religiosidade cívica do estado liberal não excitam tanto a emotividade popular como outros heróis políticos mais recentes.

Parece engraçado que diga isto pois no meu próprio país, há apenas um mês, a primeira ordem do novo presidente Gustavo Petro foi trazer a espada de Bolívar para fazer seu juramento presidencial perante ela. Por outro lado, na Venezuela a obsessão de Chávez por Bolívar fez todo seu extenso governo se parecer a uma representação – ao vivo 24 horas por dia na TV nacional – de Hamlet, com Bolívar como o fantasma do pai.

Mas a verdade é que no geral, apesar das estátuas, dos livros e dos discursos, as pessoas não têm muita ideia do que Sucre, O’Higgins ou Iturbide fizeram para se tornarem quem são. Não são eles que aceleram o coração do povo latino-americano. Isso quem faz são os heróis populares, como Getúlio, Lula, Chávez, Perón, alguns deles bem fascistas, é verdade, mas que conseguiram negociar com grandes faixas da população melhorias importantes nas condições de vida dos trabalhadores e ganharam em troca uma devoção quase religiosa ao líder amado. Claro que o Bolsonaro aqui não entra porque uma coisa é populismo e outra é doença social de caráter cognitivo e moral.

Afortunadamente os intocáveis populistas não são as únicas fontes de emoção política que agitam a América Latina. A promessa centenária da revolução mexicana, o fogo de luta espalhado pelo continente após a entrada de Fidel Castro em La Habana, a vitória da imaginação humana que o neozapatismo constitui, continuam ainda hoje frutificando em incontáveis lutas no continente inteiro.

Em comparação, nas independências hispano-americanas, e na brasileira mais ainda, se destaca um marcado caráter hierárquico. As celebrações sociais dessas datas são acontecimentos friamente institucionalizados que muitas vezes incluem desfiles militares. Óbvio, já que são os militares e outras forças da criminalidade uniformizada os detentores do máximo poder possível.

As independências são coisa dos entusiastas do estado liberal moderno latino-americano. Para as classes populares em luta, sua história faz sentido praticamente como uma série de confrontos contra essa mesma entidade. Nesses embates essas massas se construíram e transformaram dando forma às diferentes características políticas dos movimentos latino-americanos.

A nossa história política republicana é a história da luta entre uma grande maioria que é roubada dos frutos do seu próprio trabalho, da natureza que habita e da riqueza cultural criada por séculos pela humanidade contra uma pequena minoria de famílias mais ricas que deus e mais poderosas do que qualquer outro ator político da nossa história.

Apesar das vitórias e derrotas, as classes, movimentos e grupos sociais explorados, agredidos e marginalizados continuam a sua luta enquanto têm vida. A luta nossa é de todos os dias porque ela é pela sobrevivência e pela diversidade na natureza e na humanidade.

A nossa maior derrota sempre foi a venda moral, a entrega de todas as outras formas de viver e ver a vida em troca de um bom salário, casa, carro, uma conta na Netflix e a admiração dos desempregados e dos trabalhadores subalternos. A nossa maior derrota foi – e segue sendo – a entrega moral de cada indivíduo a um regime econômico irracional, inumano e ecocida.

Tudo bem que as pessoas consumam recursos sem saber nem se perguntar de onde vem nem quem os produz, tudo bem que as pessoas acreditem na promessa interminável dos índices de pobreza e na palavraria vazia e ridícula dos líderes do estado liberal cuja imaginação apenas alcança para prometer “melhorar a capacidade de compra” de todos os brasileiros. Enquanto isso, tudo ao nosso redor arde ou desaparece.

Já quando um importante número da população de um país está o suficientemente degradado moral e cognitivamente para cair numa enorme seita que tem como propósito efetivar uma aniquilação de tudo o que é vida e diversidade na sociedade e na natureza, podemos afirmar que fracassamos como sociedade. Bolsonarismo é isso: uma lobotomia nacional.

Nunca o Brasil se cobriu de tanta vergonha. Cada dia em que Jair Bolsonaro é presidente do Brasil, tudo aquilo que merece ser amado nesse país é derrotado. Porque a cada dia em que ele é presidente, uma violenta minoria se sente autorizada a atemorizar, assediar e aniquilar todos os que preferimos a vida, a natureza e a humanidade.

Do possível e o impossível

Entre os anos 1819 e 1824, os exércitos patriotas liderados por Simón Bolívar libertaram do domínio espanhol a região setentrional da América do Sul. Para chegar ao momento das primeiras vitórias definitivas em Boyacá (atual Colômbia) em julho e agosto de 1819, Bolívar havia acumulado dez anos de avanços e retrocessos no movimento emancipador.

Muito do que tinha acontecido no movimento até então esteve longe da vontade do “herói”: a invasão napoleônica da península ibérica e a timidez das primeiras tentativas de autonomia nas colônias hispano-americanas. Nisso, ele foi um homem historicamente determinado.

Mas para quando os movimentos juntistas e autonomistas crioulos começaram a florescer entre 1808 e 1810, Bolívar já tinha renunciado ao colonialismo espanhol fazia tempo. Era um convencido independentista numa época em que a independência era ainda politicamente impossível, coisa demasiado radical, impensável e estranha. Quando forças históricas externas a ele criaram a crise de legitimidade que gerou as condições para a formação do movimento independentista continental, Bolívar já tinha rejeitado o mundo tal e como era e estava preparado para o impossível que estava por vir. Nisso, ele foi um sonhador sem remorsos.

Por outro lado, Bolívar conseguiu ocupar o lugar que ocupa na história porque era um homem branco, rico, fazendeiro, militar, crioulo descendente de espanhóis. Nisso, Bolívar foi um privilegiado da existência.

Só que Bolívar não é Bolívar porque Napoleão conquistou a península ibérica nem por seus privilégios nem pela sua capacidade para sonhar. Bolívar é Bolívar porque no meio de tudo isso atuou, aproveitou o momento, somou-se aos esforços de outros, fez uso das vantagens dos seus privilégios e terminou o que outros tinham iniciado. Isso é vontade de ação, o elemento sine qua non para participar da história da humanidade.

Em boa medida, quando celebramos a Bolívar, San Martín, Tupac Amaru, Tiradentes, Martí, Zapata, Sandino e muitos outros, estamos celebrando a vontade revolucionária e criadora, a capacidade do ser humano para rejeitar a ordem de coisas dada, a rebeldia do impossível: rejeitar o mundo tal e como ele funciona, se comprometer moralmente contra ele e se atrever a criar um mundo novo.

A grande maioria das pessoas estará sempre comprometida com a realidade exatamente como ela funciona, fidelidade ao estreito mundo do possível. E isso só faz a rebeldia contra a ordem de coisas ainda mais digna.

Manter um pé atrás perante a realidade é viver em harmonia com ela, já que nada nela é para sempre. Uma coisa que qualquer efeméride individual ou social nos lembra é que tudo está sujeito à mudança, inclusive a mais importante, a da morte dos fenômenos, o fim de todas as coisas. Tudo tem um fim. Hoje as sociedades latino-americanas comemoram o fim da dependência política direta da Espanha e de Portugal. No futuro os nossos descendentes estarão comemorando o fim desse nosso tempo histórico.

Os nossos estados liberais, mesmo as nossas nações, estão condenados a desaparecer um dia. Não existe nada para sempre nem na história da humanidade nem na história da natureza. E não existe ordem de coisas, racista, hierárquica, machista, autoritária, teocrática ou patriarcal que não seja imbatível.

Talvez daqui a 20 anos ou daqui a uns poucos meses as condições para o fim do estado amadurecerão. Muitas coisas que fazemos agora e levamos décadas fazendo cobrarão novos e profundos sentidos nesse momento.

A cada dia que passa, novas soberanias estão nascendo e a semente de mundos pós-nacionais e pós-capitalistas se espalha. Agora mesmo estarão nascendo as estruturas culturais e sociais que um dia substituirão o estado liberal. Ou estaremos preparados para criar uma democracia participativa e igualitária ou cairemos em mãos de soberanias neofeudais, corporativas e paramilitares.

As independências ibero-americanas foram possíveis porque a soberania colonial foi quebrada e as elites locais, as melhor posicionadas para aproveitar o momento histórico, se encontraram numa situação em que não tiveram mais saída do que começar a governar.

A passos acelerados a ordem política mundial se vê confrontada com o mais importante de todos os desafios: as consequências ecológicas do modelo econômico que abraça, do qual depende e que legitima. O estado liberal, com a sua democracia a conta-gotas com a sua filosofia econômica orientada à acumulação para uns poucos e o consumo como objetivo de vida para a maioria, dificilmente conseguirá sobreviver às mudanças ecológicas globais cada vez mais catastróficas. A criação de estruturas políticas democráticas, participativas e igualitárias é o problema político mais importante a médio prazo.

No curto prazo, ao menos no Brasil, o problema político é a derrota do fascismo. Digo do fascismo porque é muito provável que o fascista já esteja derrotado. Bolsonaro é pouca coisa e foi elevado ao poder por razões que seu pobre intelecto nem consegue enxergar. Se o bolsonarismo parece ainda um fenômeno em apogeu é só porque poderosos interesses econômicos, a institucionalidade política do estado e a mídia continuam acolhendo-o moralmente e naturalizando-o como elemento constitutivo da sociedade brasileira.

Em outubro o fascista será derrotado nas urnas e será impossível o Brasil voltar ao tempo anterior a Bolsonaro pela mesma razão de que nenhum estupro ou assassinato pode ser desfeito.

Claro que o Brasil vai estar muito melhor com Lula como presidente, mas não por isso as hordas abjetas e embrutecidas que ladram, agridem e destroem vão desaparecer. Elas serão parte da paisagem humana brasileira ainda por muitos anos. Em primeiro lugar porque a liderança do PT não parece muito interessada em superar as condições socioeconômicas e os desenvolvimentos culturais que durante muitos anos incubaram a monstruosidade. Eles ainda tratam Bolsonaro como um acidente.

O bolsonarismo, para toda pessoa que não está possuída por essa doença, deveria ser outra coisa. Além da vergonha e a indignação, tão justas como insuficientes, o bolsonarismo é uma oportunidade histórica para pensar criticamente coisas como o racismo, a misoginia, a homofobia, a bestialidade evangélica, o agronegócio, o parasitismo no estado, a cultura burguesa, o caráter intrinsicamente antissocial e anti-pensamento das forças armadas, o paramilitarismo e a segurança privada, o narcotráfico e a luta contra as drogas. Nada disso é um acidente.

***

Há 200 anos, Bolívar, San Martín e muitos outros rejeitaram moralmente a ordem dada, agarraram o momento e afirmaram a sua vontade sobre o mundo, quebrando assim o tempo histórico.

A crise de legitimidade que serviu de estopim para as independências ibero-americanas foi a invasão napoleônica. A crise de legitimidade que acabe com o estado liberal latino-americano muito provavelmente chegue sob a forma de graus celsius da temperatura planetária. Cairá a atual ordem de coisas com um grau a mais? Com dois? Com quatro?

O que virá depois? O estado se transformará, se fracionará ou se eliminará para que a vida e a diversidade se imponham à máquina de guerra? Do jeito que estão as coisas no Brasil, se a ordem nacional-liberal desaparecesse hoje, se amanhã não tivéssemos de quem receber as ordens, o país viraria uma grande chacina.

É para evitar isso que os insubordinados de todos os dias espalham sementes, criam coisas que não foram criadas antes, agarram segundas oportunidades, fazem coisas de loucos. A luta nossa não é a cada duzentos nem a cada quatro anos. Nós lutamos pela liberdade e a sobrevivência todos os dias. Essa é vitória nossa de cada dia.

—

*Sigifredo Romero Tovar é filósofo ecosocialista formado em Historia pela Universidad Nacional de Colombia e em Estudos da Religião pela Florida International University. Atualmente, seu interesse acadêmico é a superação do capitalismo para que a humanidade não derreta de calor. Contato: srome039@fiu.edu

7 lições importantes para impedir um golpe

Foto: CTB/Reprodução

Nós temos um presidente que disse abertamente que talvez não irá respeitar o resultado de nossas eleições. Eleito diversas vezes para cargos legislativos também, ele faz falsas acusações para criar um clima de insegurança que é propício a um golpe de estado.

Ao seu lado, temos Forças Armadas que estão acusando as urnas eletrônicas, conhecidas em todo o mundo por sua confiabilidade, de não serem seguras.

Bom, são atores que louvam o golpe militar de 1964.

Temos que estar prontos para possíveis sabotagens, desde urnas até redes de transmissões elétricas ou de informações, para um candidato que pode reclamar vitória antes do fim da contagem dos votos, tentar parar a contagem, ou se recusar a aceitar uma eventual derrota.

Há quem ache que tenhamos virado o ponteiro da tentativa de golpe de “possível” para “provável”. De todo modo, precisamos nos preparar.

Necessitamos de planos, ideias e ações para ajudar a evitar um possível golpe. Esse site, por exemplo, faz um excelente trabalho de propor alternativas e resistências a um eventual putsch.

O que trazemos aqui vem do acúmulo de uma iniciativa chamada “Choose Democracy” [Escolha a Democracia] que prepara as pessoas para a possibilidade de um golpe.

Estas diretrizes são extraídas do amplo conjunto de experiências e evidências dos muitos países que passaram por um golpe desde a Segunda Guerra Mundial. Você pode ler alguns estudos de caso mais completos em Choose Democracy ou um manual mais longo baseado em evidências para este momento em “Hold the Line”: Um Guia para a Defesa da Democracia”.

1. Chame um golpe de estado de “golpe de estado”

Uma razão para usar a linguagem de um golpe é que as pessoas sabem que ele é errado e uma violação das normas democráticas – mesmo que não estejam familiarizadas com a definição exata de um golpe.

Temos que estar prontos para declarar em alto e bom som: Isto é um golpe de estado.

Se nos encontrarmos em uma situação de golpe precisamos ajudar as pessoas a ajudar nosso país a entrar em um estado de “ruptura psíquica”, de entender que isso não é normal.

Saberemos que é um golpe de Estado se o governo:

- Parar a contagem dos votos;

- Deslegitimar o resultado das urnas;

- Adiar a eleição;

- Certificar alguém vencedor que não obteve o maior número de votos;

- Permitir a permanência no poder de alguém que não venceu a eleição.

Estas são algumas das linhas que não podem ser cruzadas. Caso sejam, as pessoas têm que poder entender de imediato.

Os golpistas sempre afirmam que estão fazendo isso para salvar a democracia ou afirmam que conhecem os resultados “reais” das eleições. Portanto, não necessariamente precisa ter tanques nas ruas e oposição presa em massa para ser um golpe – o golpe do Congresso e de Temer em Dilma Rousseff que o diga.

Se algum desses princípios for violado, temos que declarar em alto e bom som: é golpe!

2. Lembre-se: golpes já foram interrompidos por pessoas comuns

Tentativas de golpe já aconteceram em todo o mundo e mais da metade falhou. Golpes de Estado são difíceis de orquestrar. Eles são uma violação das normas que exigem a rápida apreensão de múltiplos níveis das instituições de uma só vez sob uma premissa falsa.

Os golpes tendem a falhar quando as instituições governamentais (como as eleições) são confiáveis; há uma cidadania ativa; e outras nações estão prontas para se envolver.

O papel da cidadania é crucial. Isso porque durante o período logo após uma tentativa de golpe – quando o novo governo afirma que é o governo “real” – todas as instituições têm que decidir a quem ouvir.

Um golpe de Estado falhado na Alemanha em 1920 nos dá um bom exemplo. A população se sentia abalada pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pelo alto desemprego. Os nacionalistas de direita organizaram um golpe e conseguiram a ajuda de alguns generais para confiscar edifícios do governo. O governo deposto fugiu, mas ordenou a todos os cidadãos que os obedecessem. “Nenhuma empresa deve funcionar enquanto a ditadura militar reinar”, declararam.

A resistência generalizada e não-violenta começou rapidamente. As gráficas se recusaram a imprimir os jornais do novo governo. Os funcionários públicos se recusaram a cumprir qualquer ordem do golpe. E folhetos pedindo o fim do golpe foram espalhados por avião e à mão.

Há uma história do líder golpista vagando pelos corredores procurando em vão por um secretário para digitar suas proclamações. Os atos de resistência cresceram e eventualmente o governo democrático (que ainda tinha problemas graves) foi devolvido ao poder.

Os momentos após um golpe são momentos de heroísmo entre a população em geral. É assim que tornamos a democracia real.

3. Esteja pronto para agir rapidamente – e nunca sozinho

Normalmente, as tomadas de poder pela força são organizadas em segredo e lançadas repentinamente. A maioria das campanhas que derrotam os golpes o faz em dias: Na União Soviética, em 1991, demorou três dias. A França tardou em 1961 quatro dias e a Bolívia em 1978 levou 16 dias para conter o golpe.

A ação direta em massa pode ser a única maneira de impedir que Bolsonaro roube os resultados das eleições. É raro que o líder de qualquer país admita publicamente que pode não respeitar os resultados de uma eleição. Há algo que nos ajuda nisso: porque as pessoas que param os golpes raramente têm a chance de receber treinamento, advertência ou preparação. Dessa forma, podemos nos preparar.

Nos EUA, a iniciativa Transition Integrity Project realizou múltiplas simulações sobre as eleições dos EUA, tais como o que poderia acontecer se Biden ganhasse por uma margem estreita ou se Trump simplesmente declarasse a vitória quando não houvesse um vencedor claro. Em cada simulação eles concluíram que uma “manifestações massivas nas ruas podem ser decisivas”. As pessoas fazem a diferença.

Para começar a se preparar, fale com pelo menos cinco pessoas que iriam às ruas com você – a maneira mais segura de ir às ruas é com quem você conhece e confia. Converse com pessoas que você conhece no serviço público e na rua. Aproveite o tempo para se preparar para agir.

4. Foque em valores democráticos amplamente compartilhados, não em indivíduos.

Na Argentina, em 1987, um golpe começou quando um major da Força Aérea, ressentido com as tentativas de democratizar os militares e colocá-los sob controle civil, organizou centenas de soldados em sua base.

Enquanto o governo civil tentava negociar um acordo, as pessoas saíam para as ruas. Contra o apelo do governo, 500 pessoas marcharam até a base com o slogan “Viva a democracia! Argentina! Argentina!”. Eles poderiam ter passado algum tempo atacando o major. Ao invés disso, eles estavam apelando para seus concidadãos a escolherem a democracia.

O major tentou mantê-los afastados com um tanque, mas os manifestantes entraram na base de qualquer maneira. Ele sabia que disparar abertamente sobre civis não-violentos faria com que ele perdesse mais credibilidade. Logo 400.000 pessoas saíram às ruas de Buenos Aires para se manifestarem em oposição ao golpe.

Isto deu força ao governo civil. Organizações cívicas, a igreja católica, grupos empresariais e sindicatos de trabalhadores se uniram sob um compromisso de “apoiar de todas as formas possíveis a Constituição, o desenvolvimento normal das instituições de governo e a democracia como único modo de vida viável”. Os golpistas perderam sua legitimidade e logo se renderam.

Esta abordagem é diferente daquelas dos manifestantes que vão para a rua com uma lista de problemas ou uma queixa contra um líder odiado. Em vez disso, a mobilização está exaltando valores democráticos centrais amplamente compartilhados. Em nosso projeto, usamos a linguagem de “escolher a democracia”.

Isto reafirma outra descoberta da nossa pesquisa: como os golpes de Estado são um ataque à instituição atual, os democratas – que podem nunca se juntar – estão abertos para se unir em ações na rua. Isto, claro, é mais fácil se fizermos o convite sobre os valores democráticos com os quais todos podem se conectar.

5. Convencer as pessoas que ficar parado ou paralisado não é a solução

Imagine que em seu trabalho um chefe corrupto é demitido e um novo chefe chega. Em vez de sair, seu antigo chefe diz: “Eu ainda estou no comando. Faça o que eu digo”. Um grupo de seus colegas de trabalho diz: “Só recebemos ordens do antigo patrão”. Nesse ponto, surge a dúvida.

E é essa dúvida que os golpes usam para serem bem sucedidos. Basta a gente congelar e pronto. Mesmo quando apenas uma parte das pessoas se alinha com o golpe e o normalizam, o restante pode vir a aceitá-lo como “inevitável”.

Os golpes não são um momento para apenas assistir e esperar até que “outra pessoa” descubra que ele é errado. Não importa quem você é, você pode fazer parte da escolha pela democracia.

6. Realize ações que representem o Estado de Direito, a estabilidade e a não-violência.

Parar um golpe depende do tamanho das mobilizações e da conquista de quem está no meio. É uma luta pela legitimidade. Qual voz é legítima? Algumas pessoas já terão tomado uma decisão. O objetivo, então, é convencer aqueles que estão indecisos- o que pode ser um número mais surpreendente do que se espera.

Para trazê-los para nosso lado, esse centro indeciso tem que ser convencido de que “nós” representamos estabilidade e “os golpistas” representam hostilidade às normas democráticas.

Historicamente, o lado que mais recorre à violência tende a perder. Em um momento de incerteza, as pessoas escolhem o lado que promete máxima estabilidade, respeita as normas democráticas e parece ser a aposta mais segura. É uma disputa de quem pode ser o mais legítimo.

A resistência em massa aos golpes de Estado tem como táticas vencedoras: protestos pacíficos, greves, recusa de ordens e paralisação da sociedade civil até que o líder democraticamente eleito seja empossado.

7. Foque na calma, não no medo.

É assustador acreditar que estamos tendo que falar de um golpe militar E sabemos que é menos provável que pessoas com medo tomem boas decisões.

Então, busque a calma. Seja uma fonte confiável, através da verificação dupla de rumores e da divulgação de fatos de alta qualidade. Claro, leia as mídias sociais… mas passe algum tempo, você sabe, fazendo coisas reais que o fundamentam.

Respire fundo.

Lembre-se de como você lida com o medo.

Pense em cenários, mas não seja capturado por eles.

Estamos fazendo isso para nos prepararmos. Estamos nos precavendo. E podemos vencer.

—

Daniel Hunter é autor de livros como “Manual de Resistência Climática” e “Construir uma movimento para abolir a nova Lei Jim Crow”, além de ser gestor de treinamento global na 350.org.

(Publicado originalmente em 14 de setembro de 2020 no site Waging NonViolence)

As Independências, o coração que vem da Europa e as revoltas que os senhores ainda tentam silenciar

Por André Godinho*

O historiador André Godinho, do Coletivo História da Disputa, reconta o mito da Independência, mantido por corações brancos, para apagar lutas afro-indígenas

A crer nas celebrações oficiais da Independência, a nação brasileira tem origem num único coração, hoje frio, inchado, desbotado e embebido em formol.

O rito em si causa estranhamento, eventualmente nojo, mas também perplexidade: afinal, por que d. Pedro I? Mesmo tendo sido por mais de um século apresentado como grande personagem da independência, não existe qualquer comoção popular com sua figura. Conhecido por parte dos brasileiros como “o quadro da aula de história” ou como “o Marcos Pasquim naquele papel de cafajeste”, este príncipe não é exatamente reverenciado no Brasil na ordem do sagrado. Aliás, é muito mais frequentemente objeto de sátira — e isso desde a época em que governava.

Muitos brasileiros são capazes de dizer que quem proclamou a Independência foi d. Pedro I, às margens do Ipiranga, pátria amada, salve-salve… Muito menos sabido é que ele foi botado pra fora do Brasil pela mesma elite que o tinha chamado de Imperador, nove anos depois. Voltou para sua terra de origem, desmoralizado e vilanizado por quase todas as tendências políticas, restando apenas seus mais fiéis pedrominions (chamava-se “restaurador” ou “corcunda”, na época) tentando restaurá-lo. É também graças a isso que não restou muito da tentativa de construir sua memória heróica. Observe que mesmo os saudosistas da monarquia preferem o filho do que o pai. D. Pedro I deixou a heroicidade em 1831, quando foi chutado, e o que veio depois foi cada vez mais farsesco.

Por que ele, então? Minha explicação é que Pedro é celebrado não pelo que foi, mas pelo que encobre: a história de um país fundado e meio a revoluções e guerras civis, tendo a imensa maioria afroindígena da população um papel destacado em todas as esferas da vida, incluindo a política.

A colonização e o Brasil-mercadoria

Se o Brasil não vem de um coração cafajeste, de onde o Brasil vem afinal?

Antes de mais nada, brasil era uma planta – mas não qualquer planta. Nosso país compartilha com a Costa do Marfim (assim batizada por um navegador português) e a Argentina (derivado de prata, em latim) a relação entre o nome do país e uma mercadoria explorada por europeus no século XVI. Nesses primeiros tempos de violência colonial, houve diversas denominações europeias para esta parte do mundo – Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios, dentre outras -, acabando por consolidar-se aquela que remete ao que de mais lucrativo os primeiros colonizadores exploraram.

A função do pau-brasil na economia dos colonizadores era a produção de tecidos vermelhos, cor distintiva das vestimentas e acessórios da nobreza, tanto em Portugal quanto em outros países europeus. Cortado e embarcado por indígenas do litoral, a princípio a troco de escambo e rapidamente sob a violência da escravização, o pau-brasil tinha como destino não apenas o porto de Lisboa, mas também os de outras cidades europeias. Rasphuis, em Amsterdam, foi um dos locais de transformação do pau-brasil em tinta. Trata-se de uma instituição prisional para jovens infratores pioneira no continente europeu, em especial por inaugurar a pena de trabalhos forçados. Neste caso, o trabalho de beneficiar pau-brasil. Aberta em 1596, a prisão holandesa funcionou até 1815 e serviu de modelo para diversas outras.

Portanto, ao contrário do que se anda falando por aí, o Brasil não nasceu do atraso, e sim do que de mais moderno a economia capitalista europeia vinha produzindo ao longo de séculos de colonização, tanto em termos tecnológicos, quanto no que diz respeito às formas de explorar o trabalho. Os europeus tinham acabado de inventar a escravidão moderna, baseada na racialização de povos de outros continentes, quando Rasphuis levou o progresso e a inovação – e não o atraso e o arcaísmo – para o centro do continente branco.

Não foi só com o pau-brasil. Durante o século XVII, os engenhos do nordeste brasileiro estavam entre os artefatos tecnológicos mais complexos e inovadores conhecidos pelo mundo europeu. Seus consumidores eram endinheirados brancos, que foram descobrindo o prazer de consumir não apenas o açúcar, nas também o tabaco, o cacau, o café, o chá, dentre outras mercadorias coloniais. Foram esses beneficiários do colonialismo que, de seu lugar de observação e consumo do resto do mundo, elaboraram ideias como a de que existem sociedades mais ou menos atrasadas com relação ao progresso da humanidade. Eles, é claro, representavam o progresso. Por sua vez, as pessoas que produziam seu café representavam o atraso.

A mentira por trás disso é a de que os brancos europeus foram os criadores intelectuais e guias morais do mundo moderno e dito civilizado, enquanto as populações racializadas de outros continentes participaram desta construção apenas na condição de braços e pernas a serviço de seus senhores iluminados. Pelo contrário, tecnologias como a dos engenhos de açúcar foram desenvolvidas por sucessivas apropriações de saberes de povos invadidos e escravizados, além do aprimoramento cotidiano feito por cativos e administradores, bem longe da Europa. No caso do ouro, a grande mercadoria explorada no Brasil no século XVIII, trata-se de saberes de povos centro-africanos que já praticavam a mineração há séculos, além de saberes indígenas sobre o solo que habitavam, seus caminhos e suas paisagens. Exemplos dessas apropriações não faltam, incluindo as armas e táticas de guerra, que uma vez apropriadas pelos brancos serviam para a dominação de outros povos. O apagamento dos povos não-europeus na história do mundo moderno atinge terrenos que vão da agricultura às artes, da medicina à política.

A Independência e o Brasil como invenção política

Falemos, pois, dos apagamentos na história política, afinal a Independência do Brasil foi, acima de tudo, um conflito entre projetos políticos. No período de formação do Brasil, entre 1550 e 1850, de cada 100 indivíduos que ingressaram no país, 14 eram brancos europeus, 86 eram negros africanos. Na época da Independência, pelo menos 7 em cada 10 brasileiros eram racializados em categorias diversas: “pretos”, “mulatos”, “pardos”, “caboclos”, “índios”, etc. No entanto, duzentos anos depois, a história da Independência segue tratando a imensa maioria da população como elementos da paisagem, ou como braços para a lavoura. A extrema desigualdade nas relações de poder numa sociedade escravista, além de produzir todo tipo de barbárie, também permitiu sucessivos apagamentos que fazem com que livros que contam a história da Independência continuem mostrando, em 2022, uma monótona sequência de personagens brancos da elite como fundadores do Brasil.

Esses apagamentos continuam não por herança, mas porque as forças do colonialismo e do escravismo seguiram atuantes após a Independência, e seguem até hoje. A colonização não foi apenas uma violência de europeus contra não-europeus. Do lado de cá do Atlântico, onde a expectativa de vida dos negros era de 19 anos, formaram-se elites brancas poderosíssimas em torno de núcleos coloniais como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Senhores com terras maiores que reinos, famílias servidas por tantos escravos domésticos que poderiam fazer inveja a nobres da Europa. Ainda que a colonização canalizasse boa parte de seus lucros para a Europa, séculos de espoliação local firmaram o poder e a riqueza dessas famílias, a exemplo dos ancestrais de um recém-aposentado político brasileiro, filho de deputado, bisneto de prefeito e tataraneto de senhores de engenho e traficantes de escravos. Assim como muitos outros membros de nossa elite colonial contemporânea, ele jura que enriqueceu com seu próprio trabalho — com a mesma cara de pau com que subia em palanques eleitorais para dizer que não é político.

Mas deixando de lado a árvore genealógica dos Dória, o que importa notar é que, na época da Independência, a máquina de moer gente do colonialismo estava a todo vapor, com o tráfico de pessoas negras escravizadas batendo recordes históricos ano após ano. Ao se estabelecer no Rio de Janeiro, a Corte de João VI construiu na cidade aquele que se tornaria o maior porto escravista do mundo, o Cais do Valongo, cujas ruínas foram descobertas recentemente. Estima-se que, entre 1811 e 1831, 800 mil pessoas desembarcaram no Valongo para serem escravizadas no sudeste brasileiro. Isso num tempo em que a população do Rio de Janeiro era de cerca de 100 mil habitantes.

Ao mesmo tempo, não muito distante do Valongo, na região serrana de Petrópolis e Nova Friburgo, a Corte portuguesa estabeleceu na década de 1810 colônias de alemães e suíços para que a família real e seu séquito não só respirassem os “ares europeus” das montanhas, mas também desfrutassem de uma paisagem social branca. Para se estabelecerem, esses colonos combateram e derrotaram quilombolas, resolvendo duas demandas da Corte de uma só vez. Algo semelhante ocorreu no espaço urbano do Rio de Janeiro, que se tornou muito mais segregador com relação aos negros após 1808, graças à criação da polícia, que tinha como primeira função, em seus estatutos, impedir a reunião de “pretos”, fossem eles escravizados ou libertos. A simultaneidade entre o aumento do tráfico de pessoas escravizadas e a europeização dos espaços de interação social das elites demonstra que o projeto dessas elites era se imaginar na Europa sendo sustentados pela exploração brutal dos africanos e afrodescendentes.

Para a imensa maioria dos líderes brancos e proprietários da Independência do Brasil, a escravidão não era apenas herança do passado, mas projeto de futuro e garantia da grandeza e do progresso do Brasil. Figuras como José Bonifácio de Andrada e Silva, que em 1823 defendeu um projeto de nação que aboliria gradualmente a escravidão, foram excepcionais e tiveram seus planos frustrados. Além disso, importa destacar que a existência de projetos de abolição elaborado por lideranças como ele se deve principalmente ao temor de desintegração nacional por uma rebelião escrava ou por conflitos envolvendo a exigência de igualdade civil por parte da população negra livre e liberta. Na época da Independência, este temor tinha nome: Revolução de São Domingos.

A Revolução no Brasil: o que não deve ser dito

Principal colônia escravista francesa, a ilha de São Domingos foi palco do segundo movimento de Independência a atingir a vitória no continente americano, dando origem ao Haiti. A primeira independência tinha ocorrido nas Treze Colônias inglesas da América do Norte, que se rebelaram em 1776 contra tributos e decretos repressivos criados pelo rei da Inglaterra. Porém, enquanto os Estados Unidos da América foram fundados por colonos brancos que não tinham a menor pretensão de estender qualquer direito às populações negras e indígenas, o Haiti colocou em todas as principais posições de poder pessoas que tinham vivido como cativas e que conquistaram a liberdade ao longo de uma série de guerras brutais contra colonizadores franceses, espanhóis e ingleses que ao longo de décadas tentaram reescravizar sua população.

O impacto global da Revolução de São Domingos tem sofrido um apagamento que diz respeito à história global, e não apenas do Brasil. Debates sobre a origem da democracia e dos ideais de igualdade no chamado “Ocidente” ignoram completamente uma experiência revolucionária que impactou os rumos da história mundial, no mínimo, tanto quanto a Revolução Francesa. Apenas para ilustrar uma afirmativa tão chocante a ouvidos acostumados à ladainha colonizadora, o Haiti deu início a processos de abolição da escravidão que, em um século, extinguiram este regime em todo o continente americano, acabando também com o tráfico de pessoas escravizadas que os europeus haviam estabelecido na costa da África.

Como demonstra o historiador Marco Morel, no livro “A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito”, os eventos de São Domingos foram debatidos no Brasil da época da Independência tanto entre as elites, que viam neles uma ameaça, quanto entre a população racializada, que via neles uma esperança.

“Haiti é um farol elevado sobre as Antilhas, em direção ao qual os escravos e seus senhores, os oprimidos e opressores voltam seus olhares, aqueles suspirando, estes rugindo”, dizia em 1824 o Abade Grégoire, iluminista e revolucionário francês, que defendeu a Revolução Haitiana ao longo de toda sua trajetória.

Antes que o leitor me acuse de “identitarismo”, deixe-me mencionar uma autoridade de prestígio. Muito admirado até os dias de hoje, verdadeiro ídolo da sofisticação da filosofia política universal (portanto, obviamente, um europeu branco), Hegel construiu suas interpretações sobre a dialética na história enquanto devorava notícias sobre a Revolução de São Domingos. Fortemente impactado por essa experiência histórica, fez da escravidão uma metáfora política mais complexa do que as metáforas feitas pelos brancos europeus que o antecederam. Ele pôde fazê-lo porque, de maneira completamente inesperada viu cativos vencerem seus senhores e tomarem o poder na maior colônia francesa da América, que contraditoriamente haviam se apropriado das possibilidades abertas por ideais “europeus” de liberdade difundidos pela Revolução Francesa. Coloco “europeus” entre aspas porque esses ideais de liberdade também eram fruto da experiência colonial. Antes da dialética hegeliana, o ícone filosófico da Europa era Rousseau, aquele mesmo, do “bom selvagem” inspirado em leituras sobre as sociedades indígenas das Américas.

Se nem as ideias políticas iluministas europeias da época da Independência eram realmente europeias, imagine as guerras em torno dessas ideias num país de imensa maioria afroindígena. Sim, porque a Independência do Brasil foi uma guerra, lutada por cerca de 60 mil combatentes em quase todas as regiões do país, ao longo de dois anos. Uma guerra seguida por outras, algumas delas maiores ainda, como a Cabanagem, que matou um quarto da população da Amazônia. O mito de uma Independência pacífica, liderada pelo príncipe, nas margens plácidas do Ipiranga, é uma farsa que encobre, por exemplo, a imensa participação negra durante a guerra de Independência na Bahia. Porém, como a história é sempre disputa, na Bahia a festa de Dois de Julho nunca deixou que esta memória fosse apagada.

O Haiti foi um evento universal: senhores rugiam, cativos suspiravam, Hegel filosofava. Não foi diferente no Brasil. Em 1805, apenas um ano após a Independência do Haiti, diz uma autoridade policial do Rio de Janeiro que

“O Ouvidor do Crime mandara arrancar dos peitos de alguns cabras e crioulos forros, o retrato de Dessalines, Imperador da Ilha dos Negros da Ilha de São Domingos. E o que é mais notável era que estes mesmos negros estavam empregados nas tropas de Milícia do Rio de Janeiro, onde manobravam habilmente a artilharia.”

Repare que é 1805, antes da vinda da Corte, antes da Revolução Liberal, antes que as “ideias iluministas europeias” se popularizassem no país. Desde então, exemplos não faltam, em diferentes regiões. Numa revolta baiana em 1814, registrou-se o grito dado pelos rebeldes: “Liberdade! Viva os negros e seu rei!”. Na Revolução Pernambucana de 1817, negros livres foram acusados de expressar admiração “pela forma de vida dos rebeldes de São Domingos” e seu “desejo de ver o Brasil como São Domingos”. Por volta de 1824, em Segipe, o advogado negro Antonio Pereira Rebouças “foi acusado de possuir pelo menos dois livros sobre a história de Saint-Domingue, e por ter participado de uma reunião anti-portuguesa em que proferiram discursos luvando o “Rei do Haiti” e o “Grande São Domingos”

No caso da República Pernambucana de 1817, a influência do Haiti sobre lideranças negras foi imenso e a borracha usada para apagá-la tem estado nas mãos de memorialistas e historiadores acadêmicos de geração em geração. Como aponta o historiador Luiz Geraldo Silva, foram afrodescendentes que elaboraram o estandarte da revolução, as bandeiras dos novos regimentos militares e até mesmo a roupa dos futuros embaixadores da nascente república. Quando Recife foi tomada pelos revolucionários, o líder militar era Pedro da Silva Pedroso, um homem racializado como “pardo”, que se inspirava na experiência haitiana. Numa das reuniões em que foi debatido qual seria o regime político de Pernambuco após a Revolução, Pedroso ameaçou matar quem se opusesse à República, pois via nela um caminho mais promissor para a igualdade civil entre pessoas de diferentes cores. Ninguém ousou propor de novo a monarquia por ali.

A reivindicação de igualdade civil não foi exclusivamente pernambucana, mas lá ela gerou uma tradição revolucionária que persistiu. Em 1824, o líder negro pernambucano Emiliando Mundurucu distribuiu uma quadrinha para animar suas tropas na tentativa de massacrar os portugueses residentes na cidade. Como se percebe, seus sonhos não eram europeus:

“Qual eu imito Cristóvão

Esse Imortal Haitiano

Eia! Imitai ao seu povo,

Ó meu Povo soberano”

O Cristóvão do verso era Henri Cristophe, rei do Haiti. Nascido na condição de escravo em 1767, na colônia inglesa de Granada, no Caribe, ele foi libertado aos 12 anos de idade, quando tropas francesas invadiram a ilha e recrutaram jovens negros para integrarem um Batalhão de Voluntários que lutou ao lado dos colonos brancos dos Estados Unidos em sua guerra para se separar da Inglaterra. Após combater nesta que foi a primeira guerra de Independência das Américas, ele foi reescravizado e levado para a ilha de São Domingos, a mais importante colônia francesa, onde trabalhou servindo hóspedes num hotel. Na década de 1790, tornou-se um dos principais líderes da maior insurreição escrava da história das Américas, deixando a condição de escravizado para se tornar um dos generais de Toussaint L’Ouverture. Em 1811, se tornou “o primeiro monarca coroado do Novo Mundo”, como afirmava com orgulho. Nada mais distante das biografia de d. Pedro I, legítimo herdeiro da coroa da metrópole, cujo drama pessoal é ter crescido longe dos pais, cercado de criados lhe servido.

Emiliando Mundurucu, o autor a quadrinha para Henri Cristophe, não só suspirou pelo Haiti, como também imitou o Imortal Haitiano numa longa e coerente trajetória de luta política antirracista em diversos países. Após a derrota da Confederação do Equador, en 1824, teve que fugir do país para não ser condenado e morto pela repressão. Lutou na Grã-Colômbia, não como simples soldado, mas como comandante de tropas pró-Independência. Perseguido por Bolívar, desta vez acusado de defender uma “pardocracia”, teve novamente que se exilar. Viveu então no Haiti e, por, fim, se estabeleceu nos Estados Unidos, onde nos anos 1830 foi o primeiro indivíduo da história daquele país a processar uma empresa por praticar segregação racial. Mundurucu também se tornou um importante membro do movimento abolicionista por lá e morreu em 1863, ano da Abolição nos Estados Unidos, que ele teve tempo de celebrar.

Mundurucu chegou a tentar se restabelecer em Recife, após a queda de d. Pedro I, quando o ambiente político ficou mais favorável. Acabou desistindo e voltando para os Estados Unidos, país que segregava abertamente a população de sua cor, mas onde ele se sentia menos perseguido do que no Brasil pós-Independência.

Rumo ao Bicentenário da Independência — em 2023.

Em alguma medida, a simbologia do coração tem sentido. Ao contrário da República Pernambucana, que acabou derrotada, o Brasil imperial de fato nasceu em corações europeus. A bandeira foi desenhada por um francês, assim como a coroa do imperador, os uniformes militares, etc. O hino foi composto, em sua primeira versão, por um músico português e, em sua segunda versão, pelo próprio d. Pedro I, líder da independência do Brasil, mas, vejam só, português.

Não parou por aí. A primeira proposta de escrita de história do Brasil foi elaborada por um alemão. As cores do Brasil, verde e amarelo, simbolizam duas dinastias europeias que, mesmo depois da Independência do Brasil, nunca aceitaram se misturar com “sangue brasileiro”. Pedro I casou-se duas vezes com princesas europeias, Pedro II casou-se com uma princesa europeia, a princesa Izabel casou-se com um príncipe europeu, e assim seguiria a família imperial se ela não tivesse acabado. Basta ver as posições sobre o racismo vindas dos descendentes Orleans e Bragança, aqueles que se acreditam príncipes.

Assim, num extremo oposto do caso haitiano, o Brasil independente reafirmou os valores do colonialismo e do domínio europeu. Além de ser um elogio da colonização portuguesa, a história construída desde então apagou as dissonâncias e os conflitos, afirmando que tudo aconteceu porque o príncipe quis. A formação do Haiti foi o oposto, e é por isso que desde o século XIX este país, crucial para a origem das ideias modernas sobre a democracia e a liberdade, foi isolado, combatido e difamado, como tem sido até hoje pelo supremacismo branco. Seu crime foi negar o colonialismo e dar início, em 1793, ao século das Abolições, encerrado vergonhosamente pelo Brasil em 1888.

A narrativa farsesca do 7 de setembro de fato conta a história de um país surgido dentro daquele coração inchado e desbotado que o governo ativamente colonialista (e não simplesmente colonizado) decidiu trazer da Europa. Que em 2 de julho de 2023 celebremos o bicentenário da Independência do Brasil numa data menos inchada, menos desbotada e menos embebida em formol. A data da derrota dos portugueses no maior front da guerra, vencido por guerrilheiros urbanos que se escondiam entre escarpas e barrancos diz muito mais sobre quem se sacrificou pela fundação do Brasil do que o piti de um príncipe que poucos ouviram para além das margens do Ipiranga, pátria amada, salve salve….

*André Godinho é historiador e membro do coletivo História da Disputa.

A luta pela Amazônia também é urbana: ativistas se espalham nos bairros e periferias de Manaus para demandar justiça climática

Por Alicia Lobato

Na semana em que se comemora o Dia da Amazônia, a repórter Alicia Lobato conta um pouco sobre como é ser uma ativista climática na zona urbana de Manaus. Segundo o que ela encontrou entrevistando ativistas que atuam nas periferias locais, a mobilização pelo clima em Manaus ainda está muito atrelada à agenda nacional – mas o trabalho segue firme para que as periferias também compreendam que os problemas da Amazônia também afetam o dia a dia de quem vive na cidade.

Andar por Manaus é sentir que a distância da floresta foi imposta na cidade para se fazer acreditar que a Amazônia não é aqui. Quem mora em Manaus se sente morando de costas para a floresta, já que a capital do estado do Amazonas vive em meio a uma política que busca o desenvolvimento passando por cima de toda e qualquer questão socioambiental. Em um cenário de insegurança para ativistas e organizações do terceiro setor, coletivos e ambientalistas se mobilizam do jeito que podem para continuar levantando bandeiras de luta, para seguir buscando alertar a sociedade para os graves problemas ambientais que têm ocorrido no estado.

Segundo dados disponibilizados pelo Deter, programa de monitoramento do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o mês de junho contou com o maior valor de áreas com alerta de desmatamento na Amazônia Legal desde 2016. Números como esse têm se tornado frequentes e, apesar de parecer que quem vive na capital não é atingido pelo desmatamento e por outros problemas que atingem a floresta, movimentos ambientalistas querem mostrar que as mudanças climáticas pegam em cheio a população em geral.

Afinal, além dos povos da floresta, a crise climática também chega nos centros urbanos podendo ser observada com a cheia intensa do Rio Negro, com o calor acima do normal e com a conta de luz mais cara.

Marrye Amorim reclama da solidão e cansaço do trabalho ativista em Manaus l Foto: Arquivo Pessoal

Por um ativismo que atua localmente

Um trabalho cansativo. É assim que a ativista socioambiental Marrye Amorim, especialista em mobilização e coordenadora de engajamento na Sea Shepherd Brasil, resume o que é ser ativista em Manaus. Ela conta que mesmo com a presença de outras organizações que estão realizando um trabalho com várias frentes, a principal dificuldade é a comunicação e o fortalecimento de uma rede ativista.

“Tentamos fazer um trabalho que não deveríamos estar fazendo, mas seguimos. Vamos reivindicando, reclamando e identificando problemas em várias frentes. Mas é revoltante e solitário” explica Marrye.

Apesar de solitário, ativistas têm encontrado formas de continuar falando de temas ambientais na capital, mesmo que individualmente e sem a visibilidade da grande mídia. O ativismo climático ganha destaque principalmente por ações de base. Por pessoas que têm tentado mudar a realidade do seu próprio bairro e entorno. Ativistas cada vez mais querem debater o tema Amazônia nos bairros periféricos da capital

Dentre as estratégias utilizadas para propor essas pautas, estão lambes, grafites e materiais visuais. O “ativismo de base” tem sido o principal objetivo de Jander Manauara, rapper e idealizador de projetos como o coletivo “Orígenes” que realiza um trabalho de articulação cultural na cidade. Uma das ações recentes do grupo foi o festival “Grito de Rua”, que organizou atividades no dia do Meio Ambiente, em maio, em um bairro periférico da capital e contou com a presença de vários movimentos sociais que falaram sobre os problemas socioambientais da cidade para crianças e adultos.

“Entender que temos problemas é importante, mas também compreender que com a arte e a educação conseguimos transformar muita coisa é essencial”, afirma Jander, que considera o ato de levar um dia de atividades para crianças como algo inovador.

O artista, que começou a ter visibilidade por conta do rap, conta que foi percebendo os problemas do seu bairro e assim foi se envolvendo cada vez mais com a comunidade. Para ele, ser ativista é estudar essas pautas locais e impulsionar transformações locais.

“Precisamos entender o que envolve a cidade de Manaus tendo o território como campo de estudo para conseguir parcerias e assim mobilizar nossas ferramentas em aliança com outros coletivos. Isso passa por entender que essas lideranças locais são importantes para fomentar a mudança desde a base”, diz.

O rapper Jander Manaura (no topo, de branco) acredita no poder da arte e da cultura para fazer comunicação socioambiental l Foto: Arquivo Pessoal

Ativistas nas cidades também sofrem com ameaças

Depois dos casos recentes de violência contra ambientalistas, como as mortes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, este ano na região do Vale do Javari no estado do Amazonas, a segurança tem sido cada vez mais tema de reflexão entre ativistas ambientais. Para Marrye, o ativista de base por não estar conectado nas mídias sociais, não consegue ter visibilidade e consequentemente uma valorização do seu trabalho, e complementa, “eu acredito que essa visibilidade vem infelizmente com uma carga muito negativa. As pessoas que estão fazendo um trabalho muito forte, acabam sofrendo ameaças e agressões”.

Valéria Melissa, voluntária e articuladora do núcleo local de Manaus da organização Engajamundo, conta que tem tomado cuidado nos espaços que frequenta, se a sua pauta faz sentido para aquele público e se é um bom momento para começar um diálogo, sempre pensando se aquele lugar é seguro:

“Ser ativista sempre foi muito perigoso, independente da onde você esteja inserido e qual seja o seu contexto social, quando você decide ser um ativista socioambiental, pelos direitos humanos, climáticos, seja qual for sua pauta você sempre vai se sentir encurralado a respeito de como se posicionar, de como dialogar sobre aquilo que você acredita”, explica.

No entanto, se ser ativista no Brasil sempre foi perigoso, agora os casos de assassinatos têm aumentado a cada ano, mas nem todos são expostos pela mídia. Por isso a importância de uma rede de ativismo fortalecida para que consiga fortalecer a segurança entre os movimentos.

Valéria acredita que mesmo o tema Amazônia sendo amplamente discutido, pela primeira vez as pessoas estão começando a notar a importância do debate, mas quando se fala em Amazônia são poucas as vezes que ativistas da região ganham espaço para falar sobre seus trabalhos.

“Eu sinto que falta ativistas do norte falando do lugar da onde eles vem, porque a Amazônia, ela é discutida em grandes centros urbanos. Nós vemos esse diálogo ser muito ativo em São Paulo, Rio de Janeiro, mas eu sinto que ativistas locais ainda não são levados tanto em consideração”, pondera.

Para Jander, apesar de Manaus ser uma cidade acolhedora, ao mesmo tempo ocorre uma segregação onde é difícil fazer um ativismo sozinho, até mesmo por conta da segurança. “Ou você se fortalece por meio de organizações maiores ou então você sozinho vai ser um alvo. Existe muito ativismo mas são coisas bem picotadas que não conseguem se comunicar e formar uma rede maior”, lamenta o ativista.

“Precisamos despertar esse agir de forma rápida para a construção de uma sociedade com um olhar mais político”, acredita Beatriz Campelo. l Foto: Arquivo Pessoal

A resistência climática chega nas periferias

Para Beatriz Campelo, ativista do grupo de voluntários da organização Greenpeace, o momento atual pede uma soma de conhecimentos e iniciativas como uma forma de conseguir continuar na luta.

Ela analisa que mesmo com muitos falando sobre a Amazônia, a questão ambiental ainda é um assunto pouco discutido: “As discussões são dentro do âmbito internacional e nacional, mas as pessoas que sofrem diretamente com as mudanças climáticas e lutam por meio da mobilização social não ganham voz”.

Como Jander, Campelo vê nos movimentos artísticos da cidade potencial para difundir a pauta ambiental. “Uma forma que a cidade encontrou de resistir é levantando discussões sociointerculturais por meio da arte. E a arte é algo que toca, mobiliza e denuncia o silêncio e as destruições dentro do cenário atual. Precisamos despertar esse agir de forma rápida para a construção de uma sociedade com um olhar mais político”, reflete.

Marrye ressalta a importância do “trabalho de formiguinha”. “Visto que estamos em um período de negacionismo, para conversar com as pessoas, você precisa de um trabalho prévio, antes de você falar de emergência climática, justiça climática, você precisa sensibilizá-las”, diz.

Mas a ativista aponta que é essencial pensar em estratégias de cuidado e preservação para conseguir fôlego para enfrentar tantos obstáculos, violações e ameaças. “Antes de ser ativista socioambiental, eu sou uma mulher negra, eu tenho que pensar na minha resistência enquanto uma mulher negra, e me manter sã é a parte mais importante”.

Se propor a ser um agente de mudança dentro de Manaus não é fácil: é preciso de um diálogo constante e da esperança de que o ativismo vai conseguir abrir uma série de portas fechadas.

“Quando fazemos barulho de forma física isso causa muito impacto, mas uma boa forma de resistência é votar também”, diz Valéria do Engajamundo, lembrando da alta aprovação do governo do presidente atual Jair Bolsonaro na região.

Andando por Manaus é possível encontrar diversos cartazes de apoio ao governo federal. Porém Valeria tem esperança. “Pela primeira vez nós vemos lideranças indígenas tendo a voz tão forte e chegando nesses lugares”, diz, porém sem perder de vistas os desafios. “Eu sinto que eu, como ativista socioambiental, climática, dentro da minha cidade esse diálogo é mais localizado, centralizado, ele não consegue se expandir para o resto da cidade, quem dirá chegar nos grandes espaços de diálogo”, conclui.

Como sobreviver a uma abordagem policial violenta – e o que fazer depois

Por Marília Parente

São inúmeros os relatos de experiências abusivas envolvendo agentes policiais; saber como se comportar em uma situação dessas é uma maneira de proteger a própria integridade física

É crime deixar, sem justificativa, de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal l Foto: Ramiro Furquim/Sul 21

Ora medo e paralisia, ora revolta e raiva. Quem já foi vítima de uma abordagem policial inadequada costuma relatar que a reação à experiência é sempre uma surpresa. E muita gente conhece essa sensação: 49 milhões de brasileiros já relataram ter sido vítimas de uma abordagem abusiva. Saber se comportar em uma situação de tensão, contudo, é a melhor forma de evitar abusos no contato com os agentes.

Militante do Movimento Negro Unificado (MNU), o professor e enfermeiro Sandro Silva aguardava um ônibus no Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife, quando foi abordado por uma dupla de policiais militares.

“Começaram a me perguntar o que eu estava fazendo ali e dizendo que aquele não era meu lugar. Questionei o motivo daquilo e eles me levaram para uma sala nas dependências da estação”, lembra.

Naquela noite, Sandro foi espancado pelos policiais e por vigilantes da segurança privada do terminal. “Abriram minha mochila, jogaram todos os itens no chão e pisotearam minhas coisas, procurando por algo. Levei chutes, murros, tapas e depois fui jogado para fora da sala. Até hoje, não sei como um ser humano faz uma coisa dessas com outro”, lamenta.

Sandro conta que não conseguiu reagir à abordagem. “Para ser sincero, a gente nem pensa nisso. Eu fiquei desnorteado. Milito desde os 13 anos de idade, mas nunca achei que uma coisa dessas fosse acontecer comigo”, coloca.

A experiência traumática alterou sua rotina e seu comportamento. “Procurei uma delegacia, fiz corpo de delito e pedi ajuda da Secretaria de Direitos Humanos, que me encaminhou para psicólogos. Apesar disso, tive que mudar o caminho para o trabalho, quase desenvolvi depressão e passei um bom tempo com pânico de pessoas fardadas”, comenta.

“Uma abordagem não deve ter, de forma alguma, ameaças, xingamentos, ofensas de qualquer espécie nem tampouco qualquer tipo de agressão física”, diz Rennan Castro (OAB-PE) l Foto: AlgorithmWatch

Estado de violência

De acordo com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Pernambuco (OAB-PE), Rennan Castro, uma abordagem policial deve se basear na fundada suspeita, conforme o Supremo Tribunal Federal define um comportamento que indique que a pessoa praticou ou está prestes a praticar um crime. A ação só pode ser realizada por agentes do estado, geralmente os policiais militares.

“Uma abordagem não deve ter, de forma alguma, ameaças, xingamentos, ofensas de qualquer espécie nem tampouco qualquer tipo de agressão física”, explica.

Castro orienta que, em caso de revista abusiva, a população evite acionar corregedoria de polícia sem a assistência de especialistas.

“Melhor procurar organização da sociedade civil que tenha estrutura para acolher essas denúncias. Como práticas milicianas são infelizmente realidade no país, não é seguro apresentar denúncia à corregedoria sem a devida retaguarda de organizações com acúmulo na área de segurança pública”, explica.

O advogado ressalta que a própria OAB conta com plantões da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, que podem ser procurados pela população em caso de violações de direitos. “Basta ligar e pedir para falar com a Secretaria das comissões”, completa.

Mantenha a tranquilidade (e as mãos visíveis)

Segundo a Defensoria Pública do Estado Bahia (DP-BA), manter a tranquilidade e acatar às ordens do policial durante a abordagem é fundamental, ainda que a pessoa não tenha cometido nenhum delito ou considere que não há razão para a abordagem. Também é importante manter as mãos visíveis e evitar fazer movimentos bruscos, tocar o policial ou utilizar termos agressivos.

“Não discuta, não insulte e também não ameace apresentar queixa contra a(o) policial. Quaisquer irregularidades ou abusos, tendo em vista a sua própria integridade física, devem ser denunciados e apurados pelos órgãos oficiais (ouvidorias, corregedorias, Ministério Público, Defensoria Pública) no momento posterior mais conveniente”, recomenda o órgão.

Caso não esteja com os documentos de identificação em mãos, não entre em desespero. Deixar de portá-los não é crime, mas se recusar a identificar-se constitui contravenção penal.

“Se estiver sem documentos, procure se identificar de forma clara. Se lembrar, diga o número de seu RG ou CPF ou quaisquer outros dados que auxiliem a sua identificação”, diz a DP-BA.

Por outro lado, segundo o Art. 5° da Constituição Federal, todo policial em exercício deve possuir sua identificação gravada de maneira visível na parte frontal da farda, estando impedido de utilizar meios para escondê-la.

“Qualquer pessoa que seja abordada possui o direito de saber o motivo e o nome da(o) policial (inclusive o civil) e da(o) guarda que está realizando a abordagem ou a condução. É bom lembrar que deixar de se identificar ou se identificar falsamente ao preso na ocasião da sua prisão é crime (artigo 16 da Lei 13.869/2019 – Lei de Abuso da Autoridade)”, explica a DP-BA.

O órgão também elucida que a diversidade humana deve ser considerada durante a atividade policial. Assim, não é considerado ilegal ou discriminatório adotar medidas especiais para grupos sociais como mulheres, pessoas idosas, pessoas em situação de rua, adolescentes, entre outros. Pescadores e marisqueiras, por exemplo, não costumam portar seus documentos pessoais, em razão da atividade que exercem.

“Também é sabido que pessoas em situação de rua, constantemente, perdem seus documentos, circunstância que não é suficiente para configurar uma situação ilícita. Estar em situação de rua não é crime e não fundamenta por si só a revista pessoal. Nenhuma pessoa deve ser levada por policiais ou ser tratada como criminosa pelo fato de estar dormindo nas ruas. O direito de ir e vir abrange também o de estar ou ficar onde quiser estar”, orienta a DP-BA.

Segundo o Art. 249 do Código de Processo Penal, a busca em mulheres só poderá ser executada por outras mulheres. Já homens e mulheres trans, frisa a Defensoria Pública, deverão ser consultados sobre a forma de tratamento mais adequada durante uma revista ou busca pessoal.

“As pessoas trans que ainda não possuem os nomes adequados nos documentos geralmente utilizam nome social de acordo com o seu gênero, que deve ser respeitado e utilizado para se referir a elas durante todo o processo, evitando expor publicamente o nome de registro para evitar constrangimentos. Nestes casos, é importante ainda que seja assegurada a utilização de adequado pronome de tratamento”, orienta o órgão.

Jovens revindicam punição a torturadores da ditadura l Foto: Mídia Ninja

Racismo policial