Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

Como o garimpo e a mineração agravam as mudanças climáticas? Listamos 5 fatores

O aumento do garimpo no Brasil atrapalha os objetivos do país de frear o aquecimento global e cumprir acordos internacionais.

por Nayara Almeida

Pecuária extensiva derrubando florestas. Queimadas liberando toneladas de CO2 na atmosfera. Carros queimando gasolina. Poluição industrial. Peido de vaca. Esses são alguns dos vilões costumeiros que nos vêm à cabeça quando pensamos em mudanças climáticas.

No entanto, outras atividades, que à primeira vista podem parecer de menor impacto, estão deixando uma pegada cada vez mais crítica. Esse é o caso da mineração e do garimpo, atividades econômicas que explodiram durante o governo Bolsonaro. Só em terras indígenas, o crescimento foi de 500% nos últimos dez anos.

Abaixo, listamos alguns elementos da atividade mineira mineradora que contribuem para as mudanças climáticas.

1 – Equipamentos poluem. E muito.

Na mineração é possível encontrar distintos métodos de lavra, isto é, exploração prática do minério, que podem variar de acordo com ferramentas e proporções de exploração. Geralmente há 2 formas de minerar, lavra a céu aberto, quando os minérios estão em uma parte mais superficial da terra ou em lavra subterrânea, quando estão em uma parte mais profunda do solo. Para a exploração da superfície, é necessário realizar a escavação e a terraplanagem para alcançar os minérios. Perfurar o solo significa destruir e mover pedras, terras compactas, raízes de um canto a outro.

Nesse processo, a atividade mineradora utiliza máquinas para acelerar esse processo. No entanto, estas máquinas possuem baixa eficiência energética e são alimentadas por combustível fóssil, uma das principais fontes de liberação de gases de efeito estufa na atmosfera. Alguns equipamentos podem consumir até 400 litros de diesel por hora, o que lança uma quantidade imensa de gás carbônico (CO2), principal gás do efeito estufa, na atmosfera.

“Poluir para destruir ou destruir para poluir?”

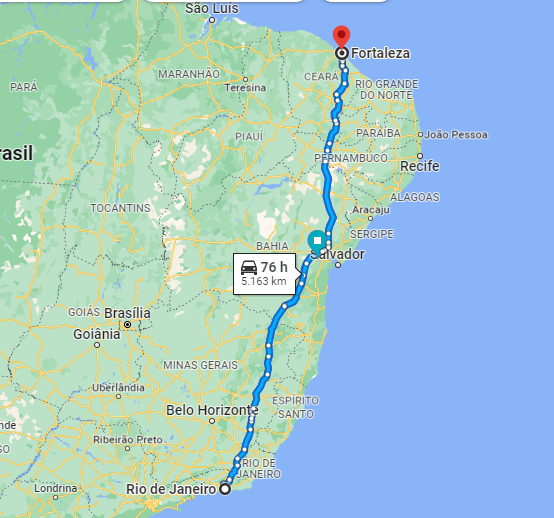

A ponto de comparação, cada uma dessas máquinas emite, em uma hora, CO2 de forma similar a uma viagem (ida e volta) de carro de Fortaleza (CE) até o Rio de Janeiro (RJ).

“Partiu Jeri?”, disse a máquina

2 – Eletricidade – a cadeia mineradora não toma banho curto

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a cadeia minero-metalúrgica consumiu 320.918.220 MWh em 2020, o equivalente a 11% do total da energia elétrica consumida no Brasil naquele ano.

Imagina se o governo te desse subsídio para tomar banho quentinho longo

Seriam necessárias mais de 675 MILHÕES de geladeiras com freezer ligadas 24h por dia durante UM ANO para consumir a mesma quantidade de energia.

A quantidade de refri e cervejinha que estamos deixando de gelar é gigantesca

3 – Desmatamento – derrubar para minerar

Antes da mineração, vem a mina. Parece óbvio, mas não é: mineração gera MUITO desmatamento. Entre 2005 e 2015 a Mineração respondeu por 9% do desmatamento na Amazônia brasileira. A derrubada das árvores se dá principalmente no processo inicial de construção das minas.

Ninguém aguenta mais ver esse tipo de imagem ou morar em territórios assim

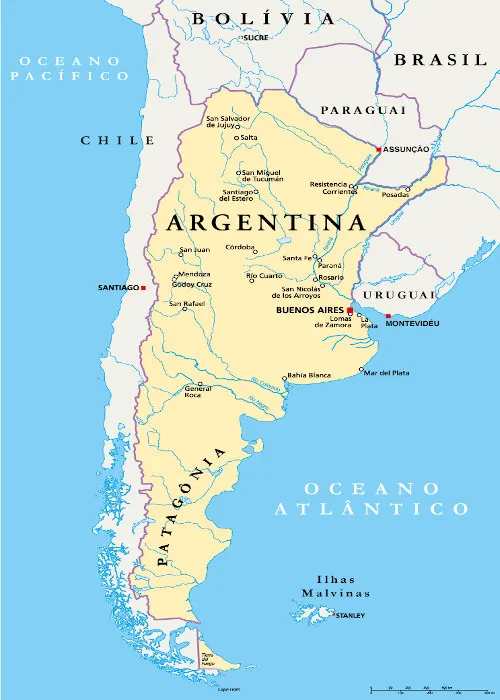

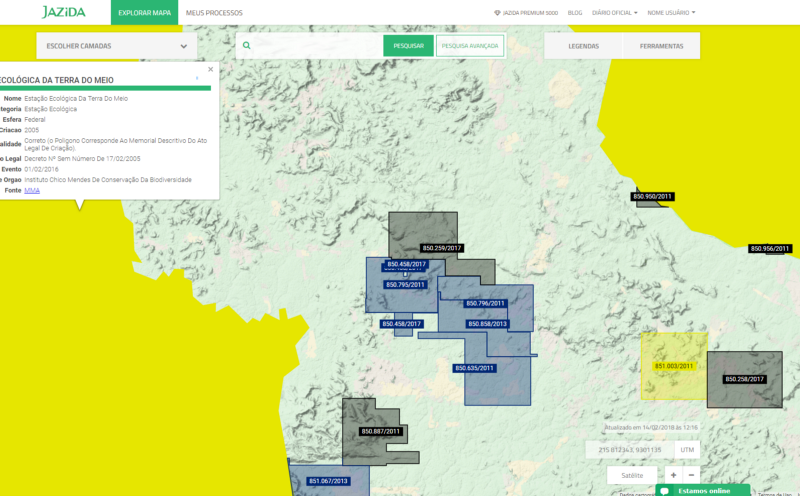

O foco no território da Amazônia não é algo de hoje, e muito menos parece que está próximo do fim. Não à toa, cerca de 22% de todos os requerimentos da Agência Nacional de Mineração (ANM) tem como principal alvo o bioma. O território amazônico possui minerais de alto valor e isso justifica o alto interesse de exploração e pressão na Amazônia. Isso significa que tem quase 2,6 milhões de hectares a serem autorizados a atividade de mineração, ou seja, uma área comparável ao território da Argentina e 60 vezes o Estado do Rio de Janeiro.

4 – Ameaça às Terras Indígenas.

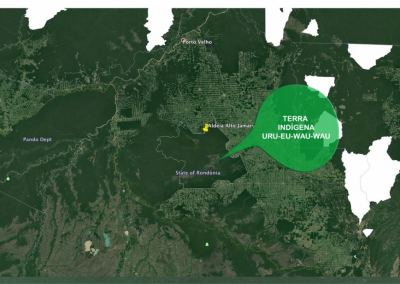

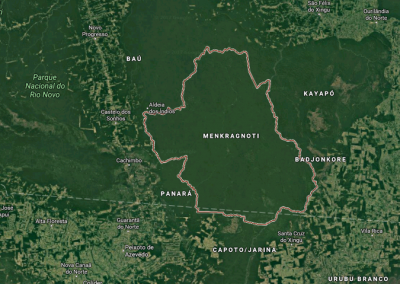

Empresas de mineração entraram com incontáveis pedidos de autorização para mineração em áreas que invadem os limites de 204 terras indígenas registradas na Amazônia Legal.

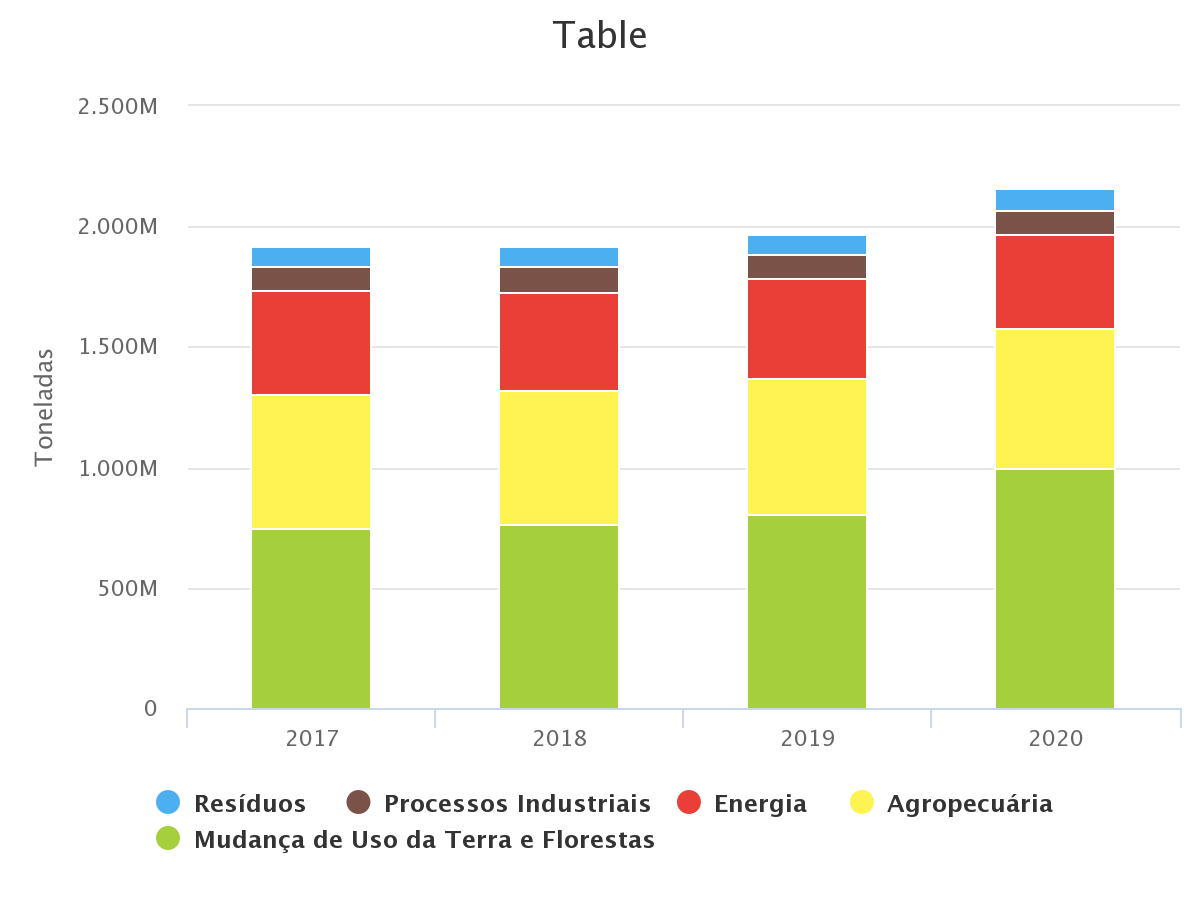

Pesquisas mostram que as terras indígenas e de ocupação tradicional são as maiores protetoras das florestas e contribuem significativamente para o enfrentamento das mudanças climáticas, visto que a mudança de uso da terra e floresta compõem a maior fonte de emissões no Brasil.

Aprecie essa galeria que mostra como as terras indígenas são as maiores protetoras da floresta 👇

A dinâmica de ocupação da mineração é diferente da do agronegócio. Enquanto o agro “come pelas beiradas”, as empresas mineradoras se orientam pela concentração dos minérios e, por isso, acabam por instalar projetos em áreas mais remotas e preservadas.

À merce dos criminosos por um governo pró-garimpo, várias comunidades tem se organizado para expulsar invasores

5 – Barragens e destruição de ecossistemas e como isso pode ser agravado pelo clima extremo

Toda mina possui uma barragem de rejeitos ao lado. O potencial destrutivo desse tipo de barragem é bem conhecido no Brasil, e com as mudanças no regime de chuvas, o nível dessas barragens pode exceder o limite e elas podem se romper com mais facilidade.

Crimes ambientais como Mariana e Brumadinho podem se tornar ainda mais comuns

Em resumo:

E é por isso que, independente do seu ativismo, você deve ser contra o afrouxamento e a liberação da mineração em terra indígena, ser contrário a #PL191Não. Os territórios indígenas, por exemplo, são os grandes responsáveis por deixar a floresta em pé no Brasil. Liberar a atividade mineradora nestes territórios, além de um absurdo antidemocrático, é ir contra a proteção do clima, é ir a caminho do colapso do planeta.

Em vez de liberar a mineração em terra indígena, é ideal que haja o aumento da fiscalização ambiental, que haja punição e regulação para reduzir o desmatamento e atividades que o promovem, como o próprio garimpo e mineração.

Como enfrentar o calor? Lutas e táticas das periferias urbanas contra o colapso ambiental

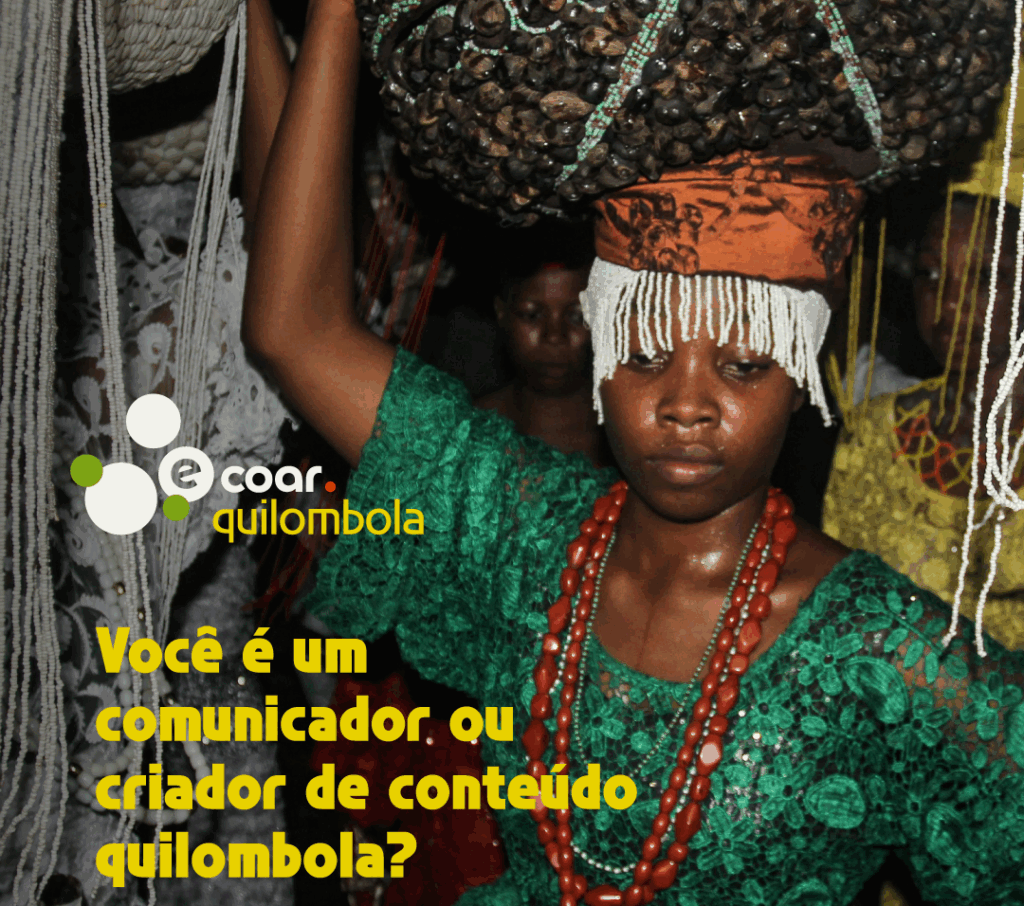

Por uma comunicação que construa novos mundos: a identidade como estrutura e o papel do jornalismo de causas

Por Mario Campagnani – 23/09/2025

Ana Flor Fernades, Raquel Kariri, Cristian Góes e Rosane Borges durante a roda de conversa / Foto: Nayara Almeida

Escrever sobre o que acontece no mundo, definir que informações são importantes de serem divulgadas não é apenas reportar, mas também alterar, construir a realidade. A opção adotada pela imprensa comercial na construção da imagem do que é o Brasil, o brasileiro, chegou a um momento de colapso, tanto na questão da credibilidade como também na dificuldade de se adaptar às novas formas de se comunicar. Se a partir daí vemos uma possibilidade de construir algo novo por meio do jornalismo de causas, da comunicação ativista, há também a imensa responsabilidade de não acabar perpetuando esses antigos valores.

Porque ao falar dos problemas estruturais, o jornalismo de causas também precisa se identificar como parte dessa estrutura, e pode acabar reformulando, mas mantendo as opressões se não houver um incômodo, uma vontade de construir novas formas de pensar, ressaltaram os participantes do debate “Questões identitárias ou estruturais? O que pode o jornalismo de causas”, realizado durante o Fala! Festival de comunicação, cultura e jornalismo de causas.

Para Raquel Kariri, da Escola Livre de Ancestralidades Kariri, é necessária uma reconfiguração do jornalismo a partir do debate da ancestralidade, o debate que os povos indígenas vêm trazendo. A primeira questão, segundo ela, é a necessidade de reconhecer que o mundo, a biosfera, está em colapso.

“Ou eu falo para comunicar outro mundo, ou eu falo para reativar minha rede de magia e encantaria para fazer frente ao esvaziamento neoliberal ou não estamos fazendo nada. Ou reativamos a magia a partir do nosso território, ou então a gente vai passar pelas ruínas desse planeta de forma indigna. Que tenhamos a capacidade de nos unir, mas também para a anunciação de outros mundos, outras vidas de encantaria”, afirmou a ativista.

Dentro desse esvaziamento nada é por acaso, lembra o jornalista Cristian Góes, coordenador na Mangue Jornalismo. O projeto político de construção do Brasil precisou de uma forma de ver o mundo onde o diferente, o inimigo, foi um papel imposto a todos aqueles que não eram homens brancos.

“Tudo que não era o ‘nós’ eram os outros, os de fora, dentro dessa ideia europeia de estado nação. Os outros eram invasores nessa concepção europeia. Aqui no Brasil, onde a configuração é diferente, esse papel do outro foi colocado nas populações negra, nos povos tradicionais”, afirmou Góes, acrescentando que discutir o jornalismo de causas é discutir a questão de estrutura do Brasil.

“Pensar o jornalismo de causas sem meter o dedo na estrutura, mobiliza mas não transforma. Não é apenas trazer a cultura só pela cultura, não é só trazer as questões da identidade para cima da estrutura, mas é pensar essas questões mexendo nela. Inclusive, é preciso libertar o jornalismo aprisionado nas instituições. Esse modelo está falido, em parte pelo trabalho das mídias independentes, mas precisa ser radicalizado, para que não fiquemos numa espécie de superfície do campo jornalístico. Eu quero que façamos jornalismo identitário, com ancestralidade, mas indo a fundo, sem ficar só na superfície”.

Os caminhos da invisibilização

A comunicação hegemônica, que é parte desse projeto estrutural que vem levando o mundo ao colapso, atua de formas perversas com esses corpos que lutam por reconhecimento. No debate foram apresentados os conceitos de invisibilidade pela ausência e pela presença. A primeira é aquela que apenas ignora, que não abre espaço para essas histórias, como se elas não existissem. A outra é quando a própria representação é feita de uma forma que não está interessada na descrição, no aprofundamento dessas vidas e histórias, mas sim na construção dessas figuras como inimigos, sujeitos matáveis, como ocorre com a população negra, os sem-terra e as travestis, por exemplo.

A educadora Ana Flor Fernandes, pesquisadora de gênero, sexualidade e política, lembra quando era criança e voltava da praia com sua família em Recife e, ao passar por uma avenida que era ponto de trabalho sexual de travestis, as pessoas fechavam as janelas dos carros, havia um medo daquelas pessoas que ela também sentia. Ao escrever sobre isso, sobre ter se tornado algo que ela mesma inicialmente tinha medo, ela também começou a pesquisar sobre o papel da imprensa na construção desse sentimento.

“Meu trabalho costura de alguma forma o que o jornalismo foi capaz de fazer com essa identidade. Não foi apenas a polícia durante a ditadura militar que fez com que as travestis fossem presas. Foi também pelo o que o jornalismo é capaz de subjetivar, quando você assiste ou lê sobre aquela determinada identidade, sobre quais vidas são passíveis de luto”, citando o trabalho de jornais como a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, que na década de 1970 publicava manchetes como “Perigo! As travestis estão à solta”.

Ana Flor, contudo, afirma que o caminho para que o jornalismo de causas não perpetue essas mesmas práticas da mídia hegemônica é dar mais atenção e abrir espaço, lembrando que essas histórias e vidas não são apenas sobre violência e dor.

“Eu escolhi algo que é muito difícil para uma travesti negra, eu escolhi ser feliz. Hoje temos visto as travestis disputando a política, nós queremos estar nesses espaços. Nós queremos e precisamos estar em espaços como este festival falando de construir outras propostas de mundo, sobre o que é importante para o Brasil. Porque, se o país é bom para as travestis, não tenho dúvidas que será bom para quase todas as pessoas” disse Ana.

A professora Rosane Borges, que mediou a mesa, trouxe como conclusão que a luta política no jornalismo está na bandeira de defesa do que é humano. “Precisamos defender a humanidade do outro, não se trata de ser um bom ou mau jornalismo, mas que tipo de humanidade queremos construir”.

Quer ler mais? Confira a nossa cobertura do Festival Fala! no Instagram da Escola da Ativismo ou leia nossas matérias especiais sobre o encontro:

> “A história oficial do brasil é desinformação” — indo além do trauma bolsonarista para pensar sua superação

> Festival Fala! alia cultura, ancestralidade e comunicação como ação política