Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

Comitê Invisível, uma apresentação

imannens

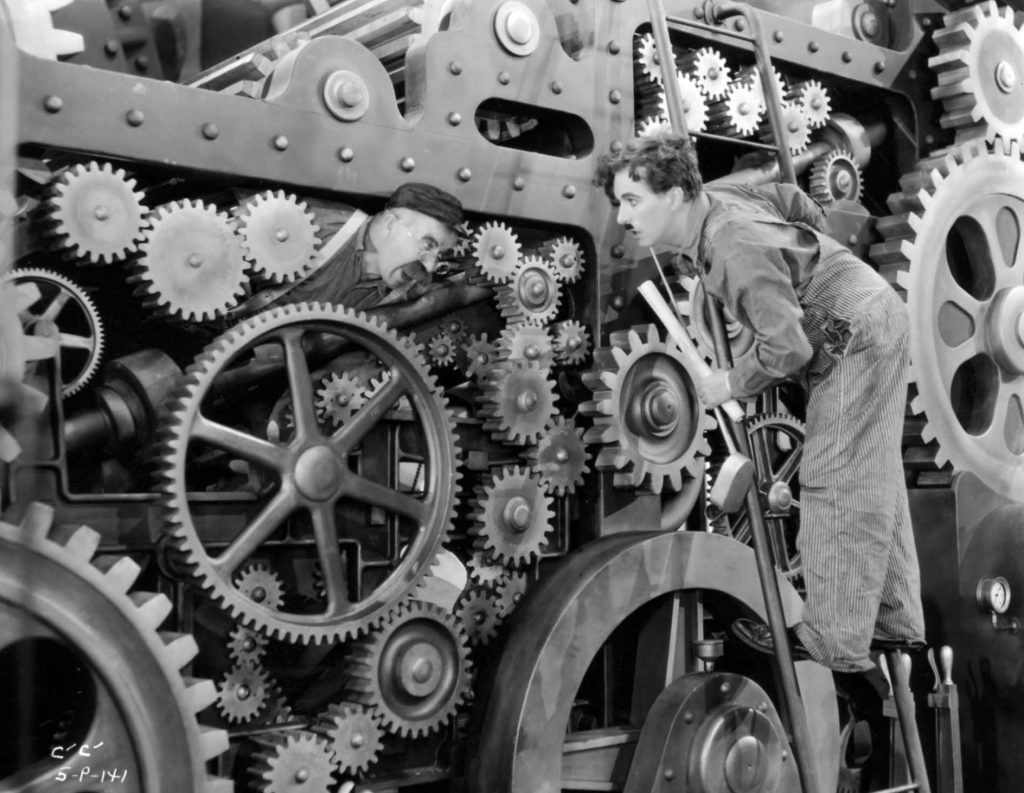

O Comitê Invisível vem publicando textos desde o ano de 2007. Seus livros têm um tom bastante próprio: se algumas vezes lembram um panfleto ou um manifesto, outras tantas se parecem com textos acadêmicos ligados à filosofia e à teoria política. Em alguns momentos, ainda, adquirem o tom de literatura contemporânea, americana ou francesa ou japonesa (imagine-se, aqui, um autor contemporâneo qualquer que questiona o uso que se faz de um aplicativo de sexo em detrimento do sexo – ou algo do tipo).

A invisibilidade dos membros do Comitê talvez não seja tão importante quanto tudo aquilo que seus escritos tornam visível. Ainda assim, qualquer pesquisa simples na internet oferece algumas informações sobre seus membros.

A primeira das informações é aquela que associa o caso que ficou conhecido como “Os nove de Tarnac” ao primeiro livro do Comitê, A insurreição que vem. Em resumo, um grupo de amigos que vivia numa propriedade rural foi acusado de sabotagem. O sistema francês também os acusou de pertencerem ao Comitê Invisível. Nenhuma prova atestou esse vínculo.

A segunda informação diz respeito ao vínculo do Comitê com uma revista que circulou entre 1999 e 2001. Enquanto revista, possuiu dois números. Depois disso, há alguns livros que circulam por aí com a assinatura Tiqqun, com textos que parecem ter nascido nas publicações da revista (Introdução à guerra civil, Uma metafísica crítica…, Isso não é um programa, são títulos já traduzidos para o português, por exemplo).

Houve, também no caso da revista Tiqqun, um conjunto de associações possíveis entre Tiqqun, Comitê Invisível e o caso de Tarnac.[1]

1 Lendo o seguinte artigo será possível encontrar uma boa organização deste histórico:Guerrilha performática: arte-política e terrorismo estatal, de William Osório. Disponível em: http://www.artes.uff.br/uso-improprio/trabalhos-completos/william-osorio.pdf

De todo modo, queremos insistir naquilo que os escritos do Comitê Invisível, associados ou não a Tiqqun, trazem para o campo do visível e que tem enorme importância para o ativismo e a militância de esquerda nos dias que correm.

OS LIVROS E SEUS CONTEXTOS

Além dos números da revista e dos livros que levam a assinatura Tiqqun, o Comitê Invisível publicou três obras que, juntas, vêm compondo os debates travados no campo das lutas contemporâneas, dos meios militantes e ativistas ao âmbito acadêmico.

O primeiro livro, A insurreição que vem, foi publicado originalmente em 2007. Dispomos de uma tradução para o português, impressa pela Edições Baratas, em 2013. [2] É um livro que esteve diretamente associado ao caso dos prisioneiros de Tarnac. Escrevem eles sobre o assunto: “A incriminação por terrorismo de pessoas que foram acusadas não tanto de algumas simples sabotagens (notavelmente contra uma linha do TGV), mas principalmente por terem escrito um livro, evidentemente aumentou o interesse por seu conteúdo, fazendo com que o livro A insurreição que vem não tardasse a se tornar um bestseller e, assim, um tipo de clássico”. [3]

2 Disponível em PDF no site da editora: https://edicoesbaratas.wordpress.com/2013/07/04/a-insurreicao-que-vem/

3 TGV é um sistema de trens de alta velocidade. Tradução livre. Comitê Invisível, 2019. Prefácio da edição italiana. Original disponível em: https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/15/comitato-invisibile-il-libro-dei-nemici-numeri-uno-del-macronismo-dalla-rivolta-delle-banlieue-ai-gilet-gialli/5039101/

Aos nossos amigos: crise e insurreição foi publicado em 2014 (no Brasil, em 2018 pela n-1 Edições). Segundo os próprios escritores, o livro resumiu – com base em uma investigação realizada nos vários continentes – a sequência que se abriu com a “crise de 2008”, prolongada com as “primaveras árabes” e, finalmente, fechada pelos diferentes “movimentos das praças”. [4]

4 Idem.

O último livro, Motim e destituição agora, publicado em 2017 e traduzido no Brasil pela n-1 Edições, tem como canteiro de obras as lutas contra a lei trabalhista francesa desencadeadas em 2016. É com este ponto de partida que o Comitê quis “sondar o pano de fundo desta era” – a nossa. [5]

5 Idem.

Embora seja reconhecível um “tom” que marque a autoria de cada livro, há pelo menos uma nota dissonante em cada uma das obras.

O conjunto de escritos emA insurreição que vem está mais focado em uma espécie de diagnóstico da catástrofe que se anuncia ao término da primeira década dos anos 2000. O sufocamento de nossos modos de viver, de amar, de trabalhar, de fazer trocas – ele prenuncia um caminho. Este caminho é o da insurreição que vem.

Assim, o primeiro livro faz uma grande cartografia negativa do mundo que habitamos. Ou seja, para além de disputar o mundo tal como ele nos aparece, é necessário sair dele, de suas organizações, de suas instituições e criar novas formas de habitá-lo.

Aos nossos amigos parte de um novo pano de fundo: as insurreições chegaram. Os escritores afirmam terem se espalhado mundo afora para cobrir as diferentes formas com que a insurreição se apresenta. Há claramente uma mudança no tom do texto, que passa a ser muito mais agressivo, declarando guerra àqueles que não são seus amigos.

Sobretudo, nesta segunda obra são enunciados com maior nitidez os contornos daquilo que o Comitê Invisível entende como frentes de batalha: não se trata em absoluto de fazer lutas para disputar o que aí está (as instituições, por exemplo), mas sim de bater em retirada, de criar um funcionamento outro que possa nos fazer prescindir do modo como o mundo está organizado.

Em Motim e destituição agora, cujo título original é apenas Agora, há um tom menos belicoso. O canteiro de obras está mais enxuto, por assim dizer. A principal fonte de pensamento é a análise tática e estratégica que toma as lutas contra a reforma trabalhista francesa de 2016, o que parece ajudar o Comitê a sair da excitação do livro anterior. Diminuem também os ataques nominais aos outros pensadores que se põem a analisar a mesma constelação de outro ponto de vista, com outra rede conceitual.

Torna-se mais nítida ali uma dada forma de ler e de pensar o mundo. O Comitê coloca para funcionar em seu texto um conjunto de conceitos, tais como o de poder destituinte, formas-de-vida, comunismo, potência, experiência; propõe tomar de volta para si o que hoje se organiza na forma da política, da economia, das organizações, das instituições. A citação de um “amigo” parece resumir esse processo: “A solução para o problema que você vê na vida, é uma forma de viver que faça desaparecer o problema”.

REDE CONCEITUAL: POTÊNCIA DESTITUINTE, PODER CONSTITUINTE

Nessa rede conceitual mobilizada pelo Comitê, vale destacar a mútua implicação que se nota com a obra de um intelectual italiano cujas análises tiveram muito impacto nas ciências sociais brasileiras nas últimas duas ou três décadas. Trata-se de Giorgio Agamben.

Será fácil encontrar na literatura acadêmica crítica do período referências a diversos conceitos produzidos por Agamben no conjunto de sua longa pesquisa: estado de exceção, vida nua, profanação, potência, singularidade qualquer. Mas é especialmente no âmbito do que podemos chamar de “potência destituinte” que há uma imbricação praticamente indistinta entre as análises conduzidas pelo Comitê e a obra deste filósofo.

Na conferência Elements for a theoryofdestituintpower, Agamben cita o Tiqqun da Introdução à guerra civil em sua exposição sobre o conceito de “forma-de-vida”: “Tiqqun desenvolveu esta definição em três teses, afirmando que: 1) A unidade humana elementar não é o corpo – o indivíduo –, mas a forma-de-vida, que 2) Cada corpo é afetado por sua forma-de-vida como por um clinâmen, uma atração, um gosto; e que 3) Minha forma-de-vida não se relaciona ao que eu sou, mas a como eu sou aquilo que sou.” [6]

6 Tradução livre. Original disponível em: https://livingtogetherintheheartofthedesert.files.wordpress.com/2014/02/agamben-elements-for-a-theory-of-destituent-power-1.pdf

O conceito central, ao que tudo indica, é mesmo o de potência destituinte. “Desapareçamos”, “Destituamos o mundo” são títulos de capítulos presentes nos livros do Comitê. “O comunismo é o movimento real que destitui o estado de coisas existentes”, conclui um capítulo.

Aventa-se, assim, desativar as grandes formas constituídas que operam sobre nossas vidas: economia, religião, linguagem, política. Não seria uma recusa, mas uma “destituição constituinte”, que somente as formas-de-vida poderiam colocar em funcionamento. Que Agamben faça todo um estudo sobre as formas-de-vida entre frades e mosteiros parece bastante sintomático de onde e de como este tipo de situação poderia ser instaurada…

No polo oposto, e francamente destacado como inimigo, estaria o poder constituinte e um outro filósofo italiano também muito presente na literatura insurgente brasileira: Antonio Negri. O que é possível rastrear aqui e ali nos textos de Tiqqun, do Comitê Invisível e do próprio Agamben é que a treta é antiga, remontando ao próprio movimento da autonomia operária italiana.

Em seu último texto com Michael Hardt,Assembly, podemos ler esse debate bastante vivo. Às críticas que pretendem invalidar a ideia de poder constituinte – como estas de Agamben e companhia –, Hardt e Negri opõem a possibilidade de rearticular o conceito “acompanhando o modo como está sendo reinscrito na prática” e considerando “a materialidade e a pluralidade dos processos revolucionários”. [7]

7 Michael Hardt e Antonio Negri. Assembly: a organização multitudinária do comum. Tradução de Lucas Carpinelli, Jefferson Viel. Editora Filosófica Politéia, 2018, p. 49.

É claro que todos os pressupostos são outros e, consequentemente, é outra a disputa pelos mundos que podem ser criados a partir dos levantes da segunda década do século XXI. Negri entende que, ao invés de abandonar as instituições, é necessário inventar um outro tipo de instituição. Ao invés de entender os processos na chave da exceção, Negri os entende na chave do excesso, ou seja, de um transbordamento da potência afirmativa da cooperação.

LINHAS FORTES, LINHAS FRACAS

O conjunto dos textos do Comitê Invisível torna visível ao menos quatro linhas distintas de percepção do estado de coisas e das lutas por sua transformação: i) a análise de conjuntura; ii) a análise tática e estratégica; iii) a crítica à esquerda; iv) a análise dos modos de vida.

O vigor e a potência de seus textos não deixam de apresentar problemas diversos: a arrogância de suas críticas; a concentração em lutas de caráter metropolitano; a ausência de explicações consistentes sobre como se vai destituir tudo; o eurocentrismo de seus conceitos e métodos; a adoção de uma única perspectiva para interpretar e alimentar as lutas.

Os fragmentos agrupados nas páginas que se seguem, no artigo Amigos e amigas dialogam com um comitê invisível, dificilmente dão conta dessas tantas linhas possíveis de leitura deste conjunto de análises, genealogias, insultos, frases de efeito, influências de teorias e da disputa das ruas.

Mas desejam instaurar um debate inescapável ao ativismo contemporâneo: “para o que segue o mundo”.

Amigos e amigas dialogam com um comitê invisível

NOTA INTRODUTÓRIA

Tuíra preparou uma seleção de trechos dos dois livros do coletivo anônimo denominado Comitê Invisível publicados no Brasil: Aos nossos amigos: crise e insurreição(2016) e Motim e destituição agora (2017), ambos da n-1 Edições.

Os diferentes trechos foram organizados de acordo com um critério de proximidade temática, sem obedecer à ordem das publicações. Em seguida, foram enviados a um conjunto de pessoas que se mostraram dispostas a ler e comentar a seleção feita.

O conjunto de comentários, publicados a seguir, dá uma resposta à disposição do Comitê de dialogar com seus amigos e amigasespalhados pelo mundo e se pretende um momento desse diálogo.

O resultado de tal processo apresenta uma espécie de muro grafitado a muitas mãos, com inscrições que dão a pensar um amplo conjunto de temas ligados às lutas, à teoria e aos modos de vida contemporâneos.

Legenda das referências bibliográficas dos trechos citados

ANACI – Aos nossos amigos: crise e insurreição. São Paulo, n-1 edições, 2016.

MDA –Motim e destituição agora. São Paulo, n-1 edições, 2017.

+++

MARGEM DE AÇÃO

O estado de exceção no qual vivemos não deve ser denunciado, deve ser virado contra o próprio poder. E eis-nos libertos, da nossa parte, de qualquer consideração em relação à lei (…). Temos o campo completamente livre para qualquer tipo de decisão, qualquer iniciativa, (…). Para nós não há mais do que um campo de batalha histórico e as forças que aí se movem. A nossa margem de ação é infinita. A vida histórica nos estende a mão. (ANACI, 45)

Comentários

A luta política, “realista”, tende quase sempre a ser condicionada ora pelo contexto – que exige de nós algumas ações e não outras –, ora pela natureza da causa – que estabelece a priori seus fins e suas condições –, ora pelo próprio quadro de referência ideológico que nos diz o que é luta, o que vem a ser ou não política, o que se deve ou não se deve fazer, quem é ou não é o sujeito histórico. A noção de uma “margem de ação infinita” muda o jogo. Menos talvez pelo fato de estender a perder de vista o horizonte da ação (o que, de todo modo, aguça e estimula a imaginação), e certamente porque estabelece que o horizonte que está posto é limitado demais e que é possível e desejável ultrapassá-lo.

Para o ativismo, essa noção amplia o campo estratégico e renova as opções táticas. Altera o escopo da ação e também a própria autodefinição dos agentes da luta, suas capacidades e seus propósitos. É surpreendente que nós, ativistas, ainda nos mantenhamos facilmente circunscritos a esferas específicas de ação (o ambientalismo, a reforma agrária, o feminismo, a cidade, a floresta, a tecnologia, etc.), observando de forma respeitosa os limites de cada campo, e que ousemos tão pouco embaralhar ou desconstruir tais esferas, muito menos criar outras.

Todo campo é inventado. Uma vez que só a ação pode inventar um campo, que a ação política, portanto, faça existir aquilo que ainda não existe.

++

Repetir repetir – até ficar diferente, escreveu o poeta pantaneiro. Em certa medida, assim o fizeram alguns filósofos. Há uma espécie de repetição estéril no campo das lutas que cria muitos movimentos simultâneos, mas que essencialmente são constituídos de: eliminar aquilo que não é espelho. Bagunçar as fronteiras poderia ser uma forma possível de expandir a potência de todas e cada uma das lutas? Às vezes, sim. Mas quase sempre recuando a essa forma primeira de reduzir o campo infinito de possibilidades a uma repetição que não promove diferença.

+++

O QUE FAZER

Quando o centro da cidade de Atenas estava de novo em chamas, atingiu-se, nessa noite, um paroxismo de júbilo e de esgotamento: o movimento vislumbrou toda a sua potência, mas também compreendeu que não sabia o que fazer com ela. (ANACI, 162)

Vencer a polícia, arrasar os bancos e derrotar temporariamente um Governo ainda não é destituí-lo. O que o caso grego nos ensina é que, sem uma ideia concreta do que seria uma vitória, só podemos ser derrotados. A determinação insurrecional não basta por si só; nossa confusão ainda é demasiado espessa. Que o estudo das nossas derrotas nos sirva, pelo menos, para a dissipar um pouco. (ANACI, 163)

Comentários

Há, em pelo menos um aspecto, enorme diferença entre os agentes da esquerda hierárquica tradicional (marxista-leninista, de corte disciplinador e autoritário) e a constelação dos agentes da multidão que lutam por um “outro mundo”: os primeiros têm um modelo de sociedade e um modelo de governo, e procuram implantá-los. Têm uma formulação do que é a “vitória”. Do outro lado, sem modelo, sem governo, o que temos é “confusão espessa”, como afirma o Comitê.

É provável que, diante da pergunta “O que é vitória para nós?”, decorra um sem fim de platitudes (“justiça social”, “igualdade”, “liberdade”, “diversidade” etc) e de imagens idílicas de mundo que acabam por não dizer nada e por se perder na vala comum das boas intenções.

A pergunta pode estar mal formulada. Ou pode ser que a pergunta exija ser bem respondida. Se eu não tenho resposta para ela, isso dirá mais de mim do que da pergunta. De todo modo, parece que precisamos mesmo é de coragem para encará-la, nem que seja para dizer, ao final, que a questão não nos serve mais. Se for para invalidar a pergunta, que seja por uma boa resposta – ou por uma pergunta melhor.

++

Há uma pista para o enfrentamento do problema do que fazer no tópico “Inteligência da situação”.

++

Um plano de estudos para as derrotas. Somos todos derrotados. E é isto que nos faz outros em relação a todos os vitoriosos.

A convocação da imagem de uma vitória é um flerte, sim, com os formulários ou cartilhas da militância que, sem pestanejar, se aliam ao tucanato para decretar guerra à multidão!!! Mas a multidão não para de se recompor. Vinte centavos foi uma vitória? Para o problema então colocado, sim. Para os problemas que se colocam logo depois, não. Qual o problema? Qual a vitória?

+++

REVOLUÇÃO

Uma insurreição pode estourar a qualquer momento, por qualquer motivo, em qualquer país; e levar não importa aonde. (…) As insurreições chegaram, mas não a revolução. (…) Mas por maior que seja a desordem sob os céus, a revolução parece sempre se asfixiar na fase de motim. Nesse ponto, é preciso admitir, nós, os revolucionários, fomos derrotados. Não porque não perseguimos a “revolução” enquanto objetivoapós 2008, mas porque fomos privados, continuamente, da revolução enquantoprocesso. (ANACI, 11-13)

Comentário

Viver o processo: é isso a revolução!

Se nossa guerra, ou nossa luta, não é contra a teleologia, não deixamos de buscar viver a revolução enquanto processo, e o processo enquanto revolução. O que isso muda nas coisas mesmas? Lembremos Foucault que, sempre para nosso estranhamento, comenta Kant:

“Por outro lado, o que faz sentido e o que vai constituir o signo do progresso é que, em torno da revolução, diz Kant, há ‘uma simpatia de aspiração que beira o entusiasmo’. O que é importante na revolução, não é a revolução em si, mas o que se passa na cabeça dos que não a fazem ou, em todo caso, que não são os atores principais; é a relação que eles mantêm com essa revolução da qual eles não são agentes ativos.” (Michel Foucault, O que é o Iluminismo?)

+++

TRAIÇÃO

Se as revoluções são sistematicamente traídas, talvez isso seja obra da fatalidade; mas talvez seja o sinal de que há, na nossa ideia de revolução, alguns vícios escondidos que a condenam a esse destino. Um desses vícios reside no fato de ainda pensarmos (…) a revolução como uma dialética entre o constituinte e o constituído. Ainda acreditamos na fábula de que todo o poder constituído se enraíza num poder constituinte, de que o Estado emana da nação, como o monarca absoluto de Deus, de que existe permanentemente sob a Constituição em vigor uma outra Constituição, uma ordem ao mesmo tempo subjacente e transcendente (…). Essa ficção do poder constituinte serve apenas, na verdade, para mascarar a origem propriamente política, fortuita, o golpe de força pelo qual todo poder se institui. Aqueles que tomam o poder retroprojetam a fonte de sua autoridade sobre a totalidade social que, a partir de então, controlam e, dessa forma, fazem-na calar em seu próprio nomede maneira legítima. Assim se realiza, em intervalos regulares, a façanha de disparar sobre o povo em nome do povo. (ANACI, 86-87)

Comentários

Se a revolução é entendida, numa perspectiva totalizadora, como aquilo que muda tudo ou a situação em que tudo mudou (ou será mudado), então não há como não haver traição da revolução, seja num sentido contrarrevolucionário, seja numa perspectiva ainda revolucionária que segue seu curso, incansavelmente. Isso porque não é possível, nem desejável, mudar tudo. Esse projeto totalitário é preciso trair.

A ideia de insurreição parece menos suspeita, pois há algo nela que a limita: é o seu fim. Uma espécie de revolução que se contém – e se contenta por isso. Pode querer muito, mas não tudo. E, pelo fato de muito às vezes ser muito pouco, haverá muito a ser feito, sempre.

++

Fortuita: aqui me parece mesmo haver um certo apelo a um misticismo. Que as revoluções fracassem tão logo o povo descubra que toda revolução é particular, compreendemos. Mas qual a explicação material para o processo que chegamos a chamar de revolucionário? Qual força conjura o golpe e formata o governo revolucionário? Aqui, há uma sensação de questões conceituais, narrativas, que pouco têm que ver com o sangue derramado, o gás inalado. A ver…

+++

POTÊNCIA

Uma força revolucionária deste tempo deve zelar sobretudo pelo crescimento paciente de sua potência. Essa questão foi reprimida durante muito tempo por trás do tema obsoleto da tomada do poder. (ANACI, 292)

“O que é a felicidade? O sentimento de que a potência aumenta”. (ANACI, 284)

Comentários

Nota mental: tomar o “aumento de potência” como critério para a adoção de estratégia ou tática; da mesma forma, usar o “aumento de potência” como indicador na análise dos fenômenos, das situações e das ações políticas.

++

Em Espinosa: não desejo algo porque é bom; mas porque o desejo é que ele se torna bom. Mas o que seria o crescimento da potência de uma força revolucionária? Força revolucionária: um agrupamento? De que tipo? Potência desta força: o que a torna mais forte, com maior condição de ação? Tudo isso em relação a quê?

++

Potência é abandonar algo da vida que a obstrui!

+++

GUERRA

No fundo, a rejeição da guerra só exprime uma recusa infantil ou senil em admitir a existência da alteridade. A guerra não é a matança, mas sim a lógica que regula o contato de potências heterogêneas. Se há uma multiplicidade de mundos, se há uma irredutível pluralidade de formas de vida, então a guerra é a lei de coexistência nesta terra. (ANACI, 167)

A paz não é possível nem desejável. O conflito é a própria matéria daquilo que se é. Resta adquirir uma arte de como conduzir isso, que é uma arte de viver situacionalmente, e que supõe delicadeza e mobilidade existencial mais do que vontade de esmagar aquilo que não somos. (ANACI, 168)

Comentários

É inspirado em Michel Foucault o conceito de guerra (ou guerra civil) que CI põe em circulação aqui – e que também se encontra em Tiqqun (Contribuição para a guerra em curso, n-1, 2019). Diz o filósofo francês em A sociedade punitiva (citado em ANACI, 179): “A guerra civil é a matriz de todas as lutas pelo poder, de todas as estratégias do poder e, por conseguinte, também a matriz de todas as lutas a propósito do poder e contra ele”, um “processo através do qual e pelo qual se constituem diversas coletividades novas, que não tinham vindo à tona até então”.

Em Tiqqun, a formulação é quase idêntica ao trecho do CI reproduzido acima: “A guerra civil é o livre jogo das formas-de-vida, o princípio de sua coexistência” (p. 25). Lá temos uma breve, mas precisa, explicação sobre o uso do termo: “Guerra, porque, em cada jogo singular entre formas-de-vida, a eventualidade do confronto bruto, do recurso à violência, jamais pode ser anulada” (p.26).

Nesses trechos todos, talvez seja preciso compreender, como alerta CI, que “a guerra não é a matança”, mas a lógica do encontro, do “jogo” entre potências diferentes. É por isso que, do outro lado do espelho, a paz não seja possível. Guerra e paz jogam aqui o seu jogo de antinomias.

Curiosa a escolha pela guerra e a recusa da paz. Ora, seria possível afirmar, também com o intuito de ressignificar um conceito, que a paz não é a harmonia, o bem estar indiscriminado que supõe o fim de todos os conflitos, mas, sim, considerando que “o conflito é a própria matéria daquilo que se é”, ela é justamente “a arte de viver situacionalmente, e que supõe delicadeza e mobilidade existencial mais do que vontade de esmagar aquilo que não somos”. Delicadeza e mobilidade existencial parecem ser, em política, talvez o que mais se aproxima de um sentido ativo e potencializador de “paz”.

Antes de ser qualquer recusa, em qualquer condição etária, da alteridade, rejeitar a guerra, isso que comumente se entende por guerra – esta expressão do poder que se manifesta em matança (individual ou coletiva, velada ou escancarada, no estrangeiro ou em território nacional), genocídio, carnificina, massacre, chacina, assassinato (qualquer nome que se dê a isso) –, ao contrário, pode ser a melhor ou a maior afirmação da alteridade que se possa fazer neste mundo. E a isso se segue, como decorrência necessária, a recusa da recuperação ou retomada do conceito de guerra como potência da criação das coletividades novas; simplesmente a recusa em dourar a pílula da ideia de guerra, uma forte rejeição da guerra (e da violência) inclusive como metáfora da potência da vida.

++

Há um pressuposto que orientou ou orienta a vida social: “o homem é o lobo do homem”, a vida é a “guerra perpétua de todos contra todos”. Isto se traduz em um problema para a paz e, principalmente, para a liberdade: “a minha liberdade acaba quando interfere na do outro”.

Ora, o esforço é para ampliar as esferas de liberdade: a liberdade de um aumenta junto com a dos demais. Mas não há ponto pacífico nesta formulação. Na mesma medida em que diferentes interesses se chocam é que aparecem os conflitos. Sua resolução implica algo que pode ser diverso da sua pacificação e aproximar-se da sustentação do conflito enquanto sustentação da vida em si mesma e de todas as formas de vida que lhe acompanham.

Quanto de guerra, no sentido mais frequentemente usado do termo, não se fez em nome da “paz”?

++

“Se quer guerra terá! Se quer paz, quero em dobro!” (Vida Loka, parte 1 – Racionais Mc’s)

A paz não é algo presente nos corpos daqueles que vivem na guerra. Falo daqueles e daquelas que nascem, vivem e morrem nela e com ela se constituem. Falo de gente da pele escura que ao nascer lhe é declarada guerra! São mortos por ela, são potentes a partir dela. Arrasados pelos seus destroços, multiplicados pela herança, pela história dos que não estão mais para contar. Se a paz prometida vier pelo decreto, que a guerra se faça em dobro!

++

Para alguns povos indígenas a guerra não visa acabar com os inimigos. Ela é apenas uma forma de comunicação – incluir em si um traço do inimigo e assim ampliar o repertório, tornar-se mais forte. A aposta é de que o conflito alimentará a cultura e o conhecimento. A guerra como tática de afirmação da vida.

+++

DESTITUIÇÃO

Repensar a ideia de revolução como pura destituição. (ANACI, 88)

Para destituir o poder não basta portanto vencê-lo na rua, desmantelar seus aparelhos, incendiar seus símbolos. Destituir o poder é privá-lo de seu fundamento. É isso o que justamente uma insurreição faz. (…) Destituir o poder é privá-lo de legitimidade, é conduzi-lo a assumir sua arbitrariedade, a revelar sua dimensão contingente. (…) Na insurreição, o poder vigente é mais uma força entre outras forças sobre um plano de luta comum, e não mais essa metaforça que rege, ordena ou condena todas as potências. (…) Destituir o poder é mandá-lo por terra. (ANACI, 89-90)

Quebrar o círculo que faz de sua contestação o alimento daquele que domina, marcar uma ruptura na fatalidade que condena as revoluções a reproduzir aquilo que elas perseguem, tal é a vocação da destituição. A noção de destituição é necessária para liberar o imaginário revolucionário de todos os velhos fantasmas constituintes que a entravam, de toda herança enganadora da Revolução Francesa. Ela é necessária para fazer um corte no seio da lógica revolucionária, para operar uma partilha no próprio interior da ideia de insurreição. Pois há as insurreições instituintes, aquelas que acabam como acabaram todas as revoluções até hoje: retornando a seu contrário, aquelas que se fazem “em nome de…” – em nome de quem? do povo, da classe operária, de Deus, pouco importa. E há as insurreições destituintes, como foram as de maio de 1968, o maio desenfreado italiano e tantas comunas insurrecionais. (MDA, 91)

Comentários

Negri, citado e atacado pelo CI, advoga em prol de uma releitura do conceito a partir da materialidade das lutas que emergem a partir de 2011, contra uma leitura estritamente jurídica e moderna dos mesmos. Em seu último livro com Hardt, ambos defendem a invenção de instituições não-soberanas, construídas sobre as bases das redes de cooperação. Afirmam a importância da tomada de poder, mas não a permanência das instituições como formas jurídicas em si mesmas.

++

As revoluções até hoje não deram conta de realizar uma ruptura drástica no sentido de propriedade. Não basta destituir o sentido de propriedade, deslocá-la de um polo a outro. A propriedade precisa ser destruída!

Nenhuma instituição pode ser capaz de governar a vida das pessoas, ponto.

+++

SAIR

Destituere significa, em latim: colocar em pé à parte, erigir isoladamente; abandonar; pôr de lado, deixar cair, suprimir; decepcionar, enganar. Enquanto a lógica constituinte choca-se contra o aparelho de poder sobre o qual ela pensa ter controle, uma potência destituinte se preocupa muito mais em dele escapar, em retirar desse aparelho qualquer controle sobre si, na medida em que agarra o mundo que forma à margem. Seu gesto próprio é a saída, enquanto o gesto constituinte é a tomada de assalto. Em uma lógica destituinte, a luta contra o Estado e o capital vale sobretudo por uma saída da normalidade capitalista, na qual se vive, por uma deserção das relações de merda consigo, com os outros e com o mundo que, na normalidade capitalista, se experimenta. (MDA, 94-95).

Comentário

Não se está falando apenas em tomar ou não tomar o poder, mas em esvaziamento das instituições, num movimento em que a coletividade passa a assumir seu papel, realizar suas funções, sufocar as instituições pela positividade de suas ações. Se Syriza e Podemos, ao tentarem ocupar o poder, foram por ele ocupados (citação que o CI faz de um militante do próprio Podemos ao referir-se ao mesmo), isto nos alerta para o fato mesmo de que a estrutura que sustenta esse mundo de pé está falida. Romper a normalidade capitalista é romper a dependência institucional?

Experiências vividas por nós vêem que as lutas se dão simultaneamente, não uma em detrimento da outra (como um território quilombola que tem condições de viver autonomamente em relação às instituições, mas não abre mão das mesmas – seja a eletricidade do Luz Para Todos, seja a construção da escola estadual ou da unidade de saúde).

+++

CONSTRUIR, ATACAR

O gesto revolucionário, portanto, não consiste mais em uma simples apropriação violenta deste mundo, ele se desdobra. De um lado, há mundos por fazer, formas de vida que devem crescer distantes do que impera, aqui compreendido o que pode ser recuperado do atual estado de coisas, e, por outro, é preciso atacar, é preciso destruir o mundo do capital. (MDA, 104)

Só uma afirmação tem a potência de cumprir a obra da destruição. O gesto destituinte é assim deserção e ataque, elaboração e saque, e isso em um mesmo gesto. Ele desafia, ao mesmo tempo, as lógicas admitidas da alternativa e do ativismo. O que se joga nele é uma junção entre o tempo longo da construção e aquele mais intermitente da intervenção, entre a disposição em gozar de nosso pedaço de mundo e a disposição para colocá-lo em jogo. (MDA, 106)

Comentário

O esvaziamento dos poderes constituídos, das instituições, pela afirmação de formas de vida que podem interromper a normalidade da vida atravessada pelo capitalismo: interromper e destruir.

Construção, intervenção. Destruir para recriar?

Na base da criação está a destruição.

+++

SECESSÃO

Vamos (…) assumir a secessão que o capital já pratica, mas ao nosso modo.Fazer secessão não é cortar uma parte do território do conjunto nacional, não é se isolar, cortar as comunicações com todo o resto – isso é a morte certa. Fazer secessão não é constituir, a partir do refugo deste mundo,contraclusters em que comunidades alternativas se comprazeriam em sua autonomia imaginária relativa à metrópole (…). Fazer secessão é habitar um território, assumir nossa configuração situada no mundo, nossa forma de aí permanecer, a forma de vida e as verdades que nos conduzem e, a partir daí, entrar em conflito ou em cumplicidade. É, portanto, criar laços de maneira estratégica com outras zonas de dissidência, intensificar as circulações com as regiões amigas, ignorando as fronteiras. Fazer secessão é romper não com o território nacional, mas com a própria geografia existente. É desenhar uma outra geografia, descontínua, em arquipélago, intensiva – e então partir ao encontro dos lugares e dos territórios que nos são próximos, mesmo se for necessário percorrer dez mil quilômetros. (ANACI, 220-221)

Comentário

Não se trata, então, de algo tipo “walden” [1] ou qualquer remissão a comunidades hippies. A menção a Deligny [2] e seu grande trabalho com as pessoas com autismo talvez possa dar uma materialidade. Ou talvez o que os zapatistas construíram até aqui. Ou talvez, de novo, a terra quilombola, que não abdica de seu direito ao título que lhes amplia direitos, mas não se entrega a um modo de vida da economia capitalista, mantendo muito de sua forma de vida tributária há três séculos de existência.

1 Walden ou a vida nos bosques é uma obra de Henry David Thoreau, publicada nos EUA em 1854.

2 Fernand Deligny (1913-1996), educador francês.

+++

ORGANIZAÇÃO

Se organizar nunca quis dizer se filiar a uma mesma organização. Se organizar é agir segundo uma percepção comum, em qualquer nível que seja. Ora, o que faz falta à situação não é a “cólera das pessoas” ou a penúria, não é a boa vontade dos militantes nem a difusão de consciência crítica, nem mesmo a multiplicação do gesto anarquista. O que nos falta é a percepção partilhada da situação. Sem essa ligatura, os gestos se apagam no nada e sem deixar vestígios, as vidas têm a textura dos sonhos, e os levantes terminam nos livros escolares. (ANACI, 18-19)

Como construir uma força que não seja uma organização? (ANACI, 277)

É preciso sair de nossa casa, ir ao encontro, tomar o caminho, trabalhar a ligação conflitiva, prudente e feliz, entre os fragmentos de mundo. É preciso se organizar. Organizar-se verdadeiramente nunca foi outra coisa do que se amar. (MDA, 57-58)

Comentários

Que bom seria se a nossa percepção partilhada da situação partisse, então, da organização verdadeira chamada amor. Isso se o que organiza não for o papel, mas o valor e o sentimento. Eu poderia me basear na ideia de que a única coisa mais forte do que o medo é a esperança e partilharia, então, a esperança de que um mundo melhor é realmente possível. Quem sabe, daí, se organizaria uma revolução.

++

Uma primeira ideia, para ser elaborada: qualquer tentativa de organização contra-hegemônica precisaria assumir-se, antes de mais nada, como não-hegemônica, ou não hegemonista.

E isso é o contrário do que querem e do que fazem nossos amigos e amigas da “esquerda”, de seus partidos, movimentos associados e aparelhos. Qualquer pessoa ciente de sua liberdade e de sua independência irá dizer Não a tais pretensões de subordinação mascaradas de “frente ampla”. A história da fagocitação política das múltiplas potências pelas organizações de massa centralizadas e hegemonistas já é velha conhecida.

Dizer “Não!” aos hegemonistas não resolve muita coisa do problema da “organização” – só exige que pensemos em outros pontos de partida.

+++

MODA

Quem quer que comece a freqüentar os meios radicais se admira de início com o hiato que reina entre seus discursos e suas práticas, entre suas ambições e seu isolamento. Eles parecem como que condenados a uma espécie de autodestruição permanente. Não demora muito tempo para perceber que eles não estão ocupados em construir uma força revolucionária real, mas em alimentar uma corrida de radicalidade que satisfaz a si própria – e que se desenrola indiferentemente no terreno da ação direta, do feminismo ou da ecologia. O pequeno terror que aí reina e que torna o mundo tão duro não é o do partido bolchevique. É antes o da moda, esse terror que ninguém exerce pessoalmente, mas que se aplica a todos. Teme-se, nesses meios, deixar de ser radical, como do outro lado se teme deixar de estar na moda, de ser cool ou hipster. Precisa-se de pouco para manchar uma reputação. Evita-se ir à raiz das coisas em proveito de um consumo superficial de teorias, de manifestações e de relações. A competição feroz entre grupos, como também entre si, determina uma implosão periódica. Há sempre carne fresca, jovem e iludida para compensar a partida dos esgotados, dos traumatizados, dos enojados, dos esvaziados. (ANACI, 172-173)

Comentários

Antigamente (é preciso usar este advérbio com muita ênfase), antigamente o militante preocupado com o povo, envolvido com a classe trabalhadora, queria fazer desaparecer sua identidade burguesa, sua consciência culpada, e, assim, se dissolvia ele mesmo num devir-operário. Seu horror era parecer diferente do povo. Queria se misturar ao povo, pertencer ao sujeito coletivo, dispor de si para se amalgamar na figura sem rosto da classe revolucionária que faria tudo mudar.

Contemporaneamente, o ativista é, antes de qualquer coisa, um ser distinto – incomum, diferente. Tudo isso em nome da premissa da singularidade, aquilo que é mais próprio da vida e da liberdade, o mais radical exercício do viver: ser único, sem igual. Pior é que nem é tanto assim. Uma vez que essas e esses singulares todes acabam no final tão parecides.

++

Então, numa consideração com viés menos sarcástico, é preciso reconhecer que o ativismo está inscrito, em suas formas contemporâneas, no âmbito maior das modas culturais juvenis, e que se expressa com base em pressupostos conceituais e atitudinais delas, sendo indissociável do curso desses fenômenos mais abrangentes. Então, é preciso reconhecer no ativismo suas influências hippies, góticas, punks, cristãs, leninistas, guevaristas, gandhianas, rastafáris… No mínimo, isso nos abre novas abordagens sobre os desafios da mobilização e da interlocução com a “sociedade” – este conjunto dos que habitam conosco e estão ao nosso redor e aquilo que, de uma forma ou de outra, todo ativismo pretende transformar.

Na verdade, talvez caiba reconhecer o ativismo ele próprio como uma moda cultural, um “estilo de vida”, com seus códigos, seus discursos, suas manifestações estéticas, seu visual e suas roupas. Quando um estereótipo se constitui, ele o faz a partir de uma base original empírica; o estereótipo é falso, no mínimo, enganoso, mas pode dar boas pistas para abordar um fenômeno. Se alguém usa o qualificativo “ativista” – como em pessoa ativista, atitude ativista, revista ativista – é porque há uma forma cultural de características definidas que se instituiu. Qual forma é essa, e quais são suas características? Isso dá uma boa pesquisa.

++

Se os “meios radicais” são ambiente de moda, como insinua este trecho do CI, os radicais tem de lidar com isso, seja 1) superando e ultrapassando essa condição, seja 2) assumindo um perfil e um estilo correspondente à sua moda, seja 3) abolindo sua própria radicalidade, aquilo que os distingue e caracteriza. É o momento em que o ativista pode ou não negar o seu ativismo sem negar sua luta.

++

Me parece que está também em jogo o sentido e a possibilidade de um devir ativista. Não no sentido de vir a ser isso ou aquilo, na maneira utópica de ser e estar em uma sociedade que se deseja, mas de assumir a radicalidade de não se enclausurar em uma identidade fixa, em uma causa sublime e única. Permitir transformar-se em qualquer coisa que a luta exigir. Ser floresta, ser terra, ser água, ser sem terra, sem teto, refugiado, trans, estudante, o que for preciso. E antes de tudo: não se deixar capturar pela moda.

+++

ATIVISMO PERFORMÁTICO

Ao se definir como produtor de ações e de discursos radicais, o radical acabou de forjar uma ideia puramente quantitativa de revolução – como uma espécie de crise de superprodução de atos de revolta individual. “Não percamos de vista”, escrevia Émile Henry, “que a revolução será a resultante de todas essas revoltas particulares”. A história está aí para desmentir essa tese: seja a revolução francesa, russa ou tunisiana, todas as vezes a revolução é resultante do choque entre a situação geral e um ato particular – a invasão de uma prisão, uma derrota militar, o suicídio de um vendedor ambulante de fruta –, e não a soma aritmética de atos de revolta separados. Essa definição absurda de revolução está provocando os danos previsíveis: esgotamo-nos num ativismo que não se enraíza em nada, entregamo-nos ao culto mortífero da performance, no qual se trata de atualizar a todo momento, aqui e agora, a identidade radical – seja nas manifestações, no amor ou no discurso. Isso dura um tempo – o tempo de burnout, de depressão ou de repressão. Sem que ninguém tenha mudado nada. (ANACI, 174-175)

Comentários

CI faz uma crítica ao modelo greenpeace de ativismo espetacular. Mesmo que a organização ambientalista mundial possa fazer mais do que executar foto-oportunidades e cenas telegênicas para delícia da mídia, não resta dúvida que produziu um estilo de ativismo midiático, copiado e reproduzido por muitas.

Esse “culto mortífero da performance” é fácil de ser verificado entre nós, ativistas do Brasil, especialmente no ambiente das grandes cidades. Trata-se de uma espécie de ativismo de atos, um “atismo”, doença juvenil da luta, contemporânea dos likes e das selfies, dos vlogs e influencers digitais. Eis um tema controverso, pois o espetáculo pode/deve ser uma arma, dirão algumas; e o espetáculo precisa ser derrotado, dirão outras.

CI sugere a alternativa de um ativismo que se enraíze.

Em outra chave, a gente poderia dizer: no mínimo, um ativismo que não seja banal. Eis um critério muito simples, de fácil uso, como nesta pergunta singela: Este ato (marcha, ação criativa, ocupação etc) que iremos fazer é um ato banal?

++

Se essa revolução que se faz montar como um quebra cabeça, uma soma extenuante entre partes “particulares” – se ela é absurda, podemos dizer que a estratégia é também um instrumento absurdo de revolução. A estratégia fatia a luta em partes, apostando que será também uma “crise de superprodução” de táticas certeiras que levarão a um resultado – que, francamente, é desconhecido.

O radical nunca encontrará as raízes de nada. Não pode se orgulhar de muito mais do que fingir decifrar o indecifrável. Não é a toa que a destituição proposta pelo Comitê quer “mandar o poder por terra” (ANACI, 90), tombá-lo de uma vez como uma estátua milenar.

Paremos de tentar encontrar, talvez, aquilo de que a revolução é resultante.

+++

POLÍTICA

Eis a grande mentira e o grande desastre da política: colocar a política de um lado e de outro da vida: de um lado, o que se diz, mas que não é real e, do outro, o que é vivido, mas não se pode dizer. (MDA, 71-72)

“Política” jamais deveria ter se convertido em um nome. Deveria ter continuado um adjetivo. Um atributo e não uma substância. (MDA, 73)

Comentário

“Ativismo” jamais deveria ter se desdobrado em adjetivos ou nomes que caracterizam sujeitos (“ativista”). Deveria ter continuado a ser tratado como um fenômeno, designado sempre a posteriori, isto é, que só pode ser percebido depois que acontece. Como a paixão, ou o amor.

+++

AGIR

Um movimento que exige está sempre por baixo de uma força queage. (ANACI, 86)

O velho mito da greve geral [deve] ser colocado na seção dos acessórios inúteis.(MDA, 24)

Mostrou-se evidente, para todo manifestantevivo, que os desfiles em marcha lenta exibiam a pacificação pelo protesto. (MDA, 35)

Os amadores desses cortejos fúnebres nomeados “manifestações”, todos estes que, tomando um vinho tinto, apreciam o gozo amargo de ser sempre derrotados, todos estes que soltam um flatulento “Isso vai dar merda!”, antes de sabiamente entrarem em seus carros. (MDA, 14)

Comentários

Pode-se falar de uma crise do ativismo? A primeira frase reproduzida acima, retirada de um livro do Comitê Invisível, e que poderia constar de qualquer coletânea de citações vendidas baratinho num saldão de livros usados, diz quase tudo sobre essa crise. Uma grande parcela do ativismo brasileiro das manifestações e atos criativos na Paulista ou na Esplanada dos Ministérios parece nitidamente estar por baixo, pois a única coisa que faz é “exigir”. E ir-para-a-rua é a fórmula caduca de seu modusoperandi que só trai a sua impotência.

Primeiro, ir-para-a-rua é, quase sempre, reação – e não ação. E, quase sempre, reação tímida e fraca, diante de uma ação ostensiva e forte do adversário (o Estado, as corporações, o Poder).

Segundo, ir-para-a-rua é, quase sempre, iniciativa descolada de uma estratégia de força, de oposição e luta, que prevê escaladas, avanços súbitos ou retiradas táticas, confrontação radical. Em geral, os atos de rua se esgotam neles mesmos – são fins em si mesmos. Por isso, inócuos, quase sempre.

Terceiro, os atos de rua, em geral, com seus cartazes e palavras de ordem, são menos situações de força que extravasam para o espaço público e mais uma espécie de modo espetacular de transmitir nossa mensagem para a televisão. Quase sempre, nesse sentido, são uma forma de mídia – e nada mais que isso. Num mundo midiatizado, rodeado de imagens por todos os lados, esses atos desaparecem instantes depois que vêm à luz, desmancham no ar depois de seus 15 segundos de fútil fama.

Quarto, as mensagens dos atos de rua quase sempre interpelam os agentes do poder fortalecendo sua posição de poder: exigem que o Estado cumpra a lei; que os deputados votem ou deixem de votar; que as autoridades ajam ao ordenar algo ou ao retirar uma ordem; que as empresas deixem de fazer ou façam alguma coisa para o bem. Reivindicação é, no fundo, isso: pedir. “Parem as motosserras!”. Quem irá pará-las?

Quinto, ir-para-a-rua é item típico de uma cartilha de táticas na categoria “Formas básicas de luta”, algo como um “abaixo-assinado” das vias públicas (enquanto no abaixo-assinado os signatários reivindicantes colocam seus nomes, os aqui-presentes das passeatas colocam seus corpos – não à toa os resultados de ambas as táticas costumam ser parecidos). É uma forma codificada demais, já sabida, de fácil combate e anulação. Então, por que insistimos tanto nela?

Para além do argumento da demonstração de forças (reunir gente na rua é prova de nossa determinação) e de servir como indicador de mobilização das causas, os atos públicos que só fazem reivindicar parecem evidenciar, no fundo, a incapacidade do ativismo de ir além do discurso e de dar conta de uma luta política verdadeiramente conseqüente – isto é, com conseqüências, quaisquer que sejam elas. Por isso, esses clichês táticos de certo ativismo são sinais de crise – crise de responsabilidade, crise de visão, crise da própria potência.

++

Perguntas orientadoras:

O que seria um agir distinto de um exigir? Como sair da reivindicação pura e simples para a ação que não pede, faz?

Como podemos substituir o ato midiático de rua por alternativas táticas mais conseqüentes? Se a ideia é não ir para a rua (pelo menos, não no modo automático), iremos para onde? E para fazer o quê?

Se a rua é o lugar onde a polícia certamente estará, onde a polícia não vai estar?

Você já tomou a dianteira hoje?

+++

TÁTICA

Ocupar praças bem no centro das cidades e aí montar barracas, e aí montar barricadas, refeitórios ou tendas, e aí reunir assembleias, tudo isso em breve se tornará um reflexo político básico, como ontem foi a greve. (ANACI,12)

O motim, o bloqueio e a ocupação formam a gramática políticaelementarda época. (MDA, 38)

Comentário

Uma gramática elementar não tem de ser baseada em táticas elementares, mas num modo de agenciar processos e formas de luta capazes de incidência e efeito. Uma gramática sem formas prontas, isto é, que sugira apenas modos de produzir formas, nunca a reprodução do que um dia foi feito. Sem cases, sem melhores práticas – apenas uma linguagem da ação.

+++

NUNCA

Numa de suas publicações, os opositores à construção da linha-férrea Lyon-Turim escreveram; “O que significa serno-TAV? É partir de um enunciado simples; ‘o trem de grande velocidade nunca passará pelo Vale de Susa’ e organizar sua vida para que esse enunciado seja confirmado.” (ANACI, 221)

Comentários

Faço coro: Nunca!

Acredito que sem essa dimensão de determinação, os trabalhos, mesmos estes realizados no híbrido campo das organizações não-governamentais, não têm qualquer sentido. Não lutamos esperando pela derrota. Lutamos porque sabemos que nunca vai acontecer o mal que está prestes a nos acometer.

++

Nunca um Não ganhou tanta força como este Nunca.

Passar a usar mais este Nunca.

Por exemplo, na recusa e no combate às obras de infraestrutura que só nos vem arrasar e destruir.

Por exemplo, no caso do Porto Sul, em Ilhéus: “Nunca um porto para exportar minério será construído no sul da Bahia”.

Por exemplo, no Mato Grosso: “Nunca hidrelétrica de qualquer porte tomará o rio Juruena”.

Por exemplo, naquele estado montanhoso das Gerais: “Nunca mais se implantará aqui uma barragem de rejeito de minério”.

Em tantos lugares: “Nunca quem quer que seja fará qualquer coisa à nossa revelia”, “Nunca um direito a menos”, “Nunca terei ou serei eu mesmo/a chefe”… A lista é extensa.

Nunca houve palavra mais radical.

+++

TOMAR A DIANTEIRA

É preciso ler as doutrinas contrainsurrecionais, então, como teorias de guerra dirigidas contra nós, e que tecem, entre outras coisas, nossa situação comum nesta época. (…) Se as doutrinas de guerra contrarrevolucionária se modelaram a partir de sucessivas doutrinas revolucionárias, não podemos deduzir negativamente, contudo, uma teoria da insurreição a partir de teorias contrainsurrecionais. Eis a armadilha lógica. Não basta que mantenhamos uma guerra latente, que ataquemos de surpresa, que derrubemos todos os alvos do adversário. Até essa assimetria foi reabsorvida. Em matéria de guerra, como de estratégia, não basta recuperar o atraso: é necessário tomar a dianteira. Precisamos de um plano que vise não o adversário, mas a sua estratégia, que a volte contra ele. De tal maneira que, quanto mais acredita estar vencendo, mais rápido ele está caminhando para sua derrota. (ANACI, 186-187)

Comentário

Imagine um certo cenário sombrio num certo país distópico da América Latina, no qual as forças de resistência encontram-se atarantadas e confusas. As formulações do final do texto acima podem ajudar.

Ler novamente as três frases finais.

Ler em voz alta e bem devagar.

38 é muito: os jovens ativistas que derrubaram o ditador de Angola

Laurinda Gouvea

Introdução

No continente africano, o século 21 tem sido tempo de levantes. Não só: emergiram lá mais levantes do que em qualquer outra parte do mundo, em particular os movimentos de massa não violentos.[1] Em alguns países, como Tunísia e, mais recentemente, Sudão e Argélia, o poder popular desalojou chefes de Estado que há décadas se recusavam a sair. Em outros, como Uganda, Zimbábue e Quênia, as ações diretas, campanhas e mobilizações comunitárias têm ganhado um sopro de criatividade e tenacidade.

1 Erica Chenoweth, Zoe Marks e Jide Okeke. People Power Is Rising in Africa: How Protest Movements Are Succeeding Where Even Global Arrest Warrants Can’t. Foreign Affairs, 25 de abril de 2019. Na última década, a África liderou a emergência movimentos de massa não violentos (25), seguida pela Ásia (16).

Angola, com a qual compartilhamos o passado de colonização portuguesa, também viu o curso de sua história mudar pela força do ativismo. Após viver em primeira mão a insurgência contra o ex-ditador José Eduardo dos Santos – e sofrer no corpo a represália à luta – a ativista Laurinda Gouveia, hoje com 29 anos, relata a jornada dos jovens “revús”.[2]

2 Nome pelo qual ficaram conhecidos os jovens ativistas angolanos que se empenharam na luta contra o regime.

Angola está situada na parte austral ocidental de África. É um dos países mais ricos do continente devido aos seus recursos minerais e naturais. Em 1482, Angola foi colonizada pelos portugueses. Sofreu tortura e escravatura. Eles entraram de forma fria e dominaram todo o território. Acabaram por ter sua posse da terra confirmada na partilha da Conferência de Berlim, de 1884 a 1885. Apesar de termos lutado pela independência com catanas [3] dos colonos deixarem fisicamente Angola, espiritualmente o colono ficou e domina ainda a nossa terra. Os três partidos, MPLA, Unita e FNLA, [4] proclamaram a independência no dia 11 de novembro de 1975, mas logo depois instauraram a guerra por ganância e ambição do poder, apoiados pelo ocidente. Muitos filhos de Angola perderam a vida [5] no conflito, que teve fim com a morte de Jonas Savimbi, em 2002.

3 Facões.

4 MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), Unita (União Nacional Para a Independência Total de Angola) e FNLA (Frente Nacional de Libertação do Leste) foram os três principais movimentos a se engajarem na luta anticolonial em Angola nos anos 1960-70. Posteriormente, entraram em guerra civil pelo poder – em boa parte, um conflito “por procuração” que envolvia China, União Soviética, Cuba, EUA e África do Sul. Com a proclamação da independência em 1975, o MPLA passou a controlar o aparato estatal, sendo militar e politicamente desafiado pela Unita até 2002. A FNLA entrou em declínio militar nos anos 1970. Hoje, os três movimentos operam como partidos em Angola, embora o MPLA permaneça hegemônico.

5 As estimativas do número de mortos na Guerra Civil de Angola variam muito, indo de 500 mil a 2 milhões.

O feito da guerra foi tão forte que até hoje continuamos a vivenciá-la: o MPLA agarra-se com ganância ao poder desde então e mantém o povo refém da sua ditadura, sendo autor de vários massacres que ceifaram a vida de milhares de angolanos e angolanas. O mais marcante deles foi em 27 de maio de 1977 [6]. Levantaram-se, nessa data, pessoas que não aceitavam a forma como o MPLA estava a conduzir o país. Foram perseguidas, sequestradas e mortas pelo partido, que simulou um golpe de estado. Até hoje o governo não se responsabiliza nem entrega os cadáveres aos familiares. Cada um de nós tem um familiar ou conhecido que passou por esse facto [7] histórico. Esse massacre marcou as nossas histórias e mentes enquanto jovens e hoje representa momento de reflexão e protesto. Por outro lado, ele inibe os nossos familiares e amigos que viveram direta ou indiretamente aquele momento e temem que o mesmo venha a acontecer connosco.

6 Um dos episódios mais polêmicos, controversos e violentos da história angolana recente.

7 O leitor e a leitora encontrarão neste texto a grafia do português angolano. Angola não aderiu ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa ratificado em 1990 por Portugal, Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. No entanto, em 2019, o país inaugurou uma Comissão Multissetorial que discute a possibilidade de adesão pelos próximos cinco anos.

O activismo em Angola surge da situação adversa que o país enfrentou e enfrenta em quase todos os níveis – social, político, económico e de direitos humanos – por culpa de um grupo que tomou a hegemonia no país, como coisa privada e particular, que não se responsabiliza pelo estrago que vem causando nos 45 anos desde a independência. Perdemos a nossa história, nossas línguas, passamos a adorar o vazio, ficamos presos às tradições alheias, continuamos escravos sem direito a opinião. Não produzimos, vivemos presos aos estrangeiros, o nosso governo não aposta no cidadão e a mulher não tem voz, sem capacidade de encontrar a verdadeira liberdade. O povo continua sob o martírio da pobreza extrema, vivendo diariamente à custa de um dólar. Sofremos com a falta de respeito aos direitos dos cidadãos e cidadãs, enquanto o Estado e as políticas governamentais fecham os olhos de estrangeiros que não vivem a realidade deste triste país. Nepotismo, corrupção, impunidade, eleições fraudulentas, perseguição e morte de quem pensa diferente. Perfume de neocolonialismo, fantasma de guerra e regresso ao partido único.

O RENASCER DO ACTIVISMO EM ANGOLA

O nosso activismo emergiu neste contexto, com todas as lutas que alguns mais velhos começaram. Exigíamos saúde de qualidade, liberdade de expressão, educação e igualdade de tratamento. Mas o desafio maior que nos propusemos era remover José Eduardo dos Santos do poder, onde estava havia mais de 32 anos.

Não éramos os primeiros a confrontá-lo diretamente. Já existiam na sociedade civil personalidades como Makuta Konde, William Nome, Rafael Marques, o deputado Mfulupimga Nlando Victor e o jornalista Ricardo de Melo, os dois últimos mortos por falarem a verdade acerca de como estava a ser conduzido de forma errada o país. Nós próprios acreditávamos que não estaríamos vivos nos próximos 10 anos devido às mensagens que nossos familiares recebiam para impedir nossa luta pela liberdade. Mas, para nós, havia coisas mais importantes do que a vida: a nossa nação, a mudança. Uma Angola com hospitais, escolas, água e luz eficiente para todos os cidadãos, como direito e não esmola do governo.

Com ajuda das redes sociais e a coragem da juventude, começamos em 2011 uma campanha: “32 é muito. Fora, Zédu”. [8] A campanha era fortemente impulsionada por um “fantasma” com o nome Jonas Roberto, que até hoje não sabemos quem é além de alguém do Facebook. Alguns activistas, tempos depois, fizeram-se passar por ele, mas foram desmontados pela falsa argumentação. Ainda assim, os discursos de Jonas Roberto possuíam uma sustentabilidade e convicção de alguém que conhecia bem o sistema apodrecido em que estávamos inseridos.

8 Em alusão ao número de anos em que José Eduardo dos Santos estava, à época, no poder em Angola.

Eu apercebi-me da campanha em um show de hip hop em fevereiro de 2011, em que os músicos Ikonoclasta (Luaty Beirão) e Edu ZP a anunciaram. Antes disso, eu não sabia o que era uma manifestação de rua propriamente dita. Somente via manifestações religiosas e dos partidos políticos, algumas em apoio ao ditador José Eduardo dos Santos. Por outro lado, também estavam a acontecer manifestações em outras partes de África, como Egito e Líbia, e estes acontecimentos nos motivavam. As ditaduras que estavam a ser derrubadas não eram diferentes da de Angola.

No dia 7 de março de 2011, a uma hora da madrugada, aconteceu o primeiro protesto no Largo Primeiro de Maio. Os que apareceram, incluindo o próprio Luaty Beirão, acabaram por ser presos. A televisão pública dizia que os jovens estavam presos porque estavam a se fazer passar por manifestantes religiosos. Só depois acabei por confirmar que aquela informação era falsa, e que os manifestantes reivindicavam a destituição do presidente. Ainda não havia como tal um grupo organizado. Os que lá estiveram ouviram e aceitaram o apelo do Jonas Roberto. Mas, depois daquela primeira manifestação, constituiu-se automaticamente um coletivo que tratava das propagandas e actividades do então “movimento revolucionário”, nome dado pela mídia. Eu passei a fazer parte do grupo organizativo em 2013.

Os protestos aconteciam no mesmo local. Cada um aparecia com um sentido patriótico muito forte. Queríamos uma Angola melhor, sem José Eduardo. As manifestações eram divulgadas nas redes sociais ou nos eventos de hip hop que aconteciam na periferia. A internet foi a nossa mídia e única ferramenta, uma vez que a televisão pública não transmitia nada contra o presidente. Fazíamos vídeos, fotos e anúncios das nossas actividades para cativar as pessoas para aparecerem em massa. Usar a imagem do presidente de forma ridicularizada como protesto contra a má governação era uma coisa nova por parte da juventude. Sua imagem era usada nas igrejas e em marchas para adoração do “Santos”, mas nós, a juventude, decidimos mostrar seu verdadeiro rosto: o diabo que alimentava o inferno em Angola.

BARREIRAS: AS MANOBRAS DE JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS

“Quem são os jovens manifestantes em Angola? São uns 300 jovens frustrados, que não tiveram sucesso escolar, que dizem estar descontentes com a minha governação”, disse José Eduardo dos Santos em grande entrevista na rede portuguesa SIC (Sociedade Independente de Comunicação) em 2012. A má propaganda pela parte do governo fazia com que o povo pensasse que nós éramos pessoas do mal. O MPLA controlava os canais públicos e nós não tínhamos os canais de televisão, nem as rádios nacionais, nem as igrejas como nossos aliados; todos eram usados como propaganda política para o partido que tinha o poder de controlar tudo no país. Outra dificuldade era que nem todos tinham acesso à internet, onde fazíamos a nossa propaganda e cidadania, na qual incentivávamos o povo a agir contra o mal do país através de manifestações pacíficas.

O partido tinha como aliados também os policiais nacionais, a quem usavam para nos ameaçar e meter medo em nossas famílias. Uma das vítimas da represália foi Kalupeteka, um jovem e carismático pastor que liderava a seita Luz do Mundo. Após recusarem-se a fazer propaganda política para o presidente, Kalupeteka e seus seguidores foram vítimas de uma emboscada pela polícia, que cometeu um massacre que matou mais de 100 velhos, jovens, mulheres e crianças. Os que conseguiram ali escapar foram perseguidos. A prisão e tortura do líder e, pouco depois, a sua condenação a 28 anos – uma pena que sequer consta no código penal, e maior do que o tempo máximo permitido por lei – tiveram repercussão na mídia tradicional e nas redes sociais. A lei angolana tem dono, e esse dono é o partido político do momento que está no poder para sempre.

Em 2011 e 2012 houve nas manifestações muitas torturas, espancamentos e perseguição. É o caso de Filomeno Vieira Lopes, espancado pela milícia de Bento Kangamba, marido da sobrinha de José Eduardo dos Santos, empresário da juventude e representante do MPLA. A Luaty Beirão lhe quebraram o braço de tanta surra na manifestação do dia 10 de março de 2012, no marco histórico do Cazenga, exigindo melhores condições básicas para aquele município. Já Mbanza Hamza, Carbono Casimiro e Manuel Gaspar foram surpreendidos por agentes da bófia [9] na casa de um dos activistas aonde estavam reunidos para arquitetar actividades posteriores. As prisões eram intensas e consecutivas. O governo fazia de tudo para que os activistas desistissem da sua luta por um melhor país.

9 Nome pejorativo para a polícia e seus agentes.

O ponto mais relevante destes dois anos foi a morte de dois activistas, Isaías Cassule e Alves Camulingue, que eram funcionários da Guarda Civil. O presidente da República, por um despacho, decidiu despedir mais de 1000 pessoas. Cassule e Camulingue lideravam o grupo de funcionários desmobilizados. Reivindicavam apenas os seus salários, subsídios e indemnização. Isto foi suficiente para serem mortos da forma mais cruel: foram raptados e levados a um local incerto quando estavam a preparar uma manifestação, e a ideia que se tem é que os mesmos foram esquartejados e os seus corpos atirados aos jacarés. Até então os seus familiares não tiveram a possibilidade de fazer um funeral condigno uma vez que os corpos não aparecem. Em 2013 é morto o jovem Manuel Hilberto Ganga, militante da Casa-CE, [10] enquanto estava a colar panfletos nas mediações do palácio um dia antes da megamanifestação organizada pelo partido Unita – justamente no intuito de exigir ao governo que se explicasse e mostrasse os ossos de Cassule e Kamulingue. Atirou a queima-roupa um dos guardas do Presidente da República.

10 Convergência Ampla de Salvação de Angola – Coligação Eleitoral, um coligação formada por partidos e detentora de 16 assentos no Congresso angolano.

Os familiares queriam obrigar-nos a não nos envolvermos, temendo as armaduras do regime. Alguns decidiram mesmo desistir e mudaram de rumo; não queriam saber mais do ser activista ou cidadão consciente. Uns preferiram exilar-se e outros foram estudar no estrangeiro. Muitos desistiam da causa por medo do que poderia acontecer aos seus familiares. Outros, porque eram ameaçados de ficarem sem os seus empregos. Sempre pensei que sair ou desistir da luta não seria a solução, porque a realidade em si não compensa. Sabia que poderia morrer, mas seria para mim uma morte digna porque era por uma causa justa – uma Angola melhor para os angolanos e angolanas.

Época de grande baixa do activismo foi em 2013 a 2014, devido às perseguições e morte daqueles que se manifestavam. Alguns foram subordinados e receberam dinheiro para instaurar o caos no grupo. Com a baixa presença nas ruas, mudamos de estratégia. Como não havia meios do partido no poder controlar o Facebook, passamos a usar as redes sociais para relatar as situações graves que nos aconteciam, como as prisões ilegais e injustas feitas por parte da Polícia Nacional. Entre nós havia repórteres, fotógrafos e editores que recolhiam as peças. Os acontecimentos eram lançados aos 2.000 seguidores da nossa página, Central Angola 3711, e depois partilhados entre todos.

Também usávamos as redes sociais para educar a juventude a serem bons cidadãos e terem força para querer um país melhor, mostrando grandes figuras da revolução mundial que nos inspiravam por sua força, bravura, audácia e coragem, como Martin Luther King, Steven Biko, Nelson Mandela, Malcolm X e Jesus Cristo. Usávamos o chat para estudar e criar ideias. Foram as redes sociais que nos ajudaram ir em frente com a nossa luta. A juventude, apesar de na rua não querer contacto com os activistas, nas redes sociais era nossa seguidora e nos apoiava.

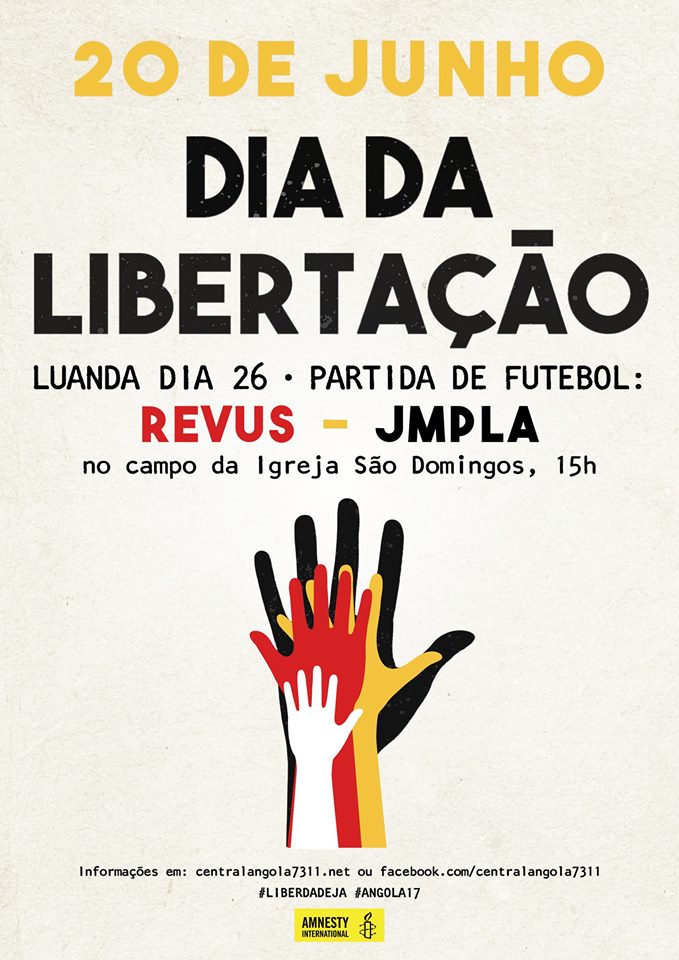

A ajuda de pessoas e organizações que estavam no exterior também nos tornava mais seguros para continuar. Tivemos o apoio de organizações internacionais como Amnistia Internacional e Human Rights Watch, que davam visibilidade para as violências que os manifestantes sofriam no exercício dos seus direitos constitucionais. Havia também cidadãos da diáspora que apoiavam as manifestações como um exercício de cidadania.

Já em Angola, tínhamos como apoiadores muitos agentes do governo que não podiam ir efetivamente contra o sistema político: estavam infelizes com a forma como o ditador estava a levar o país, mas nada poderiam falar nem dizer, sob pena de serem mortos ou perderem seu sustento.

Uma vez que toda manifestação era sabotada pelo governo ao receber o aviso prévio, optamos pelas manifestações-surpresa, ou espontâneas. Não avisávamos as autoridades para não lhes dar oportunidade de se prepararem. Chegávamos no local com 15 a 30 minutos de antecedência, enviávamos uma foto na Central Angola 7311 e, caso a policia aparecesse, a imagem já havia circulado. Caso acontecesse algo, todo mundo já sabia quem te fez mal e por qual motivo.

O DITADOR TENTA SILENCIAR NOSSA GERAÇÃO

Foi no final de 2014 que o regime ditatorial quis me matar. Fui raptada e torturada em 23 de novembro, quando pretendíamos nos manifestar pelo segundo dia seguido, exigindo a destituição do José Eduardo dos Santos do cargo de presidente. Nesse dia eu estava como repórter cívica, com a responsabilidade de reportar a manifestação e toda anomalia que pudesse ocorrer por parte da polícia. Quando reportava uma agressão que os meus colegas estavam a passar, fui surpreendida por um agente da bófia, que me esbofeteava, e de repente aproximaram-se quatro agentes da Polícia Nacional cuja patente dava a entender que eram comandantes. Pegaram-me pelos cabelos e arrastaram-me pelo asfalto para me meter no carro. Estando no carro, disseram que estavam a me levar para a esquadra. Mas isso não aconteceu. Levaram-me para um lugar sem movimento de pessoas onde, com porretes eléctricos, paus e ferros, submeteram-me a tortura durante quatro horas. Enquanto espancavam-me, estavam a filmar e perguntar quem era o líder do grupo, e porque eu, enquanto mulher, não me preocupo com casamento, ter um bom marido, filhos e emprego ao invés de estar a fazer confusão. Fizeram promessa de morte caso eu voltasse a me manifestar. Fui encontrada pelos meus companheiros semi-morta.

Dada a repercussão, quase toda Angola se apercebeu do que me tinha acontecido. A minha família decidiu me expulsar de casa, porque eu não quis recuar nos meus posicionamentos e abandonar o activismo. Alegaram que, estando a protestar, poderia meter a vida dos que vivem em casa em perigo, tal como morreram muitos familiares nossos, porque a minha imagem tinha corrido o mundo. A igreja decidiu me afastar do coral em que fazia parte. As minhas amigas temiam estar comigo. Eu era perseguida na escola e outros locais aonde ia. Fotografavam as pessoas que se juntavam a mim. Foi o momento mais revoltante da minha vida, não pela causa, mas pelas pessoas terem cedido às represálias e perseguições. Mas não parei. Sabia que era forma de me silenciar e silenciar a minha geração.

PRISÃO E LIBERDADE

Depois de ter usado toda a força, meios e homens para opressão e repressão dos jovens, em 20 de junho de 2015, José Eduardo dos Santos mandou-nos prender, alegando que estávamos a arquitetar um golpe de Estado contra ele.

Domingos da Cruz, jornalista e professor universitário, havia nos contactado junto a Nuno Dala – este último, amigo seu que havia lido o livro de Gene Sharp, Da Ditadura à Democracia, e decidido interpretá-lo de acordo com a realidade de Angola. O título ficou Ferramentas para destruir o ditador e evitar nova ditadura: Filosofia política para a libertação total de Angola.Fizemos três encontros em um sítio para debater o livro. Era uma forma de repensar o nosso activismo. O autor, Gene Sharp, apresenta 198 formas de luta pacífica em que nós, jovens da sociedade angolana, nos víamos, porque nossa luta era pacífica. No terceiro encontro, percebi que eu estava a ser perseguida quando me dirigia ao local pelo “meu bófia”, o jovem que estava sempre a seguir-me. Já era normal. No quarto encontro, acontece a detenção. Nesse dia não estive, porque minha irmã seria pedida para o casamento. Quando o relógio tocou às 17h30, os outros companheiros que tinham faltado ligaram para mim para confirmar se eu estava no grupo que havia sido preso. Estavam nesse grupo Albano Bingobingo, Inocêncio de Brito, Fernando Tomás, Luaty Beirão, Mbanza Hamza, Hitler Samussuku, José Hata, Nuno Dala e Dito Dali. Este último tinha aparecido pela primeira vez na actividade.

Não conseguíamos descobrir aonde tinham sido levados os jovens e temíamos que aconteceria mais uma execução. Contudo, alguns companheiros que estavam no dia do rapto detinham telefones que permitiam acessar internet e fizeram uma rede de informação. Em menos de 30 minutos, a notícia sobre o rapto estava a circular nas redes sociais, o que motivou as forças policiais e militares do país a desistirem da ideia de matar os jovens activistas e defensores dos direitos humanos. Já não podia se repetir o aquilo a que o Estado do MPLA estava acostumado.

Domingos da Cruz e Osvaldo Caholo foram presos fora do sítio. Domingos foi apanhado na fronteira, no dia seguinte da prisão dos restantes; já Osvaldo, activista e militar que havia participado uma única vez nos encontros, foi preso em casa depois de quatro dias do anúncio público do procurador de que os jovens estavam a ser acusados de atentado de rebelião e golpe de estado. Decidiram ir prendê-lo pois não havia outros vestígios de envolvimento militar no grupo. Eu e Rosa Conde fomos arroladas ao processo um mês depois. Não nos mandaram para a cadeia, na altura, porque isso levantaria mais problemas, uma vez que não conseguiam fundamentar o crime do qual nos acusavam. Como 17 jovens poderiam dar um golpe em um presidente que investe a maior parte do orçamento na defesa?

Comecei a ser julgada em consonância como os meus colegas em 2015, tendo recebido em 2016 a sentença de quatro anos e seis meses, O processo ficou conhecido pelo nome de 15+duas devido às duas senhoras, eu e Rosa Conde.

Houve greves de fome na prisão, em que a mais durável foi do meu companheiro Luaty Beirão, de 36 dias, que simbolizava os 36 anos em que José Eduardo estava no poder à época. Luaty desejava pressionar o sistema judicial que estava muito moroso. Havia passado a época da prisão preventiva, e ainda assim não tinham um crime formal. Eles estavam a ser submetidos a condições desumanas em celas dos altamente perigosos, sem direito a visita, sem apanharem sol. O nosso companheiro Nuno Dala também fez a greve de fome e, depois, uma greve de nudez, devido aos maus-tratos que estava a sofrer na cadeia. Eu e Rosa Conde fizemos greve de nudez e de silêncio absoluto, que durou 13 dias. O objetivo era vermos os nossos direitos respeitados enquanto presas políticas e chamar atenção dos angolanos e da comunidade internacional que estávamos a pagar uma pena injusta.

Com as greves, os tribunais começaram a acelerar o processo judicial. Foi criada a Lei da prisão domiciliária e fomos os primeiros a nos beneficiar deste processo, presos em casa, sob controlo da Polícia Nacional.

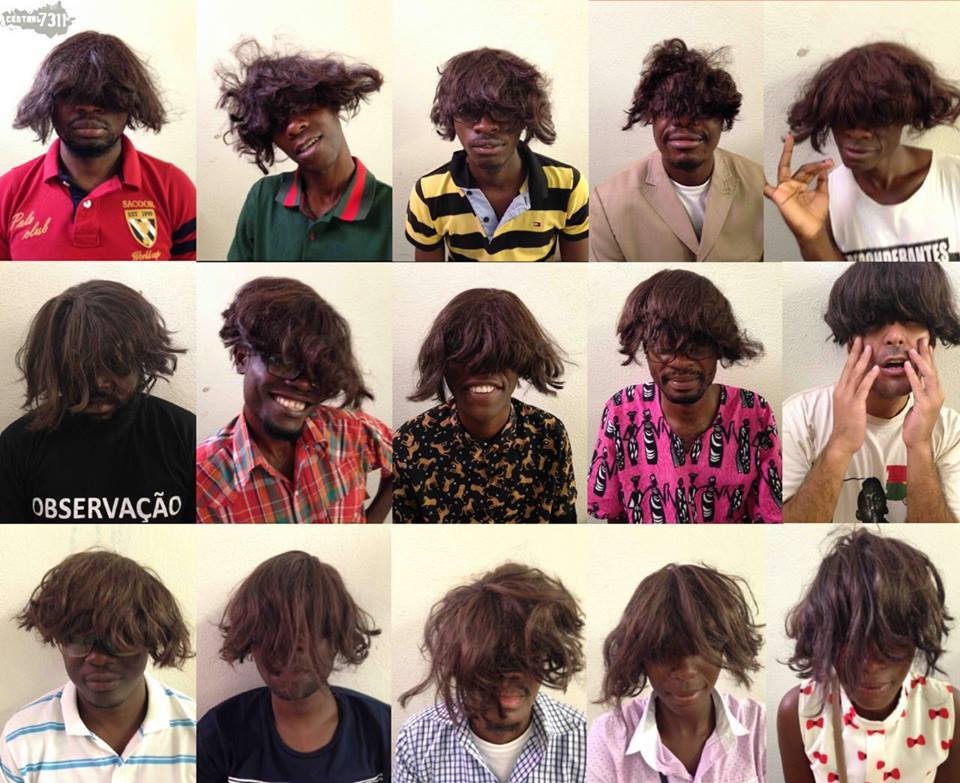

Fizemos também protesto em que usamos perucas no momento do julgamento, para simbolizar a representante do ministério público, que durante do julgamento manteve o rosto coberto pela tissagem, [11] por temer que fosse identificada pela mídia e pelos que estavam revoltados com o caso. Vestimos camisetas com as nossas caras representadas como palhaços, para simbolizar o julgamento, que era uma palhaçada. Pessoas presas por lerem um livro.

11 Extensão capilar

O dia 28 de julho de 2016 foi o dia da libertação. Fomos soltos e soltas provisoriamente, por documento do tribunal constitucional. Dois meses depois, entrou em vigor uma Lei criada a nosso propósito, para desfazerem o que tinha feito: Lei da Amnistia dos crimes ocorridos de 2015 para cima. Acabamos por ser amnistiados de um crime que não cometemos.

Meses depois, José Eduardo anuncia que não voltaria a se candidatar para a presidência da República. Realizamos o objetivo que tanto esperávamos. Penso eu que com o nosso processo havíamos desgastado a sua imagem a nível nacional e internacional. José estava, assim, a ceder à pressão das formigas. Que éramos nós. Os ditos frustrados que ele acusou publicamente numa entrevista em televisão internacional. Para nós foi momento de muita alegria, apesar de nosso sofrimento não ter terminado com sua saída.

É necessário fazer mais.

SE TIVESSE QUE NASCER DE NOVO

Não escolhi ser activista, o activismo é que me escolheu para fazer dos meus actos os actos de uma pessoa que sonha com uma Angola digna para todos. É um prazer ser activista apesar de todas as dificuldades. O importante é ir refletindo a cada etapa para não se deixar cair pelos entraves. Não me canso, e me renovo nas gerações vindouras que devem encontrar um país onde eles se orgulhem de serem chamados de cidadãos. Se eu tivesse que nascer de novo, pediria ao mundo que me escolhesse como activista política e feminista angolana. Não parei de lutar desde 2011 e tive que desafiar as estruturas da família e sociedade. Continuamos firmes.

Marchas longas: movimento, percurso e destino

O deslocamento das pessoas pelo espaço, numa jornada de longa duração, produz forte impacto político e simbólico, como demonstra a história dos movimentos civis e das lutas não-violentas

Cássio Martinho e Mikael Peric

Atravessar um território tem sido, desde sempre, uma ação tão potencialmente revolucionária quanto ocupar um território. A história está repleta de exemplos de êxodos, diásporas, cruzadas, marchas – de fuga ou enfrentamento, de ataque ou defesa – de povos, grupos ou agentes em conflito. Muitas vezes atravessar o território se dá em razão de uma ocupação (uma expedição de conquista ou uma fuga em massa, por exemplo), quando o próprio território é o objeto da disputa; outras vezes ocorre em função de motivos econômicos e sociais, como no fenômeno da imigração; ou sob a orientação de uma ideia ou propósito (religioso, social ou político), como nas peregrinações, romarias e manifestações. Com frequência, diferentes motivações se combinam para produzir esses deslocamentos.

Atravessar o território constitui também uma tática política. Caravanas (ou expedições) e longas marchas são os casos mais ilustrativos. Ambas têm como características estruturais a travessia do espaço geográfico e a decorrente longa duração da ação. Como o deslocamento no território é físico e implica, mesmo, romper as distâncias com o uso do corpo, o seu tempo de duração pode ser bastante longo. Nas caravanas e grandes marchas, o percurso demorado também é feito de paradas (pequenas ocupações ad hoc) – onde há descanso, ação e interação – e, por isso, o espaço não é só um recurso, uma utilidade ou ferramenta para a tática, mas a condição de sua existência política. Caravanas e grandes marchas são ambas táticas do espaço e para o espaço.[1]

1 As manifestações de rua são outro exemplo da travessia política dos espaços, embora ocorram em geral no ambiente restrito das áreas centrais das cidades e, por isso, não se encaixem bem nessa categoria analítica.

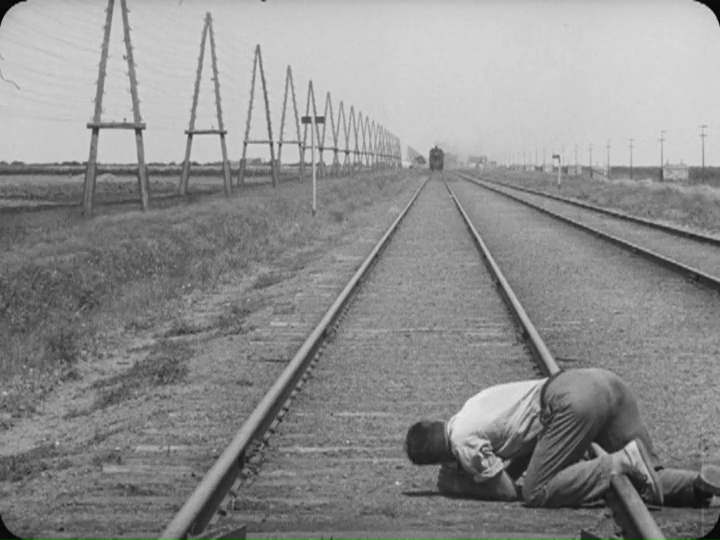

Embora grandes deslocamentos ou êxodos [2] devam ser tratados sempre como fenômenos políticos, aqui caravanas e longas marchas são entendidas como táticas políticas na medida em que se constituem desde a origem com esse duplo caráter explícito: são políticas porque têm fins políticos; são táticas porque sãomeios para esses fins. Tais são os casos da Marcha do Sal, na Índia de 1930, que tem Mohandas K. Gandhi como idealizador; a caminhada de Selma a Montgomery, nos EUA, que marca uma inflexão no movimento pelos direitos civis de afrodescendentes nos EUA na década de 60; as marchas zapatistas no México em 2001 e 2012; as marchas nacionais do MST no Brasil; entre outras iniciativas em todo o mundo.

2 Os casos são abundantes: desde os percursos bíblicos à Terra Prometida até as colunas de imigrantes percorrendo a Europa ou a América Central no século 21, passando pela diáspora africana e um sem-número de fugas e migrações forçadas.