Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

Será que entendemos o que é ser ativista?

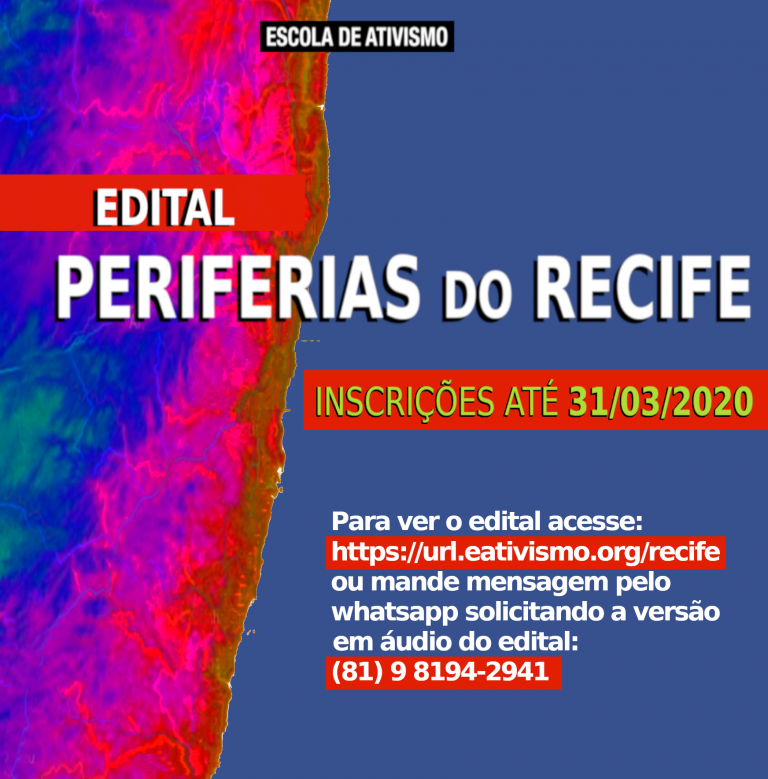

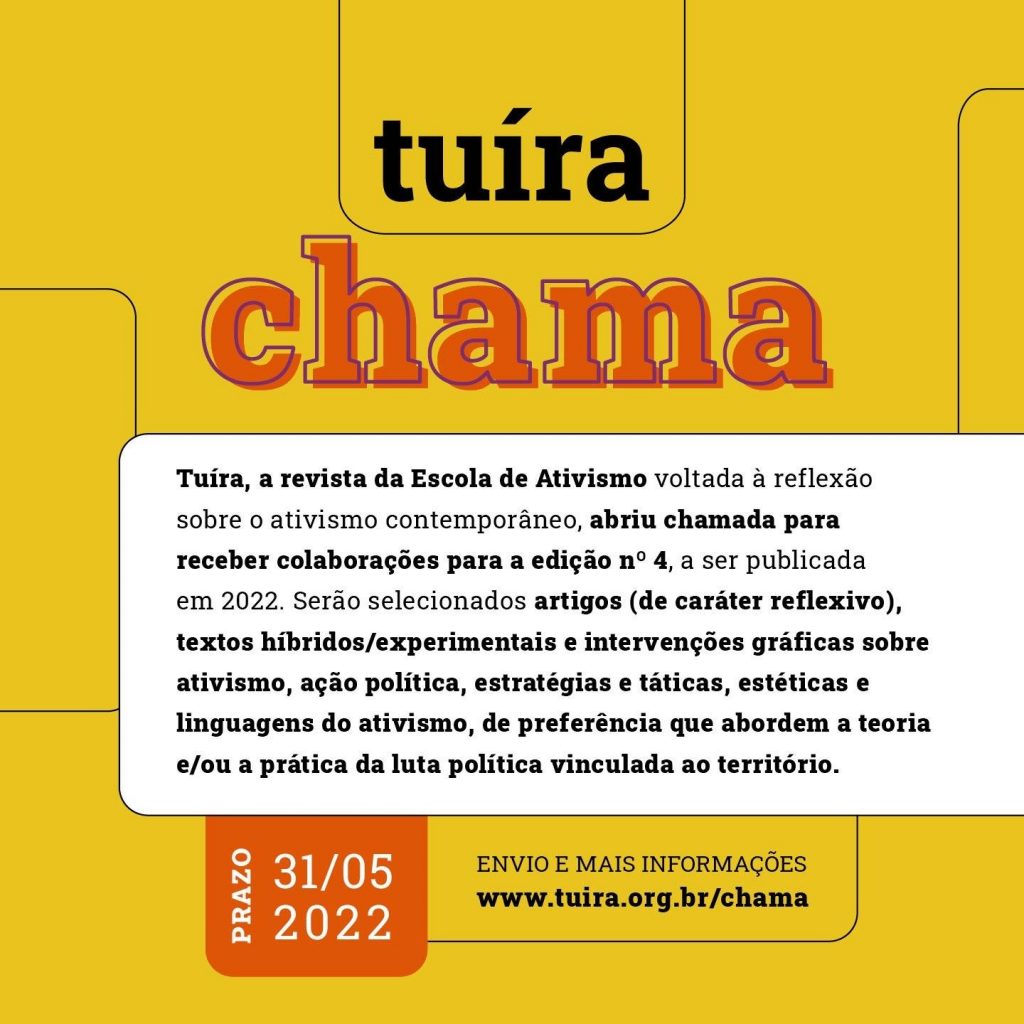

Tuíra Chama – 2022

Uma convocação de textos e intervenções gráficas sobre ativismo, até 31 de maio

Serão selecionados artigos (de caráter reflexivo), textos híbridos/experimentais e intervenções gráficas sobre ativismo, ação política, estratégias e táticas, estéticas e linguagens do ativismo, de preferência que abordem a teoria e/ou a prática da luta política vinculada ao território.

O prazo para envio termina no dia 31 de maio de 2022.

Especificações

Os artigos não podem ultrapassar 30 mil caracteres e devem ser enviados com título e subtítulo e identificação de autoria (nome e uma mini-apresentação de até 3 linhas), com referências bibliográficas completas em notas de rodapé. Imagens que acompanham os textos devem ser enviadas em alta resolução, com legenda e crédito de autoria.

Textos híbridos/experimentais não precisam seguir as indicações acima, mas devem ser acompanhados de comentários explicativos sobre a proposta formal e sua disposição gráfica na edição impressa e na versão digital. O mesmo se aplica às intervenções gráficas (fotografias, ilustrações, diagramas, infográficos etc.)

Para envio de materiais e outras informações: revistatuira@ativismo.org.br

Confira aqui as edições da Tuíra.

O “Não à Guerra” na Rússia – e um breve histórico do ativismo antiguerra

Por Danilo Mekari

Até o momento, mais de 8 mil russos foram detidos em atos contrários ao conflito. Conheça destaques históricos e personagens do movimento antiguerra

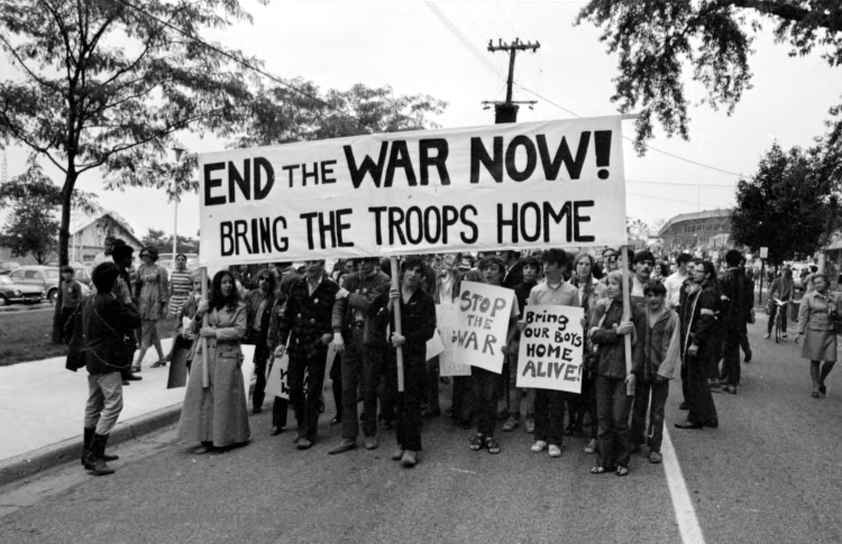

Manifestantes contra a Guerra do Vietnã no campus da Universidade de Michigan, em 1969 l Foto: The Detroit News Collection

Na primeira semana após a invasão do território ucraniano, autorizada pelo presidente Vladimir Putin na quinta-feira (24/02), o movimento contrário à guerra ganhou força na Rússia.

Até o dia primeiro de março, cinco dias após o início das hostilidades, uma petição online criada pelo ativista de direitos humanos Lev Ponomarev e intitulada “Não à guerra” já havia colhido mais de um milhão de assinaturas. Também houve manifestações de grupos de professores da rede estatal russa, que publicou uma carta aberta a Putin, e de cientistas, que fizeram um manifesto antiguerra. Na imprensa, uma repórter do diário Kommersant perdeu a credencial para cobrir o Ministério das Relações Exteriores após organizar uma carta contra a guerra, assinada por cerca de cem jornalistas. Já o periódico The Insider reuniu opiniões de músicos, esportistas, cineastas e escritores que chamam a guerra de “loucura”.

Reforçando o sentimento antiguerra, o jornal Nova Gazeta, dirigido por um dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2021, Dmitri Mutarov, rodou uma edição especial bilíngue (em russo e ucraniano) e foi umas das principais vozes que incentivou a população a protestar contra a guerra. Em vídeo censurado pelo Ministério Público do país, Muratov afirma que “apenas um movimento de russos contra a guerra pode salvar a vida neste planeta”.

Toda essa mobilização virtual foi refletida nas ruas russas, em ações diretas que desafiaram a linha-dura do Kremlin. No início da pandemia de Covid-19, foi determinado que qualquer ato contrário ao governo deve ser reprimido.

No primeiro dia da invasão, russos se manifestaram na capital, Moscou, e em mais de 50 cidades. Até o momento, 8.122 pessoas foram detidas nesses atos, de acordo com a OVD-Info, organização de direitos humanos que monitora a violência policial na Rússia. Uma delas é a ativista de direitos humanos Marina Litvinovich, detida ao sair de seu apartamento pouco após convocar os russos a protestar contra a guerra.

Manifestações contrárias à guerra foram registradas dentro e fora da Rússia, como na Sibéria, em Bishkek (capital do Quirguistão) e em outras diversas cidades do mundo.

Mais de 1000 russos protestam contra a guerra. l Foto: @Nat_Vasilyeva via Twitter

Mães russas se unem contra a guerra

Para além da resistência ao conflito atual, a Rússia já foi palco de importantes ativismos antiguerra. Um dos mais relevantes é o Comitê de Mães de Soldados da Rússia (CSMR), criado em 1989 com o objetivo inicial de mudar a lei de recrutamento das forças armadas do país. Desde então, o movimento expõe violações de direitos humanos que ocorrem dentro do exército e presta assistência jurídica e material às famílias de militares mortos.

Seu ápice antiguerra foi quando protestou ativamente contra a primeira Guerra Chechena (1994-1996), organizando em março de 1995 uma marcha de Moscou à Grozny (capital da Chechênia) que denunciou as atrocidades geradas pelo conflito e buscou o apoio das mães chechenas que também se opunham à guerra. No mesmo ano, o Comitê recebeu o Prêmio da Paz Sean MacBride, laureado pelo International Peace Bureau, e foi indicado ao Nobel da Paz.

Mães de soldados russos em marcha até a Chechênia. l Foto: Divulgação/Right Livelihood Award

Rosa Luxemburgo: profundamente antimilitarista

Uma ideia que permeia os movimentos antiguerra é a de que os soldados enviados ao front são em sua maioria jovens provenientes da classe trabalhadora, justamente a que sofre o maior impacto negativo dos conflitos. Quem seguia esse raciocínio era ninguém menos do que Rosa Luxemburgo, revolucionária polonesa de profundas convicções antimilitaristas. Para ela, caso houvesse um conflito bélico entre potências capitalistas, os trabalhadores deveriam se negar a combater e, sim, convocar uma greve geral.

Às vésperas da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o Partido Social Democrata (SPD) da Alemanha, do qual fazia parte, optou por apoiar o conflito. Então, Luxemburgo ajudou a fundar a Liga Espartaquista, organização socialista que exerceu forte oposição durante a guerra, convocando manifestações e espalhando conceitos antiguerra através de panfletos.

Fiel aos seus ideais, Rosa Luxemburgo defendeu o boicote à guerra e a greve geral durante um comício em Frankfurt. Por conta de seu ativismo, foi presa em junho de 1916, onde ficou até o fim do conflito, em novembro de 1918. Já libertada veria a ascensão da República de Weimar, que contou com a ajuda de grupos paramilitares na repressão ao que consideravam a “esquerda radical”. Nesse contexto, Luxemburgo foi brutalmente assassinada no início de 1919.

História semelhante é a de Jean Jaurès, político socialista francês que tentou evitar a Primeira Guerra por vias diplomáticas, buscando costurar um entendimento entre os então rivais França e Alemanha. Comprometido com o antimilitarismo, o socialista também incentivou a greve geral da classe trabalhadora, caso o conflito estourasse. Jaurès, porém, não viveu para ver: foi assassinado em julho de 1914, logo antes da guerra eclodir, por um nacionalista francês favorável ao combate.

Presente hoje em 52 países, a Liga Internacional de Mulheres pela Paz e Liberdade (WILPF) surgiu em plena Primeira Guerra, quando mais de mil sufragistas de doze países se encontraram na Holanda, em abril de 1915. O congresso decidiu pela criação da entidade, com a intenção de desenvolver estratégias de mediação para, à época, acabar com a guerra e, visando o futuro, erradicar as causas das guerras. Não à toa, em 1919 representantes da WILPF denunciaram que o Tratado de Versalhes, acordo de paz pós-Primeira Guerra, criava condições para guerras futuras.

“Proteste e Sobreviva”

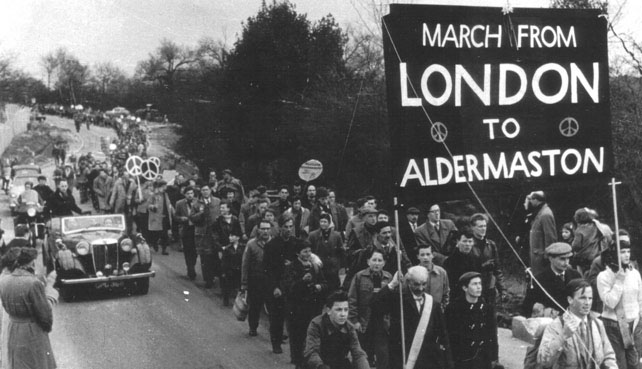

O fim dos incontáveis horrores da Segunda Guerra Mundial ficaram marcados pelo uso das bombas nucleares em Hiroshima e Nagazaki, em 1945. O rastro de mortes e destruição no território japônes foi o impulso para a criação do movimento antinuclear. Afinal, a potência destrutiva da bomba atômica era até então inédita, e o uso de armamento nuclear em futuros conflitos gerava dúvidas como: será que se aproxima o fim do mundo?

Ações históricas pelo desarmamento nuclear foram realizadas em solo europeu e estadunidense nos anos 1950 e 1960. Em Londres, a Campanha pelo Desarmamento Nuclear (CND) organizou as Marchas de Aldermaston, que reuniram milhares de pessoas em protesto pelo fim dos testes atômicos. No auge da Guerra Fria, em 1961, ano em que foi erguido o Muro de Berlim, um enorme grupo de mulheres ativistas pela paz reuniu cerca de 50 mil pessoas em 60 cidades dos Estados Unidos para aumentar a pressão contra a corrida armamentista nuclear. É considerado o maior protesto de mulheres pela paz no século 20.

Nomes importantes como o historiador Edward Palmer Thompson, o matemático Bertrand Russell e o físico Albert Einstein também se posicionaram publicamente contra as armas nucleares. Enquanto o historiador foi um importante ativista antinuclear nos anos 1980, tendo publicado o panfleto de paródia “Protest and Survive”, em resposta aos conselhos do governo britânico sobre como sobreviver a um ataque nuclear (chamado “Protect and Survive”), o matemático e o cientista assinaram o influente Manifesto Russell-Einstein, publicado em 1955.

“Vietnã para os vietnamitas”

Assim que uma guerra eclode (ou está prestes a eclodir), é natural que surja um movimento local de resistência – e, a depender da importância geopolítica do conflito, pode tomar outras proporções, como no caso da Guerra do Vietnã (1955-1975).

A partir de 1966, quando a participação estadunidense no front se intensificou, uma série de manifestações estudantis contra a guerra tomaram as ruas das grandes cidades do país. Milhares de jovens se recusaram a servir o exército e serem enviados aos campos de batalha, defendendo um “Vietnã para os vietnamitas” e iniciando uma série de ações que se espalharam pelo globo e deixaram um profundo legado à contracultura, movimento libertário e antiautoritário que, através de uma ruptura política e comportamental, dava espaço para novas visões de mundo e tinha no pacifismo um de seus pilares.

Até mesmo veteranos de guerra se organizaram para protestar contra o conflito no sudeste asiático. Além da iminente retirada das tropas estadunidenses no Vietnã, o movimento antiguerra derrubou a obrigatoriedade do serviço militar nos EUA e, tendo a juventude como a sua principal força-motora, influenciou a aprovação de uma emenda à Constituição que baixou o direito ao voto de 21 para 18 anos, em 1971.

Primeira mulher eleita para o Congresso estadunidense, em 1916, Jeannette Rankin já havia votado contra a entrada do país na Segunda Guerra Mundial e reforçou a campanha contrária à Guerra do Vietnã. Ela liderou uma marcha ao Capitólio que reuniu cinco mil mulheres, em janeiro de 1968. As protestantes vestiam preto e caminhavam em silêncio, e Rankin carregava uma placa com os dizeres “Acabe com a guerra no Vietnã e com a crise social em casa!”

O movimento negro, que lutava por direitos civis e contra o racismo, também se manifestou. Martin Luther King, em seu discurso “Para além do Vietnã”, condenou a guerra “enquanto seu dever como pastor” mas também pontuou que não fazia sentido “levar jovens negros, feridos por essa sociedade, para um lugar a oito mil quilemetros de distância para garantir liberdades no Sudeste da Ásia que eles mesmo não podiam encontrar na Georgia ou no Harlem”.

O movimento dos Panteras Negras foi ainda mais radical: “O interesse do negro estadunidense reside num Vietnã livre e independente, um Vietnã forte que não é uma marionete da Supremacia Branca Internacional. Se as nações da Ásia, América Latina e África estão livres e fortes, então o negro aqui estará a salvo, seguro e livre para viver com dignidade e respeito”.

Martin Luther King condenou a discriminação racial em solo americano enquanto jovens negras eram enviados para morrer no Vietnã l Foto: Wikimedia Commons

O dia que o mundo disse não à guerra

Em fevereiro de 2003, um grande protesto global foi capaz de reunir entre seis e 10 milhões de pessoas em cerca de 600 cidades de todo o mundo. O motivo para o protesto massivo e pacífico foi a alta rejeição à mais uma guerra perpetrada pelos estadunidenses no Iraque.

Uma pesquisa da Universidade de Minnesota aponta que, somadas, as manifestações de 15 de fevereiro de 2003 foram o maior evento de protesto da história da humanidade. Um retrato do dia histórico está disponível no documentário We are many (Nós somos muitos), lançado em 2014 pelo diretor iraniano Amir Amirani.

Elisa Branco: uma costureira brasileira contra a Guerra da Coreia

São raros os registros de movimentos antiguerra estritamente brasileiros. Não passa em branco, no entanto, a história de resistência de uma militante comunista nascida em Barretos, no interior de São Paulo.

Filiada ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) e integrante da Campanha pela Paz Mundial, a costureira Elisa Branco mudou-se para a capital paulista em 1948, quando passou a colher assinaturas a favor da paz na Praça do Patriarca. No feriado de 7 de setembro de 1950, durante o desfile da Independência que ocorria no Vale do Anhangabaú, Branco e seus colegas de partido realizaram uma ação contra o apoio do Brasil aos EUA na Guerra da Coreia (1950-1953), que separou o país em duas porções (Norte e Sul). Uma faixa dizia que “Os soldados, nossos filhos, não irão para a Coreia”.

Por conta de suas ações, consideradas subversivas, passou um ano e oito meses detida no Presídio Tiradentes, fato que não a impediu de assinar uma carta intitulada “Não criamos nossos filhos para a guerra”. Por todo o seu ativismo antiguerra e a favor da paz, foi agraciada com o Prêmio Lênin da Paz em 1952.

Faça arte, não guerra

Mais do que um movimento, o sentimento antiguerra possui diversas representações nas artes. Uma das obras mais cultuadas de todos os tempos, a pintura Guernica (1937), de Pablo Picasso, retrata com abstração um vilarejo dizimado após o ataque do exército fascista de Francisco Franco durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). No mesmo contexto, outro artista bastante conhecido, Salvador Dalí, realizou o que considera uma premonição do conflito em Construção Macia com Feijão Cozido (1936).

Considerado um clássico antiguerra, o romance Matadouro Cinco (1969), do escritor estadunidense Kurt Vonnegut, constrói seu enredo a partir do bombardeio que destruiu a cidade alemã de Dresden (1945), fato que Vonnegut testemunhou quando era um prisioneiro de guerra. Outro livro muito citado quando o assunto é antiguerra é Nada de Novo no Front (1929), do alemão Erich Maria Remarque, veterano da Primeira Guerra Mundial que descreve o desgaste físico e mental que os soldados alemães enfrentaram naquele período. Exemplares da obra foram queimados pela Alemanha Nazista nos anos 1930.

O livro foi adaptado ao cinema pelo diretor Lewis Milestone e ganhou o Oscar de melhor filme em 1930. O ator e diretor Charles Chaplin também é creditado por significativas paródias de guerra, como em O Grande Ditador (1940) e Ombros, Armas! (1918). Já na música, John Lennon é sempre lembrado por ter composto aquele que muitas vezes é considerado o hino da paz, Imagine (1971), além de sucessos como Give Peace a Chance (1969) e Merry Xmas (War is Over) (1971). Também deixamos aqui a recomendação do documentário “No Vietnamese Ever Called Me a Nigger [Nenhum Vietnamita Nunca Me Chamou de Toró, na tradução de Heitor Augusto], um documentário de 1968 que retrata um protesto do movimento negro dos EUA contra a Guerra do Vietnã.

*Danilo Mekari é jornalista.

Por que as tecnologias de reconhecimento facial precisam ser banidas

Por Debora Pio*

Uso de reconhecimento facial na segurança pública reflete viés racista e classista, reforça desigualdade e viola direitos; entenda como pressionar e se proteger

Durante protestos em Hong Kong, manifestantes direcionavam lasers para sabotar câmeras de reconhecimento facial l Foto via Wikimedia Commons

Há três anos uma mulher negra estava trabalhando na avenida mais movimentada de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando foi surpreendida com uma detenção. O motivo? Seu rosto havia sido identificado pelo recém-instalado sistema de reconhecimento facial na cidade. Sob a acusação de ser uma foragida da justiça, foi levada para a delegacia e passou muitas horas tentando provar que a situação era um equívoco. A polícia só a liberou depois de constatar que a imagem na verdade era de uma pessoa que já estava presa desde 2015. Este é apenas um caso que veio à tona, entre tantos outros que não repercutem na mídia e redes sociais.

Em seu primeiro ano de mandato, o então governador Wilson Witzel promoveu a instalação de mais de 100 câmeras de reconhecimento facial nos bairros de Copacabana e Maracanã, além do entorno do aeroporto Santos Dumont – os equipamentos custaram R$15 milhões aos cofres públicos. Na ocasião, esta iniciativa era o resultado de suas promessas de campanha: “combater a criminalidade” com tecnologia de ponta. Enquanto concorria ao pleito para o Governo do Estado, Witzel prometeu “atirar na cabecinha” de criminosos com drones que seriam adquiridos em Israel, referência na criação de aparatos de guerra. “O correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o correto: vai mirar na cabecinha e… fogo! Para não ter erro….”, afirmou ele em uma de suas primeiras entrevistas depois de eleito.

O tema da segurança pública é uma questão inescapável para qualquer pessoa que se candidate a um cargo político no Rio de Janeiro – e Witzel aproveitou a crescente onda conservadora para prometer solucionar problemas históricos com algoritmos. Até agora não deu certo.

Na cidade, as câmeras de reconhecimento facial foram instaladas por uma empresa de telefonia privada que já enfrentou problemas de vazamento de dados sensíveis de seus clientes. Para completar, todo o processo foi realizado com pouco planejamento e sem nenhuma transparência, tornando inviável qualquer monitoramento por parte da sociedade civil. Em 2020, por falta de investimentos em sua manutenção, os equipamentos foram desligados. Até hoje não é possível saber quais bases de dados foram utilizadas enquanto as câmeras estiveram em funcionamento, de que maneira era realizado o monitoramento ou com quem ficaram com as informações que foram coletadas. O Governo do Estado também nunca divulgou um relatório ou documento que comprove a eficácia dos aparelhos, quantos suspeitos foram identificados e presos, qual a margem de erro ou mesmo os índices de criminalidade nas localidades onde as câmeras foram instaladas.

Witzel surfou na onda conservadora e prometeu tecnologia para “combater o crime” e disse que compraria drones que iriam “mirar na cabecinha e… Fogo!” l Foto: Reprodução

Viés racista

Já há uma série de evidências que comprovam que câmeras de reconhecimento facial são ineficazes em sua proposta. Criadas nos anos 1960 para programar computadores a reconhecer rostos humanos, estas tecnologias foram sendo aprimoradas e ganhando outros usos ao longo dos anos e rapidamente caindo nas graças dos sistemas de vigilância mundo afora, tendo seus usos intensificados para controle de multidões, fronteiras e finalidades de segurança pública. Sessenta anos depois, elas seguem errando mais do que acertando, aprofundando ainda mais as desigualdades contra minorias.

Em seus estudos, a pesquisadora Joy Buolamwini, do MIT (Massaschussets Institute of Technology), provou que estes aparatos se mostravam muito mais eficazes em capturar e identificar rostos de pessoas brancas, principalmente homens. Porém, quando se tratava de identificar pessoas não-brancas, as câmeras apresentavam uma margem de 60% de erro – no caso de pessoas negras, alguns aparelhos sequer conseguiam fazer a captura destes rostos. Mesmo com todos estes problemas, sua aquisição tem crescido em larga escala, especialmente nos países pobres.

A pandemia também contribuiu para a aceleração deste processo, uma vez que as urgências impostas pelo vírus da Covid-19 impulsionaram governos a tomar decisões às pressas – e neste contexto as tecnologias que capturam dados sensíveis como biometria, temperatura corporal, predição de comportamento etc. se espalharam quase que na mesma velocidade da doença.

São Francisco representou a vanguarda do banimento do reconhecimento facial nos Estados Unidos, sendo a primeira cidade a proibir o uso destas câmeras com finalidades de segurança pública. Após o assassinato de George Floyd e ascensão global do movimento Black Lives Matter, a discussão ganhou ainda mais fôlego, tanto que as gigantes IBM, Microsoft e Amazon se comprometeram a encerrar o desenvolvimento desta tecnologia, embora nunca tenham esclarecido se a decisão abarcaria o mundo inteiro ou só os EUA.

Hoje, só nos Estados Unidos, as cidades de Nova York, Portland, Mineápolis, Cambridge, Oakland, Nova Orleans possuem leis que proíbem o reconhecimento facial. Na Europa, Alemanha, Bélgica e Eslováquia também lançaram iniciativas de banimento em seus territórios.

Joy Buolamwini, do MIT mostrou que câmeras apresentavam uma margem de erro de 60% na identificação de pessoas não-brancas l Foto: Flickr/Creative Commons

Como se proteger

O reconhecimento facial é tão frágil que o simples uso de uma máscara é capaz de derrotá-lo. Durante os protestos contra as intervenções do governo chinês em Hong Kong, em 2019, ativistas utilizaram a estratégia de apontar raios-laser para as câmeras para dificultar a identificação facial. A atitude ficou conhecida como “ciberguerra” e, de fato, funcionou para dificultar a identificação dos manifestantes.

A RightsCon lançou um manifesto mundial que pede o banimento em todas as esferas, apontando para as questões de violação à privacidade e direitos básicos de populações mais vulneráveis. O manifesto pode ser assinado por pessoas físicas e jurídicas e é uma intervenção que propõe discutir o tema globalmente. Para combater estas ferramentas em escala local, é possível solicitar através da LAI (Lei de Acesso à Informação) informações sobre o uso das câmeras na cidade ou bairro ou ainda sugerir a um parlamentar aliado que protocole um projeto de lei pelo banimento. Como estes processos são novos e ainda não se tornaram perenes, é justamente nestas brechas que se torna possível atuar pela sua não implementação.

Glossário

Reconhecimento pessoal: reconhecimento de um suspeito entre outras pessoas na delegacia. Reconhecimento fotográfico: reconhecimento do suspeito através de foto Reconhecimento facial: reconhecimento de um suspeito através de dados biométricos. |

*Debora Pio é doutoranda em Comunicação e pesquisadora do MediaLab.UFRJ. Estuda as intersecções entre tecnologia e raça.

Os tiros do Massacre de Pau D’Arco seguem matando

Por José Vargas Júnior

O advogado José Vargas Júnior, que acompanha o maior massacre no campo dos últimos 20 anos, fala sobre a potência destrutiva dos crimes estatais, sob um verniz de legitimidade construído pela justiça, sociedade e mídia

Dez camponeses foram assassinados pela polícia em Pau D’Arco, no Pará, em 24 de maio de 2017 l Foto: Arquivo/Agência Brasil

A violência do Estado é construída e tida sempre como legítima. Descobri isso muito antes de entrar na faculdade de Direito. Descobri ainda criança quando, assistindo o jornal local, fiquei atônito diante das cenas que mais tarde tomariam o mundo: Marisa Romão, repórter da afiliada do Sul do Pará da Rede Globo, acuada junto com sem terras dentro de um dos barracos de madeira existentes na curva do S, em Eldorado dos Carajás, abre uma fresta de porta e grita para os policiais militares que cercam os barracos: “Por favor, para, eu sou a repórter, só tem mulher e criança lá”. A imagem tem a estética da violência: o breu do barraco sendo iluminado por uma fresta que cega os olhos dos que fogem em pânico.

“Só tem mulher e criança” era a senha de que aquelas pessoas não estavam no rol das que podiam ser sumariamente executadas pelo Estado, ao menos não na frente das câmeras de TV. “A polícia só revidou” foi a versão oficial do Estado. “Fez uma limpa, só matou bandido” foi a versão extraoficial repetida à exaustão especialmente pelos distintos senhores do latifúndio.

A “justiça” aplicada em Eldorado dos Carajás já era descrita no primeiro parágrafo da obra “Vigiar e Punir” de Michel Foucault, quando cita os autos processuais que condenaram Robert-François Damiens no ano de 1757 a ser conduzido nu ao local de sua execução. Damiens também foi torturado com chumbo, azeite, piche, cera e enxofre derretidos. A partir daí, Foucault mostra como as reformas da lei penal vão décadas depois colocar fim aos suplícios, uma transformação onde o castigo vai começar a ceder lugar para um projeto humanista de recuperação do indivíduo. Mas será que algo de fato mudou?

Bem, após esta revolução do processo penal, a humanidade ainda conviveu com a escravidão negra e seus martírios, tendo o Brasil o nada honroso título de último país do mundo a abolir a escravidão. Conviveu na metade do século XX com o nazismo e todo o horror dos campos de concentração e sua máquina de moer gente. Conviveu com a segregação racial nos Estados Unidos que antecedeu e sucedeu o nazismo alemão e inspirou a política estatal do apartheid na África do Sul.

Embora a história sempre registre a existência de indivíduos que se rebelaram contra o que hoje julgamos violações contra a dignidade humana, a verdade é que elas só existiram porque adquiriram o status de “legal e justo”.

A ideia de que a justiça estava sendo feita também foi repetida naquele que foi o maior crime no campo desde as mortes em Eldorado dos Carajás, o Massacre de Pau D’Arco, em 2017. As forças policiais novamente optaram pela execução sumária de 10 trabalhadores rurais. A diferença é que agora eu não era mais um mero expectador chocado diante da TV: eu era o advogado dos trabalhadores assassinados e dos sobreviventes.

Dias difíceis antecederam o massacre, pois ele era anunciado na cidade. Dias ainda mais difíceis sucederam o massacre: acolher os sobreviventes; suportar o luto da perda de amigos; amparar a revolta de familiares que perderam pais, filhos, irmãos; afirmar a obviedade de que foi um massacre e não um confronto; tentar assegurar que o Estado investigasse seus próprios crimes.

O que quero dizer é que a violência do Estado é mais potente do que qualquer outra violência, não apenas por seu aspecto objetivo e cunho simbólico, mas porque desencadeia diversos tipos de violência.

Em 24 de maio de 2017, o Estado assassinou dez pessoas, mas muitas outras morreram naquele dia: G. aparenta estar vivo mas também foi morto, quando com 15 anos teve que enterrar seu pai, sua mãe e milhares de sonhos. Abandonou a escola, morou nas ruas, cometeu pequenos delitos para sobreviver e só recentemente saiu do abrigo para menores em que estava internado. Abrigo e internação que não passam de nomes palatáveis para a política estatal de encarceramento de jovens pobres em lugares que na maioria das vezes são infernos piores do que as prisões para adultos.

Verônica também morreu naquele dia. Ainda que tenha levado alguns meses para ser enterrada, permaneceu em pé para sepultar os dois filhos com quem morava e que cuidavam de sua saúde debilitada. Depois, deitou na cama e aguardou a morte se compadecer de seu corpo, que por um quadro de diabetes agravado por sessões de hemodiálises e depressão profunda, foi levando ela aos poucos. Primeiro perdeu uma perna, depois outra. Porém, quem a conheceu, como eu, sabe que a primeira coisa que a morte levou dela depois do assassinato dos filhos foi o brilho no olhar.

B. aguardava o pai para uma comemoração tripla: seu aniversário de seis anos, o da avó e o aniversário de casamento dos pais, todos dia 24 de maio. Ao invés disso, ela teve que enterrar seu pai. Sua avó enterrou o filho, e sua mãe o esposo. Um ano depois, enquanto deixávamos o cemitério ela me disse: “Acho que eu nunca mais vou poder acender vela de aniversário porque agora tenho que acender vela para meu pai, né?”.

Fernando Araújo dos Santos viu seu namorado ser assassinado ser morto e foi assassinado em janeiro de 2021 l Foto: Lunaé Parracho/Repórter Brasil

Fernando não pôde enterrar o namorado assassinado em Pau d’Arco porque ele próprio era um sobrevivente, foi incluído no programa de proteção à testemunhas, abandonou o programa e voltou para a fazenda Santa Lúcia, local do massacre. Lutava contra a morte com bom humor, fazendo piadas e dando risada. A bala disparada contra ele naquele 24 de maio de 2017 era vagarosa, só o alcançou no dia 26 de janeiro de 2021. Ele foi encontrado morto com um tiro na nuca Um dia antes me deixou mensagem falando que mais uma vez estava indo embora da Fazenda Santa Lúcia pois estava com medo de morrer.

Mas a violência do massacre de Pau D’Arco não começou naquela manhã chuvosa de 24 de maio. O assassinato a sangue frio é só uma das formas de violência que o Estado encontra para impor sua vontade, e muitas vezes tem que abrir mão desse expediente outrora enaltecido por causa da perturbação da “turma dos direitos humanos”, como diria um deputado federal que correu para defender os executores do massacre.

Os “mandados de homicídio” de Pau D’Arco foram precedidos por mandados de prisão contra 14 pessoas, dentre elas Jane e Fernando – “vulgo Homossexual”, como consta escrito no mandado, ainda que Fernando nunca tenha carregado esse apelido antes ou depois do massacre. Também foi expedido mandado de prisão contra um pobre diabo que já havia sido morto pela própria polícia meses antes; talvez tenha faltado atualizar o banco de dados de pessoas que o Estado tem alvará para assassinar, e assim saiu a ordem para prender quem já era defunto, assassinado, sepultado e devidamente esquecido.

Meses depois do massacre, o Ministério Público do Estado do Pará concluiria pela obviedade da intenção de matar os ocupantes em vez de prendê-los, pois, segundo a própria denúncia ministerial contra os executores, a maioria dos destinatários dos mandados de prisão “apresentavam, apenas, a indicação de apelidos, sem o registro de qualquer outra característica que os pudessem individualizar enquanto pessoas”.

Na vida, assim como na arte, tragédia e comédia guerreiam pelo mesmo palco e não deixa de ser curioso que todos esses mandados de prisão foram expedidos pelo judiciário com a anuência do mesmo Ministério Público. Só depois do massacre causou estranheza ao órgão que eram mandados de prisão impossíveis de cumprimento?

Meu palpite é que o MP começa a assimilar a lição secular do fim dos castigos corporais e penas de morte sumárias, mas é ainda entusiasta da violência simbólica: a criminalização dos inimigos do Estado. É claro que temos dentro dos quadros do Ministério Público honrosas exceções, inclusive no próprio Ministério Público do Estado do Pará, como a Dra. Ana Cláudia Pinho, mas a estrutura dos Ministérios Públicos brasileiros é servil à estrutura do Estado brasileiro, que por sua vez é servil aos donos do poder, que são racistas, que são misóginos, que dependem da desigualdade social para manterem seus privilégios de classe.

Devo reconhecer que talvez a lógica do Ministério Público, revestida de humanidade e mais moderna, é mais inteligente e efetiva para a defesa dos interesses dos donos do poder do que a lógica da polícia.

Hoje, mais de 200 famílias ocupam a fazenda Santa Lúcia e o principal combustível para resistir às constantes ameaças de despejo é certamente a história dos mártires que tombaram no massacre. Tivesse a polícia cumprido os mandados de prisão, tal qual a equação tantas vezes usada “Ministério Público + ordem judicial + polícias Civil e Militar = criminalização legal do movimento social”, possivelmente a Fazenda Santa Lúcia estaria regularmente reintegrada ao latifúndio, a líder do movimento que hoje dá nome à ocupação, Jane Júlia, conduzida ao Tribunal do Júri, e os sobreviventes assustados em vez de encorajados.

O advogado José Vargas Júnior denunciou a polícia pelo massacre de Pau D’Arco l Foto: Lunaé Parracho/Repórter Brasil

Conseguimos indiciar os executores, mas é notório o desconforto que causa ao Ministério Público local todas as vezes em que é lançada a pergunta: “Doutor, mas e os mandantes?”. A resposta é sempre uma evasiva “não sabemos se existem mandantes”. Ora, os mandantes são os donos do poder. Não reconhecer a hipótese de que este sujeito (ou sujeitos) ainda que indeterminados, tenham cometido um crime já é uma afronta, pois a resposta também poderia ser mais dentro da realidade: “Infelizmente talvez não consigamos alcançar os mandantes”.

Os donos do poder sabem que seu sistema de privilégios está ruindo em todas as suas bases, o meio ambiente não aguenta mais seus assaltos, os camponeses não toleram mais produzir alimentos e passar fome, o trabalhador questiona o porquê de seus impostos que sustentam privilégios em detrimento de políticas públicas de saúde e educação.

Por isso acredito que a vitória só poderá ser nossa. Primeiro porque ou vencemos ou ninguém vencerá porque não haverá sobreviventes,nem vítimas de uma revolução social sangrenta, mas de uma inevitável revolução ambiental. Para além disso, a vitória será nossa porque a vida não desanima nunca para quem luta por justiça, porque aguentamos perseguições com coragem, porque não guardamos esperança na ressureição e sim ressuscitamos a esperança de viver, porque ouve melhor quem não é surdo para as desigualdades do mundo, porque resistir nos faz cada vez mais fortes. É penosa a solidão dos que lutam por um mundo de concentração de riquezas, de privilégios, de muito para poucos. Nada é mais radical do que nos reconhecermos impotentes quando sós, mas quase divinos quando juntos: ombro a ombro, passo a passo, sorriso a sorriso, abraço a abraço e venceremos. “Esperem sentados a rendição, nossa vitória não será por acidente”.

Celebramos e lembramos dos ativismos de 2021 que enfrentaram a morte e a destruição de frente

Listamos alguns momentos que mostram como ativistas atravessaram a dor e construíram e inventaram estratégias de solidariedade e luta

Falar do ano que agora termina é lembrar das dores das perdas que tivemos coletivamente e também dos ataques brutais que ativistas sofreram por todo o território. O presidente com seu projeto de “botar um ponto final em todos os ativismos” e a pandemia ainda estão aí. No entanto, 2021 seguiu mostrando que, por todo o país, a esperança e a luta do povo não cansaram de fazer frente ao autoritarismo, ao retrocesso e ao aprofundamento da miséria.

Evidentemente, não iremos conseguir exaurir as inúmeras formas de resistência. Mas queremos contribuir nesse esforço de memória de lembrar que, todo dia, há ativismo em nossas ruas, comunidades e territórios.

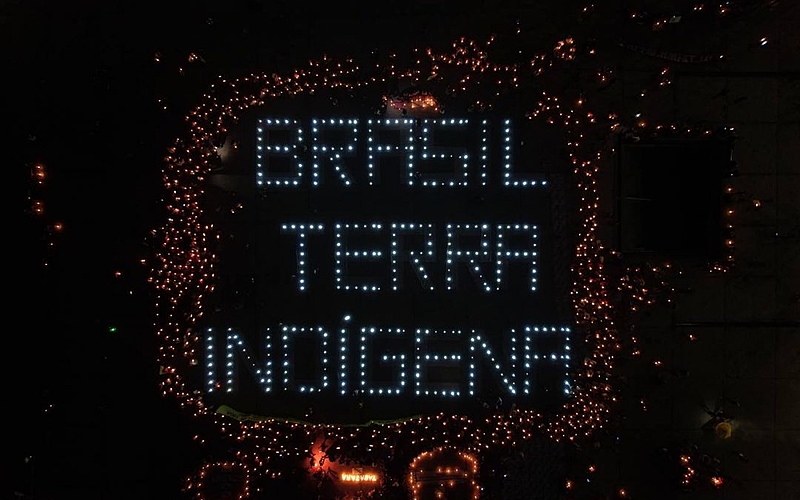

O movimento indígena, por exemplo, teve um ano de mobilizações históricas. Contra o PL 490, o Marco Temporal e o genocídio, mais de 6 mil indígenas, de 112 povos se reuniram em Brasília no acampamento Luta Pela Vida, na maior mobilização indígena já registrada desde a Constituinte.

Meses antes, estiveram no acampamento Levante pela Terra, também de enormes proporções. Em setembro, 4 mil mulheres indígenas fizeram a II Marcha das Mulheres Indígenas. A resistência em Brasília ecoava o que acontecia nos territórios, contra o avanço do agronegócio, do garimpo ilegal e da grilagem.

E esse resistir atravessou os mares também. Os indígenas denunciaram Bolsonaro em cortes internacionais por genocídio e tiveram a maior delegação da história na COP 26. Se o evento institucionalmente foi decepcionante, ele pôde reunir movimentos sociais de todo o mundo em articulações inéditas. Trouxemos em nosso blog 6 motivos para ter alguma esperança a partir da “COP fora da COP”.

Esperança na Escócia e também nas comunidades tradicionais do Pantanal. Porque se foi o ano da maior seca da história do bioma, também foi o ano de aprendermos com os quilombolas que defendem o Rio Jauquara e com os pescadores tradicionais que querem salvar o Rio Jauru. Eles são a linha de frente na luta contra as mudanças climáticas!

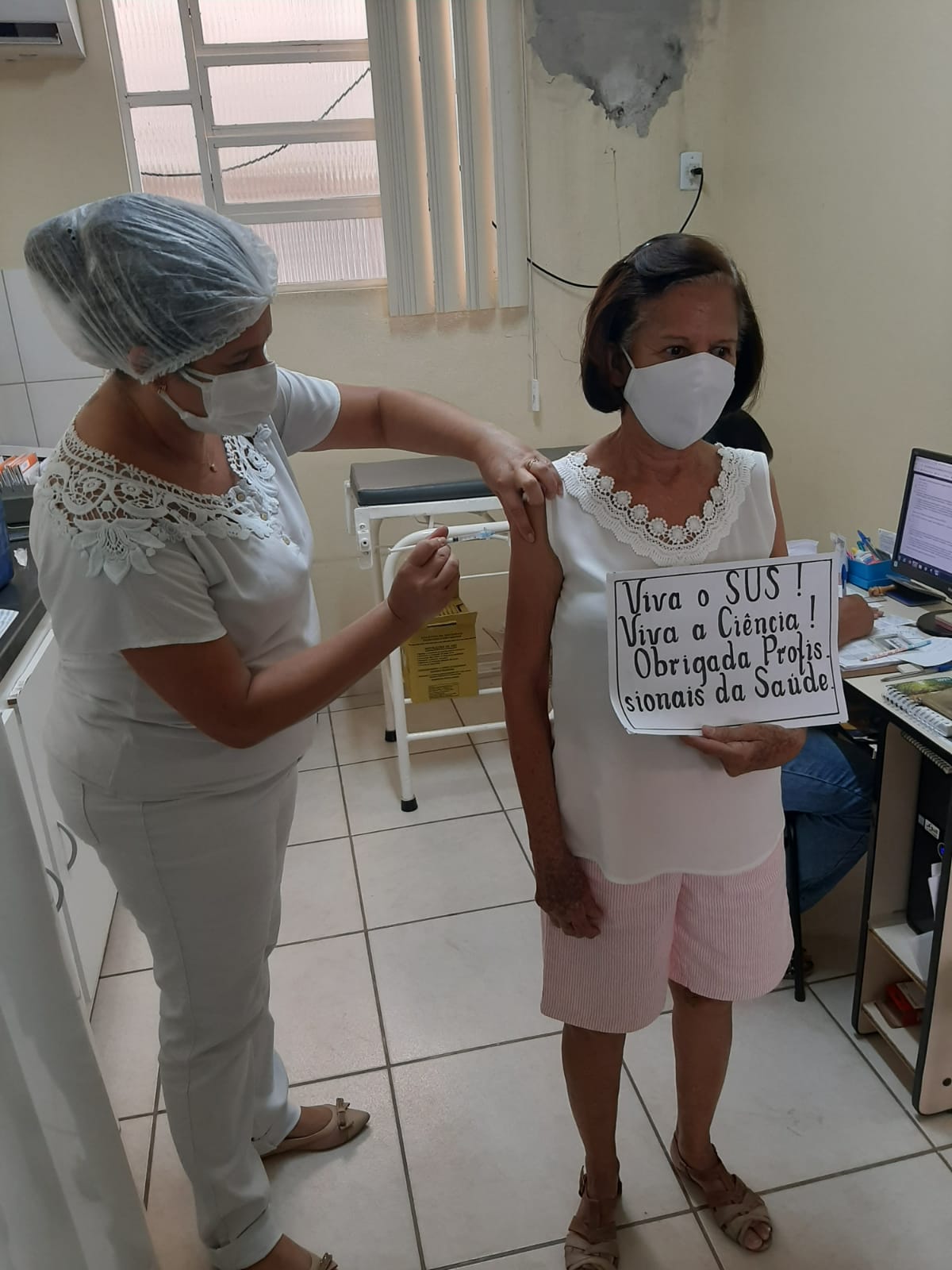

O ano de 2021 foi especialmente cruel para o povo brasileiro, amargando violências e mortes em massa por conta da pandemia. Mas também mostrou coragem e criatividade ao realizar atos massivos em todo o país pedindo “Vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro”. E também arregaçou as mangas quando foi hora: o Brasil teve uma das maiores adesões ao programa vacinal e os números de casos e mortes caíram significativamente.

Durante as vacinações, as pessoas também aproveitaram para tirar fotos incentivando a imunização e convocando seus pares para a defesa do Sistema Único de Saúde. As hashtags #VivaOSUS e #DefendaOSUS ganharam as redes e ruas valorizando um cuidado de saúde pública coletivo. A gente lembrou a história de luta que está por trás do surgimento do SUS e ao seu lado até hoje.

A mobilização também se traduziu em solidariedade ativa, com campanhas de doação de alimentos massivas acontecendo em todo o país para enfrentar a crise. Em janeiro, as cenas do crime da falta de oxigênio em Manaus comoveram pessoas em todo o país que se uniram para enviar cilindros para os hospitais da capital do Amazonas. Em Minas Gerais, as trabalhadoras sexuais se auto-organizaram para garantir seu sustento de forma digna.

Seguimos também aprendendo com a luta das mulheres negras, que fazem a luta nos territórios quilombolas, nas salas de aula e até mesmo por fotografias e podcasts. Que bell hooks siga viva nelas e em todes nós!

Porque, se a luta é dura, que as nossas estratégias sejam sempre felizes, criativas, com o frescor do ativismo antiproibicionista, a possibilidade de acolher, lidar e transformar a dor, que as mães de vítimas da violência do Estado nos ensinam, e a esperança de que, por mais difícil que seja, precisamos resistir, como nos mostram os que lutam mesmo atrás das grades.

Em um ano tão difícil, foi essencial apostar na capacidade de resistir e inventar as nossas vidas. Seguiremos nessa tarefa em 2022.

Obrigada por acompanharem essa caminhada.

(Foto de capa: APIB)

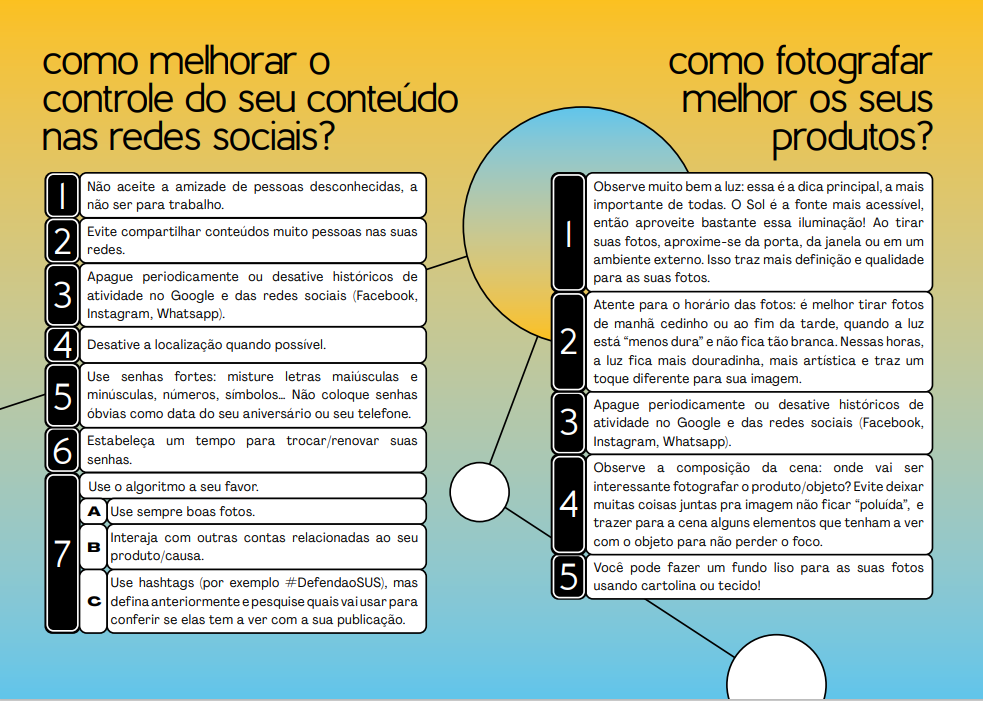

Amplificar 2 – Comunicação para Resistência nas Águas

A cartilha Amplificar 2 – Comunicação para Resistência nas Águas é fruto do projeto de mesmo nome da Bigu Comunicativismo e da Escola de Ativismo, realizado no Cabo de Santo Agostinho no segundo semestre de 2021, com pescadoras das praias de Gaibu, Lagoa, Suape e Tiriri, e com apoio do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral – Cadi Gaibu, Centro das Mulheres do Cabo e Fórum Suape.

A ideia é que a cartilha sirva tanto para as pescadoras cabenses, mas também para todo público interessado na temática da comunicação para direitos humanos e ativismo, a partir de conteúdos criados durante o projeto, em especial para os programas de rádio veiculados quinzenalmente na Rádio Calheta FM e na Rádio Mulher, do Centro de Mulheres do Cabo entre julho e outubro de 2021.

Assim, adaptamos um conjunto de dicas sobre como falar em público, melhorar o controle nas redes sociais, fotografar os produtos, usar o whatsapp nas vendas, e buscar e defender direitos, criadas pela nossa própria equipe, e também por ativistas e profissionais que pudessem trazer mais exemplos e aprofundar tais questões.

As dicas eram parte dos programas de rádio e sempre dialogavam com as conversas tidas com as pescadoras por meios digitais, como o mensageiro whatsapp, sempre tentando relacionar a aplicação delas na vida cotidiana desse público.

Agora, com a cartilha disponível, outros públicos poderão acessar e trazer as dicas para sua vida diária, mas também outros grupos e projetos ativistas poderão utilizar esse material em formações e projetos próprios. Nosso objetivo é que a publicação e a metolodogia do Amplificar 2 possam ser apropriadas pelos mais diversos produtores, ativistas e públicos!

Nós, da Bigu Comunicativismo e da Escola de Ativismo, gostaríamos ainda de agradecer outras parcerias fundamentais para que o projeto se desenrolasse: Rádio Mulher, Rádio Calheta FM,

Igreja Anglicana Jesus de Nazaré e às pescadoras e marisqueiras do município de Cabo de Santo Agostinho, que toparam entrar nessa aventura conosco!

Também agradecemos quem participou do programa Amplificar com explicações e dicas em áudio, como Joelma Costa, Larissa Santiago, Marília Nascimento, Pr. Ivaldo Sales, Rafaela Tabosa, Suelany Ribeiro, Fran Silva, Marileide da Mota e Laurineide Santana.

Ação Direta: manual detalha o que você precisa saber para planejar e fazer

Manual traz informações e instruções importantes para pensar sobre e executar ações de protesto não-violentas

O que é uma ação direta não-violenta? Qual a efetividade dela em promover e provocar mudanças na sociedade? Como planejar uma? Como escolher o melhor lugar e decidir a melhor forma de agir? Como garantir a segurança das pessoas envolvidas? Como fazer análise de risco, registrar a ação e montar a equipe?

Essas são algumas das questões – e respostas – que você encontra no manual “Ação Direta – Como Planejar e Fazer”, feita por ativistas do grupo Colativa a partir de experiências e acúmulos na luta social.

A cartilha elenca, inclusive, exemplos concretos de ações que conseguiram atingir objetivos e produzir impacto na opinião pública e gerar resultados concretos para comunidades envolvidas.

Ao longo de 26 páginas, o manual traz de maneira descomplicada questões importantes para cada protesto de ação direta, assim como elenca passos, precauções e procedimentos necessários.

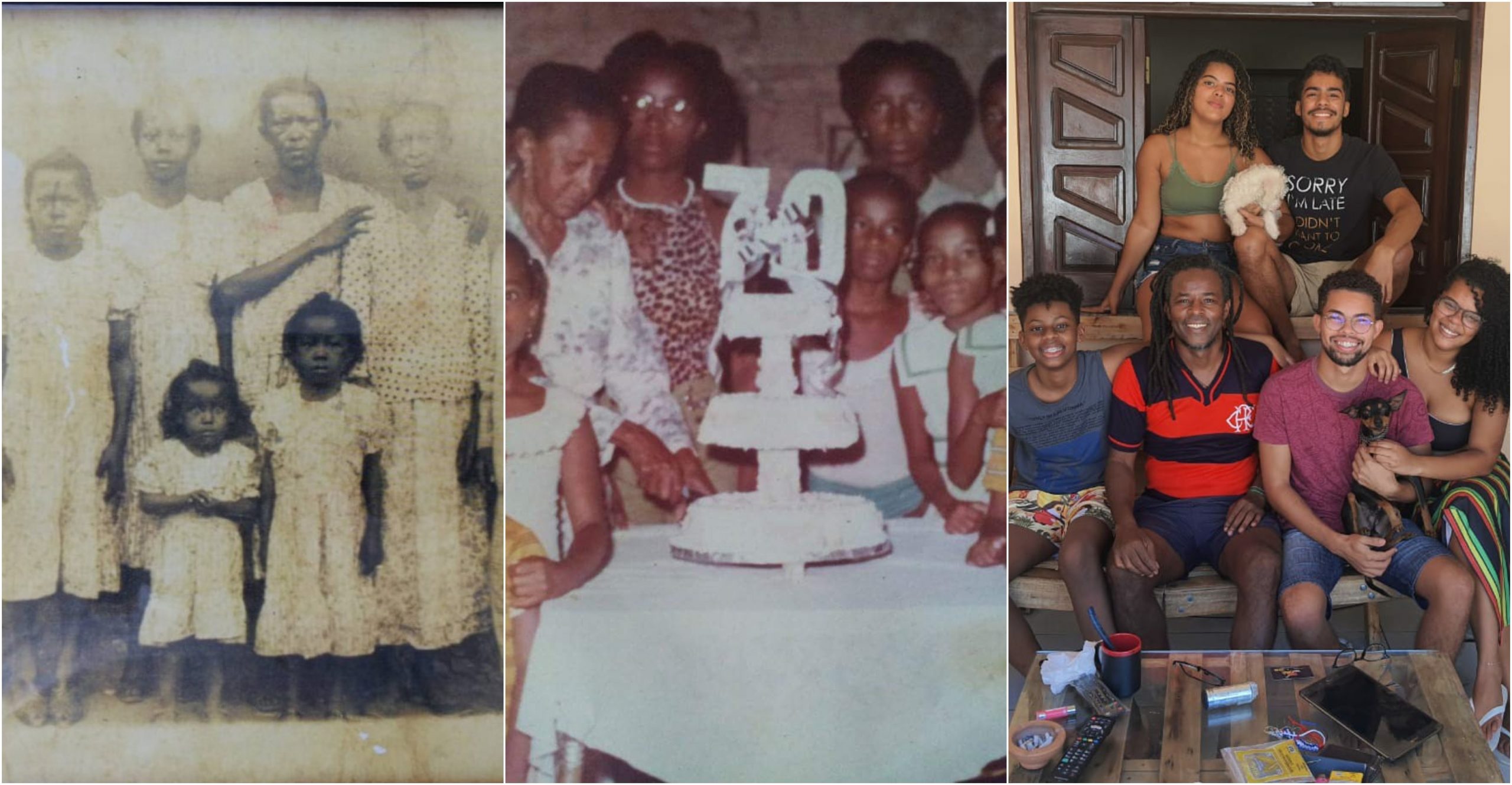

Dentro e fora do território, a identidade e o reconhecimento quilombola nunca deixam de pisar o chão

A luta e o pertencimento quilombola, nas palavras de Nathalia Purificação da CONAQ, e nos passos da história de resistência de sua família

Por Nathalia Purificação*

A família de Vó Zezinha, de Joseílton, de Nathalia: “Construo, juntamente com minha família, pontes que nos aproximam mais do lugar onde nossos antepassados saíram” l Foto: Arquivo Pessoal

A consciência e identidade são componentes intrínsecos da luta dos movimentos sociais. É, por exemplo, a partir do meu reconhecimento como mulher negra que construo minha contribuição para a luta do povo preto desse país, a luta para o reconhecimento de territórios quilombolas, para reparação dos diversos direitos humanos que foram atravessados e atropelados pelo sistema capitalista e pela sociedade racista e adoecida com uma ideia colonial e elitista. No entanto, o caminho para alcançar essa identidade foi longo – mas também veio de longe.

A minha formação começa no berço. Na verdade, ela começa ainda antes com meus antepassados. Ela apenas me foi passada no berço, enquanto eu observava meu pai, Joseilton Purificação, se aproximar do movimento negro da Bahia por influencia do seu irmão mais vellho, Josemar Purificação, que também observou a minha avó paterna, Ivanildes de Oliveira Purificação se aproximar e atuar na luta pela educação na cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e liderar a escola que construiu para garantir seu sustento e dos seus filhos, por amor ao magistério e por um lugar mais justo e confortável com os seus.

As minhas andanças pelas comunidades negras rurais quilombolas se iniciaram antes mesmo de me reconhecer como uma mulher quilombola, enquanto acompanhava meu pai em sua militância. O meu bisavô paterno nasceu e cresceu num quilombo, mas para garantir acesso à educação para os seus filhos, a sua esposa, minha bisavó Lindaura, insistiu para que ele saísse da zona rural para a cidade mais próxima, Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. A comunidade quilombola Lagoa das Piranhas, que atualmente abriga 77 famílias, pertence ao território Velho Chico e fica a 18km da cidade de Bom Jesus da Lapa-BA, distante 778 quilômetros de Salvador. Sua maior fonte de renda advém de uma lagoa, abastecida pelo rio São Francisco.

De acordo com os relatos da minha avó Zezinha, foi uma boa escolha, mas não foi fácil. Eles se mudaram para um bairro periférico da cidade e o básico não chegava lá. Para consumir água precisavam abastecer as bacias e latas a alguns metros de distância da sua rua, no Velho Chico. O bairro Nova Brasília fica na região que beira o rio São Francisco e abriga centenas de famílias pobres e majoritariamente negras da cidade.

Foi ali que minha avó iniciou sua caminhada para a luta da educação. Se propôs a alfabetizar algumas crianças ali do bairro mesmo sem ter uma formação adequada. Quarenta anos depois ela é a proprietária do Centro Educacional 13 de Maio, onde seus filhos, netos e bisnetos já passaram e atuam na direção da escola.

Ela criou 11 filhos e se propôs a educar todos os conscientizando sempre do seu lugar. Foi a partir dos aprendizados dela que seu filho mais velho, Josemar Purificação, dedicou sua vida para a acadêmia e, posteriormente, para o movimento social. Ela apresentou a realidade de nosso povo para meu pai, que foi o grande responsável por me introduzir na luta. Eu o acompanhei por essas andanças e territórios e conheci a realidade dos quilombolas da zona rural e eu não tive muita escolha: precisava somar dali em diante e sentia que estava retornando às minhas origens. Construo, juntamente com minha família, pontes que nos aproximam mais do lugar onde nossos antepassados saíram para tentar uma vida melhor e que não retornaram para lá por falta de condições adequadas.

Conheça a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (CONAQ)

Os objetivos da CONAQ são: lutar pela garantia de uso coletivo do território, pela implantação de projetos de desenvolvimento sustentável, pela implementação de políticas públicas levando em consideração a organização das comunidades de quilombo; por educação de qualidade e coerente com o modo de viver nos quilombos; o protagonismo e autonomia das mulheres quilombolas; pela permanência do (a) jovem no quilombo e acima de tudo pelo uso comum do Território, dos recursos naturais e pela em harmonia com o meio ambiente.

Voltar ao território

Por crescer em espaços de construção de políticas públicas e de movimentos sociais, meu acesso às discussões que permeiam temáticas relacionadas a gênero, raça, classe e território aconteceu muito cedo.

Foi assim que percebi e me descobri como mulher negra e quilombola e, consequentemente, passei a entender meus princípios a partir dessas percepções. O ambiente social construído pela minha família foi parte essencial da minha consciência.

Através de conversas e observações com meus familiares, pude compreender como é ser negro nessa sociedade.

Percebi que essa condição demanda muito mais que uma declaração de cor e raça e que, para além do reconhecimento, é preciso resistir a todo um sistema racista que se faz presente a cada dia em nosso cotidiano. A necessidade de traçar um tipo de organização veio com o tempo, depois de muito observar meus familiares. Também veio acompanhada de experiências desagradáveis que envolviam um racismo escancarado e cruel que sempre batia à minha porta.

Me mantenho em posição de defesa: do território, da vida, da segurança, saúde e educação do meu povo, para que mais nenhum sinta a necessidade de sair e não mais voltar para para o seu quilombo, assim como minha família precisou fazer tempos atrás.

Retorno para meu quilombo hoje com a sensação de estar cumprindo uma missão pelo meu bisavô e trago boas novas. Se não fosse a sua “ousadia”, não estaria aqui me formando em uma faculdade de comunicação e compartilhando o meu conhecimento para lutar na linha de frente e lado a lado com nosso povo, então em forma de gratidão, me mantenho em posição de defesa do meu quilombo.

Hoje escrevo sobre ancestralidade, mas por muito tempo não foi assim. Não é fácil lidar com o racismo tão cedo, ainda mais quando se tem parte da sua família branca. Por isso a necessidade de me formar. Acredito que por ser fruto de um relaciomento interracial, estive exposta a uma série de violências “sutis”, mas nunca estive inconsciente. Minha mãe é uma mulher branca e é uma grande parceira na luta anti-racista, sua contribuição vem da segurança e apoio que me dá sempre que me proponho a bater de frente com o racismo. Meu pai é um homem negro e que me ensinou a me proteger e a me formar nesses espaços de luta.

É de extrema importância elucidar que os meus passos vieram de longe e vêm mesmo! Aliás, a exatamente 18 km de onde habito. Os meus passos vieram do quilombo e eu luto todos os dias para que eles possam retornar para lá.

*Nathalia Purificação é mulher quilombola de Lagoa das Piranhas – Território Velho Chico. Assessora de Comunicação da CONAQ e Graduanda em Comunicação Social pela UESB.

#DefendaoSUS: como a luta pela saúde pública criou o SUS e garante sua existência

Da ditadura à redemocratização, o ativismo pelo SUS mobiliza propostas e articulações que vão das bases populares à formação de médicas e médicos, em diferentes frentes.

Por Ana Soares, Cora Lima, Isabela Cordeiro, João Pinto do Coletivo Baru

Legendando muitas fotos e estampando diversos cartazes, a frase caiu na boca do povo: “Viva o SUS!”. É comum, em meio à pandemia do Covid-19, vermos pessoas que venceram a doença deixando o hospital com placas em defesa do Sistema Único de Saúde, assim como cidadãos e cidadãs a caminho dos postos de vacinação com máscaras, cartazetes e blusas que compartilham dos mesmo dizeres. No meio médico, também encontramos manifestações que pautam essa luta, como o protesto realizado em maio de 2020 por enfermeiros e profissionais da saúde na porta do Palácio do Planalto, em Brasília.

O SUS nunca esteve tanto em pauta como causa, como grito, como uma bandeira a se defender. Além do contexto de polarização política e de crise sanitária, a aprovação da Emenda Constitucional 95, também conhecida como a PEC do Teto dos Gastos, em 2016, e o subsequente desmonte das instituições democráticas e públicas, fizeram com que esse enfrentamento fosse ainda mais necessário. O grito pelo SUS é um grito pela democracia, da forma mais ampla possível.

“Os pilares do SUS são: igualdade, integralidade – que vê a saúde de forma integral; que une saúde física, mental e social e sua relação com o ambiente –, e equidade – que seria a promoção da saúde de forma prioritária para aqueles que mais precisam. Todo o pensamento do SUS se norteia na construção de políticas públicas de inclusão social”, comenta Sônia Lansky, médica, militante e ex-vereadora belorizontina.

Para Alisson Lisboa, médico de família e comunidade, militante e diretor Sinmed/RJ, é essencial ter a população, organizada e participativa, nas trincheiras do ativismo pela saúde. “Nesse momento eu acho que a gente precisa combinar diversas formas de luta. A luta social é extremamente importante. Em primeiro lugar, fazer trabalho de base, trazer os usuários do serviço de saúde para perto da luta em defesa do SUS”, defende Lisboa.

“Se a gente não tiver uma base social sólida, a gente vai ter apenas grandes ideias de personagens brilhantes, mas não vai ter força social de massas para implementar essas mudanças que precisam ser feitas”, acrescenta.

Mas não é de hoje essa luta. Esse grito já ecoa há anos em movimentos e organizações que têm como base de suas ações a defesa da saúde pública no Brasil e dos fundamentos que nortearam a criação do SUS. Os movimentos que deram origem à reforma sanitária e, consequentemente, ao Sistema Único de Saúde, e as mais recentes articulações que herdaram a luta e extrapolaram suas reivindicações ainda são pouco conhecidos. Desde o movimento dos médicos sanitaristas pré-Constituinte até coletivos e associações da sociedade civil ativos em 2021, a luta pela garantia da saúde pública no Brasil possui defensores espalhados por todo o país.

“A defesa da saúde pública ou coletiva é norteada e pautada pelo princípio da igualdade e da ação participativa”, destaca Sônia Lansky l Foto: Reprodução

Das famílias, bairros e municípios ao nacional

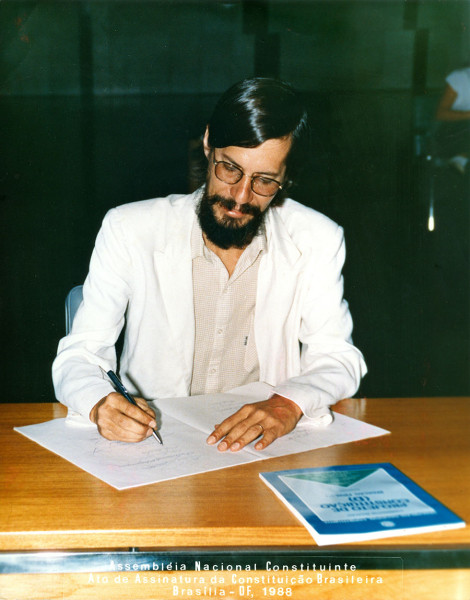

Eduardo Jorge, médico sanitarista, deputado constituinte e peça-chave na criação do Sistema Único de Saúde, conta que, durante a “primeira grande experiência de universalização” da saúde, entre as décadas de 1970 e 1980, as articulações comunitárias foram de grande importância tanto para o avanço de pautas relevantes quanto para a integração da população em causas que lhe diziam respeito. Em São Paulo, por exemplo, mais de 30 bairros periféricos realizaram eleições para compor conselhos comunitários naqueles anos.

Espaços de deliberação e consulta, os conselhos também cumpriam um papel significativo na formação política das comunidades, trazendo para o centro lideranças locais, em sua maioria mulheres, que encontraram nessa luta um importante espaço de participação e militância. “Queríamos fazer um investimento a longo prazo na formação política, visando a ação democrática e autônoma da população e dos trabalhadores mais pobres do Brasil”, lembra o médico.

Partindo da realidade local para pensar políticas de saúde pública, a territorialização ajudou a garantir a aderência da população aos mecanismos que começavam a ser pensados e implementados. Junto a isso, possibilita um processo de conscientização sobre os direitos sociais e uma espécie de canal direto de comunicação com os médicos sanitaristas e profissionais da saúde, horizontalizando o processo decisório.

Jorge enfatiza que a ideia era trazer a população das classes mais baixas, trabalhadores e donas de casa, como parceira naquele trabalho: “eles vão ser os líderes de seu processo de emancipação e de construção de políticas públicas. E nós entramos com os elementos técnicos, que são importantes e que nós dominamos, na área da saúde e do planejamento. Mas a decisão de como conduzir a luta é deles”.

Eduardo Jorge durante cerimônia de assinatura da nova constituição l Foto: Reprodução

A luta em defesa do sistema único de saúde hoje continua a seguir esse princípio participativo do Movimento Sanitário. “A defesa da saúde pública ou coletiva é norteada e pautada pelo princípio da igualdade e da ação participativa, isto é, a população é ativa e participa da construção das políticas públicas, protagonizando o curso do planejamento e das ações de saúde pública, de seguridade social e de direito à vida”, reforça Sônia Lansky.

A importância dessas articulações vai ainda além de seu papel comunicativo. As lideranças e conselhos locais e autônomos garantem que as ações, conquistas e aprendizados sejam mais perenes. Em primeiro lugar, não ficam à mercê de instâncias alheias à comunidade, como as secretarias, médicos e técnicos, ou as pastorais, cuja atuação varia de acordo com cada gestão.

“Assim eram mitigados os riscos de cooptação, de subordinação ao poder instituído. Eram mitigados pela união e pela amplitude do movimento”, diz Jorge.

Em segundo lugar, a orientação comunitária dessas organizações também permitiu que a militância seja mais orgânica e móvel, mais independente de decisões puramente técnicas ou burocráticas (ainda que estas desempenhem um papel importante) e, portanto, mais colada às dinâmicas próprias de cada território.

Essa atuação local se reflete no próprio modelo do SUS, baseado no núcleo familiar e nas especificidades territoriais para dar conta de atender a população de maneira mais integrada e mais sensível às diferentes realidades do país. “A gente conseguiu expandir o cuidado de saúde para o território. A saúde da família brasileira, primeiro como um programa e depois como uma estratégia, conseguiu ter orientação territorial, uma competência cultural de cada território, de cada comunidade e população que está sendo atendida. Isso é uma característica da atenção primária à saúde brasileira muito importante, que a distingue da APS de outros sistemas universais de saúde no mundo. A orientação familiar é uma característica muito importante da atenção primária brasileira”, observa Alisson Lisboa.

Essa atuação local se reflete no próprio modelo do SUS, baseado no núcleo familiar e nas especificidades territoriais para dar conta de atender a população de maneira mais integrada e mais sensível às diferentes realidades do país. “A gente conseguiu expandir o cuidado de saúde para o território. A saúde da família brasileira, primeiro como um programa e depois como uma estratégia, conseguiu ter orientação territorial, uma competência cultural de cada território, de cada comunidade e população que está sendo atendida. Isso é uma característica da atenção primária à saúde brasileira muito importante, que a distingue da APS de outros sistemas universais de saúde no mundo. A orientação familiar é uma característica muito importante da atenção primária brasileira”, observa Alisson Lisboa.

O trabalho conjunto, envolvendo os níveis federal, estadual e municipal em torno de um grande projeto de política pública, é outro elemento central da articulação pelo SUS. Eduardo Jorge aponta que esta foi a primeira vez em que existiu a proposição de um trabalho integrado, tendo no município “o principal artista dessa unificação” – mais um reflexo do esforço de territorialização que norteia sua atuação. “A ousadia do SUS foi: primeiro, propor o trabalho conjunto das três esferas (federal, estadual e municipal, com financiamento conjunto e uma articulação em torno do programa), e, segundo, levar essa execução do serviço principalmente para os municípios”, explica.

Está na lei

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 – Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

A criação do SUS, lado a lado com a redemocratização

Discussões sobre a necessidade de mudanças no setor de saúde brasileiro nos levam para o início da década de 1970, em meio à Ditadura Militar, quando a ideia da Reforma Sanitária começou a tomar forma. Em um contexto de profunda insatisfação, movimentos populares e políticos se organizaram em diversas regiões do país, unindo grupos de base, médicos, funcionários públicos e integrantes de partidos, sobretudo de esquerda, para propor novos mecanismos de funcionamento da área da saúde no Brasil.

Durante o regime militar, o sistema público de saúde era dividido, principalmente, entre medicina previdenciária, voltada para trabalhadores formais e urbanos, e saúde pública, de caráter preventivo e voltada para as zonas rurais e comunidades mais pobres. A divisão de investimentos mantinha desigualdades estruturais e favorecia as elites. “Ao longo do século XX, o Brasil concentrava a atenção a saúde em algumas categorias de trabalhadores consideradas mais importantes para o sistema econômico e deixava a grande maioria da população – entre 70% e 75%, que não tinha carteira assinada, não era servidor público civil e militar – amparada apenas pelas Santas Casas, que, apesar de importantes, faziam parte de uma rede precária”, salienta Eduardo Jorge.

Para além do desconforto crescente com as desigualdades de oportunidades e de acesso a serviços básicos, a intensa onda de repressão e censura difundida pelo regime militar provocou inquietação em diversos setores da sociedade.

“O que acontecia no país na década de 1970 era uma onda de insatisfação que gerou um pensamento crítico generalizado, tanto nos executivos quanto na população, e que nos levou a buscar uma solução mais universalista, sobretudo para a saúde”, conta Eduardo Jorge, que testemunhou e atuou junto nessa luta. “Esse contexto político é muito importante, porque grande parte de nós era militante de organizações revolucionárias contra a Ditadura Militar e, paralelamente, propúnhamos uma discussão do que fazer naquele momento de encruzilhada da redemocratização do país”, continua o médico.

Esses movimentos, apesar de plurais em táticas e concepções ideológicas, tinham como perspectiva central a luta contra a Ditadura e a melhoria das condições de vida da população, por meio da descentralização e universalização da saúde. Os conselhos comunitários sediados na cidade de São Paulo são exemplos do ativismo horizontal e efetivo pela transformação do sistema de saúde brasileiro.

Por meio da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, sobretudo na gestão do secretário Walter Leser, em parceria com a Universidade de São Paulo, a formação de médicos sanitaristas e a subsequente criação dos conselhos comunitários esboçaram o processo de expansão da rede de unidades básicas e planejadas nas periferias da capital paulista.

“Eu considero essa reforma proposta por Walter Leser como a primeira grande experiência de universalização da saúde no Brasil”, comenta Jorge, que se formou médico sanitarista nessa época e participou ativamente dos conselhos.

Uma das principais táticas utilizadas pelos médicos vinculados à secretaria estadual foi a inserção da comunidade local nas discussões e decisões do planejamento de saúde, bem como a articulação entre bairros próximos para a criação de uma rede de políticas públicas baseadas no direito à vida.

“Os conselhos comunitários não eram um movimento paroquial, e o elemento técnico dos médicos sanitaristas ajudava no processo. Ou seja, mostravam a importância de se conseguir uma unidade de saúde para determinado bairro, mas também salientavam que, se não houvesse uma conexão com outros bairros, um processo completo que garanta recursos de saúde mais complexos não seria possível”, reflete o médico.

Paralelamente, em outras regiões do Brasil, o movimento da reforma sanitária se consolidava e alcançava as esferas institucionais, sobretudo na forma de alianças com parlamentares progressistas. Esse período coincide com a criação, pelos médicos sanitaristas da Universidade de São Paulo, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e, posteriormente, da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco). Ambas as entidades foram essenciais para a organização e sintetização da identidade da reforma sanitária.

O documento aprovado no 1º Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, em 1979, e veiculado pelo Cebes indicava os princípios básicos defendidos pelos reformistas, como “o reconhecimento do direito universal e inalienável, comum a todos os homens, à promoção ativa e permanente de condições que viabilizem a preservação de sua saúde” e “o reconhecimento do caráter social deste Direito e tanto da responsabilidade que cabe à coletividade e ao Estado em sua representação, pela efetiva implementação e resguardo das condições supra mencionadas”.

A organização em nível nacional, englobando diferentes setores sociais, econômicos, políticos e técnicos, fez com que a reforma sanitária se mostrasse vitoriosa mesmo antes do fim da Ditadura Militar. “A discussão da necessidade de uma transformação no sistema de saúde do país foi muito forte no período pré Constituinte. Nós tínhamos acúmulo de conhecimento e projetos para a área da saúde em todas as correntes e, quando chegamos na Assembléia de 1988, nossa proposta estava completa e articulada”, comenta Eduardo.

Essa atuação estruturada também foi uma estratégia dos ativistas do Movimento Sanitário para garantir a participação social e a representatividade durante a Constituinte, que, juntamente com parlamentares, possibilitaram a criação de Subcomissões de Saúde para assegurar o debate junto à sociedade sobre suas propostas e reivindicações. De maneira inédita na história brasileira, emendas populares foram votadas e apresentadas para compor o texto constitucional.

Em 1988, foi aprovado, praticamente por unanimidade, o texto da reforma sanitária, garantindo a saúde como direito fundamental e criando o Sistema Único de Saúde, o SUS. “Eu considero essa reforma revolucionária. Criar um aparelho de Estado e uma política pública desse porte no Brasil é uma jornada épica. E nós fizemos isso”, diz Eduardo.

A luta em defesa do SUS ganhou expressão durante a pandemia do Covid-19 l Foto: Reprodução

O ativismo pelo SUS hoje

Sob a bandeira de garantir a saúde da população, a principal frente daqueles atuam em defesa do SUS —, se reúnem diversas outras causas. O enfrentamento pela manutenção dos direitos conquistados na Constituição de 1988 e a luta por mais direitos, congrega, além da categoria médica, diferentes frentes de ativismo debaixo do grande guarda-chuva das políticas públicas de saúde.

A reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial, a redução de danos e a luta pela descriminalização e legalização das drogas, os movimentos por reforma agrária e agricultura familiar, a luta por direitos reprodutivos, a luta ambiental, a garantia de saneamento básico, o desarmamento da população, a defesa da pesquisa pública: a lista ainda pode continuar por vários parágrafos e serve para nos mostrar como o ativismo pela saúde pública é um ativismo multifacetado, heterogêneo e atrelado diretamente às pautas sociais.

“O SUS foi criado com a proposta de fazer uma integração entre diversas esferas do cuidado, com o objetivo de conseguir coordenar ações de cura, de promoção da saúde e prevenção de doenças e de recuperação”, lembra Alisson Lisboa. Assim, o ativismo pelo SUS abrange um grande conjunto de temas, movimentos e pautas, não necessariamente relacionadas entre si, mas certamente atreladas a uma mesma causa.

Eduardo Jorge aponta esse aspecto múltiplo como uma das grandes urgências da luta pelo SUS hoje: o trabalho conjunto, orquestrado pelas diferentes instâncias de gestão, em torno da promoção da saúde. E isso só é possível se entendemos a transversalidade dessa luta. É necessário deslocar a concepção de saúde de algo restrito à medicalização ou ao tratamento hospitalar, e trazer para dentro do ativismo outras pautas que circundam a saúde da população de maneira mais ampla, desde a alimentação à prevenção de acidentes, a reabilitação para inclusão social e o atendimento longitudinal ao longo da vida, por exemplo.

Diversos movimentos particulares do campo médico, como as associações e redes de profissionais da saúde, estabelecem relações com essas outras bandeiras aliadas. Ações educativas, a atuação dos movimentos sociais de base e a presença de grupos fortes que têm a luta antimanicomial ou a saúde popular como bandeiras, por exemplo, fazem com que existam conquistas importantes nos diferentes campos de atuação possível do sistema de saúde.

A “desinstitucionalização do cuidado, casada com a atenção primária, com a saúde da família e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps)”, como lembra Alisson, são algumas dessas importantes conquistas, nascidas da aliança entre diferentes frentes de trabalho ativista.

“O SUS não pode ter a pretensão de fazer isso se não for ajudado pelas outras políticas públicas”, ressalta Eduardo Jorge. O lembrete é o de que ativismo se faz conjuntamente, a partir dos territórios e das reivindicações das mais diversas, de maneira heterogênea e a partir das bases.

Uma tática utilizada por ativistas em defesa e fortalecimento do SUS é a construção da consciência do valor coletivo de direito à saúde, luta que tangencia outros aspectos éticos que constituem uma vida digna. “A educação, tanto em saúde quanto de maneira geral, é uma forma das pessoas adquirirem autonomia e conhecimento sobre o uso dos recursos de forma mais potente. Por isso, é necessário que elas reconheçam que assegurar ações básicas de direito à moradia, à água limpa, ao tratamento de esgoto, à renda e ao acesso a alimentos saudáveis faz parte da luta pela saúde pública”, ressalta Sônia.

Assim, ganha grande importância a comunicação e a aliança entre profissionais da saúde e população atendida, dois lados de uma mesma luta. Alisson Lisboa observa que nas movimentações de militância pela defesa e aprimoramento do SUS há uma grande participação das pessoas envolvidas no dia-a-dia do sistema. Segundo ele, “todos os atores da área da saúde – gestores, trabalhadores da saúde e usuários – têm um grande envolvimento nessa luta pelo fortalecimento do SUS”.

Agentes populares de saúde fazem parte da raíz popular e democrática do SUS l Foto: Reprodução

Atuando “de dentro” da instituição do SUS, profissionais da saúde se organizam de diferentes maneiras, sem se restringir a espaços internos, e envolvendo também atividades de escuta e militância nos interiores e periferias, tanto geográficas quanto sociais. Entidades como redes e coletivos, partidos políticos, movimentos sociais de base e sindicatos “compõem a frente de articulação central para apresentar um projeto de saúde para o Brasil, tanto quanto um programa e orientações mais a curto prazo para enfrentar a pandemia, por exemplo, como foi apresentado no ano passado”, conta Alisson.

Um exemplo é a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares (RNMP), na qual Alisson é militante. Atuando em todas as cinco regiões brasileiras desde 2015, a RNMP é composta por “médicos que atuam em diversas regiões e setores do sistema de saúde, desde o sistema público e privado até a gestão e a linha de frente, professores universitários, educadores populares de saúde, movimentos populares urbanos e do campo, médicos formados no Brasil e no exterior e médicos que atuam no movimento sindical pelo país”, explica.

Essa aliança entre atendimento de saúde, movimentos populares e educação, a RNMP utiliza-se de uma série de ferramentas políticas: assembléias, manifestações, brigadas de solidariedade, campanhas informativas, cursos de formação política e educação popular em saúde são algumas delas. Enquanto a mobilização social articula-se em conjunto com os movimentos populares, conversando diretamente com a população e construindo-se em conjunto, ações educativas cumprem um importante papel do ativismo, voltadas para a categoria responsável pelo cuidado com pacientes.

Soma-se a essas estratégias de militância a atuação incisiva e necessária junto aos órgãos públicos, secretarias e instituições governamentais.

Um dos desafios enfrentados pelos ativistas que lutam pelo SUS é, como denomina Sônia Lansky, a “mercantilização da saúde”. Resquício da formação histórica brasileira, que sempre priorizou o direito à vida digna para uma pequena parcela da população, a concepção de saúde como mercadoria impede avanços e enfraquece o cumprimento de leis conquistadas pela reforma sanitária na Assembléia Constituinte em 1988. Mesmo que, do ponto de vista jurídico-constitucional, a saúde seja pública, universal e descentralizada, investidas de grupos civis e políticos neoliberais colocam em xeque o direito à vida. “Há uma concorrência cultural com as estratégias liberais do capitalismo que utiliza a saúde como mercadoria, como commodity, como um bem comerciável. Então, o entendimento de saúde como um produto ou bem é uma exploração nefasta que está incorporada no modo de organização da nossa sociedade”, comenta a médica.

Para além dos impactos sociais provocados pela desigualdade do acesso ao sistema privado de saúde, a exploração da “doença como negócio” leva a intervenções médicas desnecessárias e que colocam em risco o bem estar da população. Um exemplo é a discussão a respeito dos “modos de nascer”, que está pautada pela esfera do ativismo feminista pela saúde. Dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) referentes aos nascimentos em 2019 mostram que 58,8% do total de crianças nascidas vivas no país foram por cesarianas. “No sistema privado, o número é ainda mais alarmante: 83% dos partos são cesáreas. Isso interfere crucialmente na saúde da mulher e do bebê e é fruto de interesses econômicos e da ideia de comercialização da saúde”, reforça Sônia.

Dois outros aspectos que se sobressaem nas falas de ativistas pela saúde pública apontam para uma afinidade de suas táticas militantes com o próprio modelo de atuação do SUS. São a descentralização das instâncias decisórias, por meio da capilarização territorial, e o fortalecimento de agentes comunitários e autônomos, ambos fortemente conectados entre si.

Nesse sentido, Alisson sublinha que, “para avançar no sistema público de saúde, é necessário que o gasto privado caia e que a gente aumente os recursos públicos para a saúde pública”. Isso garante que ativismos importantes pela garantia da vida e da dignidade humanas, como a luta pelos direitos reprodutivos ou a luta antimanicomial, sejam pautados como políticas públicas. “E não é gasto, é o sentido social que a política pública tem que ter: de que não é gasto e sim cuidado da população brasileira. Não só os mais pobres, mas toda a população precisa ter um acesso universal e equitativo”, completa Alisson.

Assim, dos núcleos familiares aos conselhos e lideranças comunitárias, e daí para os municípios, e então estados e federação, o ativismo pelo SUS se articula em camadas que vão do “menor” para o mais geral. Essa forma de pensar e atuar a partir dos territórios garante, de certa forma, que o sistema seja de fato “público” e “universal”, e é uma das maiores inovações da atenção à saúde no Brasil (e também no mundo).

Conheça alguns dos movimentos de ativismo pelo SUS e pela saúde pública hoje:

- DENEM – Direção Executiva Nacional de Estudantes de Medicina: 35 anos – Desde 02 de agosto de 1986. (denem.org.br)

- Frente pela Vida: Frente pela Vida

- ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde Coletiva: ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde Coletiva

- CEBES – Centro Brasileiro de Estudos em Saúde: Cebes | Centro Brasileiro de Estudos de Saúde

- CNS – Conselho Nacional de Saúde: Conselho Nacional de Saúde – Pagina Inicial (saude.gov.br)

- Associação Brasileira Rede Unida: Bem-vindo| Rede Unida

- SBB – Sociedade Brasileira de Bioética: SBB – Bioética (sbbioetica.org.br)

- RNMP – Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares: https://medicospopulares.org/

- FNE – Federação Nacional de Enfermeiros: FNE – Federação Nacional dos Enfermeiros (portalfne.com.br)

- FENAFAR – Federação Nacional dos Farmacêuticos: FENAFAR:: Federação nacional dos Farmacêuticos – Fenafar

- RENILA – Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial: Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial – Renila | Facebook

- SBMFC – Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade: SBMFC – Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade

- Anis – Instituto de Bioética: Anis