Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

“Temos a chave da mudança”: jovem precursora do movimento de cotas para trans no RJ fala sobre trajetória no ativismo

“Temos a chave da mudança”: jovem precursora do movimento de cotas para trans no RJ fala sobre trajetória no ativismo

No Dia da Visibilidade Trans, conheça as lutas e a trajetória de Zuri, ativista do movimento trans e negro que luta contra o racismo, transfobia e cisheteronormatividade.

O que leva uma pessoa a dedicar sua vida a uma causa? Para a ativista Zuri Moura, o bem-viver de pessoas LGBTQIAPN+, em especial de pessoas trans e travestis, foi a razão.

Sonhadora e firme nas palavras, Zuri luta contra a transfobia e o racismo e tem como missão colaborar na construção de um lugar confortável e justo para todos os gêneros, raças e identidades. Por isso afirma que a coletividade deve exigir garantias e direitos sociais e que toda a população pode ajudar a mudar a realidade atual. “É preciso que a sociedade se comprometa em trair o pacto da sua cisgeneridade para avançar em direitos sociais a população trans e travesti”.

A trajetória da jovem da periferia do Rio de Janeiro começa muito cedo, quando, entre a infância e a adolescência percebeu que a opressão a privava de viver de forma livre e plena. A situação despertou em Zuri a necessidade de romper barreiras do conservadorismo e a olhar na direção da sociedade em que sonhava.

Ao ingressar na Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2021 para cursar Serviço Social, Zuri percebeu que o espaço não havia sido pensado para educar corpos trans e negros. Por isso, idealizou e fundou o primeiro coletivo de pessoas trans da UFF como um mecanismo de sobrevivência a toda violência transfóbica. Foi uma das protagonista na luta pela política de cotas para pessoas trans no RJ e a UFF se torna 1ª universidade federal do Rio a criar cotas para trans.

Ela também é militante do movimento negro, articuladora política da Articulação de Políticas Indígenas e Quilombolas (APIQ), assessora de Equidade e Inclusão na Pró-reitoria de Assuntos Estudantis,pesquisadora na questão étnico-racial, gênero e sexualidade, equidade e inclusão, diretora executiva da Dandaras Assessoria em Direitos Humanos, membra do Perifa Connection e princesa da Casa de Ewà na cena ballroom brasileira.

Aos 24 anos, Zuri é força, mas também é poesia. Fala sobre beleza, cultura, amores… E foi pensando na sua trajetória, nas lutas do passado, desafios do presente e na expectativa para o futuro que nós, da Escola de Ativismo, a convidamos para uma conversa no Dia da Visibilidade Trans. Inspire-se na caminhada de Zuri e se junte na construção de transformações significativas para pessoas trans e travestis.

Escola de Ativismo: Quem é a Zuri?

Zuri Moura: Responder “quem é Zuri” pra mim é pensar em quem eu posso ser dentro de todas as minhas potencialidades, Zuri é filha, é irmã, é neta, é mãe. Zuri é a junção de toda a ancestralidade que me cerca e me formou enquanto sujeito. Desde nova fui moldada e criada a fim de suprir as expectativas da cisheteronormatividade, sempre falhei. E por entender o meu erro descobri quem é a Zuri. Ser uma jovem travesti negra viva no Brasil e advinda das periferias do Rio de Janeiro, traz a ideia de pensar em todas as formas de transcender o imaginário do sadismo racista e patriarcal.

"A minha trajetória começa no grito entalado na garganta de uma vida, desde nova me incomodei com o sistema de poder que era colocado as mulheres da minha família"

Quando e como começou o seu ativismo?

A minha trajetória começa no grito entalado na garganta de uma vida, desde nova me incomodei com o sistema de poder que era colocado as mulheres da minha família, e as violências que vivenciei dentro de casa fez despertar a inconformidade de uma nova sociedade. Sempre influenciada a investir na educação enquanto uma alternativa sistêmica, diziam meus avós e minha mãe “podem roubar tudo de você menos a sua inteligência”. E assim acreditei.

Fui uma criança LGBTI+, mas somente na adolescência tive a oportunidade de me aproximar de debates sociais, climáticos e alinhar a força da comunicação popular enquanto uma ferramenta de mudança para a periferia e populações marginalizadas. Antes de vivenciar o marco da minha militância, eu tive que lutar muito e correr bastante para ingressar na universidade (2021), local onde vivenciei o peso da solidão de ser uma travesti negra naquele espaço, assim, amadureci a consciência de que aqueles muros não foram feitos para educar corpos como o meu, sendo assim busquei a transgressão, idealizei e fundei o primeiro coletivo de pessoas trans da UFF [Rede Transvesti UFF], sendo um mecanismo de sobrevivência a toda violência transfóbica e ferramenta de mudança daquele cenário por meio de um aquilombamento de identidades transvestigêneres universitárias.

Esse foi o pontapé inicial, porque eu sabia que havia muito trabalho a ser feito dentro daquela instituição, o movimento estudantil precisava transcentrar as suas ideias, assim, dirigi junto ao coletivo uma cadeira específica dentro do Diretório Central dos Estudantes uma pasta específica para debater sobre as nossas pautas e demandas. Nós conseguimos, e fui eu a primeira diretora travesti do DCE da UFF, na gestão “Pra Virar o Jogo”.

Dentro da minha gestão alimentei o sonho do movimento social em transformar as paredes das universidades por meio da política de ação afirmativa para pessoas trans e travestis, tornando a UFF pioneira nesse debate dentro do estado do Rio de Janeiro. Nesse caminho de luta dentro da universidade eu trilhei o caminho de transcentrar as pontas e enegrecer os centros de debate de toda a universidade. Assumi essa liderança foi e é uma tarefa muito árdua, mas enquanto houver fôlego de vida, haverá resistência.

Você participou de uma luta pela implementação de cotas universitárias para pessoas trans. Você pode contar para gente um pouco mais sobre esse processo? E também sobre o por que isso é tão importante?

Desde a partida da minha organização do movimento trans universitário a fim de ampliar direitos dentro daquele espaço, nós pudemos notar que de fato éramos muito poucas, afirmados em dados de 0,03% segundo a ANTRA, mas sabíamos que o sonho de adentrar os muros da universidade era um desejo que perpassa muitas identidades. Assim construímos a emergência de debate acerca da política de cotas trans da universidade. No início do coletivo não tínhamos muita legitimidade, mas durante a efervescência do movimento estudantil e em forte articulação com as bases institucionais nós conseguimos romper algumas barreiras do conservadorismo, levando as nossas demandas de maneira focalizada e central para com a reitoria da universidade. Assim, assumimos um compromisso junto à instituição em construir a política de maneira pioneira em todo estado do Rio de Janeiro.

Percorridos Grupos de Trabalho, Grupos de Discussão e incansáveis mobilizações de base em todos os campis da UFF, nós decretamos a latência da questão enquanto algo “cis”têmico da sociedade, sendo necessário a criação de uma Comissão Permanente Transvestigênere que dialogasse e acolhesse as demandas da população trans e travesti universitária. Estivemos enquanto movimento estudantil e movimento social extremamente organizades a fazer surgir a transgressão dos muros da universidade, sob o lema: “Aldear, Aquilombar e TRANSformar a UFF”.

Nenhum direito social surge da benevolência do estado, houve muita violência institucional e muita resistência, mas por pressão social e do movimento trans universitário organizado tivemos o júbilo de glória em aprovar a reserva de vagas em 2% em todos os cursos de graduação e pós-graduação em todos os cursos e campus da Universidade Federal Fluminense. Esse foi um marco muito importante para a nossa comunidade porque delimita o fim da construção de uma ciência e educação sem a contribuição e colaboração das nossas potencialidades, a partir de 2025 teremos pessoas trans e travestis disputando o academicismo branco e construindo novas epistemologias de saberes. Esse foi um passo inicial de devolver aquilo que nos foi roubado pela colonialidade, ainda temos muitos desafios pela frente mas seguiremos adiante reflorestando as mentes ociosas e afirmando que jamais se irá construir um Brasil e uma sociedade sem nossos corpos e identidades.

"A beleza é uma construção diária, porque sabemos que o conceito de belo não chega a corpos negros, indígenas e quilombolas"

Quais os principais desafios e batalhas que o movimento trans e o movimento LGBTQIAPN+ enfrentam hoje em dia?

Ainda nos dias de hoje construímos rotas de fuga da sobrevivência, sendo as esquinas de prostituição uma realidade latente a nossa população, em cerca de 90% [Dossiê de Violências Antra], mas precisamos entender que esse caminho é alocado dentro da realidade material da falta de acessos e oportunidades. A prostituição social dos nossos corpos é inerente a nossa existência, a nossa humanidade é colocada em segundo plano de análise, nosso corpo é um produto, mera mercadoria. Quando nos levantamos de maneira coletiva para pedir garantias e direitos sociais é para que nossa identidades e narrativas sejam consideradas dentro do projeto de cidadania, pois queremos acessar a saúde universal e igualitária fornecida pelo Sistema Único de Saúde com enfoque aos cuidados necessários da população trans e travesti. Queremos acessar as escolas e universidades e queremos maiores oportunidades de trabalho. A nossa luta é diária e circunscreve os 365 dias do ano, eu quero que enxerguem os nossos corpos todos os dias e não somente em datas comerciais de visibilidade a nossas identidades.

Vamos falar sobre beleza? Como a sua relação com a beleza e a estética tem impactado sua jornada? Você considera essa conexão com a autoestima importante para falar sobre identidade e liberdade?

A beleza é uma construção diária, porque sabemos que o conceito de belo não chega a corpos negros, indígenas e quilombolas, principalmente pra pessoas trans e travestis. Mas quando giramos o nosso referencial para quem somos e quem podemos ser, com uma representação acessível a nossa realidade, a construção de beleza se torna uma possibilidade.

Eu sou integrante da comunidade ballroom, onde sou princesa da Casa de Ewá, e desde a nossa estreia como coletivo negro no documentário Segura Essa Pose, o nosso grito é para enaltecer a beleza negra, trazendo referências e alusões a cultura afrobrasileira, pra que não mais o conceito de beleza branca seja determinado sobre a nossa pele, nossos fenótipos e nossa ancestralidade.

Me enxergar enquanto um corpo belo, bonito e desejado só foi uma realidade quando adentrei a cultura ballroom, local onde fui permitida a florescer e frutificar. Hoje enxergo que a beleza está para além de ter um cabelo liso ou crespo, nariz fino ou largo, pele clara ou retinta, a real beleza é você sustentar a realidade de ser um corpo dissidente todos os dias nessa sociedade.

Quais mudanças são necessárias na sociedade para que haja inclusão e respeito às pessoas trans?

São muitos desafios postos à comunidade LGBTI+ e principalmente a comunidade trans e travesti, mas ainda hoje o que mais carecemos é básico: humanidade. Somos ainda hoje o país que mais mata, extermina, violenta e segrega direitos a esse grupo social.

Para que possamos construir mudanças significativas para essa população é preciso que a sociedade se comprometa em trair o pacto da sua cisgeneridade para avançar em direitos sociais a população trans e travesti.

Precisamos pensar de maneira urgente o cenário histórico de violência contra esse grupo. Nós não somos representadas, ouvidas e quiçá temos nossas vozes ampliadas. Ainda somos categorizadas enquanto subumanas, somos pesquisadas mas não consideradas enquanto agentes de pesquisa. Nós, juventude trans e travesti, fomos ensinadas pelas nossas matriarcas o valor da luta e hoje estamos organizadas e temos a chave dessa mudança social, cabe a sociedade aceitar o mundo onde pessoas trans e travestis poderão viver com maior dignidade.

Sabendo que você é inspiração para tantas pessoas, qual mensagem você deixa neste dia da visibilidade trans?

Pensar nessa mensagem me rememora muitas vivências, mas acredito que uma mensagem seria: sabemos de todos os desafios colocados à nossa realidade, mas em primeiro momento tenha consciência de que família é quem te abraça, apoia e respeita sendo quem você é e quem você quiser ser.

Se resguarde no coletivo, construa as suas famílias e seus amores. Hoje se permita sonhar novamente, não desista de amar e ser amada, de ter uma educação, de ter um trabalho, de realizar o sonho de uma viagem, nossas vidas são além de dor e sofrimento, nós podemos viver com maior dignidade. Saiba que você carrega uma tecnologia ancestral e imaterial: seu corpo. Cuide bem dele.

TEXTO

Leticia Queiroz

jornalista, quilombola e ativista antirracista

publicado em

24/09/2024

TEMAS

Newsletter

Mais recentes

As redes sociais e sua aliança com a extrema-direita: o que isso significa para a democracia?

As redes sociais se alinham com a extrema-direita: o que isso significa para a democracia?

Especialistas da área de tecnologia explicam que os interesses econômicos das big techs estão unidos com os interesses políticos da direita radical. Entenda a ligação e como isso pode afetar a sociedade dentro e fora do ambiente digital.

A aliança das grandes plataformas digitais com a extrema-direita está cada vez mais explícita. Em uma época em que o populismo digital se tornou uma “arma letal”, há quem encontre o cenário perfeito para manipular a opinião pública, promover discursos de ódio na internet e desestabilizar a democracia. Especialistas da área da tecnologia alertam que o pacto ideológico que envolve as big techs e a direita radical no Brasil e no mundo pode causar consequências gravíssimas.

No dia 7 de janeiro, Mark Zuckerberg, dono da Meta – empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp – anunciou mudanças nas políticas de moderação de conteúdo de suas plataformas. Em sua declaração ao mundo, Zuckerberg disse que os moderadores profissionais utilizados até agora são “muito tendenciosos politicamente” e que era “hora de voltar às nossas raízes, em torno da liberdade de expressão”.

Onda conservadora, liberdade de expressão e Trump

As mudanças nas políticas da Meta, empresa de Zuckerberg, têm o objetivo de eliminar ou alterar a política de combate à desinformação promovida pela empresa a partir de pressão de governos e setores da sociedade civil, nos últimos anos. O anúncio ocorreu dias antes da posse de Donald Trump e também destaca o seu posicionamento de alinhamento com o presidente dos Estados Unidos e com a extrema-direita internacional.

Além de Zuckerberg, Sundar Pichai (CEO do Google) e Elon Musk (CEO do X – antigo Twitter) participaram da posse de Trump no dia 20 de janeiro. A presença dos CEOs das big techs na cerimônia de um extremista escancara que essas plataformas são geridas por pessoas que têm um lado. Na posse, Elon Musk, que agora também integra o governo Trump, fez uma saudação nazista. O bilionário caminha na mesma direção de Zuckerberg, sendo contrário à ideia de regulamentação das redes sociais para defender uma “liberdade de expressão absoluta e o fim da censura” e ao mesmo tempo a radicalização, o extremismo, os discursos de ódio e o alto risco para a democracia.

O fim do programa de checagem dos fatos ainda está restrito aos EUA, mas outros mecanismos do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), promovido pela empresa, que dizem respeito à moderação de conteúdo que violem direitos humanos já estão em vigor no Brasil. Com as mudanças nas diretrizes, a Meta agora permite, inclusive, que publicações que reforçam preconceitos raciais, religiosos, de gênero e contra outros grupos minorizados sejam feitas. As novas regras terão impacto devastador para a vida das pessoas, em especial no Brasil, país que mais mata transexuais no mundo, tem alto índice de intolerância religiosa e está entre os primeiros em assassinato de mulheres.

Risco à democracia

Além de ataques contra pessoas, grupos e comunidades, as plataformas de Zuckerberg e Musk representam alto risco para processos democráticos. Sem regulação, as principais redes sociais são frequentemente utilizadas para espalhar desinformação que confundem o público e influenciam decisões políticas e até processos eleitorais legítimos. E a direita radical tem consciência de que é beneficiada.

A coordenadora executiva do Intervozes, Ana Mielke, explica que as redes sociais sem regulação podem enfraquecer os processos democráticos. Mas nem sempre foi assim. Há alguns anos o uso de redes sociais impactou a democracia de forma positiva, provocando a diversidade de vozes e atuando em torno de assuntos de interesse público.

“A internet já teve papel fundamental na luta contra as desigualdades econômicas e sociais da globalização no movimento Occupy Wall Street e também nas diferentes manifestações que englobam a chamada Primavera Árabe. Porém, a segunda década dos anos 2000, após a crescente privatização do ambiente digital, com o crescimento de grandes big techs como Google (Alphabet) e Facebook (Meta) produziram um fenômeno inverso ao da democratização, circunscrevendo os debates públicos a circuitos específicos, bolhas informacionais, que por sua vez, são mediadas por interesses privados e comerciais, pois visam lucro”.

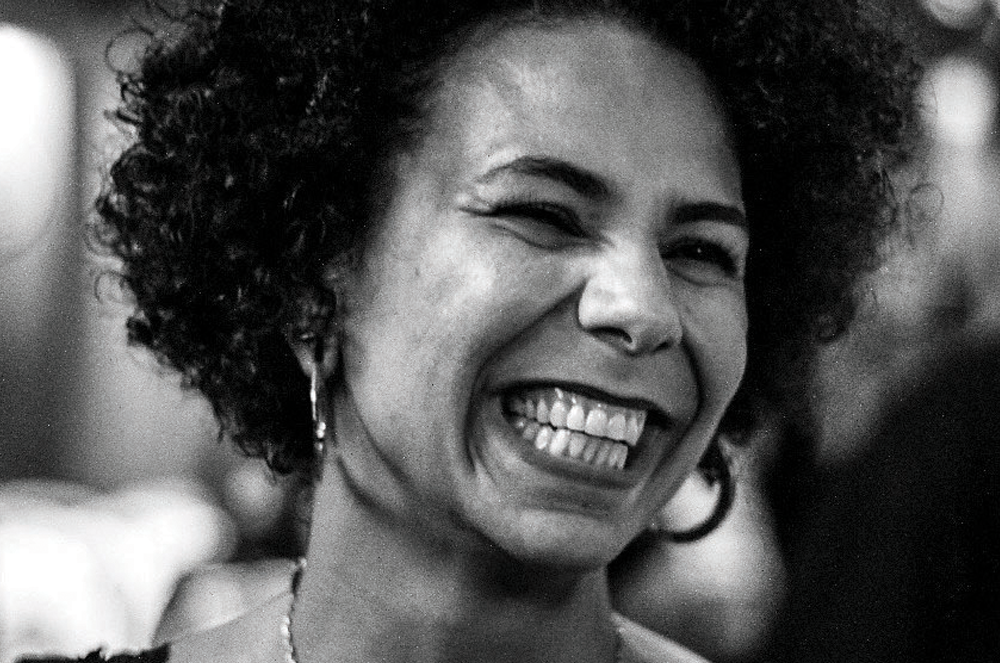

Ana Mielke – coordenadora executiva do Intervozes l Foto: Arquivo Pessoal

Ana explica que essas mudanças recentes conversam muito com o alinhamento evidente entre os interesses econômicos das plataformas digitais e os interesses políticos da extrema direita.

“Para a extrema-direita, a regulação das plataformas implica pôr freio à disseminação massiva de desinformação, principal método utilizado por este segmento para difundir seus ideais e conquistar mentes. A desinformação é a principal estratégia da extrema direita nos tempos atuais. Combatê-la é criar barreiras para o crescimento deste campo. Aqui vale destacar que esta estratégia da extrema direita cresceu e se desenvolveu em função do modelo de negócios das próprias plataformas, que privilegiam conteúdos que geram cliques e engajamentos, não importando se tais conteúdos são corretos, factuais ou respeitem os direitos humanos”, afirmou.

Ana, que também integra o grupo de pesquisa ‘Violência em tempos sombrios’, ligado ao Núcleo de Estudos da Violência (NEV-USP), que pesquisa temas como desinformação, novas tecnologias e autoritarismo algoritmo, explica que os usuários radicais utilizam as ferramentas beneficiando o lucro das mesmas. Como o modelo de negócio das plataformas é baseado em cliques e engajamento – mais fértil ao polemicismo, especulação, sensacionalismo e desinformação – as informações íntegras e credíveis do campo progressista não têm espaço para competir com o mercado do sensacionalismo.

Paulo Faltay, coordenador do Estopim – Laboratório em Tecnopolítica, Comunicação e Subjetividade na UFPE – e pesquisador das relações entre tecnologia, comunicação e sociedade, afirma que essas plataformas agem ideologicamente de uma maneira deliberada fazendo com que o algorítmico privilegie certos discursos.

“São privilegiados os discursos sensacionalistas, discursos de ódio, discursos racistas, misóginos, xenofóbicos, lgbtfóbicos ou teorias da conspiração, discursos muitas vezes dúbios. Como forma de capturar a atenção, de manter as pessoas engajadas nessas plataformas. Essas medidas de checagem e de moderação, elas foram um certo band-aid que essas plataformas passaram a construir por uma pressão do povo e da sociedade civil organizada, de movimentos sociais”, disse Paulo.

Ambientes digitais inseguros e desregulados promovem o lucro acima dos direitos fundamentais. Tanto a extrema direita quanto os CEOs das plataformas são beneficiados. Faltay acredita que essa aliança cada vez mais forte deve piorar o ambiente informacional em que estamos inseridos.

“A gente está mais vulnerável quanto à integridade informacional desse ecossistema de informação. Da internet que perde qualquer tipo de anteparo, barreira que impedia esses discursos, sejam discursos discriminatórios, violadores de direitos, discursos mentirosos que agem para confundir, desinformar, ter uma informação que não é inteira. Então todo esse cenário de integridade informativa, de boa informação no ecossistema midiático de plataformas da internet, ele perde, ou tende a perder, aponta para um horizonte em que essas grandes companhias, essas big techs vão estar desligando, destruindo pequenos anteparos que fizeram”, explica.

Paulo Faltay pesquisa as relações entre tecnologia, comunicação e sociedade. Foto: Arquivo Pessoal

O pesquisador diz que, como as plataformas são estadunidenses, existe uma aliança forte de extrema-direita capitaneada por Trump, que é de não impor qualquer tipo de freio, limite e regulações. “Isso eu acho que está muito evidente no discurso do Zuckerberg. Ideologicamente, esses grandes executivos do Vale do Silício, das Big Techs, estão indo nessa dimensão ideológica, mesmo subjetiva e masculinista. Então, existe uma adesão, não só oportunista, mas existe uma adesão de valores também”.

Viés estadunidense

A jornalista e Educadora Popular em Cuidados Digitais da Escola de Ativismo, Nirvana Lima, afirma que todos os acontecimentos nos mostram que a internet não é neutra. “A internet, enquanto uma vasta rede global, coexiste de maneira intrínseca com a soberania digital dos Estados Unidos. Está cada vez mais evidente que a relação entre tecnologia e política é indissolúvel. E que a política utiliza a tecnologia como um instrumento para consolidar seu poder, ultrapassando limites comerciais e invadindo o campo geopolítico”.

Nirvana Lima é educadora popular em Cuidados Digitais da Escola de Ativismo l Foto: Arquivo Pessoal

Esse favorecimento algorítmico a determinados grupos de usuários em detrimento de outros acontece no Brasil. A eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro foi amplamente marcada pelo uso intenso e indevido das redes sociais. Em 1º de janeiro de 2019, na posse de Bolsonaro, seus apoiadores gritavam “WhatsApp” e “Facebook”. A manifestação mostra que os eleitores viam essas plataformas como fundamentais para o crescimento do bolsonarismo e para a eleição do extremista.

Enfrentar monopólios

Diante desse cenário, Ana Mielke, do Intervozes, pontua que é preciso enfrentar o monopólio privado no campo das tecnologias. “Isso é possível apostando na construção de políticas públicas de desenvolvimento tecnológico, o que envolve, por exemplo, plataformas públicas, soberanas e de códigos abertos, especialmente quando falamos de aplicativos de mensagem, como o Whatsapp, fundamentais para o direito à comunicação no Brasil. Isso também e, por exemplo, implica proibir que serviços públicos estejam vinculados à obtenção de perfis (cadastro) em plataformas privadas. Esta proibição poderia ser realizada de imediato, por meio de legislação, e poderia se estender, por exemplo, à recusa do uso de plataformas com o Google para acessar serviços educacionais públicos”, disse.

Paulo Faltay acredita que no campo mais coletivo temos que lutar por regulamentações. “É a ferramenta que a gente tem. Veja que a justiça é uma ferramenta que eles estão atacando. As legislações, as cortes constitucionais dos outros países, enfim, uma certa ideia que está girando em torno da soberania digital. Então, é preciso lutar por uma regulação e lutar por uma soberania. Na disputa que a gente tem hoje, pragmática, concreta, acho que a forma de combater esse retrocesso é tendo legislações. Falando que essas empresas estrangeiras, americanas, norte-global, obedeçam às legislações dos países, pensando aqui do Brasil”.

A educadora popular em Cuidados Digitais da Escola de Ativismo, Nirvana Lima, diz que para não adoecermos diante desse cenário, um bom ponto de partida é entender exatamente o que estamos enfrentando. “Desenvolver competências e habilidades digitais é essencial para um bem-viver na internet, o que inclui a capacidade de avaliar criticamente não só o nosso consumo online, mas também as lógicas sociopolíticas das plataformas. Também é crucial reconhecer que a atenção e o tempo que dedicamos ao ambiente digital são uma valiosa moeda. É preciso desenvolver um relacionamento menos nocivo com as telas que nos cercam, priorizando o autocuidado não apenas no ambiente online, mas, sobretudo, no offline. A desconexão, mesmo que temporária, é essencial para alcançar um equilíbrio entre tais mundos cada vez mais difíceis de separar”, conclui.

O que fazer?

Diante desse cenários, nos perguntamos: de que forma podemos continuar na internet? Existe uma forma de enfrentar esse retrocesso de forma segura? Especialistas acreditam que soluções para esses problemas sejam difíceis, mas há alguns caminhos. Afinal, as redes sociais alcançaram um papel fundamental na vida digital das pessoas e a internet também é uma ferramenta de luta de milhares de movimentos que cobram melhores condições de vida para diferentes frentes.

Um dos caminhos para o campo individual e coletivo é ter sempre cuidados digitais ao usar todas as plataformas, exigir regulação e medidas para evitar qualquer tipo de discriminação e cobrar que o parlamento brasileiro que legisle para a proteção de direitos. E enquanto cobramos, podemos optar pelo uso de aplicativos alternativos.

Embora não estejam em evidência, como as redes sociais aliadas à extrema-direita, há outros aplicativos com as mesmas ferramentas, funcionalidades e layouts semelhantes disponíveis para download.

- Signal, ao invés de Whatsapp

O Signal possui vantagens se comparado com alguns outros mensageiros e é usado predominantemente por pessoas que se preocupam com segurança online. O aplicativo móvel oferece serviço de envio de mensagens instantâneas e chamadas protegidas com um protocolo de criptografia extremamente seguro. Por oferecer privacidade e baixíssima (quase nula) possibilidade de invasões, a recomendação é que ativistas, comunicadores e defensores de direitos humanos que trabalham com informações sensíveis e confidenciais ou apenas pessoas querendo mais privacidade nas suas comunicações.

- Mastodon, no lugar do X

O Mastodon é livre de algoritmos e possui moderação autogestionada. Na plataforma é possível construir um público de confiança, com possibilidade de gerenciá-lo sem intermediários e controlar sua própria linha do tempo. O aplicativo suporta mensagens de áudio, vídeo e imagem, descrições de acessibilidade, enquetes, avisos de conteúdo, avatares animados, emojis personalizados, controle de corte de miniaturas e muito mais, para ajudá-lo a se expressar online.

O aplicativo possui layout semelhante ao Instagram, mas está livre dos algoritmos tóxicos. Com o Pixelfed é possível explorar e compartilhar fotos e vídeos. O aplicativo oferece mais privacidade e segurança e pode ser usado para interação e troca de mensagens instantâneas. Já o Loops, criado pela Pixelfed, é focado em publicação de vídeos curtos, similar aos stories e à plataforma chinesa TikTok.

- Friendica, no lugar do Facebook

Friendica (antes conhecido por Friendika) é um software de código aberto que implementa uma rede social distribuída. Tem uma ênfase em opções avançadas de privacidade e uma fácil instalação. Objetiva a comunicação com tantas outras redes sociais quanto forem possíveis.

Mais recentes

#PedaleComMarina: Motorista que assasinou Marina Harkot é condenado por homicídio

#PedaleComMarina: Motorista que assasinou Marina Harkot é condenado por homicídio

Para maioria dos sete jurados, motorista assumiu risco ao dirigir bêbado e em alta velocidade

Foto: Reprodução via LabCidade

José Maria da Costa Júnior, que dirigia embriagado, em alta velocidade quando atropelou em 8 de novembro de 2022, a ativista feminista e cicloativista, Marina Harkot, foi condenado a 12 anos de prisão pela maioria do juri na madrugada do 24/1, no Fórum da Barra Funda.

Costa Júnior poderá recorrer em liberdade da pena por homicídio doloso qualificado por dolo eventual (ter colocado a vida da pessoa em risco ao assumir certas ações), embriaguez ao volante e omissão de socorro (fugir sem prestar auxílio à vítima).

“A gente segurou uma onda muito pesada, muito doída, muito forte. E a gente pode se considerar vitorioso e muito agradecido. Considero que foi uma vitória. Treze anos [de prisão] é um número baixo, mas a batalha continua. A gente quer realmente que esse caso seja significativo”, disse Maria Claudia Kohler, mãe da vítima, após o julgamento.

Para a acusação, a pena aplicada, que é a mínima, foi insuficiente. O Ministério Público irá recorrer da pena.

“Foram longos quatro anos e três meses de luta por justiça e nós, família e amigos, só temos a agradecer pelo suporte e carinho da incrível rede que a Marina nos deixou. Não temos palavras para expressar a importância de cada pessoa que esteve junto. Muito obrigado!”, disse a página Pedale com Marina.

–

Marina foi colaboradora da Escola de Ativismo e uma amiga querida para tantas, tantos e tantes de nós. Da mobilidade ao feminismo, da pesquisa ao ativismo, ela foi uma presença brilhante e comprometida, que deixa um buraco imenso. Também nos juntamos ao clamor por justiça para Marina Harkot e lembramos que não foi acidente. Que esse julgamento seja um passo para o fim da guerra no trânsito e de suas mortes plenamente evitáveis.

Newsletter

Mais recentes

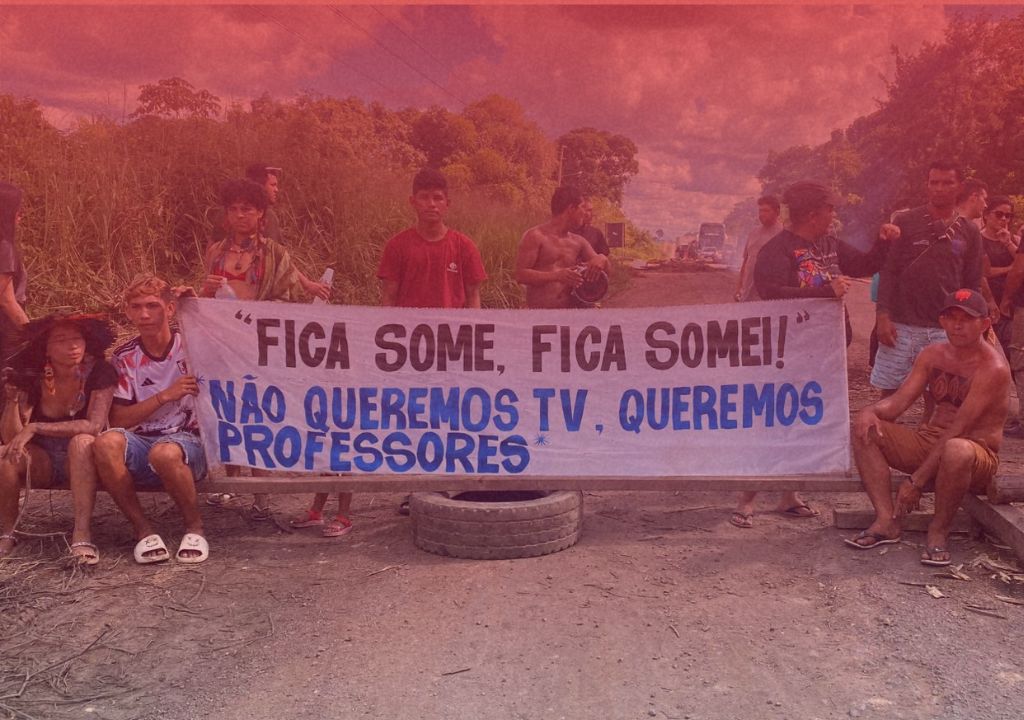

Por que o movimento indígena do Pará está mobilizado em defesa da educação? Saiba como somar na luta

Por que o movimento indígena do Pará está mobilizado em defesa da educação? Saiba como somar na luta

Ocupações, bloqueios de estrada e manifestação estão sendo utilizadas em luta contra projeto que pode prejudicar o ensino presencial nos territórios

Juventude indígena está mobilizada em diversos pontos do estado para combater a precarização da educação l Foto Marta Silva Tapajós de Fato

Desde o dia 14 de janeiro indígenas de várias regiões do Pará fazem protestos pela educação. As manifestações exigem a revogação da Lei 10.820/2024, que abre caminho para a conversão de aulas presenciais em Educação a Distância (EAD) nas comunidades quilombolas, ribeirinhas e terras indígenas. O movimento indígena também pede a exoneração de Rossieli Soares da Silva, secretário de educação do Pará e ex-ministro da Educação no governo Michel Temer.

Dentre as principais alterações previstas pela nova lei está a extinção do Sistema de Organização Modular de Ensino Indígena (Somei), que integra o Sistema de Organização Modular de Ensino (Some). Lideranças indígenas afirmam que o fim dos sistemas e a adesão das aulas virtuais faz parte de uma estratégia política de esvaziamento dos territórios, que tem como objetivo enfraquecer os territórios.

Os protestos no estado são apoiados por professores, que consideram a lei um ataque direto à valorização do ensino público e traz prejuízos significativos para a educação indígena, quilombola e ribeirinha.

O que está em jogo?

A mudança pode impactar o processo educacional das populações originárias e tradicionais. Com a possível mudança, muitos jovens, que querem permanecer nos territórios de origem, terão que sair das comunidades para as cidades em busca de acesso à educação.

A educação oferecida aos povos indígenas e quilombolas, que já é precarizada em todo o Brasil, deve piorar no estado do Pará com as alterações previstas pelo governo de Helder Barbalho. A maioria das aldeias e quilombos não possuem escolas e muitas crianças saem de madrugada para chegar às salas de aula. Quando há unidades educacionais nas comunidades, faltam espaços adequados e professores qualificados.

O ensino virtual não atende as comunidades. É necessário investimento em escolas e em professores e professoras que saibam ensinar valorizando as especificidades das comunidades, como a língua, os modos de vida e a cultura.

Onde estão acontecendo as ocupações?

Várias manifestações, organizadas por lideranças indígenas, estão sendo realizadas desde o dia 14 de janeiro em vários pontos do estado. Entre elas estão duas ocupações. Uma na sede da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), em Belém, e o bloqueio da BR-163, nas proximidades de Santarém e Belterra, no oeste do estado.

Em Belém, manifestantes entraram no prédio da SEDUC no dia 14 de janeiro. A ocupação se deu devido a falta de diálogo do governo com os povos indígenas para a tomada de decisão que prejudica os estudantes.

Outros ativistas indígenas fecharam um trecho da BR-163, rodovia importante para a passagem de caminhões a serviço do agronegócio. O grupo está acampado e chama a atenção para o problema com placas, apresentações e conversas. A mobilização começou no dia 16 de janeiro em apoio ao protesto que havia sido iniciado em Belém.

Professores da rede estadual de ensino do Pará também fizeram protesto pedindo a revogação da lei nº 10.820.

Como apoiar o movimento?

Ativistas de outras regiões do Brasil podem ajudar na mobilização com a divulgação da mobilização nas redes sociais. Várias organizações indigenistas e amazônidas fazem cobertura dos atos. É possível ajudar compartilhando os conteúdos nas redes sociais.

Também é possível apoiar os indígenas com doações para os grupos que estão acampados. Os manifestantes precisam de barracas, água e alimentação.

Doações em dinheiro são feitas via pix. Todo o dinheiro arrecadado será usado para comprar itens alimentícios e de higiene pessoal para a permanência dos grupos nos locais de ocupação.

Chave pix: 93991922009 ou 07.106.314/0001-12– Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns (CITA) – organização que atua para promover o bem-estar dos povos indígenas da região do Baixo Tapajós, no Pará.

Por onde acompanhar?

Recomendamos a cobertura feita pelo Tapajós de Fato e pelo portal Amazônia Real, além dos perfis no Instagram de @pivide_kumaru, @thaigon_arapiun, @auriceliaarapiun, @cristian_arapiun e @alessandra_korap.

TEXTO

Leticia Queiróz

jornalista, quilombola e ativista antirracista

publicado em

TEMAS

Newsletter

Mais recentes

Com júri popular marcado para quinta-feira (23), ativistas e familiares mobilizam por justiça para Marina Harkot

Com júri popular marcado para quinta-feira (23), ativistas e familiares mobilizam por justiça para Marina Harkot

Uma manifestação acontecerá na frente do Fórum da Barra Funda, às 11h; campanha na internet encoraja pessoas a mandarem cartas para Marina em suas redes

Foto: Reprodução via LabCidade

Em 8 de novembro de 2022, a ativista feminista e cicloativista, Marina Harkot, foi atropelada por José Maria da Costa Júnior, que dirigia embriagado, em alta velocidade e não prestou socorro. O julgamento do assassinato que deveria começar em 20 de junho de 2023, foi adiado sob justificativa de dengue do réu, se valendo, segundo suspeitas, de um atestado médico falso.

Agora, nesta quinta (23), ele irá à júri popular e a família e ativistas buscam justiça por Marina. Para pressionar, estão marcando uma manifestação na frente do Fórum Criminal da Barra Funda. Também há uma campanha online chamada “Cartas para Marina”, que convida pessoas amigas simpatizantes a postarem nas redes sobre o caso.

“O julgamento não irá trazer minha filha de volta, mas é uma resposta a essa sensação de impunidade que acompanha a nossa família e tantas outras pelo Brasil.”, disse à CNN Brasil, Maria Claudia Kohler, mãe de Marina.

–

Marina foi colaboradora da Escola de Ativismo e uma amiga querida para tantas, tantos e tantes de nós. Da mobilidade ao feminismo, da pesquisa ao ativismo, ela foi uma presença brilhante e comprometida, que deixa um buraco imenso. Também nos juntamos ao clamor por justiça para Marina Harkot e lembramos que não foi acidente. Que esse julgamento seja um passo para o fim da guerra no trânsito e de suas mortes plenamente evitáveis.

Newsletter

Mais recentes

8 de janeiro: Organizações da sociedade civil lançam agenda “Democracia Forte” dois anos após tentativa de golpe

Organizações da sociedade civil lançam agenda "Democracia Forte" dois anos após tentativa de golpe

Documento construído coletivamente entre as organizações que compõem a rede do Pacto pela Democracia promove reflexão, formulação e incidência para a elaboração de mecanismos de proteção ao Estado Democrático de Direito no Brasil.

Já se passaram dois anos desde a tentativa de golpe que parou o Brasil. O maior ataque contra a democracia desde o fim da ditadura aconteceu em 8 de janeiro de 2023, quando eleitores da extrema-direita atacaram as sedes do Governo Federal em Brasília. Os manifestantes se insurgiram contra o resultado das eleições presidenciais que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva e pediram uma intervenção militar. Por conta disso, neste dia 8 de janeiro de 2025, com o caso ainda sob investigação, vários atos são realizados em todo o Brasil.

Entre as ações está o lançamento da agenda “Democracia Forte”. O documento construído coletivamente entre as organizações que compõem a rede do Pacto pela Democracia reforça o compromisso da sociedade civil em assumir a liderança de processos históricos pela defesa da democracia. O guia tem objetivo de promover reflexão, formulação e incidência para a elaboração de mecanismos de proteção ao Estado Democrático de Direito no Brasil.

A agenda conta com oito pilares essenciais à integridade do sistema democrático brasileiro. São elas:

1- Despolitização e democratização das forças de segurança

2 - Equilíbrio entre os poderes da república

3 - Defesa e fortalecimento do sistema eleitoral

4 - Responsabilização e memória dos crimes contra a democracia

5 - Participação social

6 - Educação cidadã

7 - Qualificação e promoção do debate público

8 - Combate à rede internacional de autoritarismo

Os temas têm 38 diretrizes e comentários de especialistas e ativistas do campo democrático. Entre elas estão a necessidade da construção de mecanismos que protejam ativistas e a sociedade civil de ataques coordenados.

“As ameaças à democracia que enfrentamos no Brasil são parte de uma tendência global, e para superá-las é imprescindível olhar para o que acontece em outros países. Líderes autoritários não apenas aprendem uns com os outros, como também atuam de forma coordenada – e nós também precisamos unir forças com defensores da democracia que atuam em outras partes do mundo”, comenta Pedro Telles, diretor do Democracy Hub (D-Hub) e professor da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getulio Vargas (FGV RI) no documento.

O guia destaca que a participação social é prática fundamental da democracia, assegurada por direitos e liberdades previstos na Constituição Federal de 1988, que determina a cidadania como um dos elementos fundantes do Estado Democrático de Direito no Brasil.

“Garantir as condições para que cidadãos, cidadãs e todos os agentes da sociedade possam efetivamente ocupar e participar ativamente dos espaços de construção e decisão políticas da sociedade brasileira é alicerce para o fortalecimento democrático e vacina contra iniciativas que ameaçam destruir a ordem democrática”, informa o guia.

O Pacto pela Democracia afirma que “por meio dessa agenda, seguiremos dedicando esforços para enfrentar as forças antidemocráticas no país, regenerar as feridas abertas em nossa cultura e nossas instituições democráticas, e fortalecer as estruturas que consolidem a democracia no Brasil”.

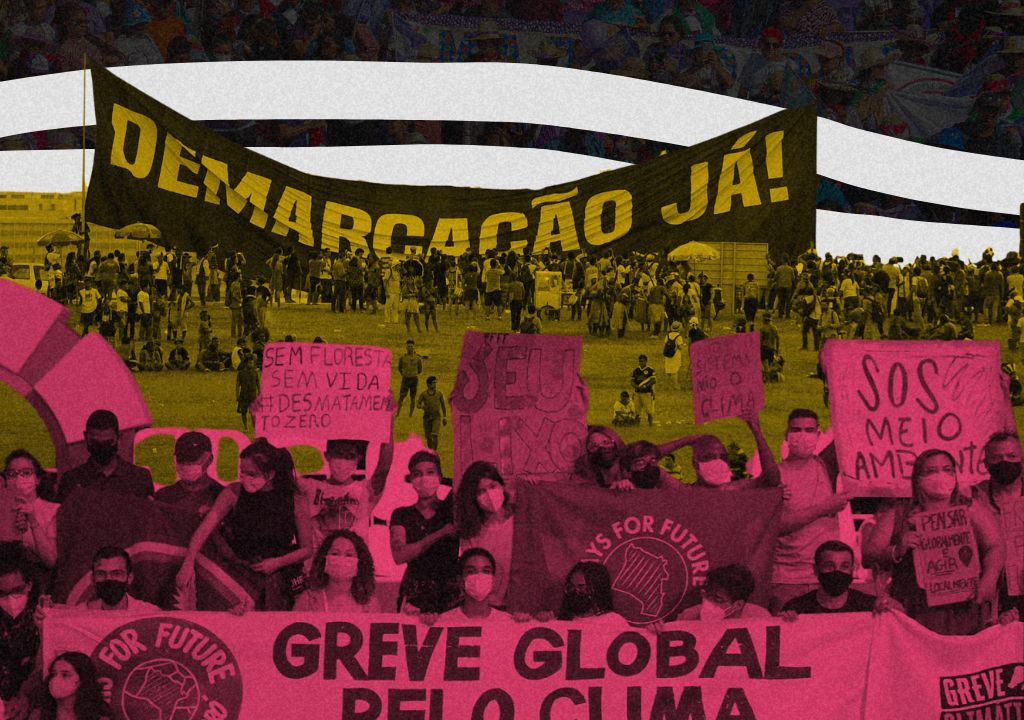

Como parte das manifestações que marcam dois anos dos ataques antidemocráticos, o Pacto pela Democracia também estendeu uma grande faixa no gramado do Congresso Nacional. A faixa com a mensagem “Ainda está aqui. Faça a democracia forte” chama atenção para a necessidade de reforçar o compromisso com o fortalecimento democrático.

Faixa estendida no gramado do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro

Foto: Scarlett Rocha/Pacto Pela Democracia

Pacto pela Democracia

Pacto pela Democracia é uma coalizão da sociedade civil que coordena os esforços de atores sociais em todo o espectro ideológico para aumentar a capacidade da sociedade civil de defender e revigorar a democracia no Brasil.

Desde 2018, o Pacto reúne mais de 200 organizações em um espaço apartidário, permitindo que diferentes agendas, visões e identidades políticas colaborem no fortalecimento dos processos e instituições democráticas, garantindo direitos e liberdades constitucionais, e aprofundando práticas e valores democráticos na sociedade brasileira diante da crise global da democracia.

Mais recentes

Toda foto é política: um guia para uma fotografia ativista

Toda foto é política: um guia para uma fotografia ativista

A fotógrafa Ana Mendes lista alguns princípios práticos e políticos para quem quer alinhar seu fazer fotográfico com ativismo e militância, dando dicas preciosas para ação por meio de imagens

Ana Mendes fotografando o ritual de São Bilibeu do povo Akroá Gamella. Território Taquaritiua, Baixada Maranhense. Autoria: Wacõ Akroá Gamella

Uma fotografia sempre será política. Por mais que o fotógrafo ou fotógrafa não queira, sua imagem vai deixar escapar algumas informações que podem localiza-la no espectro sociopolítico: a autoria (gênero, raça, sexo, idade), a época, o contexto, o conceito. E quem sabe até: a ética e o método utilizado. Onde foi publicada? Quem pagou por ela? Estava associada a que texto ou legenda? São perguntas que ajudam a ler uma imagem e suas intenções. Mas independente delas, imagens não são ingênuas.

E por isso, nós fotógrafos/as também não podemos ser. Se as imagens que fazemos servirão para fins de militância e ativismo é importante que tenhamos algumas coisas em mente para nos diferenciarmos da produção mainstream, isto é, a produção fotográfica dominante que está principalmente nos grandes veículos de comunicação, quando se trata de documentação/fotojornalismo.

Porque uma coisa é certa: nós ativistas, nos colocamos do lado oposto à um fazer fotográfico hegemônico, que está levando em consideração a venda de jornais para um público majoritariamente urbano, de classe média e branco. E os motivos pelo qual nós fotografamos é outro: de modo genérico utilizamos a fotografia para defender direitos independentemente da linha editorial a qual estamos sujeitos.

E vale lembrar que para além da comunicação, as intenções políticas de uma imagem aparecem em trabalhos artísticos, antropológicos, históricos, jurídicos e científicos. Por isso, as dicas aqui compartilhadas valem para diversas áreas do conhecimento que utilizam a fotografia como meio de expressão.

Ana Mendes pilotando drone junto com crianças e adultos Akroá Gamella. Território Taquaritiua, Baixada Maranhense. Autoria: Ana Mendes.

Estou começando e agora?

O que é importante para um trabalho fotográfico é o compromisso com a informação. É fundamental apurar dados e pesquisar, não espalhar notícias falsas e alarmistas. Aconteceu um ataque a uma comunidade e você recebeu fotos, vídeos e relatos de uma única fonte? Não solte isso nas mídias imediatamente. Apure. Converse sobre os detalhes com mais de uma pessoa. Fale com as lideranças, com as organizações que apoiam a comunidade e então solte a notícia.

Comprometa-se com a verdade da imagem!

O que é importante para um trabalho fotográfico é o compromisso com a informação. É fundamental apurar dados e pesquisar, não espalhar notícias falsas e alarmistas. Aconteceu um ataque a uma comunidade e você recebeu fotos, vídeos e relatos de uma única fonte? Não solte isso nas mídias imediatamente. Apure. Converse sobre os detalhes com mais de uma pessoa. Fale com as lideranças, com as organizações que apoiam a comunidade e então solte a notícia.

Parcialidade vs. imparcialidade

Ativistas costumam ser acusados de serem parciais. É verdade que eles assumem um lado da história e que o conceito de imparcialidade não cabe para explicar o seu trabalho, portanto, é necessário se munir de argumentos com bases em fatos, pesquisas (acadêmicas, censitárias, se houver), números e o máximo de informações que se possa reunir.

Uma câmera na mão e uma caderneta na mão também

Além da máquina fotográfica/celular, portanto, o que não pode faltar é um caderninho nas mãos: porque toda a fotografia precisa de identificação, isto é, legenda. O seu bloco de anotações não é uma ferramenta dispensável. Ali devem constar informações básicas: nomes das pessoas e lugares, nomes das organizações que atuam na região e contextualização sócio-histórica-política mínima.

Integrantes do Coletivo Pyhãn, do povo Akroá Gamella, fotografando o ritual de São Bilibeu. Território Taquaritiua, Baixada Maranhense. Autoria: Enh Xym Akroá Gamella

TEXTO

Ana Mendes

É fotojornalista, antropóloga, mestre em ciências sociais e atualmente doutoranda em artes pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Trabalha e vive há oito anos na Amazônia brasileira pesquisando e realizando projetos multimídia (fotografia, vídeo e texto) que interseccionam jornalismo, arte e antropologia.

publicado em

TEMAS

Matérias Relacionadas

Bom, vamos lá, vamos entrar em campo, com dicas práticas e teóricas:

Imagine que você acabou de chegar em uma comunidade ou simplesmente foi para um outro bairro da sua cidade porque lá há algum problema que precisa ser documentado fotograficamente. Pode ser o assoreamento de rio, uma remoção de moradores para uma obra que acontecerá em breve, uma mortandade de peixes na praia, etc. Nessa situação, você é um desconhecido, mas as dicas abaixo valem para situações nas quais você é morador ou frequentador assíduo também:

- Todo lugar é uma ‘comunidade’ e tem códigos: Tu já foi em uma feira à céu aberto? Um lugar caótico, com um trânsito intenso de pessoas, sons e informações visuais? Pode não parecer, mas esse lugar é cheio de regras e territórios mais ou menos definidos. Para apontar uma câmera e começar a fotografar em qualquer local, até mesmo numa feira, é necessário estar atento a um processo de aprendizagem pelo qual você vai passar: você vai aprender uma ‘língua’ nova. Vai aprender a se comportar ali, onde andar, como falar e claro, como conseguir as fotos que quer. Respeite as regras locais.

- Quem te leva importa (ou você está sendo observado): Assim que você entra numa comunidade (com uma máquina fotográfica em mãos), as pessoas começam a te observar e se perguntam quem é você e porque está fotografando. E uma das coisas que elas vão observar é com quem você está. A pessoa que te leva a uma comunidade é uma chave que pode abrir portas, ou tranca-las. Então, se possível, certifique-se de quem vai te introduzir naquela nova realidade.

- Os moradores divergem entre si: Por mais bem organizado que seja, todo movimento social/comunidade tem conflitos internos. As vezes as divergências têm fundo político, outras vezes é meramente pessoal. Não tem como você, um recém chegado, saber. É importante que você não compre um lado da história. Tenha uma visão macro. As disputas internas não são interessantes de serem expostas, elas podem enfraquecer a luta central.

- Perca a foto: Perca muitas fotos. As pessoas querem ser ouvidas e nem sempre é uma boa hora de fotografar, às vezes é o momento de fazer conexões olho no olho. Quem está fotografando pode perder a habilidade de escutar. Ouça muito, fotografe depois. Com o tempo, você vai aprender a fazer as duas coisas ao mesmo tempo!

- Retorne o seu material: Envie as fotos que você fez para as pessoas e para as organizações comunitárias ou parceiras da comunidade. É importante que elas possam se ver no material, mas não é só isso. As fotos são ferramentas de luta. Não é incomum que as comunidades em luta por direitos não tenham um arquivo de fotos para usar. Libere o uso do seu material em alta resolução para fins de militância.

- Organize o seu acervo: Vale aqui nos perguntarmos qual o papel do fotógrafo? Publicar nas redes sociais é muito importante para escoar o material, mas não pode ser a finalidade única. As suas fotos são A História. E a História não tem prazo de validade. Daqui uma, duas, três décadas o seu material pode estar narrando fatos por aí. Mas isso só vai acontecer se você deixar suas fotos identificadas e minimamente organizadas. Se ficar tudo dentro do celular/computador, sem informação alguma, nem você mesmo vai lembrar sobre o que são as imagens dentro de pouco tempo. Crie seu próprio método de organização e acervo, mas cuide da sua produção para que ela perdure.

- Ética na fotografia: descolonizar olhares

-

Eu delineei algumas dicas práticas. Mas acho importante falarmos sobre ética, pois a fotografia tende a ser uma técnica bastante predatória. Sua origem histórica está associada ao colonialismo. As expedições exploratórias de europeus para África e América, no século XIX, levavam fotógrafos que reproduziam, em suas imagens, muitos preconceitos, especialmente o racismo. Hoje em dia, estamos rediscutindo essa maneira de fazer imagem a partir da contracolonização, descolonização ou da fotografia popular (e muitas outras abordagens) mas a herança é muito forte e por vezes, mesmo os fotógrafos mais bem intencionados, reproduzem alguns padrões. Considero que três princípios éticos fundamentais para quem está começando a fotografar de modo engajado e militante.

- Reconheça a incompletude dos estereótipos e fotografe os outros lados da história: O estereótipo é um rótulo, normalmente preconceituoso, que atribuímos a lugares e pessoas. A imprensa é campeã em mobilizar estereótipos em suas reportagens, mas a realidade é que todos nós diariamente, fazemos isso quando pensamos superficialmente sobre coisas que não conhecemos. Como fotógrafos ativistas podemos ajudar a completar as lacunas que faltam na história/narrativa das comunidades que documentamos e fugir dos estereótipos.

- Fotografe sempre a dignidade humana: Mesmo em face de uma grande violência as pessoas têm dignidade e elas, se puderem escolher, vão querer ‘estar bem na foto’. Por isso, mesmo que o tema do seu trabalho seja fotografar situações degradantes de vida/trabalho/saúde/etc. lembre-se que há pessoas ali com histórias, sonhos e afetos. Fotografe um estranho como se estivesse fotografando alguém que você quer bem.

- Lute também por um fazer fotográfico mais igualitário. Assim como diversas outras profissões você vai se deparar com um mercado de trabalho que, além de estimular a competição, é majoritariamente dominado por homens. A lei do mais forte na fotografia é a mesma da sociedade em geral: mulheres, pessoas racializadas, fotógrafos com deficiência, pessoas trans (entre outros) vão ter desvantagens nesse mercado. Infelizmente, é comum que entre colegas haja roubo de ideias, boicote, violência de gênero/classe/raça, exploração do trabalho etc. Todos nós, fotógrafos/as, devemos ser agentes de mudança dessa realidade. Para ir na contramão dessa lógica, siga firme na construção de trabalhos colaborativos com outros fotógrafos/as.

Por fim, ande em bando. Ande com outros fotógrafos/as que pensam como você porque isso vai aumentar a sua autoestima fotográfica quando tentarem desqualificar o seu trabalho porque você não tem o melhor equipamento ou simplesmente porque você não é um homem-branco-classe média/alta. E bom trabalho!

Newsletter

Mais recentes

Temos saída? Desafios e alternativas para o campo progressista após as eleições de 2024

Temos saída? Desafios e alternativas para o campo progressista após as eleições de 2024

A reportagem conversou com três parlamentares jovens para trazer pontos de vista sobre o enfrentamento à extrema-direita e o fortalecimento das pautas sociais

Quem ainda não ouviu ou leu nos últimos meses que “a esquerda precisa se reinventar”, que “a comunicação da esquerda precisa melhorar”, ou que “pautas identitárias tem afastado as pessoas do campo progressista” certamente esteve afastado das redes sociais. Os resultados das eleições de 2024 revelaram um sucesso de partidos considerados de centro, ou centro-direita, não só em cidades do interior do Brasil, como em capitais importantes para o cenário político-econômico do país.

Para alguns parlamentares que vivenciaram as eleições de 2024, há caminhos possíveis para fazer o enfrentamento necessário à extrema-direita, que passam pela mudança de discurso, estratégias de alcance para fora das bolhas e retomada do encantamento das pessoas pela política.

Breve cenário pós-eleições de 2024

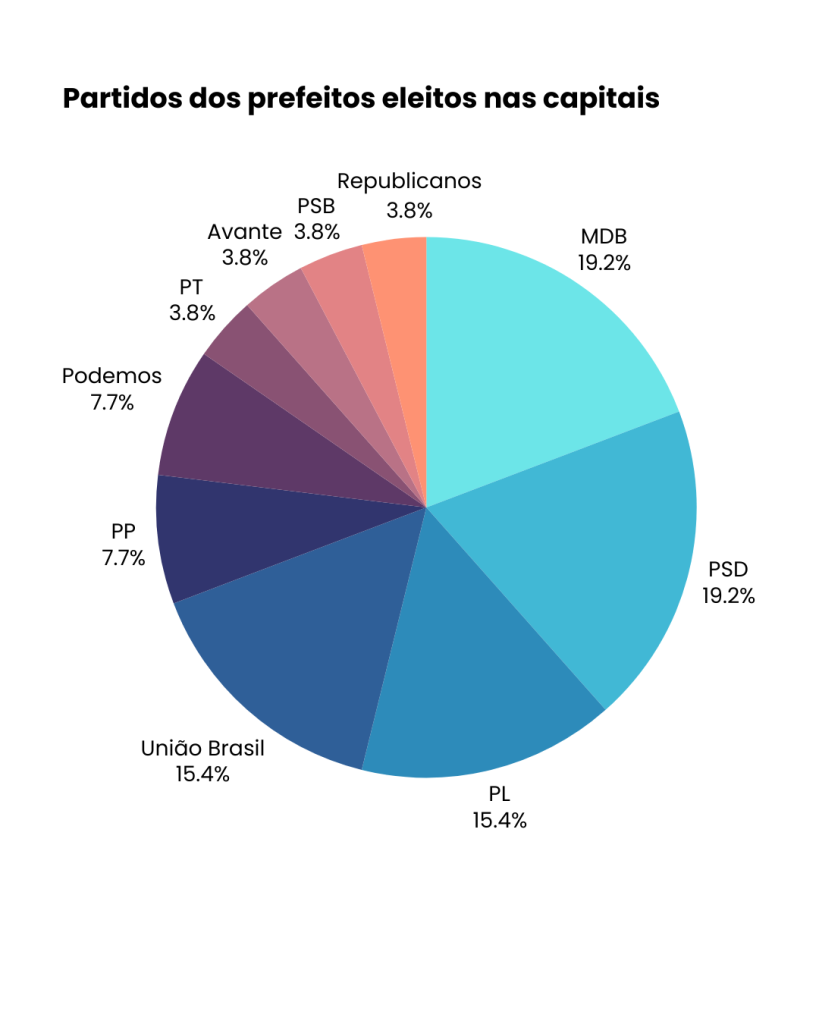

De acordo com levantamento feito pelo Poder 360, os grandes campeões de prefeituras nas eleições de 2024 foram o PSD (891 vitórias), MDB (864 vitórias) e o PP (752 vitórias), partidos considerados de centro ou de direita (GPS Ideológico da Folha de S. Paulo). O PSD, por exemplo, elegeu o prefeito de Belo Horizonte/MG, Fuad Noman, e Eduardo Paes, também do partido, venceu em primeiro turno no Rio de Janeiro/RJ. Já o MDB venceu em cidades importantes como Belém/PA, com Igor Normando e em São Paulo/SP, com Ricardo Nunes.

Partidos considerados de direita também não se saíram mal. O PL de Jair Bolsonaro chega a 2025 com 517 prefeituras, o União Brasil (fruto da união do DEM com o PSL) venceu em 591 cidades e o Republicanos, ligado à Igreja Universal, tem 440 municípios no comando até 2029. O PL, mais à direita, fez prefeitos em 4 capitais: Aracaju, com Emília Corrêa, Cuiabá, com Abílio Brunini, Rio Branco, com Tião Bocalom, e Maceió, com João Henrique Caldas – que venceu em 1º turno com 83% dos votos válidos.

Por outro lado, os partidos e federações do campo de esquerda ou centro-esquerda amargaram números bem menos expressivos. É o caso do PSB, com 312 prefeituras, PT, com 252, e PDT com 151. Entre as capitais, o PT venceu somente em Fortaleza, com o candidato Evandro Leitão, e o PSB reelegeu João Campos como prefeito de Recife em vitória histórica, com 78,1% dos votos válidos no 1º turno.

Ao fazer um paralelo com os resultados do Brasil, o republicano de extrema-direita Donald Trump venceu as eleições norte-americanas e voltou à presidência dos Estados Unidos, após quatro anos de gestão do democrata Joe Biden. Trump retorna a Casa Branca com a promessa de realizar deportação em massa, desfinanciar escolas que abordam questões de crítica racial ou de gênero e aumentar a produção de combustíveis fósseis no país.

Prefeitos eleitos nas capitais confirmam tendência à direita e extrema-direita l Dados: TSE

Trump venceu não só no Colégio Eleitoral, em que alcançou 312 votos (o mínimo para vitória é de 270), como também venceu no voto popular, com 50% dos votos, enquanto a democrata Kamala Harris saiu do pleito com 48,3% dos votos populares e 226 no Colégio Eleitoral.

Chamas que acendem

Ativistas e pessoas progressistas no Brasil e no mundo têm se perguntado: há esperança apesar destes resultados? Qual o melhor caminho a seguir? De que forma é possível fortalecer o campo democrático, promover avanços sociais e frear o crescimento da extrema-direita?

O cenário é preocupante, mas existem figuras dentro da política institucional que estão resistindo bravamente para barrar os retrocessos e trazer à pauta debates urgentes, como desigualdade de gênero e raça, acesso à educação de qualidade, a importância de planejar cidades preocupadas com as mudanças climáticas, de promoção das infâncias.

Para entender diversos pontos de vista, a reportagem conversou com parlamentares progressistas que disputaram as eleições de 2024, buscando trazer suas visões quanto às possibilidades que os campos de esquerda e centro-esquerda têm no Brasil para os próximos anos e o que pode ser feito para não retroceder.

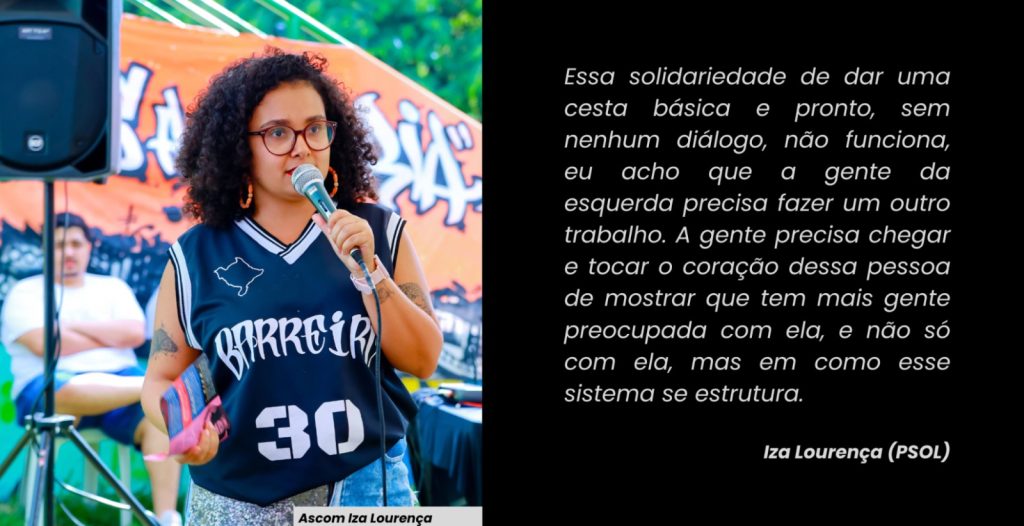

Iza Lourença (PSOL) – Belo Horizonte/MG

Com 21.485 votos, Iza Lourença, do PSOL, foi a 3ª vereadora mais votada nas eleições de 2024 em Belo Horizonte (MG) e a primeira mulher negra a ser reeleita na capital, triplicando sua votação. Iza tem 31 anos, é mãe, bissexual, comunicadora social pela UFMG, vem da periferia da capital e construiu sua militância a partir dos movimentos estudantil e feminista.

Para a vereadora reeleita em 2024, o campo da esquerda precisa se conectar com as candidaturas, e isso perpassa não só pela identificação, mas também pela solidariedade. Iza defende que os mandatos devem ser consequência de um trabalho territorial coletivo.

“A gente tem aqui no Barreiro (distrito de Belo Horizonte) o movimento Flores de Resistência, de mulheres das vilas da região que lutam pela dignidade menstrual, e ao lutar pelo direito de ter um absorvente, elas debatem sobre o direitos reprodutivos, sobre direito ao próprio corpo, sobre direito sexual e elas vão entendendo que elas não estão aqui nessa vida só para reproduzir. A gente tá aqui nesta vida para poder viver!”

“Então quando a gente diz que a gente luta pela liberdade, que nós somos feministas, quando a gente faz esse trabalho de solidariedade e diz para as pessoas ‘eu sei do problema que você tá passando de não ter um absorvente, de não ter fralda para o seu filho. Eu tô aqui com você, eu vou te ajudar para a gente conseguir isso e eu vou te ajudar fazendo todos os debates importantes de como essa situação é injusta’”.

A vereadora também argumenta sobre a importância de garantir a participação popular para que as políticas sociais não sejam esvaziadas e para que o país não seja entregue à extrema-direita.

“Lula fez um decreto em março do ano passado garantindo a distribuição de absorventes em farmácias populares, foi um grande avanço pra gente. Agora eu preciso pensar também quais condições eu tô dando para essa mulher poder debater politicamente para se inserir nas discussões e conhecer as lutas que acontecem sobre seus direitos.”

“Eu acho que algo que o Lula deveria apostar é na participação popular. Eu percebo que das eleições de 2022 até as eleições de 2024, nós temos as pessoas mais conservadoras, ainda achando que o que as atrapalha são as feministas, as pessoas LGBT, as cotas raciais… Então se a gente não tiver uma discussão mais profunda com as pessoas sobre racismo, direitos trabalhistas, direitos das mulheres, respeito à diversidade, a gente corre o risco de ter em 2026 um novo governo fascista no Brasil.”

Quando questionada sobre as possibilidades de aliança que o campo progressista pode traçar na política institucional, de forma estratégica para ocupar espaços e avançar, Iza diz que deve haver um limite.

“Corremos um risco mesmo de uma parte da esquerda ir para o centro com certas alianças e adaptações de discurso, e eu acho que, para a disputa de consciência que a gente precisa fazer hoje no Brasil, isso é um erro. Existem limites para a aliança, que eu acho que é com quem defende direitos trabalhistas e direitos democráticos. Não tem condições de compor com partidos que não defendem direitos democráticos e com partidos que acham que os trabalhadores têm direitos demais, que a gente precisa retirar direitos.”

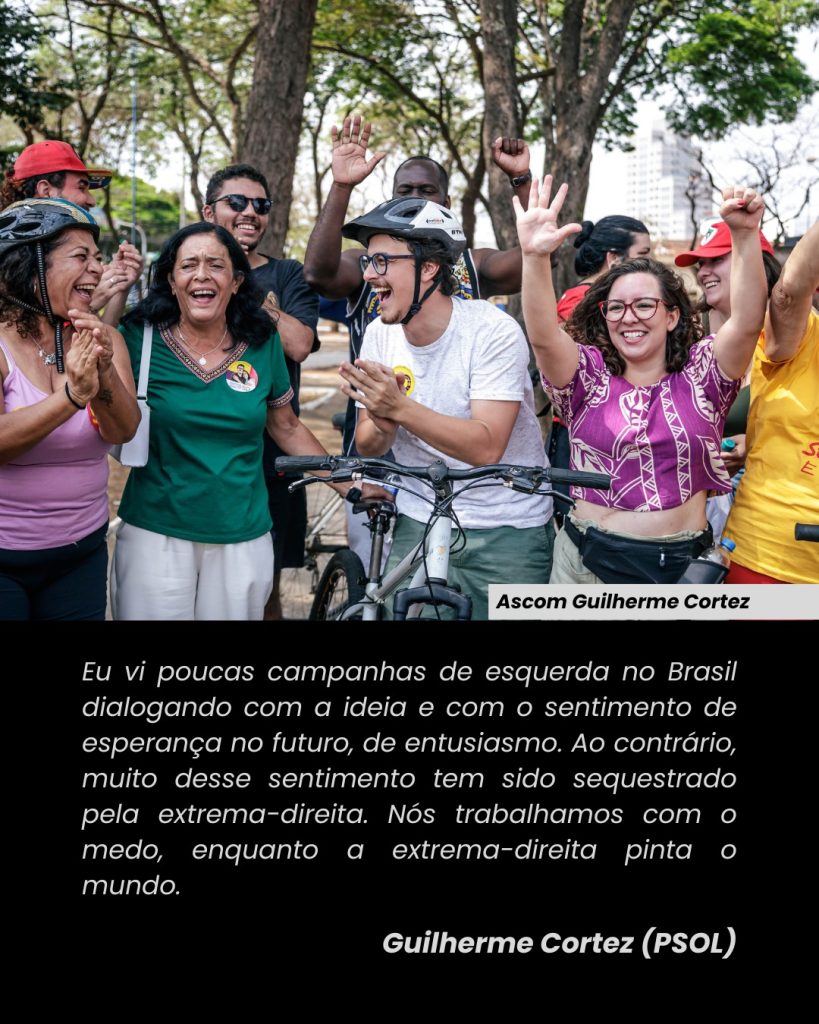

Guilherme Cortez (PSOL) – Franca/SP

Guilherme Cortez é deputado estadual pelo PSOL em São Paulo, e foi candidato a prefeito de Franca nas eleições de 2024, ficando em terceiro lugar, com 14,65% dos votos. Guilherme é natural de São Paulo, capital, mas formou-se em Direito pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) no campus de Franca. Foi eleito em 2022, aos 24 anos, mesmo não sendo, segundo ele, uma prioridade do partido naquele momento.

Cortez também é fruto do movimento estudantil, e contou que, quando chegou na cidade para iniciar os estudos da graduação, vivenciou um “cenário de terra arrasada” do campo da esquerda. Vindo da efervescência das ruas durante as jornadas de junho de 2013, da organização dos movimentos sociais da capital paulista e avanço dos debates sobre direitos e diversidade, foi um choque inicial estar em uma cidade em que a esquerda estava fora do tabuleiro da política institucional.

“Acho que isso me ajudou a ter destaque, porque num lugar em que você tinha poucas lideranças sociais, eu já muito jovem comecei a organizar muita coisa, organizei a greve na Unesp, a greve geral em 2017, a campanha do PSOL da Prefeitura em 2016, sem ter nenhuma experiência com isso, organizei o diretório do PSOL, e com isso fui me tornando uma referência numa cidade em que a esquerda, principalmente em 2016, já tava enterrada. Nesse processo de reafirmação da esquerda de 2016, 2017 para cá, culminou que em 2020 eu tenha sido o 4º candidato a vereador mais votado da cidade e não fui eleito apenas porque o partido não fez quociente eleitoral, mas tive a maior votação da esquerda desde 2000.”

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 30% da população do país vive em municípios com mais de 500 mil habitantes, e somando as estimativas de população das capitais a partir do Censo de 2024, tem-se que mais de 77% da população brasileira não vive nas capitais. Esses números são importantes para demonstrar a importância de promover os ideais e as lutas progressistas no interior do país, e que os partidos e organizações políticas também se empenhem nessa construção. Cortez continua sua avaliação:

“Existe um desinteresse das cúpulas dos partidos de esquerda pela disputa do interior. Eu até entendo o motivo num jogo de custo-benefício. É uma conta matemática: os partidos querem investir a maior parte do seu fundo partidário ou da agenda dos seus deputados em São Paulo, onde se pode eleger 10 vereadores ou que se pode até eleger um prefeito, ou investir em fortalecer uma candidatura em Restinga, que é uma cidade de 8.000 habitantes? A questão é que a gente não pode fazer política só olhando pro curto prazo, se não a esquerda nunca vai governar o estado de São Paulo, ou Minas Gerais. Para vencer nos maiores colégios eleitorais do país você precisa passar pelo interior. Existem poucas figuras na esquerda que hoje buscam fazer esse trabalho no interior.”

“No interior a lógica é outra. A dimensão é menor, as pessoas se conhecem mais, portanto as coisas são vistas como se estivessem na lupa. Então a conveniência política é diferente, a politização é diferente. Se você pegar o mapa de eleição de vereadores e de prefeitos de 2024, você fala ‘nossa, São Paulo é um estado ultraconservador’ e pode até ser, mas ter essa conclusão apenas pela legenda que as pessoas se candidatam nas câmaras não é um bom termômetro. Existem muitas pessoas em cidades pequenas que se candidatam não para enriquecer, são pessoas bem intencionadas, lideranças comunitárias que têm uma perspectiva de estado social, e que por falta de alternativa se filiam a partidos da direita, porque eles são mais garantidos de se eleger.”

Guilherme defende que o campo da esquerda deve voltar a fazer campanhas que mexam com o sentimento de esperança e que gerem entusiasmo da população. Para ele, exemplos de lideranças políticas que conseguiram fazer isso em 2024 são Natália Bonavides (PT), de Natal/RN, e João Campos (PSB), de Recife/PE.

“Acho que a esquerda tem que ser mais autêntica. Se o bolsonarismo ‘enverga’ a vara para um lado e conquista as pessoas, sem ter vergonha de mostrar o que eles pensam, a esquerda deveria fazer o mesmo. Falta à esquerda um projeto capaz de convencer e empolgar as pessoas. O João Campos vai para o centro e consegue empolgar. Não defendo a política dele, mas a maneira como ele consegue mobilizar as pessoas dialoga, ele aponta um projeto que dá esperança. A Natália Bonavides, por outro lado, é uma nova liderança que aponta mais para a esquerda, e que também consegue mobilizar. Boa parte da esquerda fala de dados, e isso é importante, mas não dá para você se apoiar só nisso enquanto a extrema-direita vende fantasia e motivação. O grande desafio é mostrar para as pessoas como viver em um mundo com mais igualdade, com carbono zero, com o meio ambiente equilibrado são coisas positivas.”

Bia Bogossian (PSD) – Três Rios/RJ

Bia Bogossian (PSD) foi reeleita para seu segundo mandato como vereadora em 2024 na cidade de Três Rios/RJ, sendo a 4ª mais votada do município. Bia tem 27 anos, é jornalista, com mestrado em Administração Pública, fez parte do DCE da PUC e se formou politicamente pelo RenovaBR. Se define como uma pessoa social-democrata, avessa “aos extremos” da política e acredita que foi eleita em 2020 por ser símbolo de uma possibilidade de renovação, por ter estudado e se preparado para ocupar o cargo de vereadora.

Na sua primeira eleição, foi candidata pelo PSB, partido considerado de centro-esquerda, do qual ela foi filiada de 2016 a 2024, e se filiou ao PSD, mais à direita, em 2024. “Foi por pragmatismo e faz parte do interior, né? A gente não tem partidos de esquerda muito fortes, e aqui eu não consegui montar a nominata sozinha, então não consegui continuar no PSB. Estou no PSD, mas o que me alegra e me deixa mais tranquila, é que o PSD tem uma vertente mais à esquerda no estado do Rio, acho que pelo Eduardo Paes (prefeito do Rio), hoje apoiar o Lula. Me questionam por estar no PSD, que o partido vai interferir no mandato, mas isso não acontece. Mandato de vereador, no interior, não tem ninguém querendo interferir. Seria diferente se fosse o mandato de um deputado, aí o debate é outro…”, conta.

Para Bia, a extrema direita não se fortalece tanto defendendo questões políticas e econômicas, mas sim na pauta de costumes. A vereadora argumenta que é preciso pensar em outra estratégia de comunicação.

“Penso um pouco nesse caminho ‘Janonista’ e do que o André Janones traz como estratégias de comunicação, se rendendo aos padrões até da extrema-direita, em uma guerra de narrativa. Que consiga conquistar e trazer mais aliados de uma maneira mais popular. Acho que a gente de centro-esquerda e esquerda fica em um discurso um pouco mais acadêmico, mais distante da base… É preciso voltar a comunicar com as pessoas que estão acreditando nesse falso discurso da extrema-direita, de valores falsos. A gente tem que pensar em estratégias para viralizar, mas sem abandonar as pautas.”

TEXTO

Maria Paula Monteiro

É jornalista pela UFMG, vive em Belo Horizonte e é ativista feminista e LGBTQIAPN+. Passou pelas redações da RecordTV Minas e do Jornal Estado de Minas. Entusiasta do jornalismo de causas, focado na defesa dos direitos humanos, atua como instrutora de treinamentos para comunicadores em ferramentas Google para jornalistas pelo Instituto FALA!.

publicado em

Temas

Matérias Relacionadas

Newsletter

Mais recentes

O que movimentos sociais ocuparem as eleições pode significar para a democracia e a esquerda brasileira?

Por Tereza Mansi

As eleições municipais brasileiras se tornaram um terreno estratégico onde forças progressistas e a crescente extrema-direita se enfrentam intensamente. Nesse cenário, as candidaturas oriundas de movimentos sociais desempenham um papel muito importante, pois desafiam a hegemonia de grupos políticos tradicionais e inserem na pauta eleitoral as demandas da população mais vulnerável. Esses movimentos, formados por trabalhadores rurais, comunidades periféricas e organizações da sociedade civil, têm sido a linha de frente na resistência democrática, em um contexto político marcado pela polarização e desigualdade.

O Brasil, assim como outras democracias, testemunha o avanço de lideranças autoritárias e populistas, com discursos que minam a democracia, criminalizam os movimentos sociais, fomentam o ódio e excluem socialmente grupos historicamente marginalizados. Em oposição a esse fenômeno, lideranças provenientes desses movimentos criminalizados pela extrema-direita, têm trazido às eleições locais uma resposta firme, baseada em justiça social, defesa dos direitos humanos, combate às desigualdades e promoção da participação popular.

Essas candidaturas oferecem uma oportunidade única de renovação para as forças progressistas, sobretudo a esquerda, que, após anos de estagnação, encontra nelas um caminho promissor para rejuvenescer suas lideranças e se rearticular politicamente. Enquanto a direita se renova rapidamente, apresentando novas figuras, como influenciadores digitais ou personagens que se beneficiam de discursos populistas simplificados, a esquerda tem, em grande parte, recorrido aos mesmos nomes que há décadas a representam.

A recente eleição de Lula, por exemplo, foi fundamental para frear o avanço da extrema-direita, mas evidenciou a dificuldade da esquerda em promover uma renovação de suas lideranças. Nesse contexto, as candidaturas vindas dos movimentos sociais emergem como uma força transformadora, trazendo uma esperança renovada para a esquerda brasileira.

Candidaturas Coletivas e a Superação do Individualismo

A inserção dos movimentos de base nas disputas eleitorais não é um fenômeno novo, mas tem ganhado relevância e organização nos últimos anos, particularmente após os retrocessos políticos iniciados com o golpe de 2016. O apoio à candidaturas de lideranças comunitárias e ativistas ligados a movimentos sociais se intensificou diante da necessidade urgente de impedir o avanço da extrema-direita e suas agendas excludentes. Movimentos como os de trabalhadores rurais, feministas, indígenas, quilombolas e da juventude passaram a articular suas próprias lideranças e a construir projetos políticos que transcendem os interesses particulares e se voltam às demandas coletivas das suas bases.

Diferentemente dos mandatos coletivos, que surgiram nos últimos anos e enfrentam desafios impostos pelo modelo jurídico e político vigente no Brasil, as candidaturas oriundas de movimentos sociais têm se consolidado como alternativas mais estruturadas. Enquanto os mandatos coletivos buscam romper a lógica institucional que privilegia o protagonismo individual e a personalização das lideranças, enfrentam barreiras significativas, como a ausência de regulamentação específica e a centralização do poder de voz e voto no titular, o que frequentemente limita a plena expressão da coletividade eleita para o exercício do cargo. Em contraste, as candidaturas ligadas a movimentos sociais, que também resultam de processos democráticos e organizados, como as coletivas, acabam sendo favorecidas pela própria estrutura institucional, conferindo-lhes maior estabilidade.

Isso significa que, mesmo concorrendo com um nome individual, as candidaturas vindas dos movimentos sociais, também representam as demandas, aspirações e projetos de grupos inteiros que compartilham uma história comum de organização e luta. Não são apenas figuras isoladas no palco político, mas porta-vozes de movimentos que, historicamente, têm sido a linha de frente na defesa dos direitos humanos e da justiça social no Brasil. E essa dimensão coletiva não é um mero detalhe: ela molda a forma como esses candidatos e candidatas entendem a política e suas responsabilidades enquanto representantes do movimento.

A Transição dos Movimentos para o Espaço Eleitoral

A candidatura de lideranças vindas diretamente dos movimentos sociais – especialmente em tempos de polarização e desinformação – os obriga a irem além das suas próprias organizações, buscando construir laços em comunidades, periferias, sindicatos, para se conectarem diretamente à população.

Esses espaços, antes dominados por partidos e organizações tradicionais, agora se veem ocupados por iniciativas comunitárias que englobam desde as cozinhas solidárias (onde se distribui comida e se constroem laços de afeto), os debates políticos e até os cineclubes. Essas ações não são isoladas, mas parte de um esforço coordenado para escutar as queixas, demandas e dilemas da população, criando um retrato autêntico da realidade local, ao mesmo tempo em que oferecem momentos de lazer e atendem necessidades urgentes.

Esse trabalho de base tem sido feito em todos os cantos do Brasil, impulsionado por movimentos como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), que sozinho lançou mais de 700 candidaturas nas eleições municipais, espalhadas em 12 partidos, elegendo 133 vereadores no país. Trata-se, portanto, de um movimento massivo de inserção política que transcende o campo partidário, buscando construir um projeto que reflita a diversidade e a complexidade da sociedade brasileira. Cada candidato ou candidata, ao participar dessas campanhas, tem a oportunidade de aprender diretamente com a população, compreendendo suas necessidades e formando uma visão mais ampla e conectada com as realidades locais.

Oportunidade de Mistura e de Aprendizado Político

Além de fortalecer os laços com a base, as candidaturas oriundas dos movimentos sociais, especialmente do MST, permitem uma mistura de pautas e lutas. As lideranças que emergem desses movimentos estão em contato direto com ativistas que debatem questões culturais, de saúde, infância, direitos indígenas e LGBTQIA+, ao mesmo tempo em que se engajam nas lutas mais tradicionais do campo progressista, como a reforma agrária, a agroecologia, o combate aos agrotóxicos e a promoção da agricultura familiar. Essa diversidade de pautas faz com que cada campanha seja uma verdadeira escola política, na qual candidatos e candidatas saem com uma formação sólida, prontos para o enfrentamento das questões estruturais que atravessam o Brasil contemporâneo.

É importante destacar que, independentemente dos resultados das urnas, cada um desses candidatos saiu vitorioso de alguma forma. As campanhas servem como processos intensivos de formação política, onde as lideranças ganham experiência no combate à desinformação, na articulação de políticas públicas e no enfrentamento direto à extrema-direita. A jornada eleitoral, portanto, não é apenas sobre conquistar cargos, mas sobre preparar novos quadros mais capacitados para defender a democracia e promover as transformações sociais que o Brasil tanto necessita.

Este momento eleitoral, portanto, como já dito, vai além de uma simples disputa por cargos políticos. Ele é, na verdade, uma transição que projeta novos nomes e novas lideranças, criando a possibilidade de uma renovação há muito tempo necessária dentro da esquerda brasileira.

Assim, as candidaturas que emergem dos movimentos sociais trazem uma nova energia e perspectivas para o campo progressista. Elas são o resultado de um esforço coletivo, não apenas de resistir ao avanço da extrema-direita, mas também de propor um futuro em que a política seja construída de baixo para cima, com base nas necessidades reais do povo.

Os movimentos sociais, em especial o MST, têm vivenciado uma renovação em suas dinâmicas internas ao elegerem suas lideranças para disputar cargos eletivos, assumindo um protagonismo na formação política de base que antes era domínio quase exclusivo dos partidos. Essa nova configuração política fortalece a esquerda, que se torna mais conectada às lutas populares, ganhando não apenas representatividade, mas também maior capacidade de enfrentar os desafios impostos pela extrema direita e pelo neoliberalismo. Com isso, os movimentos se posicionam como forças essenciais para a construção de uma alternativa política genuinamente enraizada nas demandas do povo.

Tereza Mansi é advogada e ativista pelos direitos humanos. Faz parte do Coletivo de Direitos Humanos do MST em Pernambuco, é Membra da Executiva da ABJD (Associação Brasileira de Juristas pela Democracia) e membra da Comissão de Direitos Humanos da OAB/PE.

Internet, conexão e reexistência: inovação e ancestralidade nas criptofestas amazônicas

Internet, conexão e reexistência: inovação e ancestralidade nas criptofestas amazônicas

Em artigo, Paula Amaral analisa o movimento das criptofestas, espaços que reúnem ativistas da internet e movimentos digitais, na Amazônia

Jovens dançando Carimbó.

Foto: Lírio Moraes

Após a pandemia do COVID-19 o processo de virtualização da vida se intensificou: forçada a reduzir o contato físico, a sociedade migrou para o digital, transformando a forma como trabalhamos, nos relacionamos, consumimos e nos expressamos. Isso também evidenciou desigualdades, principalmente regionais, trazendo à tona a realidade de uma Região Norte do Brasil onde a conectividade significativa não é a realidade de todos e as disparidades e vulnerabilidades atingem um número grande de pessoas, em um retrato de gênero, raça e classe.

Neste cenário, a sociedade civil, ativistas, coletivos, acadêmicos e estudantes se veem diante de um desafio: como amplificar o debate sobre Cidadania Digital? A popularização do movimento das criptofestas no Norte do país tem sido um dos caminhos propostos ao criarem um ambiente e espaço seguro e plural para a diversidade de vivências pensarem em autonomia e segurança digital, através da cultura popular e da conexão com o território, buscando impacto social. Mas antes, convém entender o cenário do qual estamos falando.

Os números da desigualdade têm localização precisa

Quando se analisa o impacto da tecnologia nesses territórios, as disparidades regionais e sociais se tornam mais evidentes, embora 90,4% dos domicílios na Região Norte possuam acesso à internet, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) do IBGE (2021), a conectividade é mais elevada em áreas urbanas, com 94,1% dos domicílios conectados, enquanto nas zonas rurais o índice é de 81%. Assim como, estudos indicam que a velocidade e a estabilidade da internet na região são inferiores às de outras regiões, afetando atividades como educação a distância e teletrabalho e, consequentemente, o acesso de qualidade às redes digitais.

Nos últimos dois anos o cenário mudou bastante, já que as antenas da Starlink, do bilionário Elon Musk, permitem acesso à internet via satélite, facilitando a conexão com a rede. Segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) a empresa já tem clientes privados em 697 dos 772 municípios da Amazônia Legal (formada por Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão).

O custo elevado da internet também é um fator que conta bastante para a falta de conectividade. Dados apontam que 25% da população da região paga entre R$91 e R$100, e 32% paga entre R$100 e R$150 por sua conexão principal, tornando a internet na Região Norte a mais cara do Brasil. Esse conjunto de fatores é justificativa de um diagnóstico onde a conectividade significativa não acontece no Norte, apenas 11% da população da Região apresenta condições satisfatórias de conectividade.