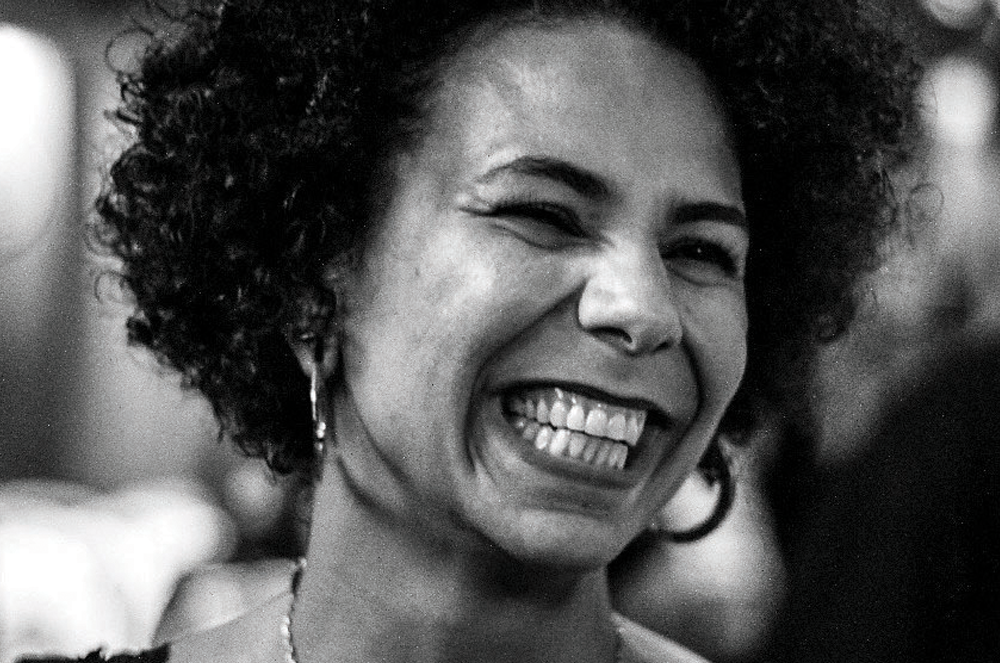

Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

Boletim #19

* Versión en español a continuación.

Resistências ♥

A CryptoRave 2019 acontece essa semana! [pt]

Nos dias 3 e 4 de maio, na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, acontece o maior evento aberto e gratuito sobre cuidados digitais para ativistas, defesa da privacidade e cultura digital. O tema deste ano é a criação de formas de resistência à distopia que nos assola na internet.

Veja a programação e faça sua inscrição gratuita em:

https://cryptorave.org/

Pode a tecnologia ser socialista? [pt]

A cientista da computação, Wendy liu defende que os trabalhadores da área precisam retomar os processos emancipatórios e libertadores que a internet e suas ferramentas são capazes de desenvolver. Fim do Vale do Silício e um novo modelo de produção tecnológica. Vem ler!

https://digilabour.com.br/2019/04/11/abolir-o-vale-do-silicio-ou-liberar-o-desenvolvimento-tecnologico-para-outros-fins-entrevista-com-wendy-liu/

“Não negociaremos um milímetro de nossas terras” [pt]

Depois das declarações do Presidente Jair Bolsonaro sobre a abertura das terras indígenas Raposa do Sol, o Conselho Indígena de Roraima (CIR) escreve uma carta em repúdio às falas e ações do atual governo.

https://cimi.org.br/2019/04/nao-negociaremos-um-milimetro-nossas-terras-afirma-cir/

Notícias

90 dias do assassinato de Pedro Henrique, ativista que denunciava a violência policial na Bahia [pt]

Dia 27 de março completou três meses da execução do ativista de direitos humanos Pedro Henrique Cruz Souza, de 31 anos. Policiais Militares são acusados pelo assassinato do ativista que denunciava a violência policial na Bahia.

https://url.eativismo.org/fpwh3

Após três anos, o assassinato de Luana Barbosa permanece impune [pt]

Luana Barbosa, 34 anos foi espancada na esquina da sua casa. Sua morte ocorreu justamente porque ela havia se recusado a ser revistada. Os PMs estão respondendo por homicídio triplamente qualificado em liberdade.

https://www.brasildefato.com.br/2019/04/13/mae-negra-e-periferica-assassinato-de-luana-barbosa-permanece-impune-apos-tres-anos/?utm_source=bdf&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter_share

Monsanto condenada a pagar USD 81 milhões em julgamento por herbicida Roundup [pt]

O grupo Monsanto foi declarado culpado mês passado por negligência por um júri da Califórnia e condenado a pagar cerca de 81 milhões de dólares a um aposentado americano que sofre de um câncer que ele atribui ao polêmico herbicida Roundup. A sentença representa um grave revés para o gigante alemão Bayer, o proprietário da Monsanto. E aqui no Brasil continuamos a ter leis cada vez mais permissivas com as gigantes do veneno…

https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2019/03/27/monsanto-condenada-a-pagar-usd-81-milhoes-em-julgamento-por-herbicida-roundup.htm

“O amigo do amigo de meu pais”: publicamos a reportagem da Crusoé que o STF censurou [pt]

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a revista Crusoé retirasse imediatamente do ar a reportagem “O amigo do amigo de meu pai”. A publicação revelou um documento da Lava Jato de Curitiba no qual o empreiteiro e delator Marcelo Odebrecht disse ser de Antonio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, o apelido “Amigo do amigo de meu pai”.

https://theintercept.com/2019/04/15/toffoli-crusoe-reportagem-stf-censura/

Julian Assange é preso na embaixada do Equador em Londres e o mundo passa a ter acesso aos arquivos do wikileaks. [pt]

Mas o que essa prisão significa? Porque Assange é tão importante? O que muda e quais são os impactos sobre a garantia dos direitos humanos no mundo? Algumas dessas respostas na reportage da Pública, e de quebra, o link dos papers Wikileaks.

https://file.wikileaks.org/file/

https://apublica.org/2019/04/prisao-de-assange-e-vinganca-pessoal-do-presidente-equatoriano-diz-rafael-correa/

Artigos e Análises

Tese entitulada “Comunicaciones Secretas en Internet” [es]

Sabemos por Snowden que as comunicações pela Internet estão sendo monitoradas globalmente pela NSA. Os governos nacionais também têm a capacidade de espionar. Este artigo analisa a maneira pela qual duas pessoas podem se comunicar umas com as outras, não deixando rastros de que a comunicação existiu.

https://rafael.bonifaz.ec/blog/2019/03/comunicaciones-secretas-en-internet/

O aparelho clandestino de espionagem que enriqueceu a Fiat no Brasil [pt]

Ao longo de um ano, o Intercept buscou documentos na Itália e no Brasil e conversou com ex-funcionários da Fiat, sindicalistas e investigadores nos dois países para mostrar como a empresa italiana espionou funcionários brasileiros e colaborou com o sistema de repressão do governo militar em troca de informações sobre o movimento sindical.

https://theintercept.com/2019/02/25/espionagem-enriqueceu-fiat-brasil/

Privacidade

“Os celulares espiam e transmitem nossas conversas, mesmo desligados”

Numa épca onde a falta absoluta de privacidade coloca em risco a vida das pessoas, Richard Stallman, um dos criadores dos mais famosos softwares livres dá a sua opinião e diagnóstico sobre internet, direitos e liberdade na rede.

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/tecnologia/1550953521_057163.html?id_externo_rsoc=TW_CC

Sorria que eu estou te escutando

A velha frase do pagode brasileiro “sorria que eu estou te filmando” nunca foi tão real: agora todos nós sabemos que além de filmar, alguns dos serviços mais utilizados por nós também nos escuta. Esse mês, descobrimos que o Aexa, assistente de voz da Amazon, escuta e grava todas as nossas trocas. Pra saber mais:

https://www.thebrief.com.br/news/120300-sorria-eu-estou-te-escutando.htm?f

Itaú Unibanco passa a utilizar tecnologia de reconhecimento facial para aumentar segurança no financiamento de veículos [pt]

A nova ferramenta utilizará a tecnologia de biometria facial com o objetivo de evitar fraudes e garantir que não ocorram problemas na aprovação e liberação de crédito para os clientes que desejam comprar carros novos e usados. Logo após o envio das informações preliminares, o cliente será contatado automaticamente pelo Itaú via e-mail e SMS com instruções para que possa ativar o sistema de câmera de seu celular e capturar uma foto instantânea que ajudará a validar a concessão de crédito.

https://cryptoid.com.br/biometria-2/itau-unibanco-passa-a-utilizar-tecnologia-de-reconhecimento-facial-para-aumentar-seguranca-no-financiamento-de-veiculos/

Por que essa história de pedir o CPF no caixa está com os dias contados [pt]

O CPF é o ponto de partida que conduz para dentro do universo gigantesco dos dados. Ele está atrelado a uma série de outras informações pessoais: nome completo, endereço, email, telefone. Todos andam de mãos dadas. Será que a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que entra em vigor em 2020 vai garantir a privacidade de nossos dados?

https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/redacao/2019/04/05/por-que-essa-historia-de-pedir-o-cpf-no-caixa-esta-com-os-dias-contados.htm?utm_source=chrome&utm_medium=webalert&utm_campaign=tecnologia

Feminismos

El Barracón Digital, a Escola Feminista na América central que discute tecnologia [es]

Um espaço autônomo e feminista co-criado pelo coletivo Código Sur, o El Barracón Digital promove oficinas, conversas e trocas sobre tecnologia, sexualidade e auto cuidado com mulheres de honduras, El Salvador e Guatemala.

https://www.genderit.org/es/feminist-talk/escuela-feminista-por-que-hablamos-de-lo-digital

Plataforma Glória – combate a violência doméstica [pt]

O Segundo dados da ONG Observatório de Direitos Humanos (2019) há uma epidemia de violência doméstica no Brasil. Pensando nisso, a professora da Universidade de Brasília Cristina Castro-Lucas junto com empresas da área social e de tecnologia criaram a robê Glória.

http://odocumento.com.br/plataforma-para-combater-violencia-domestica-sera-lancada-amanha/

Como o feminismo de mercado engana você [pt]

Se você já entende que feminismo é a luta pela igualdade entre homens e mulheres, já deu o primeiro passo. Mas você está disposta a repensar e mudar seu comportamento para que o seu feminismo abarque mulheres socialmente mais vulneráveis do que você? Está disposta a ouvi-las? Essas são questões que o feminismo de boutique não vai levantar.

https://theintercept.com/2019/01/15/feminismo-feminejo-empoderamento-de-mercado/

Ação Direta e Não Violência

Sudanesas recuperam o espírito de antigas rainhas e fazem revolução [pt]

Depois de uma série de protestos, as jovens sudanesas conseguiram depor o atual presidente Omar Al-Bashir, depois de 30 anos de regime autóritário. Inspiradas nas antigas “Kandakas”, as jovens se tornaram símbolo de um grande grupo de contestação popular.

https://url.eativismo.org/m76vj

Rebelião em Londres: é o clima ou o sistema? [pt]

Desde 15 de abril, multidões articuladas pelo movimento Extinction Rebellion promovem, num dos centros globais do capitalismo, uma sequência de ocupações de espaços públicos, protestos, bloqueios de vias e performances contra o sistema que promove o aquecimento global e a devastação da biosfera. Mais de mil pessoas foram presas no período e o movimento prossegue, adotando formas particulares de resistência não-violenta.

https://outraspalavras.net/movimentoserebeldias/rebeliao-em-londres-contra-o-clima-ou-o-sistema/

Os 20 anos da ‘Batalha de Seattle’. E por que o protesto foi um marco [pt]

Manifestação impulsionou modelo de ativismo digital que marca movimentos sociais atuais, como o dos coletes amarelos na França

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/03/07/Os-20-anos-da-%E2%80%98Batalha-de-Seattle%E2%80%99.-E-por-que-o-protesto-foi-um-marco?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3SOeOV6BRK9_wzLrtD1QgJk_J33sf0Sfa9rL-lhmk6XZyKOJgyZkJKsEE#Echobox=1551976259

Arte e Jogos

Hysteria [es]

Revista de Sexualidade e cultura. Dirigida para pessoas interessadas em explorar as políticas de representação do corpo da perspectiva da arte e da busca do prazer entendidos como espaços políticos.

https://hysteria.mx/

7 jogos de tabuleiro com temas de resistência para fortalecer suas habilidades de luta contra a injustiça [en]

Há uma longa e fabulosa história de aprendizado e diversão nesses jogos de resistência. Vários começaram como ferramentas educacionais para ensinar sobre realidades políticas, sociais ou econômicas. Outros foram projetados para oferecer prática em assumir e superar um sistema problemático. Esses jogos são uma ótima maneira de injetar um pouco de diversão em um treinamento ou trazer criatividade para o planejamento estratégico.

https://wagingnonviolence.org/2018/03/7-resistance-themed-board-games/

Mídias

Expondo o Invisível [en]

A era digital transformou profundamente a maneira como as pessoas encontram e compartilham informações. A Internet está possibilitando a colaboração entre ativistas, hackers e jornalistas em uma escala sem precedentes. Através de uma série de materiais o “Exposing the Invisible”, analisa diferentes técnicas, ferramentas e métodos, juntamente com as práticas individuais daqueles que trabalham nas novas fronteiras da investigação.

https://exposingtheinvisible.org/

The Cleaners, os lixeiros das redes sociais [pt]

Redes sociais empregam nas Filipinas pessoas incumbidas de julgar o que pode permanecer no ar e o que deve ser removido.

https://cultura.estadao.com.br/blogs/luiz-zanin/the-cleaners-os-lixeiros-das-redes-sociais/

Guias e Ferramentas

Estrutura de Auditoria de Segurança e Modelo de Avaliação para Grupos de Advocacy [en]

O SAFETAG é uma estrutura de auditoria profissional que adapta metodologias tradicionais de teste de penetração e avaliação de riscos para ser relevante para organizações menores sem fins lucrativos com base ou em operação em países em desenvolvimento.

https://safetag.org/

Desgooglicemos Internet [es]

Uma grande lista de serviços gratuitos que podem ser alternativas aos serviços do google. Tem ferramentas para trabalho colaborativos, de edição, de troca de arquivos, de organização e também para se divertir livremente!

https://degooglisons-internet.org/es/list/

O Guia Prático de Fortalecimento de Segurança do Linux [en]

Este guia fornece uma visão geral do nível de proteção dos sistemas GNU / Linux, também fornece instruções práticas passo a passo para criar seus próprios sistemas e serviços protegidos. Um dos principais objetivos é criar um documento único que cubra ameaças internas e externas.

https://github.com/trimstray/the-practical-linux-hardening-guide/blob/master/README.md

[Versión en español]

Boletín #19

Bienvenido al boletín de noticias del Núcleo de Cuidados de la Escuela de Activismo. ☺ ☻

Si usted prefiere leer esto desde su navegador, o acceder a las ediciones anteriores, haga clic aquí: https://ativismo.org.br/boletim

Resistencias ♥

¡CryptoRave 2019 se llevará esta semana! [pt]

Los días 3 y 4 de mayo, en la Biblioteca Mário de Andrade, en São Paulo, se llevará a cabo el mayor evento abierto y gratuito sobre cuidados digitales para activistas, defensa de la privacidad y cultura digital. El tema de este año es la creación de formas de resistencia a la distopía que nos asola en internet.

Vea la programación y realice su inscripción gratuita en

https://cryptorave.org/

¿La tecnología puede ser socialista? [pt]

La científica en computación, Wendy Liu defiende que los trabajadores del área necesitan recomenzar los procesos emancipatorios y libertadores que internet y sus herramientas son capaces de desarrollar. El fin del Valle del Silicio y un nuevo modelo de producción tecnológica. ¡Ven a leer!

https://digilabour.com.br/2019/04/11/abolir-o-vale-do-silicio-ou-liberar-o-desenvolvimento-tecnologico-para-outros-fins-entrevista-com-wendy-liu/

“No negociaremos un milímetro de nuestras tierras” [pt]

Después de las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro sobre la apertura de las tierras indígenas Raposa do Sol, el Consejo Indígena de Roraima (CIR) escribe una carta de repudio por los discursos y acciones del actual gobierno.

https://cimi.org.br/2019/04/nao-negociaremos-um-milimetro-nossas-terras-afirma-cir/

Noticias

Se cumplieron 90 días del asesinato de Pedro Henrique, activista que denunciaba la violencia policial en Bahia [pt]

El día 27 de marzo se cumplieron tres meses de la ejecución del activista de derechos humanos Pedro Henrique Cruz Souza, de 31 años. Policías Militares son acusados del asesinato del activista que denunciaba la violencia en Bahia.

https://url.eativismo.org/fpwh3

Después de tres años, el asesinato de Luana Barbosa permanece impune [pt]

Luana Barbosa, de 34 años fue brutalmente golpeada en la esquina de su casa. Su muerte ocurrió justamente porque ella se había negado a ser revistada. Los PMs están respondiendo por homicidio triplamente cualificado en libertad.

https://www.brasildefato.com.br/2019/04/13/mae-negra-e-periferica-assassinato-de-luana-barbosa-permanece-impune-apos-tres-anos/?utm_source=bdf&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter_share

Monsanto es condenada a pagar USD 81 millones en juicio por herbicida Roundup [pt]

El grupo Monsanto fue declarado culpado de negligencia el mes pasado por un juez de California y condenado a pagar cerca de 81 millones de dólares a un jubilado americano que sufre un cáncer que él atribuye al polémico herbicida Roundup. La sentencia representa un grave revés para el gigante alemán Bayer, el propietario de Monsanto. Y aquí en Brasil continuamos teniendo leyes más permisivas con las gigantes del veneno…

https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2019/03/27/monsanto-condenada-a-pagar-usd-81-milhoes-em-julgamento-por-herbicida-roundup.htm

“El amigo del amigo de mi padre”: publicamos el repostaje de Crusoé que el STF censuró [pt]

El ministro del STF Alexandre de Moraes determinó que la revista Crusoé retirara inmediatamente del aire el reportaje “O amigo do amigo de meu pai” (El amigo del amigo de mi padre). La publicación reveló un documento del Lava Jato de Curitiba en el cual el contratista y delator Marcelo Odebrecht dijo que era de Antonio Dias Toffoli, presidente del Supremo Tribunal Federal, el apodo “Amigo del amigo de mi padre”.

https://theintercept.com/2019/04/15/toffoli-crusoe-reportagem-stf-censura/

Julian Assange es preso en la embajada de Ecuador en Londres y el mundo pasa a tener acceso a los archivos de wikileaks [pt]

¿Pero qué significa está prisión? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué cambia y cuáles son los impactos sobre la garantía de los derechos humanos en el mundo? Algunas de estas respuestas en el reportaje de Pública, y de paso, el enlace de los papers Wikileaks.

https://file.wikileaks.org/file/

https://apublica.org/2019/04/prisao-de-assange-e-vinganca-pessoal-do-presidente-equatoriano-diz-rafael-correa/

Artículos y análisis

Tesis titulada “Comunicaciones Secretas en Internet” [es]

Sabemos por Snowden que las comunicaciones por Internet están siendo monitoreadas globalmente por la NSA. Los gobiernos nacionales también tienen la capacidad de espiar. Este artículo analiza la forma por la cual dos personas pueden comunicarse, no dejando rastros de que la comunicación existió.

https://rafael.bonifaz.ec/blog/2019/03/comunicaciones-secretas-en-internet/

El aparato clandestino de espionaje que enriqueció a Fiat en Brasil [pt]

A lo largo de un año, Intercept buscó documentos en Italia y en Brasil y conversó con ex-empleados de Fiat, sindicalistas e investigadores en los dos países para mostrar cómo la empresa italiana espió a empleados brasileños y colaboró con el sistema de represión del gobierno militar a cambio de informaciones sobre el movimiento sindical.

https://theintercept.com/2019/02/25/espionagem-enriqueceu-fiat-brasil/

Privacidad

“Los celulares espían y transmiten nuestras conversaciones, aun estando apagados” [pt]

En una época donde la falta absoluta de privacidad pone en riesgo la vida de las personas, Richard Stallman, uno de los creadores de los más famosos softwares libres da su opinión y diagnóstico sobre internet, derechos y libertad en la red.

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/tecnologia/1550953521_057163.html?id_externo_rsoc=TW_CC

Sonríe que estoy escuchándote [pt]

La vieja frase del pagode brasileño “sonríe que estoy escuchándote” nunca fue tan real: ahora todos nosotros sabemos que además de filmar, algunos de los servicios más utilizados por nosotros también nos escuchan. Este mes, descubrimos que Alexa, asistente de voz de Amazon, escucha y graba toda nuestra comunicación. Para saber más:

https://www.thebrief.com.br/news/120300-sorria-eu-estou-te-escutando.htm?f

Itaú Unibanco pasa a utilizar tecnología de reconocimiento facial para aumentar la seguridad en la financiación de vehículos [pt]

La nueva herramienta utilizará la tecnología de biometría facial con el objetivo de evitar fraudes y garantizar que no ocurran problemas con la aprobación y liberación de crédito para los clientes que desean comprar coches nuevos y usados. Después del envío de las informaciones preliminares, el cliente será contactado automáticamente por Itaú vía e-mail y SMS con las instrucciones para que pueda activar el sistema de cámara de su celular y capturar una foto instantánea que ayudará a validar la concesión de crédito.

https://cryptoid.com.br/biometria-2/itau-unibanco-passa-a-utilizar-tecnologia-de-reconhecimento-facial-para-aumentar-seguranca-no-financiamento-de-veiculos/

Por qué esta historia de pedir el CPF en las cajas está con los días contados. [pt]

El CPF es el punto de partida que conduce hacia el gigantesco universo de los datos. Él está vinculado a una serie de otras informaciones personales: nombre completo, dirección, e-mail, teléfono. Todos andan de manos dadas. ¿Será que la nueva Ley General de Protección de Datos (LGPD) que entra en vigor en 2020 va a garantizar la privacidad de nuestros datos?

https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/redacao/2019/04/05/por-que-essa-historia-de-pedir-o-cpf-no-caixa-esta-com-os-dias-contados.htm?utm_source=chrome&utm_medium=webalert&utm_campaign=tecnologia

Feminismos

El Barracón Digital, la Escuela Feminista de América Central que discute tecnología [es]

Un espacio autónomo y feminista co-creado por el colectivo Código Sur, El Barracón Digital promueve talleres, conversatorios e intercambios sobre tecnología, sexualidad y autocuidado con mujeres de Honduras, El Salvador y Guatemala.

https://www.genderit.org/es/feminist-talk/escuela-feminista-por-que-hablamos-de-lo-digital

Plataforma Glória – combate la violencia doméstica [pt]

Según datos de la ONG Observatorio de Derechos Humanos (2019) hay una epidemia de violencia doméstica en Brasil. Pensando en esto, la profesora de la Universidade de Brasília, Cristina Castro-Lucas, junto con empresas del área social y de tecnología crearon la robot Glória.

http://odocumento.com.br/plataforma-para-combater-violencia-domestica-sera-lancada-amanha/

Cómo el feminismo de mercado engaña [pt]

Si usted ya entiende que feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, ya dio el primer paso. ¿Pero usted está dispuesta a repensar y cambiar su comportamiento para que su feminismo incluya a mujeres socialmente más vulnerables que usted? ¿Está dispuesta a oírlas? Estas son cuestiones que el feminismo de boutique no va a levantar.

https://theintercept.com/2019/01/15/feminismo-feminejo-empoderamento-de-mercado/

Acción derecha y no violencia

Sudanesas recuperan el espíritu de antiguas reinas y hacen revolución [pt]

Después de una serie de protestos, las jóvenes sudanesas lograron deponer al actual presidente Omar Al-Bashir, después de 30 años de régimen autoritario. Inspiradas en las antiguas “Kandakas”, las jóvenes se tornaron símbolo de un gran grupo de contestación popular.

https://url.eativismo.org/m76vj

Rebelión en Londres: ¿es el clima o el sistema? [pt]

Desde el 15 de abril, multitudes articuladas por el movimiento Extinction Rebellion promueven en uno de los centros globales del capitalismo, una secuencia de ocupaciones de espacios públicos, protestos, bloqueos de vías y performances contra el sistema que promueve el calentamiento global y la devastación de la biosfera. Más de mil personas fueron presas durante ese periodo y el movimiento prosigue, adoptando formas particulares de resistencia no-violenta.

https://outraspalavras.net/movimentoserebeldias/rebeliao-em-londres-contra-o-clima-ou-o-sistema/

Los 20 años de ‘Batalla de Seattle’. Y por qué el protesto fue un marco [pt]

La manifestación impulsó un modelo de activismo digital que marca movimientos sociales actuales, como el de los chalecos amarillos en Francia.

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/03/07/Os-20-anos-da-%E2%80%98Batalha-de-Seattle%E2%80%99.-E-por-que-o-protesto-foi-um-marco?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3SOeOV6BRK9_wzLrtD1QgJk_J33sf0Sfa9rL-lhmk6XZyKOJgyZkJKsEE#Echobox=1551976259

Arte y juegos

Hysteria [es]

Revista de sexualidad y cultura. Dirigida a personas interesadas en explorar las políticas de representación del cuerpo desde la perspectiva del arte y la búsqueda del placer entendidos como espacios políticos.

https://hysteria.mx/

7 juegos de tablero con temas de resistencia para fortalecer sus habilidades de lucha contra la injusticia [en]

Hay una larga y fabulosa historia de aprendizaje y diversión en estos juegos de resistencia. Varios comenzaron como herramientas educacionales para enseñar sobre realidades políticas, sociales o económicas. Otros fueron proyectados para ofrecer práctica en asumir y superar un sistema problemático. Estos juegos son una excelente manera de inyectar un poco de diversión en una capacitación o propiciar creatividad para la planificación estratégica.

https://wagingnonviolence.org/2018/03/7-resistance-themed-board-games/

Medios

Exponiendo lo invisible [en]

La era digital transformó profundamente la forma como las personas encuentran y comparten informaciones. Internet está haciendo posible la colaboración entre activistas, hackers y periodistas en una escala sin precedentes. A través de una serie de materiales “Exposing the Invisible”, analiza diferentes técnicas, herramientas y métodos, conjuntamente con las prácticas individuales de aquellos que trabajan en las nuevas fronteras de la investigación.

https://exposingtheinvisible.org/

The Cleaners, los basureros de las redes sociales [pt]

Redes sociales emplean en Filipinas personas incumbidas de juzgar lo que puede permanecer en el aire y lo debe ser retirado.

https://cultura.estadao.com.br/blogs/luiz-zanin/the-cleaners-os-lixeiros-das-redes-sociais/

Guías y herramientas

Estructura de Auditoría de Seguridad y Modelo de Evaluación para Grupos de Advocacy [en]

SAFETAG es una estructura de auditoría profesional que adapta metodologías tradicionales de prueba de penetración y evaluación de riesgos para ser relevante para organizaciones menores sin fines de lucro con base o en operación en países en desarrollo.

https://safetag.org/

Desgooglicemos Internet [es]

Una gran lista de servicios gratuitos que pueden ser alternativas a los servicios de google. ¡Hay herramientas para trabajos colaborativos, de edición, de intercambio de archivos, de organización y también para divertirse libremente!

https://degooglisons-internet.org/es/list/

La Guía Práctica de Fortalecimiento de Seguridad de Linux [en]

Esta guía provee una visión general del nivel de protección de los sistemas GNU / Linux, también provee instrucciones prácticas paso a paso para crear sus propios sistemas y servicios protegidos. Uno de los principales objetivos es crear un documento único que cubra amenazas internas y externas.

https://github.com/trimstray/the-practical-linux-hardening-guide/blob/master/README.md

Boletim #18

* Versión en español a continuación.

Resistências ♥

Águia em espanhol [Texto em espanhol]

Escola de Ativismo abre o código e disponibiliza online sua “A guia de facilitação e aprendizagem em segurança da informação”, versão em espanhol.

https://escoladeativismo.org.br/wp-content/uploads/2019/03/AGUIA-DIGITAL-_-V7-es.pdf

É aquele velho papo, quem pode carnaval pode tudo

No mês de aniversário de Lélia Gonzales, as Blogueiras Negras destacam seu legado intelectual a partir da coletânea “Lelia Gonzales, Primaveras para rosas Negras”. Um texto de Charô NUnes que vale a pena ler e recomendar.

http://blogueirasnegras.org/2019/02/27/quem-pode-carnaval-pode-tudo/

Internet e outras redes também são nossas [Texto em espanhol]

As feministas no mundo inteiro tem pensado como a internet pode ser um espaço de diversidade, segurança e que reflita o seu propósito de compartilhamento de informações. Um artigo de Virgínia Díez para a Pikara Magazine.

https://www.pikaramagazine.com/2019/03/internet-redes-nuestras/

CryptoRave 2019

A sexta edição da CryptoRave, o maior evento gratuito de segurança e cultura digital para ativistas, está com sua campanha de crowdfunding aberta! O evento, que dura 24 horas seguidas, é financiado de forma colaborativa e não acontece se você não apoiar.

https://www.catarse.me/cryptorave_2019

Notícias

Hackers atacam mais de um milhão de usuários da Asus após brecha de segurança

Os hackers direcionaram os ataques para um grupo desconhecido de usuários, identificados pelos endereços físicos de seus adaptadores de rede. Mais de 57 mil usuários da Kaspersky instalaram a versão com brechas de segurança da ferramenta de atualização de software da Asus, afirmou a empresa de segurança.

https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,hackers-atacam-mais-de-1-milhao-de-usuarios-da-asus-apos-brecha-de-seguranca,70002767585

Cabo submarino abre novo capítulo da disputa EUA-China por domínio da internet

O governo norte-americano teme que cabos submarinos construídos pela empresa chinesa Huawei permitam que a China espione os EUA e outros países. Cerca de 95% de toda a transmissão de dados intercontinentais passa por estes cabos.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/03/cabo-submarino-abre-novo-capitulo-da-disputa-eua-china-por-dominio-da-internet.shtml

Vestido de mulher, suspeito é preso após reconhecimento facial no Carnaval

Utilizado pela primeira vez no carnaval soteropolitano, equipamentos identificaram 460 mil pessoas por dia.

https://veja.abril.com.br/blog/bahia/vestido-de-mulher-suspeito-e-preso-apos-reconhecimento-facial-no-carnaval/

Artigos e Análises

Todos fazem isso: a incômoda verdade sobre a espionagem em computadores

“Ataques à cadeia de suprimentos são algo que indivíduos, empresas e governos devem estar cientes. O risco potencial deve ser pesado frente a outros fatores”, disse FitzPatrick. “A realidade é que a maioria das organizações tem várias vulnerabilidades que não precisam de ataques à cadeia de suprimentos para serem exploradas.”

https://theintercept.com/2019/01/31/potencias-espionagem-computadores/

Privacidade

Criador da internet defende que usuários possam controlar seus dados

“A filosofia da Fundação para a Web é poder ter um controle completo de seus dados. Não são petróleo, não são uma matéria-prima, não são uma substância. Não deveria ser possível vendê-los por dinheiro. O controle e o acesso aos dados é um direito”, declarou Berners-Lee.

https://www.jb.com.br/ciencia_e_tecnologia/2019/03/988404-criador-da-internet-defende-que-usuarios-possam-controlar-seus-dados.html

Vendendo a alma de graça

Na economia da informação, saber é poder. Já saber os dados íntimos de bilhões de consumidores é muito poder, que se traduz em lucros bilionários. A coleta de dados tem tanta relevância econômica porque ela permite às companhias anunciantes, como nunca antes na história, encontrar o consumidor certo na hora certa para vender seus produtos e serviços.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nizanguanaes/2019/03/vendendo-a-alma-de-graca.shtml

O que a irmã de Zuckerberg descobriu sobre o machismo online

Pode parecer irônico, mas a irmã do criador da maior rede social do mundo, que surgiu como um site para avaliar meninas, declarou guerra contra a misoginia na internet. “Eles se apropriaram dos textos e história da Grécia e da Roma antigas para basear suas ideias mais repugnantes.

https://www.bol.uol.com.br/entretenimento/2019/03/12/o-que-a-irma-de-zuckerberg-descobriu-sobre-o-machismo-online.htm

Idec cobra explicações sobre vazamentos de dados de aposentados para os bancos

A cena se repete há tempos: a pessoa dá entrada no pedido de aposentadoria e antes de receber a confirmação do INSS, já começa a receber ligações de bancos oferecendo crédito consignado. Por trás de tal prática está o vazamento de dados do indivíduo para o sistema bancário.

https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2019/03/idec-cobra-explicacoes-sobre-vazamentos-de-dados-de-aposentados-para-os-bancos

Como você é espionado por seu celular Android sem saber

Um estudo envolvendo mais de 1.700 aparelhos de 214 fabricantes revela os sofisticados modos de rastreamento do software pré-instalado neste ecossistema.

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/17/tecnologia/1552777491_649804.html

Não Violência

Como a tecnologia está moldando o ativismo criativo no século 21 [Texto em inglês]

Um novo estudo observou mais de 300 métodos de resistência não violenta, representando muita inovação, especificamente na área de tecnologia e digital. E parte dessa tecnologia contribuiu para o número recorde de pessoas que participam do ativismo nas últimas duas décadas.

https://wagingnonviolence.org/2019/03/how-technology-is-shaping-creative-activism-in-the-21st-century/

Arte

Mulheres Que Você Deve Conhecer [Texto em inglês]

Baixe oito impressionantes e brilhantemente pôsteres de mulheres inovadora que todes deveriam conhecer, os pôsteres estão disponíveis para download em sete idiomas, inclusive português.

https://womenyoushouldknow.net/stem-role-models-posters-languages

La Clicka [Texto em espanhol]

Campanha para o uso seguro da internet e as redes sociais com dicas para evitar trolls e se sentir feliz e segura. A campanha é focada em 3 pilares: O virtual é real, Não é sua culpa e Juntas somos mais fortes.

http://clikab.libresenlinea.mx/6/

Mídias

StyleGAN – gerando e ajustando rostos artificiais realistas [Texto em inglês]

As Redes Geradoras Adversariais (GAN) são um conceito relativamente novo no Aprendizado de Máquina, seu objetivo é sintetizar amostras artificiais, como imagens, que são indistinguíveis de imagens autênticas. Um novo artigo da NVIDIA, uma arquitetura de gerador baseada em estilo para GANs (StyleGAN), apresenta um novo modelo que produz imagens de alta resolução.

https://www.lyrn.ai/2018/12/26/a-style-based-generator-architecture-for-generative-adversarial-networks/

Política

Bretas mandou grampear oito celulares de Temer um dia antes de prisão

Um dia antes da prisão do ex-presidente Michel Temer, o juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal do Rio, autorizou que o emedebista tivesse oito linhas telefônicas grampeadas. A interceptação dos celulares seria uma “forma de viabilizar a deflagração da fase ostensiva da operação”.

https://exame.abril.com.br/brasil/bretas-mandou-grampear-oito-celulares-de-temer-um-dia-antes-de-prisao/

PF envia celular de irmã de Aécio aos EUA para acessar dados

Um ano e dez meses após apreender um celular de Andrea Neves, a Polícia Federal ainda não conseguiu acessar os dados do aparelho. Numa última tentativa, o iPhone foi enviado para os Estados Unidos na esperança de que parceiros consigam descobrir a senha capaz de desbloqueá-lo.

https://www.terra.com.br/noticias/pf-envia-celular-de-irma-de-aecio-aos-eua-para-acessar-dados,3777fd611c9ca1236ff12ab0457f3fd9lu1r7700.html

Guias e Ferramentas

Como apoiar uma amiga ou familiar que está vivenciando uma situação abusiva

Está buscando conselhos práticos e simples de como apoiar melhor uma amiga em um relacionamento abusivo? Esse é um curto guia que fará justamente isto.

https://chayn.gitbook.io/the-good-friend-guide/portugues/introduction

Free To Be Mobile [Texto em inglês]

Algumas das histórias em Free To Be Mobile são enraizada em comunidades de baixa renda da Índia. O caderno conta a história de 10 mulheres e as estratégias que adotaram ao sofrerem violência digital.

https://sgt-57ed.kxcdn.com/wp-content/uploads/2019/03/FTBM_Web_final.pdf

Tor

O projeto Tor acaba de lançar seu novo site! Mais acessível para todes.

https://www.torproject.org/pt-BR/

Firefox Send

Compartilhamento de arquivos fácil e privativo. O Firefox Send permite o compartilhamento de arquivos com criptografia ponto a ponto e um link que expira automaticamente. Assim você pode manter o que compartilha privativo e ter certeza que suas coisas não ficarão online para sempre.

https://send.firefox.com/

[Versión en español]

Boletín #18

Bienvenido al boletín de noticias del Núcleo de Cuidados de la Escuela de Activismo. ☺ ☻

Si usted prefiere leer esto desde su navegador, o acceder a las ediciones anteriores, haga clic aquí: https://ativismo.org.br/boletim

Resistencias♥

Águia em espanhol (Águila en español) [Texto en español]

La Escuela de Activismo abre el código y pone a disposición online“La guía de facilitación y aprendizaje en seguridad de la información”, versión en español.

https://escoladeativismo.org.br/wp-content/uploads/2019/03/AGUIA-DIGITAL-_-V7-es.pdf

Es aquel viejo asunto, quien puede carnaval puede todo

En el mes de aniversario de Lélia Gonzales, las Blogueiras Negras destacan su legado intelectual a partir de la antología “Lelia Gonzales, primaveras para rosas negras”. Un texto de Charô Nunes que vale la pena leer y recomendar.

http://blogueirasnegras.org/2019/02/27/quem-pode-carnaval-pode-tudo/

Internet y otras redes también son nuestras [Texto en español

Las feministas en todo el mundo han pensado como internet puede ser un espacio de diversidad, seguridad y que refleja su propósito de intercambio de información. Un artículo de Virgínia Díez para Pikara Magazine.

https://www.pikaramagazine.com/2019/03/internet-redes-nuestras/

CryptoRave 2019

¡La sexta edición de CryptoRave, el mayor evento gratuito de seguridad y cultura digital para activistas, está con su compaña decrowdfundingabierta! El evento, que dura 24 horas seguidas, es financiado de forma colaborativa y no se realizará si usted no lo apoya.

https://www.catarse.me/cryptorave_2019

Noticias

Hackers atacan a más de un millón de usuarios de Asus después de una brecha de seguridad

Loshackersdirigieron los ataques a un grupo desconocido de usuarios, identificados por las direcciones físicas de sus adaptadores de red. Más de 57 mil usuarios de Kaspersky instalaron la versión con una brecha de seguridad de la herramienta de actualización de softwarede Asus, afirmó la empresa de seguridad.

https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,hackers-atacam-mais-de-1-milhao-de-usuarios-da-asus-apos-brecha-de-seguranca,70002767585

Cable submarino abre un nuevo capítulo entre la disputa Estados Unidos-China por el dominio de internet

El gobierno estadounidense teme que cables submarinos construidos por la empresa china Huawei permitan que China espíe a los Estados Unidos y otros países. Cerca del 95 % de toda la transmisión de datos intercontinentales pasa por estos cables.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/03/cabo-submarino-abre-novo-capitulo-da-disputa-eua-china-por-dominio-da-internet.shtml

Vestido de mujer, sospechoso es detenido después de su reconocimiento facial durante el Carnaval

Utilizado por la primera vez en el carnaval soteropolitano (natural de Salvador – Bahia), equipos identificaron 460 mil personas por día.

https://veja.abril.com.br/blog/bahia/vestido-de-mulher-suspeito-e-preso-apos-reconhecimento-facial-no-carnaval/

Artículos y análisis

Todos hacen eso: la incómoda verdad sobre el espionaje de computadoras

“Ataques a la cadena de suministros es algo que individuos, empresas y gobiernos deben estar al corriente. El riesgo potencial debe ser medido frente a otros factores”, dijo FitzPatrick. “La realidad es que la mayoría de las organizaciones tienen varias vulnerabilidades, de forma que no necesitan recibir ataques a la cadena de suministros para ser explotadas.”

https://theintercept.com/2019/01/31/potencias-espionagem-computadores/

Privacidad

El creador de internet defiende que los usuarios puedan controlar sus datos

“La filosofía de la Fundación para la Web es poder tener un control completo de sus datos. No son petróleo, no son materia prima, no son sustancia. No debería ser posible venderlos por dinero. El control y el acceso a los datos es un derecho “, declaró Berners-Lee.

https://www.jb.com.br/ciencia_e_tecnologia/2019/03/988404-criador-da-internet-defende-que-usuarios-possam-controlar-seus-dados.html

Vendiendo el alma por nada

En la economía de la información, saber es poder. Ahora, saber los datos íntimos de mil millones de consumidores es mucho poder, que se traduce en ganancias billonarias. La recolección de datos tiene tanta relevancia económica porque permite que las compañías anunciantes, como nunca antes en la historia, encuentren el consumidor seguro a la hora exacta para vender sus productos y servicios.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nizanguanaes/2019/03/vendendo-a-alma-de-graca.shtml

Lo que la hermana de Zuckerberg descubrió sobre el machismo online

Puede parecer irónico, pero la hermana del creador de la red social más grande del mundo, que surgió como una página web para evaluar chicas, declaró una guerra contra la misoginia en internet. “Ellos se apropiaron de los textos y de la historia de la Grecia y Roma antiguas para fundamentar sus ideas más repugnantes.

https://www.bol.uol.com.br/entretenimento/2019/03/12/o-que-a-irma-de-zuckerberg-descobriu-sobre-o-machismo-online.htm

Idec pide explicaciones sobre las fugas de datos de jubilados para los bancos

La escena se repite hace tiempo: la persona inicia el pedido de jubilación y antes de recibir la confirmación del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social), ya empieza a recibir llamadas de bancos ofreciéndole crédito consignado. Por detrás de tal práctica está la fuga de datos del individuo para el sistema bancario.

https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2019/03/idec-cobra-explicacoes-sobre-vazamentos-de-dados-de-aposentados-para-os-bancos

Cómo usted es espiado desde su celular Android sin saberlo

Un estudio examinó más de 1.700 aparatos de 214 fabricantes revela los sofisticados modos de rastreo del software preinstalado en este ecosistema.

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/17/tecnologia/1552777491_649804.html

No Violencia

Cómo la tecnología está moldeando el activismo creativo en el siglo 21[Texto en inglés]

Un nuevo estudio observó más de 300 métodos de resistencia no violenta, representando mucha innovación, específicamente en el área tecnológica y digital. Y parte de esta tecnología contribuyó para el número record de personas que participan del activismo en la últimas dos décadas.

https://wagingnonviolence.org/2019/03/how-technology-is-shaping-creative-activism-in-the-21st-century/

Arte

Las mujeres que usted debe conocer[Texto en inglés]

Descargue ocho impresionantes y brillantemente pósteres de mujeres innovadoras que todes(todos) deberían conocer, los pósteres están disponibles para su descarga en siete idiomas, incluso en portugués.

https://womenyoushouldknow.net/stem-role-models-posters-languages

La Clicka [Texto en español]

Campaña para el uso seguro de internet y redes sociales con consejos para evitar trollsy sentirse feliz y segura. La campaña está enfocada en 3 pilares: Lo virtual es real, No es su culpa y Juntas somos más fuertes.

http://clikab.libresenlinea.mx/6/

Medios

StyleGAN – generando y ajustando rostros artificiales realistas [Texto en inglés]

Las Redes Generadoras Adversariales (GAN) son un concepto relativamente nuevo en el Aprendizaje de Máquina, su objetivo es sintetizar muestras artificiales, como imágenes, que son indistinguibles de las imágenes auténticas. Un nuevo artículo de NVIDIA, una arquitectura de generador basada en estilo para GANs (StyleGAN), presenta un nuevo modelo que produce imágenes de alta resolución.

https://www.lyrn.ai/2018/12/26/a-style-based-generator-architecture-for-generative-adversarial-networks/

Política

Bretas mandó intervenir ocho celulares de Temer un día antes de su prisión

Un día antes de la prisión del expresidente Michel Temer, el juez Marcelo Bretas, de la 7.ª Jurisdicción Federal de Rio, autorizó que el emedebista tuviera ocho líneas telefónicas intervenidas. La interceptación de los celulares sería una “forma de permitir la deflagración de la fase ostensiva de la operación”.

https://exame.abril.com.br/brasil/bretas-mandou-grampear-oito-celulares-de-temer-um-dia-antes-de-prisao/

PF envía el celular de la hermana de Aécio a los Estados Unidos para acceder a datos

Un año y diez meses después de prender un celular de Andrea Neves, la Policía Federal todavía no ha logrado acceder a los datos del aparato. En un último intento, el iPhone fue enviado a los Estados Unidos con la esperanza de que aliados logren descubrir la contraseña que sea capaz de desbloquearlo.

https://www.terra.com.br/noticias/pf-envia-celular-de-irma-de-aecio-aos-eua-para-acessar-dados,3777fd611c9ca1236ff12ab0457f3fd9lu1r7700.html

Guías y herramientas

Cómo apoyar a una amiga o familiar que está viviendo una situación abusiva

¿Está buscando consejos prácticos y sencillos sobre cómo apoyar mejor a una amiga que vive una relación abusiva? Esta es una pequeña guía que hará justamente eso.

https://chayn.gitbook.io/the-good-friend-guide/portugues/introduction

Free To Be Mobile [Texto en inglés]

Algunas de las historias en Free To Be Mobile están enraizadas en comunidades de baja renta de la India. El cuaderno cuenta la historia de 10 mujeres y las estrategias que adoptaron al sufrir violencia digital.

https://sgt-57ed.kxcdn.com/wp-content/uploads/2019/03/FTBM_Web_final.pdf

Tor

¡El proyecto Tor acaba de lanzar su nueva página web! Más accesible para todes(todos).

https://www.torproject.org/pt-BR/

Firefox Send

Intercambio de archivos de forma fácil y privada. Firefox Send permite el intercambio de archivos con criptografía punto a punto y un enlace que expira automáticamente. De esta forma, usted puede mandar lo que comparte en privado y tener la seguridad de que sus cosas no quedaránonlinepara siempre.

https://send.firefox.com/

Boletim #17

* Versión en español a continuación.

Bem-vinde ao Boletim de Notícias do Núcleo de Cuidados da Escola de Ativismo. ☺ ☻

Se você preferir ler isso no seu navegador, ou acessar os edições anteriores, clique aqui: https://ativismo.org.br/boletim

Resistências ♥

CryptoRave 2019

A sexta edição da CryptoRave, o maior evento gratuito de segurança e cultura digital para ativistas, está com sua campanha de crowdfunding aberta! O evento, que dura 24 horas seguidas, é financiado de forma colaborativa e não acontece se você não apoiar.

https://www.catarse.me/cryptorave_2019

# Tuíra 01

Uma revista que é muitas. Que não faz contar o que acontece na hora em que acontece. Que toma distância, mas não é distante. Que faz avaliação, que faz análise, mas que (quase) não faz citação. Que extrapola a situação.

Nessa primeira edição: Ativismo indígena, Maio de 68, Cuidado, Pessoa ativista, Feminismo negro, Tecnociência feminista e ocupações.

https://escoladeativismo.org.br/project/tuira/

Mapa Komun [Texto em castelhano e inglês]

É um mapa colaborativo que oferece uma visão global de diversas iniciativas que orientam a economia das comunidades: lugares e serviços que aceitam moedas alternativas, FairCoin, pontos de troca, moedas sociais, redes ecológicas, grupos de comida, rotas de produtos e veículos compartidos.

Contribua com uma alternativa generosa que transforma o nosso entorno por meio da Revolução Integral.

https://mapo.komun.org

Notícias

Internet na Rússia: país planeja se ‘desligar’ da rede mundial para fazer testes de segurança

O projeto de lei, chamado Programa Nacional da Economia Digital, requer que os provedores russos adquiram capacidade para operar no caso de potências estrangeiras tomarem medidas para isolar o país do mundo online.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47206927

Vazamento enorme afeta 800 milhões de emails e senhas

Chamada de Collection #1, essa brecha é a maior que já se testemunhou. Não envolve apenas o vazamento de 1 serviço e é denominada de “brecha das brechas“.

* Lembre-se que ao colocar sua senha em sites verificadores de vazamento você pode estar expondo sua senha!

https://www.poder360.com.br/tecnologia/vazamento-de-dados-expoe-800-millhoes-de-emails/

Bolsonaro ignora Abin e usa WhatsApp para comandar governo no Brasil

Bolsonaro usa o aplicativo como meio de comunicação entre seus ministros, autoridades, governadores e qualquer tipo de comunicação presidencial. A Abin não acredita que essa seja a saída mais segura como forma de comunicação.

https://www.tecmundo.com.br/seguranca/138691-bolsonaro-ignora-abin-usa-whatsapp-comandar-governo-brasil.htm

Câmara aprova projeto que acelera bloqueio de bens relacionados ao terrorismo

Proposta determina o cumprimento imediato, pelo Brasil, de sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU relacionadas ao crime de terrorismo. Deputados aprovaram o projeto em Plenário em meio a polêmica sobre possível criminalização de movimentos sociais. A proposta será analisada ainda pelo Senado.

https://www2.camara.gov.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572322-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-ACELERA-BLOQUEIO-DE-BENS-RELACIONADOS-AO-TERRORISMO.html

Artigos e Análises

Um guia de código aberto para pesquisa sobre transferência de expertise em vigilância [texto em inglês]

O novo relatório da Privacy International mostra como países com poderosas agências de segurança estão treinando, equipando e financiando diretamente agências de vigilância estrangeira. Impulsionada pelos avanços da tecnologia, o aumento da vigilância é impulsionado e autoriza o crescente autoritarismo globalmente, bem como os ataques à democracia, aos direitos das pessoas e ao estado de direito.

https://privacyinternational.org/feature/2225/open-source-guide-researching-surveillance-transfers

Assédio Sexual nas Universidades: pesquisa revela números alarmantes

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Avon aponta que 42% das mulheres já sentiram medo de sofrer violência no ambiente universitário e 36% deixaram de fazer alguma atividade por medo da mesma violência.

https://falauniversidades.com.br/assedio-sexual-universidades-pesquisa/

Privacidade

Jeff Bezos e privacidade na web.

O dono da Amazon e do Washington Post, foi chantageado para fazer uma declaração pública falsa à imprensa afirmando que ‘não tinha conhecimento ou base para sugerir que a cobertura da American Media foi politicamente motivada ou influenciada por forças políticas'”, sob risco de ter nudes ilegalmente obtidos vazados.

https://oglobo.globo.com/mundo/dono-da-amazon-do-post-denuncia-que-foi-chantageado-com-fotos-intimas-por-amigo-de-trump-23437096

Como os aplicativos do seu celular interagem com o Facebook

Pesquisa da Privacy International revela que 61% dos aplicativos testados automaticamente enviam dados para o Facebook assim que o app é aberto. Isso acontece ainda que a pessoa não tenha conta na rede social.

https://privacyinternational.org/campaigns/investigating-apps-interactions-facebook-android

Pare de usar apps de previsão do tempo – eles tão vendendo seus dados por aí

Por diversas vezes, aplicativos como os do Weather Channel, Accuweather e WeatherBug foram flagrados compartilhando suas informações de localização.

https://www.vice.com/pt_br/article/gy77wy/pare-de-usar-apps-de-previsao-do-tempo-eles-tao-vendendo-seus-dados-por-ai

Vigilância: Nunca desligue o telefone: Uma nova abordagem à cultura de segurança

Se uma cultura de segurança tradicional não nos protege como antes, como nos adaptamos? O texto não traz respostas, mas é repleto de provocações.

https://write.as/55mvtvvs5b3bg.md

Arte

Documentário “Espero Tua (Re)volta” é destaque em festival da Alemanha.

O longa de Eliza Capai, conta a história dos quase 60 dias de ocupação de escolas em São Paulo, em 2015, por estudantes secundaristas contrários às medidas anunciadas pelo então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).

E nós esperamos o lançamento aqui no Brasil.

https://www.cartacapital.com.br/diversidade/luta-dos-secundaristas-e-destaque-em-festival-na-alemanha/

Mídias

Rastreamos a hashtag que espalhou fake news sobre Jean Wyllys

Iniciados por anônimos, boatos que ligavam ex-deputado a ataque a Bolsonaro explodiram com atuação de Olavo de Carvalho, Alexandre Frota e Lobão no Twitter e Facebook

https://apublica.org/2019/02/rastreamos-a-hashtag-que-espalhou-fake-news-jean-wyllys/?fbclid=IwAR2yBH3hcEUpW5lYyEG7Xcq1pytMl3FCA-QeHX5pd7anB9DGjd5AyePaHWA

Tecnopolítica #4: Controle, Redes Digitais e Ativistas

Podcast sobre atuação política nas redes: É possível separar a vida privada da atuação política? Os ativistas estão sendo monitorados e atacados?

https://www.youtube.com/watch?v=eEIVppVpRSM

Driblando a democracia

Steve Bannon, diretor de campanha de Donald Trump é também assessor da campanha de Jair Bolsonaro. O filme conta em detalhes as estratégias baseadas em fake news e roubo de dados pessoais, que foram usadas para levar Trump a vitória, enganando a América.

https://vimeo.com/295576715

Don’t LAI to me: a primeira newsletter sobre Lei de Acesso à Informação do Brasil

A proposta é divulgar notícias, dicas e reportagens produzidas sobre ou baseadas em dados obtidos via LAI. O serviço é quinzenal, de distribuição gratuita e tem como objetivo criar uma rede para fomentar a transparência pública e o controle social.

http://www.fiquemsabendo.com.br/transparencia/newsletter-dont-lai-to-me

Política

Como o youtube se tornou um celeiro da nova direita radical

Para manter o interesse das pessoas nos canais – e garantir que elas sejam expostas a mais e mais anúncios – a plataforma usa algoritmos para organizar o conteúdo e circular vídeos novos, gerando uma demanda diária por novo material. Esses algoritmos usam uma combinação de dados para recomendar vídeos que visam, literalmente, prender e viciar as pessoas.

https://theintercept.com/2019/01/09/youtube-direita/

Intervenção Federal: um modelo para não copiar

Relatório do CESEC e do Observatório da Intervenção sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro.

https://drive.google.com/file/d/1UPulZi6XpsK8DQo6c5oVmwUFUhypkOpA/view

Boulos recebe ameaças, intimações judiciais de casos do passado e vê clima político para colocá-lo na cadeia

Além das ameaças, Boulos também sente a chapa esquentar para o seu lado. Nos últimos tempos, recebeu duas intimações judiciais referentes a episódios ocorridos há mais de 7 anos.

https://epoca.globo.com/boulos-recebe-ameacas-intimacoes-judiciais-de-casos-do-passado-ve-clima-politico-para-coloca-lo-na-cadeia-23457639

Guias e Ferramentas

Mapeamento tático [Texto em inglês]

A ferramenta de mapeamento tático prepara os ativistas para expandir colaborativamente sua compreensão das relações e desenvolver ações estratégicas e eficazes. Ao diagramar as relações que cercam os abusos dos direitos humanos, podemos ver uma visão geral interativa de onde estamos e o caminho para a mudança.

https://tmt.newtactics.org/

Comunicaciones Secretas y Autónomas de Voz/IP con Mumble

Mumble é una ferramenta de software livre que permite criar conferências de voz. Ou seja, 2 ou mais pessoas participando de uma reunião em tempo real. Este serviço funciona bem com conecções limitadas e permite o seu funcionamento através de serviços ocultos de Tor.

https://medium.com/@facceso.ca/comunicaciones-secretas-y-aut%C3%B3nomas-de-voz-ip-con-mumble-3b3d3bad06c5

Guia Prática de Estratégiase Táticas para a Segurança Digital Feminista

Como reação a crescente ocupação do ambiente digital, ativistas e coletivos feministas passaram a sofrer com a vigilância e diversas manifestações de violência. As mulheres, estão sujeitas a diversos tipos de violências e na internet não é diferente. Neste sentido, evidenciar essas violências e entender como nos defender é um dos primeiros passos para criarmos um ambiente digital mais seguro para as militantes feministas. Confira a Guia produzido pelo CFEMEA abaixo:

https://feminismo.org.br/guia-pratica-de-estrategias-e-taticas-para-a-seguranca-digital-feminista/

Você precisa saber sobre segurança na internet

Neste episódio o Olhares podcast, fala sobre os riscos de se expor na rede e também sobre medidas que podem ser tomadas para evitar tentativas de silenciamento das falas engajadas das mulheres.

http://olharespodcast.com.br/campanha-ativismonaweb-voce-precisa-saber-sobre-seguranca-na-internet/

[Versión en español]

Boletín #17

Bienvenido al boletín de noticias del Núcleo de Cuidados de la Escuela de Activismo. ☺ ☻

Usted está recibiendo este boletín porque está en una de nuestras listas de comunicación.

Si usted prefiere leer esto desde su navegador, o acceder a las ediciones anteriores, haga clic aquí: https://ativismo.org.br/boletim

Resistencias ♥

CryptoRave 2019

La sexta edición de CryptoRave, el mayor evento gratuito de seguridad y cultura digital para activistas, está con su campaña de crowdfunding abierta! El evento, que dura 24 horas seguidas, es financiado de forma colaborativa y no sucede si usted no apoya.

https://www.catarse.me/cryptorave_2019

# Tuíra 01

Una revista que es muchas a la vez. Que no cuenta lo que sucede a la hora que sucede. Que toma distancia, pero que no es distante. Que hace una evaluación, que hace un análisis, pero que (casi) no hace citaciones. Que extrapola la situación.

En esta primera edición: Activismo indígena, Mayo de 68, Cuidado, Persona activista, Feminismo negro, Tecnociencia feminista y ocupaciones.

https://escoladeativismo.org.br/project/tuira/

Mapa Komun [Texto en castellano e inglés]

Es un mapa colaborativo que ofrece una visión global de diversas iniciativas que orientan la economía de las comunidades: lugares y servicios que aceptan monedas alternativas, FairCoin, puntos de cambio, monedas sociales, redes ecológicas, grupos de comida, rutas de productos y vehículos compartidos.

Contribuya con una alternativa generosa que transforme nuestro entorno por medio de la Revolución Integral.

https://mapo.komun.org

Noticias

Internet en Rusia: país planea ‘desconectarse’ de la red mundial para hacer pruebas de seguridad

El proyecto de ley, llamado Programa Nacional de la Economía Digital, requiere que los proveedores rusos adquieran una capacidad para operar en el caso de que potencias extranjeras tomen medidas para aislar al país del mundo online.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47206927

Fuga enorme afecta 800 millones de emails y contraseñas

Llamada de Collection #1, esta brecha es la mayor que ya se presenció. No envuelve apenas la fuga de 1 servicio y es denominada de “brecha de las brechas“.

* ¡Recuerde que al poner su contraseña en páginas web verificadoras de fuga usted puede estar exponiendo su contraseña!

https://www.poder360.com.br/tecnologia/vazamento-de-dados-expoe-800-millhoes-de-emails/

Bolsonaro ignora Abin y usa WhatsApp para comandar el gobierno en Brasil

Bolsonaro usa la aplicación como medio de comunicación entre sus ministros, autoridades, gobernadores y para cualquier tipo de comunicación presidencial. Abin no cree que esta sea la salida más segura como forma de comunicación.

https://www.tecmundo.com.br/seguranca/138691-bolsonaro-ignora-abin-usa-whatsapp-comandar-governo-brasil.htm

Cámara aprueba proyecto que acelera el bloqueo de bienes relacionados al terrorismo

La propuesta determina el cumplimiento inmediato, por parte de Brasil, de sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas al crimen por terrorismo. Diputados aprobaron el proyecto en Plenario en medio a polémicas sobre la posible criminalización de movimientos sociales. La propuesta todavía será analizada por el Senado.

https://www2.camara.gov.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572322-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-ACELERA-BLOQUEIO-DE-BENS-RELACIONADOS-AO-TERRORISMO.html

Artículos y Análisis

Una guía de código abierto para la investigación sobre la transferencia de conocimientos especializados en vigilancia [texto en inglés]

El nuevo informe de Privacy International muestra como países con poderosas agencias de seguridad están capacitando, equipando y financiando directamente a agencias de vigilancia extranjera. Impulsada por los avances de la tecnología, el aumento de la vigilancia es impulsado y autoriza el creciente autoritarismo globalmente, así como los ataques a la democracia, a los derechos de las personas y al estado de derecho.

https://privacyinternational.org/feature/2225/open-source-guide-researching-surveillance-transfers

Acoso Sexual en las Universidades: investigación revela números preocupantes

Una investigación realizada por el Instituto Avon apunta que el 42 % de las mujeres ya sintieron miedo de sufrir violencia en el ambiente universitario y el 36% dejó de hacer alguna actividad por miedo a la misma violencia.

https://falauniversidades.com.br/assedio-sexual-universidades-pesquisa/

Privacidad

Jeff Bezos y la privacidad en la web.

El dueño de Amazon y de Washington Post, fue chantajeado para hacer una declaración pública falsa a la prensa afirmando que ‘no tenía conocimiento o base para sugerir que la cobertura de American Media fue políticamente motivada o influenciada por fuerzas políticas'”, bajo el riesgo de que nudesilegalmente obtenidos sean difundidos.

https://oglobo.globo.com/mundo/dono-da-amazon-do-post-denuncia-que-foi-chantageado-com-fotos-intimas-por-amigo-de-trump-23437096

Como las aplicaciones de su celular interactúan con Facebook

Una investigación de Privacy International revela que el 61 % de las aplicaciones probadas automáticamente envían datos a Facebook así que la app es abierta. Esto sucede aunque la persona no tenga una cuenta en la red social.

https://privacyinternational.org/campaigns/investigating-apps-interactions-facebook-android

Deje de usar apps de pronóstico del tiempo –estas están vendiendo sus datos

Diversas veces, aplicaciones como las de Weather Channel, Accuweather y WeatherBug fueron sorprendidos compartiendo sus informaciones de localización.

https://www.vice.com/pt_br/article/gy77wy/pare-de-usar-apps-de-previsao-do-tempo-eles-tao-vendendo-seus-dados-por-ai

Vigilancia: Nunca apague el teléfono: Un nuevo abordaje a la cultura de seguridad

Si una cultura de seguridad tradicional no nos protege como antes, ¿cómo nos adaptamos? El texto no trae respuestas, pero está repleto de provocaciones.

https://write.as/55mvtvvs5b3bg.md

Arte

Documental “Espero Tua (Re)volta” (Espero Tu Rebelión) es destaque en festival de Alemania.

El largometraje de Eliza Capai, cuenta la historia de los casi 60 días de la ocupación en las escuelas de São Paulo, en 2015, por parte de estudiantes de secundaria contra las medidas anunciadas por el entonces gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).

Y nosotros esperamos el lanzamiento aquí en Brasil.

https://www.cartacapital.com.br/diversidade/luta-dos-secundaristas-e-destaque-em-festival-na-alemanha/

Medios

Rastreamos la hashtag (etiqueta) que difundió fake news sobre Jean Wyllys

Fake newsiniciados por anónimos, rumores relacionaban al ex deputado al ataque a Bolsonaro estallaron con la actuación de Olavo de Carvalho, Alexandre Frota y Lobão en Twitter y Facebook

https://apublica.org/2019/02/rastreamos-a-hashtag-que-espalhou-fake-news-jean-wyllys/?fbclid=IwAR2yBH3hcEUpW5lYyEG7Xcq1pytMl3FCA-QeHX5pd7anB9DGjd5AyePaHWA

Tecnopolítica #4: Control, Redes Digitales y Activistas

Podcastsobre la actuación política en las redes: ¿Es posible separar la vida privada de la actuación política? ¿Los activistas están siendo monitoreados y atacados?

https://www.youtube.com/watch?v=eEIVppVpRSM

Driblando la democracia

Steve Bannon, director de la campaña de Donald Trump es también el asesor de la campaña de Jair Bolsonaro. La película cuenta en detalles las estrategias basadas en fake newsy el robo de datos personales, que fueron usados para llevar a Trump a la victoria, engañando así a América.

https://vimeo.com/295576715

Don’t LAI to me: el primer informativo sobre Ley de Acceso a la Informaciónde Brasil

La propuesta de difundir noticias, consejos y reportajes producidos sobre o basados en datos obtenidos vía LAI. El servicio es quincenal, de distribución gratuita y tiene como objetivo crear una red para fomentar la transparencia pública y el control social.

http://www.fiquemsabendo.com.br/transparencia/newsletter-dont-lai-to-me

Política

Cómo youtube se volvió un semillero de la nueva derecha radical

Para mantener el interés de las personas en los canales –y garantizar que estas sean expuestas a más y más anuncios–, la plataforma usa algoritmos para organizar el contenido y circular vídeos nuevos, generando así una demanda diaria por nuevo material. Estos algoritmos usan una combinación de datos para recomendar videos que buscan, literalmente, llamar la atención y viciar a las personas.

https://theintercept.com/2019/01/09/youtube-direita/

Intervención Federal: un modelo para no copiar

Informe de CESEC y del Observatorio de la Intervención sobre la intervención federal en Rio de Janeiro.

https://drive.google.com/file/d/1UPulZi6XpsK8DQo6c5oVmwUFUhypkOpA/view

Boulos recibe amenazas, órdenes judiciales de casos del pasado y ve un clima político para meterlo en la cárcel

Además de las amenazas, Boulos también siente que la plancha se calienta para su lado. En los últimos tiempos, ha recibido dos órdenes judiciales referentes a episodios ocurridos hace más de 7 años.

https://epoca.globo.com/boulos-recebe-ameacas-intimacoes-judiciais-de-casos-do-passado-ve-clima-politico-para-coloca-lo-na-cadeia-23457639

Guías y Herramientas

Mapeo táctico[Texto en inglés]

La herramienta de mapeo táctico prepara a los activistas a expandir colaborativamente su comprensión de las relaciones y desarrollar acciones estratégicas y eficaces. Al diagramar las relaciones que cercan los abusos de los derechos humanos, podemos tener una visión general interactiva de dónde estamos y el camino hacia el cambio.

https://tmt.newtactics.org/

Comunicaciones Secretas y Autónomas de Voz/IP con Mumble

Mumble es una herramienta de softwarelibre que permite crear conferencias de voz. O sea, 2 o más personas pueden participar de una reunión en tiempo real. Este servicio funciona bien con conexiones limitadas y permite su funcionamiento a través de servicios ocultos de Tor.

https://medium.com/@facceso.ca/comunicaciones-secretas-y-aut%C3%B3nomas-de-voz-ip-con-mumble-3b3d3bad06c5

Guía Práctica de Estrategias y Tácticas para la Seguridad Digital Feminista

Como una reacción a la creciente ocupación del ambiente digital, activistas y colectivos feministas pasaron a sufrir la vigilancia y diversas manifestaciones de violencia. Las mujeres, están sujetas a diversos tipos de violencias y en internet esto no es diferente. En este sentido, evidenciar estas violencias y entender cómo defendernos es uno de los primeros pasos para crear un ambiente digital más seguro para las militantes feministas. Vea la guía producida por CFEMEA a continuación:

https://feminismo.org.br/guia-pratica-de-estrategias-e-taticas-para-a-seguranca-digital-feminista/

Usted necesita saber sobre seguridad en internet

En este episodio Olhares podcast, habla sobre los riesgos de exponerse en la red y también sobre la medidas que pueden ser tomadas para evitar los intentos de silenciamiento de mensajes comprometidos de las mujeres.

http://olharespodcast.com.br/campanha-ativismonaweb-voce-precisa-saber-sobre-seguranca-na-internet/

Multiplicidade encarnada

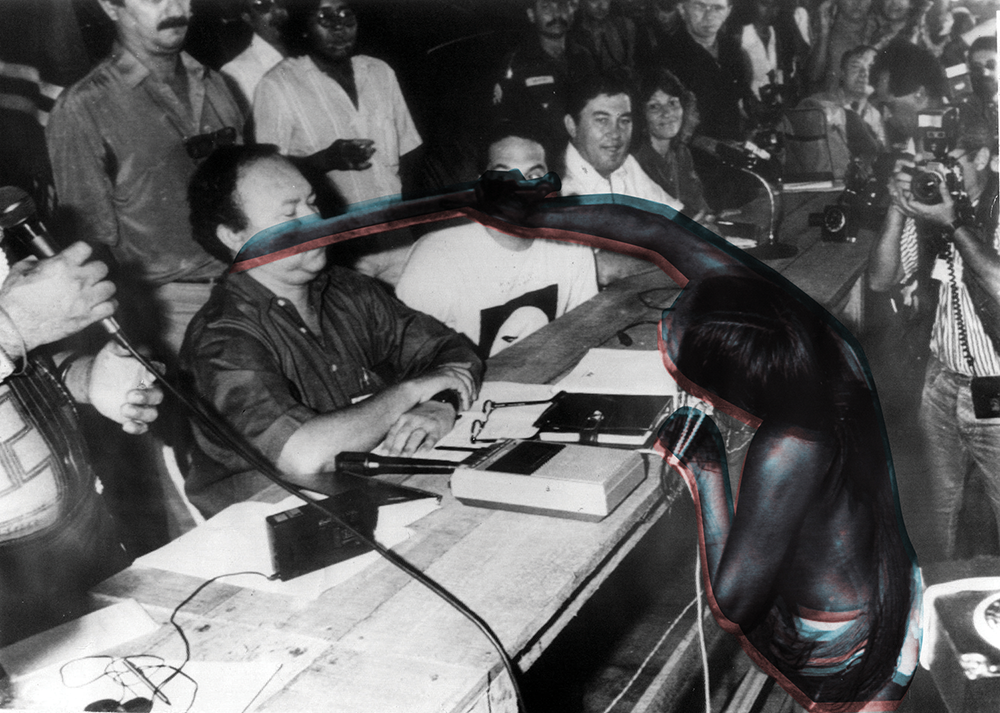

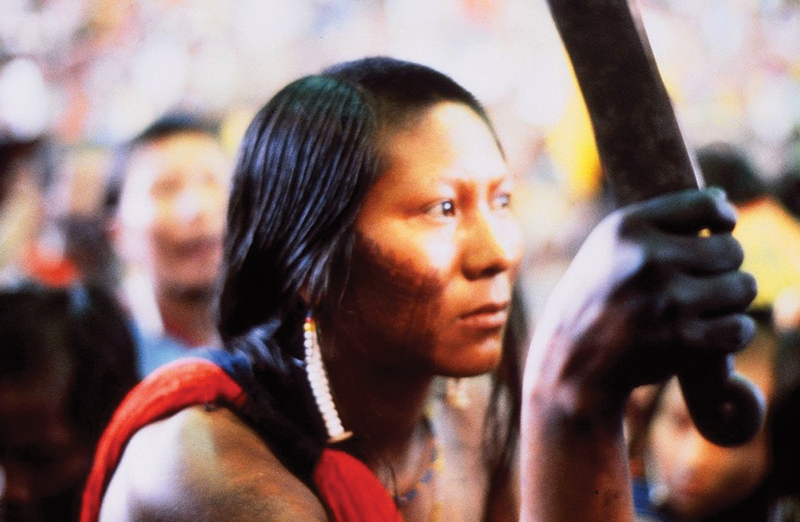

De Tuíre a Tuíra Kayapó, o encontro com a onça

Luciana Ferreira

Escolhemos deixar esse texto fluido em respeito aos acontecimentos e suas reverberações. Optamos por obedecer a um conjunto de palavras novas que aprendemos, todas no idioma Mēbengokrê, mesmo correndo o risco de cometer equívocos ortográficos, tendo em vista nossa infância no universo Kayapó. Tais palavras estão marcadas graficamente em itálico. Em notas de rodapé acrescentamos mais elementos a determinados pontos de nossa narrativa.

Ainda assim, queremos aproveitar essa nossa infância indígena para ousar um registro com a temperatura e a intensidade que uma multidão de atravessamentos mobilizaram e modificaram em nossos corpos. É no corpo, e sobretudo em nossa pele, que carregamos as marcas do encontro com Tuíra. As pinturas que marcam nossa pele nos movimentam, de tal modo que nos produzem outra pessoa. E, nesse sentido (quer dizer, no sentido de que as marcas que estão em nosso corpo nos fazem devir-outra), entendemos também o pensamento como um corpo. Tentaremos, com este texto, descrever um pouco de nossa aventura e, ao mesmo tempo, narrar os acontecimentos que nos atravessaram. Desta forma, tentamos registrar uma experiência singular.

O caminho

Desde que decidimos ir ao seu encontro, demos seguimento aos nossos estudos e pesquisas. Buscamos referências sobre sua vida, sua história, sua militância, e localizamos muitas coisas: fotos, vídeos, reportagens, textos, livros e toda sorte de registros genéricos sobre a vida de Tuíra. Ir ao seu encontro, vê-la e ouvi-la foi um modo de falar desta importante liderança indígena.

Nossa expedição para encontrá-la teve pitadas de emoção. Obviamente não poderia ser diferente, já que estávamos prestes a conhecer um mito. Deixo o céu cinzento de São Paulo e sua garoa que anuncia a chegada do inverno; outro companheiro de empreitada, Cássio, parte de Belo Horizonte, ambos com destino à quente e úmida Marabá. A temporada de chuvas atingiu seu ponto alto: chuvas torrenciais caíram dia e noite sobre a cidade durante nossa estada.

Uma ponte destruída pela força da chuva inviabilizou nossa passagem, fazendo com que tivéssemos que dar a volta em outros municípios para chegar à Terra Indígena Las Casas, o que tornou nossa viagem ainda mais demorada. Foram cerca de 12 horas de carro com dois ótimos companheiros – Wallassy, o motorista especialista em estradas alagadas, e Adriano, mais conhecido como Pingo, coordenador geral da Associação Floresta Protegida (AFP), criada pelo povo Kayapó em apoio à sua formação política e econômica, para a proteção e conservação de seus territórios e em defesa dos direitos e da cultura indígena.

Segundo o site da Associação Floresta Protegida1, o povo Mēbêngôkre-Kayapó está distribuído em mais de 50 aldeias, localizadas em seis terras indígenas (Badjônkore, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti), que compreendem uma área total de 11 milhões de hectares entre o centro-sul do Pará e o norte de Mato Grosso. Estes territórios estão localizados em uma região também conhecida como “arco do desmatamento” e vêm sofrendo nas últimas décadas enorme pressão de mineradoras, madeireiras, usinas hidrelétricas, grandes fazendas de gado e obras de infraestrutura.

Tuíra vive na aldeia Kaprãnkrere2, na Terra Indígena Las Casas, situada no município de Pau D’Arco, a cerca de 340 quilômetros de Marabá, um percurso que demora aproximadamente cinco horas de carro. A Terra Indígena leva esse nome por conta de um antigo posto de atração do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) estabelecido na região na década de 1940 e que homenageava o Frei Bartolomeu de Las Casas, um dos primeiros defensores dos direitos dos indígenas à época da chegada dos colonizadores europeus no novo continente.

2 A escrita das palavras é resultado de um pacto entre os professores Kayapó em curso de formação apoiado pela AFP. Todas as demais formas de representar as palavras em Mēbêngôkre cabem no mesmo argumento.

Pelo caminho atravessamos lugares marcantes na história do Brasil. Alguns deles são caminhos obrigatórios para qualquer um que deseja chegar até a terra de Tuíra. Outros foram caminhos que o acaso dos alagamentos proporcionou.

Primeira Paragem: Eldorado dos Carajás

Passando por Eldorado dos Carajás, observamos muitas barracas de militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O movimento realiza anualmente, em abril, atos em memória dos 19 mortos em uma marcha que reuniu cerca de 1.500 trabalhadores sem-terra na região, sendo que dez deles foram executados à queima-roupa pela Polícia Militar do Estado do Pará, no que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17 de abril de 1996.

O tempo parece não passar em Eldorado. Ao retornar da viagem, busquei na internet vídeos e imagens que me pudessem confirmar esta sensação. Algo que se confirmou. A estrada, o acostamento, o monumento com as estacas fincadas no chão continuam lá. Como que nos dizendo o óbvio: que não podemos esquecer o que aconteceu naquele local. Mesmo 22 anos depois, o povo sem terra e suas bandeiras seguem ali fazendo seus memoriais para exigir justiça e garantir que barbáries como aquela não voltem a acontecer.

Em uma bandeira pude ler os dizeres: “Lutar não é crime!”.

Segunda Paragem: Pau D’Arco

Na sequência passamos por Pau D’Arco, onde ocorreu a execução de 10 trabalhadores rurais em maio de 2017. Diferentemente de Eldorado, a cidade de Pau D’Arco não tinha bandeiras, barracas ou sinal de memorial por seus mortos. O lugar, bem pequeno e com pouco comércio, desenvolveu-se à beira da BR-155.

Um caminho sem dúvida marcado por uma trágica história. Um estado feito de disputas de terra, de violência e muita desigualdade. Os meses de Abril e Maio seguem Vermelhos no sul do Pará.

A chegada

Finalmente, na noite de 11 de abril, chegamos à aldeia de nossa liderança indígena: Kaprãnkrere, na Terra Indígena Las Casas. De cara, vimos poucas luzes, sinal de que a energia elétrica não chega ali. Há apenas um gerador, ligado parte da noite, que ilumina os rostos pintados das crianças sob o céu noturno estrelado. Neste momento percebemos que um dos motivos pelos quais os povos indígenas são contra as usinas hidrelétricas é extremamente material: a energia elétrica não chega até eles. A energia dita “limpa” gera impactos diretos na vida do povo indígena e sequer ilumina esta aldeia.

Nos chama a atenção o posto de saúde indígena, grande e iluminado. Um prédio moderno como os que encontramos nas cidades.

Uma aldeia típica Kayapó: o centro vazio, certamente para as festas e rituais, com as casas no entorno, uma ao lado da outra, algumas atrás, formando uma segunda fileira de moradias. E, olhando mais de perto, do lado de fora do carro, vimos casas de alvenaria sendo construídas ao lado de casas de palha. Uma imagem que muito nos intrigou.

A casa de Tuíra estava cheia. Algumas mulheres estavam lá no entorno dela. O mistério aumentava pois não conseguimos vê-la rapidamente. Até que a vimos, nua, com as mulheres pintando seu corpo. Deixando-a bonita e preparada para nos receber? Talvez…

Seriam pinturas de festa? Pinturas de guerra? Não sabíamos…

Cumprimentamos Takaktô (Dudu), seu marido e cacique da aldeia. Cumprimentamos as mulheres, as crianças. Pingo, nosso guia, nos ensina os cumprimentos: Akàmatmej3 (“boa noite” em Mēbêngôkre, a língua do povo Kayapó, como vamos chamar daqui em diante). Tuíra nos olha e sorri. Um sorriso tímido, sorriso de uma senhora.

3 Na grafia das palavras em Kayapó, o j possui som de i.

A revista

Depois que as mulheres concluíram a pintura no corpo de Tuíra, sentamos em círculo e contamos um pouco a ideia da revista. Falávamos pausadamente enquanto Pingo, Dudu e Kaprãnpoi (outra liderança da aldeia), faziam a tradução e ouviam atentamente nossa apresentação. Para tornar nosso encontro mais tranquilo, propusemos iniciar nossas conversas para composição do texto da revista na manhã do dia seguinte, parando para o almoço e continuando no período da tarde. Tuíra ficou animada! Sorriu e nos acompanhou até a casa de costura, onde ficaríamos hospedados.

A casa de costura

Encontramos uma casa organizada, com várias máquinas de costura e alguns retalhos. Descobrimos então a origem dos vestidos que as mulheres Kayapó vestem no dia a dia. Pingo nos conta a história de que uma indígena foi até a cidade consultar um médico. Ela estava nua4, o que espantou uma senhora que igualmente aguardava o atendimento. A mulher foi até sua casa, costurou um vestido com os retalhos de tecidos de algodão que tinha e vestiu a índia Kayapó. No retorno à aldeia, sucesso! O vestido foi aprovado pelas mulheres indígenas, sendo adotado por todas. São coloridos, divertidos, leves e possuem cada um uma singularidade interessante, uma vez que elas não usam vestidos iguais apesar de serem todos do mesmo modelo: reto, cavado, formato de tubo, bolsos laterais e uma aba na frente. Lindo!

4 Lembramos do texto Erro de Português, de Oswald de Andrade: “Quando o português chegou/ Debaixo de uma bruta chuva/ Vestiu o índio/ Que pena!/ Fosse uma manhã de sol/ O índio tinha despido/ O português.”

Pensamos nesta ação antiga de “vestir” que os portugueses tiveram há mais de 500 anos, ao impor sua cultura, seu modo de vida aos que aqui viviam. Mais uma vez e tantas vezes vimos isso acontecer, nós estamos sempre a vestir o índios, mesmo nas manhãs de sol…

Os vestidos, que já tiveram confecção na cidade, hoje são feitos na aldeia pelas mulheres Kayapó, que os costuram rapidamente em máquinas sem motor.

Descobertas

A noite foi algo completamente mágico. Quente e úmida como de costume nas regiões amazônicas, céu estrelado de um tanto que era impossível contar. Assim como estava impossível contar ou discriminar os sons dos bichos que estavam à nossa volta – eram tantos que o sono demorou a aparecer – percebemos o quanto nossos sentidos ficam confusos na cidade. Os sons comuns dos carros, ônibus, buzinas, música alta, dos aviões, das ferramentas, das pessoas conversando, silenciados pelos sons assustadoramente altos da floresta, dos anfíbios, insetos, aves noturnas, animais grandes e pequenos, uns mais próximos, outros bem distantes, que rondavam nossos corpos esticados nas redes.

Amanheceu um dia lindo. Clima ameno, pouco calor, muita umidade. Os pássaros nos acordaram com berros infinitos. Os galos, moradores da aldeia também apareceram para demarcar seus territórios!

Tuíra nos trouxe uma garrafa de café e nos saudou com um bom dia:

“Akátimej!”

Rapidamente tomamos e agradecemos: “Mejkumren” (que significa “muito bom”), e seguimos com ela para sua casa. Dudu e Kaprãnpoi nos esperavam sentados.

Ligamos o gravador e combinamos de conversar sobre três assuntos principais: História de Tuíra; Luta – Tuíra Guerreira; Vida atual – Tuíra mãe e avó, aprendizados e ensinamentos.

A história de Tuíra