Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

Entre o muro e a roda

Um ensaio sobre os fenômenos do isolamento e do contato social

Por Mario Campagnani*

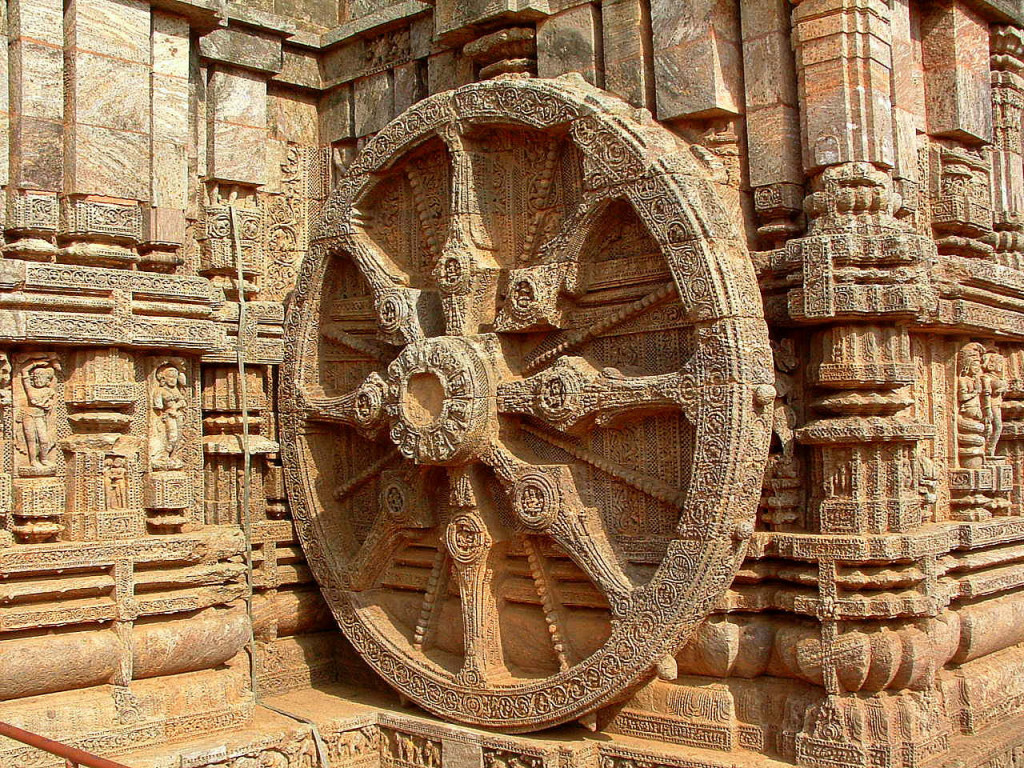

O movimento, os caminhos abertos, os encontros. A invenção da roda é uma revolução sempre lembrada. Com ela se abre a possibilidade de chegar a locais até então inacessíveis, de circular. Certamente não tão admirado quanto sua companheira histórica, o muro é outra invenção humana cuja origem se perdeu no tempo. O primeiro ser a pegar uma pedra, não para lascá-la como ferramenta de corte, mas em busca da retidão, da possibilidade de que uma ficasse sobre a outra, não teve noção do que essa proposta significaria para seus bilhões de descendentes, milhares de anos depois. O objetivo cartesiano, alinhado. O movimento não só não é meta, como também é adversário. O que se busca é a solidez estática, a separação, a impossibilidade de contato de um lado com o outro.

O muro e a roda seguiram na história de diversas formas, mas as sociedades – salvo algumas civilizações nômades cada vez mais raras – tiveram no primeiro e não na segunda, o elemento central de sua constituição. E a evolução dessa tecnologia seguiu se sofisticando tanto que em algum outro momento perdido na história um ser teve a ideia de uma parede que existe para além da fisicalidade: uma fronteira, uma linha imaginária que usa ou não algum elemento da geografia para se basear, uma abstração que ganha concretude em como as relações humanas se estabeleceram a partir do momento em que ela foi riscada. Uma caneta num papel na Europa rasgou milhares de quilômetros na África. Decretos para impedir, até mesmo por assassinato, qualquer um que não respeite as paredes fronteiriças da modernidade, obra humana muito mais poderosa do que qualquer Grande Muralha.

Uma vez que a humanidade se sente protegida, cabe o debate sobre o que nos ameaça. Não há necessariamente uma relação direta entre proteção e ameaça, por mais que possa parecer natural. Para se sentir protegido, não é necessário que exista uma ameaça, um ataque. Novamente, é a abstração que dá conta de construir aquilo que o físico, o material, o que é tocado e o que pode tocar não representa.

“Sinto mais medo ao pensar em permitir a entrada do inimigo do que perder a toca”

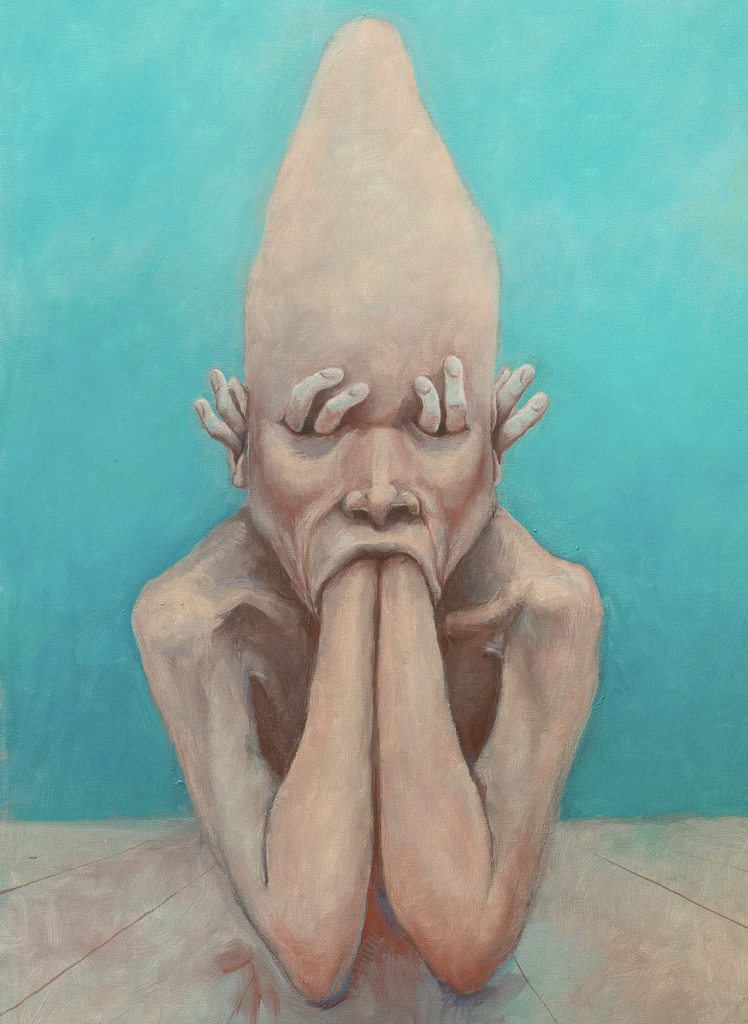

Em seu conto “A Toca”(1), Kafka apresenta a história de uma criatura que despendeu a maior parte de sua vida construindo sua morada, sua proteção em caverna entranhada na mata, coberta de musgos, contra ameaças do exterior. Apesar de haver traços humanos na descrição do personagem, as linhas vagas em relação à sua imagem reforçam ainda mais essa condição indefinida, talvez de algo que já foi homem e hoje é um ser novo, constituído darwinianamente pela relação e adaptação ao ambiente. Numa narrativa estreita e escura como os túneis da criatura, somos levados até sua cabeça e seus medos.

De alguma forma ele sabe que sua vida está entrelaçada com a do seu lar, feito de labirintos e do “Meu reduto”, espaço principal e preferido dele na toca. Foi o sangue de suas mãos e de sua própria testa cavando a terra por incontáveis anos que criou todo aquele espaço de proteção. E algo precisaria justificar todo aquele esforço ao final. A justificativa surge por meio de um som, baixo e intermitente, cuja origem é desconhecida. É o que basta para despertar todo o medo do ser que ali vive.

Não é a ameaça que cria o medo de ter seu território, sua casa, seu corpo, sua toca invadida. Para isso basta a imaginação. Saber que o outro pode chegar por meio de um leve sussurro, ou então por gotículas espalhadas pelo ar, é uma possibilidade que já basta para efetivamente despertar o medo.É esse sentimento primordial, que brota de profundas cavernas interiores, que Kafka utiliza para conduzir o protagonista em sua jornada contra o inimigo invisível. Ele imagina o possível encontro com esse invasor. Não há outra possibilidade que não seja a morte dele ou do outro. Não haverá qualquer diálogo ou busca por compreender o que se passa. Adentrar as paredes da toca é a única informação que basta para definir que é um inimigo.

A toca ou a parede por si só nunca garantiram qualquer separação ou segurança. Essa sensação somente advém, ao fim, da vigilância da estrutura. Nos melhores momentos, a criatura de Kafka somente consegue sentir uma paz que se assemelha a dos países que nunca vão abdicar de exércitos, armas, controle. Por maior que seja o muro, ele sempre pode ser atacado. O inimigo está lá, sempre esteve, mesmo que apenas como um som que só você consegue escutar.

Para permanecer seguro é preciso estar atento e confiante na parede que nos foi ofertada ou feita por nossas mãos. O Estado, a casa, a toca. Templos erguidos sem altar, deuses em si mesmos. Símbolos de uma proteção que estátua alguma pode oferecer.

Se trata de fé, certamente. Não é necessário provar que deuses existem ou não. O ponto é o quanto eles atuam pela simples crença em sua influência na nossa vida. Como todas as divindades, essa também comprova seu poder, não por linhas tortas, mas pelas retas, altas, duras e vigiadas. Se fazemos algo porque acreditamos que estamos protegidos, por uma parede ou um deus, essa escolha já é um resultado direto dessa metafísica.

“Você vive em paz, aquecido, bem alimentado sendo o proprietário, o único dono de todas as suas múltiplas passagens e quartos, e evidentemente não está preparado para renunciar, ou melhor, a arriscar tudo…”

Estar do outro lado do muro é estar exposto, arriscar a misturar-se com aquilo sobre o que não se tem controle. Cercado por barreiras, é possível dimensionar o que pode afetar, atingir. No exterior, o fluxo é independente, incontrolável.

É também a possibilidade de encontrar com a diferença, causa de deslumbramento e incômodo. É nessas possibilidades de trocas entre casas, povos e continentes que o mundo constituiu seus maiores feitos e orgulhos. Também é a partir desse encontro que genocídios e dominações foram feitas. O muro, afinal, nunca parou de ser ampliado, apenas se sofisticou, assumindo a porosidade seletiva que interessa àqueles que o construíram.

Para alguns povos, certamente, essa constituição de muros e propriedades nunca fez sentido. Em 1500, quando um grupo de portugueses chegou ao território que foi batizado posteriormente de Brasil (após alguns nomes menos criativos), já havia um tratado assinado em 1494 dividindo um território sobre o qual ainda nem se sabia o tamanho. Possivelmente, os indígenas que encontraram o grupo de brancos mal nutridos não entenderam bem o que se passava, mas se houvesse uma possibilidade de explicar que uma linha reta do norte ao sul do planeta dividia aquele território, certamente eles tomariam os portugueses como loucos.

Essa divisão, porém, funcionou. Se não em termos práticos imediatos, como ideia que foi sendo trabalhada, tijolo por tijolo, durante séculos. A propriedade do Estado, do rei, do latifundiário, do empresário, do pai de família. O que está cercado por meus muros me pertence, mesmo que sejam vidas.

A guinada epistemológica pode não ser exclusiva, mas é europeia por excelência. Não é o homem que pertence à terra, é a terra que pertence ao homem. E algo só pode pertencer a alguém se houver as linhas, físicas ou imaginárias, que demarcam a propriedade. Não existe terra comum, de todos, “sem dono”. Serão elas sempre prioridades nossas, de aliados, adversários ou dominados.

A reprodução dessa lógica chega até as microrrelações entre as pequenas tocas que ocupam os mesmos espaços nas grandes cidades. Quando nos vemos frente a ameaças concretas, o valor dos muros ganha uma dimensão concreta. Condomínios, seguranças, câmeras, alarmes. No momento em que é o outro que traz a doença e a morte, o discurso separatista ganha força. Afinal, temos que nos proteger em relação ao que é distinto.

A culpa então seria da roda. Uma afirmação simples de fazer a partir do momento em que é difícil definir quais são as mortes, quais são as perdas que a escolha pelo muro acarretou. Morrer ao circular é mais fácil de identificar do que morrer por se cercar, palavra que virou sinônimo de se proteger.

Não há aqui a possibilidade nem a necessidade de discutir a eficácia do muro, especialmente no contexto da pandemia, no qual isolar-se é sim uma questão de sobrevivência. A questão é pensar o que seria possível sem ele. A propriedade, a ideia de posse, por exemplo, teria que ser revista, ou mesmo abandonada. Uma mudança que teria que partir do alicerce do como nos entendemos como sociedade, ou da direção que a roda da história segue. E o desafio de fazer isso não como uma construção idílica, mas como a chance de pensar questões diferentes, novos problemas ao menos.

Amamos aquilo que nos cativa, verbo que traz os sentidos de proteção, pertencimento, ligação. Da mesma origem temos o substantivo cativeiro, cujas ligações vêm com sentidos diversos, mas que tem sua acepção mais forte ligada à ideia de prisão. Aquilo pelo que nos sentimos ligados é também o que nos aprisiona. Casa como cativeiro, lar como detenção. É preciso lidar com o fato de que a Síndrome de Estocolmo que nos acomete é fruto do nosso reflexo, da nossa relação com os espaços que construímos com o sangue das nossas mãos ou das de outros.

Notas:

1 Franz Kafka, O bestiário de Kafka, Bertrand Editora, 2016.

*É importante ressaltar, no contexto de pandemia, que tanto o autor como Tuíra defendem o distanciamento social e todas as práticas cientificamente comprovadas de combate e prevenção ao coronavírus.

Novas lutas em tempos de desilusão programada: contra a tibieza da crítica e o conformismo solidário

Por Alexandre Filordi de Carvalho e Carlos Eduardo Ribeiro

O ganhador do Oscar de documentário de 2020, Indústria Americana (Steven Bognar e Julia Reichert), mantém um contraste no mínimo notável em relação ao nosso então concorrente ao prêmio americano, Democracia em Vertigem (Petra Costa). Depois do fechamento de uma fábrica da General Motors em Dayton (Ohio), os diretores estiveram três anos com os trabalhadores da fábrica. Período que compreendeu a aquisição da empresa pela Fuyao, produtora chinesa de vidros automotivos que viria absorver parte da mão-de-obra desempregada da cidade. Para além do conteúdo deste documentário – que certamente denuncia a nova espécie de vida disciplinar e a expropriação de corpos cotidianos submetidas aos trabalhadores no século 21 – há um dado interessante: é permitido ali que as pessoas falem por si mesmas. Democracia em vertigem se comporta de outro modo neste ponto. Petra Costa preferiu assumir uma opção totalmente diferente ao portar, manifestamente, a voz da crítica. A voz que dá corpo em um e outro documentário indica uma diferença importante, embora sutil, no que diz respeito aos lugares da crítica e da resistência no Brasil.

Há algum tempo tentamos convencer um colega docente a tomar parte de nossas assembleias, já então muito esvaziadas. Diante do contexto, argumentávamos que precisaríamos fazer circular as informações, defendendo que as assembleias cumpriam, apesar de suas limitações, com tal papel, para dizer o mínimo. Ouvimos como resposta que aquela era uma forma esgotada da política que ficara nos saudosos anos 1980. Sem contato direto com as lutas, uma assembleia nada poderia realizar de novo, dizia ele.

Há um dado importante revelado na fala daquele colega: processa-se um efeito de desvinculação absoluta entre discurso público e ação política, assumindo certa descrença no uso público da razão e na força dos agenciamentos coletivos. Paradoxalmente, nisso poderíamos acenar que um dos tentáculos paralisadores do neoliberalismo é precisamente apresentar o espaço comum como ineficaz e incentivar uma espécie “renovada” de ação política às avessas, uma politização da apolitização: lutas verdeamarelistas que ocupam ruas com coreografias, bravatas de escolas sem partido, militâncias parlamentares pelo dia do orgulho heterossexual, bravatas orquestradas paranoicamente contra os “esquerdopatas”, defesa de limpeza étnico-indígena, normalização do insuportável, como as aulas em ambiente EaD durante a pandemia, dentre exemplos sobejamente conhecidos. Em meio a tudo isso, faz sentido o fenômeno da dessindicalização, acompanhado do narcisismo individualista. Logo, no lugar do fortalecimento dos vínculos capazes de fortalecer o objetivo social de uma luta, contribuindo para a produção de uma identificação em torno do trabalho e da socialização, dá-se lugar aos contratos com empresas privadas de negociação laboral, para, “democraticamente”, dirimir conflitos entre patrões e empregados. Não queremos dizer que o recurso crítico de Petra é a voz politicamente desgastada tal qual expressou o tom de renúncia pessimista de nosso colega, representando tantas vozes que negam a força de qualquer coletividade. Muito menos assinalamos que Democracia em vertigem é uma crítica envelhecida do passado de certo progressismo esclarecido, do tipo acadêmico-sindical. É que o recurso que liga a voz biográfica às injunções políticas que levaram à ascensão da nova extrema-direita brasileira nos permite refletir sobre este nosso lugar mediano e pouco implicado da crítica e da resistência no país.

A pergunta fundamental seria: quem historicamente faz a crítica entre nós e para nós? Quem se encontra na linha de frente nas resistências? E, malgrado toda transformação social em curso, quais novos espaços de resistência são possíveis de serem concebidos?

Se concordarmos que somos uma sociedade de acomodações históricas violentas; se concordarmos que, dentre as transigências cotidianas, sem nos esquecermos de nosso enraizamento escravocrata como fonte comum para novas formas de conciliação e que elas ganham novas vigências e ordenamentos sociais; se ainda concordarmos que os ressentidos de ontem, que (re)ssentiram apenas e tão-só por um ínfimo ajuste ou adaptação social com essas quase resignações progressistas; bem, se esses são dados que nos conduzem a um lugar social comum, ou seja, à condição social mínima para a garantia dos direitos humanos, do trabalho que assegure planos existências dignos, do anteparo da rede social de proteção – alimentação, saúde, educação, segurança etc. –, então, podemos perceber que, a todo momento, compartilhamos a fala com o adversário que é convidado a nos desautorizar dentro de nossa própria casa. Com efeito, para esses, a marcha do não fazer nada é mais sagaz do que alguma coisa a fazer. Talvez o posicionamento daquele colega, sem exagero algum, seja sintoma de que o lábaro estrelado do experimento assombroso entre formas autoritárias neofascistas e neoliberalismo, tão presentes nas instituições públicas brasileiras, nos tecidos sociais de nossa colonização de pulsão arcaica violenta, com seus racismos cotidianos, e tão acolhidas no consolo de que estamos “amarrados”, funcionem como gás paralisante para qualquer espécie de resistência.

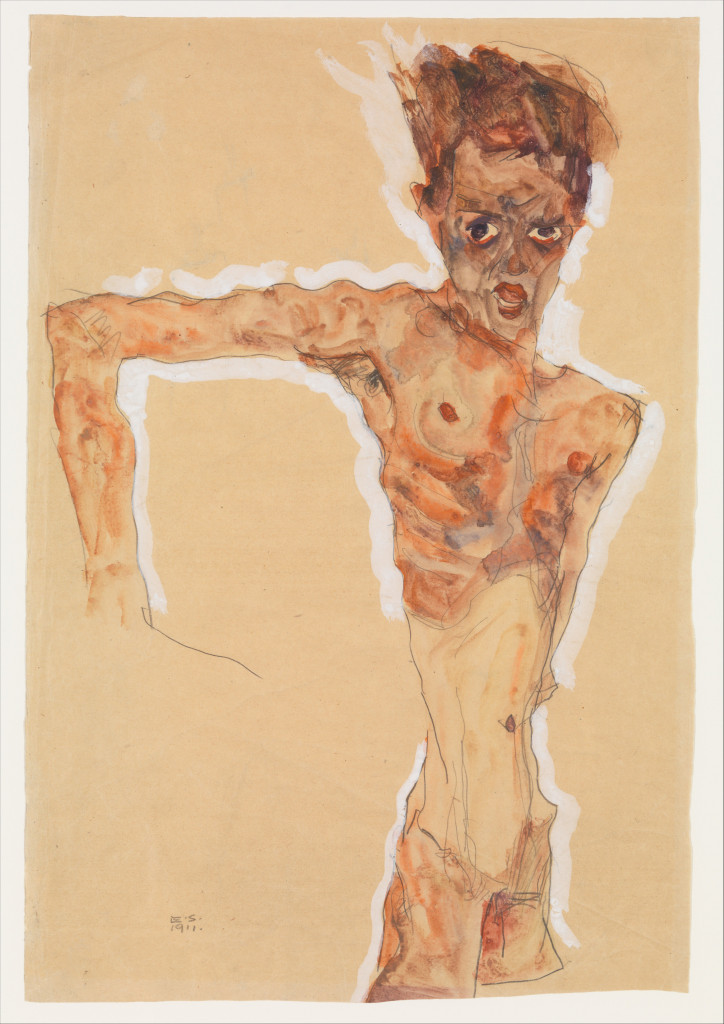

Se assim o for, o lugar da crítica entre nós seria, de saída, o lugar da tibieza, não porque Petra conta uma história partidária cujo recurso é inautêntico ou sem pertencimento a um percurso de resistência; não porque nosso colega não tenha razão em abdicar das “velhas” convicções de participação política que se mostram cansadas, embora não aponte o que devemos fazer como nova forma de combate e de resistência à destruição da educação e da pesquisa públicas. Mas porque conhecemos um único expediente para descarregarmos nossos conflitos: o conformismo solidário, ainda que de boa-fé. Ou ainda, porque fomos historicamente convencidos que mudanças profundas e permanentes são mudanças graduais quando, na verdade, nosso reformismo moderado inverte-se, invariavelmente, em neofascismo declarado ou em submissão quietista. Ou, quem sabe, porque também crítica e resistência mal engendradas não se abdicam dos rituais higiênicos de seu distanciamento com o que é demasiado humano.

Talvez nosso maior consolo político esteja associado ao alívio, inconfesso e certamente vergonhoso, em perceber haver pouca diferença entre o déspota e o déspota esclarecido, entre o autoritarismo que hoje desinstitucionaliza o Estado e a apatia política que nos assola e confirma a dominação. Nesse sentido, se pensarmos em novas formas de resistências, veremos, a bem da verdade, que, mais do que nunca, precisamos das “velhas” formas de resistências. Talvez porque mal engatinharam entre nós.

Em uma conferência do final dos anos setenta, chamada O que é a crítica? (1), Foucault dizia que a crítica é a capacidade de dizer não ao excesso de governo. Governar não é apenas um lance burocrático presente do Estado. Governar, ao menos para Foucault, relaciona-se com conduzir a conduta da vida das pessoas. Conduz-se a conduta quando se estabelecem parâmetros cujo vigor fazem cristalizar o que se demanda como comportamentos, atitudes, pensamentos, desejos, associações humanas etc.

Desse ponto de vista, a homofobia, o sexismo, o racismo, a violência de gênero e a extensão colonial de toda opressão não passam de artes de governar a vida, incididas no acolhimento infame dos gestos que não enxergam aí nenhum tipo de problema. Assim, mais do que nunca, a crítica deve ocupar lugar premente em nossas resistências. A crítica como exercício digno ao excesso de governo, de mando que sujeitam nossas pulsões vitais e criativas à uma ordem que nos conduz para a apatia, termo redutor de toda conduta aceitável.

Mas como fazê-lo sem a força da expressão de grupo-sujeitos (2)? Sabemos que o neoliberalismo prefigura demandas de papéis sociais individualistas. Infelizmente, as redes sociais potencializaram tal perfil: cada um, ainda que sub-repticiamente, transforma-se em publicitário de si mesmo, autoempreendedor de si mesmo, vendendo a imagem que lhe convém. A crítica deve incidir sobre esses lugares também, no sentido de chamar atenção para o risco que corremos de nos desarticularmos como força social.

Na era da pós-verdade, todo ajuntamento social físico e concreto é uma luta contra os agenciamentos programados das redes, ainda que elas sejam utilizadas como ferramentas para nos organizarmos. É que a presença do ajuntamento convém à solidariedade, ao afeto em carne e osso, à presença simbólica do outro, com seus gestos e singularidades. Assim, os coletivismos já prenunciam a resistência pela luta do lugar comum. Isso será um grande desafio ao medo paranoico pós-pandêmico. Manter isso em mente é fundamental contra o ostracismo que só faz minguar a força dos nexos sociais coletivos.

Vejamos. É inegável que vivemos uma nova curvatura histórica com características de relações sociais idiossincráticas. Alguns exemplos: Nicholas Carr, em The Shallows (3), que poderia ser livremente traduzido por Os superficiais, evidencia como estamos perdendo a capacidade analítica, a destreza da profundidade lógica entre causas e efeitos, a persistência e a espera nos objetivos de longo prazo, desde que o imediatismo da internet vem estimulando as conexões cerebrais para se alimentar do aqui e agora. Sherry Turkle, em Alone Together (4),

algo como Juntos, mas sozinhos, faz o triste alerta acerca de nosso distanciamento da presença humana efetiva. Por exemplo, quando temos uma forte discussão com alguém, ler os seus sinais físicos, o olhar, os gestos, a respiração, o tom da voz etc. aproximam-nos e aperfeiçoam-nos a ver no outro aquilo que faz parte da nossa face humana: a singularidade de cada um/a. Contudo, quando a mesma discussão é entabulada virtualmente, perdemos os fios dessa presença, existente apenas na relação com o simbólico e o imaginário. Por sua vez, Jean Twenge e Keith Campbell, em The narcisssism epidemic [A epidemia do narcisismo] (5) – baseados em várias pesquisas, alertam-nos para o perigo das bolhas de retroalimentação do mesmo. Em outros termos, as redes sociais têm potencializado a explosão de micromundos sustentados por pessoas que, grosso modo, são órbitas concordantes de seus seguidores. Os discordantes são facilmente excluídos, limados, bloqueados, vexados, pois funcionariam como espelho quebrado à uma imagem que, na base do autoengano, não pode ser confrontada. A problematização que emerge desses pontos é a da sobreposição dimensional para a vida efetiva, isto é, aquela que padece de fome, sangra, geme de dor, adoece e morre.

O perigo disso tudo não reside somente no diagnóstico da situação atual. O mais perigoso, contudo, encontra-se no sentimento de impotência. O sentimento de impotência, nesse caso, aquela disposição entre o estupor e a incapacidade de agir, pode nos conduzir à aceitação da normoapatia, ou seja, de ver na apatia um sinal normal de nossos vínculos sociais. Assim, ou nos esconderemos, reação normal visando à nossa proteção, ou pensaremos em formas de combater e de modificar o constrangimento das ameaças de “conduções coercitivas” que se impõem a nós.

Nessa direção, é urgente sairmos de nossas próprias bolhas. Resgatar a presença humana se tornou imprescindível, sobretudo em suas singularidades e diferenças. Trata-se de nos apoiar nas leituras sociais que funcionam como diagnósticos sensíveis para os perigos aos quais estamos nos inclinando: aceitação da banalização da própria impossibilidade de transformação social e, então, de nossa incapacidade crítica de tomarmos as rédeas históricas contra os “excessos de governo”.

Qualquer tipo de mobilização, luta, crítica e agenciamento de afetos a resistir a toda essa sanha de demanda por passividade emerge como sinal de outra forma de vida possível, com desenhos e contornos de resistência aos fatalismos.

Não nos enganemos, porém. A desilusão programada não está apenas na apatia crítica que, em nome da superação do espaço comum como lugar de confiança para as lutas em defesa da res publica (a coisa pública), cada vez mais nos atomiza e, para o bem do neoliberalismo, refunda-nos no lugar do indivíduo isolado e fragilizado. Tal desilusão está também nos afetos. Recusar o espaço comum também compreende dar as costas para a alteridade que confronta a certeza de nosso lugar subjetivo. Não é sem sentido que os afetos neofascistas se retroalimentam por bolhas narcísicas de convicções a bloquear qualquer dissonância com outrem. Enquanto seguirmos recusando a potencialidade mínima de nos organizar para resistir ao que aí está, apenas nos restará o assombro de que nada pode ser feito.

Bertold Brecht, em seus Poemas dos anos de crise: 1929-1933 (6), meditava sobre o desastre que foi para os marxistas – como ele próprio – a luta dos trabalhadores alemães pelos fascistas contra os comunistas, no lugar de encontrarem uma causa comum. O poema Artigo 1 da Constituição de Weimar declarava: “É do povo que emana o poder do Estado”. Mas o poema termina com um assassinato. Após o som de um tiro, o poder do Estado olha para baixo e, então, identifica o corpo: O que jaz aí na merda?/ Algo jaz aí na merda/ – É o povo, ora, é o que é (7).

Poderíamos acrescentar: será que o que jaz aí na merda não são igualmente a crítica e a mobilização? De tão tíbias, recusando-se à ação concreta, já quase mortas também? É urgente prosseguir ligando criticamente nossas biografias a percursos de lutas. Diagnostiquemos a morbidez dos palanques, claro está, contudo, sem a recusa de nos destituir dos lugares em que se faz a história também microfisicamente, como diria Michel Foucault. Mas que, sobretudo, reconheçamos que é preciso deixar falar as nossas vozes diferentes: como professorxs, petroleirxs, faxineirxs, entregadorxes, trabalhadxs todos, além de africanos, sujeitos LGTBQA+, sujeitos racializados, enfim, povo que somos, e na merda! – e, a partir daí, insistirmos radicalmente na interseccionalidade que nos comuniza em resistências compartilhadas.

Se não for assim, não apenas a Democracia em vertigem, mas também passaremos a ver as próprias condições de mudar o rumo desta história vil que nos alcançou cada vez mais distantes, dragados pelo lance vertiginoso de certos conformismos solidários, brilhando com seus raios fúlgidos de vãs esperanças.

Notas:

1 Michel Foucault. Qu’est-ce que la critique? Paris: Vrin, 2016.

2 Grupo-sujeito é noção adotada por Félix Guattari para contrapor ações de grupos ao que ele designou grupos assujeitados. Um grupo-sujeito objetiva uma ação, cuja coletividade não se prima por hierarquia, normas rígidas ou estatutos instituídos, mas a própria ação. Enquanto isso, o grupo assujeitado se “sujeita” às regras externas a ele, a uma hierarquia rígida, a princípios de ação predeterminados.

3 Nicholas Carr. The Shallows. What the internet is doing to our brains. New York: W. W. Norton, 2011.

4 Sherry Turkle. Alone together. Why we expect more form technology and less from each other. New York: Basic Book, 2012.

5 William Keith Campbell e Jean Marie Twenge. The narcissism epidemic. Living in the age of entitlement. New York: Atria, 2013.

6 Referência extraída de Stuart Jeffries. Grande Hotel Abismo: a escola de Frankfurt e seus personagens. São Paulo: Cia das Letras, 2016, p. 173.

7 Stuart Jeffries.

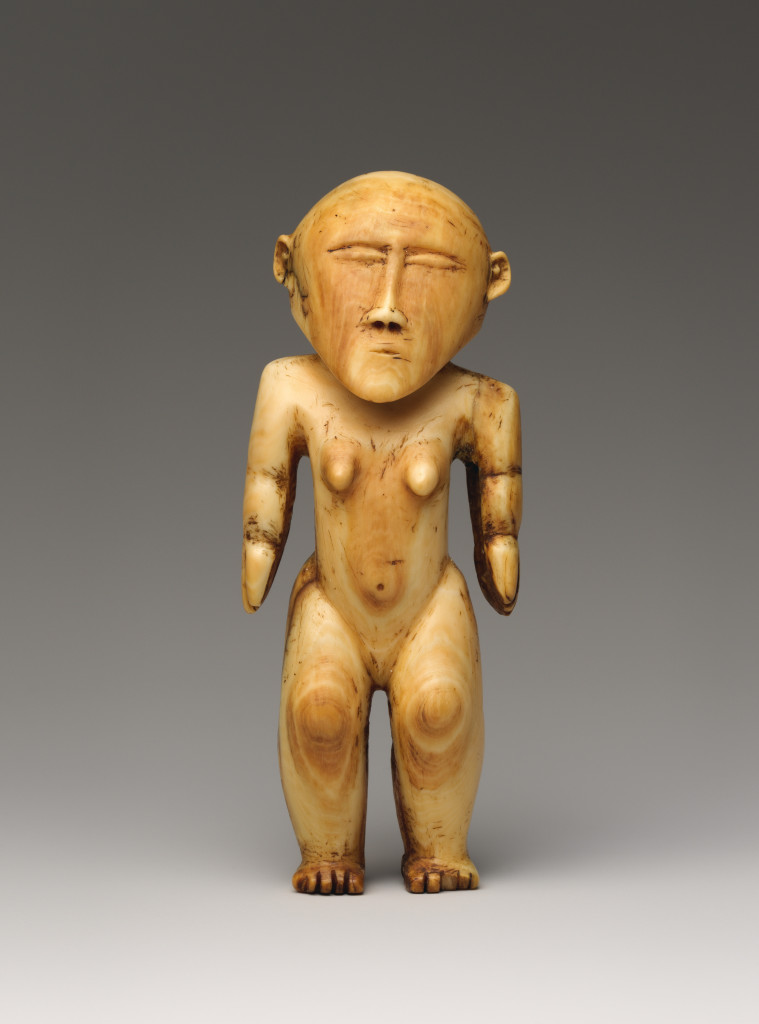

O encantamento da mulher indígena: o contra-ataque ao fascismo

Por Maria Clara Belchior

São as mulheres indígenas que nos ensinam sobre o enfrentamento, a resistência contida na semente do amanhã, destas portadoras da vida e das tradições milenares. Do semear na terra escassa e transformá-la no viver abundante. As benzedeiras centenárias, que curam as almas e corpos em seus encantamentos, que atravessam gerações, sobrevivem aos fascismos – enquanto os golpeiam de frente – com sua tradição e seu poder.

Mulheres cosmológicas, que se chama por PARENTAS, pisaram firme no chão de Brasília em agosto de 2019, durante a 1a Marcha das Mulheres Indígenas.

O evento de 14 de agosto de 2019 fez o Estado brasileiro cair de joelhos fracos enquanto marchavam por território, corpo e espírito.

TEKOHA

para os guarani kaiowás é o território sagrado, ancestral, onde a vida indígena pode existir verdadeiramente.

“Para os povos indígenas, trata-se de requerer os territórios sagrados, dos quais emergem seus espíritos, suas histórias e sua cosmovisão” – Belchior, 2021.

Sem tekoha não há plenitude de vida

Filhas e filhos de guerreiras crescem e se nutrem na luta, como sementes, e desde cedo são alvos de todo tipo de violência.

Apesar de todos os chamamentos, ninguém do governo bolsonarista apareceu durante a marcha. Ao final, só se ouviam os cantos e pés firmes ritmados em frente ao Congresso Nacional.

–

Medicina, conservadorismo e pânico moral

A guerra às drogas e o processo de contrarreforma psiquiátrica no Brasil contemporâneo: duas faces de uma mesma moeda?

Por Rafael Coelho Rodrigues

A proibição do cultivo, consumo e venda de substâncias psicoativas implementada a partir do século XX, é a base para uma política que se tornou conhecida como “guerra às drogas”. Neste texto, buscamos sustentar que tal política funciona como um dispositivo através do qual se torna possível realizar o corte biopolítico que efetua, no contemporâneo, estratégias do racismo de Estado próprias da biopolítica (1). Buscamos demonstrar que esta guerra tem como principais efeitos a criminalização e extermínio da população jovem e negra, assumindo, assim, uma função necropolítica (2).

Nesse sentido, nosso objetivo é realizar uma análise com o intuito de municiarmos nossas máquinas de guerra contra o aparelho de Estado (3). Entendemos que ampliar a análise do presente a partir da análise de documentos, leis, decretos, teorias e práticas que compõem esse cenário, possibilita que ampliemos também nossas práticas de resistência.

Este cenário é intensificado nos últimos anos com o processo de contrarreforma psiquiátrica em curso no país. Considerando que os manicômios sempre foram espaços de violência, tortura e segregação de parcelas indesejadas da população, o retorno da abertura de novos leitos, assim como o investimento maciço em comunidades (que se conclamam como) terapêuticas, que em larga escala possuem denominações religiosas, indicam que há a necessidade contínua por parte do Estado brasileiro de matar, aprisionar e segregar a parcela cada vez maior da população que passa a se tornar supérflua à lógica neoliberal — característica do que foi denominado como devir negro do mundo (4). Desse modo, a segregação como justificativa de cuidado volta à cena, em detrimento do efetivo cuidado territorial em liberdade, pautado pela lógica da atenção psicossocial e pelas diretrizes do SUS.

O PROIBICIONISMO

Desde o final do século XIX e, principalmente, no século XX, se estabeleceu uma regulamentação a partir de uma série de legislações e tratados internacionais que implementaram uma ampla política proibicionista às substâncias narcóticas e psicotrópicas. O proibicionismo teria como objetivo a erradicação da produção de drogas ilícitas e a redução do consumo, mediante um suposto incremento da proteção à saúde pública (5). Segundo Fiore (6), o proibicionismo pode ser entendido como uma forma simplificada de classificar o paradigma que rege a atuação dos Estados em relação a determinado conjunto de substâncias. No entanto, seus desdobramentos vão muito além de convenções e legislações nacionais, modulando o entendimento contemporâneo sobre o que são substâncias psicoativas ao estabelecer limites arbitrários para usos de drogas, que passa a considerar como “legais/positivas” em detrimento de outras, que passa a considerar como “ilegais/negativas”.

Carneiro (7) menciona que estas legislações instituíram a separação atual em três diferentes circuitos de circulação das drogas: as substâncias ilícitas, as licitas medicinais e as licitas recreativas. Segundo o autor, a história das drogas é, antes de tudo, a história de suas regulações, da construção de seus regimes de circulação e das consequentes representações culturais e políticas de repressão, incitação ou tolerância.

A ampla adesão brasileira aos tratados proibicionistas, diferentemente do que ocorreu em relação a adesão aos sistemas universais e regional de proteção aos direitos humanos, é fruto, segundo Boiteux (8), da violência estrutural praticada pelo Estado brasileiro e sua adesão ao punitivismo como política penal. Como resultado desta política, temos o incremento da violência, a partir da militarização do “combate” às drogas; o aumento de penas de prisão, com o encarceramento em massa; o que provoca, dentre outros efeitos, a superlotação de penitenciárias e o fortalecimento da histórica criminalização da pobreza no Brasil.

Saad (9), ao pesquisar o período anterior à proibição da maconha no Brasil, percebeu que nos discursos presentes no início do século XX havia algo que diferenciava a maconha de outras substâncias, a saber, sua origem africana e seu consumo sempre associado aos negros e seus descendentes, que representavam supostamente o atraso e a degeneração. Tais discursos “apontam para um combate mais direcionado a práticas culturais e grupos raciais específicos do que à substância em si (10)”.

Nesse contexto, continua a autora, “as práticas e costumes negros, tão presentes em uma sociedade recém saída da escravidão, representavam empecilhos para o lema ‘ordem e progresso’ pretendido pela elite política e intelectual”(11). Assim como o candomblé e a capoeira, a maconha estaria associada aos africanos e seus descendentes e seu uso, além de prejudicar a formação de uma República moralmente exemplar, poderia se disseminar entre as camadas ditas saudáveis – leia-se, brancas – e arruinar de vez o projeto dessa nação civilizada. Ainda segundo Saad, a transformação do uso de drogas psicoativas em “problema social” foi cercada por fatores que não podem ser isolados uns dos outros, sejam eles religiosos, políticos, econômicos ou morais. Na virada do século XX, com o processo de consolidação do saber médico institucionalizado e a regulamentação estatal das drogas, foi-se fortalecendo a ideia de que certas substâncias propiciavam estados de loucura e impediam uma vida social saudável e regrada.

Com a regulamentação das substâncias em decorrência da institucionalização da medicina, começaria a ser delineada a linha que passava a separar “droga” de “fármaco”. Com o apoio do Estado, os médicos garantiram a exclusividade de sua atuação em relação a prescrição das drogas. Iniciou-se uma cruzada contra curandeiros e herbolários que exerciam atividades terapêuticas.

Esses médicos também foram fundamentais para a inserção e recuperação das teorias raciais no fim do século XIX e início do XX, adaptando-as ao modelo liberal do Estado brasileiro. O projeto político nacional tinha as teorias raciais como modelo teórico viável na justificativa do complicado jogo de interesses que se montava.

A medicina legal, especialidade que unifica o conhecimento das áreas médica e jurídica, mostrava que uma nação com tanta influência negra estaria fadada ao fracasso caso não fossem tomadas as devidas providências. Através da ciência, buscava-se legitimar o poder do homem branco e promover a manutenção da hierarquia social. A superioridade de uns sobre os outros foi previamente determinada, e a medicina oficial, através de seus métodos, dava o seu aval (12).

Costa (13) estabeleceu em seu livro sobre a história da psiquiatria no Brasil a cumplicidade cientifica da psiquiatria com as razões de Estado, no início do século XX, com a implantação da Liga Brasileira de Higiene Mental. Os programas da Liga passavam pelo desejo manifesto de emprego de medidas repressivas brutais no tratamento e prevenção da doença mental, da instauração de tribunais de eugenia e da defesa das ideias de raças inferiores e superiores, que eram, aparentemente, caucionadas pelas noções de hereditariedade genética dos traços psíquicos e culturais. Uma ideologia da pureza racial que passava pelo embranquecimento racial, predominante na cultura brasileira naquela época.

Esse sujeito da raça era o sujeito estudado para sustentar uma suposta existência da natureza humana, uma essência do sujeito, que poderia ser entendida pela decifração das leis da hereditariedade e da noção de degeneração. É nesse sentido que Saad (14) conclui que a proibição da maconha no Brasil se deu com base em argumentos pouco sólidos e com respaldo científico praticamente inexistente, mas a influência médica, o conservadorismo e o pânico moral abriram espaço para o surgimento desse projeto que buscou criminalizar, mais do que a planta, os que faziam uso dela. Os anos seguintes à proibição serviram para que as próprias estratégias de repressão fossem sendo desenvolvidas e adaptadas de acordo com o que se buscava.

Podemos apontar um continuum em relação à produção do pânico moral e do conservadorismo para a segregação e criminalização de grupos sociais mais vulnerabilizados no contemporâneo. Nesse sentido, nos últimos anos do século XX e até o presente momento, temos presenciado a produção do crack e de seus usuários como espécie de bode expiatório das mazelas sociais das grandes metrópoles brasileiras. Esta produção, conveniente quando se trata de construir políticas para higienização da cidade e especulação imobiliária, invisibiliza as inúmeras causas das cenas de usos de crack nessas cidades, como, por exemplo, a profunda desigualdade social e de acesso aos bens da cidade, como moradia digna, serviços de saúde e educação públicas, dificuldade na geração de renda e/ou trabalho, e a “tatuagem hedionda” que marca os corpos que transitam pelo sistema penitenciário, mesmo quando não estão em seu interior.

Consideramos esses elementos como indicativos dos motivos pelos quais o sistema proibicionista e o punitivismo se adequaram facilmente ao modelo repressivo brasileiro. A estratégia de guerra às drogas funciona como “carro-chefe” para a criminalização e extermínio da pobreza, através de um discurso em busca de lei e ordem, que são possibilitados pela produção do medo generalizado atribuído exclusivamente à violência urbana e, esta, à pobreza. Esta equação simplista tem como efeito direto um processo de encarceramento em massa da juventude pobre, negra e marginalizada, assim como também de seu extermínio.

Nas últimas décadas, principalmente, após a lei 11.346, de 2006, conhecida como “Lei das Drogas”, constata-se expressivo aumento do encarceramento no país. A tipificação penal de tráfico de drogas é a responsável pelo maior percentual de prisões, aproximadamente um terço. Em 1990, a população carcerária tinha pouco mais de 90 mil pessoas. Entre 1990 e 2005, o crescimento da população prisional foi de cerca de 270 mil nestes 15 anos. De 2006 até 2016, o aumento foi de aproximadamente 300 mil pessoas (15).

Neste sentido, nos últimos anos a população carcerária brasileira aumentou em 267%, se tornando a quarta maior do mundo, com aproximadamente 800 mil presos (16). Este cenário é ainda mais alarmante, quando realizamos uma análise interseccional (17). O número de mulheres encarceradas, entre 2000 e 2014, aumentou 567%, subindo de 5.601 para 37.380. A relação do encarceramento feminino com a acusação de tráfico ou associação ao tráfico é ainda mais dramática. Cerca de 67% estão encarceradas diretamente devido a proibição às drogas. Ao analisar a relação entre gênero, raça e classe na produção da subordinação social, percebemos a vulnerabilidade da mulher encarcerada no Brasil: jovem (metade tem até 29 anos), solteira (57%), negra (67%), com escolaridade extremamente baixa (50% não concluiu o ensino fundamental) (18).

Conforme ressalta Boiteux (19), as detentas são, em geral, chefes de família e responsáveis pelo sustento dos filhos, sendo que 80% delas são mães. Justamente por representar o perfil mais vulnerável à opressão social no Brasil, apesar de condenadas por crimes sem violência, essas mulheres são mais facilmente selecionadas pelo sistema penal.

Outro efeito nefasto da política de guerra às drogas no Brasil é o extermínio de uma massa incalculável de jovens negros e pobres. Na década de 1990, auge do neoliberalismo no Brasil (pelo menos até agora), somente a polícia do Rio de Janeiro matava aproximadamente mil pessoas por mês, sendo a grande maioria, pessoas com esse perfil. Em 2017, o número de pessoas mortas pela polícia no mesmo estado foi de 1.035 pessoas, o maior índice desde 2009 (20).

Tais números e a reverberação deles em nossa sociedade corroboram a tese de Malaguti (21), para quem vivemos um processo de adesão subjetiva à barbárie. A banalização desse extermínio também evidencia o que vários autores como Nilo Batista (22), Abdias do Nascimento (23) e Ana Luiza P. Flauzina (24) vêm denunciando há várias décadas como sendo efeito direto do processo de racismo estrutural (25) da sociedade brasileira. Quando de sua visita ao Brasil, a pesquisadora e ativista estadunidense Deborah Small (26) definiu a política de guerra às drogas como uma política racista, pois, possibilita ao Estado sua prática histórica de segregação e extermínio da população negra.

Entende-se, neste sentido, que a política estadunidense imposta à América Latina, denominada de guerra às drogas, ao construir e ser construída a partir de uma narrativa de aumento da criminalidade em decorrência do tráfico e de uma suposta epidemia do uso de substâncias psicoativas, principalmente a partir da década de 2010, constrói um cenário propício para os instrumentos de governo que encarnam em nosso dia a dia, o racismo de Estado, assim como pensado por Foucault (27).

Desta maneira, a política de guerra às drogas contribui para uma política de Estado higienista, racista, machista, implementada por um Estado oligárquico, patriarcal e colonialista. Entendemos esta como uma política que produz o corte biopolítico em sociedades como as nossas, atravessadas pelo que Foucault (28) denominou biopoder. Este conceito busca compreender as modalidades de governo da vida que passam por um conjunto de mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui suas características biológicas fundamentais entram na esfera política, numa estratégia política e de poder.

Desse modo, há, segundo Foucault, um grande paradoxo em nossa sociedade: o período em que mais se fala e se defende a vida é também aquele em que mais se mata (29). Os discursos de defesa e cuidado com a vida, nessa nova modalidade de gestão e governo da própria vida, têm sua importância e aceitação através do discurso científico e médico, que passam a pautar os modos legítimos de viver dentro de uma determinada norma. Com isso, há procedimentos de normalização que investem, principalmente, mas não só, contra as categorias que fogem à norma, dentre as quais, hoje, se enquadram os considerados usuários de drogas, especificamente, do crack.

Mbembe (30) entende que na atualidade o conceito de biopoder não é mais suficiente, tamanha a violência do Estado e dos poderes constituídos contra negros e minorias. Este autor denomina como necropolítica as formas contemporâneas da subjugação da vida ao poder da morte.

O CRACK COMO ATUALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DROGA

Como exposto anteriormente, a maconha foi utilizada no final do século XIX e início do XX como dispositivo que possibilitou a criminalização da cultura e do povo negro recém-liberto da escravidão. No final do século 20 e nos primeiros anos do século 21, parece ser o crack a principal substância psicoativa utilizada como dispositivo que propicia tal criminalização. Mas é com a implementação da “guerra às drogas”, a partir dos anos 1980, que se iniciou uma política estatal de extermínio desta população, tendo o combate às drogas como suposta justificativa.

Desse modo, com a radicalização do neoliberalismo e suas consequências sociais, é o crack que passou a operar como dispositivo de gestão da população indesejada das grandes metrópoles brasileiras. Outra função deste dispositivo crack, no contemporâneo, é possibilitar uma determinada forma de gestão destas cidades, tornadas agora cidades-negócio (cidades-espetáculo). O dispositivo crack funciona como ativo no mercado de capitais, contribuindo no processo de especulação imobiliária, de gentrificação e na formação das parcerias público-privadas (PPP), características próprias à racionalidade neoliberal e da gestão das metrópoles.

É através da gestão desta população que parte do gerenciamento da cidade-negócio se torna possível. O discurso de cuidado com os “dependentes do crack” possibilita práticas de segregação e internação compulsória de parte dessa população. Deste modo, os territórios degradados, largados há muito pelo Estado, ocupados por pessoas desprezadas e esquecidas por esse mesmo Estado, vão se tornando matéria prima para as PPPs e para a privatização dos espaços públicos.

Como condição de possibilidade deste modo de gestão da população usuária de crack, o discurso de uma epidemia da droga foi fundamental (31). Tal narrativa era cercada de elementos morais, religiosos e punitivistas, tendo frequentemente a associação entre os usuários de crack a zumbis. É neste cenário de comoção e medo no qual foi erigido e fortalecido o Programa Crack é possível vencer e sua justificativa orçamentária. Entre 2011 e 2014, o governo federal através deste Programa custeou 3,5 bilhões em ações interministeriais de cuidado, saúde e repressão ao tráfico.

O Programa tinha como base um tripé de ações voltadas para a Prevenção (a partir da educação, com informações e formação), do Cuidado (com aumento da oferta de tratamento de saúde e atenção ao usuário) e da Autoridade (enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas). Neste período de execução do programa, presenciou-se ações, pautadas pelo que Macerata, Dias e Passos (32) definem como paradigma da abstinência (33) em contraste com o paradigma da redução de danos (34). O paradigma da abstinência evidenciou um dispositivo “pouco definido, mas muito propagado e presente nas ruas mais centrais da cidade: a internação compulsória ou involuntária de dependentes químicos do crack” (35). Este dispositivo tem sido utilizado com ampla frequência como justificativa de suposta proteção social. Assim, vem se permitindo o recolhimento e internação compulsória de pessoas que vivem nas ruas das grandes cidades.

Contudo, apenas em 2014 foi realizada uma ampla pesquisa sobre o uso e o perfil dos usuários da substância no Brasil (36). A pesquisa demonstrou que a prevalência de uso regular de crack nas capitais brasileiras era de 0,8% da população adulta. Este dado é preocupante do ponto de vista da saúde pública, evidentemente; porém, encontra-se muito distante das prevalências estimadas de dependência do álcool, de oito a quinze vezes maiores, e distante de caracterizar uma epidemia.

No entanto, segundo Garcia (37), foram os marcadores de exclusão social que mais chamaram a atenção na interpretação dos dados da pesquisa. Oito em cada dez usuários regulares de crack são negros. Oito em cada dez não chegaram ao ensino médio. Essas proporções são bem maiores do que as encontradas no conjunto da população brasileira. Além disso, referem-se a características temporalmente anteriores ao uso de crack. Somavam-se a esses, outros indicadores de vulnerabilidade social, como viver em situação de rua (40%) e ter passagem pelo sistema prisional (49%). Entre as mulheres usuárias regulares de crack, têm-se o mesmo padrão de vulnerabilidade social, com o agravante de 47% delas relatarem histórico de violência sexual (comparado a 7,5% entre os homens). Este mesmo autor conclui que a exclusão social e uso de crack provavelmente formam um ciclo vicioso que se retroalimenta e ainda estende seu efeito mesmo àqueles que sequer fazem uso da droga (38).

Como dispositivo híbrido, o Programa Crack é possível vencer possibilitou o avanço na consolidação de uma rede de atenção psicossocial, em substituição à lógica hospitalocêntrica que regia o cuidado ao sofrimento psíquico no país. Nicodemos e Elias (39) salientam a expansão de novas estratégias e tecnologias de cuidado, como a implantação de Consultórios de Rua, Centros de Referência vinculado às Universidades e Escolas para Redutores de Danos.

Em um movimento paradoxal à expansão dos serviços territoriais calcados nos princípios do SUS e da Reforma psiquiátrica, possibilitou-se também práticas e políticas de exclusão, segregação e violência. Em detrimento das políticas que articulavam serviços intersetoriais para lidar com o histórico processo de exclusão dos usuários do crack, se fortaleceu de lá pra cá um cenário no qual internações voluntárias ou compulsórias foram legitimadas e estabelecimentos autodenominados comunidades terapêuticas (40) foram fortalecidos, muito em função de suas vinculações com lideranças políticas e religiosas (conhecidas como bancada cristã). Ou seja, ao mesmo tempo que fortalecíamos a rede de atenção psicossocial e sua lógica de cuidado territorial, a lógica da segregação e violência a essa camada da população também crescia.

A estratégia clínica da internação se contrapõe a lei 10.216/2001 (41), que regulamentou que são proibidos tratamentos em instituições asilares, principalmente, no que tange ao artigo 4º, que estabelece que a internação, em qualquer modalidade, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, sendo apenas permitida em situações excepcionais e graves.

Diferentemente desta estratégia que segrega os já excluídos, numa linha de continuidade com o proibicionismo e, deste modo, com a política de guerra às drogas, a estratégia de redução de danos (RD) possibilita lidar com esta problemática a partir de outra perspectiva, multifatorial. O uso da substância é mais um dos elementos que compõem a vida do sujeito, e a problemática do uso prejudicial precisa ser entendida junto com os outros elementos, tais como habitação, emprego e renda, segurança alimentar, consolidação de direitos sociais, saúde e educação. O processo de ampliação e definição da RD como um novo paradigma ético, clínico e político para a política pública brasileira de saúde de álcool e outras drogas, a partir de 2003, implicou um processo de enfrentamento e embates com as políticas antidrogas que tiveram suas bases fundadas no período ditatorial.

Segundo Passos e Souza (42), o mais essencial da perspectiva da redução de danos é ser um método construído pelos próprios usuários de drogas e que “restitui, na contemporaneidade, um cuidado de si subversivo às regras de conduta coercitivas. Reduzir danos é, portanto, ampliar as ofertas de cuidado dentro de um cenário democrático e participativo”.

Neste sentido, a estratégia da redução de danos é pensada como política transversal realizada a partir do funcionamento em rede de uma série de serviços intersetoriais. Busca-se, assim, a efetivação da capilarização da democracia nos territórios mais vulnerabilizados da cidade; do déficit de cidade à inclusão pela/através da cidade; democracia e atenção à saúde atravessadas, reforçando-se mutuamente, pois uma não existe sem a outra.

O PROCESSO DE CONTRARREFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL

Nos últimos trinta anos, as políticas públicas de atenção à saúde mental sofreram inúmeras alterações. O processo de transformação social e político nesta área ficou conhecido como reforma psiquiátrica. Este processo buscou desospitalizar e desinstitucionalizar milhares de pessoas, construir direitos e, assim, contribuir no processo de cidadania das pessoas em sofrimento psíquico e criar uma rede de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, reconhecidamente, violador dos direitos básicos da vida, transformando o cuidado pautado na lógica hospitalocêntrica, por um outro, pautado pela lógica da atenção psicossocial e territorial. Deste modo, a reforma psiquiátrica tem seu alicerce nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e nos anos de luta contra a ditadura civil-militar e pela redemocratização do país.

A partir de 2001, tudo começa a mudar. Com a Lei 10.216/2001, tem início uma real mudança no cenário assistencial em saúde mental, traduzida em uma importante rede de serviços de caráter extra-hospitalar, inseridos na comunidade e programados para ampliar práticas e projetos de cuidado com forte relação intra e intersetorial. “Deu-se uma inversão na curva do financiamento dos serviços, mais precisamente em 2006, de tal forma que os gastos com serviços extra-hospitalares passaram a ser maiores que os gastos com hospitais”(43). As estatísticas são reveladoras.(44)

Amarante (45) afirma que o processo de reforma psiquiátrica no Brasil fechou, aproximadamente, 60 mil leitos psiquiátricos. No início da década de 1980, estimava-se que o país possuía em torno de 100 mil pessoas internadas. Em 2005, tínhamos 40.942 leitos credenciados. Já em 2016, chegamos a 25.097 leitos.

Em 2011, através do Ministério da Saúde46, foi instituída a rede de atenção psicossocial (RAPS) com a finalidade de criar, ampliar e articular os pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2019, foram separadas as políticas de atenção à saúde mental e a política sobre drogas. A política sobre drogas passa a ser prerrogativa do Ministério da Cidadania. Neste mesmo ano, foi aprovada a nova Política Nacional sobre Drogas (47) que estabelece a abstinência como objetivo das ações e tratamentos que envolvem a questão do uso de substâncias psicoativas.

Outra disposição presente na nova legislação é o estímulo e apoio, inclusive financeiro, ao aprimoramento, desenvolvimento e estruturação física e funcional das Comunidades Terapêuticas. Com isso, temos um cenário no qual as comunidades terapêuticas que passam a ser diretamente financiadas pelo governo federal em 2011, chegam em 2017, com 2,9 mil vagas financiadas. Em 2019, chegam a 11 mil; a meta é atingir 20 mil vagas.

Em contraponto a este quadro de expansão do financiamento das comunidades terapêuticas, o financiamento dos outros serviços da Rede de Atenção Psicossocial sofre um processo de subfinanciamento e, até mesmo, desfinanciamento a partir da aprovação da Emenda Constitucional 95 (48). Ao mesmo tempo que encontramos um desinvestimento em serviços escritos como substitutivos ao hospital psiquiátrico, o hospital especializado, inserido na RAPS através da Portaria ministerial (49), obteve aumento de 62% no valor da tabela das internações psiquiátricas. Este quadro contrastante, entre aumento de investimento em serviços ordenados pela internação como direção terapêutica e diminuição do financiamento dos serviços territoriais e regidos pela lógica da atenção psicossocial, demonstra que a inversão na curva de financiamento ocorrida em 2006, na qual os serviços extra-hospitalares passam a receber mais recursos do que os serviços hospitalares, não se manteve, indicando uma inflexão no movimento de fortalecimento do paradigma territorial e psicossocial.

Em 2017 foi elaborado o Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas (50), produzido pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) em parceria

com o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (PFDC). Na inspeção, foram fiscalizadas 28 comunidades terapêuticas, e a conclusão foi de que todas apresentavam práticas consideradas violadoras de direitos humanos, tais como: monitoramento de correspondências, de ligações e de saídas; desrespeito à escolha de credo; regime de punições; internações sem indicação médica; locais para isolamento; ausência de comunicação das internações involuntárias ao Ministério Público; agressões físicas e verbais; laborterapia; estrutura física para contenção; restrição aos vínculos familiares; excesso de medicação; relato de usuários internados há mais de três anos e sem histórico de dependência (pessoas em sofrimento psíquico ou transtorno mentais).

A RETOMADA DE UMA LUTA QUE NUNCA CESSOU

Desde o início da década de 2010, as pressões da indústria da loucura e do mercado da fé já disputavam a construção das políticas públicas em saúde mental. Em 2015, período conturbado da política nacional, a então presidenta Dilma Rousseff nomeou o psiquiatra Valencius Wurch Duarte Filho como coordenador nacional de saúde mental. Esse psiquiatra, notadamente contrário ao processo de reforma psiquiátrica brasileira, tinha sido diretor do maior manicômio privado brasileiro, a Casa de Saúde Dr. Eiras, fechada devido as constantes violações aos direitos Humanos (51). Naquele momento, os movimentos sociais em defesa da saúde pública, de trabalhadores/as da saúde, de usuários da rede de saúde mental e de familiares, ou seja, um amplo leque de movimentos sociais que fazem parte historicamente do processo da reforma, iniciou uma resistência a essa nomeação (que tinha como intuito contribuir no processo de governabilidade da gestão petista).

Os movimentos ocuparam a sala da coordenação de saúde mental no Ministério da Saúde por 121 dias, demonstrando a força de resistência dos movimentos constituintes da reforma. De lá pra cá, os movimentos constituintes tanto da reforma psiquiátrica quanto do Sistema Único de Saúde, imbricados desde seus surgimentos, vem demonstrando força na luta contra o processo de contrarreforma psiquiátrica em vigor e de destruição do SUS. Desse modo, tais movimentos de resistência mostram que continuam vivos e cada vez mais necessários na firmação cotidiana que sinaliza que onde exista poder há e sempre haverá resistência. (52)

Resistir à segregação como modo de suposto cuidado é lembrar que cerca de 70% das pessoas internadas no Hospício Colônia de Barbacena/MG, não tinham diagnósticos de doença mental. “Eram epilépticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder”(53). A indústria da loucura, sustentada por saberes e práticas ditas científicas, que agora volta junto ao mercado da fé, lucrava com essa modalidade de suposto cuidado pautado pela lógica higienista da cidade do capital.

Os pacientes do Colônia morriam de frio, de fome, de doença. Morriam também de choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes, que a sobrecarga derrubava a rede do município. Nos períodos de maior lotação, dezesseis pessoas morriam a cada dia. Morriam de tudo – e também de invisibilidade. Ao morrer, davam lucro. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para dezessete faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em ácido, no pátio do Colônia, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Nada se perdia, exceto a vida (54)

Ao visitar este manicômio em 1971, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, um dos pioneiros na luta antimanicomial, afirmou em uma entrevista coletiva que esteve em um campo de concentração nazista. Disse que em nenhum outro lugar do mundo, tinha presenciado tragédia como aquela. Arbex (55) estima que aproximadamente 60 mil pessoas morreram somente naquele hospício.

De nossa parte, como docente e pesquisador de universidade federal, foi necessário sair dos muros seguros da universidade. Ocupar novamente os serviços públicos de saúde mental e contribuir na luta diária dos/as trabalhadores/as da saúde pública, dos/as usuários/as e de seus familiares. Ocupar o chão do serviço público de saúde que passou a ser desfinanciado (56) (desde sua criação foram subfinanciados), com seus problemas no funcionamento do cuidado em rede, na seleção das equipes (muitas vezes funcionando como “cabides de empregos”) e em suas formações continuadas, dos desmandos de gestões preocupadas majoritariamente com o rendimento eleitoral de suas ações; ou seja, ocupar o serviço e perceber que as dificuldades reais de implementação da lógica da atenção psicossocial, baliza da reforma psiquiátrica, estão lá e fazem parte do cotidiano dos serviços e de seus trabalhadores/as, usuários/as e seus/suas familiares. Tais dificuldades são parte do processo de promoção de cuidado em um sistema tão complexo e universal quanto o SUS, ampliadas quando vivemos em uma governamentalidade neoliberal. No entanto, tais dificuldades servem para reafirmamos ali, onde acontece a reforma em ato, que acreditamos nos seus pressupostos e em seus resultados. Reafirmar que o cuidado é e só é possível em liberdade, com a conquista de direitos e exercício de autonomia e corresponsabilização dos usuários/as. Talvez seja por essas características que a reforma psiquiátrica brasileira esteja sendo tão atacada, pelo seu potencial crítico e por possibilitar que a saúde seja exercida em seu potencial de participação política, protagonismo social e resistência (re-existência).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, buscamos evidenciar um continuum entre o proibicionismo de algumas substâncias psicoativas, a política denominada como “guerra às drogas” e o atual processo de contrarreforma psiquiátrica brasileira. Nota-se relação entre setores religiosos cristãos, o Conselho Federal de Medicina, empresas farmacêuticas, os setores de segurança pública do Estado e a lógica neoliberal. O efeito direto deste conglomerado necropolítico é o extermínio de jovens pobres e negros e o encarceramento em massa tanto em presídios e agora, novamente, em manicômios e comunidades ditas terapêuticas.

O crack surge como dispositivo a partir do qual modalidades de gestão da população indesejada e da cidade do capital se tornam possíveis. Esta governamentalidade só é possível através de uma série de práticas laterais ao Estado, legitimando um discurso de cuidado e proteção aos “dependentes do crack”. Colocar estes saberes e práticas em análise é tarefa urgente para a luta por um cuidado efetivo em liberdade, que contribua para a expansão da vida e de suas experimentações vitais.

Há a necessidade de resistir a este modo de governamentalidade de distintas maneiras. Uma delas, que não pode ser menosprezada, é a necessidade de criação de possibilidades terapêuticas e clínicas que sejam balizadas pelas diretrizes do SUS e da reforma psiquiátrica brasileira. Precisamos efetivar a reforma em ato!

Mesmo com todas as dificuldades pelas quais os serviços e equipes de saúde atravessam, é imperativa a criação de estratégias que sejam efetivas de cuidado em liberdade. Grupos de gestão autônoma da medicação, acompanhamentos terapêuticos, práticas de intensificação de cuidado para usuários em crise aguda, são exemplos de estratégias criadas nos últimos anos buscando efetivar a reforma em sua perspectiva terapêutica. Desde modo, mais uma vez, fica estabelecido que toda a prática clínica é também política. A reforma psiquiátrica consolida-se no território a partir desta clínica não mais disciplinar, ortopédica, normalizante, mas sim, por uma clínica peripatética (57), rizomática, plural. Uma clínica que abre possibilidades e não se fecha em diagnósticos. E ao abrir e multiplicar as entradas e saídas possíveis, contribui para uma vida que resiste ao que a constrange e a limita.

As comunidades ditas terapêuticas hoje se encontram no centro da disputa pela direção e sentido das atuais políticas de atenção ao uso de drogas no Brasil. É urgente que consigamos disputar este sentido e direção onde quer que estejamos, seja o chão das cenas de uso de substância psicoativas, conhecidas pejorativamente como cracolândia, seja nos gabinetes das universidades ou nos serviços públicos de saúde, educação e assistência social.

A liberdade é terapêutica! Que ousemos radicalizar os preceitos do SUS e da reforma psiquiátrica brasileira, onde quer que estejamos. Já passou da hora.

Notas:

1 Michel Foucault. Em defesa da sociedade. Martins Fontes, 2005.

2 Achille Mbembe. Necropolítica.N-1 edições, 2018.

3 Gilles Deleuze e Félix Guattari.Mil Platôs. Editora 34, 2008.

4 Achille Mbembe. Crítica da razão negra. Ed. Antígona, 2017.

5 Luciana Boateux. Brasil: Reflexões críticas sobre uma política de drogas repressiva. Revista Sur , v.12, n. 21, pags. 01-06, ago. 2015. In: sur.conectas.org

6 Maurício Fiore. O lugar do Estado na questão das drogas: o paradigma proibicionista e as alternativas. Novos Estudos –CEBRAP 92, março. pp. 9-21, 2012.

7 Henrique Carneiro. A história do proibicionismo. São Paulo: Ed. Autonomia Literária, 2018.

8 Luciana Boiteux.

9 Luísa Saad. “Fumo de negro”: a criminalização da maconha no pós-abolição. Salvador: Edufba, 2019.

10 Luísa Saad.

11 Luísa Saad.

12 Luísa Saad.

13 Jurandir Freire Costa. A história da psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Garamond, 2006.

14 Luísa Saad.

15 Juliana Borges. O que é: Encarceramento em Massa? Belo Horizonte/MG; Letramento; Justificando, 2018.

16 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. http://depen.gov.br/DEPEN. Acesso em 24/06/2020.

17 Carla Akotirene. Interseccionalidade. São Paulo: Ed. Pólen, 2019.

18 Luciana Boiteux.Encarceramento feminino e seletividade penal. Disponível em: http://redejusticacriminal.org/pt/portfolio/encarceramentofeminino-e-seletividade-penal. Acessado em 17/09/2017.

19 Luciana Boiteux, 2017.

20 Daniel Cerqueira, D. Atlas da Violência 2017. IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rio de janeiro, 2017.

21 Vera Malaguti Batista. Adesão subjetiva à barbárie. In: BATISTA, V.M. (org.) Loic Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro. Ed. Revan, 2012.

22 Nilo Batista. Política criminal com derramamento de sangue. In: Discursos sediciosos: crime, direito e sociedade. Ano 3, n 5 e 6. Rio de Janeiro. Instituto Carioca de Criminologia. Freitas Bastos Ed. 1998.

23 Abdias do Nascimento. O genocídio do negro brasileiro. Processo de um racismo mascarado. São Paulo; Perspectiva, 2017.

24 Ana Luiza P. Flauzina. Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro. Rio de janeiro; Contraponto, 2008.

25 Silvio Luiz de Almeida. Racismo Estrutural. Coleção Feminismos Plurais. São Paulo: Pólen, 2019.

26 Deborah Small. Palestra realizada na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2016.

27 Michel Foucault. Em defesa da Sociedade. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2005.

28 Michel Foucault, 2005.

29 Michel Foucault, 2005.

30 Achille Mbembe, 2018.

31 Antonio Lancetti. Contrafissura e plasticidade psíquica. São Paulo: Hucitec, 2015.

32 I. Macerata; R. Dias; E. Passos, E. Paradigma de guerra às drogas, políticas de ordem e experiências de cuidado na cidade dos megaeventos. In: V. Batista, L. Lopes, organizadores. Atendendo na guerra: dilemas médicos e jurídicos sobre o “crack”. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2014.

33 Por paradigma da abstinência entenda-se algo diferente da abstinência enquanto uma direção clínica possível e muitas vezes necessária. Paradigma da abstinência, segundo Passos e Souza, é uma rede de instituições que define uma “governabilidade das políticas de drogas e que se exerce de forma coercitiva na medida em que faz da abstinência a única direção de tratamento possível, submetendo o campo da saúde ao poder jurídico, psiquiátrico e religioso”.

34 O paradigma da redução de danos apresenta como princípios constitutivos a busca por contribuir para o exercício da cidadania dos usuários de substâncias psicoativas, corresponsabilizando-os pelo próprio processo de promoção de saúde e autonomia, preconizando o cuidado em liberdade, numa perspectiva de cuidado integral, com a construção de projetos terapêuticos entre equipe de saúde e usuários. Estes projetos terapêuticos singulares são construídos junto com os usuários, não excluindo a abstinência de determinada substância, quando necessária e consensuada entre equipe e usuário e como parte do projeto terapêutico. Já uma política pública pautada pela abstinência exclui a possibilidade de redução de danos, caso o usuário opte pela continuidade do consumo.

35 I. Macerata; R. Dias; E. Passos, E. Paradigma de guerra às drogas, políticas de ordem e experiências de cuidado na cidade dos mega-eventos. In: Batista V, Lopes L, organizadores. Atendendo na guerra: dilemas médicos e jurídicos sobre o “crack”. Rio de Janeiro: Ed. Revan; 2014.

36 Francisco Inácio P. M. Bastos e Neilane Bertoni. Pesquisa nacional sobre o uso de crack. Quem são os usuários de crack e/ou similares do Brasil? Quantos são nas capitais brasileiras? Rio de Janeiro: Lis/Icict/Fiocruz, 2014.

37 Leon Garcia. Prefácio. In: Crack e exclusão social / organização, Jessé Souza. — Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, 2016.

38 Leon Garcia, 2016.

39 J.C. de O. Nicodemos; L. Elia. Análise crítica das políticas públicas brasileiras de saúde mental em uma perspectiva histórica. In: A.C. Souza (org.). Entre pedras e fissuras. São Paulo: Hucitec, 2016.

40 As comunidades terapêuticas, embora, infelizmente, formalmente façam parte dos serviços constitutivos da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, diferencia-se dos demais serviços ao ter como estratégia terapêutica a internação de média e longa duração, pela abstinência obrigatória, por constituir-se como instituições privadas sem fins lucrativos e, na maioria das vezes, possuir vinculações religiosas e, estas, ainda, se tornam atividades dentro das alternativas ditas terapêuticas, assim como, a terapia pelo trabalho (laborterapia).

41 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm Acesso em: 28 jan. 2020.

42 Eduardo Henrique Passos Pereira e Tadeu Paula Souza. Redução de danos e saúde pública: construções alternativas à política global de “guerra às drogas. Psicologia & Sociedade; 23 (1): 154-162, 2011.

43 Mônica de Oliveira Nunes et al. Reforma e contrarreforma psiquiátrica: análise de uma crise sociopolítica e sanitária a nível

nacional e regional. Ciência & Saúde Coletiva, 24(12):4489-4498, 2019.

44 Em 2001, a política de saúde mental registrava gasto de 79,39% com despesas hospitalares e 20,46% nos serviços extrahospitalares. Em 2013, os gastos com a rede hospitalar somaram 20,61%, enquanto os serviços substitutivos tiveram 79,54% do gasto da área de saúde mental. Com a mudança no perfil do financiamento, verificou-se uma curva de crescimento no número de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da ordem de 1.722%, passando de 148 em 1998 para 2.549 unidades em 2017. O Programa De Volta para Casa, que regulamentou o auxílio-reabilitação psicossocial atualmente na faixa de R$ 412,00 mensais para egressos de longas internações, também teve aumento significativo: em 2003, eram 206 beneficiados, e em 2014 foram 434918, um crescimento de 2.111%. O número de Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) cresceu 200% em três anos, saindo de 289 unidades habilitadas em 2014 para 578 em 2017.

45 Paulo Amarante. Mudanças na Política Nacional de Saúde Mental: participação social atropelada, de novo. Boletim informativo do Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS) e do Centro de Documentação Virtual (CDV), Salvador, n. 15, p. 5-6, jan./fev. 2018.

46 BRASIL. Ministério da Saúde. Decreto nº 3.088 que instituiu a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS.

47 Brasil. Ministério da Saúde (MS). Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. 2017. Disponível em: http://

portalms.saude.gov.br/politicanacional-desaude-mentalalcool-e-outras-drogas. Acesso e:m 27 Jan 2020.

48 Emenda Constitucional conhecida como Emenda do Teto de Gastos Públicos.

49 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.588/2017.

50 Conselho Federal de Psicologia; Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão/Ministério Público Federal. Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas – 2017. Brasília DF: CFP, 2018.

51 A Casa de Saúde Dr. Eiras Paracambi foi fundada em 1963, como filial da Casa de Saúde Dr. Eiras Botafogo, instalada no bairro de Botafogo, região nobre do município do Rio de Janeiro. A unidade Paracambi se destinava exclusivamente a pacientes psiquiátricos, denominados “sem possibilidades terapêuticas”. No período de sua criação, pré-ditadura, a Casa de Saúde Dr. Eiras Paracambi tinha capacidade de receber 2.550 internos. O hospital se localiza em uma zona rural a 90 km do município do Rio de Janeiro. Em 1991, trabalhadores do Hospital de Paracambi denunciaram à Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro os maus tratos e as péssimas condições de assistência em que os pacientes se encontravam na instituição. Esta

denúncia deu origem a uma grande mobilização e a estruturação de uma “triagem” que se configurou em uma porta de entrada municipal responsável pelas autorizações de internação hospitalar. Fonte: Lappis, disponível em https://lappis.org.br/site/um-pouco-de-historia-saude-mental-ja-foi-o-sustento-domunicipio-de-paracambi/2530

52 Michel Foucault. Ditos e escritos vol. V. Estratégia, saber-poder. Manoel Barros da Motta (org.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.

53 Eliane Brum. Prefácio, p. 14. In: Arbex, D. Holocausto brasileiro. São Paulo: Geração Editorial, 2013.

54 Eliane Brum, 2013.

55 Daniela Arbex. Holocausto brasileiro. São Paulo: Geração Editorial, 2013.

56 Resultado da implementação da EC 95, conhecida como Ementa Constitucional de Teto dos Gastos Públicos.

57 Lancetti, A. Clínica Peripatética. São Paulo: Ed. Hucitec, 2009.

Espiritualidade como resistência nas encruzilhadas da atualidade política brasileira

Quais alternativas podem ser pensadas para reverter a religião capitalista que agrega mais e mais fiéis a cada dia e como é necessário repensar o lugar conferido à religião em nosso imaginário

Por Alexandre Simão de Freitas

É essa batalha incessante das divindades tomando partido em nossos conflitos mais agudos, que nos jogam nas trincheiras ou dão risadinhas pelas costas de nossos diplomatas, que queremos descrever em dois de seus aspectos mais aparentes: a crise do capitalismo e a história do fascismo (1)

Os deuses ainda vivem e tomam partido em nossas vidas. Essa afirmação aparentemente desprovida de sentido pode ser tomada como um signo, dentre tantos outros, do fechamento de mais um ciclo político em nosso país, e que vem alterando as relações de forças que historicamente regiam o exercício do poder governamental nos últimos 25 anos. Nessa direção, importa lembrar que, logo após ter sido anunciado o resultado das eleições gerais de 2018, o presidente eleito, antes de proferir seu discurso da vitória, delegou a palavra a um senador da República, também pastor e cantor gospel, que começou afirmando que “os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus”. Na sequência, após pedir que os presentes orassem em agradecimento pelos resultados alcançados, foi, ao final, acompanhado em coro ao declamar o bordão da campanha: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos (2).

Há que se atentar, com mais vagar, para as facetas desse deus evocado pelos bolsonaristas e suas implicações tanto para a democracia quanto para as novas formas de resistência social e política. Como lembra Ronaldo de Almeida, além de apresentar uma face “terrivelmente cristã” que, ao minimizar intencionalmente os seus caracteres católicos, exclui quaisquer referências explícitas às religiões afro-brasileiras, incorpora uma relação excêntrica com o judaísmo apreendido à luz do “evangelismo de matriz fundamentalista norte-americana”(3).

Ao mesmo tempo, esse deus bolsonarista ativa forças sociais que haviam sido parcialmente desarticuladas pelas lutas sociais e pelos movimentos políticos orientados pela defesa dos direitos humanos e das diferenças.

Uma vez desrecalcadas, essas forças têm produzido alianças estratégicas com projetos econômicos ultraliberais, apelando à religião para pautar uma moralidade pública definida pela regulação massiva dos corpos, sobretudo no que se refere à sexualidade, ao gênero e à reprodução, inclusive com pretensões de intervenção no âmbito legal. Nesse contexto, as cosmovisões religiosas tornam-se objeto de disputas acirradas em prol da formação de uma comunidade política orientada por códigos binários que simplificam a realidade, ao mesmo tempo em que disseminam sentimentos como o medo e o ódio.

O argumento acionado, como sabemos, é que o Estado é laico, mas a sociedade brasileira é religiosa. Pressuposição que distorce o sentido mesmo de liberdade religiosa, um dos fundamentos das liberdades modernas vigente em nosso dispositivo constitucional, voltada à proteção da diversidade e da liberdade de consciência.

O fato é que nos deparamos com uma militância estrutural e sistêmica ancorada em uma governamentalidade de forte teor pastoral que, inclusive, desafia abertamente o avanço do naturalismo científico.

Em pesquisas recentes, Jünger Habermas tematiza como o processo de racionalização forçou as religiões a renunciarem a suas pretensões de validade absoluta, limitando-as a oferecer uma visão de mundo entre outras igualmente legítimas (4). Essa dinâmica de secularização da vida social apoiou-se em três fatores históricos centrais: o progresso técnico-científico, que fomentou uma concepção antropocêntrica de mundo; a diferenciação dos subsistemas do direito, da política, da arte, etc., que fez com que as religiões se tornassem um assunto privado; e o processo de urbanização, que acelerou a passagem de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial e, posteriormente, pós-industrial. No entanto, desde os anos 1980, “os dados empíricos sobre o significado da religião” não sustentam mais a tese da secularização”(5), uma vez que, não há dúvidas, a religião continua a exercer um papel central no espaço público, seja pela atuação crescentemente politizada de grupos conservadores e neoconservadores, alguns de teor abertamente fascista, seja pela emergência de novos movimentos fundamentalistas.

Na sociedade brasileira, por exemplo, vemos e vivemos em um cenário atravessado pelo acirramento de contendas religiosas que tem modificado a própria consciência pública ao materializar dissensos valorativos no interior das várias formas de vida. Assim, o bordão bolsonarista Brasil acima de tudo e Deus acima de todos nos força a pensar os impactos do processo de tradução, e mesmo de imposição, de determinados conteúdos semânticos religiosos no interior da esfera pública. Como não lembrar os discursos proferidos pelos deputados brasileiros que “votaram em nome de Deus” no processo de admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma Rousseff(6)?

A tarefa é urgente sobretudo quando se considera que, para além de alguns círculos restritos da esfera acadêmica, os movimentos sociais e os atores políticos institucionalizados, com raras exceções, tenderam a negligenciar ou minimizar os pressupostos teológico-metafísicos carregados pelas religiões para os âmbitos da economia e da própria cultura política brasileira. Isso sem tocar no fato de que a tradição cristã praticamente monopolizou o acesso à metafísica, privilegiando categorias como substância, essência e identidade, enquanto uma parte significativa dos nossos conceitos políticos se constituem como versões secularizadas de antigos conceitos teológicos (7).

Com esse horizonte em vista, desde 2013, temos buscado desdobrar uma especulação ancorada nas chamadas artes neoliberais de governo, visando oferecer fragmentos para uma cartografia cosmopolítica agenciada pela entrada no Antropoceno (8), tematizando o papel da espiritualidade, desconfinada do terreno estrito da religião, na tarefa de interrogar os limites antropoteocêntricos da metafisica política ocidental.

Por razões de espaço, aqui, o argumento foi ajustado para elucidar a seguinte indagação: em que medida a espiritualidade pode se constituir como um fator de resistência política? O ponto de partida compreende que, no contexto político atual, experienciamos uma clivagem abissal entre “nós” e “eles” (9) alimentada por uma visão partidarizada da religião que aciona um imaginário belicoso, onde palavras de ordem e adjetivações agressivas assumem um foco preciso, do antipetismo ao antiesquerdismo, fazendo de qualquer crítico das pautas governamentais em curso um alvo de ataques.

O CAPITALISMO COMO RELIGIÃO : FÉ, CRÉDITO E SACRIFÍCIOS

Para problematizar o modo como a religião tem sido acionada para fazer a política brasileira operar na lógica do inimigo, começo lembrando uma afirmação de Walter Benjamin de que o capitalismo deveria ser visto como uma religião (10). Essa proposição não se constitui como uma simples analogia comparativa. Para Benjamin, de fato, o capitalismo não representa tão somente uma secularização da ética protestante (11), configurando-se essencialmente como um fenômeno religioso de caráter parasitário.