Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

É possível pensar em uma transição energética popular? Uma experiência brasileira diz que sim

Por Bárbara Poerner – 29/05/2024

Conheça o Veredas Sol e Lares, uma usina fotovoltaica localizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, proposta pelo Movimento Atingidos por Barragens e parceiros, e desenvolvida com protagonismo das comunidades em todas as etapas

Metodologia participativa baseou o processo de construção e implementação da usina l Foto: MAB/Divulgação

No dia oito de março de 2018, Aline Ruas marchou ao lado de mais de 300 mulheres no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, reivindicando que “mulheres, água e energia não são mercadoria”. Naquele dia, uma conquista foi alcançada: o Governo do estado mineiro assinou um termo de cooperação técnica para a execução do Projeto Veredas Sol e Lares.

O Veredas Sol e Lares é uma usina solar fotovoltaica (USFV), construída sobre o lago da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santa Marta, que estava operando com baixíssima capacidade. Localizada no Vale do Jequitinhonha, semiárido de Minas Gerais, a região concentra intenso conflito fundiário relacionado à exploração de eucalipto e lítio.

Aline, uma das coordenadoras do Movimento Atingidos por Barragens (MAB) em Minas Gerais, conta que o movimento “elaborou um projeto que propusesse ao Estado brasileiro uma metodologia popular e participativa, na qual a energia possa realmente ser pensada através do povo, com o povo e para atender às demandas do povo”.

Atingida pela barragem do Calhauzinho, no município de Açude, ela explica que a geração da energia da usina, que começou a operar oficialmente no final de 2023, será destinada a 1.250 famílias atingidas, de 21 municípios do Vale do Jequitinhonha e Rio Pardo. Serão aproximadamente quatro mil pessoas diretamente beneficiadas.

Hoje, a Usina integra o Plano de Recuperação e Desenvolvimento de áreas e territórios atingidos por barragens no Vale do Jequitinhonha. Além do MAB, a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (AEDAS) foi uma das proponentes; Efficientia S.A. e CEMIG (companhia de energia elétrica de Minas Gerais) estão como financiadoras; e PUC Minas e Axxiom Tecnologia e Inovação como parceiras executoras.

Como continuidade da agenda, foi criada, em 2022, a Associação dos Consumidores de Geração Distribuída de Minas Gerais – Veredas Sol e Lares, focada na gestão popular e social da Usina. É um modelo participativo que visa garantir o caráter do projeto e garante o título de “maior associação da América Latina de geração de energia distribuída”, afirma Aline.

A usina em ação l Foto: Arquivo/Reprodução

Energia popular = participação popular

Um dos ineditismos do Veredas Sol e Lares é centralizar o povo no processo. Mais do que um projeto energético, a iniciativa é uma experiência de desenvolvimento comunitário, no qual foram envolvidas aproximadamente seis mil pessoas, em mais de 400 atividades de campo, nos 21 municípios que fazem parte da abrangência da usina.

Tudo isso foi feito com metodologias integrativas, pois, para Aline, “não adiantava pensar em uma geração de energia solar em que o povo não fosse protagonista. Não trata-se de chegar e dar para o povo, é chegar e construir com ele”.

Uma das estratégias foi incluir o Instituto Federal Campos Araçuaí (MG), Instituto Federal Campos Salinas (MG), algumas escolas, famílias agrícolas e jovens dessas instituições e de comunidades próximas para que eles se tornassem pesquisadores populares.

Tais pessoas eram responsáveis por ir a campo, fazer pesquisas, desenvolver a metodologia, dialogar com a população e articular com os outros pesquisadores das universidades parceiras.

“Essa é uma ideia de participação onde o povo, que já conhece os seus problemas, também pode apontar soluções científicas, juntar, sistematizar e elaborar propostas de como é que ele quer esse desenvolvimento não para atender os interesses somente de fora”, continua Aline.

Maria Aparecida, conhecida como Cida, foi uma das pesquisadoras populares em Virgem da Lapa (MG). Ela começou a participar do MAB em 2016, à convite de uma vizinha, e, desde então, integra o núcleo local do movimento. Durante a construção do Veredas, a militante compartilha que os pesquisadores “espalharam-se pelas comunidades, buscando aprender mais sobre os problemas, acesso e qualidade da energia”. Segundo ela, o aprendizado fortaleceu sua capacidade de interlocução com seu território.

“Elucidar”, inclusive, têm sido um dos principais verbos conjugados no Veredas Sol e Lares. Foram feitos estudos das contas de energia, apresentados para os cidadãos dos municípios, além de rodadas de formações e explicações sobre a tarifa social de energia elétrica. A coordenadora explica, com isso, que “o povo entendeu o que são aqueles números, o que é imposto, o que é ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) e o que ele realmente está pagando”.

Um percalço enfrentado, contam Aline e Cida, foi o hiato que o projeto sofreu em 2020. À época, o Governo de Minas Gerais, gerido por Romeu Zema, congelou as obras e o desenvolvimento da Usina. Depois de lutas e articulações do MAB e outras entidades envolvidas, o empreendimento voltou a construção. “É muito inovador e, ao mesmo tempo, desafiador para todos os envolvidos. A CEMIG teve que buscar soluções também. A proposta que tínhamos era algo que não existia e não existe ainda”, continua Aline.

O Veredas Sol e Lares dá pistas de como conduzir uma agenda de enfrentamento à crise climática que contemple os direitos territoriais l Foto: Veredas Sol e Lares/Reprodução/Via Flickr

Pílula de mudança

A geração de energia fotovoltaica no Brasil está crescendo, O modelo centralizado, que é composto de grandes parques solares, já tem 18 mil usinas solares instaladas nacionalmente, capazes de produzir uma potência de 10,3 GW. Entre janeiro e setembro de 2023, houve o maior incremento da capacidade de geração solar centralizada da história no país, e ainda são previstos investimentos históricos no recurso.

Contudo, investir e construir mais parques solares não significa, necessariamente, uma transição energética. Tampouco implica justiça climática. Segundo Aline, é necessário perguntar, “para além da tecnologia, quem essa tecnologia vai atender?”.

A realidade dos dados, depoimentos e vivência de comunidades revelam que os empreendimentos energéticos de matriz renovável (hidrelétricas, eólicas ou fotovoltaicos) configuram violações territoriais e ambientais e agravam ainda mais a desigualdade social sob a escusa do desenvolvimento. Só em 2022, a Caatinga teve 4 mil hectares destruídos para a produção de energia gerada pelo sol e vento. O bioma, um dos mais eficientes em capturar carbono, sofre cada vez mais com processos de desertificação.

Embora o Brasil seja signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que afirma que os povos tradicionais devem ser consultados previamente sobre esse tipo de projeto, que tem impacto direto em seus territórios, isso não é experienciado na maioria dos grandes projetos energéticos.

Por essa razão o impacto do Veredas Sol e Lares pode ser medido em números, mas também em práxis: os GW gerados que diminuem o valor das contas de luz dos moradores soma-se à experiência de lançar ao mundo uma pílula da transição energética justa e popular, dando pistas de como conduzir uma agenda de enfrentamento à crise climática que contemple os direitos territoriais, às demandas do povo e sua escuta ativa.

Um exemplo, citado por Aline, é a comunidade de Beril. A partir do Veredas, o território conseguiu ter acesso à energia elétrica no final de 2023. “Trata-se do acesso à energia solar, ao direito de se ter energia, e energia com preço justo”, defende a coordenadora do MAB MG.

Ainda, há poucas semanas, Cida recebeu uma ligação de uma colega falando que, finalmente, iria conseguir adquirir um ventilador. “Em janeiro, [essa atingida] pagou R$ 300 de conta de luz. Esse mês, ela já teve o desconto [devido a USFV]. Ela falou para mim que, por isso, vai conseguir comprar um ventilador”, relembra a militante, ao destacar como o Veredas Sol e Lares também reduz a pobreza energética.

“Faz-se necessário pensar em uma proposta de desenvolvimento que não retire mais terras do povo. O Veredas é um pedacinho de um exemplo de uma proposta do projeto energético popular para o Brasil. Uma experiência, que se ampliada, com o povo e o meio ambiente no centro do debate, vamos estabelecer outra lógica de energia”, finaliza Aline.

Aquilombar: mobilização reúne comunidades quilombolas para exigir direitos e fortalecer tradições ancestrais

Saiba como foi o encontro de luta, articulação e fortalecimento quilombola; estudo divulgado aponta que 98% das comunidades sofrem ameaças

Por Letícia Queiroz, da Escola de Ativismo – 17/05/2024

Deslize para o lado para conferir fotos do evento. l Fotos: Thaiane Miranda/CONAQ

A resistência, a diversidade e as culturas dos quilombos de todo o Brasil ocuparam Brasília (DF) durante o II Aquilombar. Com o tema “Ancestralizando o Futuro”, o evento foi realizado nesta quinta-feira (16) para juntar vozes, reivindicar direitos, exigir segurança e justiça e promover a valorização das tradições quilombolas.

O evento organizado pela Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) está na segunda edição e é a maior mobilização quilombola do Brasil. Comunidades de todas as regiões e biomas formaram caravanas e participaram das discussões e manifestações. Ministros, secretários de governo e presidentes de pastas estiveram no evento e ouviram as demandas das comunidades.

Entre as principais pautas dos quilombolas está a necessidade de titulação dos territórios e de segurança de lideranças que defendem seus lugares ancestrais.

De acordo com um estudo inédito divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Socioambiental (ISA) em parceria com a CONAQ, mais de 98% dos territórios quilombolas estão ameaçados no país. A pesquisa traz diagnóstico sobre o impacto de obras de infraestrutura, requerimentos minerários e sobreposições de imóveis rurais nos territórios quilombolas.

Durante o ato, lideranças quilombolas denunciaram e cobraram Justiça por quilombolas assassinados por conta de conflitos. “Muitos não estiveram aqui no Aquilombar porque tombaram por conta da luta pelo território ancestral”, disse emocionada Selma Dealdina Mbaye.

O encontro contou também com oficinas de trança e dança, atendimento jurídico, espaço quilombinho (para crianças), rodas de conversa e feira temática quilombola com barracas para comercialização de itens produzidos nas comunidades.

Crise climática ampliará desigualdade política e impactará democracia, diz especialista

E se a cultura fosse estratégia de mobilização para o enfrentamento à crise climática?

Na ânsia de aliviar para os verdadeiros culpados, a cultura foi usada de bode expiatório para a desinformação. Inquieta, Marcele Oliveira reflete sobre como cultura pode de forma efetiva ser aliada no combate à crise climática

Por Marcele Oliveira* – 14/05/2024

Diante das enchentes que afetaram mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul, a internet se inundou de reflexões e tribunais da verdade que só as redes sociais podem proporcionar. Afinal, é mais fácil reclamar do show da Madonna no Rio de Janeiro e contestar um financiamento privado do que denunciar a negligência dos governantes do Rio Grande do Sul e questionar o financiamento público para o combate às consequências das mudanças climáticas.

Não custa lembrar que a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul, que estamos vendo em tempo real, é mais uma dentro de várias na última década e é a quarta tragédia climática na região em um intervalo de um ano. Na última semana, foram 332 municípios afetados, uma contagem 3x maior do que na última enchente (setembro de 2023) no mesmo estado, conforme relatório divulgado nos últimos dias pelo Governo do Estado do RS. Já são mais de 148 mortos e 124 desaparecidos e esse número segue crescendo, enquanto o estado de forma geral permanece embaixo d´água e com risco iminente de ruptura em ao menos 6 barragens.

O Brasil registrou recordes de desastres climáticos em 2023 e virou o ano com a promessa de um ano ainda mais quente e devastador, conforme previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) apontou que 93% das cidades do país foram atingidas por algum tipo de evento extremo, deixando mais de quatro milhões de pessoas sem casa. O estudo analisou tempestades, inundações, enxurradas ou alagamentos nos últimos 10 anos. “No período de 2013 a 2022, mais de 2,2 milhões de moradias foram danificadas em todo o país por causa desses eventos” aponta a reportagem, onde a gravidade da situação na região Sul já era apontada, seguidas pelas regiões Nordeste e Sudeste.

A discussão sobre adaptação das cidades, e o valor exorbitante que isso custa, não se atém somente ao dinheiro. O cenário que estamos assistindo de correntes de solidariedade puxadas, em suma, pela sociedade civil, é crucial para ajudar a construir, mas não vão ser esses milhões em doações que vão impedir um novo deslizamento ou enchente acontecer.

A culpa, que as redes tentaram jogar na Madonna, no Rio, em Deus e no acaso, é compartilhada entre muitas instâncias, mas nesse texto me limito a pensar sobre cultura, responsabilidade do poder público e pressão popular.

Afinal, o que ainda é possível se fazer num cenário como esse, de tragédia e desinformação?

Além dos avisos científicos, aqui ressalto os chamados das comunidades originárias, indígenas e quilombolas, que protegem diferentes biomas mediante a ameaças do agronegócio e da mineração, o grito das periferias, que há muito lidam com problemas relacionados a saneamento e direito à cidade, e os sinais da natureza, cada vez mais quente, seca e feroz. “Ouviram do Ipiranga às margens plácidas” escreveram no nosso hino nacional, mas essas margens estão desmanteladas e quem grita à beira do rio não tem a voz ecoada. O nosso país é o que mais mata ativistas ambientais no mundo.

É necessário conscientizar que cobrar o poder público de forma sazonal, na hora em que o desastre acontece, é primordial, mas insuficiente. Redes de solidariedade, essas que tantas vidas salvam, são essenciais, mas não são garantia de reconstrução. Mobilizações que acontecem depois que uma árvore é derrubada, conscientizam, mas não trazem aquela árvore de volta. Somente doar não vai resolver, porque a quantidade de territórios que irão necessitar desse tipo de suporte estão fora da nossa conta.

A sabedoria popular não mente quando nos lembra que: “ é melhor prevenir do que remediar.” Em janeiro de 2024, quando o Rio de Janeiro esteve debaixo d’água, surgiu a campanha “RJ Não é Disney”, onde organizações da sociedade civil como o Perifalab, a Coalizão O Clima é de Mudança, a Casa Fluminense e o Meu Rio, acompanhadas de mais cinquenta outras organizações, convocaram territórios afetados pelas fortes chuvas para cobrar a implementação do Plano de Adaptação Climática do estado. Estado este cujo governante, enquanto os números de mortes aumentavam, estava literalmente de rolé na Disney. É mole?

Manifestação no Palácio Guanabara, Rio de Janeiro, 27/01/2024. l Foto: Acervo Pessoal

Na cidade maravilhosa também foi necessário lutar pelo básico. Ações como o anúncio de ponto facultativo enquanto a cidade estava ainda em estágio de atenção por previsão de chuvas fortes, a criação do cartão Recomeçar para quem perdeu tudo com as chuvas e até cobertura emergencial – e não ilusória – das grandes mídias em relação às chuvas e aos afetados, só ocorreram após muita pressão. A nossa pressão sim, faz diferença, pois aponta um caminho que vai além da empatia e foca na garantia de legislações adequadas para o cenário de crise climática.

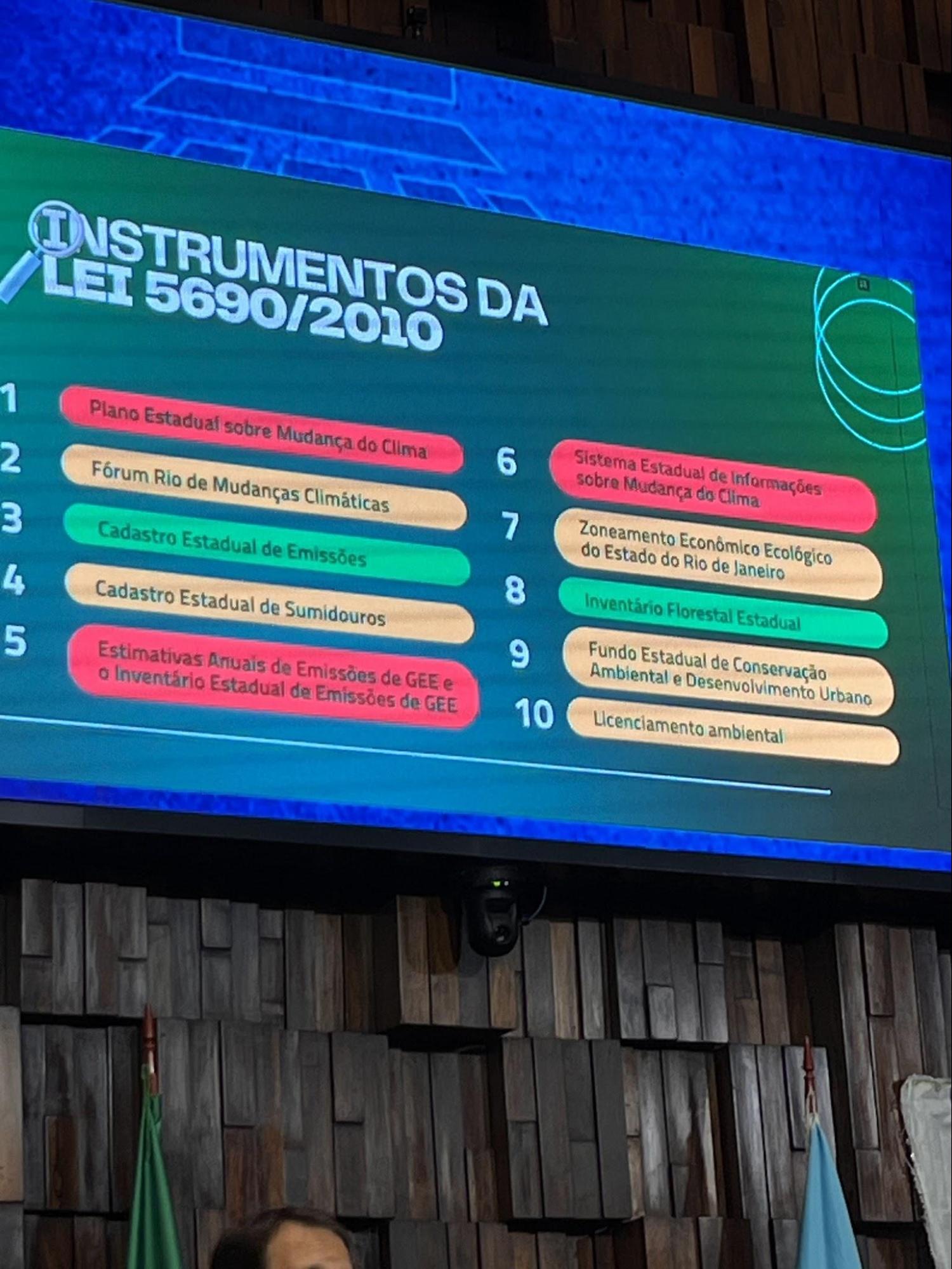

Em 12 de abril deste ano foi divulgado, na Audiência Pública “O Diagnóstico do Cumprimento das Leis Climáticas do Estado do Rio de Janeiro”, um relatório produzido pela Frente Parlamentar de Justiça Climática do Rio de Janeiro, conduzida pelo mandato do deputado Flávio Serafini, que aponta que dos 10 instrumentos colocados por meio da Lei 5690/2010 sobre Mudanças Climáticas, somente dois foram de fato executados – ainda assim com ressalvas.

Audiência Pública da Comissão Cumpra-se na ALERJ em 12/04/2024 l Foto: Acervo Pessoal.

Planos de Adaptação, estaduais, municipais e nacionais, podem ter caráter de prevenção e abarcar diversas abordagens. Vão desde a construção de estruturas hídricas e destinação adequada do lixo à drenagem/desassoreamento de rios e recomposição de matas ciliares nas encostas. Também incluem soluções que façam com que esse concreto todo que espalhamos por aí absorva a água da chuva de forma inteligente e inovadora – tudo baseado em conhecimento científico. Parece distante, impossível, mas esses planos são, ou pelo menos deveriam ser, prioridade dentro do cenário de emergência climática. Como acharemos soluções se a gente não buscar?

O Rio Botas, na Baixada Fluminense, e o Rio Acari, na Zona Norte do Rio, deixaram bairros debaixo d’água em janeiro e ainda não receberam obras que poderiam resultar na oportunidade dessas comunidades terem a chance de não perder tudo novamente numa próxima chuva. A ineficiência e o desmantelamento de políticas públicas ambientais nos âmbitos legislativo, da vereança de uma cidade no interior até o Congresso Nacional, são por acaso? No tribunal da internet – e até na Câmara dos Deputados – parece que é.

Culpar a Madonna parece mais simples que criticar o descaso com os alertas emitidos, a falta de protocolo em momentos de emergência e a resposta lenta para um pedido uníssono de adaptação da infraestrutura urbana. Não é mais possível viver como antes, e os governantes seguem na mesma toada, passando boi, boiada, bala, agrotóxico e desmatamento como se a relação entre a tragédia e a negligência não estivesse óbvia. E a desinformação ajuda mesmo a não estar.

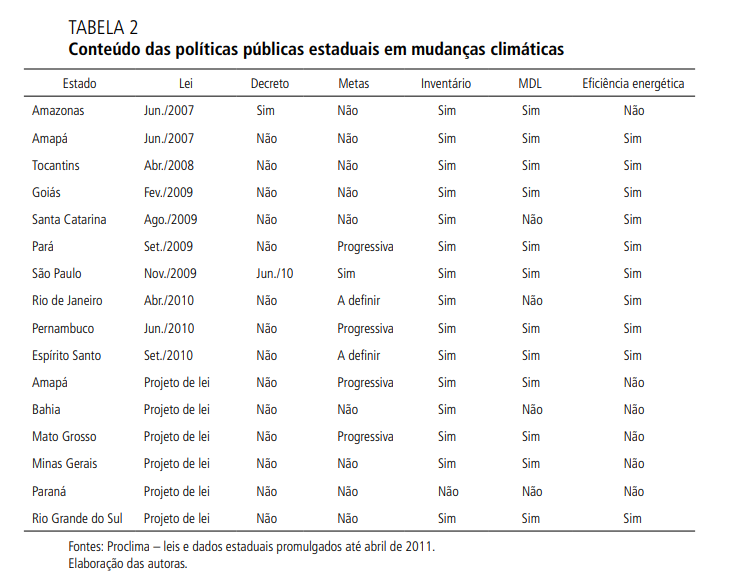

Parece mais simples reivindicar o remanejamento de um orçamento privado em parceria com um orçamento municipal de Turismo e Cultura alocado em um evento há meses, gerando milhões de empregos e de acordo com a legislação, do que lembrar que o certo mesmo é ter orçamento para tudo. Se for pra ousar, que a ousadia seja em projetar medidas de financiamento tão eficazes para limpeza e reconstrução de cidades quanto para o levantamento de grandes palcos. No gráfico abaixo, retirado de uma publicação do Ipea com dados do Proclima, vemos de forma objetiva a falta de compromissos legislativos com esses planos. A nossa legislação ambiental está desatualizada.

Fonte: Mudança do Clima no Brasil: aspectos econômicos, sociais e regulatórios | Ipea.

É claro que esse texto não é sobre a Madonna

Mas trago essa reflexão para reforçar que utilizar o discurso “cancele o evento cultural” – seja ele da rainha do pop ou da roda de rima – para contestar as consequências das mudanças climáticas que nos atingem não é eficiente. Se fosse pra termos um debate estratégico, estaríamos pensando que no Engenhão, em novembro de 2023, o show da Taylor Swift que ocorreu em meio a uma onda de calor no estado, e resultou na perda da vida de uma jovem, deveria obrigatoriamente gerar medidas de conscientização ambiental amplamente divulgadas e não um PL cujo objetivo principal é combater o cambismo de ingressos.

E se formos falar em eventos, ecobag e copo eco já não são as inovações do momento. Sustentável mesmo é envolver cooperativas de resíduos sólidos e visiblizá-las ao público, valorizar trabalhos feitos por comunidades que protegem o bioma onde aquele encontro se realiza, alocar o discurso de solidariedade ao discurso de emergência, cobrança e mobilização em torno de um apoio governamental para adaptar os editais culturais considerando medidas alternativas para ondas de calor ou de chuvas excessivas. É necessário prevenir, conscientizar e politizar sim o debate nesse âmbito, onde o encontro e união de pessoas para a diversão também as sensibiliza para olhar além da tragédia em si. É uma oportunidade!

Formada em Produção Cultural pela UFF – Niterói abordando práticas culturais como plataforma de conscientização ambiental, minha virada de chave para o tema se deu ao acompanhar um caso territorial de racismo ambiental onde a solução não chegou por nenhum outro lugar além da mobilização das pessoas para incidência em políticas públicas alinhada a valorização da ciência e proteção da história, memória e patrimônio do território.

O que é racismo ambiental?

Para contextualizar o racismo ambiental, vale pesquisar sobre o Dr. Benjamin Chavis que, na década de 80, descreveu o racismo ambiental como a discriminação racial na elaboração de políticas ambientais. Isso inclui a aplicação de regulamentos e leis, o direcionamento deliberado de comunidades racializadas para instalações de resíduos tóxicos, a sanção oficial da presença de venenos e poluentes que representam uma ameaça à vida nessas comunidades e a histórica exclusão de pessoais racializadas dos espaços de liderança nos movimentos ecológicos, conforme trazido no livro “Racismo Ambiental e Emergência Climática no Brasil”. Ou como define a Casa Fluminense no “Guia Para Justiça Climática”: “É a exposição desigual de algumas populações aos impactos e riscos socioambientais tendo como justificativa a localização geográfica, as características sociopolíticas, econômicas e ambientais de determinadas regiões e também pelo racismo estrutural que identifica os locais onde populações vulnerabilizadas vivem como potenciais zonas de sacrifício, onde ali permitem-se atividades de alto impacto socioambiental, a ocorrência de poluição, de contaminação, de recebimento de externalidades de processos sistêmicos como áreas irregulares de descarte de resíduos, deságue de efluentes etc.”

A tragédia no Rio Grande do Sul e seus desdobramentos político-sociais me lembram Realengo

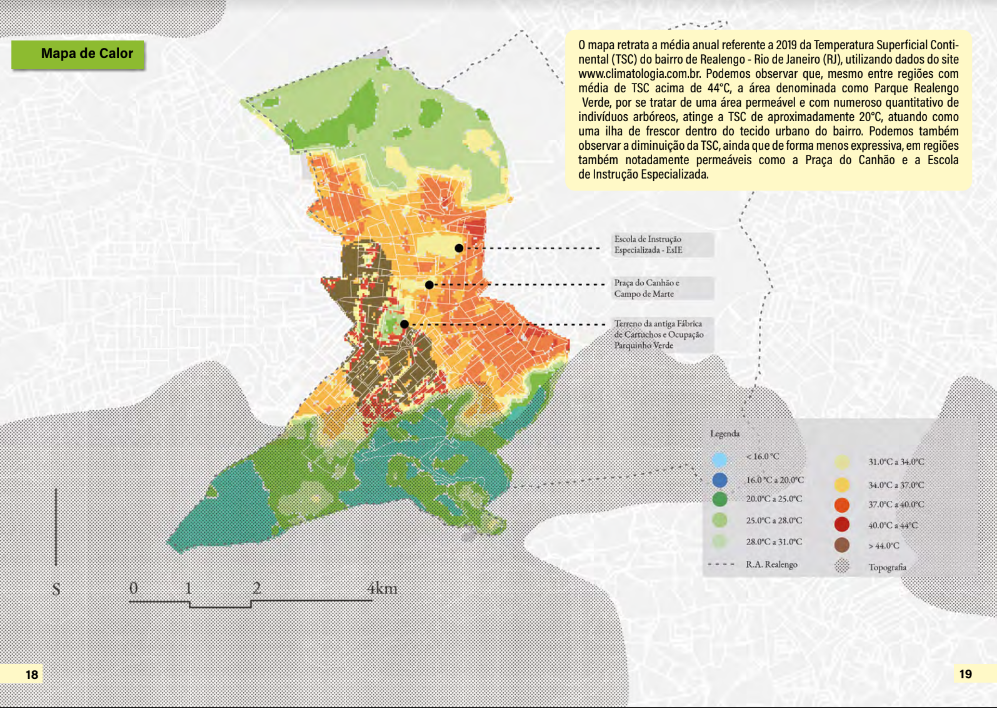

Em 2019, a não implementação de um parque verde em um terreno abandonado no bairro de Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, de onde sou cria, chamou atenção e olhares para a negação de direitos básicos: negação ao verde e negação da participação social. A disputa ali, como em quase todas as grandes disputas, era por terra. Terra para uso público (parque verde) ou terra para propriedade privada (prédios residenciais para militares)?

Nessa luta, vi uma ocupação socioambiental chamada “Parquinho Verde” se fortalecer através do financiamento coletivo de um festival, o “Festival Avante Parquinho Verde”, e vi também uma agenda 2030 local ser construída, a “Agenda Realengo 2030”. Também acompanhei o início das obras do então denominado “Parque Susana Naspolini”, às vésperas do Natal de 2022, passando sem dó nem piedade o trator por cima de mais de 40 estabelecimentos que estavam nas calçadas do terreno até então “abandonado” e, é claro, do Parquinho Verde. Passaram por cima mesmo ele sendo um ativo cultural que muito contribuiu pro debate climático e conscientização ambiental no Rio. Na época, fizemos pressão através da plataforma BONDE em parceria com o Meu Rio/NOSSAS, mas não tivemos sucesso em relação a esse tópico específico. Meses depois, 11 lojas foram inauguradas no local e organizadas por métodos não publicizados.

De forma prática, foi o Parquinho Verde e a parte ainda não totalmente desmatada do terreno onde hoje temos o parque que amenizou as ondas de calor da região, segundo o mapa abaixo, apresentado na Agenda Realengo 2030. É por motivos como esse que mobilizações como essa são tão importantes: aqui o enfrentamento é direto e o impacto territorial é real e imediato.

Mapa de calor da RA Realengo – Agenda Realengo 2030.

No último 29 de abril, a Agenda Realengo 2030 mobilizou junto à Frente Parlamentar de Proteção e Ativação do Patrimônio da Zona Oeste um debate público onde foi apresentado o projeto de parque verde que a população havia construído coletivamente durante o 1º Curso de Políticas Públicas de Realengo e em reunião do Movimento 100% Parque Realengo Verde, esse o grande puxador dessa luta histórica. Porém, o debate não era só sobre o sonho de um parque. Era sobre as ruínas da Fábrica de Cartuchos, que estavam dentro desse terreno, e poderiam de forma estratégica serem transformadas em um espaço de memória. Mas, na prática, essas ruínas foram destruídas, apesar do planejamento sugerido pela empresa responsável pelo projeto, a Ecomimesis, indicar o contrário.

“Por que derrubou sem necessidade?” e “por que não investiu em adaptação diante das previsões?” são perguntas que eu não paro de me fazer. Falar do Parque Realengo Verde, da luta por meio da arte, da cultura e da educação ambiental que se fez por ali, me remete à responsabilidade que temos enquanto sociedade civil na pauta climática, mas que não dá conta do todo e também não impede ativos como a especulação imobiliária, ou o desmatamento, de seguirem passando por cima. A gente atenua, atrasa, mobiliza, denuncia, mas não resolve, porque o papel de financiar, pesquisar e garantir é do Estado!

O debate da crise climática deixou de ser sobre quem será atingido, já que no andar da atual carruagem do planeta os atingidos somam milhares de pessoas espalhadas por diversos tipos de geografias. Falar de racismo ambiental é também refletir sobre quem vai conseguir reconstruir suas casas e retomar suas vidas, tendo alternativas e garantia de suporte para se adaptar enquanto observa a infraestrutura básica da sua cidade se adaptando também.

Adaptar é um tempo imprescindível pro debate ambiental. Adaptar nossos modos, consumos, reflexões e dinâmicas com o planeta e com a sociedade. Estou sendo redundante? Talvez. Mas ouvir falar de doação sem falar de adaptação é extremamente perigoso para o nosso futuro. Isso também é negligência. E ela vem na falta de adaptação, mediante aviso prévio, com aquele tom de negacionismo climático que passa a boiada por cima de comunidades originárias e periféricas, negando direitos básicos em nome do capital e esquecendo que as consequências vão chegar, para todos, de formas diferentes, mas sem desconto pra ninguém.

A culpa não é da chuva, mas da omissão do poder público diante da responsabilidade global perante às mudanças climáticas. Com uma eleição municipal a caminho, uma crescente onda de desinformação e uma desordem compreensível diante de imagens estarrecedoras e a necessidade de falar tudo sobre qualquer coisa que a internet possui, para mim, duas questões ficam:

Cultura, adaptação climática e combate à desinformação não são direitos que deveriam estar garantidos no nosso novo normal? Votar em quem tem compromisso real com planos de adaptação não deveria ser, pra ontem, uma responsabilidade compartilhada?

A culpa não é mesmo da Madonna.

Fica aí a reflexão.

–

Marcele Oliveira é é produtora cultural, comunicadora e ativista climática. Mestre de Cerimônias do Circo Voador e atual diretora executiva do Perifalab, é co-fundadora da Coalizão O Clima é de Mudança e Jovem Negociadora pelo Clima residente do Comitê RioG20.

Mobilização arrecada fundos para luta por justiça para Marina Harkot e ciclistas assassinados

Julgamento por homicídio culposo acontecerá em 20/6 e familiares e amigos da ciclista buscam financiamento coletivo para campanha

Por Escola de Ativismo – 10/05/2024

Há quase quatro anos atrás, em 08/11/2022, Marina Kohler Harkot, ciclista, ativista pelo direito à cidade, feminista e pesquisadora foi atropelada por um motorista bêbado e em alta velocidade, em São Paulo (SP), enquanto voltava para casa. Agora, em 20 de junho, começará o julgamento por júri popular do culpado pela morte. Para lutar por justiça por Marina, e para garantir que não seja só por ela, os familiares estão com uma campanha de financiamento online.

Eles consideram que apesar da morosidade da justiça, é uma vitória da pressão popular que o empresário José Maria da Costa Júnior esteja sendo julgado por homícidio doloso, quando a maioria dos crimes de trânsito é tratado simplesmente como “acidente”.

“Esse é um julgamento que pode mudar a direção de casos futuros de atropelamentos e crimes de trânsito. É uma mobilização por justiça a Marina, mas não só a ela. Lutamos também pelas memórias de Raul Aragão, Detinha, Pedro Davison, Kauã, Mari e tantas vítimas da barbárie do trânsito brasileiro”, diz o comunicado.

“Lançamos esta campanha colaborativa para mobilização pelo causa e para pagamento dos custos dessa segunda parte do processo criminal. Temos um tempo curto para levantar os valores, por isso contamos não só com a colaboração financeira de cada um e cada uma, mas também o empenho na divulgação da campanha”, afirmam.

Para doar, acesse a página de financiamento coletivo. E para saber mais e acompanhar, acesse a página do Instagram, Pedale com Marina.

E clique na imagem abaixo para ler a Tuíra especial da Escola de Ativismo sobre a Marina.

Campanha pede doação para tratamento de Tuíre Kayapó que enfrenta um câncer

Liderança indígena da terra Las Casas esteve à frente da luta contra hidrelétricas no Xingu e ficou conhecida mundialmente por enfrentamento

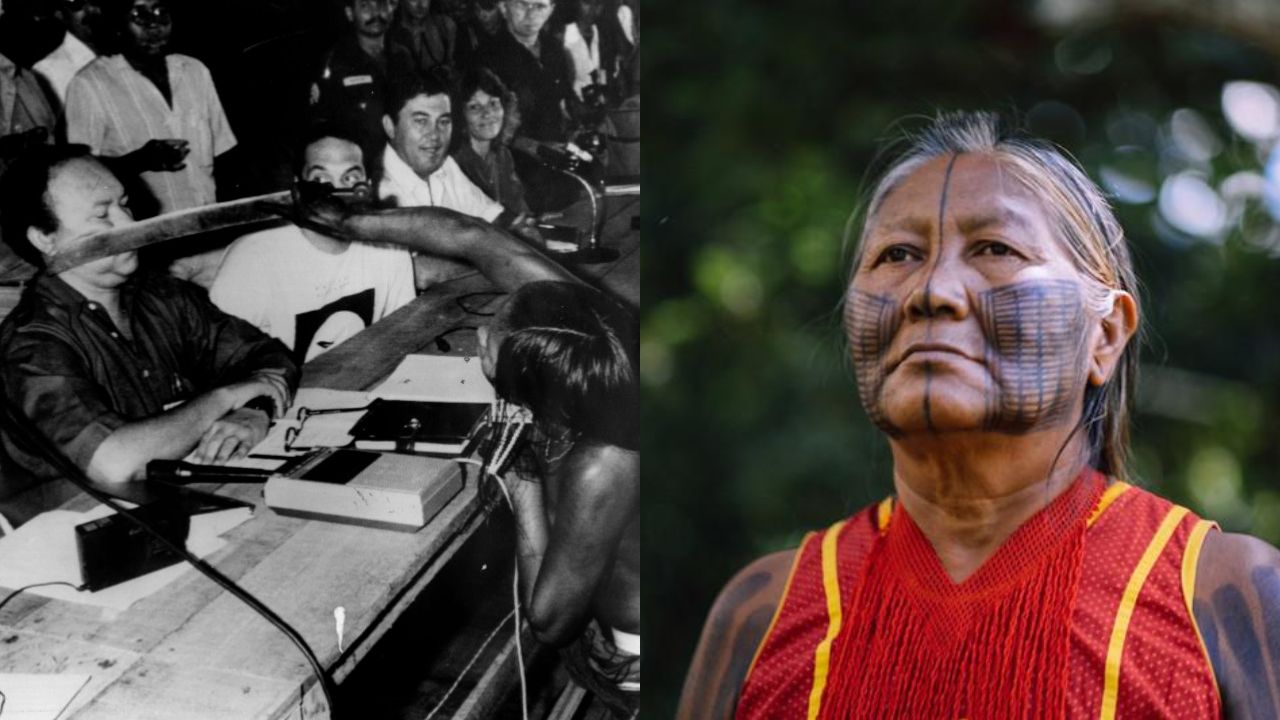

Em 1989, Tuire Kayapó, liderança da Terra Indígena Las Casas (PA), esteve à frente da luta contra a construção de hidrelétricas no Xingu, em especial do projeto da Usina Hidrelétrica Kararaô, que mais tarde se tornou a Usina de Belo Monte.

Foi nesse ano que a liderança Kayapó protagonizou o icônico registro em que brada seu facão contra o rosto do então presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes, em um gesto que marcou para sempre a resistência dos povos indígenas.

Leia mais:

+Revista Tuíra, a revista da Escola de Ativismo

+ Tuíra, a imagem

Hoje, aos 56 anos, a grande guerreira Kayapó luta pela sua vida e enfrenta um câncer no colo do útero, uma doença que representa 7,5% das mortes femininas por cânceres, com estimativa de 311 mil mortes por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Durante toda sua vida Tuire defendeu incansavelmente os direitos da floresta amazônica e de seus povos: “As florestas, os rios, os povos indígenas: é a sobrevivência deles que eu defendo até hoje”, afirmou em entrevista para o #ElasQueLutam.

Para que Tuire Kayapó continue a lutar pelos direitos dos povos da floresta, ela precisa de apoio para enfrentar o câncer.

Convidamos você a fazer parte desse movimento pela vida de Tuire Kayapó! Doe e compartilhe essa campanha.

Violência contra comunicadores na Amazônia atinge 230 casos em dez anos; leia relatório

Garimpeiros, madeireiros e grileiros são os principais ameaças; veja os dados do relatório “Fronteiras da Informação”, do Instituto Vladimir Herzog.

Por Letícia Queiroz – 09/05/2024

Apurações que envolvem crimes na Amazônia motivam ameaças, agressões e mortes l Foto: Instituto Vladimir Herzog/Reprodução

Cercados e vivendo sob ameaças e perseguições. Essa é a realidade de comunicadores da Amazônia que trabalham denunciando e dando visibilidade às invasões de territórios indígenas, garimpo ilegal, exploração de madeira e outras irregularidades que resumem uma disputa brutal por territórios e recursos. Essa briga afeta povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e defensores dos direitos humanos.

O relatório “Fronteiras da Informação” do Instituto Vladimir Herzog, divulgou informações sobre jornalismo e violência na região. A pesquisa mostra que as apurações que envolvem crimes na Amazônia motivam ameaças, agressões e mortes, como as do jornalista Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, assassinados em junho de 2022 enquanto apuravam crimes ambientais na região do Vale do Javari, no Amazonas.

Em 10 anos, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) registrou 230 casos de violência contra jornalistas e a liberdade de imprensa nos nove estados da Amazônia Legal. O ano das mortes de Dom e Bruno foi o pior da história: 45 casos. O dobro em relação a 2021.

O Pará é o estado mais violento para repórteres na Amazônia, segundo o relatório, com 89 casos registrados em uma década, seguido por Amazonas (38), Mato Grosso (31) e Rondônia (20).

O Instituto Vladimir Herzog ouviu 10 jornalistas e comunicadores populares que foram alvo de violência devido ao seu trabalho na Amazônia. As entrevistas mostram as angústias e medos de quem reporta sobre a região. Os profissionais afirmam que o contexto de hostilidade representa um ataque à democracia.

Assim como o assassinato de Dom, o ataque a eles está diretamente relacionado com a atividade como jornalista. O objetivo é sempre tentar impedir os profissionais de contar as histórias. Há relatos de sequestros, perseguições e ameaças.

O desmatamento desenfreado é uma das principais pautas. Entre 2018 e 2021, 114 mil hectares de terras indígenas desmatadas viraram pasto, segundo dados do Mapbiomas. Nesse período, 316 territórios da Amazônia Legal registraram abertura de áreas para criação de gado ilegal. Conforme as informações mais atualizadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) até o ano de 2022, o Brasil possuía uma população bovina de 234 milhões de cabeças.

O Relatório da Violência Contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil é elaborado anualmente a partir dos dados coletados pela Fenaj e pelos Sindicatos de Jornalistas dos estados. A coleta se dá por meio de denúncias feitas pelas próprias vítimas da violência ou por outros jornalistas, além de ser realizada a compilação de notícias publicadas pelos veículos de comunicação.

Leia mais:

+Conflitos no campo batem recorde em 2023; CPT aponta aumento de ações de resistência territorial

+Falta de titulação faz do Maranhão o estado mais perigoso para quilombolas

Segundo a Fenaj, uma das lacunas do documento é a subnotificação, já que nem todos os casos são registrados, seja por medo dos profissionais de denunciarem às autoridades locais, seja por desconhecimento dos canais seguros para realizar essas denúncias.

O Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH), que faz parte da estrutura do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), acompanha e contabiliza casos de pessoas ameaçadas em decorrência de suas atividades como comunicadoras, ambientalistas ou defensoras de direitos humanos.

Atualmente há 940 casos ativos em todo o Brasil, dos quais 671 são casos incluídos e 269 estão em análise. Indígenas são a maioria entre os protegidos, sendo 30% do total, seguidos por pretos (27%) e pardos (17%). Para solicitar proteção ao PPDDH, é necessário entrar em contato com o Programa por meio do disque direitos humanos (conhecido como disque 100) ou acessar o site.

Jornalistas que sofreram casos de violência compartilharam algumas dicas de segurança e medidas que têm adotado. Entre elas, estão:

- Adotar um protocolo de segurança em toda viagem a campo;

- Estudar bem a região e colocar no cronograma compartilhado onde pretende estar em cada dia para que outras pessoas acompanhem a viagem;

- Evitar viajar à noite;

- Utilizar aparelho celular exclusivamente para atividades profissionais, diferente do aparelho pessoal;

- Não compartilhar a própria localização ou qualquer tipo de situação pessoal em redes sociais;

- Certificar-se de quem são as pessoas com quem conversa em uma apuração em campo;

- Portar, o tempo inteiro, aparelho de GPS;

- Sempre estar acompanhado de guia local ou pessoa de confiança.

Clique aqui para ler o relatório “Fronteiras da Informação” na íntegra.

Falta de titulação faz do Maranhão o estado mais perigoso para quilombolas

Apenas 6 dos 419 territórios foram titulados; Fazendeiros e empresários se aproveitam de situação e causam conflitos violentos

Por Letícia Queiroz – 09/05/2024

Babaçuais destruídos no Quilombo Onça, localizado em Santa Inês, no Maranhão l Foto: CPT-MA

No dia 19 de abril, um fazendeiro e seus funcionários entraram no quilombo Onça, em Santa Inês (MA) e soltaram mais de 250 cabeças de gado dentro da roça da comunidade. O ataque destruiu alimentos que sustentariam as famílias por vários meses.

João da Cruz, liderança quilombola e articulador do Movimento Quilombola do Maranhão (MOQUIBOM) que acompanha a situação, disse que o volume de animais acabou com as plantações no momento em que os produtos estavam no ponto de colheita.

“No espaço havia produtos deste ano e do ano passado. Tinha mandioca, milho, arroz, feijão, abóbora, maxixe, melancia, quiabo, vinagreira. Isso deixou o quilombo sem nada que garantisse sua sobrevivência. O quilombo resistiu a mais esse ataque, mas ficamos com o prejuízo. As famílias estão passando dificuldade com a destruição das suas roças. Ficaram sem nada”, disse.

Ataques como esse, assim como ameaças e assassinatos contra a população quilombola do Maranhão são uma constante nas últimas décadas e preocupam famílias, defensores de territórios e dos Direitos Humanos. Segundo o Moquibom e a Comissão Pastoral da Terra (CPT-MA), que acompanham a situação de violência, o Maranhão é o estado mais perigoso para quilombolas no país. Em grande parte, pela falta de titulação de terras. (Veja dados abaixo).

Leia mais:

+ Conflitos no campo batem recorde em 2023; CPT aponta aumento de ações de resistência territorial

+Violência contra comunicadores na Amazônia atinge 230 casos em dez anos; leia relatório

Carla Pereira, da Coordenação Colegiada da CPT-MA, explica que a situação de alerta na comunidade Onça começou quando os quilombolas decidiram retomar parte do seu território tradicional, que havia sido invadido. A decisão foi tomada quando as famílias não tinham mais onde plantar e construir.

“Com esse movimento, os fazendeiros começaram as ameaças, as intimidações, e por fim jogaram o gado dentro das roças. Grande parte do território vem sendo invadido por fazendeiros, que vão cercando tudo, espremendo o povo, o que força a comunidade a fazer resistência”, disse a coordenadora.

Quase quatro semanas após a invasão ao Quilombo Onça, ninguém foi responsabilizado pelo crime e nada foi feito pelos órgãos responsáveis. Além disso, pessoas não quilombolas e desconhecidas continuam sendo vistas entrando no território sem autorização, sempre encapuzados e com celulares nas mãos fazendo imagens. As lideranças afirmam que conflitos continuam acontecendo a todo momento em várias comunidades quilombolas do estado.

“A situação está muito tensa em todo o Maranhão. É conflito por cima de conflito e a tendência é aumentar com os grandes projetos do governo do Estado, a exemplo do MATOPIBA [região que engloba os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia”, afirmou João, do Moquibom.

Falta de titulação é sinônimo de violência

O episódio tem uma causa estrutural: segundo levantamento da Comissão Pastoral da Terra, o Maranhão é o estado com mais processos de regularização territorial quilombola junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no Brasil. Porém, o índice de titulação é mínimo. Apenas seis, dos 419 territórios com demandas territoriais no INCRA foram titulados em todo o estado.

O território do Quilombo Onça é reconhecido como comunidade quilombola pelo Governo Federal, mas ainda não é titulado. Esse é um problema de milhares de quilombos espalhados por todo o Brasil mesmo com a Constituição Federal determinando a obrigação do estado brasileiro em titular as áreas.

O quilombo Onça surgiu há mais de 120 anos e tem aproximadamente 100 famílias. Ele fica em uma área que abriga outras duas comunidades quilombolas: Quilombo Marfim e Quilombo Cuba. A área do Quilombo Onça é de 2.119 hectares.

Foto: Ronílson Monteiro/Moquibom

Carla Pereira informou à Escola de Ativismo que por causa da lentidão em analisar e resolver processos de regularização territorial, muitos quilombolas no Maranhão têm feito um movimento de autodemarcação dos territórios.

“Isso tem servido para garantir a manutenção de suas terras tradicionais, já que o Estado se omite em regularizar. Tudo que as comunidades quilombolas conseguiram avançar até hoje foi com muita luta e à medida que os quilombolas se organizam para defender seus territórios, o latifúndio avança cada vez mais violento sobre esses corpos e territórios”.

No Maranhão e em todo o Brasil a luta pela titulação quilombola é um ato de resistência, principalmente contra a mercantilização da terra ancestral. Lideranças, ativistas e defensores de territórios tradicionais cobram celeridade nas titulações de territórios quilombolas. Eles afirmam que o Estado Brasileiro age com rapidez para liberar licenças ambientais que permitem grandes desmatamentos, mas demora séculos para titular os territórios quilombolas em que vivem famílias em situação de perigo, vulnerabilidade e sem acesso a políticas públicas.

Rafael Silva, advogado e assessor jurídico da CPT-MA, informou que a grande maioria das situações de conflito de terra no Maranhão envolvem comunidades tradicionais antigas.

“São sempre espaços com uma história no local onde se vive há muitas décadas. A verdade é que os povos do campo vivem numa realidade de posse. São poucas as comunidades que possuem regularização fundiária através de diversos instrumentos que existem previstos na Legislação”, explica.

Esse fato agrava os conflitos territoriais e, consequentemente, as ameaças contra as lideranças que fazem a defesa dos seus territórios. Os dados da CPT apontam que, ao longo dos anos, há uma tendência de que os povos mais violentados sejam indígenas e quilombolas. O advogado diz que o número não é uma coincidência.

“As áreas de expansão do agronegócio desejadas são as áreas em que vivem comunidades tradicionais e toda vez que se tem uma demarcação de terra indígena ou uma titulação de território quilombola, essas áreas são definitivamente retiradas do mercado de terras. Então os interessados usam poderes político e econômico para impedir, atrasar, evitar e até para desfazer processos de regularização de territórios quilombolas e indígenas. Essas ações contrárias que chegam até mesmo a violência física, as ameaças de morte, os assassinatos. Então, as situações de conflito no Maranhão têm muito esse desenho relacionado à comunidade que estão lutando pela titulação e demarcação de seus territórios tradicionais”, disse Rafael Silva.

A CPT defende que a inserção da titulação quilombola na Constituição de 1988 foi fruto de muita luta popular e se deu após um século de silenciamento legislativo sobre os quilombos. Mas o Estado Brasileiro ainda não está cumprindo com o dever de dar dignidade a essas comunidades.

Para as comunidades quilombolas, o território significa mais que um espaço para morar. Simboliza vida e ancestralidade. É a história de um povo e de várias gerações. Ao contrário do que fazem as grandes empresas e fazendeiros, as comunidades quilombolas protegem, defendem e preservam os biomas enquanto a demora na titulação dá espaço para invasões e para a destruição da fauna e da flora.

Ao mesmo tempo em que os verdadeiros donos das terras têm vontade de viver em um território ancestral regularizado, os interesses financeiros de empresários, fazendeiros e grileiros têm tirado a paz e mais que isso: a vida.

Vista aérea da comunidade quilombola Onça l Foto: Ronílson Monteiro/Moquibom

“Zona de sacríficio”

Carla Pereira disse que há vários quilombos em perigo no estado. “O campo no MA virou uma zona de sacrifício. Os quilombos estão sendo atacados de todas as formas de leste ao sul do estado, pelo veneno, exploração de gás, construção do porto do Cajual, ferrovias, pelo desmatamento, pelo latifúndio, a expansão das fronteiras do MATOPIBA. As comunidades têm feito bastante movimentação para dar visibilidade aos ataques e às ameaças. Porém, pouco tem sido feito para resolução dos conflitos por parte do Estado”, disse.

Ativistas afirmam que o Maranhão enfrenta um dos piores cenários do Brasil quando o assunto é conflito no campo e o índice de violências e assassinatos chama atenção no estado. O levantamento anual da CPT informou que o Maranhão está entre os estados mais perigosos para quem mora no campo e o mais violento de todos para quilombolas. Os dados informam que, entre janeiro de 2005 e a primeira quinzena de novembro de 2023, foram assassinados 54 quilombolas no Brasil, dos quais 20 no Maranhão e 20 na Bahia, estados que concentram 74% dos assassinatos de quilombolas no país (40 dos 54).

O Maranhão não tem a maior população quilombola do país, mas é o que proporcionalmente, mais mata quilombolas no em todo o Brasil. O ano de 2021 foi o mais sangrento, registrando cinco assassinatos. Em 2020 foram dois assassinatos de quilombolas, outros dois em 2022 e um até novembro de 2023.

Mas as mortes não estão concentradas apenas nos quilombos. A violência no campo bateu recorde histórico em 2023 no Brasil. Um levantamento da Comissão Pastoral da Terra contabilizou 2.203 conflitos no campo no ano passado, uma média de seis por dia – o maior número registrado desde o início da pesquisa. O aumento foi de mais de 7% se comparado com 2022.

Veja aqui os dados de conflitos no campo em todo o Brasil

Durante a entrevista, Carla Pereira pediu Justiça aos quilombos e disse que “o Estado precisa se responsabilizar pela violência no campo”. Ela ainda cantou parte de uma cantiga entoada pelo MOQUIBOM. A letra traz reflexões para além das palavras: “Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar, a luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra nós vamos ganhar”.

“O tempo está difícil, mais ele nunca foi fácil para o povo do campo, que sempre teve que lutar para garantir a morada dos encantados e encantarias, a memórias dos seus ancestrais, o direito de viver, cantar e dançar ao som dos tambores que marcam o compasso da vida nesses territórios sagrados”, finaliza Carla.

Conflitos no campo batem recorde em 2023; CPT aponta aumento de ações de resistência territorial

Relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT) informa que o número de ocorrências foi o maior desde 2014; veja os dados

Por Letícia Queiroz – 09/05/2024

A CPT explica que entre os principais motivos de tanta violência está o desmonte das políticas públicas para o campo e a demora para demarcar e titular territórios l Foto: MST/Reprodução

A violência no campo bateu recorde em 2023. Um levantamento da Comissão Pastoral da Terra (CPT) contabilizou 2.203 conflitos no ano passado, uma média de seis por dia – o maior número registrado em uma década, desde o início da pesquisa. O aumento foi de mais de 7% se comparado com 2022. As ocorrências envolvem povos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, assentados e outras comunidades tradicionais. 31 pessoas foram mortas no período.

A CPT destaca em seu relatório que, no ano com o maior número de ocorrências, o país já estava sob comando do Governo Lula III. O documento também aponta que houve aumento das ações de ocupação e retomada de terras, práticas respaldadas pela ampliação do diálogo do presidente com as comunidades rurais e organizações populares do campo.

“Há que se olhar, porém, que o último dado indica também o fortalecimento dos movimentos sociais no campo, tendo as ações de resistência territorial e luta por reforma agrária quase dobrado de 2022 para 2023, alcançando 136 ações. Tais valores são bem acima das ações durante o governo Bolsonaro (maior número de ações foi 79, em 2022), mas ainda bem abaixo das 264 ações de 2014, durante o governo Dilma”, informa o texto do documento da CPT.

O movimento de resistência ocorre em função da lentidão em resolver processos de regularização territorial, além da morosidade na realização da reforma agrária. Em alguns casos as famílias retomam áreas invadidas e se tornam alvo de ameaças e intimidações, como o que aconteceu no Quilombo Onça, em Santa Inês, no interior do Maranhão. O estado enfrenta uma crise e é considerado o mais perigoso para quilombolas.

O relatório apresenta mapeamento dos agentes e das vítimas dos conflitos. Do total, 14 indígenas morreram vítimas da violência por conflito no campo. O segundo grupo mais afetado foram os sem terra, um total de 9 mortes. As outras vítimas são posseiros (4), quilombolas (3) e um funcionário público.

A CPT explica também que entre os principais motivos de tanta violência está o desmonte das políticas públicas para o campo e a demora para demarcar e titular territórios onde vivem comunidades tradicionais.

Leia mais:

+Falta de titulação faz do Maranhão o estado mais perigoso para quilombolas

+Violência contra comunicadores na Amazônia atinge 230 casos em dez anos; leia relatório

A violência tem crescido em regiões como a da tríplice divisa dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia (chamada de Amacro ou Zona de Desenvolvimento Sustentável Abunã-Madeira). Segundo a CPT, dos 31 assassinatos no país registrados no ano passado, 8 foram nesta região. A denúncia de crimes ambientais na região também desperta preocupação com a segurança de jornalistas, que tem sofrido ameaças e perseguições por dar visibilidade às invasões de territórios indígenas, garimpo ilegal, exploração de madeira e outras irregularidades que afetam comunidades tradicionais.

Mais de 59,4 milhões de hectares de terra estiveram envolvidas em disputas no ano passado. Conforme o levantamento, 1.724 ocorrências foram registradas. Do total, 1.588 registros têm relação com a ocupação e a posse e/ou contra a pessoa, com destaque para:

- Ações de invasão: 359

- Pistolagem: 264

- Grilagem:152

- Destruição de pertences: 101

- Destruição de casas: 73

- Despejo judicial:50

-

Expulsão: 37

Acesse aqui todos os dados de Conflitos no Campo – Brasil 2023

O levantamento da CPT afirma que no “eixo terra” os fazendeiros, empresários, grileiros, governos federais e estaduais são os agressores. Entre as áreas de interesse desses grupos estão os territórios quilombolas que estão aguardando a finalização do processo de regularização.

Em todo o Brasil, as ocorrências englobam conflitos relacionados à posse de terras, questões trabalhistas e acesso a recursos hídricos. A maioria dos conflitos registrados é pela terra (1.724, sendo também o maior número registrado pela CPT), seguidos de ocorrências de trabalho escravo rural (251) e conflitos pela água (225). Dentre os estados, o maior número foi registrado na Bahia, com 249, seguido do Pará (227), Maranhão (206), Rondônia (186) e Goiás (167). Dentre as regiões, a região Norte foi a que mais registrou conflitos (810), seguida da região Nordeste (665), Centro-Oeste (353), Sudeste (207), e por fim, a região Sul, com 168 ocorrências.

Veja os números dos conflitos contabilizados pela CPT ano a ano: