Um território, múltiplas histórias: paulista se muda para Rondônia e encontra famílias tradicionais negras de Barbados; acreana atua com ‘ afrobetização’; e paraense luta por regularização fundiária de quilombos.

Por Elvis Marques, em parceria com a Revista Casa Comum*

Jaycelene Maria, Marcela Bonfim e Iraci Santos l Foto: Arquivo pessoal/Reprodução

Antes de ser autora do projeto (Re)conhecendo a Amazônia Negra: povos, costumes e influências negras na floresta, Marcela Bonfim, nascida no interior de São Paulo, deu seus primeiros passos em um solo marcado pela exploração da população negra nas plantações de café. Uma realidade escravagista diferente nos tempos atuais, mas que é revivida há gerações. “Venho de uma família que sofreu muita pressão quanto à questão racial. É uma região onde o racismo permanece latente”, conta.

Em 2010, Marcela migrou da região Sudeste rumo a Porto Velho, em Rondônia, em busca do primeiro emprego como economista. “A gente chega cheio de estereótipos, ideias e pretensões em relação à Amazônia”, afirma a fotógrafa e ativista pelas causas negras.

Mas o que Marcela não esperava é que, ao chegar na capital de Rondônia, seria confundida como conterrânea de Rihanna, uma das cantoras mais famosas do mundo. Ao desembarcar em Porto Velho, as pessoas questionaram se Marcela era barbadiana, ou seja, de origem de Barbados, país caribenho onde a artista nasceu.

A explicação é a seguinte: no início do século passado, imigrantes de Barbados – e de outros países do Caribe – contribuíram com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e, consequentemente, com a criação do país. Colônia britânica até 1966, a ilha do Caribe, assim como o Brasil, sofreu com os períodos de colonização europeia e de escravidão de indígenas e africanos. A sua mistura de povos também não difere da nação brasileira, tendo uma população de maioria negra.

“Ao me perguntarem se eu era barbadiana, me veio uma curiosidade sobre esse povo. Então uma amiga me contou sobre as famílias tradicionais negras de descendência de Barbados que aqui viviam. “Eu levei um susto porque, nos livros de história, ‘família tradicional’ no Brasil eram aquelas que tinham poder desde o início da colonização. Começo, então, a descobrir o quanto de diversidade que existia nesse estado amazônico, algo que até então não passava pela minha cabeça, uma população negra na Amazônia”, contextualiza Marcela.

Registros sobre a Amazônia negra

O fascínio por essa população e por suas origens gerou uma identificação histórica em Marcela, que, em um primeiro momento, decidiu comprar uma câmera fotográfica para fazer imagens dessas pessoas e mostrá-las para a sua família. Os registros em foto e texto eram depositados nas mídias sociais, o que logo começou a gerar um burburinho.

“Chegou ao ponto de eu pensar que isso poderia ser pedagógico também para outras pessoas, e que traria uma força a elas como trouxe a mim. Vim buscar um emprego e acabo reconhecendo a fotografia em mim, entendendo que eu poderia encontrar a minha negritude a partir dessa oralidade, e isso passou a ser uma forma de existir: fotografar, contar histórias e me reconhecer nessa terra”, relembra Marcela.

Suas fotografias mostram rostos, olhos, mãos, danças e religiosidades. São olhares de esperança, que refletem as águas profundas e as frondosas árvores da Floresta Amazônica. De forma poética e ao encontro com a sua própria história, Marcela inaugura o projeto (Re)conhecendo a Amazônia Negra: povos, costumes e influências negras na floresta.

Home do site Amazônia Negra l Foto: Reprodução

A ativista conta que as pessoas fotografadas têm recebido muito bem os seus retratos e histórias contadas. O projeto ganhou, também, um público famoso: a atriz Giovanna Ewbank e a filha Titi Gagliasso ficaram encantadas com a exposição “Um defeito de cor”, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), em Salvador, na Bahia.

“Rondônia traz um percurso histórico, como muitas migrações e imigrações, não só dos países do Caribe, mas também do Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro. São muitas formações negras nessa terra. Eu pensava muito o negro no singular, e hoje eu consigo pluralizar essa ideia de negritude por conta dessa vivência na Amazônia”, enfatiza.

|

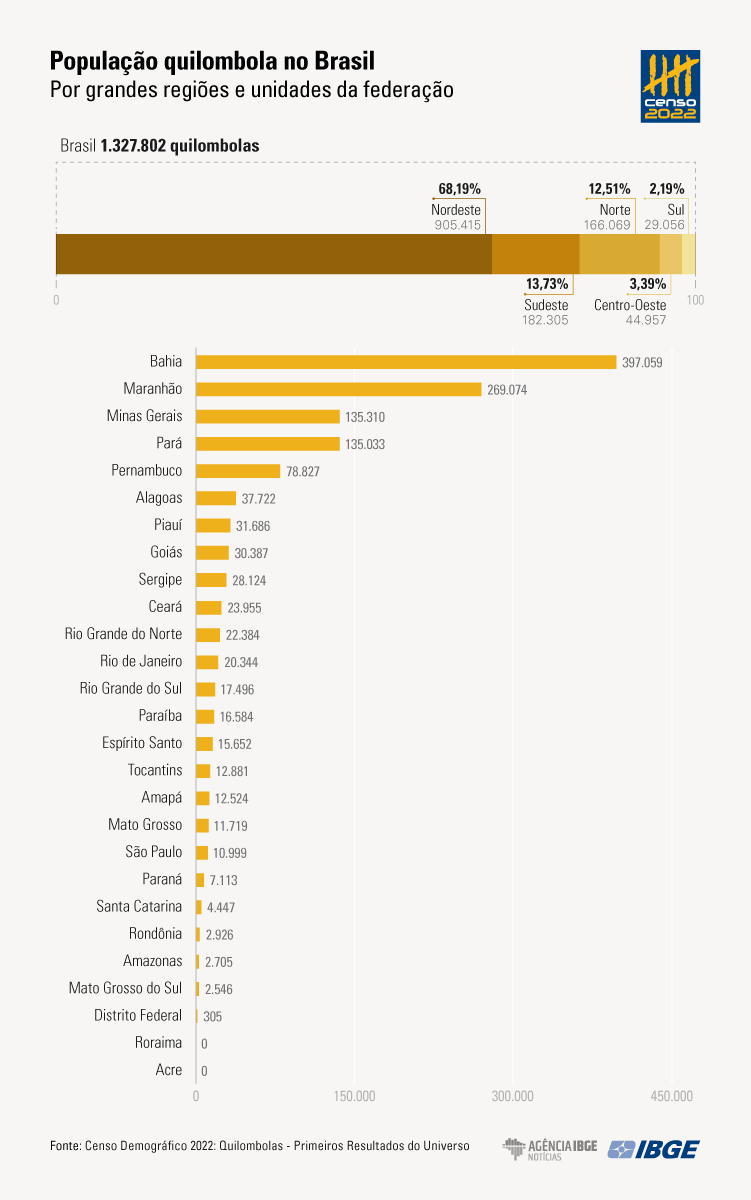

Raio-x > Na região Norte do país, 73,4% da população se declara parda (é o maior percentual do país) e 7,5% se diz preta; > Entre 2012 e 2021, a população que se declarava branca nesta região reduziu em 3,6%; > O Norte concentra o maior número de jovens do país: cerca de 30,7% da população tem menos de 18 anos; > A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba totalmente oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Maranhão; > 56% da população indígena brasileira vive na Amazônia Legal; > Segundo o Censo de 2022, o Brasil tem 1,3 milhão de pessoas que se identificam como quilombolas. Desse total, quase 427 mil estão nos estados que compõem a Amazônia Legal.

|

Luta quilombola paraense

O Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que a maioria dos quilombolas – pessoas remanescentes de quilombos dos tempos da escravidão – da Amazônia Legal está nos estados do Maranhão* (248.661 habitantes) e do Pará (135.033), totalizando 90% da população desse grupo apenas nesses dois estados. Conforme a pesquisa, dos 426,5 mil quilombolas da região, 80,9 mil estão em territórios oficialmente delimitados, o que representa 18,9% do total.

Um desses territórios listados pelo IBGE é a comunidade Santa Rita de Barreira, onde vive Iraci Santos, membro da Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará, a Malungu, que teve início em 1999 na região de Santarém. Dentre as cerca de 600 comunidades quilombolas existentes em terras paraenses, a organização acompanha pelo menos a metade.

A principal fonte de renda das comunidades quilombolas do Pará é proveniente da agricultura familiar, inclusive de um produto que é ancestral no Brasil, a mandioca, e seus derivados, como a farinha e o polvilho. Os povos tradicionais cultivam, ainda, banana, hortaliças e frutas. Diversos territórios atuam para a subsistência, com a pesca e o extrativismo na Floresta Amazônica.

“Hoje, uma das maiores demandas dos territórios quilombolas no Pará é a regularização fundiária, uma das principais bandeiras de luta da Malungu. E é a falta de regularização que mais traz problemas para os nossos territórios, porque a maioria não está delimitado e titulado. Poucas áreas têm documentação. O governo estadual é o que mais titula terra quilombola, mas a maioria das que são tituladas não são reconhecidas em sua totalidade. Por exemplo, geralmente falta indenizar pessoas, como empresários e fazendeiros, que residem em áreas dentro dos nossos territórios, e essas pessoas causam muitos problemas ao nosso povo”, contextualiza Iraci.

A liderança quilombola afirma, ainda, que, além da regularização fundiária, as comunidades pleiteiam diversas políticas públicas nas áreas de educação, saúde e saneamento básico. “Muitas vezes, para essas políticas chegarem, nós precisamos ter a documentação das terras, então uma coisa trava a outra. São essas as principais demandas das populações que acompanhamos no estado”, explica.

São necessidades básicas reivindicadas pelas comunidades descendentes de pessoas escravizadas no Brasil que, quando não atendidas, fazem vítimas. “Os processos de regularização são muito demorados, e são eles que mais causam conflitos dentro do estado do Pará. A gente se preocupa muito, porque várias de nossas lideranças já tombaram [morreram] em decorrência desses conflitos”, aponta Iraci.

> Saiba mais: no portal da Fundação Palmares é possível acompanhar o andamento dos processos de regularização de áreas quilombolas de responsabilidade do governo federal.

>> A nível estadual, a responsabilidade pela regularização fundiária é do Instituto de Terras do Pará (Iterpa).

O ser amazônida negra

Jaycelene Maria da Silva Brasil, ou Jayce Brasil, é uma socióloga acreana formada pela Universidade Federal do Acre (UFAC), pós-graduada em gestão estratégica de políticas públicas pela Universidade de Campinas (Unicamp) e militante de direitos humanos formada pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular do Acre, o CDDHEP.

Em depoimento enviado à Revista Casa Comum, Jaycelene conta que atuou como professora de sociologia no ensino público em 2015 e 2019, e que, atualmente, trabalha com educação popular e é entusiasta dos processos de ‘afrobetização’, nos quais procura demarcar, em suas falas, a importância da valorização do “ser amazônida” na Amazônia acreana que ainda não se percebe negra. Confira a seguir:

“Eu me descobri uma pessoa de pele preta com consciência política há cerca de 20 anos. Nasci uma pessoa que, aos olhos de parte da sociedade e para mim, naquele momento, eu era morena. E a partir de uma bolsa que ganhei da Conectas, organização de direitos humanos, começo a politicamente ler e a fazer formação para mergulhar no tema da promoção da igualdade racial. Esse período de letramento racial é uma caminhada, às vezes solitária, dolorosa.

Atualmente, trabalho com projetos de ‘afrobetização’ em escolas e instituições, porque acho muito importante pautar a importância das Leis 10.639 e 11.645. Sou entusiasta dessas formações que abordam o que é ser uma pessoa preta, da desumanização que acontece conosco por conta do racismo, e a escola é uma importante porta de entrada. E a gente vê que as pessoas amazônidas têm muita dificuldade em se verem pretas, porque, no imaginário social, não há pessoas pretas nesse território, apenas indígenas.

Vejo que esse último Censo do IBGE traz um crescimento da população preta do Acre e de outros estados, e isso mostra o resultado do trabalho de movimentos negros e de políticas públicas iniciadas em 2003.

No Acre, precisamos fortalecer esse trabalho ainda mais. Não temos mais uma Secretaria Municipal de Igualdade Racial há quase quatro anos em Rio Branco; dentro do governo estadual, não temos um departamento que pulverize com seriedade e qualidade essas políticas públicas; não temos um acompanhamento contínuo das leis que citei acima, o que quebra o processo de fortalecimento de política pública.

Temos pequenos grupos atuando sobre ser negro na Amazônia e a partir dessas políticas públicas. E eu me considero uma dessas pessoas. Penso que quando a gente entende o que é ser negro, a gente cria forças, lembra da trajetória de quem veio antes e pauta o nosso trabalho com esperança, apesar de ser uma luta longa e árdua.”