Ana Lígia Leite e Aguiar

Sujeitos políticos só se constituem a partir da internalização de tais desabamentos.

Vladimir Safatle. O circuito dos afetos.

O céu está pesado, qualquer que seja a maneira pela qual se queira compreender essa expressão.

Didi-Huberman. Levantes.

Como pensar o Outro? Uma vez mais essa indagação é antes o desejo de que uma certa tensão filosófica se instaure do que a necessidade imediata de um retorno para aquilo que, sabemos, não encontra alívio em qualquer que seja a sua resposta. A pergunta, organizada por Roland Barthes em Como viver junto [1], é antes de tudo uma pergunta sobre como se percebe o Outro, se convive com o Outro, uma pergunta sobre o mundo e, em um nível cada vez mais micropolítico, uma pergunta sobre a nação, sobre as nossas diferenças, sobre “mim”. Na impossibilidade de fechamento da questão, o que entendemos é que a alteridade foi e é um exercício de suplemento dos nossos próprios paradigmas de vida (desejamos o Outro não por dependência, mas pela vontade de ser atravessado por ele). A alteridade altera a conta do que somos. Todorov [2] foi assertivo ao compreender, lendo os diários de Cristóvão Colombo, que o não entendimento deste sobre os indígenas incorreu em um grande equívoco não só nos termos da tradução de um modo de aparecer da cultura dos povos originários daquilo que um dia viria a ser a América, como na própria maneira de sobrepor seu gesto narrativo pela lógica de redução do Outro, um gesto de superioridade ainda hoje empregado contra tais povos, mas contra, também, outros tantos grupos colocados em situação de uma vulnerabilidade que se intensifica todos os dias.

1 Roland Barthes. Como viver junto. Martins Fontes, 2013.

2 Tzvetan Todorov. A conquista da América. Martins Fontes, 1983.

Contraditoriamente, quando nego o Outro, nego a mim. No dicionário Houaiss, temos que a alteridade é o “caráter ou estado do que é diferente, distinto, que é outro. Que se opõe à identidade, ao que é próprio e particular (…); condição ou característica que se desenvolve por relações de diferença, de contraste”. [3] É essa oposição à identidade e ao particular que deve ser entendida aqui não como recusa ou negação de si, mas a presença desse contraste como solidariedade absoluta a outras formas de vida. A solidariedade seria, assim, a noção aguda de uma igualdade. Uma igualdade na diferença.

3 Disponível em www.dicio.com.br/alteridade/

Quem talvez mais tenha operado dentro da lógica da diferença, no Brasil, até onde se sabe, foram os povos Tupinambá da costa brasileira. Faz-se evidente: o entendimento acerca da compreensão dessa diferença não pôde ser alcançado pelos cronistas dos 1500/1600, mas pela percepção contracolonial de Eduardo Viveiros de Castro (e de tantos outros historiadores e antropólogos), que ao ler os religiosos e marinheiros viajantes que davam notícias do Novo Mundo, consegue visualizar em sua pesquisa o eixo de uma repetição sobre a antropofagia ritual fornecedora de um modelo sobre como perceber o inimigo: “Guerra mortal aos inimigos e hospitalidade entusiástica aos europeus, vingança canibal e voracidade ideológica exprimiam a mesma propensão e o mesmo desejo: absorver o outro e, neste processo, alterar-se”. [4] É que para os nativos, elucida Viveiros de Castro, o que estava em questão era a “afinidade relacional” e não a “identidade substancial”. [5] Isso explica a entrega aparentemente docilizada dos indígenas aos estrangeiros – como se vê na carta de Pero Vaz de Caminha e em outros textos quinhentistas –, assim como a entrega à morte – sem hesitações, diga-se de passagem – na antropofagia ritual. Nos dois casos, os indígenas estavam interessados em conhecer outros mundos, em relacionar-se com a mente do Outro, isso, assim entendido, sem que se precisasse necessariamente abdicar de nada, já que a lógica da alteridade não necessariamente pressuporia qualquer exclusão. Se parece confuso esse “desejo de ser o Outro” “segundo os próprios termos”, para aqueles que creem na identidade substancial – isto é, na crença de um único jeito de perseverar em sociedade –, [6] isso se deve ao fato de os nativos não terem passado, à época, pela colonização de seus desejos.

4 Eduardo Viveiros de Castro. A inconstância da alma selvagem. Cosac Naify, 2002, p. 207.

5 Idem, p 206.

6 Idem, p 195.

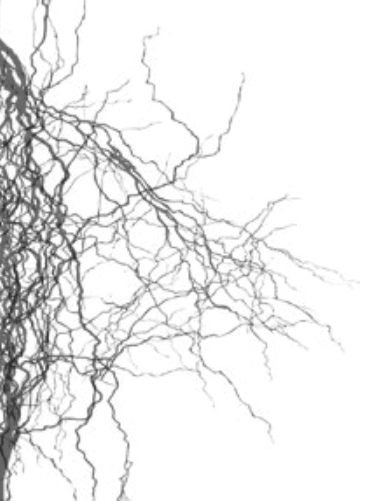

Como “metamorfoses ambulantes”, para usar a expressão de Raul Seixas, os corpos dos nativos eram como um circuito rizomático, prestes a se ligarem a tudo, mas sem nunca se afastarem de si. Essa imagética é de difícil imaginação, pois eram a própria ideia daquilo que poderíamos vir a ser:

“(…) escrever por intermédio de slogans: faça rizoma e não raiz, nunca plante! Não semeie, pique! Não seja nem uno nem múltiplo, seja multiplicidades! Faça a linha e nunca o ponto! A velocidade transforma o ponto em linha! Seja rápido, mesmo parado! Linha de chance, jogo de cintura, linha de fuga. Nunca suscite um General em você!” [7]

7 Gilles Deleuze; Félix Guattari. Mil platôs. Editora 34, 1995, p. 36.

Deixar as linhas de fuga da identidade como que “soltas”, ou em um modo de curto-circuito, parece ser a melhor alternativa para não se cair na armadilha do uno. Se a economia de vida dos autóctones era destituída de dogma e de uma fé temerosa àquilo que jamais tinham presenciado, não era porque em nada criam, mas, por sua vez, porque poderiam acreditar em qualquer coisa, a saber, no Outro. [8] No entanto, tal troca ocorreu apenas em uma via de mão única: de acordo com a historiografia oficial, [9] os nativos exercitaram a alteridade, enquanto os europeus fizeram, para dizer o mínimo, uma violenta redução da mesma. Desde Bartholomeu de Las Casas havia sido dado o recado sobre o fato de a razão europeia estar apta a outros tipos de procedimentos:

“Certa vez, os índios vinham ao nosso encontro, para nos receber, à distância de dez léguas de uma grande vila, com víveres e viandas delic as e toda espécie de outras demonstrações de carinho. E tendo chegado ao lugar, deram-nos grande quantidade de peixe, de pão e de outras viandas, assim como tudo quanto puderam dar. Mas eis incontinenti que o Diabo se apodera dos espanhóis e que passam a fio de espada, na minha presença e sem causa alguma, mais de três mil pessoas, homens, mulheres e crianças, que estavam sentadas diante de nós. Eu vi ali tão grandes crueldades que nunca nenhum homem vivo poderá ter visto semelhantes.” [10]

8 Talvez seja desnecessário dizer, mas este pensamento ainda é tributário das ideias de Eduardo Viveiros de Castro.

9 Confira, para tanto, os recortes de Alberto Mussa em sua obra Meu destino é ser onça (Record, 2009). Também são notáveis as contra leituras sobre o modo de se perceber a cultura indígena de Manuela Carneiro da Cunha, Eduardo Viveiros de Castro, Tzvetan Todorov, Enrique Dussel, dentre outros.

10 Bartholomeu de Las Casas. História das Índias Ocidentais. Edições Cultura, 1944, p. 24.

Esse massacre ocorrido em Cuba é relevante em vários aspectos. O primeiro deles é a antecipação daquilo que só séculos depois seria descrito por Hannah Arendt como a “banalização do mal”. [11] É significativo que Las Casas uma hora se dê conta de que, tendo negociado com seus conterrâneos e relatado para a Coroa Espanhola para que interrompessem as torturas e o genocídio aos quais submetiam os nativos, tudo resultasse sem efeito. Coagidos pelo Estado e pela extensão das suas forças, as evidências das “forças do mal” regiam, independentemente do que os nativos fizessem, suas vidas, e fariam suas existências serem condenadas de um modo ou de outro.

11 Hannah Arendt. Eichmann em Jerusalém. Companhia das Letras, 1999.

Submetidos à ideia de subalternidade, a resistência dos indígenas fora imediata. Boa parte dos discursos sobre a dizimação dos povos originários é pactuária dos discursos contra a alteridade. Reconfigurados e lançados a outro tipo de sorte, os nativos não só não foram dizimados como retornaram como multidão. É que a alteridade é também uma forma de subversão que sabe se recolher sem se calar.

INSUBMISSÕES

Mas este texto de agora é fruto dos últimos acontecimentos de 2018 e essa data não pode ser desprezada. Somos presas temporais dela. Naquele ano vivemos, no Brasil, um embate fulminante das ideias do indivíduo versus as ideias da coletividade. A eleição presidencial retomou um momento dramático de nossa história comum e regurgitou nas telas dos diversos dispositivos que portávamos os interesses gerais que conclamavam o liberalismo e o individualismo teatralmente em nome da nação. Para caminhar, o Brasil outsider [12] precisaria se reconciliar com o Brasil oficial, aceitando apagar-se, incluir-se, subjugar-se, não se alterar.

12 A lista é longa, mas, ei-la, uma vez mais: indígenas, negros e quilombolas, mulheres, servidores públicos, LGBTQs+, animais, natureza, etc.

Evitando-se olhar para o Outro, os discursos foram se ensurdecendo para o ao redor, um sintoma que nos aparece no intempestivo Junho de 2013, mas que, aos olhares e às reflexões mais atentas, estão presentes desde a primeira operação da máquina colonial. Em 2015, os brasileiros teriam acesso à tradução para o português da obra de Davi Kopenawa Yanomami, que compreendia com lucidez:

“Hoje, os brancos acham que deveríamos imitá-los em tudo. Mas não é o que queremos. Eu aprendi a conhecer seus costumes desde a minha infância e falo um pouco a sua língua. Mas não quero de modo algum ser um deles. A meu ver, só poderemos nos tornar brancos no dia em que eles mesmos se transformarem em Yanomami. Sei também que se formos v er em suas cidades, seremos infelizes.” [13]

13 Davi Kopenawa Yanomami e Bruce Albert. A queda do céu. Companhia das Letras, 2015, p. 75.

“Mas não quero de modo algum ser um deles” se dá justamente porque “só poderemos nos tornar brancos no dia em que eles mesmos se transformarem em Yanomami”. Em 2018 a resposta para Davi Kopenawa seria: então, nunca. A resposta nas eleições de 2018 foi pela igualdade na igualdade, não na diferença: uma espécie de pensamento em “que o Outro seja igual, que seja um igual sem contraste, sem fricção, sem negação de mim. Não desejo ir a campo, não desejo experiência na diferença, não desejo o Outro, desejo a mim”. Se há algo de previsível no encaminhamento dessa dicção – que conhecemos de longa data dado o seu caráter de repetição –, é que o grande erro das nações continuará sendo a aposta na unidade moralizadora dos corpos e das subjetividades. Seria preciso, antes, compreender as diferentes nações que formamos, atribuir carga sensível a elas para que os outros as vejam e as reconheçam, no sentido mais pathos dessa palavra, a pele dessa existência, e sua afecção, sua paixão, seu excesso, seu sofrimento, sua catástrofe. Só assim, no firmamento dos variados povos que somos, seríamos capazes de visualizar um horizonte de ampla convivência. Mas, novamente, como conviver na diferença? Como perceber o Outro-outro, aquele que será colocado no lugar do inimigo? E afinal, mesmo as amizades, os círculos de philia não seriam embebidos de tensões?

DO QUE EU FALO QUANDO EU FALO DE ALTERIDADE [14]

O exemplo de Davi Kopenawa, em A queda do céu, mistura de “relato pessoal e destino coletivo”, é um dos grandes exercícios com o qual nos deparamos em meio às proposições que podemos ter para o grande desamparo em que nos encontramos.

14 Este subtítulo é tributário da obra de Haruki Murakami de 2010, Do que eu falo quando eu falo de corrida (Alfaguara, 2010).

A data aproximada do seu nascimento é o ano de 1956. Desde os anos 1970 ele teria reconfigurado a sua existência para exercer seu direito à vida e à preservação do território onde se localiza seu povo. Desde os anos 1970, conhecidas fotos de Claudia Andujar têm carregado notícia de como o contato e a devastação do território indígena Yanomami, via abertura de estradas (a Perimetral Norte é epígrafe do massacre iniciado pela ditadura civil e militar da época) e mediante a proximidade ‘forçada’ com os trabalhadores das obras, promovem e acentuam o extermínio de tais povos. Garimpo e mineração, no presente, ampliam o campo dos napë, que é “o Outro sem mais, o inimigo por excelência e por essência, é o Branco”. [15] Inimigo, estrangeiro, forasteiro, o mundo da episteme branca em que vivemos corrobora para que a alteridade encontre a hostilidade.

“Os rapazes gastam o seu tempo rondando os postos dos brancos. Eu, ao contrário, cresci na floresta, bebendo mel selvagem o tempo todo. Foi isso que tornou meu pensamento reto e permitiu que ele se ampliasse.” [16]

15 Eduardo Viveiros de Castro. Prefácio. Publicado em: A queda do céu. Companhia das Letras, 2015, p. 13.

16 Davi Kopenawa Yanomami e Bruce Albert, 2015, p. 239.

Mas o que a obra de Kopenawa vem contra-acentuar para nós, suas leitoras e leitores? Denúncia, raiva, estigmatização dos missionários, a enorme diferença entre brasileiros e povos indígenas, a imagem de que os brancos eram ladrões de crianças indígenas e veiculadores de epidemias (pneumonia, sarampo, tuberculose, gripes), e, além de tudo, de que os brancos têm o pensamento fixo em mercadorias. Davi Kopenawa apresenta nessa obra fronteiriça suas memórias, sua cosmogonia, sua relação com os xapiri [17] desde criança, narra seu mundo, ocupa um lugar disputado no mundo da escrita, questiona o fato de os brancos não atrelarem sua conduta à fala – falam do pecado, mas o cometem, falam das palavras de seu Teosi, [18] mas as desrespeitam repetidamente.

17 Osxapiri são “seres-imagens (‘espíritos’) descritos como humanóides minúsculos paramentados com ornamentos e pinturas corporais extremamente luminosos e coloridos”. Idem, p. 610. Nota 9.

18 Teosi vem do português ”Deus“. Idem, p. 610.

Ao longo da obra, acessamos a trajetória de Davi, mas entendemos que se trata de uma insurgência sem ilusões. Sendo contra o pensamento colonial, instaura outros mitos de fundação, outra ideia de origem, mas realiza sua narrativa de modo pouco ou nada messiânico. Não se trata de palavras que pretendem salvação. Como um xamã, Kopenawa compreende que as relações produzem um trabalho de chamado e de escuta incessantes, mas está nas mãos de cada um como proceder com suas próprias sensibilidades e afetos.

“Só existe um céu e é preciso cuidar dele, porque, se ficar doente, tudo vai se acabar. Talvez não aconteça agora, mas pode acontecer mais tarde. Então, vão ser nossos filhos, seus filhos e os filhos de seus filhos a morrer. É por isso que eu quero transmitir aos brancos essas palavras de alerta que recebi de nossos grandes xamãs. Através delas, quero fazer com que compreendam que deviam sonhar mais longe e prestar atenção na voz dos espíritos da floresta. Mas bem sei que a maioria deles vai continuar surda às minhas falas. São gente outra. Não nos entendem ou não querem nos escutar. Pensam que esse aviso é pura mentira. Não é. Nossas palavras são muito antigas. Se fôssemos ignorantes, ficaríamos calados. Temos certeza, ao contrário, de que o pensamento dos brancos, que não sabem nada dos xapiri e da floresta, está cheio de esquecimento.” [19]

“Para isso são necessárias pessoas valentes, antropólogos corajosos que não se contentam em fazer pesquisa e depois ir embora. Nós, índios, precisamos de antropólogos que tenham coragem, antropólogos que falem nossa língua.” [20]

19 Idem, p. 498.

20 Idem, p. 530.

Ante o tremendo desamparo diante do Estado brasileiro, que entende que os povos originários são inimigos da nação (basta escutar o discurso das mineradoras, da bancada do agronegócio, dos cidadãos de bem da classe média brasileira, da classe alta, ou mesmo das classes C e D que se identifiquem com os valores das classes mais ricas), Kopenawa assumiu o medo não como paralisia, mas como potência. Vladimir Safatle pontua: “(…) há de se lembrar que o desamparo não é apenas demanda de amparo e cuidado. (…) há um ponto no qual a afirmação do desamparo se confunde com o exercício de liberdade”. [21]

21 Vladimir Safatle. O circuito dos afetos. Autêntica, 2016, p. 31.

Contudo, num mix paradoxal muito benéfico, próprio das comunidades onde não predomina a razão branca, a obra Yanomami recusa a aposta no mundo branco, lugar que não pretende mais ocupar, pois os povos precisamos entender quais seriam os “desejos desejáveis”, e Kopenawa, em uma série de exemplos, demonstra o quão traiçoeira e subalternizante a razão branca pode ser. Sem desejar nada de um universo que só dialoga com eles nos termos de sua destruição, os Yanomami, como outras centenas de povos indígenas, optam por reconhecer que estão desamparados na cena nacional – que os trata ora como estrangeiros, ora como invasores –, e mantêm a crença na tradição milenar, evidenciando que alguns povos estão amparados por Omama, [22] mesmo que o céu desabe.

22 Omama é o demiurgo da mitologia Yanomami. Davi Kopenawa Yanomami e Bruce Albert, 2015, p. 610.

Notavelmente interessado em impedir que o céu caia sobre nossas cabeças, Davi se abre ao diálogo, insiste na transmissão de sua história, compartilha os presságios. Se sabe dos avisos dos antigos e dos espíritos da floresta, insiste na crença – paradoxal que seja – de desconhecer, afinal, o que pode o Outro. Alteridade é ausência de previsão. E, nesse sentido, Davi Kopenawa Yanomami não só se lança ao Outro como se levanta. Sua narrativa é definitivamente séria, pautada, como diz Viveiros de Castro por “lampejos de lucidez política e poética”. [23] Esse acontecimento, esse corpo que se joga no front da luta, de modo combatente, acaba por desenhar uma espécie de levante. “O levante se dá com uma determinação que um dia vai pôr fim a uma condição comum por tempo demais suportada”, escrevera Judith Butler, [24] mostrando que o levante não é apenas uma situação em que apenas eu sofro, mas você também, e isso se tornaria um “nós”, um acolhimento, um desejo de colocar fim à sujeição que nos aprisiona por um tempo desmedido. (A pergunta freudiana resumida por Safatle: por que tanta sujeição e recalque?).

23 Eduardo Viveiros de Castro, 2015, p. 15.

24 Judith Butler. Levante. Publicado em: Georges Didi-Huberman (Org.). Levantes. Edições Sesc, 2017, p. 25.

Mas um levante, continua Butler, “é geralmente um acontecimento pontual”. [25] O que Butler apresenta em suas reflexões, em suma, é que levantes geralmente têm começo, meio e fim, e, em geral, fracassam. O dia seguinte ao fracasso de um levante é também quando sua história se torna narrável. Ora, justamente porque os povos indígenas viram o “fim do mundo” com a chegada dos primeiros colonos é que as palavras de Kopenawa surgem nesse tom de rememorar acontecimentos, fazendo apostas em um futuro incerto. Lúcido, o pensamento dele se afina com o de Butler, quando ele diz: “sabemos que as palavras dos brancos só iriam sumir (…) de nossa mente se eles parassem de se aproximar de nós e de destruir a floresta. (…) Nosso espírito se aquietaria e voltaria a ser tão tranquilo quanto o de nossos ancestrais no primeiro tempo. Mas é claro que isso não vai mais acontecer”. [26] Butler, em reflexão semelhante, rememora que:

“em 1832, na Jamaica, escravos entraram em greve, exigindo pagamento por seu salário. Diante da recusa dos proprietários, eles incendiaram as casas e os depósitos de cana-de-açúcar, causando grandes prejuízos. Sob a liderança de Samuel Sharp, 20 mil escravos assumiram o controle de mais de 200 plantações, e, ainda que dominados no final, presos e, muitos, executados, estima-se que o movimento contribuiu para o fim, em 1834, da escravidão imposta pelos britânicos. Todos os levantes fracassaram, mas, conjuntamente, tiveram sucesso.” [27]

25 Idem, p. 31.

26 Davi Kopenawa Yanomami e Bruce Albert, 2015, p. 227.

27 Judith Butler, 2017, p. 36.

O fracasso pontual desses gestos pode ter algo a ver com as alterações rizomáticas que a voz de Davi Kopenawa provoca naqueles que a leem. Reparem como o circuito estabelecido por ele retoma, em outros termos, o famigerado movimento inicial de alterar-se exercido pelos Tupinambá. Significativo notar as maneiras de repetição – na diferença – de chamamento, de abertura para o diálogo, de uma aposta naquilo que cada um de nós pode ter de um devir índio, uma aposta aguda no porvir. Vale ressaltar que não é mais a troca, contudo, o que está em jogo, e essa alteração no diálogo proposto é crucial para o entendimento do que pretende a política narrativa dessa liderança Yanomami no presente. A ideia de alteridade, nesse sentido, acabou por sofrer uma espécie de corrosão. Tornar-se Outro é medida que deve ser exercitada unicamente pela episteme branca, tendo em vista o pouco ou quase nenhum deslocamento feito por essa mesma episteme ao longo de mais de cinco séculos no Brasil; portanto, é a ela que cabe qualquer ideia de transfiguração para se construir uma outra afinidade relacional. E se os indígenas necessitam ou desejam os apetrechos do mundo do homem branco, claro está que não confundem mais a ideia de presente com a de mercadoria. [28]

28 Eduardo Viveiros de Castro. Equívocos da identidade. Publicado em: Gondar & Dobedei (Org.). O que é memória social? Contracapa, 2006.

Se retornarmos ao evento da antropofagia ritual, qual seria o motivo de devoração de um sujeito que permanece sempre o mesmo? Se a razão branca não se cansou de não se alterar, logo, devorá-la seria devorar o inalterável, uma espécie de repetição de algo que não só não apresenta diferença como já fora experienciado na esfera da morte inglória, sem qualquer resquício de saldo positivo para os ameríndios nessa relação. Mas os animais humanos não somos sempre os mesmos e esse dado não deve ser ignorado. Mesmo que o mundo da razão branca permaneça voltado para a mercadoria e sem se importar com os direitos da terra, há sobreviventes, dissidentes, os que se importam, pessoas que correm o risco de falar a língua do Outro, a língua menor a qual Deleuze e Guattari [29] se referiam para falar de uma literatura dos recônditos. É essa literatura de um Kafka, de uma Carolina Maria de Jesus, de um Davi Kopenawa Yanomami – que somente pode ser alcançada pelos leitores e leitoras da razão hegemônica por meio de um corpo que aceita revolucionar-se – que altera o Outro, multiplica o seu leque de leituras, provoca os corpos para uma poética política: o sonho dessa narrativa menor nos oferece uma estética de mundo que também é uma política. Nesse caminho, as leis da antropofagia são reinventadas pelos seus próprios fabricantes: o “só me interessa o que não é meu”, com o qual Oswald de Andrade inicia seu Manifesto Antropófago em 1928, retém o fato de a terra ser de todos. Continua-se como um devorador do Outro, mas são as próprias ideias de posse e de comum que necessitam ser reelaboradas. A primeira lei do antropófago contemporâneo seria a de começar a entender a profunda tensão entre aquilo que entendo ser meu e aquilo que entendo ser do Outro. Davi Kopenawa chama a atenção para a questão do ouro nos garimpos: um pó que brilha na terra – como podemos matar um homem por conta disso? [30] Quem sabe olhando juntos o mesmo céu a gente não consiga se interessar realmente por ele, combatendo a premissa de que o mundo já acabou e a ardilosa ideologia de que a persistência do inalterado prevalece sobre a potência da transfiguração, o que torna as diferentes guerras no mundo atual por um outro mundo possível irresolutas. Para que o céu não caia teremos, insistentemente, de continuar nossa aposta no Outro. Outras e novas formas de epistemes brancas haverão de surgir, novos contatos, novas formas de afecção, novos formatos de humanos e de descobrimento, e a obra de Kopenawa é um grande passo para um futuro que se deseja presente. Sem niilismo e sem falsas ilusões, bem ao modo de Kopenawa em sua proposição-levante ao escrever uma obra entre o sonho e a lucidez para que o céu não caia. [31] Para que o céu continue sendo céu.

29 Refiro-me à obra Kafka: Por uma literatura menor, dos autores, de 1975.

30 Davi Kopenawa Yanomami e Bruce Albert, 2015, p. 10.

31 Impossível não referenciar aqui o título do espetáculo-manifesto da Companhia de Dança de Lia Rodrigues, “Para que o céu não caia”, de 2016, baseada na obra A queda do céu.