Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

O que descobrimos escutando 137 coletivos, organizações e lideranças brasileiras sobre não violência

As mulheres negras no lugar mais alto do pódio

Em um país em que as atletas precisam enfrentar violências de gênero e de raça e pouco incentivo ao esporte, ver o protagonismo feminino e negro nas Olimpíadas tem um grande significado

Por Letícia Queiroz- 12/08/2024

“Mulherada, pretas e pretos do mundo todo, acreditem!” A frase de encorajamento foi dita por Beatriz Souza após ganhar medalha de ouro em uma final contra Israel nas Olimpíadas em Paris. A melhor do mundo em sua categoria é uma mulher negra que fez questão de incentivar outras e outros atletas.

O protagonismo da delegação brasileira foi feminino. Das 20 medalhas conquistadas durante as Olimpíadas, 12 são de mulheres. Neste ano o Brasil presenciou apenas mulheres como medalhistas de ouro. E mulheres negras: Bia Souza, Rebeca Andrade e a dupla Ana Paula Ramos e Duda Lisboa – do vôlei de praia.

A judoca Bia Souza se tornou a primeira brasileira a conquistar medalha de ouro logo na estreia em uma Olimpíada. Mas o caminho para ela não foi fácil. Militante do esporte, em 2018, quando o Brasil era governado por Michel Temer, ela se manifestou contra a Medida Provisória que previa que parte do valor destinado pelas loterias ao Ministério do Esporte fosse transferido para o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

A MP colocava em risco não só projetos de desenvolvimento do esporte nacional, mas também diversas carreiras. Depois de manifestações, o então presidente voltou atrás e devolveu a verba para a pasta do esporte.

Bia sabe que tem força. E não é só física. Ela tem consciência que estimula meninas e mulheres negras a alcançarem excelentes resultados e transformarem suas vidas através do esporte. Nas entrevistas à imprensa após a vitória, a judoca motivou outros atletas, focando em mulheres e pessoas negras. “Às vezes a gente acha que pode estar pagando muito caro, mas vale cada centavo quando a gente conquista o que a gente quer”, disse emocionada.

Rebeca Andrade, jovem negra de 25 anos, já teve uma atleta negra como inspiração e agora inspira outras meninas e mulheres. De família humilde da periferia de Guarulhos (SP), ainda criança Rebeca ingressou em um projeto social de incentivo ao esporte e se encantou pela ginástica artística. Antes de começar a conquistar medalhas, tinha como referência Daiane dos Santos, mulher negra que neste ano se emocionou com a vitória de Rebeca.

Em Paris, Rebeca se tornou a maior medalhista brasileira dos Jogos Olímpicos. Só nesta Olimpíada ela subiu ao pódio quatro vezes. Ao receber sua medalha de ouro na disputa do solo, ficou ao lado das estadunidenses Simone Biles e Jordan Chiles. As três formaram um pódio negro e as americanas fizeram um gesto de reverência à brasileira. A cena rendeu uma foto que viralizou no mundo.

A rivalidade entre as adversárias deu lugar ao afeto e ao cuidado de mulheres negras. A felicidade, a sororidade e o carinho entre as medalhistas era visível. E atravessou fronteiras, como visto nas mensagens que a atriz estadunidense Viola Davis deixou para Rebeca.

A ícônica foto de Rebeca Andrade e Simone Biles (esq.) e Jordan Chiles (dir.) l Foto: Reprodução

Daiane dos Santos, que inspirou Rebeca e a viu crescer – literalmente – no esporte, se emocionou ao comentar a vitória da sucessora. “A Rebeca falou sobre representar a todos. Sim, ela representa a todos, mas é a representatividade de 56% de uma nação que é excluída, que é subjugada”, disse.

Ana Paula Ramos e Duda Lisboa, do vôlei feminino, também são as melhores do mundo e trouxeram o ouro para o Brasil. Mulher lésbica e negra de 26 anos, Ana Paula contou que enquanto treinava nos últimos anos ouviu muitos comentários ofensivos. “Recebi tanta mensagem de ódio, de pessoas que queriam que eu desistisse, mas tenho que agradecer a muitas pessoas, a Deus e a mim mesma. Mereci isso com a Duda. Muita gente fala muita coisa. Que falem agora também, porque nós demos o sangue para sermos campeãs olímpicas”.

As atletas que se destacaram reconhecem que são referências negras no esporte. Mas elas também sabem que fazem parte da população mais vulnerável.

Enquanto mulheres negras conquistam medalhas, sobem aos pódios, emocionam uma nação, quebram recordes nas Olimpíadas e motivam crianças e jovens negros, o Brasil continua sendo um lugar perigoso para mulheres, principalmente para mulheres negras que são vítimas da dupla violência.

A Lei Maria da Penha, que acaba de completar 18 anos, é considerada um marco na defesa dos direitos das mulheres. A lei estabelece ações para proteger as vítimas, como a concessão de medidas protetivas de urgência, a criação de juizados especiais de violência doméstica e a garantia de assistência às mulheres. Mas medidas como estas não têm sido suficientes e a violência de gênero segue crescendo no país. De acordo com o 18° Anuário Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher foi estuprada a cada seis minutos em 2023 e os feminicídios bateram recordes. A pesquisa também mostra que os casos de racismo registrados saltaram de 5.100 em 2022, para 11.610, em 2023, o que representa um aumento de 77,9% das ocorrências.

Em um país em que violências de gênero e de raça são constantes, ver o protagonismo de mulheres negras nas Olimpíadas tem um grande significado. Não é exagero falar e repetir que, no Brasil, as mulheres negras são, sim, o destaque em diferentes esportes.

É importante lembrar que o país ainda se recupera de um governo de extrema direita que implantou o bolsonarismo e tinha como principal alvo as mulheres e as pessoas negras. Em vários discursos, Jair Bolsonaro fez comentários racistas e misóginos. Pelo menos duas vezes ele disse que pessoas negras são pesadas em arrobas. Em uma das vezes se referiu a um quilombola. Ele também disse que no black power de um apoiador havia baratas e piolhos. Mesmo sendo criticado e até denunciado, nunca se retratou sobre nenhum de seus discursos racistas.

Diversas vezes Bolsonaro atacou os direitos das mulheres e fez falas misóginas e sexistas. Em uma das falas ele disse que teve quatro filhos do sexo masculino e no quinto “deu uma fraquejada e veio uma mulher”.

O governo anterior também desencorajou atletas. Durante seu mandato, Jair Bolsonaro destruiu o Ministério do Esporte, enfraqueceu as políticas públicas esportivas no Brasil e desestimulou todo um projeto olímpico brasileiro.

Durante a pandemia, o presidente vetou o Projeto de Lei 2824/2020. O texto previa um auxílio emergencial para atletas. Na época, em pleno estado de calamidade pública e com redução das atividades econômicas e paralisação de competições esportivas, atletas brasileiros tiveram que abandonar treinos e procurar outro trabalho para sobreviver.

É verdade que muita coisa mudou desde a primeira Olimpíada, mas avanços ainda são necessários.

Quando fazemos questão de destacar que mulheres negras são as protagonistas, não estamos considerando apenas o pódio, mas toda uma trajetória que não começou há quatro anos – na preparação para as Olimpíadas de Paris – mas em gerações anteriores. Reverenciamos não só quem subiu no pódio, mas as referências profissionais e toda a base familiar negra e a ancestralidade.

A vitória dessas atletas é também a vitória de todas as competidoras negras. E de toda a população que enfrenta desigualdades em suas carreiras. Vibrar com uma atleta negra é também reconhecer o esforço das que vieram antes de nós abrindo os caminhos.

E para quem acha bobagem falar que os ouros são de mulheres negras, saiba que este resultado é apenas o começo. O Brasil e todo o mundo ainda vai ver, por muitas vezes, mulheres negras brasileiras no lugar mais alto do pódio.

Políticas Públicas e Juventudes Brasileiras: avanços ou promessas de progresso?

Jarê Aikyry e Thalia Silva, do Engajamundo, refletem sobre as limitações e possibilidades das políticas públicas para a juventude e os desafios da participação

Por Jarê Aikyry e Thalia Silva* – 12/08/2024

Montagem: Jarê Aykiry

Além das consequências de uma pandemia global que afetou a transição da adolescência para a vida adulta, as juventudes da atualidade carregam nas costas a pressão e os impactos de uma grande crise socioambiental. Diante desse cenário, é importante destacar que a ausência de ações e projetos de governo direcionados para as juventudes nas últimas décadas resultou no agravamento de desigualdades estruturais e sistêmicas. Isso pode ser observado no aumento exorbitante do número de homicídios que a juventude negra tem sofrido dentro de seus territórios, assim como índices alarmantes de suicídio entre jovens indígenas e a expectativa de vida da população trans e travesti, que se dá ainda na juventude.

Por isso, ao falarmos sobre políticas públicas específicas para as juventudes, é de extrema importância que este conceito seja plural, compreendendo as distinções sociais de gênero, étnico-raciais, territoriais, de sexualidade, deficiência, e aspectos religiosos/espirituais, que influenciam diretamente na vivência e experiência destes jovens.

De acordo com o Censo de 2022, o Brasil é composto por cerca de 50 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, o que representa pouco menos de um quarto da população. Este número expressivo carrega uma demanda urgente: políticas públicas construídas por e para as juventudes brasileiras.

Em 2013 foi instituído, por lei, o Estatuto da Juventude, que nomeia os direitos dos jovens brasileiros e traz os princípios e orientações para a criação de políticas públicas específicas para este grupo. Quando analisamos as diretrizes do estatuto, temos, em teoria, a garantia de direitos inegociáveis como a autonomia e emancipação dos jovens, a valorização e a promoção da participação política e social – esta, de forma direta e/ou representativa – o reconhecimento do jovem como sujeito de direitos, a promoção do bem-estar, o respeito a identidade individual e coletiva da juventude, a promoção da vida segura e a não discriminação.

O que acontece, na prática, porém, é a constante violação dos direitos de jovens indígenas, negros, quilombolas, LGBTQIA+, de comunidades tradicionais e com deficiência em nosso país. A exclusão das juventudes dos espaços de decisão reflete uma política ultrapassada, que não considera o jovem como sujeito atuante e capaz de contribuir.

“Os jovens brasileiros encaram diariamente diversas barreiras sociais, que nos atravessam de formas muito diferentes. Quando chegamos nos espaços políticos ou governamentais ainda somos impactados pelas barreiras linguísticas, não parece haver interesse em fazer com que debates, acordos e compromissos sejam transmitidos de forma compreensível para todos”, nos disse, em conversa, o biólogo e ativista do Cerrado, Vitor Sena.

Um dos acertos no retorno do Governo Lula para com os jovens brasileiros foi o lançamento do Plano Juventude Negra Viva, em 2024. O plano possui 11 eixos de atuação e conta com 217 ações pactuadas com 18 Ministérios, visando a redução das desigualdades e, principalmente, da violência letal que assola jovens negros no Brasil. A expectativa agora é que este não seja mais um plano engavetado, mas que se concretize em ações diretas e efetivas em todo território nacional, com necessidade de apoio e incentivo para ações municipais e estaduais, chegando, assim, na proteção e garantia de direitos das juventudes negras do Brasil.

“Colocar o Plano Juventude Negra Viva em ação, nos dá capacidade de promover um futuro onde a juventude negra não seja apenas incluída, mas protagonista da mudança. Entretanto, para que isso não seja uma utopia, é imperativo que suas diretrizes sejam acompanhadas de investimentos reais e compromisso governamental, garantindo que cada jovem negro possa existir e resistir dentro das suas pluralidades”, nos disse a pesquisadora e ativista baiana Ísis Fernanda.

Além disso, atualmente estão em fase de atualização o Plano Nacional de Juventude (PNJ) e o Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente (PNJMA). Para estes, as juventudes brasileiras seguem propondo, se articulando e reivindicando mais ampliação na participação social, garantindo que estes planos, suas diretrizes e ações levem em consideração as demandas de grupos historicamente marginalizados.

É importante lembrar que, mesmo com a execução de planos que abarquem a juventude de forma ampla, políticas de reparação específicas para jovens indígenas, quilombolas, negros, de povos e comunidades tradicionais, LGBTQIA+ e com deficiência, são necessárias para a redução das desigualdades no país.

Nos últimos 11 anos, desde a criação do Estatuto, as juventudes estão diariamente reivindicando sua emancipação. Os avanços são celebrados, mas a urgência de reconhecer o papel fundamental dos jovens não apenas nas discussões globais, mas também nos espaços de tomada de decisão, ainda se faz presente. Seguiremos lutando!

—

Thalia Silva é uma ativista climática e socioambiental do Pará, atua em defesa das juventudes e pela promoção da justiça territorial, climática e social. Ela é Articuladora Nacional do Engajamundo e Coordenadora de Relações Políticas no CONJUCLIMA.

Jarê Aikyry é um ativista socioambiental que atua há pelo menos sete anos pesquisando e pautando a intersecção entre clima, raça e gênero. Atualmente é Diretor Executivo do Engajamundo, onde trabalha com Negociações Internacionais e Relações Governamentais, e um dos coordenadores do Miriã Mahsã, coletivo de indígenas LGBTQIA+ do Amazonas.

Mudanças climáticas tornaram queimadas 40% mais intensas no Pantanal

Secas mais fortes e períodos chuvosos mais restritos ampliam alcance do fogo e ameaçam biodiversidade e povos tradicionais

Por Letícia Queiroz- 08/08/2024

Cápsulas coletadas por indígenas após ataque contra retomada Pataxó na TI Barra Velha, em janeiro de 2023. l Foto: Mayke Toscano/Secom-MT

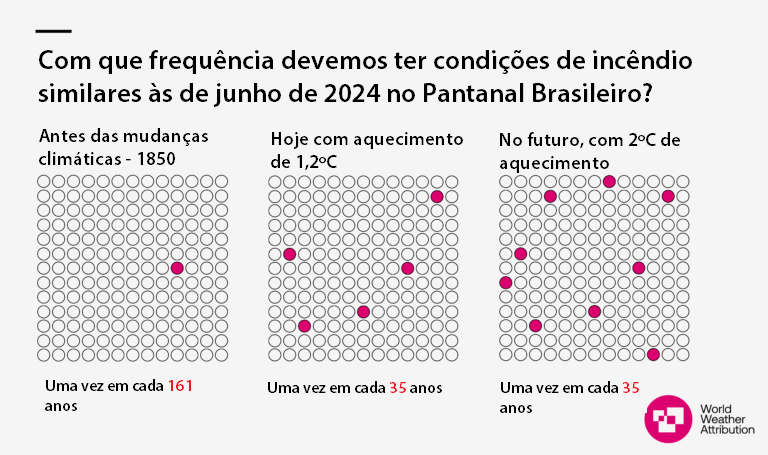

Os incêndios florestais que têm devastado o Pantanal brasileiro estão cada vez mais severos e recorrentes. Segundo uma pesquisa da World Weather Attribution, as mudanças climáticas causadas por humanos tornaram as condições quentes, secas e com ventos fortes 40% mais intensas, aumentando risco de incêndios. A situação do bioma tem afetado modos de vida nas comunidades originárias e tradicionais e provocado mortes de milhões de animais, incluindo espécies que sofrem risco de extinção.

Segundo os estudiosos, as devastações na maior zona úmida do mundo tem potencial para se tornarem as piores de todos os tempos. Conforme a pesquisa, “acredita-se que mais de 1,2 milhão de hectares tenham sido queimados […] quase metade do tamanho da Bélgica”.

Os focos de incêndio no Pantanal superam os números do primeiro semestre de 2020, ano recorde de queimadas. Na época, cerca de um terço do bioma foi destruído.

Também houve uma alta de 898% nas queimadas nos primeiros cinco meses de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 880 focos de incêndio, de janeiro a maio deste ano, contra 90 focos no mesmo período em 2023.

Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que nos cinco primeiros dias de agosto deste ano foram contabilizadas 1.363 queimadas no Pantanal. O número é 11,9% maior que todos os registros acumulados nos 31 dias de julho. Na primeira quinzena de junho, por sua vez, o bioma já havia registrado o maior número de focos de incêndios para um mês de junho de toda a série histórica do Inpe, iniciada em 1998.

Os dados e o estudo destacam a necessidade urgente de substituir os combustíveis fósseis por renováveis, de reduzir o desmatamento e fortalecer as proibições de queimadas. Com a seca, pequenos incêndios podem rapidamente se transformar em incêndios devastadores, independentemente de como tenham começado.

Cientistas de todo mundo concordam que as alterações climáticas contribuem com a situação. O calor persistente seca os solos e a vegetação, criando condições mais inflamáveis. Ao mesmo tempo, as chuvas e a umidade relativa do ar estão diminuindo, aumentando consideravelmente o risco de incêndios florestais.

O estudo da World Weather Attribution foi conduzido por 18 pesquisadores como parte do grupo World Weather Attribution, incluindo cientistas de universidades e agências meteorológicas do Brasil, Portugal, Estados Unidos, Suécia, Holanda e Reino Unido. Veja o estudo “Hot, dry and windy conditions that drove devastating Pantanal wildfires 40% more intense due to climate change “Condições quentes, secas e com ventos fortes intensificaram os incêndios no Pantanal em mais de 40% graças às mudanças climáticas” aqui.

Como as escolas militarizadas contrariam a constituição — mas também o que é educação

Julho das Pretas: onde tem mineração, tem pretas em luta

Dia Internacional da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha celebra luta e denuncia o machismo, racismo e outras vulnerabilidades enfrentadas por mulheres negras no mundo.

Por Movimento pela Soberania Popular na Mineração – 25/07/2024

Elane Barros, do MAM, em manifestação | Foto: Jerê Santos

No dia 25 de julho, celebra-se o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, em reconhecimento à luta e à resistência das mulheres negras. Essa data surgiu a partir do esforço de mulheres negras que se organizaram e realizaram o primeiro Encontro de Mulheres Negras Latinas e Caribenhas em 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana. O evento promoveu a união de mulheres negras de diversos países para discutir temas e estratégias de luta, uma vez que compartilham realidades similares devido ao colonialismo e à escravização. Durante esse encontro, foi instituído o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas no mesmo ano.

No Brasil, essa data também homenageia Tereza de Benguela, líder do Quilombo Quariterê, localizado entre o rio Guaporé e a atual cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, que resistiu e lutou contra a escravização no século XVIII. Essa data foi oficializada em 2 de junho de 2014, por meio da Lei nº 12.987, que instituiu o dia 25 de julho como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.

A população negra no Brasil corresponde à maioria, sendo 55,5% de acordo com o Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022). Os resquícios do colonialismo e da escravização ainda se refletem nessa população através do desemprego, da má remuneração, de mortes violentas, injustiças climáticas, entre outras desigualdades sociais, afetando principalmente as mulheres negras, que compõem o grupo mais vulnerável da sociedade. Ainda de acordo com o Censo do IBGE, 2022, as mulheres negras representam 41,3% da população pobre do país e 8,1% da população em situação de extrema pobreza. Entre as brancas, o percentual é 21,3% e 3,6%, respectivamente.

Além disso, as pessoas negras sofrem os maiores impactos dos crimes ambientais praticados por grandes mineradoras e pelo garimpo ilegal. Historicamente, a exploração mineral foi um dos principais meios de exploração da população negra durante a escravidão no período colonial. Esses impactos são resultados de um processo histórico contínuo que sustenta os pressupostos do racismo estrutural e excludente, que promove a ideia de que negros são inferiores. Em outras palavras, ainda persiste a crença de que as vidas das populações negras têm menos valor, sendo avaliadas em termos dos lucros obtidos com a exploração delas.

Conforme Januário (2023), as relações de poder no Brasil também foram moldadas pelo conceito de raça e se manifestam de diversas maneiras, perpetuando os privilégios da população branca. Isso fica evidente nas expressões do racismo ambiental enfrentado pela população negra, como doenças causadas por áreas e águas contaminadas, rios poluídos, desmatamento da floresta, expulsão e deslocamento forçado de seus territórios, assassinato das suas lideranças, entre outras.

No livro “Mulheres Atingidas: Territórios Atravessados por Megaprojetos” (Instituto de Políticas Afirmativas para o Cone Sul – PACS, 2021), são listados diversos impactos causados na vida das mulheres, especialmente das negras, com sérias implicações nos direitos humanos. Esses impactos incluem o fortalecimento da divisão sexual do trabalho, a falta de infraestrutura e segurança no ambiente laboral, a contratação massiva de trabalhadores estrangeiros nos territórios afetados, a precarização e contaminação decorrentes da responsabilidade pelas atividades gerais, como limpeza, o aumento do trabalho reprodutivo, o crescimento da violência doméstica, a perda da soberania alimentar, o agravamento da dependência econômica das mulheres e o reconhecimento apenas dos homens como responsáveis pelos lares.

Nesse contexto da exploração mineral, as mulheres negras são lideranças que protagonizam as lutas e resistências nos territórios através de associações, coletivos, mobilizações e movimentos sociais contra o modelo predatório da mineração. Essas mulheres enfrentam diversos desafios e buscam, de forma contínua, promover a justiça social e ambiental em suas comunidades. Além disso, se tornam porta-vozes de suas comunidades, levando suas demandas para fóruns nacionais e internacionais, onde lutam por reconhecimento e apoio para suas causas.

É fundamental reforçar o protagonismo, a luta e a resistência das mulheres negras na oposição à mineração no Brasil, uma vez que essa é uma luta ancestral. Elas representam uma continuidade histórica de resistência e fortalecimento das comunidades afrodescendentes, enfrentando os desafios contemporâneos impostos pelos impactos da mineração predatória. Dessa forma, o Movimento Pela Soberania Popular na Mineração (MAM) celebra o Julho das Pretas, destacando e honrando essas mulheres que, de punho erguido, estão na linha de frente da luta pela soberania popular na mineração.

Mulheres Negras – luta ancestral e resistência contra o modelo mineral predatório!

Referências

EVARISTO, Conceição. Poemas da recordação e outros movimentos. 3. ed. Rio de Janeiro: Malê, 2017, p. 24-25.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico de 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

JANUÁRIO, Geovanna Laura Santos. A mulher na base da territorialidade e resistência a mineração. Viçosa: UFV, 2023.

PACS. Mulheres atingidas: territórios atravessados por megaprojetos. Organização: Ana Luísa Queiroz, Marina Praça, Yasmin Bitencourt. 1 ed. Rio de Janeiro: Instituto Pacs, 2021

Apesar de mudanças na política, violência contra indígenas cresceu em 2023, aponta CIMI

Falta de avanço nas demarcações é apontada como um dos fatores que acarretaram no crescimento da violência

Por Letícia Queiroz- 24/07/2024

Cápsulas coletadas por indígenas após ataque contra retomada Pataxó na TI Barra Velha, em janeiro de 2023. l Foto: Tiago Miotto/Cimi

O número de assassinatos de pessoas indígenas cresceu e chegou a 208 no Brasil em 2023, ano marcado por ataques a direitos dos povos originários e de poucos avanços na demarcação de terras. É o que afirma o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) em seu relatório “Violência contra os Povos Indígenas no Brasil – 2023”. Segundo a organização, pelo menos 17 indígenas foram mortos violentamente por mês. Também foram registrados 276 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio em pelo menos 202 territórios indígenas.

O ano de 2023, primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula, iniciou com grandes expectativas em relação à política indigenista e foi marcado pela retomada de ações de fiscalização e repressão às invasões em alguns territórios indígenas – condutas extintas no governo anti-indígena de Bolsonaro. Mas a demarcação de terras e as ações de proteção e assistência às comunidades foram insuficientes, permitindo a continuidade das invasões, conflitos e ações violentas contra as comunidades.

O texto do documento afirma que o governo que tinha o compromisso e obrigação de avançar na garantia dos direitos dos povos indígenas ficou inerte. “A demarcação dos territórios indígenas avançou muito pouco. Muito aquém do esperado, bem longe do necessário e na contramão do urgente”, diz o CIMI.

Os dados apontam que os estados que registraram o maior número de assassinatos foram Roraima (47), Mato Grosso do Sul (43) e Amazonas (36), que representam 39% do total. Os mais de 200 crimes foram registrados em 26 estados do país e vitimaram 179 homens e 30 mulheres. Do total, 171 vítimas tinham entre 20 e 59 anos de idade e 19 delas tinham até 19 anos.

A quantidade de assassinatos no ano passado foi maior do que em 2022, quando 180 mortes foram contabilizadas.

Também foram altos os índices de suicídios entre os povos indígenas. Um total de 180 pessoas de diferentes etnias tiraram a própria vida. Os casos de “Violência contra a Pessoa” totalizaram 404 registros em 2023. Além dos crimes de assassinatos, a seção contabilizou: abuso de poder (15 casos); ameaça de morte (17); ameaças várias (40); homicídio culposo – quando não há intenção de matar (17); lesões corporais (18); racismo e discriminação étnico-cultural (38); tentativa de assassinato (35); e violência sexual (23).

A presença garimpeira não cessou em 2023. Segundo o relatório, “os esforços do Estado brasileiro foram insuficientes. Com a manutenção da atividade criminosa, a deterioração das condições de vida dos Yanomami se tornou incorrigível pela disseminação de doenças (malária, tuberculose, infecções respiratórias agudas, anemias), acrescida pela mortalidade infantil, em um contexto de quadros agudos de desnutrição e contaminação por mercúrio”.

Além dos garimpos, entre os principais tipos de danos ao patrimônio indígena registrados ficaram em destaque os casos de desmatamento, extração de recursos naturais como madeira, caça e pesca ilegais e invasões possessórias ligadas à grilagem e à apropriação privada de terras indígenas.

O relatório traz informações sobre a desassistência aos povos indígenas e violência por omissão do Poder Público. Segundo os dados reunidos pelo Cimi, foram registradas 1040 mortes de crianças indígenas de 0 a 4 anos de idade em 2023.

“A maior parte dos óbitos infantis teve causas consideradas evitáveis por meio de ações de atenção à saúde, imunização, diagnóstico e tratamento adequados. Entre estas causas, destaca-se a grande quantidade de mortes ocasionadas por gripe e pneumonia (141), por diarreia, gastroenterite e doenças infecciosas intestinais (88) e por desnutrição (57)”, informa o relatório.

O material reúne dados sobre racismo e discriminação étnico-cultural, omissão e morosidade na regularização de terras.

O relatório

O relatório do Cimi é publicado anualmente e sistematiza dados de várias fontes, como organizações da sociedade civil, órgãos como o Ministério Público Federal (MPF) e informações obtidas junto a fontes públicas, como secretarias estaduais de saúde, a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). O material também reúne textos que buscam aprofundar a reflexão sobre os temas abordados pela publicação.

Acesse aqui o relatório “Violência contra os Povos Indígenas no Brasil – 2023” na íntegra

Desastres, migração e deslocamento: a luta por direitos das pessoas e comunidades afetadas pela crise climática no Brasil

Por Valeriana Augusta Broetto, Tatiane Brasil, Leilane Reis Santos, Erika Pires Ramos, Vivian Dal´Lin, Marília Papaléo Gagliardi, da Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais (RESAMA)*

18/07/2024

O aumento da frequência dos eventos climáticos extremos têm deslocado e vulnerabilizado cada vez mais pessoas no Brasil. Em artigo, pesquisadoras da Resama opinam sobre o quadro e sobre caminhos de luta e reparação

Apesar de o Brasil ser considerado o país com maior número de deslocamentos internos causados por desastres nas Américas em 2023, tendo sido responsável por mais de um terço dos deslocamentos causados por desastres na região, ainda não há legislação específica para proteger e garantir os direitos e a segurança da população afetada e deslocada por esses eventos de forma integral. No mundo, são 68,3 milhões de pessoas deslocadas internamente no ano passado, seja em razão de conflitos, ou por desastres, em sua grande maioria relacionados a eventos climáticos (como inundações e tempestades, além de secas, incêndios florestais e outros). Entender as distintas dimensões da mobilidade humana no contexto da mudança climática e dos desastres é o primeiro passo para se pensar em políticas capazes de proteger os direitos humanos da população.

A adoção de uma definição para essa nova categoria de pessoas gera dúvidas e provoca debates, especialmente no âmbito jurídico. Termos como “migrante”, “deslocado” e “refugiado” ambiental ou climático são usados para descrever indivíduos ou grupos que se mudam ou são forçados a mudar devido a riscos e alterações no ambiente, causados por eventos naturais ou atividades humanas, que impactam significativamente sua vida, segurança, meios e modos de vida.

Não existem na atualidade instrumentos internacionais vinculantes que reconheçam estas categorias e concedam proteção jurídica específica. Na agenda climática, tem-se utilizado o termo “mobilidade humana” que abrange migração, deslocamento e realocação planejada, incluindo também situações de imobilidade, em que as circunstâncias ambientais (que geram isolamento) e/ou recursos materiais não permitem que a mobilidade aconteça ou há resistência em deixar o território e os vínculos ancestrais/culturais ali presentes.

A migração, nesse contexto, envolveria pessoas que deixam de forma majoritariamente voluntária seus locais de origem, utilizando a mobilidade como resposta a mudanças ambientais e climáticas, em busca de locais seguros que garantam sua subsistência e proteção de direitos. Por outro lado, o deslocamento ocorre quando indivíduos são forçados a deixar suas residências como única opção de sobrevivência, sem possibilidade de escolha. Já a realocação planejada pressupõe a assistência do Estado e ocorre quando a permanência ou o retorno não é mais possível ou é inviável devido a situações de risco. Em todos os casos, as pessoas devem ter assegurados os seus direitos, especialmente o de participar em todas as decisões relacionadas ao retorno e à realocação (Cavedon et al., 2023). Assim, todas essas formas de mobilidade humana e também as situações de imobilidade devem ser consideradas nas agendas urbana, ambiental, climática, de direitos humanos e também migratória.

Ainda que não exista um consenso sobre a terminologia a ser utilizada ou respaldo em alguma normativa, distintos marcos internacionais e regionais fornecem diretrizes para o desenvolvimento e implementação de políticas e ações voltadas para pessoas deslocadas por desastres.

Atingidos pelas chuvas na região Serrana do Rio de Janeiro se abrigam em ginásio l Foto: Vladimir Platonow / Agência Brasil – Arquivo

Mudança climática, desastres e violações de direitos humanos no Brasil

Globalmente, os efeitos adversos da mudança climática ameaçam os sistemas humano e natural, colocando em risco os direitos humanos, especialmente os das populações mais vulnerabilizadas. O Relatório de Riscos Globais de 2024, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, prevê um risco elevado de eventos climáticos extremos nos próximos dez anos, juntamente com o aumento do risco de migrações involuntárias.

No Brasil, o cenário climático é igualmente preocupante. Nos últimos anos, mais da metade dos municípios brasileiros decretaram situação de emergência ou calamidade pública em razão de desastres relacionados à, dentre outros, estiagens, secas, tempestades, inundações, enxurradas e alagamentos. Em 2022, por exemplo, mais de 230 pessoas perderam a vida em Petrópolis (RJ) após fortes chuvas; em Recife (PE), deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas resultaram em 140 mortes, 122 mil pessoas desalojadas, 68 mil casas danificadas e 3 mil destruídas. Em 2023, fortes chuvas também desencadearam alagamentos e deslizamentos em Manaus(AM) e no litoral norte de São Paulo, onde houve um elevado número de mortes e de pessoas desalojadas. Também não se pode esquecer das secas recentes com dimensões gravíssimas na Amazônia, inclusive com o isolamento de comunidades inteiras e com impactos sobre a manutenção dos meios e modos de vida.

Ao mesmo tempo em que evidenciam a gravidade da crise climática, tais eventos escancaram o despreparo das cidades brasileiras em prevenir, responder e se adaptar aos eventos climáticos, especialmente no que diz respeito aos grupos e comunidades mais expostas. Embora a mudança climática seja um fenômeno global, seus impactos são desiguais e desproporcionais e estão relacionados a uma série de fatores sociais, econômicos e ambientais que tornam pessoas e lugares mais suscetíveis a sofrerem grandes perdas. Por isso, é preciso compreender que desastres não são naturais e sim um resultado de escolhas humanas e decisões políticas.

Ainda que as ameaças que os desencadeiam possam ser de origem natural, os desastres – enquanto resultados da combinação de condições de vulnerabilidade, ameaças e insuficiente capacidade de resposta – não são, já que poderiam ser evitados ou mitigados através de medidas de adaptação e redução de riscos. Nesse contexto, grupos historicamente marginalizados são os mais afetados pelos eventos extremos.

Fatores como raça, gênero e classe evidenciam de forma contundente essas injustiças climáticas e ambientais. No desastre recente do Rio Grande do Sul não foi diferente. Apesar de quase a totalidade do estado ter sido afetada, mulheres, povos indígenas e quilombolas, pessoas negras e pobres, população migrante e refugiada, seguem enfrentando graves violações de direitos humanos após dois meses do início do desastre, evidenciando as dinâmicas do racismo ambiental e climático que enfrentam no seu cotidiano.

É o caso, por exemplo, da comunidade indígena Guarani Araçaty que teme deixar suas casas e perder seu território, ainda não demarcado, tendo de enfrentar um duplo risco. Já o povo Guarani Pekuruty, ao retornar a sua aldeia, se deparou com parte das moradias e uma escola demolidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), sem aviso prévio. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e o Ministério dos Povos Indígenas afirmam que 70% dos territórios destinados à população indígena do Rio Grande do Sul foram afetados. Com o retorno desses povos para os seus territórios, teme-se uma crise humanitária, especialmente no que se refere à saúde.

Já em Pelotas, outra situação escancarou o racismo ambiental. Um condomínio de luxo instalou bombas de drenagem clandestinas para retirar a água do seu terreno, fazendo-a desembocar na comunidade Passo dos Negros, histórico reduto da comunidade negra e uma das áreas mais carentes da cidade. Mapas desenvolvidos pelo Observatório das Metrópoles mostram que as áreas mais atingidas são as menos favorecidas economicamente e coincidem com os bairros de maioria preta e parda. A lista de violações é grande, incluindo violência sexual contra mulheres em abrigos públicos; ondas de saques que levaram famílias inteiras a improvisar acompamento nas rodovias para monitorar suas casas; remoções compulsórias de pessoas em áreas de risco; xenofobia, segregação e exclusão de migrantes e refugiados em abrigos; e ações que podem ser descritas como “capitalismo do desastre“, ou seja, a utilização da situação de desastre como oportunidade para lucrar ou implementar medidas que ameaçam ainda mais os direitos humanos.

Além das graves violações de direitos humanos, é crucial considerar os impactos na natureza. Milhares de animais domésticos e silvestres foram afetados pelas enchentes e agora estão sendo acolhidos em abrigos. Cientistas também alertam que as grandes obras planejadas pelo governo como resposta ao desastre podem intensificar a degradação dos ecossistemas e representar novas ameaças à biodiversidade.

Mas os impactos desproporcionais enfrentados por determinados grupos não param por aí, sobretudo porque um desastre não se encerra na situação de emergência e pode se prolongar no tempo. É pelas distintas dimensões e características da mobilidade humana e também pelas situações de imobilidade – como algumas comunidades quilombolas que ficaram totalmente isoladas pelas chuvas – no contexto dos desastres e da mudança climática que queremos chamar a atenção para esse fato.

Aos milhares de desalojados e desabrigados em caráter temporário, somam-se os indivíduos e comunidades que foram deslocadas pelo desastre ou que agora planejam migrar. Ao perderem suas casas, territórios e meios de subsistência, as pessoas que já estavam em uma situação de vulnerabilidade, ficam ainda mais expostas à violações de direitos humanos e nem sempre conseguem retornar ao seu lugar. Assim, pessoas desabrigadas ou desalojadas podem se tornar deslocadas à medida que o cenário do desastre ou efeito da mudança climática se desenrola; da mesma forma como os deslocamentos temporários podem se prolongar no tempo e se tornarem permanentes.

As populações vulnerabilizadas que não têm alternativas viáveis, são frequentemente direcionadas para abrigos temporários que oferecem pouco ou nenhum espaço privado, deixando-as constantemente expostas a diversas formas de violência. Em outros casos, elas podem recorrer ao auxílio aluguel privado temporário, o que ainda assim gera insegurança em relação ao futuro. Ambos os casos, são “relevantes na desestruturação do convívio familiar e identidade social de seus membros” (Valencio, 2009).

Nesse contexto, precisamos refletir sobre como nossas cidades vão lidar não apenas com os desastres, mas também com as repercussões dos deslocamentos e migrações em termos de oferecimento de infraestrutura e serviços urbanos adequados e de áreas seguras para moradia, respeitando laços afetivos e sociais, as trajetórias de vida e as vozes das comunidades. Tudo isso é fundamental para evitar novos desastres no futuro e reduzir a vulnerabilidade das populações e ecossistemas. Chama-se a atenção para as discussões sobre a remoção de populações, a realocação de cidades inteiras – como é o caso de Muçum (RS) – e a construção de “cidades provisórias“. Ainda que em contextos diferentes, na década de 1960, o Rio de Janeiro passou por processo semelhante, em que Centros de Habitação Provisórias (CHB) foram construídos para atender famílias removidas de outros locais da cidade. Embora pensadas de modo provisório, muitas delas perduram até hoje, como é o caso da Favela Nova Holanda localizada no Complexo da Maré.

Nessa perspectiva é que a Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais (RESAMA) busca dar visibilidade a essa dimensão humana muitas vezes desconsiderada nas agendas e políticas públicas. Pessoas que são forçadas a migrar, seja em razão da perda temporária ou permanente da sua moradia, ou que resistem buscando estratégias de adaptação no seu território, precisam estar presentes na construção de alternativas ao deslocamento.

Chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul deixaram um rastro de destruição sem precedentes l Foto: Rafa Neddermayer/Agência Brasil/EBC

Encurtar distâncias entre o global e local, entre governos e territórios afetados: trilhando caminhos possíveis

Temos que reconhecer que não existe uma receita ou solução pronta e única para lidar com a magnitude e intensidade dos desastres desencadeados pelos efeitos da crise climática. As soluções devem ser construídas coletivamente e com a participação dos múltiplos atores envolvidos, garantindo a participação efetiva das pessoas, comunidades e territórios afetados, e considerar não apenas suas vulnerabilidades, mas também os conhecimentos e capacidades existentes nos territórios para enfrentar a crise climática. É preciso, portanto, que suas demandas e suas vozes sejam efetivamente consideradas nos processos de formulação de políticas e tomada de decisão.

Mesmo não existindo atualmente uma categoria específica prevista em um instrumento internacional vinculante que abranja quem precisa se deslocar em razão de riscos e/ou desastres ambientais e climáticos, importante registrar as diretrizes existentes em nível global e regional existentes nesta temática: i) Agenda Nansen para a proteção de pessoas deslocadas através de fronteiras no contexto de desastres e mudanças climáticas; ii) o Guia “Das Palavras à Ação”; e iii) os Princípios Orientadores relativos aos Deslocados Internos de 1998.

No Brasil, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil existe desde 2012 (Lei Federal n. 12.608/2012), mas apenas recentemente foi elaborado o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Também está em construção o Plano Clima Adaptação – que busca aumentar a resiliência à mudança climática abrangendo o período de 2024 à 2035 – e a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – que visa reduzir as desigualdades socioespaciais e apoiar a agenda local de desenvolvimento urbano. Mais recentemente, também foram aprovadas as diretrizes para a elaboração dos planos nacionais de adaptação através do Projeto de Lei n. 4.129/2021 (transformado na Lei Ordinária n. 14904/2024). No entanto, a temática do deslocamento permanece invisibilizada nessas agendas.

Recentemente, porém, foi apresentado o Projeto de Lei n. 1.594/2024 que propõe a criação de uma Política Nacional dos Deslocados Ambientais e Climáticos (PNDAC). Esse texto define quem são as pessoas deslocadas por desastres e estabelece diretrizes para estratégias integradas de apoio e reconstrução de suas vidas. O projeto garante direitos como resposta humanitária, saúde, educação, trabalho, assistência social, moradia e justiça, por meio da coordenação com programas governamentais existentes.

Embora o PL n. 1.594/2024 tenha sido o primeiro a tratar sobre os deslocamentos climáticos e ambientais – e tendo como base as experiências em primeira pessoa de Naira Santa Rita (deslocada climática do desastre de Petrópolis de 2022), vale mencionar outros projetos de lei protocolados posteriormente, que se encontram em tramitação: o PL n. 1.646/2024 que visa definir a condição de deslocado interno devido a questões climáticas no Brasil; o PL n. 2.038/2024 (iniciativa legislativa originada no Senado Federal) que visa instituir a Política Nacional para Deslocados Internos e o PL n. 2043/2024 que visa instituir a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Desastres Naturais (PNADN). Também merecem registro: o PL n. 5.002/2023 (também de iniciativa originada no Senado Federal) que propõe a criação da Política Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastres, o Sistema Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastres – SINGIRD e o Sistema de Informações sobre Gestão Integral de Riscos de Desastres – SIGIRD e, no âmbito do Poder Executivo, a criação do Grupo Técnico de Trabalho Temporário no âmbito do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima – CIM para atualização da Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC), instituída pela Lei n. 12.187/2009.

Alguns pontos essenciais para o desenvolvimento, implementação e monitoramento de políticas públicas eficazes centrada nas pessoas afetadas e deslocadas pela crise climática merecem atenção. Um deles diz respeito à produção e coleta de dados desagregados (considerando os marcadores sociais de gênero, raça, classe, etnia, nacionalidade, região/território, idade, capacidades, entre outros), a fim de permitir identificar quem são, onde estão e quais as necessidades e demandas específicas de cada grupo devem ser priorizadas e garantidas a curto, médio e longo prazo.

Não se pode esquecer, contudo, que toda a sociedade precisa acompanhar e ter garantida sua efetiva participação nesses processos em todos os níveis de governo. Para isso, deve-se ampliar o máximo possível os espaços de escuta das demandas e de construção coletiva de soluções, especialmente às comunidades e territórios que já estão na linha de frente dos impactos da crise climática no seu cotidiano. A participação social, nesse contexto, é essencial para garantir políticas, ações e medidas efetivas e adaptadas às diferentes necessidades e contextos locais e culturais.

O que ainda precisamos aprender é que as políticas públicas exitosas, especialmente na América Latina, devem servir de inspiração para adaptação e as soluções devem ser construídas com as populações locais. Como exemplo, podemos mencionar nossos hermanos cubanos. Em 2005, cerca de 14.100 habitações foram destruídas na província de Granma pelo furacão Dennis. Devido ao alto risco de desastres da área em vez de reconstruir ou reformar as casas normalmente, a política do Governo cubano optou como estratégia construir residências com melhorias e sem afetar o meio ambiente. Uma a cada dez residências foram construídas com características de refúgio para proteção de furacões futuros. O governo também apoiou com recursos materiais a construção subterrânea para proteção de alimentos e instrumentos de trabalho, experiência generalizada a toda a província e ao país, desenvolvida por agricultor local (Enrique Carrazana Leyva, do município de Guisa, Granma).

No caso do Rio Grande do Sul, a construção de habitações temporárias ou permanentes para os deslocados deve passar por adaptação para proteção frente à nova realidade de eventos extremos, garantia de manutenção de seus modos de vida e identidade cultural. Caso contrário, serão reproduzidos os processos de segregação socioespacial – produtos do racismo e das desigualdades estruturais – e das injustiças ambientais e climáticas já conhecidas.

—

A Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais (RESAMA), fundada em 2010, trabalha para visibilizar a dimensão humana das mudanças climáticas e desastres, com enfoque no impacto na mobilidade humana (migrações, deslocamentos e realocações) e imobilidade nos distintos grupos, territórios e comunidades afetadas. Leilane Reis Santos é doutora em direito pela PUC/RJ, professora de direito internacional e consultora de raça e gênero. Erika Pires Ramos é Advogada Pública, Doutora em Direito Internacional pela USP e fundadora da RESAMA. Valeriana Augusta Broetto é advogada, mestre em Direito Ambiental pela USP e doutoranda em Ciência Ambiental pela mesma universidade. Vivian Dal’Lin é Arquiteta e Urbanista, especialista em Planejamento e Gestão de Cidades pela USP e mestranda em Gestão e Políticas Públicas pela FGV. Marília Papaléo Gagliardi é advogada de direitos humanos formada pela PUC/SP e mestranda em Direito Internacional Público com foco em migração climática pela USP. Tatiane Brasil é Geógrafa, pós graduada em Urbanismo Social e mestranda em Políticas públicas, ambos pelo INSPER.

Eles queimam, nós plantamos: a resistência ambiental na Baixada Fluminense (RJ)

Por Vitória Rodrigues – 18/07/2024

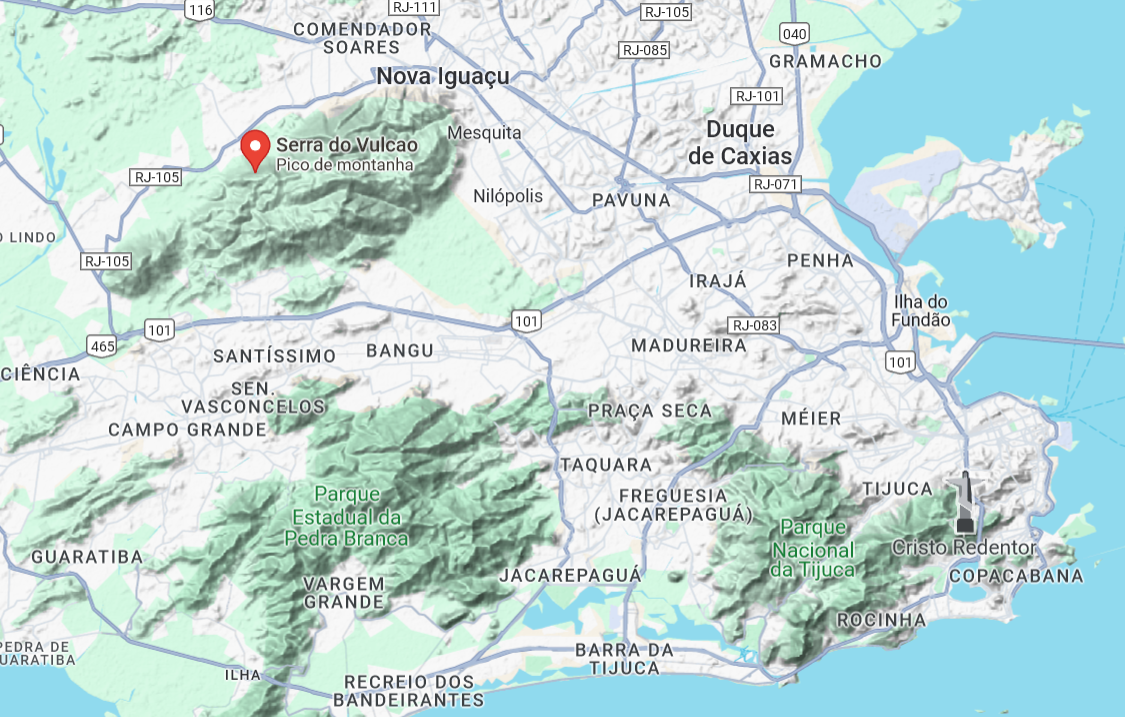

Moradores fazem mutirões de plantio para reflorestar áreas degradadas na Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu

Voluntários recebendo instruções do Instituto EAE l Fotos da matéria por Vitória Rodrigues/Escola de Ativismo

São sete horas da manhã de um sábado. Mesmo assim, dezenas de pessoas estão reunidas e entusiasmadas. Entre risos e corpos se alongando, chega o momento de começar uma jornada em prol da vida: começa assim mais um plantio de árvores na Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.

No entorno da Serra, é possível ver como Nova Iguaçu é grande: de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população iguaçuana conta com 785.867 pessoas. Em um lugar tão bonito e potente, o racismo ambiental também reina — o último Mapa da Desigualdade da Casa Fluminense mostra que 93% foi o percentual de negros internados por doenças transmitidas pela água em relação ao total de internados.

É preciso reflorestar

No começo do trajeto, é possível perceber um número grande de casas e entende-se que o lugar é habitado por muita gente. A respiração começa a ficar mais falha pela elevação do solo e a rua que antes era tomada por asfalto, vira apenas terra. Conforme mais se sobe, o ar quente se torna um pouco mais frio pelas árvores que fazem sombra. Mas logo na segunda esquina do trajeto, tudo o que se vê é um lugar devastado pelo fogo.

Apesar do motivo do plantio de árvores naquele dia ser triste, as pessoas que ali estavam sentiam um ânimo contagiante para pôr as mãos na terra e ajudar a reflorestar aquele pedaço de Mata Atlântica. Neste dia, o evento periódico #ElesQueimamNósPlantamos provou mais uma vez que a educação ambiental e climática pode mudar o cenário, a saúde e o ar de toda uma cidade.

Fundado em 2018, o Instituto EAE (Educação Ambiental e Ecoturismo) tem como objetivo promover a preservação do meio ambiente, do patrimônio cultural e natural da conhecida Serra do Vulcão, que na verdade tem o nome de Serra Gericinó Mendanha. Através de eventos, produção de materiais e conteúdos, o Instituto acredita que orientar para conservar é chave para reflorestar a região.

Um desses eventos é o #ElesQueimamNósPlantamos, que conta com pessoas voluntárias não apenas da cidade de Nova Iguaçu, mas de toda a Baixada Fluminense, região de cidades que integra a região metropolitana do Rio de Janeiro. Tanto é que o Instituto EAE não nasceu no município da Serra, mas sim em Belford Roxo.

Enquanto subia a trilha para o plantio e guiava voluntários nos percalços da trilha, Richard Pimentel, 31, um dos coordenadores do Instituto EAE, nos contou um pouco dessa história.

“O Instituto começou dentro de um Colégio Estadual, que é o Presidente Kennedy, de Belford Roxo. Ele surgiu de um Texto de Conclusão de Curso de alunos do Técnico de Meio Ambiente de lá. Os alunos decidiram ter a iniciativa de fazer um projeto prático contra as queimadas. Como a equipe que estava nessa turma já contava com duas pessoas que eram da área de geoculturismo, elas decidiram pensar em algo que fosse englobar a educação ambiental, a conscientização e o plantio”, conta o ativista.

Pimentel conta que iniciativa surgiu com projeto escolar

Realizar o trabalho na Baixada Fluminense era prioridade para os estudantes, já que a região tem uma alta densidade populacional e uma ausência grande de políticas públicas voltadas para a conservação e plantio de árvores. Em São João de Meriti, por exemplo, menos de 5% do território é verde. Todo o resto é concreto.

Richard ressalta o papel do professor Alex Vieira, que era o professor do curso técnico. “Por causa desse incentivo, surgiu a primeira movimentação para começar os mutirões e trazer voluntários para cá. Periodicamente, isso foi se intensificando e o Instituto nasceu. Alguns voluntários que começaram a participar das ações entraram para o Instituto, como eu.”

Uma das pessoas que também foram atraídas para fazer plantios na Serra é a guia de turismo Raimunda Delanda (86). Enquanto comia uma banana e contemplava a vista, interagia com muitas das pessoas que ali passavam — isso porque ela vem em cada um dos plantios organizados desde 2019. “Naquele ano, eu estava fazendo um Curso de Técnico de Meio Ambiente no [Colégio] Kennedy. E aí o professor Alex chegou na turma e falou de um projeto que estavam criando, coisa e tal. Na primeira vinda, naquela época, eu já estava aqui. Estou aqui até hoje. Todo plantio, não faltei um.”

“Como eu sou cria da roça de Minas Gerais, eu já cuidava mesmo sem conhecimento, porque a pessoa que é cria da roça, já é ecologista, ambientalista, mesmo sem ter estudado. A gente sempre cuidou da maneira de cuidar de cada árvore, de cada planta, de cada comida. A gente já cuidava disso mesmo sem ter letra”, afirma ela.

Para Raimunda, é fundamental que as novas gerações se engajem em um ativismo atuante pela preservação daquilo que já existe e pela reparação do que foi destruído. “Eu falo pro mais jovem pra ele tomar conta do seu espaço. Tomar conta dele, cuidar do meio ambiente, porque o jovem vai precisar muito mais do que eu. Eu ainda estou construindo hoje para vocês, mais jovens. Só que eu estou indo. E alguém tem que ficar cuidando.”

Dona Raimunda posa ao lado de Xandinho (dir.) e dois outros participantes da ação

O cuidado das novas gerações

Se para a Raimunda é fundamental que as novas gerações olhem para a preservação com cuidado, há quem já faça isso na região há mais da metade de sua vida. Esse é o caso do Alexandre Bensabat Filho (11), mais conhecido como Xandinho ou ‘O menino que planta’.

Xandinho começou a plantar com cerca de três anos e meio de idade e nunca mais parou. Com uma árvore grande na frente de sua casa, via as sementes caírem em seu quintal e ficou curioso com aquilo. “O meu pai falou que se você enterrar, algo vai nascer. Eu comecei a enterrar as sementes em casa e vi que isso tinha que ir pra rua. Comecei a gostar disso e virou frequente. Todo sábado, todo domingo eu plantava, todo sábado.”

Ao todo, o menino que planta já espalhou mais de três mil árvores por aí, seja no entorno da via expressa Via Light na sua cidade natal ou até mesmo nos Arcos da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro. Com tanta experiência, saber e ação, no fim da trilha voluntários recebem instruções para partirem ao local de plantio. Além da coordenação do Instituto EAE explicar como o plantio vai funcionar, Xandinho também discursa e agradece a colaboração de todos.

“Se as pessoas continuarem colocando fogo, a gente vai persistir da mesma maneira: plantando mais e mais. A minha opinião é que se você estiver sentado no sofá, vendo tragédias e só lamentando, isso não adianta. Nós temos que agir!, disse Xandinho.

Os incêndios criminosos

Ao longo da trilha, é notório que a Serra do Vulcão é um ambiente muito frequentado: praticantes de esportes sob duas rodas adoram estar ali, assim como trilheiros e praticantes de corrida. Mas um público, muito mais do que qualquer outro, ocupa aquele espaço — pessoas de religiões cristãs que veem no ambiente uma oportunidade de se reconectar com Deus.

É possível encontrar com muitos grupos que completam jejuns religiosos, realizam cultos ou que simplesmente comparecem à Serra para realizar orações. A presença de pessoas evangélicas e protestantes é tão massiva que há uma igreja muito próxima à sede do Instituto EAE.

Para permanecerem por ali, algumas pessoas realizam fogueiras durante o entardecer e à noite, o que é um tremendo perigo. Isto acaba gerando incêndios que destroem o solo da região. O problema é tão grave que o último plantio do Instituto e do Menino Que Planta, realizado em abril, foi todo tomado pelas chamas.

Em um trajeto de trilha que por si só já é duro pela ausência completa de sombras e árvores desenvolvidas, é possível observar que a região é, cada vez mais, desmatada em nome de interesses econômicos — basta estar em um ponto significativamente alto para olhar a quantidade de gado sendo criada por perto.

Os incêndios, que são inúmeros e que ocorrem pela falta de fiscalização do poder público municipal na região, certas vezes são noticiados como naturais. Mas os ativistas discordam: “A gente tá num bioma úmido, é impossível pegar fogo de forma natural. Por isso nós estamos aqui”, diz Victor Hugo Bartolomeu (21), coordenador do Instituto EAE. Também membro da equipe, o jovem Vitor Góes (25) ressalta que “é importante levar essa semente de ideias pro seu bairro. É diferente quando você chega num lugar com mata bem preservada, ar puro… é bonito.”

Bartolomeu ainda complementa dizendo que é importante um olhar focado e voltado para o próprio território. “Pra você ser daqui e lutar pelo meio ambiente, você não precisa ir pra Amazônia. Basta você fazer pelo lugar em que você vive”

Catarina Santos (21), estudante de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acha que a chave para o desmatamento é sensibilizar as pessoas. “Quando as pessoas ficam mais sensibilizadas pela causa é quando se sentem mais ameaçadas. A gente não precisa ameaçar as pessoas, mas mostrar para elas o que pode acontecer se essa crise climática se agravar. E nós mostramos isso.”

Equipe da EAE em ação na Serra do Vulcão

Durante o plantio do primeiro sábado de junho, foram plantadas mais de 200 mudas. Foram mais de 60 voluntários colocando a mão na massa por um presente e um futuro de possibilidades verde, biodiverso e vivo.

Na Baixada Fluminense, onde o racismo ambiental é agressivo e afeta a vida de milhões de moradores de diferentes formas, construir plantios não é apenas algo que combate a destruição do meio ambiente — mas também é uma luta que pede reparação por injustiças históricas.

O trabalho desempenhado pelo Instituto EAE, Menino Que Planta e por cada pessoa que colabora neste processo de plantio de mudas mostra a potencialidade de um coletivo unido por um objetivo que promove o bem-viver. O pequeno Breno, de onze anos, avisa: “queimar uma árvore é a mesma coisa que se queimar também.”