Se a fotografia necessita do acontecimento para existir, ela por si só pode produzir ou inventar um acontecimento

Cássio Martinho

Tuíre, a mulher Mēbêngôkre, preexiste a qualquer fotografia que capture um breve instante de seu cotidiano, seja um momento político de luta num auditório longe de casa, seja na lida diária entre parentes, na intimidade da aldeia. Tuíre, mulher e liderança Mēbêngôkre, persiste e sobrevive a toda fotografia, ainda que possa ser transformada em alguma medida por ela. Tuíra, signo, é outra coisa; pode ter vida independente numa espécie de esfera das imagens ou no imaginário coletivo de uma luta ou de uma constelação de ativistas. Tuíra, mito, pode emergir da circulação dos signos e das imagens de luta em circuitos de mídia e sociabilidade, de redes de interação sociopolítica para além das fronteiras de seu território de experiência. Tuíra, mito, pode aliás viver em outros territórios existenciais com atributos notadamente distintos da Tuíre “original”.

Tuíre, a pessoa, cujo nome foi grafado erroneamente pelos kubēn, existe na condição irredutível da singularidade de sua própria vida. Tuíra, o símbolo, é um móvel nos fluxos de enunciação política que múltiplos atores operam em seus jogos de poder e contrapoder.

É claro que a separação entre os planos da existência concreta e do símbolo desaparece em algum ponto: Tuíre se alimenta de Tuíra, há um devir-Tuíra de Tuíre, na experiência humana o corpo e o signo são indissociáveis, e é só para facilitar a reflexão que às vezes colocamos de lado temporariamente as camadas de um mesmo fenômeno.

Na casa de Tuíre, em Kaprãnkrere, sua aldeia na Terra Indígena Las Casas, no sudoeste do Pará, há um grande pôster de Tuíra encostado a um canto a “decorar” o ambiente ou a sinalizar a convergência possível entre a pessoa e seu próprio ícone glorioso.

Do mesmo modo, pode haver um devir-Tuíre de Tuíra: o símbolo saindo em busca da pessoa. Este é um desafio que o pensamento político do ativismo de hoje (tão hábil que é em manejar os discursos e as imagens) pode vir a confrontar num tempo de crise do (próprio) espetáculo.

+

É possível considerar, para prosseguir numa análise livre do tema Tuíra, estes três elementos: a cena, o ato, a foto.

A cena

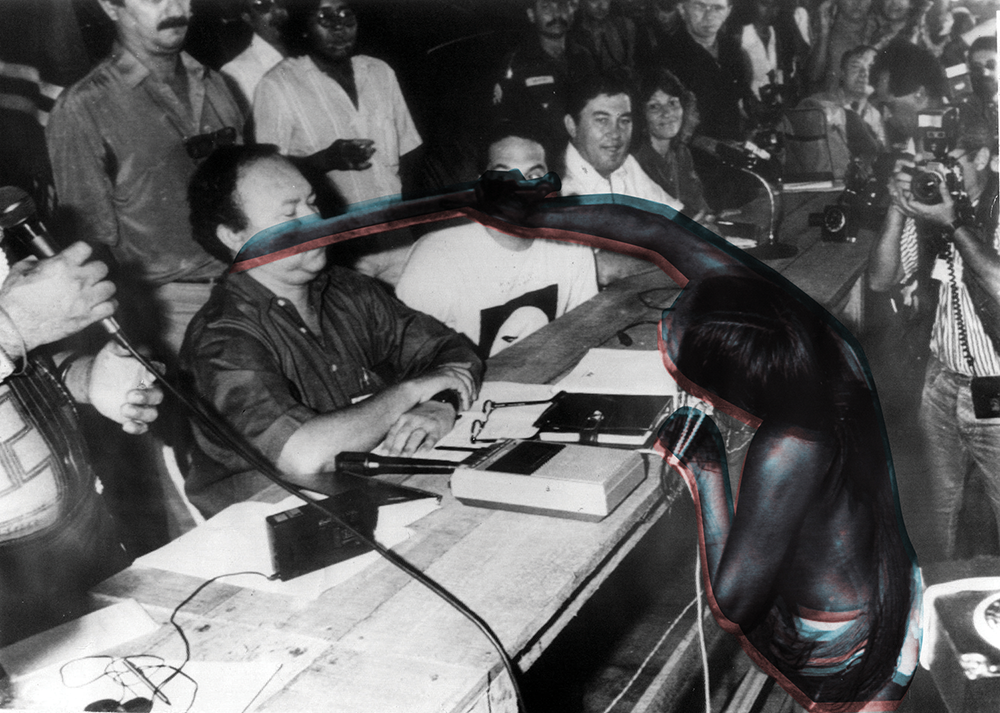

Há um vídeo que mostra a cena. Flashes de câmera espocam; há uma barreira de fotógrafos e participantes em torno da mesa de uma audiência pública em Altamira, no dia 21 de fevereiro de 1989. O cacique Kayapó Paulinho Paiakã e o ambientalista (à época deputado federal) Fábio Feldmann ladeiam o engenheiro, então diretor da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes. A jovem Tuíre está ornada com uma faixa de contas no cabelo sobre a testa, dois longos colares de miçangas (um azul, outro, vermelho). Suas mãos estão pretas pela mistura de carvão e jenipapo. Tuíre fala palavras indignadas primeiro batendo a lâmina do facão contra a superfície da mesa, depois brandindo-o no alto em frente ao engenheiro. Feldmann, em pé, então se senta. Tuíre, neste momento, pressiona a lâmina na face direita, em seguida na face esquerda de Lopes, cuja cabeça cede ligeiramente para os lados sob a pressão do instrumento. Tão logo realiza seu ato, Tuíre vira as costas para a mesa e sai. Por trás da mesa, um bloco de corpos masculinos permanece estático enquanto tudo se desenrola: os homens não se mexem, nenhum braço se levanta. Feldmann observa a reação do engenheiro e a saída de Tuíre.

Lembrando: trata-se de uma cena de vídeo. Há duas tomadas, dois planos. Há um burburinho como ruído de fundo: o lugar parece cheio, movimentado. Quando Tuíre termina seu ato, o vídeo também termina. O contato físico do facão contra o rosto do engenheiro não dura mais do que três segundos.

Há uma fotografia da cena: na mesa do encontro de Altamira encontra-se Paiakã em pé, a barriga enfeitada com o tradicional grafismo Kayapó, com um microfone na mão, o que sugere que nesse momento é ele quem tem a fala. Paiakã observa a ação de Tuíre. Feldmann, também em pé, de camiseta branca, mira o engenheiro. Sobre a mesa, gravadores, alguns fios, caderno, papéis. Um homem de camisa clara olha Tuíre com um meio sorriso. Ao fundo, vê-se um homem de camisa escura que bate palmas, um soldado de bigode, um rosto de mulher, uma faixa que trata da “vida” dos índios (a palavra “vida” é só sugerida: um punho erguido oculta a primeira sílaba presumida), onde se pode ler também “CIMI”, a abreviatura do Conselho Indigenista Missionário. Há muita gente no recinto. O cenário do fundo do “palco” é revestido por um emaranhado de folhas de palmeira. Um outro homem de bigode testemunha o facão sendo balançado no ar e traz a mão sobre a boca e o nariz. Um esperto fotógrafo aponta a câmera para a jovem indígena em ação. Tuíre é vista de lado, o braço do facão esticado em frente ao engenheiro que recua um pouco a cabeça para trás, olhar baixo, braços cruzados sobre a mesa, impassível. Um braço de Tuíre cruza o corpo logo abaixo de um seio; vemos os colares rodeando o tronco da moça; a boca está aberta porque ela fala (ou grita). A fotografia registra a cena em preto e branco.

Há outra fotografia da cena, tirada de um ângulo ligeiramente à esquerda da primeira: a camisa do engenheiro é azul; Feldmann está agora sentado e seu rosto é ocultado pelo cabo do facão que corta o quadro. Do homem ao fundo que batia palmas com os braços erguidos agora só se vê o rosto e os óculos. Um pequeno gravador é preto; outro gravador de mesa é branco. Os colares azul e vermelho caem ao redor de Tuíre; fios pendem dos cabelos, brincos de contas pendem da orelha esquerda; é possível notar o tom avermelhado da pintura corporal à base de urucum. A luz do dia atravessa uma treliça de cobogós que cerca o espaço (um ginásio, uma quadra?) do evento. Há muitas pessoas. A faixa está lá e a primeira sílaba da palavra “vida” surge; a segunda está oculta pelo que parece ser também um punho erguido. “Pela vida dos índios” diz o texto pintado no pano. Uma linha quase completamente horizontal divide a fotografia em duas metades: o braço estendido de Tuíre sustenta o terçado longo e rijo e o pressiona sobre a face do engenheiro. O punctum da imagem, segundo o famoso conceito de Roland Barthes1, situa-se na bochecha do homem: sob o peso da lâmina, um naco redondo de pele brilha. Ele parece ter os olhos apertados, mal respira. A linha tesa e tensa – uma linha de força – segue da ponta do nariz de Tuíre até a testa lisa e acentuada do representante do Estado. O dedo indicador de Tuíre, que dirige o facão, aponta o engenheiro. A ponta do facão ultrapassa o limite da orelha do homem.

1 Roland Barthes. A câmara clara. Edições 70, 1981. Talvez não seja por coincidência que o punctum surja aqui. Para o semiólogo francês, em contraposição a uma forma genérica, ampla, analítica de ver as imagens – chamada de studium –, o punctum é um elemento da foto que “salta da cena, como uma seta” e que vem perturbar quem a olha. Punctum, em latim, designa “essa ferida, essa picada, essa marca feita por um instrumento aguçado”, diz ele (p. 47).

Extracampo

Voltando à cena. Existe um relato de indígenas presentes ao encontro que dão conta de algo que as imagens não mostram. Enquanto Tuíre se indignava em frente à mesa, guerreiros Mēbengokrê tomavam posição de alerta com suas bordunas e flechas, meio agachados, as pernas flexionadas para dar um bote.

Tudo isso que não se encontra no quadro habita o extracampo da foto. A cena, factual, irremediavelmente se perdeu; remanesce apenas na lembrança de quem participou do evento 29 anos atrás. Esse extracampo está perdido.

Uma legenda explicativa pode construir uma atmosfera ou cenário e assim elaborar um contexto de referência para a visualização de uma fotografia. Mas há um extracampo (o exterior para além do quadro) que, mesmo não estando no quadro, habita a fotografia e a compõe. Toda imagem convoca um extracampo para constituí-la, sem o qual seu sentido deixa de existir plenamente. Na medida em que recorta um quadro, os limites da imagem bordam a própria interface entre o que está ali e o que não está. O extracampo é uma extensão inventada pelo “campo” de visão. Toda imagem solicita o olhar para reconstruir a totalidade da cena, da qual a foto é apenas uma parte destacada.

Isso quer dizer algo mais: a cena onde se desenvolve a ação de Tuíra pode também ser produzida pela imagem. A fotografia também pode fazer a cena. O fenômeno fica mais evidente neste caso em que um registro torna emblemático um momento e transforma uma personagem viva em ícone. A cena factual irremediavelmente perdida retorna na forma de uma “cena substituta” – e é essa que passa, para todos os efeitos, a valer. O famoso encontro de Altamira de 1989 com suas cores e seu clima tenso! Há, assim, um processo novo apresentado aqui: se a fotografia necessita do acontecimento para existir, ela por si só pode produzir ou inventar um acontecimento.

O ato

Há atos brandos e há atos de força. Há uma gramática dos atos de força e, portanto, é preciso considerar antes o código que organiza e situa os atos no amplo quadro de referência que confere a eles a força que têm. O ato de força depende de uma cena e carece de uma plateia e de uma audiência. A força sem a cena é nada. Há também uma relação forte, que passa pela cena, entre a força e a imagem. Uma imagem forte exige uma cena forte, um ato forte. Um ato forte exigiria por sua vez a força de uma imagem correspondente.

Tomando como base a tese de que uma imagem pode produzir a cena, é possível aventar a hipótese de que também a imagem pode produzir a força.

+

Tuíra costuma falar uma fala rápida, aguda e abrasiva, com o dedo indicador em riste. A língua Mēbengokrê, de modulação curta e um tanto dura, com muitos “R”, parece acentuar o discurso eloquente. O dedo em riste é reforço da contundência. O timbre agudo da voz de Tuíra torna-a mais “incisiva” (como narra o locutor de um vídeo sobre os fatos de 1989).

Tuíre um dia conta, quando perguntada sobre como se deu seu gesto disruptivo naquele dia distante, que tudo foi espontâneo, sem planejamento específico, que o ato apenas emergiu – num impulso gerado pela indignação, podemos interpretar. Tuíre diz que a preparação para a ação é algo incorporado nela desde a infância. Está pronta para a luta desde sempre. A luta a constitui.

Se o impulso existiu, se a indignação gestada ao longo do tempo em que passou ouvindo a fala enrolada dos homens do Estado está na origem do impulso e o produz como espasmo, pelo que mostram as cenas do vídeo, seu ato de força não é propriamente espasmódico; Tuíra exibe um controle fino: no manejo do instrumento, no compasso da fala, na precisão do afago forte da lâmina na bochecha brilhante do engenheiro. O controle fino transparece também na duração do gesto: são três segundos de drama, que encerram toda a potência da cena (uma multidão de indígenas armados de bordunas e flechas se esparrama ao redor do pequeno palco, como mostra outra imagem de vídeo). É também com precisão calibrada que Tuíra encerra o ato. O afago do facão é o último gesto, a exclamação final do discurso, depois do qual é preciso retirar-se para deixar que seu impacto ressoe ali, se desdobre no tempo, como um eco, contamine a atmosfera, se misture ao lugar. Parece ter sido esta a tentativa: fazer persistir o sentido para além da vida útil de seu suporte, mensagem que sobrevive a seu mensageiro.

Tuíra precisa sair de cena para deixar na cena o afago do facão. Puro gesto calculado, ato político total.

Está lá, numa hipotética gramática dos atos de força, que é preciso suspender de algum modo o continuum do tempo para deixar reverberar a força como símbolo. É o mesmo recurso utilizado pelo orador eficiente quando eleva a voz para lançar sua bomba retórica final e a encerra com um silêncio.

Em geral, no mundo das manifestações políticas, hoje o clímax é sucedido quase imediatamente por uma explosão de palmas e gritos, após o que, fingindo modesto constrangimento, o orador é cumprimentado por colegas de palco numa típica firula autocongratulatória. Em 1989, Tuíra escapuliu dos holofotes, se misturou à turba de cocar. Podemos imaginar ali, depois do fechamento do gesto, um grande urra em uníssono indígena, talvez uma bateção de pés no chão, um pancadão de índio atordoante. Pelo vídeo não se pode saber o que aconteceu. Mas o gesto, em sua radical teatralidade, ficou, em flutuação significante, pairando sobre a cena, num tempo congelado de silêncio.

O entorno (vamos chamá-lo assim) do ato de Tuíra é curioso quando analisado por meio das imagens. Ninguém parece ter antevisto a “ameaça”: nenhum braço se levanta, Paiakan não se mexe, Feldmann decide sentar-se, o diretor da Eletronorte emula um Buda. Ou o gesto de ameaça pega a todos de surpresa, ou, o que parece mais provável, ali opera um código compartilhado que mantém a possibilidade do ato circunscrita ao campo próprio da retórica política (mesmo indígena). O afago do facão teria sido um procedimento discursivo previsto no código daquele momento tenso e, desse modo, passível de ocorrência, em suma: um ato normal. Ninguém contava, porém, com o tamanho do silêncio que se seguiria.

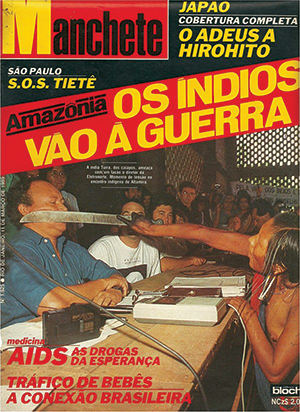

O título anuncia: “Os índios vão à guerra”.

A foto

Alguém um dia disse que uma foto é o tempo congelado (ou “o instante contínuo”, como afirma o título de uma história particular da fotografia do ensaísta Geoff Dyer). O tempo congelado deve ser, possivelmente, um lugar silencioso.

Pelas cenas de vídeo, quando Tuíra susta teatralmente o gesto do facão e some, quer convocar um tipo de interrupção congeladora do ato político para potencializá-lo. Mas o tempo o consome e também some com ele. O urra dos índios (a cena imaginada) toma o lugar; há caos, alarido, distúrbio. O silêncio é um recurso escasso, frágil.

Já a fotografia, não, ela extrai o silêncio e o sustenta firme ali onde Tuíra desejou que flutuasse. Na capa da revista Manchete, mesmo com a balbúrdia gráfica dos títulos em amarelo e vermelho, há um silêncio congelante que mantém vivo, permanente, constante, contínuo, talvez eterno, a faca-só-lâmina do instrumento político de Tuíra contra a pele reluzente do Diretor. Está lá agora. Encontrar-se-á ali daqui a pouco. O “instante decisivo” de Cartier-Bresson. Em sua minúcia, em todo seu drama. O Diretor-do-Estado como estátua. O deputado sem rosto. O público apartado. A índia em gesto tenso. A pele vermelha. O contato. O objeto que é/não é uma arma. A pressão contínua. O afago eterno do facão.

+

A fotografia de Tuíra com seu facão em ação sobre a face do Estado evoca tudo o que se espera da luta. A luta continua, decerto, e o tempo congelado a sustenta. A luta é constante, sabemos, mas há um momento, que se anuncia no tremor da bochecha que por enquanto resiste, em que a pressão, a força empregada de forma sutil pela mulher que o confronta, fará o Estado ceder e tombar de lado, sem sangue, sob o peso da precisão, da tenacidade e da astúcia.

A imagem de instante decisivo, como essa, realiza um fenômeno de condensação; faz parecer que “tudo” está ali: a história inteira. A imagem parece conter o conteúdo todo.

Em 2018, outra imagem histórica, de Francisco Proner, que mostra do alto Lula sendo carregado pela multidão no dia de sua prisão em São Bernardo, vem condensar toda a narrativa sobre um mito. Os extracampos da cena e outros recursos analíticos podem colaborar na composição do relato da história, mas o drama está todo inscrito ali em seus múltiplos tons e cores, na hiperatividade dos pontos, no deslizamento das linhas de fuga da imagem. O fenômeno dessa condensação simbólica primeiro opera por reter na imagem toda a força do drama (do sonho ou do desafio); em seguida, desencadeia os fluxos da narrativa e faz rolar para fora da cena (na imaginação ou na memória) os nexos que unem a cena à vida. Há uma pulsão da narrativa no tempo congelado. Descongelar o tempo, derretê-lo, é narrar.

A foto do facão de Tuíra fez crescer a narrativa de uma luta. Junto, fez nascer um mito.

O mito, se sabe, é narrativa.

Gramática

Uma imagem é compreendida no âmbito de um regime das imagens. Uma imagem é escolhida, destacada, tornada emblema, no âmbito desse regime. Do mesmo modo, uma imagem é produzida levando-se em conta uma possível (projetada) posição relativa da fotografia que se vai produzir na constelação de todas as imagens.

“A fotografia transforma e amplia nossas noções sobre o que vale a pena olhar e o que efetivamente podemos observar”, afirma Susan Sontag2. “Constitui ela uma gramática e, o que é mais importante, uma ética do ver”. Assim como há uma axiologia e um sistema técnico dos atos de força, há essa mesma gramática que baliza toda foto, todo ato de fotografar. Naquele dia em Altamira, a presença daquele “batalhão” de fotógrafos não era à toa, pulsava algo de muito fotografável no ar. Aliás, pelas imagens que nos chegam, tudo era fotogênico e interessante. A massa de índios: uma imagem faz você sentir o cheiro e a temperatura da multidão. Uma jovem Tuíre quieta surge, o fundo desfocado, facão na mão, olhar marejado e perdido, numa placidez inusual (cf. pág. 39). Valia a pena olhar.

2 Susan Sontag. Ensaios sobre a fotografia. Arbor, 1981, p. 3.

Um regime expressa uma economia política das imagens. É nesse circuito que se pode inserir um mito; é a partir e dentro desse âmbito que o mito, feito imagem e pela imagem, pode ser construído. Toda câmera apontada, suspeito, desejava revelar um mito ali.

+

Do mesmo modo como o significado de uma fotografia só se dá na relação com as imagens que a precederam, uma fotografia dispara outra série de imagens a partir dela – e pode, se bem sucedida, fundar uma linhagem. É assim, também, com o mito. Para o bem e para o mal, uma fotografia retroalimenta o fluxo de produção de imagens: ora inova o código visual e abre novo campo de possibilidades; ora faz reforçar um viés, cristalizando uma perspectiva, contribuindo para tornar hegemônico um modo de ver. É certo que na origem de todo clichê existiu um dia algo novo; o estereótipo nasce sempre de um original.

Depois de quase vinte anos do primeiro episódio do facão, tivemos outro, em maio de 2008, também em Altamira. Nas imagens de vídeo disponíveis, podemos assistir Tuíra circulando pelo ginásio em frente à mesa a brandir no ar, em grandes voltas enérgicas, o seu instrumento (então já icônico). O gesto, devidamente codificado, carregava na ocasião o sentido produzido e transformado pelas imagens e sua circulação. Tínhamos ali a reencenação do acontecimento inaugural, seu retorno como mitologia.

No repertório dos atos de força indígena, o facão de Tuíra passara a ter outro lugar; ganhara um verbete próprio.

No ginásio de Altamira em 2008, importam menos os resultados da exortação de Tuíra à luta (um grupo de guerreiros toma a cena, cerca um novo engenheiro representante do Estado, derruba-o, rasga suas roupas e o fere com um corte no braço). Do mesmo modo como uma palavra produz efeito conforme o contexto em que é proferida, o facão-no-ar só foi lido como foi por conta daquela circunstância. Importa é que o signo foi compreendido, porque incorporado ao léxico da luta em sua nova dimensão.

Pode-se presumir que também a cena de 2008 adicione ao signo outra carga de sentido – em 1989, o afago-do-facão ajudou a sustar o projeto de Kararaô; em 2008, o facão-no-ar compôs o quadro-do-engenheiro-ferido numa linha do tempo que culmina com a derrota em função da construção de Belo Monte –, qual seja: a de que o signo é instável, e, talvez por isso, mais perigoso.

Clichê

Uma rápida busca na web vai revelar outras imagens de Tuíra e seu facão. Elas contam um pouco da dinâmica de fabricação do mito. O fato de as fotos terem sido feitas daquele modo indicam sua condição intertextual. Uma Tuíra jovem numa aldeia, vestindo um típico vestido Kayapó vermelho, segura de um lado uma criança; de outro, seu facão ereto. É um mau retrato, burocrático, mas tem a clareza de remeter seu sentido diretamente ao evento inaugural do mito – uma foto apenas remissiva, por isso tão explícita acerca do jogo que ela joga. O olhar baixo da criança, da imagem, talvez diga mais sobre as outras dimensões da luta e da experiência indígena, mas, no circuito das imagens políticas da causa, ela é apenas subsidiária da primeira grande foto, caixa de ressonância da primeira, seu eco tardio.

Outra imagem mostra Tuíra de baixo para cima, o facão no alto da cabeça. Ela veste um vestido estampado com círculos, tem nos braços listras pintadas de carvão e jenipapo e, nos punhos, duas pulseiras de miçangas amarelas. Tuíra agora é uma mulher de meia idade. O modo de exibir o facão é diferente: sobre a cabeça, na horizontal, segura com uma das mãos o cabo; com a outra, a ponta da lâmina. A série intertextual dessa foto traça um percurso mais distante. Ela não só remete, claro, à foto de 1989, mas carrega na composição do quadro todo um conjunto de procedimentos discursivos visuais de uma tradição política ocidental de luta. É uma figura típica dessa tradição – a conotar força, às vezes, vitória, triunfo. Já vimos muitas vezes armas empunhadas dessa forma. Trata-se, aliás, de um grande e antigo clichê. O fato de ser antigo não o impede de ser atualizado dia a dia.

Se se pode concluir que essas duas imagens míticas de Tuíra são essencialmente ocidentais – e, portanto, brancas, não indígenas –, não é possível afirmar que a luta indígena não se valha deliberadamente delas. É aqui, de alguma forma, que há um nexo entre Tuíre e Tuíra. Pode aí haver um encontro – uma tática da luta; pode aí também encontrar-se uma separação, que talvez nos escape.

+

O clichê tem poder. É o poder do símbolo: seu compartilhamento intersubjetivo, seu reconhecimento, sua função de agregação e de organização, seu apelo ao corpo, sua capacidade de mobilização. O clichê tem uma fraqueza: é o símbolo degenerado, enfraquecido; o símbolo banal. Ocorre que nem todo símbolo decai a clichê – aí, nesse caso, encontramos outro tipo de força, sua resistência à banalização.

De fato não é tão simples precisar a condição do valor simbólico de um signo (ou de um mito) nesse continuum da flutuação símbolo/clichê. Tudo pode mudar: a circunstância histórica, os agentes, a importância relativa do discurso, as razões, os propósitos. A questão que permanece desafiadora para o ativismo é justamente essa flutuação e, em geral, a precisão e a pertinência que a luta simbólica exige do manejo dos símbolos. O cliché é fácil, o uso do clichê é fácil, é possível até um uso inovador do clichê. Difícil é o caminho que o recusa.

Resta dizer, de todo modo, que as imagens de Tuíra e seu facão já encontram-se devidamente repertoriadas, talvez enquadradas. Uma questão é se estão destituídas de força, se mantêm sua força – ou se há um modo de operação que condiciona a força que têm ou possam vir a ter.

+

Há um campo vasto de reflexão sobre o mito e o clichê. E estudos de casos fascinantes a fazer ou examinar – Che Guevara, Frida Kahlo, o pasa-montañas zapatista, Marielle Franco – e sua re-incidência sobre o mundo. Há outro campo vasto sobre os quase-mitos, ou sobre a potência irrealizada do mito que nunca chegou a ser. Há o campo vastíssimo da vigência da ausência do mito.

+

Numa conversa em sua casa na aldeia Kaprãnkrere, Tuíre se exalta ao dizer que os kubēn são mentirosos, todos mentirosos, falseiam tudo, tudo o que dizem é mentira. Ela repete essas variações da mesma ideia com o dedo em riste, apontado, como um facão.

Há uma foto de Tuíra numa sessão do Congresso Nacional em que ela eleva a ponta de sua mão, seu instrumento, na direção de um (outro) representante do Estado. Todos compreendemos a virtualidade e sabemos qual objeto Tuíra de verdade empunha ali.

É o que, da imagem, salta para o real. É o que, uma vez despencado sobre o real, segue com ele sempre.

In/Visibilidades

O que muda num acontecimento quando se “eleva” a capa da revista Manchete? Muda certamente sua influência sobre os demais acontecimentos. O que se pode dizer sobre ele também é que passou no teste da noticiabilidade: provou ser capaz de superar uma multidão de outros acontecimentos na competição por um espaço escasso de visibilidade. Chegou lá.

A noticiabilidade é um critério de seleção – estabelecido socialmente e, como tal, compartilhado e reproduzido. Sabe-se que grande parcela da luta política tem como objeto a própria reorientação dos pressupostos valorativos que culminam mais à frente na noção de noticiabilidade. Uma luta pode ter a necessidade de criticar o que e quem pode dizer o que é notícia ou o que não é, quando o fato é bom ou ruim, útil ou imprestável para ser notícia.

Que Tuíra tenha sido ungida como mito a partir de um processo de circulação de sentidos pela mídia não retira dela ou da luta indígena ou da situação crítica do enfrentamento contra Kararaô/Belo Monte qualquer atributo específico; atesta que a imagem (ou a luta) acedeu a determinada instância por uma relevância que lhe foi conferida socialmente. Uma meta de toda luta é dotar-se de relevância. Por si só esse é um desafio posto a todo ativismo. É um trabalho árduo – especialmente quando luta contra a própria noticiabilidade hegemônica.

+

De novo, eis o problema da produção e da circulação das imagens e de sua contribuição para fortalecer o sistema hegemônico dos símbolos ou, numa outra perspectiva, para enfraquecê-lo ou transformá-lo. Um problema teórico e um problema tático. Que podem ser expressos pelas perguntas: Para quê visibilidade? Qual visibilidade interessa? O que é passível de visibilidade? O que é digno de ser visto? Cada imagem produzida e publicizada responde a essas questões de alguma forma.

+

No ativismo, a visibilidade tornada regra, e assumida irrefletidamente como ingrediente padrão de uma fórmula pronta da tática, muitas vezes só leva a um impacto pífio. O ir-para-a-rua como tática default se enquadra nesse caso. Realizar uma ação espetacular para a mídia, igualmente. Foto-oportunidade, idem. Atos que têm o propósito de produzir visibilidade acabam muitas vezes apenas por serem reconhecidos como atos-que-têm-o-propósito-de-gerar-visibilidade; visam produzir um efeito e são lidos apenas como atos de efeito. A disfuncionalidade não reside somente aí. A repetição estereotipada das táticas produz, em seu conjunto, uma decorrente diminuição geral da capacidade de impactar dessas táticas, uma dessensibilização, a erosão da condição de sensibilizar. A inflação simbólica gera perda de valor. Torna-se mais difícil ainda comunicar.

+

Para Roland Barthes, uma “imagem veicula fatalmente outra coisa que não ela mesma, e essa outra coisa não pode deixar de ter relação com a sociedade que a produz e consome”3.

3 A informação visual. Publicado em: Roland Barthes. Inéditos, vol. 3: imagem e moda. Martins Fontes, 2005, p.74.

Quando o ativismo age sobre e na produção das imagens, é sobre essas outras coisas que ele deve ou pode atuar.

+

Parece óbvio que ativistas escolham para compor o imaginário de uma causa os signos que evoquem a bravura, a agilidade, a força, a resistência, a astúcia. Falamos de um regime das imagens, mas elas combinam-se também a outros elementos discursivos no âmbito da esfera mais ampla da significação política lato sensu. As imagens se referem a esses signos – gestos, palavras, emblemas, coisas – bem como são referidas por eles. Qualidades como agilidade e força, inteligência e astúcia são valores da política do conflito, do confronto e da negociação.

Outros critérios passam a valer quando mudam os quadros de referência e outros valores fundam os fluxos simbólicos necessários para os fins em jogo. Por isso, abundam as imagens que evocam colaboração, senso de conjunto, ação coletiva e comunidade nas cadeias semióticas do trabalho de desenvolvimento social das ONGS, por exemplo. Para cada segmento, digamos assim, há um projeto de imaginário que prevalece, sintaxes visuais particulares, mitos e estereótipos diferentes. O empreendedorismo pede figuras de pessoas vencedoras de olhar altivo; a educação, gente sorridente e ativa; o sindicalismo, multidões reunidas em assembleia; e assim por diante, numa série numerosa e variada, nas quais praticamente clichês sempre estão presentes mas são sempre diferentes. A convencional família de margarina da publicidade de mercado não cai bem, por exemplo, num panfleto de luta. Os códigos visuais se estabelecem por diferenciação recíproca. São escolhas.

A fotografia documental há muito tem sido forçada a enfrentar as questões éticas da visibilidade. A “ética do ver” de Sontag pressupõe uma política ativa da visão, recorta previamente os contornos do que torna visível e do que deixa ficar na invisibilidade. Toda ação de iluminar é também ato de jogar sombra sobre as coisas. Uma política da visão e da visibilidade requer, num outro enfoque, que, num caso particular, seres humanos possam também decidir controlar ou interferir sobre o uso ou o destino das imagens nas quais habitam como objetos fotografados.

A invisibilidade como direito é a outra face do direito à visibilidade. Na sociedade do espetáculo, há quem deseje fugir ao espetáculo. Na luta política, agir ou não no âmbito da espetacularidade é uma decisão de amplas consequências para a vida.

Instante decisivo

Brasília, 25 de abril de 2018, Acampamento Terra Livre. Entre as tendas onde se reúne um grupo de Mēbêngôkre da aldeia de Tuíra, uma mulher “branca”, de ascendência Aranã (mas disso ninguém sabe), acaba de ser pintada por uma mulher Kayapó. Ela pede uma foto com o grupo da tenda, onde se encontram Tuíra e o cacique Dudu, seu marido. As mulheres vestem lindos vestidos típicos, faces e braços pintados, adereços de miçanga amarela; os homens exibem o peito coberto pelo grafismo bicolor Kayapó; o cacique carrega um cocar de penas cor-de-laranja, colar azul, braceletes de miçanga verde-amarelas. À sombra das árvores, sentados, se ajeitam para a pose.

É uma foto de celular. Algo de perturbador percorre a imagem: um ineditismo, uma presença incômoda, uma espécie de falha, uma linha de fuga, uma disparidade. As pessoas da foto riem. Todas riem. O cacique ri. Você olha fixamente, olha de novo.

Tuíre ri.

+

A pessoa que opera a câmera dispara o obturador naquele instante. Quem decide qual é o “instante decisivo”?

Na busca do preciso momento que pode dizer tudo, sabe-se que uma imagem não conta toda a história e que o registro do “decisivo” diz mais sobre nós do que sobre tudo o que acontece. Pois Tuíra poderia ter nascido dos olhos úmidos de Tuíre naquele dia de 1989 em Altamira?

Poderia haver um mito construído a partir de um molhado olhar indígena? Se uma gramática das imagens da luta impede uma formulação assim, talvez seja necessário trocar de gramática. _

Se preferir, baixe o PDF da revista Tuíra #01.