Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

Bença, Seu Antônio: a vida rio, território e sonho de um quilombola do Vão Grande

Bença, Seu Antônio: a vida rio, território e sonho de um quilombola do Vão Grande

No quilombo de Vão Grande, o quilombola é exemplo de como lutar e se organizar, mas também de como sonhar e plantar rezando o que se colhe sorrindo.

Essa matéria faz parte do especial “Onde nasce o fogo: conhecimento ancestral e brigadas anti-incêndio” feita em parceria pela Escola de Ativismo e Fundo Casa. Confira mais matérias clicando aqui.

Ilustrações: Ana Clara Moscatelli

Em toda virada de 18 para 19 de março, a casa de Seu Antônio já amanhece em festa. É a celebração anual de São João, tradição que embala a história de sua família há décadas. “[Meu pai] adoeceu muito e minha avó prometeu para o santo que se ele curasse, faria festa. Ele melhorou. Ele se chamou José. E foi assim até ele morrer”, conta o quilombola de Vão Grande, no interior do Mato Grosso. Agora, essa tradição sagrada continua através de suas mãos.

Para ele, é impossível dissociar a fé do seu cotidiano. “Nossa devoção é muito grande aqui, através de nós sermos quilombolas e de nós recebermos aquilo que nossos pais ensinaram pra nós”. Filho caçula, ele nasceu e cresceu no quilombo aprendendo os ritmos da terra e das águas. Vive da pesca artesanal e da agricultura de subsistência, modos de trabalho e vida compartilhados pela maioria dos quilombolas da região.

Conheça mais sobre essa história de luta

+JAUQUARA VIVO – Um rio é muito mais que suas águas para as comunidades quilombolas do Mato Grosso

+Tio Antônio do Vão Grande

+Como uma comunidade pode comemorar o aniversário de um rio e impedir sua destruição

Seu orgulho é poder receber todo mundo em seus aposentos, fazendo festa – seja para os santos, seja para o rio. “A casa da cidade é tudo murada, e aqui é aberto, vendo a natureza, vendo as plantas, os matinho aí, os bambu, tudo verdinho… Como diz o ditado: aqui até onde não chove a mata é verde”, diz ele.

Figura querida e respeitada em Vão Grande, Seu Antônio é aquela pessoa que todos cumprimentam com afeto. “Bença, tio”, pedem todos que passam por ele. Isso foi observado por Silvio Munari, professor e integrante da Escola de Ativismo que desenvolve projetos com o quilombo desde 2019. “É uma pessoa que conhece todas as pessoas ali da comunidade e tem muito respeito pelas outras lideranças”.

Seu Antônio à beira do rio Jauquara

Foto: Escola de Ativismo

Orgulho ancestral

Assim como hoje ele é inspiração para muitos moradores, seu pai também já foi um dia – e segue sendo. “Meu pai não sabia ler, não sabia escrever, mas de experiência não tinha professor que derrubava ele”, relembra Seu Antônio sobre o sonho do seu genitor de ter uma escola no quilombo. O desejo se materializou na Escola Estadual José Mariano Bento, que hoje atende toda a região do Vão Grande e homenageia uma das mais importantes lideranças quilombolas da história local – seu pai, o José.

Contudo, hoje outra ameaça mobiliza a comunidade: o governo estadual quer municipalizar a escola do quilombo, transferindo sua gestão para o município. Mas o povo de Vão Grande não arreda o pé. “Nós queremos nossa escola, nossa estrutura, tudo o que conquistamos dentro do nosso território. Queremos não apenas manter, mas engrandecer ainda mais o que temos”, defende Seu Antônio.

Encontro das águas

A vida de Seu Antônio flui, ou é, a água. Baixius, comunidade onde vive, fica à margem direita do rio Jauquara, junto de Camarinha e do Morro Redondo. “Nosso rio é a fonte da nossa vida. Foi aqui que nossos antepassados pararam e formaram nossas comunidades”, explica Seu Antônio sobre a importância das águas que garantem não só o trabalho, renda e alimentos do quilombo, mas também a espiritualidade e as memórias da ancestralidade.

Em 2021, após anos de resistência, os quilombolas de Vão Grande conseguiram barrar na Justiça a construção de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) que ameaçava devastar o ecossistema local. “O que fizemos? Documentamos tudo, vídeos, fotos, organizamos um baixo-assinado. Graças a Deus, nosso apelo chegou ao Ministério Público e conseguimos proteger nosso território”, relembra Seu Antônio, figura essencial na mobilização.

Essa articulação, que começou em 2018, deu origem ao Comitê Popular do Rio Jauquara, iniciativa criada pelos moradores de Vão Grande e região para defenderem suas águas sagradas, criado com o apoio da Escola de Militância Pantaneira em parceria com a Sociedade Fé e Vida e Escola de Ativismo. Como marco, o dia 28 de abril foi escolhido primeiro como efeméride do protesto, depois como data para celebrar o aniversário do rio Jauquara. “Todo ano, graças a Deus, nós comemoramos com missa e festa o aniversário do nosso rio, porque todos nós sabemos que dependemos dessas águas para viver”, destaca Seu Antônio.

Silvio, que acompanhou de perto esse processo, não esconde sua admiração. Se quando o professor conheceu o líder quilombola ele era tímido, “ver Seu Antônio se transformar nesse defensor público do rio, enfrentando autoridades com um protocolo de consulta debaixo do braço, foi inspirador”.

Tal protocolo referenciado por Sílvio está baseado na Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário, que garante o direito à consulta prévia, livre e informada sobre qualquer projeto que afete territórios tradicionais. “Junto com a Escola de Ativismo, criamos esse documento para nossa segurança. Ele é nosso instrumento de luta”, explica Seu Antônio com a autoridade de quem conhece cada linha do acordo.

Mas nem só de luta vive seu Antônio. Para ele, a riqueza transcende o significado material. Cada reza a São João, cada peixe pescado no rio Jauquara, cada aula na escola José Mariano Bento, cada roça de mandioca: tudo é um ato de resistência, mas também de celebração da vida e uma afirmação de que um quilombo é mais do que um lugar no mapa. É um modo diferente de existir no mundo.

Por isso, sair do quilombo não é uma possibilidade. “Eu nunca tive vontade de sair do meu território, porque eu sei que aqui é uma terra quilombola”, reforça. “Nossa descendência aqui é muito feliz. Porque aqui o que nós pede, Deus dá. Essa é uma terra de vivência, é um lugar de vida. Todo mundo que vem aqui em nosso território, gosta. E nós recebemos. Aqui é um lugar muito sonhador, de paz e de saúde”, finaliza ele.

Matérias Relacionadas

Newsletter

Mais recentes

O que é o fogo para os povos tradicionais? Saberes ancestrais para manter a terra em pé

O que é o fogo para os povos tradicionais? Saberes ancestrais para manter a terra em pé

Na época de queimadas, o fogo é visto como vilão. Mas é um aliado antigo que, empregado com sabedoria, pode até conter seus efeitos mais devastadores; ouvimos aqui a experiência que vêm dos territórios quilombolas

Essa matéria faz parte do especial “Onde nasce o fogo: conhecimento ancestral e brigadas anti-incêndio” feita em parceria pela Escola de Ativismo e Fundo Casa. Confira mais matérias clicando aqui.

Ilustrações: Ana Clara Moscatelli

Para os povos tradicionais, o fogo é muito mais que chama — é herança, ferramenta e cuidado. Seu uso se aprende com escuta, tempo e os ensinamentos de anciãs e anciãos, passados de geração em geração como parte do modo de viver, plantar e proteger seus territórios.

Entre quilombolas, indígenas e tantas comunidades que preservam os biomas vivos, o fogo é usado para limpar o solo, renovar áreas de extrativismo, cuidar das roças e prevenir grandes incêndios. É uma prática antiga, baseada na observação da natureza: o tempo da terra, o vento, a umidade, a lua. Uma tecnologia ancestral que transforma o fogo em instrumento de manejo, proteção e continuidade da vida. Longe de ser ameaça, o fogo tradicional promove equilíbrio entre gente e ambiente, e resiste, mesmo quando ameaçado por queimadas descontroladas vindas de fora, sem respeito nem escuta.

Mas é preciso estar aberto e ouvir. Para isso, conversamos com algumas lideranças quilombolas do Território Kalunga — o maior quilombo em extensão do país, reconhecido como Sítio Histórico e Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), sobre a importância do fogo para as comunidades — e fomos longe.

Alvino Cesário de Torres, de 62 anos, que nasceu e cresceu na comunidade quilombola Vão de Almas, no interior de Goiás, nos lembra que o fogo sempre foi parte da vida na roça: “Aprendi com o meu pai que o fogo tem hora. Não é de qualquer jeito, não. Tem o dia certo, o tempo certo, o vento certo. E a gente sabia disso olhando o céu, sentindo a terra. É assim que se protege a roça, as nossas casas. É assim que sobrevive no mato.”

Seu Alvino carrega um conhecimento vivo, construído pela própria experiência e passado de geração em geração. “Sempre ensinei os meus filhos, sobrinhos e quem vem nos visitar também aprende sobre o tempo do fogo, o jeito de fazer aceiro, de respeitar a terra. Porque se a gente não passar isso pra frente, ninguém vai cuidar como a gente cuida”, completa Seu Alvino.

O aceiro, citado por ele, é uma faixa de terra limpa — sem vegetação — aberta ao redor das áreas onde o fogo será usado de forma controlada. Essa técnica tradicional é aplicada pelas comunidades para proteger roças, matas e casas, funcionando como uma barreira de segurança que impede que o fogo se espalhe além do planejado.

E foi assim que, com o tempo, esses saberes viraram base para a organização das brigadas comunitárias. Hoje, o conhecimento ancestral se une à força coletiva no combate ao fogo, e ganha ainda mais força no Território Kalunga, que se estende pelos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás. Homens e mulheres quilombolas atuam em diversas brigadas voluntárias e também compõem as equipes do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), órgão vinculado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável por ações de prevenção e combate a incêndios florestais em todo o país.

Criado para atuar em áreas sensíveis, o Prevfogo promove o uso consciente do fogo, forma e contrata brigadistas comunitários por meio de editais específicos — inclusive voltados para comunidades quilombolas — e integra saberes tradicionais ao planejamento técnico do manejo, como propõe o Manejo Integrado do Fogo (MIF).

Sirilo Rosa, Josemi Francisco e Joaquim Fernandes, brigadistas quilombolas do PrevFogo/Ibama

Foto: Alcileia Torres

Nesta região do Cerrado, a articulação tem se mostrado referência. Atualmente, cerca de 120 quilombolas atuam em brigadas locais, sendo que mais de 75 deles integraram o programa do Prevfogo desde 2011. Esses brigadistas ajudam a proteger não apenas suas próprias comunidades, mas também outros biomas pelo Brasil — e além das fronteiras. Em 2023, brigadistas Kalunga foram enviados ao Canadá para apoiar missões internacionais. Em 2024, estiveram no combate a incêndios na Amazônia, no Pantanal e também na Bolívia. O que nasce do cuidado com o próprio território se transforma em referência global de preservação — aliando tradição, estratégia e pertencimento.

“Estou no Prevfogo desde 2013. Com o aumento dos incêndios — principalmente em 2017, quando enfrentamos um fogo de nível 3 e perdemos muita coisa — percebemos que era hora de voltar a colocar em prática os saberes tradicionais do nosso povo e fortalecer a criação de mais brigadas. A gente ficou anos sem poder usar essas técnicas por causa da política do fogo zero. Mas ali ficou evidente: era o momento de trazer o fogo de volta como aliado, não como inimigo. Precisava ser usado com respeito, como os antigos faziam.” relata Joaquim Fernandes, chefe da brigada Prevfogo no Território Kalunga.

A experiência de Joaquim revela uma grande mudança: práticas ancestrais que antes eram invisibilizadas começam a ganhar espaço também nas políticas públicas e ambientais. É nesse caminho que o Manejo Integrado do Fogo (MIF) se fortalece como estratégia — resgatando os saberes tradicionais de uso consciente do fogo e aproximando-os do manejo técnico na prevenção de incêndios.

Brigadistas atuam na prevenção de incêndios com técnicas ancestrais

Foto: Vitor Saraiva/ICMBio

Na prática, o MIF é um conjunto de técnicas que transforma o fogo em ferramenta de proteção. Ele é utilizado, por exemplo, para queimar, de forma planejada e segura, o excesso de vegetação seca, como folhas, galhos e capins, que, quando acumulado, pode se tornar combustível para incêndios de grandes proporções.

E a necessidade de controle não é por acaso: segundo o MapBiomas, mais de 97% das áreas queimadas no Brasil entre 1985 e 2023 tiveram origem humana, provocadas, em grande parte, por práticas agropecuárias e desmatamento.

Essa queima controlada reduz os riscos durante o período de seca intensa, quando o fogo — provocado por essas ações ou, em menor escala, de forma natural — se espalha com facilidade e provoca danos severos à fauna, à flora, às comunidades locais e também às populações urbanas, que sentem os reflexos no clima, na saúde e no ar que respiram.

“Na temporada crítica, a gente faz ronda nas comunidades, dá palestra nas escolas e ensina como usar o fogo do jeito certo e com segurança. No fim da chuva, fazemos a queima prescrita. E durante a seca, nosso trabalho é cuidar para que o fogo não fuja do controle”, conta Josemi Francisco, também integrante da brigada Prevfogo no Território Kalunga. “Desde que voltamos a fazer o manejo com a queima prescrita, muita coisa mudou na região”, acrescenta.

Quem vive nas comunidades também sente essa mudança. Dona Neuza Fernandes, de 54 anos, moradora da comunidade Vão de Almas, agradece a presença constante das brigadas: “Sou muito grata aos meninos da brigada. É só mandar mensagem que eles aparecem. No passado, o fogo já chegou bem perto da nossa casa, fogo vindo de fora, sabe? Mas hoje eles ajudam a proteger antes mesmo do fogo chegar. Fazem as queimas no tempo certo, do jeito certo. Com eles por perto, a gente se sente mais seguro. Eles estão de parabéns”, afirma ela.

Uma das estratégias mais importantes dentro do Manejo Integrado do Fogo é a queima prescrita — prática que, há gerações, orienta o uso do fogo de forma controlada para proteger roças, limpar áreas de cultivo, renovar o solo e evitar incêndios de grandes proporções. Atualmente, essa técnica é aplicada em áreas previamente definidas, com base em estudos do terreno, da direção do vento, da umidade e das condições climáticas. Por se tratar de uma ação planejada, a queima prescrita precisa de autorização de órgãos ambientais competentes e deve seguir protocolos específicos de segurança, garantindo que o fogo cumpra seu papel sem causar danos ao território.

“Desde que voltamos a fazer o manejo com a queima prescrita, muita coisa mudou na região”, diz Josemi Francisco.

Foto: Vitor Saraiva/ICMBio

O fogo é aceso em trechos específicos e vai sendo controlado à medida que avança, sempre com a presença de brigadistas e lideranças que conhecem o tempo da terra e a lógica das chamas. Todo o processo é acompanhado de perto, garantindo que o fogo cumpra sua função sem ultrapassar os limites. A ideia é simples e eficiente: queimar no final das chuvas, quando o clima ainda permite controle, para proteger a natureza no auge da seca.

Mas o clima já não é mais o mesmo. A seca tem chegado mais cedo, o calor aumenta a cada ano — e isso afeta diretamente o trabalho das brigadas.

“Além do calor excessivo, as mudanças climáticas têm sido um dos principais desafios pra nós, brigadistas e moradores das comunidades — ainda mais por estarmos numa região com muitas serras. Hoje, o que mais impacta é o clima mesmo. Menos chuva, mais calor… tudo isso tem mudado muito e interfere diretamente no nosso jeito de trabalhar”, conta Sirilo Rosa, que também integra o quadro de brigadistas quilombolas da região.

Lideranças quilombolas contam que o fogo tinha seu tempo certo para ser aceso. Costumava-se queimar em abril — muitas vezes na sexta-feira da Paixão — ou então em outubro, depois das primeiras chuvas. “Chovia muito naquele tempo”, dizem. A natureza tinha ritmo — e o fogo obedecia. Hoje, com os efeitos extremos do clima, esse equilíbrio mudou. A chuva veio menos, parou mais cedo — e a seca, que antes se firmava só em maio, agora começa já em março, dois meses antes.

Mesmo com as mudanças no clima, os ensinamentos não se perderam. A técnica usada pelos mais velhos para conter o fogo — com ramos verdes de buriti como abafadores — ainda ecoa no presente. Hoje, nas mãos dos brigadistas, esse saber ganha novo significado: se une ao manejo técnico, sem perder a raiz ancestral que ensinou, antes de tudo, que o fogo pode ser guiado, e não temido.

Esse cuidado com o tempo do fogo segue vivo, e se atualiza a cada ano, diante das novas condições do clima.

No início deste ano (2025), por exemplo, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO) iniciou a queima prescrita já em março, antecipando-se à seca que chegou mais cedo e ao aumento do risco de incêndios. Com as mudanças no clima e a previsão de um período seco mais severo, foi necessário agir antes do pico da estiagem para proteger o território, a biodiversidade e as comunidades que habitam e cuidam dessa região.

Brigadistas se reúnem no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros para 1ª queima prescrita

Foto: Vitor Saraiva/ICMBio

Na imagem, sorrisos cobertos de fuligem celebram um feito importante: a realização da primeira queima prescrita no Parque. Homens e mulheres de diferentes idades e lugares se reúnem, muitos voluntariamente, para colocar o conhecimento em prática. São brigadistas quilombolas e de outras regiões da Chapada, unidos por um propósito comum: proteger o Cerrado, preservar vidas, cuidar da terra.

Nesta etapa, o saber tradicional caminha lado a lado com o manejo técnico. Um completa o outro. E juntos, esses conhecimentos seguem atuando — calorosamente, todos os anos — para que o fogo cumpra seu papel sem ultrapassar os limites do cuidado. Para que o Cerrado siga se renovando com equilíbrio. Para que as espécies que vivem ali possam seguir seus ciclos, livres, no tempo da natureza.

E mesmo com o uso consciente do fogo, com a queima prescrita e o manejo ancestral sendo colocados em prática ano após ano, é preciso dizer com clareza: os grandes incêndios não nascem dentro das comunidades tradicionais, nem em áreas protegidas.

Eles vêm de fora, das cercas abertas por tratores, dos ventos carregados pelas queimadas ilegais, do descaso de quem vê a terra apenas como lucro. Surgem em grandes propriedades rurais, onde o fogo é usado sem escuta, sem cuidado, sem limite. As chamas atravessam cercas, se espalham pelos ventos e atingem a todos, mas não de forma igual. São as comunidades negras, tradicionais e periféricas que mais sentem os impactos dessa destruição. É o racismo ambiental em sua forma mais marcante: quando os territórios de quem cuida da terra são devastados para sustentar o conforto e o lucro de quem a explora.

E os números confirmam aquilo que os territórios já sentem na pele há muito tempo. Segundo dados do MapBiomas (2024), o Cerrado foi o bioma mais atingido por fogo no Brasil em 2023, com mais de 8,2 milhões de hectares queimados — o equivalente a mais de 50% de toda a área queimada no país naquele ano. E não é nas áreas protegidas que o fogo começa: mais de 95% das áreas queimadas em 2023 estavam fora de unidades de conservação ou terras indígenas, reforçando que os incêndios têm origem majoritária em áreas privadas, especialmente ligadas à agropecuária.

Esses incêndios que devastam o Cerrado, a Amazônia, o Pantanal e a Caatinga não são acidentes — são consequências diretas do avanço do agronegócio e do desmatamento em áreas que deveriam ser protegidas por políticas públicas. Nessas regiões, o fogo é usado como caminho para abrir novas fronteiras agrícolas, renovar pastagens ou preparar o solo para monoculturas. As queimadas, muitas vezes ilegais ou mal conduzidas, fogem do controle, atravessam cercas, invadem áreas protegidas, atingem comunidades tradicionais e colocam em risco vidas humanas, animais e florestas inteiras.

Os efeitos não ficam no campo. A fumaça e o calor dessas queimadas se espalham, agravando a crise climática nas cidades, provocando ondas de calor extremo, ar seco, doenças respiratórias e escassez de água. Em setembro de 2023, por exemplo, Goiânia e Cuiabá registraram sensações térmicas superiores a 45 °C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A combinação entre calor extremo e queimadas levou a um aumento de até 30% nos atendimentos por problemas respiratórios em unidades de saúde pública, conforme levantamento de secretarias estaduais.

Mas em meio ao colapso, os territórios tradicionais continuam mostrando que há outro caminho possível. Enquanto o ar das cidades se torna cada vez mais seco e tóxico, são comunidades rurais, quilombolas, indígenas e periféricas que seguram o fio da preservação. São elas que protegem o que ainda resta de floresta, que mantêm vivas as nascentes e que, mesmo impactadas, seguem ensinando como cuidar da terra sem destruí-la. É ali, onde o fogo nasce com sabedoria, que também nascem soluções para um futuro mais consciente e equilibrado.

Povos tradicionais não apenas conhecem o tempo do fogo — eles o respeitam. E são justamente esses saberes ancestrais que seguem como algumas das estratégias mais potentes e necessárias para manter os nossos biomas vivos.

No Brasil, as comunidades quilombolas são exemplo vivo de preservação ambiental. De acordo com estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), em parceria com a The Nature Conservancy Brasil (TNC Brasil) — organização internacional voltada à conservação da biodiversidade —, mais de 83% da vegetação nativa está preservada dentro dos territórios quilombolas oficialmente reconhecidos. Onde há gestão coletiva da terra, há mais floresta em pé, nascentes protegidas e equilíbrio climático.

Não à toa, o Território Kalunga foi o primeiro do Brasil a receber o reconhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU) como um TICCA — Território e Área Conservada por Comunidades Indígenas e Locais. O selo internacional destaca lugares onde comunidades mantêm a natureza viva a partir de seus próprios modos de vida, cultura e organização coletiva. E é isso que o Kalunga representa: não apenas números, mas caminhos. Ali, entre as montanhas e os rios preservados, os saberes antigos seguem acesos. Onde o fogo é guiado com responsabilidade. Onde a floresta não é só paisagem: é vida vivida, defendida e partilhada.

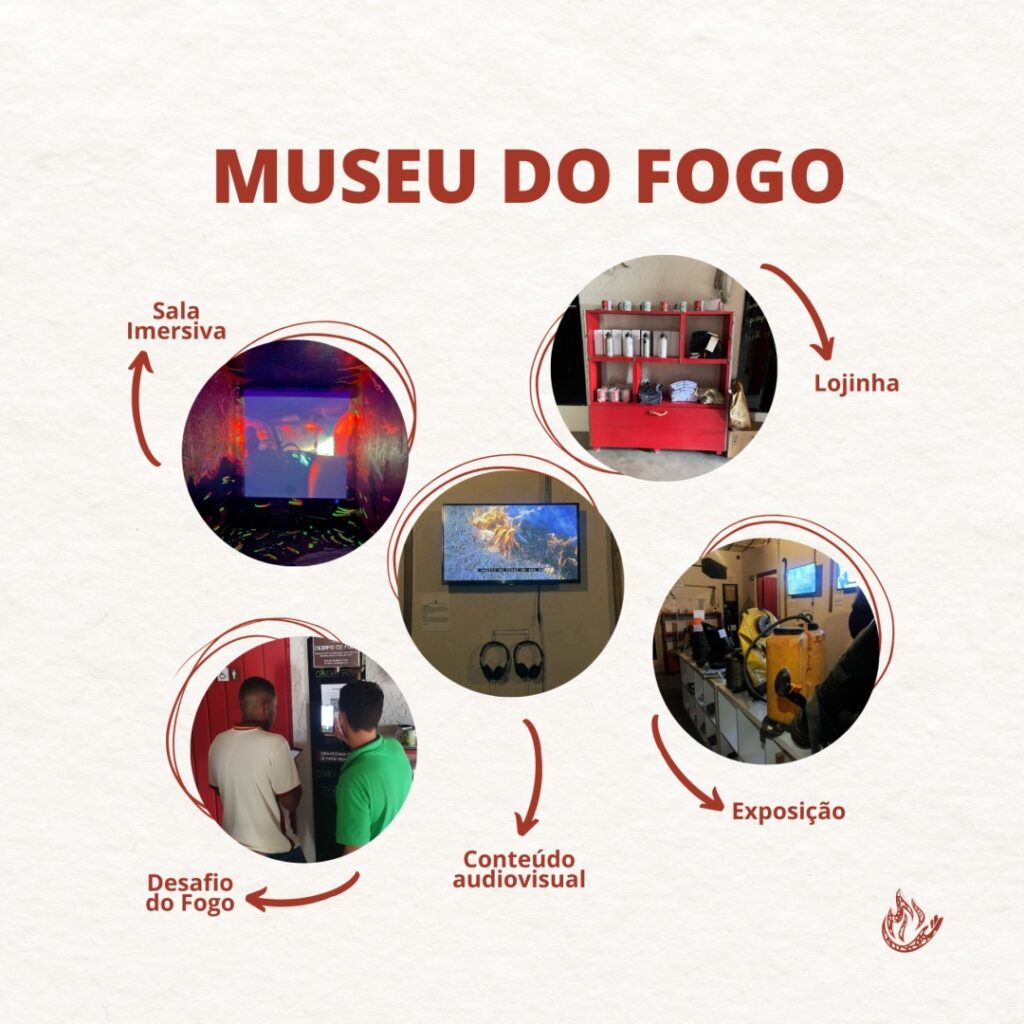

Até aqui, aprendemos que saber a hora de acender o fogo é mais do que técnica — é memória viva. E foi para preservar essa história que nasceu o primeiro Museu do Fogo da América Latina, em Cavalcante (GO), dentro do Território Kalunga.

Inaugurado em setembro de 2022, a iniciativa foi idealizada pela BRIVAC (Brigada Voluntária Ambiental de Cavalcante) — que atua há anos na prevenção de incêndios na região — e hoje o espaço se consolida como um marco na valorização das práticas tradicionais e na educação ambiental da Chapada dos Veadeiros.

Foto: Museu do Fogo/Instagram

O museu abriga um acervo que mostra, na prática, como os saberes quilombolas e indígenas seguem vivos nas ações de prevenção e cuidado com o fogo. Com peças, vestimentas, equipamentos de combate, registros e histórias sobre o Manejo Integrado do Fogo (MIF), o espaço é também um símbolo: da resistência que se transforma em política pública, da cultura que se transforma em ferramenta de cuidado, da chama que nunca se apaga.

O local conta com conteúdos audiovisuais, sensoriais e interativos, como telas educativas narradas por quilombolas e legendas em libras. Além de uma sala imersiva multissensorial, que recria os impactos vividos pelos brigadistas e oferece uma experiência sensível e real. Os visitantes podem participar também do Desafio do Fogo, uma atividade interativa que testa os conhecimentos e reforça, de forma lúdica, a importância do cuidado com o território.

O Museu do Fogo está aberto à visitação durante todo o ano, com entrada gratuita. Recebe escolas, grupos e visitas guiadas, promovendo o diálogo entre gerações, territórios e saberes. Também comercializa produtos próprios, como camisetas, garrafas e materiais educativos, uma forma de fortalecer a sustentabilidade do espaço e ajudar a manter viva essa chama de memória, cultura e resistência.

No fim, é nas comunidades tradicionais, onde o fogo nasce, que também nascem as respostas. E essa chama — ancestral, resistente e viva — é a que pode reacender o futuro. Essa chama vem de longe…

Matérias Relacionadas

Newsletter

Mais recentes

Organização e resistência: Como montar uma brigada anti-incêndio para proteger sua comunidade

Organização e resistência: Como montar uma brigada anti-incêndio para proteger sua comunidade

O que a experiência da Brigada Quilombola do Vão Grande, em Barra dos Bugres, ensina para quem quer organizar uma brigada que proteja o território mas também seja símbolo de resistência e organização

Essa matéria faz parte do especial “Onde nasce o fogo: conhecimento ancestral e brigadas anti-incêndio” feita em parceria pela Escola de Ativismo e Fundo Casa. Confira mais matérias clicando aqui.

Ilustrações: Ana Clara Moscatelli

Em diversas regiões do Brasil, povos quilombolas e outras comunidades tradicionais têm enfrentado, ano após ano, os efeitos devastadores dos incêndios florestais — que, cada vez mais, colocam vidas, culturas e territórios em risco. Ao mesmo tempo, essas mesmas comunidades têm mostrado que o caminho da preservação passa pelo fortalecimento de práticas ancestrais e pelo acesso ao conhecimento técnico. É nesse cruzamento que surgem as brigadas comunitárias: grupos organizados que atuam no combate ao fogo com sabedoria tradicional, ciência e ação coletiva.

A Brigada Quilombola do Vão Grande, em Barra do Bugres (MT), é uma dessas referências. Criada em 2020 após um incêndio de grandes proporções, ela se tornou símbolo de resistência, organização e cuidado com o território. A seguir, você entende como essa brigada foi formada — e o que a experiência do Vão Grande pode ensinar a outras comunidades do Brasil.

- Entenda a necessidade (e a possibilidade) de criar uma brigada

Tudo começou com um incêndio. Rafael Bento, liderança da comunidade, conta: “Para começar alguma coisa, você tem que ter um porquê. Em 2020, o fogo quase queimou nossas casas e roças. A gente se reuniu e decidiu que precisava resgatar nosso conhecimento e aprender mais.”

Nem toda comunidade tem estrutura pronta — mas muitas têm essa mesma urgência. Observar o território, identificar os riscos e ouvir os mais velhos sobre como o fogo era usado antes é o primeiro passo.

- Conheça o seu território

Cada comunidade tem sua geografia, seu bioma, seus ciclos e desafios. No Vão Grande, por exemplo, o fogo chega sempre pelos morros e serras, vindos de áreas externas — geralmente de fazendas ou vilas vizinhas.

“Quem mora na comunidade precisa conhecer bem sua área: saber quando o fogo chega, de onde vem e como pode ser contido. A gente queimava capim em maio e junho, quando a umidade está alta. Isso ajudava a proteger no período da seca”, explica Rafael.

- Busque formação e apoio institucional

A comunidade do Vão Grande buscou apoio junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) da Estação Ecológica Serra das Araras, participou de um edital do Fundo Casa e conseguiu recursos para compra de equipamentos. Hoje, sua brigada é equipada e atuante. Uma verdadeira referência para os quilombos do Brasil.

Conheça mais sobre essa história de luta

+JAUQUARA VIVO – Um rio é muito mais que suas águas para as comunidades quilombolas do Mato Grosso

+Tio Antônio do Vão Grande

+Como uma comunidade pode comemorar o aniversário de um rio e impedir sua destruição

O ICMBio é o órgão responsável pela gestão das unidades de conservação federais e atua com ações de preservação da biodiversidade em áreas protegidas, incluindo o apoio a brigadas comunitárias.

Além disso, é possível procurar apoio junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que, por meio do Prevfogo, abre editais públicos para formação e contratação de brigadistas, fornecendo suporte técnico, o que é considerado uma grande oportunidade para quilombos do país.

Outras instituições como associações locais, secretarias municipais e estaduais, institutos de pesquisa, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) e organizações como o Fundo Casa podem ser importantes aliados.

- Resgate os saberes tradicionais — e organize o coletivo

“No início, combatíamos fogo com galho de árvore e aceiro. Mas entendemos que não dá mais pra enfrentar o fogo só assim. Precisamos de estratégia”, conta Rafael.

A brigada do Vão Grande reúne homens e mulheres quilombolas de várias idades — inclusive um senhor de 76 anos, o seu Francisco, guardião da comunidade. A organização inclui funções divididas: quem conhece a área, quem opera os equipamentos (como soprador e abafador), quem cuida da alimentação, quem mapeia os pontos críticos. Tudo é organizado coletivamente.

A Brigada do Vão Grande se reúne antes ir para a ação.

Foto: Divulgação

A técnica: unir o ancestral ao científico

A brigada aplica o Manejo Integrado do Fogo (MIF), que inclui a queima prescrita — uso controlado do fogo em áreas estratégicas no período pós-chuvas — e o aceiro, faixa limpa para evitar que o fogo ultrapasse limites.

“Hoje a gente queima entre 10h e 13h, no período úmido, com licença e planejamento. E sempre respeitando a natureza do lugar”, afirma Rafael Bento.

- Fogo com estratégia é cuidado, não destruição

Brigadas como a do Vão Grande mostram que o fogo, quando guiado com respeito e sabedoria, protege. Protege casas, roças, vidas. Segundo o MapBiomas (2024), 97% das queimadas no Brasil têm origem humana — e, em 2023, 95% ocorreram fora de áreas protegidas, muitas ligadas à expansão da monocultura e à grilagem de terras.

Os quilombos que protegem o Brasil

De acordo com dados do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) e da The Nature Conservancy Brasil (TNC Brasil), mais de 83% da vegetação nativa está preservada dentro dos territórios quilombolas oficialmente reconhecidos.

Essas comunidades não apenas enfrentam as queimadas: elas também ajudam a conter o avanço da destruição, mantendo vivas as florestas e contribuindo para o equilíbrio climático que afeta comunidades tradicionais e cidades em todo o país.

Dados do Prevfogo/Ibama apontam que, nos últimos anos, quilombolas, indígenas e ribeirinhos passaram a compor boa parte das brigadas florestais contratadas em editais públicos — demonstrando que o cuidado com o território vem de quem o conhece profundamente. De dentro pra fora.

Quer conhecer melhor a comunidade do Vão Grande e sua história?

Confira a Cartilha do Protocolo de Consulta do Vão Grande e o livro Narrativas do Interior, produzidos com apoio da Escola de Ativismo.

Cartilha do Protocolo de Consulta da comunidade quilombola Vão Grande: https://escoladeativismo.org.br/wp-content/uploads/2023/07/PROTOCOLO-POPULAR-CARTILHA-versao-final-web.pdf

Livro Narrativas do Interior: https://escoladeativismo.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Narrativas_do_Interior_LIVRO_digital.pdf

Matérias Relacionadas

Newsletter

Mais recentes

Comunicação, arte e outras tecnologias e sabedorias ancestrais na voz de quilombolas da Baixada Maranhense

Comunicação, arte e outras tecnologias e sabedorias ancestrais na voz de quilombolas da Baixada Maranhense

Com versos potentes e sons ancestrais, comunicadores e comunicadoras transformam a arte em ferramenta de resistência, identidade e expressão comunitária

O que é comunicação para você? Você se considera um comunicador ou comunicadora no seu território, comunidade ou coletivo? Em algumas comunidades tradicionais, comunicar faz parte do cotidiano e pode ser tão orgânico e enraizado na vivência coletiva que muitas vezes nem chega a ser entendida enquanto algo formal. Ela é pensada para manter viva a memória e fortalecer a identidade coletiva e, para isso, as comunidades não contam apenas com uso de tecnologias associadas à inovação e progresso. As tecnologias ancestrais, que são os conhecimentos, práticas e ferramentas desenvolvidas ao longo de gerações, são muito importantes quando o objetivo é a preservação cultural, a defesa de direitos, realização de denúncias e a articulação política.

Na Baixada Maranhense, quilombolas de várias comunidades, em diferentes territórios, fazem comunicação ancestral que se baseia na resistência e na preservação da identidade cultural negra.

Essa região é considerada uma das maiores riquezas naturais do Maranhão. Localizada no extremo norte do estado, o território tem mais de 1,7 mil hectares de extensão e conta com 21 municípios. Trata-se de uma vasta planície em constante transformação, moldada pelo movimento das águas que altera a paisagem diariamente. A região se destaca por suas características fisiográficas marcantes, como terras baixas, planas, inundáveis, caracterizadas por campos, matas de galeria e manguezais. Os tempos seco ou de chuva decidem a paisagem da vez. Entre rios e lagoas, a natureza se renova, formando o maior conjunto de bacias lacustres do Nordeste.

E essa baixada é também uma das regiões com maior concentração de população negra do Maranhão e com a maior quantidade de comunidades quilombolas no estado, segundo o Movimento Quilombola do Maranhão (MOQUIBOM). Na região cheia de belezas naturais e de cultura, quem transmite histórias, conhecimentos e tradições de geração em geração, utiliza a arte para se comunicar.

A oralidade, muito forte nas comunidades tradicionais, atrelada com a cultura, virou uma ferramenta poderosa. Com música, cordéis e tambores, comunicadores e comunicadoras quilombolas da mesma região fazem uma comunicação que denuncia injustiças, conta histórias, combate racismo e fortalece narrativas e os laços comunitários.

Voz que se levanta

Antônio Chagas Pereira (o Chagas Maranhão) tem 58 anos, é do Quilombo Bom que Dói e Faxina, no Território Pau Pombo, em Santa Helena (MA) e tem a voz afinada como a principal ferramenta de comunicação. Cantor e compositor, ele usa os ritmos e melodias para abordar temas que vão do ativismo ao romantismo.

Uma das suas canções fala sobre respeito às pessoas negras, LGBTQIAPN+ e combate à violência contra a mulher. Confira a letra abaixo (ou clique aqui para ver o vídeo de Chagas em nosso Instagram):

Nosso movimento chegou para mostrar para a população

Quero dizer uma coisa tão certa para o povo do meu Maranhão

Não aceitamos mais preconceito, racismo é crime e sempre dá prisão

Vamos respeitar os LGBTs e acabar com a discriminação

A cada minuto uma mulher sofre

Feminicídio e pra quê agressão?

Se a mulher foi feita para amar

Então ame com educação

Mulher quer carinho, mulher quer amor

Em mulher não se bate nem com uma flor

Mulher quer carinho, mulher quer amor

Em mulher não se bate nem com uma flor

A liderança quilombola é membro do grupo Show do Quilombo, que faz apresentações com foco na cultura e tradição dos povos quilombolas e também é mestre do Tambor de Crioula.

- O Tambor de Crioula é forma de expressão de matriz afro-brasileira, com forte presença no estado do Maranhão, que envolve dança circular, canto e percussão de tambores. Seja ao ar livre, nas praças, no interior de terreiros, ou então associado a outros eventos e manifestações, é realizado sem local específico ou calendário pré-fixado e praticado especialmente em louvor a São Benedito. Essa manifestação da cultura popular maranhense não tem uma época fixa de apresentação, mas pode-se observar uma concentração maior nos períodos que correspondem ao carnaval, às festas de São João e a partir do 2° sábado de agosto, quando ocorrem também as rodas de bumba-boi. Tradicionalmente, toda a festividade de bumba-meu-boi é encerrada com um tambor de crioula.

- – Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Chagas Maranhão conta que a paixão pela comunicação em forma de arte começou no carnaval. “Meu amor pela cultura começou assim: eu sempre tive amor pelo carnaval. E no carnaval eu aprendi a compor músicas. Comecei a cantar em blocos tradicionais da nossa cidade, nos bairros, conheci o Bumba Boi de Orquestra, fiz os testes e passei e ingressei. Depois fui para o Tambor de Crioula. Hoje me considero um mestre do Tambor de Crioula”, disse.

O compositor tem a música e a cultura como partes importantes da luta do movimento quilombola.

“Acho que a música na minha vida foi muito importante porque a cultura que nós vivemos é muito rica e eu queria que todas as pessoas do nosso quilombo pudessem ver e ouvir. As músicas falam de tudo que traz felicidade pra gente”, contou.

O artista diz que também compõe canções românticas. “Músicas no ritmo brega, lambada e forró. Tenho dois CDs gravados e tenho mais três músicas novas. Tenho feito minha história na cultura desse jeito. Eu gosto da cultura e sei como fazer”, afirmou concordando que entende que a música pode sim ser uma ferramenta poderosa para expressar denúncias sociais, políticas e econômicas, conscientizando e mobilizando a população.

Chagas Maranhão é cantor, compositor e liderança quilombola da Baixada Maranhense / Crédito: Letícia Queiroz

Cantores e cantoras conhecidos/as nacionalmente também costumam usar a música para fazer protestos e denúncias. Elza Soares interpreta a música Maria da Vila Matilde e canta “Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180” – contato para denunciar violência doméstica. A canção encoraja mulheres a buscar ajuda em casos de agressão.

Bia Ferreira faz da música verdadeiros protestos. Ela canta feminismo e antirracismo e outras lutas. Uma das letras mais conhecidas é “Cota Não É Esmola”. A artista argumenta que as cotas são uma medida necessária para corrigir séculos de injustiças e desigualdades acumuladas.

A música “Preto Demais” do carioca Hugo Ojuara, cantor de roda de samba, escancara o racismo estrutural do Brasil. “É que ele é preto demais, corre demais. Fala demais, sorri demais. Tá estudando demais, comprando demais. Viajando demais e assim não dá mais”.

Tambores como ferramenta de comunicação

A comunicação com musicalidade também está nos instrumentos. Para os povos quilombolas do Maranhão, o tambor, além de ser um símbolo de resistência, memória e identidade cultural, é uma linguagem ancestral que comunica por meio do ritmo. O toque do tambor alegra, transmite paz, cura, afeto, conexão com os antepassados e comunica a resistência e a preservação da memória de seus ancestrais.

Os tambores já foram usados para comunicação em comunidades africanas, enviando mensagens a longas distâncias. Na Baixada Maranhense os tambores continuam comunicando. Raimundo de Jesus Ribeiro, do território quilombola Sudário, em Pinheiro (MA), afirma que o tambor está entre os instrumentos mais importantes para a população negra e quilombola do estado. O artista, que toca tambor de Crioula e participa de festas tradicionais que tem a percussão como um dos principais atrativos, diz que desde que nasceu escuta as batidas.

“O tambor de crioula quando eu nasci já existia aqui no quilombo. Todos os meus antepassados tocavam e eu aprendi com eles. Também tocavam forró de caixa, o Bumba Boi. Tudo isso eu via. E aquilo me trouxe inspiração. Hoje sou eu quem repasso para os companheiros e companheiras mais jovens”, disse.

Seus toques variam em tom, volume e cadência, são capazes de expressar sentimentos, contar histórias e transmitir mensagens sem precisar de palavras. A complexidade dos seus sons cria uma ponte entre o corpo, a emoção e a memória coletiva. Quem toca e escuta concorda que o tambor também traz sensação de paz.

“A pessoa pode está triste, mas se tocar o Tambor de Crioula já melhora. O som do tambor desperta toda a tristeza e vem a alegria, o ânimo. O som mexe com a gente e torna o clima totalmente diferente”, afirmou Raimundo.

Tambores fazem parte das festividades das comunidades quilombolas do Maranhão /

Crédito: Letícia Queiroz

Versos que informam

Você já pensou em rimar para se comunicar? Essa é uma estratégia usada por outra liderança quilombola da Baixada Maranhense.

Manoel de Jesus, de 61 anos, é do quilombo Janaubeira, em Santa Helena no Maranhão e viu nas rimas do cordel uma oportunidade para falar sobre a luta quilombola da região. O co-fundador do MOQUIBOM, que é bisneto de escravizados, fez do cordel um documento para ajudar seus aliados. A partir das histórias que ouvia dos seus pais ele contou como foi a vida difícil de um dos seus ancestrais.

A comunicação foi tão poderosa que os versos que narram a história valorosa ecoaram por todo canto. As palavras verdadeiras sobre pessoas tão guerreiras foram uma maneira certeira de documentar sem gerar espanto. O cordel serviu de base para o laudo antropológico da comunidade. Na época buscaram histórias antigas e o cordel sobre negro Bernardo nunca mais será esquecida.

“A poesia foi a maneira que achei para documentar a história. Para que não ficasse perdida. Decidi falar em versos porque fica mais fácil para as pessoas assimilarem. O povo não gosta muito de ler, por isso fiz os versos”, explicou Manoel.

TEXTO

Letícia Queiroz

Jornalista, quilombola, comunicadora popular e ativista antirracista

publicado em

TEMAS

A liderança disse que sua luta começou muito cedo e que quis contribuir com o movimento quilombola mesmo com todos os desafios impostos. “Fui vítima desse sistema e fui alfabetizado aos 22 anos. Meus pais eram analfabetos, mas tinham uma sabedoria muito grande. Hoje somos reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares e estamos nessa luta pela titulação”, afirmou.

Manoel tem todos os versos do cordel na cabeça. Com toda gentileza, declama as rimas com delicadeza.

“Meus pais me contaram” – história do Negro Bernardo

Inspirai-nos musa no reino dos trovadores

para contar uma história que muito interessa aos senhores

aconteceu no século passado, o ano não lembro mais

em uma fazenda no serrano vivia o avô do meu pai

era escravo na fazenda, vivia uma vida de cão

tinha a profissão de ferreiro, consertava engenho, fazia foice e facão

nunca pegava em dinheiro, vivia sempre solteiro e sonhava com a libertação

mas um dia ele gritou “eu não aguento mais sofrer!”

vou embora desse lugar e se Deus me ajudar de fome não vou morrer.

O fazendeiro quando viu ficou bravo como leão

deu-lhe uma pisa tão grande e mandou fechar o porão

três dias ele passou na completa escuridão

com o corpo cheio de chagas deitado naquele chão

não lhe deram um copo d’água, imagine um pedaço de pão

pediu a Deus nessa hora, valei-me minha senhora “dê minha libertação”

depois de três dias abriram a porta com a cara de mal

levou Bernardo até o tronco e lhe deu um banho de sal

que reclamava no momento “não é justo apanhar de um homem”

eu vou viver agora no mato e vou comer das frutas bravas

das mesmas que o bicho come

só tenho o facão como bagagem e faltava o principal:

não tinha arroz nem farinha, nem mesmo uma rede ele tinha

e dormia no girau.

Três meses se passaram e rezava pra Virgem Maria

ouvindo o rugido das feras

e tendo a lua como dia

acordou de madrugada com o canto do acauã

viu uma campina verde chamada de Pirinan

viu uma casa sozinha e uma simpática velhinha fazendo café da manhã

Bernardo contou sua história e a velhinha acreditou

olhou para ele e sorriu e disse “meu filho a escravidão acabou”

ele deu um grito tão grande e a Deus agradeceu

casou-se com Juliana que muitos filhos lhe deu

nas margens do rio fez um rancho

chamou de centro do gancho e com 102 anos morreu

quem ouviu toda essa história pensa que não foi assim

vai até a minha casa e veja uma balança que de herança deixou pra mim.

Manoel recitando cordel durante encontro de lideranças quilombolas na Baixada Maranhanse /

Crédito: Letícia Queiroz

A estratégia de Manoel com a resistência criativa alcança pessoas que muitas vezes não dão atenção. É que a rima organiza a fala, dá ritmo à denúncia, conecta o ouvinte ao orador, facilita a escuta e gera identificação.

Essa técnica tem um papel poderoso nas lutas sociais e pode ser uma arma poética. Ela pode ser usada em formas de expressão como a poesia falada, o rap, e como os slams, por exemplo, muito utilizados principalmente nas periferias de várias cidades do Brasil para expor violências e desigualdades. O Slam Resistência é um movimento artístico e político que une poesia falada e luta social. Surgido como espaço de voz e escuta, ele promove o protagonismo de jovens que usam a palavra como ferramenta de denúncia, identidade e transformação.

Nessa discussão, seu Manoel sabe bem da sua habilidade e que a comunicação e as batalhas (de rima e da comunidade) terão continuidade.

“Se a gente morrer nessa luta nosso sangue será semente. Outros nascerão. Essa é só uma página que escrevi. A história continua e essa geração vai escrever a próxima página”, disse o artivista.

Guerreiras da comunicação

Vértine Brito Rodrigues é da nova geração de comunicadores da Baixada Maranhense. Do Quilombo São Raimundo, município de Santa Helena, aos 23 anos ela entende que “todo mundo é comunicador, cada um de uma forma diferente”. E que “se soubermos usar nossa comunicação de forma eficaz vamos poder levar a luta muito além do que possamos imaginar”.

A jovem diz que em 2023 foi indicada pelo Núcleo Mulheres Guerreiras da Resistência do MOQUIBOM para fazer registros e textos informativos. “Decidimos que precisávamos criar uma rede onde pudéssemos fazer divulgações e cobrar nossos direitos”, disse Vértine.

Foi então que ela começou usar o próprio celular, câmera fotográfica e as redes sociais do movimento para fazer publicações. Atualmente a jovem participa de formações e oficinas sobre comunicação e utiliza as ferramentas de forma estratégica.

“A comunicação é muito importante, ainda mais quando se fala sobre ser quilombola. Uma comunicação eficaz é essencial. Através das nossas páginas transmitimos reivindicações sobre nossos direitos, sobre os impactos do agronegócio nas nossas comunidades, quando se tem ameaças sobre lideranças quilombolas”, disse Vértine.

Para as comunidades quilombolas, a comunicação vai além da fala ou da escrita — ela é território, história, luta e resistência. Comunicadores e comunicadoras da Baixada Maranhense mostram que a comunicação estratégica, seja ela cantada, falada, rimada, declamada ou escrita é essencial na defesa do território, na documentação da memória e na valorização da identidade quilombola. Quando feita a partir do próprio povo, com sua linguagem e seus modos de viver, a comunicação se torna uma forma de continuar resistindo e existindo.

(Esse texto foi escrito por Letícia Queiroz, comunicadora quilombola, após Encontro de Segurança Integral para quilombolas de municípios da Baixada Maranhense. O encontro aconteceu em maio de 2025 e contou com participação da Escola de Ativismo, que identificou os comunicadores e comunicadoras citados nesta reportagem durante oficina de comunicação popular estratégica e segura para integrantes do MOQUIBOM).

Newsletter

Mais recentes

O que é democracia energética e como ela contrapõe o falso modelo verde brasileiro

O que é democracia energética e como ela contrapõe o falso modelo verde brasileiro

No Brasil, a transição energética tem sido conduzida sob uma lógica centralizadora e focada no mercado, perpetuando os padrões exploratórios e as injustiças observadas em projetos baseados em combustíveis fósseis. Aqui, Bruno Berilli se debruça sobre alternativas à esse modelo.

Foto: Luara Dal Chiavon

Ao pensar na geração de energia elétrica, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Para moradores do baixo São Francisco, na divisa da Bahia com Pernambuco, provavelmente vem a palavra “destruição”. Isso porque um programa de desenvolvimento do governo brasileiro escolheu essa região para a construção de uma usina hidrelétrica em 1979. Nove anos depois, a usina de Itaparica entrou em funcionamento, mas não antes de alagar uma região habitada por milhares de famílias, forçando a retirada abrupta, sem nem mesmo o oferecimento de um abrigo temporário.

Em uma entrevista concedida ao Ministério Público em 2013, um dos afetados relatou o tamanho do problema: “Tem noite que eu não consigo dormir pensando no que era meu e que eu perdi. (…) o que eu fiquei agora só com uma aposentadoriazinha pra eu não morrer de fome.” disse Euclide José da Silva, agricultor e antigo morador da região . Em 2013, O MPF foi até a região para atender uma denúncia de que a Chesf, empresa responsável pelo empreendimento, não tinha cumprido com as promessas feitas 25 anos antes e deixou centenas de pessoas sem nenhum tipo de indenização após terem perdido tudo que tinham para a construção da barragem.

Algumas pessoas podem pensar que isso ocorreu porque a usina de Itaparica é fruto de um período de ditadura e violência política no Brasil, mas então o que explicaria Belo Monte? Uma obra de enormes proporções, tão — senão mais — violenta com a população local e a biodiversidade do Rio Xingu quando comparada com a usina de Itaparica. Idealizada, projetada e inaugurada durante governos democraticamente eleitos, entre 1989 e 2016.

Em 2022, o STF reconheceu que o direito de consulta prévia dos povos indígenas afetados por Belo Monte foi violado, mas isso pouco significou uma vez que a obra foi concluída e a região já havia sido drasticamente alterada, com impactos irreversíveis para as comunidades locais e para o ecossistema do Xingu. As promessas de desenvolvimento econômico e geração de empregos ficaram distantes da realidade, substituídas pela destruição de modos de vida tradicionais, desmatamento, e pela falta de compensação adequada aos atingidos.

O problema seria então apenas as hidrelétricas? O caso do Parque Eólico Ventos de São Clemente mostra que não. Em 2016, o empreendimento com 126 aerogeradores entrou em funcionamento em Caetés (PE), e a população local, aos poucos, foi percebendo que toda a propaganda positiva sobre o Parque era uma grande mentira. Os moradores descrevem o som dos aerogeradores como “um avião que nunca pousa”, e a intensa poluição sonora impacta diretamente suas rotinas, sua saúde (física e mental) e toda a biodiversidade local — problema excepcionalmente descrito no documentário A Armadilha da Energia Eólica, lançado em 2021 pela Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco – Fetape.

A agricultora Maria Neuma da Silva mostra remédios ansiolíticos e antidepressivos que usa com frequência após sofrer com problemas de saúde mental causados pelos aerogeradores. l Foto: Vinícius Sobreira/Brasil de Fato

No documentário, o agricultor Simão Salgado fala do impacto após a instalação dos aerogeradores: “A gente teve impacto na criação dos animais, as vacas diminuíram a produção do leite em torno de 18 a 20%, a gente teve perda na produção de ovos, (…) e uma grande perda que eu também considerei foi nas abelhas, a minha propriedade tinha muita abelha nativa e eu notei que a abelha desapareceu com o ruído e com o vento.”, lamenta.

Além disso, a promessa de desenvolvimento econômico local também não se concretizou. A renda da energia gerada segue destinada principalmente para grandes empresas de energia, sem beneficiar as comunidades que agora convivem com os efeitos devastadores da instalação.

Esses três exemplos ilustram uma verdade inconveniente para o tão “verde” setor energético brasileiro: os projetos de energias renováveis têm sido conduzidos sob uma lógica centralizadora e mercadológica e reproduzem os mesmos padrões de exploração e injustiça que caracterizaram os empreendimentos baseados em combustíveis fósseis. O problema, então, não é a fonte de energia em si, mas o modelo de desenvolvimento predatório que guia esses projetos há quase um século, ignorando os direitos das populações afetadas e os impactos ambientais de médio e longo prazo.

O aumento populacional ligado ao aumento da renda per capita, no entanto, exige que cada vez mais energia seja gerada para atender à demanda crescente. Mas como fazê-lo sem perpetuar as violências tão enraizadas no setor? A resposta pode estar em um conceito ainda pouco conhecido: a democracia energética, que propõe que a energia deve ser tratada como um bem público e um direito universal, ao invés de uma mercadoria sujeita às dinâmicas de mercado. Isso significa que a transição energética não pode ocorrer “de cima para baixo”, mas precisa ser construída de forma participativa, onde as populações locais tenham voz ativa nas decisões que moldam seus territórios.

Este conceito surgiu em 2012 nos Estados Unidos, onde a Trade Unions for Energy Democracy (Da sigla em inglês TUED, que significa Sindicatos pela Democracia Energética), foi criada durante um evento sobre o setor energético global. Nesse encontro, foi reconhecido que o modelo atual de geração de energia, baseado no uso descontrolado de combustíveis fósseis, é insustentável e está levando a uma crise climática global. Ao mesmo tempo, o aumento da influência política das indústrias fósseis e as abordagens baseadas no mercado falham em atender às necessidades das comunidades e do meio ambiente, comprometendo uma transição energética justa. O interessante desse encontro é que eles saíram com um documento que orienta o caminho da Democracia Energética, o relatório Resist, Reclaim, Restructure (Resistir, Recuperar e Reestruturar), que sugere três passos para uma reestruturação geral do setor energético global:

TEXTO

Bruno Berilli

Defensor ambiental e climático, pesquisador das relações entre Energia e Mudanças Climáticas e bacharel em Energia e Sustentabilidade pela UFRB, onde também cursa Engenharia de Energias. Atua na articulação de projetos que unem juventude, justiça climática, comunicação estratégica e formação para a incidência política.

publicado em

TEMAS

princípios da democracia energética

-

- Resistir: Combater as agendas das corporações de combustíveis fósseis que, por meio de seu poder econômico e político, continuam a promover a exploração intensiva de recursos e a bloquear políticas efetivas de proteção climática.

- Recuperar: Reivindicar o controle público de setores privatizados ou mercantilizados da economia energética. As privatizações, frequentemente promovidas como “formas de melhorar eficiência e acesso”, geralmente levam a aumento na tarifa de energia, menor qualidade dos serviços e exclusão de comunidades vulneráveis.

Reestruturar: Transformar radicalmente o sistema energético global. Isso significa expandir o uso de fontes renováveis enquanto são implementadas estratégias de eficiência energética e para acabar com a pobreza energética, que ainda afeta bilhões de pessoas no mundo. A reestruturação exige um controle democrático e descentralizado, onde trabalhadores, comunidades e governos locais possam se moldar e se beneficiar diretamente do novo sistema energético.

Newsletter

Esses princípios são muito bonitos escritos no papel, mas não podem ser mantidos apenas na teoria: eles precisam ganhar vida em iniciativas de energia popular, que coloque as comunidades no centro do processo de geração, distribuição e consumo de energia. A energia popular é caracterizada pela gestão descentralizada, participação direta das populações locais nas decisões e o objetivo de atender prioritariamente às necessidades sociais, em vez de maximizar lucros corporativos. E já existem exemplos de energia popular sendo implementadas no Brasil e no mundo.

No Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, a ONG Revolusolar apoiou na criação da Cooperativa Percília e Lúcio de Energias Renováveis de energia solar local em 2021, a 1ª em uma favela do Brasil. O processo, batizado pela organização de “energia solar social”, já se repetiu em outras seis localidades do Brasil, e consiste em organizar parcerias para que os próprios moradores da comunidade sejam capacitados como instaladores de energia solar, decidam sobre o local a ser instalado e realizem a instalação.

“É preciso uma atuação coletiva clara para que os benefícios de uma transição energética cheguem a quem mais precisa.”, disse Eduardo Ávila, fundador e diretor-executivo da Revolusolar, em entrevista para a Folha de São Paulo em outubro de 2024.

No Vale do Jequitinhonha, em 2018, surgiu o projeto Veredas Sol e Lares, proposto pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). O projeto nasceu em um contexto de intensos conflitos fundiários na região, agravados pela exploração de eucalipto, lítio e pelo impacto histórico de barragens – estas que surgiram ali com o objetivo de gerar energia por meio de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). Na época, as PCHs estavam operando com baixíssima capacidade, e apenas os seus impactos negativos eram sentidos pela população local. Foi então que a comunidade pensou em outros usos para aquelas barragens – e por que não uma usina solar sobre as águas do lago artificial?

Uma usina dessas proporções certamente exigiu grandes articulações e teve grandes impactos, mas, diferente dos exemplos trazidos no início, dessa vez eles foram apenas positivos. Desde o início, as comunidades locais foram envolvidas em todas as etapas, com a criação da Associação dos Consumidores de Geração Distribuída de Minas Gerais. Essa associação, considerada a maior de Geração Distribuída (GD) na América Latina, garante que o controle da energia permaneça nas mãos do povo. Foram envolvidas aproximadamente seis mil pessoas, em mais de 400 atividades de campo, nos 21 municípios que fazem parte da abrangência da usina.

“Não adiantava pensar em uma geração de energia solar em que o povo não fosse protagonista. Não trata-se de chegar e dar para o povo, é chegar e construir com ele”, trouxe Aline Ruas, uma das coordenadoras do MAB em Minas Gerais, em reportagem publicada na Escola de Ativismo.

Veredas Sol e Lares é um exemplo vivo de que uma articulação de movimentos populares com o poder público e a academia pode abrir caminhos para uma transição energética que desafia o modelo centralizador e predatório atual. Em vez de violar territórios e desconsiderar (ou até expulsar) as populações locais, a energia popular coloca o povo e o meio ambiente na base do debate. Outra lógica de energia é possível, mas não sem uma modificação radical em toda a estrutura que hoje rege os grandes projetos de energia.

O Brasil precisa parar de apresentar o seu setor energético cheio de maquiagem verde como cartão de visitas em todas as conferências internacionais, como tem feito nas últimas COPs e reuniões do G20, arregaçar as mangas e, de fato, construir exemplos de energia popular em larga escala para que – isso sim – possa servir de exemplo para o restante do mundo.

Glossário: alguns termos importantes do setor energético

Usina solar fotovoltaica construída sobre o lago da PCH Santa Marta, que operava com baixa capacidade, e começou a gerar energia em 2023.Foto: Divulgação Veredas Sol e Lares

-

Energia Renovável

Fontes de energia que se regeneram naturalmente, como solar, eólica, hidráulica e biomassa.

Energia Limpa

Fontes de energia que geram baixa ou nenhuma emissão de gases de efeito estufa, além de um baixo impacto no ecossistema de instalação. Podemos dizer, então, que a energia hidráulica é renovável, mas não é limpa.

Transição Energética

Processo de substituição de fontes fósseis por fontes renováveis para reduzir as emissões de carbono do setor energético – setor que mais emite gases que causam o efeito estufa no planeta.

Transição Energética Justa

Agenda que busca garantir que a transição energética não deixe ninguém para trás, buscando principalmente que a transição energética seja financiada pelos países e empresas que mais lucraram com “energias sujas”.

Democracia Energética

Modelo que propõe descentralizar a produção e o controle da energia, fazendo com que a energia seja tratada como um bem público e um direito universal, ao invés de uma mercadoria sujeita às dinâmicas de mercado.

Pobreza Energética

Falta de acesso a serviços de energia essenciais ou a uma energia de qualidade a um preço acessível. Vale lembrar que energia pode ser tanto elétrica quanto térmica – para a cocção de alimentos, por exemplo.

Geração Distribuída (GD)

Modelo de produção de energia elétrica em que os consumidores são responsáveis por gerar a própria eletricidade. É o oposto da Geração Centralizada (GC).

Mais recentes

Caatinga: dos saberes da Terra à adaptação climática – vídeo mostra o que o semiárido brasileiro pode ensinar ao mundo

Caatinga: dos saberes da Terra à adaptação climática

Produção apoiada Escola de Ativismo fala dos desafios para proteger o bioma exclusivamente brasileiro, o semiárido mais populoso do planeta

A Caatinga ensina, a Caatinga é vida, terra que cria e que come a gente…

A aparente aridez do semiárido brasileiro não é o mesmo que a falta de riqueza, de vida. O documentário “Caatinga: dos saberes da Terra à adaptação climática” mostra essa região fora do olhar estereotipado e preconceituoso que parte da população brasileira coloca sobre a região. É por meio de mulheres, protagonistas não apenas do vídeo, mas da forma como as relações sociais se constroem no território, que a narrativa busca mostrar os aprendizados que a vida sertaneja pode trazer para todo o planeta num contexto de desafios climáticos cada vez mais difíceis.

Um ambiente exclusivamente brasileiro, a caatinga é o semiárido mais populoso do mundo, com quase 30 milhões de pessoas, como lembra Carlos Magno, coordenador do Centro Sabiá e também “uma chave para destravar, para desbloquear todo esse conjunto de coisas que fala de adaptação climática no mundo”, comenta Magno.

Ocupando 12% do território nacional, “a Caatinga é um berço, um berço de sabedoria. Um berço onde a gente precisa aprender a beber da fonte da nossa ancestralidade” afirma a geógrafa Nelzilane Oliveira no documentário. Mesmo com toda essa riqueza, até hoje a Caatinga não é reconhecida como um patrimônio natural brasileiro. O documentário de Raquel Kariri, assim, busca não apenas revelar toda a exuberância da região, mas também é um alerta para o que estamos fazendo com ela.

O curta é resultado do edital “Sem Justiça Climática, Não Há Democracia”. Você pode ver os outros vídeos da série no canal do Youtube da Escola de Ativismo e em nossa página de “Vídeos“.

O edital audiovisual ‘Sem Justiça Climática, Não há Democracia’, lançado em julho de 2024, selecionou projetos para apoiar a produção de conteúdos sobre clima e democracia. O objetivo principal é fortalecer a comunicação da agenda climática no Brasil através da produção de conteúdos informativos e criativos em formato audiovisual, sempre protagonizados por ativistas.

Ativismo cigano desafia estigmas e busca visibilidade e políticas públicas

Ativismo cigano desafia estigmas e busca visibilidade e políticas públicas

Ativistas ciganas Sara Macedo e Hayanne Iovanovitchi, do Coletivo Ciganagens, falam sobre o movimento de luta e dos desafios dessa população na busca por um mundo mais justo para suas comunidades

Foto: Sara Macedo e Hayanne Iovanovitchi

“A arte e os povos ciganos estão totalmente imbricados”. É assim que Sara Macedo, cigana da etnia Calón e artivista, descreve a riqueza cigana que, mesmo diante de tantas injustiças e silenciamento, seguem mantendo suas culturas, modos de vida e oralidade forte e orgânica. Nos territórios cheios de afeto ou nas estradas, os povos ciganos lutam por políticas públicas enquanto reafirmam que existir e resistir são atos políticos de coragem e amor.

Mas você já ouviu falar sobre os povos ciganos? O que você sabe sobre essa população presente em tantas partes do Brasil e do mundo? Já parou para pensar que talvez o que você “conheça” seja parte dos estereótipos criados e espalhados de forma preconceituosa? Ou já pensou no motivo de você ouvir falar tão pouco sobre essa população?

Lideranças ciganas afirmam que o preconceito, a falta de informações e de ações das autoridades impedem o conhecimento pleno sobre esses povos e deixam essas comunidades sem acesso a serviços públicos de qualidade, que respeitem suas especificidades e modos de vida. Os impactos geram violações de direitos, violências e um movimento de apagamento dos povos que são fontes inesgotáveis de cultura e diversidade.

Quem são os povos ciganos?

Os povos ciganos fazem parte do grupo de Povos e Comunidades Tradicionais reconhecidos nacionalmente, assim como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e tantos outros. Comunidades tradicionais são grupos que mantêm modos de vida próprios, conectados com seus territórios, saberes ancestrais e formas coletivas de organização. O Decreto Nº 6.040, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, define essas comunidades como “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”.

Na teoria, os direitos das comunidades tradicionais são protegidos por uma série de normas, incluindo a Constituição Federal, Convenções Internacionais, leis e decretos. Estes direitos abrangem aspectos como igualdade, não discriminação, acesso à terra e território, educação intercultural, segurança alimentar e nutricional e participação nas decisões que afetam seus interesses. Mas na prática, essas comunidades enfrentam desafios históricos, como a negação de direitos, a violência territorial e a invisibilidade nas políticas públicas.

A cigana Sara Macedo, que também é assessora jurídica popular, bailarina e escritora, conta que “cigano é etnia”, mas também é, “pertencimento, reconhecimento mútuo e comunidade”. Essa relação se mantém firme mesmo diante de tantos estereótipos e discriminações. A jovem diz que um dos grandes desafios para os povos ciganos no Brasil é mostrar sua diversidade e romper com a falsa ideia de como os brasileiros pensam os povos ciganos de forma homogênea.

“As comunidades ciganas representam um universo marcado pela simbiose ou oposição entre a identidade cultural supranacional e as identidades locais, regionais e de parentalidade em ambientes multiculturais, sejam itinerantes, ou sedentários, em territórios únicos, devido a nossa singularidade. Há tantas particularidades, que uma pessoa cigana de apenas uma etnia e de um território não poderia responder. Se formos pensar por meio da característica étnica supranacional, isso dá o indicativo do tom que devemos ser pensados. Línguas e sub línguas regionalizadas, a oralidade como um preceito muito forte do cigano brasileiro, proibindo a divulgação de nossas línguas como forma de proteção interna, é outro exemplo dessas particularidades”, afirma. Sara ao chamar atenção para a pluralidade dessas comunidades e etnias.

Mesmo diante das injustiças e quase total invisibilidade, os povos ciganos resistem.

Ativista Sara Macedo segura facão durante ação do movimento dos povos ciganos

Foto: Sara Menezes/arquivo pessoal

Coletivo Ciganagens

E foi com o objetivo de formar uma rede de apoio mútuo que um grupo de ativistas ciganos criou o Coletivo Ciganagens. Além de fortalecer ações e narrativas ciganas, o grupo leva informação, arte, educação e atua em prol dos direitos dos Povos Ciganos no Brasil de forma sempre pautada pelo ativismo anticolonial, antirracista e antissexista, bem como pela via da integração LGBTQIAPN+.

Sara é uma das integrantes do Coletivo. Ela conta que o grupo surgiu em 2020, durante a pandemia do coronavírus, e segue produzindo e divulgando materiais educativos que somam na luta ativista cigana, como guias e cartilhas sobre diversidade, arte, juventude e mulheres.

A artivista explica que é importante poder contar as histórias sobre povos ciganos com pessoas ciganas sendo protagonistas. “Sempre tive vontade, desde criança, de mudar minha história familiar e comunitária, criar outra narrativa, não me transformar no que a sociedade não-cigana diz da gente. É muito perigoso entrar nessa estrada da assimilação e começar a repetir que as coisas são assim e que nada pode mudar… Ainda mais pra um povo tão associado à resiliência. O coletivo Ciganagens é essa vontade de não caminhar por essa estrada”.

Sara afirma que o Coletivo Ciganagens aborda vários temas. “Desde denúncias relacionadas a tragédias nas comunidades, memoriais de nossas datas, divulgação de vitórias ciganas, materiais educativos, construção de audiovisuais, dança, artes visuais… Enfim, de tudo um pouco, porque infelizmente é necessário, somos um povo altamente desconhecido no Brasil”.

Invisibilidade cigana e negação de direitos

No Brasil, os povos ciganos enfrentam várias invisibilidades, incluindo a estatística. A falta de dados oficiais sobre a população cigana é uma das barreiras para o acesso a direitos. Por isso, uma das principais reivindicações desses povos é a inclusão no Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como grupo étnico específico e com a devida contabilização da sua população total.

Sara informa que essa reivindicação é feita desde o começo do século 21 e que o Ministério Público Federal já recomendou que essa contagem seja realizada. “As pesquisas servem para garantir o acesso desta população brasileira aos serviços públicos da área de saúde, educação, trabalho e segurança, bem como para o enfrentamento ao racismo institucional, ao preconceito e à discriminação”, destaca a recomendação.

“Um povo que sequer é contabilizado no território, não tem como ter verba destinada. Ser reconhecido no Estado tem muito haver com quem tem direito à cidadania, e quem não tem”, disse Sara.

A ativista no movimento cigano Hayanne Iovanovitchi diz que as reivindicações dos povos ciganos perpassam todos os direitos fundamentais. “Ainda hoje o acesso é negado para muitos de nós. Queremos acessá-los como todos os cidadãos brasileiros, mas que nossas especificidades sejam consideradas. Nossas demandas envolvem educação, saúde, cultura, segurança pública, território, pois nossas tradições devem ser consideradas para que consigamos acessar esses direitos dentro da nossa realidade”, explicou.

Para ela, é urgente dar visibilidade e soluções às lutas e reivindicações dessa população. “Houve uma evolução “pro form” – por formalidade – , os povos ciganos estão sendo colocados em projetos de governo e planos próprios, no entanto, nada muda nas dificuldades enfrentadas. Continuamos vivendo por nossa própria conta e risco. Os povos ciganos precisam ser realmente enxergados por parte da estrutura para que sejam inclusos e suas especificidades sejam consideradas em cargos de tomada de decisão”, disse Hayanne.

Coletivo Ciganagens fortalece ações e narrativas ciganas

Foto: Sara Macedo

Desconstruindo estereótipos

Além da invisibilidade e negação de direitos, as comunidades ciganas no Brasil ainda enfrentam as barreiras dos rótulos, generalizações, invenções e estereótipos. As imagens construídas para justificar exclusões e as narrativas distorcidas reforçam políticas de apagamento, dificultam a inclusão em políticas públicas e alimentam o preconceito cotidiano.

“Só existe, praticamente, o estereótipo cigano. O cigano que é conhecido por uma gigantesca parte das pessoas é o estereótipo e a fantasia, construído por pessoas não ciganas, que sobrevivem de práticas chamadas de “esotéricas” ou “exóticas”. Esse estereótipo gera muito dinheiro no Brasil, principalmente para pessoas que sequer conhecem ciganos de verdade, justificados num ‘misticismo recreativo’”, disse Sara Macedo.

A situação faz com que o movimento cigano precise concentrar forças em mais um campo de enfrentamento.

“Infelizmente grande parte de nosso ativismo que deveria estar concentrado em outras pautas, está em combater esse véu das mistificações, chegando ao ponto de perguntarem a pessoas da etnia, porque não nos vestimos igual ao ‘ciganos piratas’. É um trabalho cansativo e que não vemos fim. Cigano não é religião, nem um culto, e não há como ser batizado para se tornar um membro da comunidade. Cigano é etnia, pertencimento, reconhecimento mútuo e comunidade”, explicou.

A ativista diz que um dos grandes estereótipos é de que os povos ciganos vivem de forma itinerante por critérios culturais e de escolha, uma realidade muito distante da materialidade atual do mundo e da vida dessa população.

“Hoje no Brasil, praticamente somente a minha etnia, Calón, sobrevive de forma itinerante, ou semi itinerante. Estima-se que 20% dos Calón ainda estão na estrada. Categorizar todas as etnias ciganas como nômades é negar todas as complexidades do mundo que estamos inseridos. Um mundo que expulsa e desterritorializa pessoas por conta de sua racialidade e etnia, assim como da falta de condições materiais, naturais e climáticas para sobreviver como nossos antepassados”, disse Sara.

A ativista e bailarina explica que sedentarizar [fixar residência num determinado lugar] acaba sendo um destino da maioria dos ciganos porque não existem boas condições de estar no trecho, ainda que alguns ainda estejam. “É uma tradição que segundo os mais antigos, tem haver com o trânsito de estar com todos os primos, rotacionar a terra, acesso a novos alimentos, convivência com outras culturas e permanência onde somos bem vindos. Também tem haver com uma veia muito não proprietária, o que acaba gerando outros problemas no presente, como não ter onde sobreviver dignamente, para muitos ciganos que vivem em comunidade. Sei que os indígenas também já viveram assim, e o aldeamento que hoje é bastante defendido para manter as suas existências, também foi uma imposição institucional. Modos de vida diversos são sempre desrespeitados, e há que se lutar muito para não esquecer o que é nosso, e o que não é”.

O movimento ativista cigano afirma que desconstruir os estereótipos é responsabilidade coletiva e que esse é um passo essencial para construir uma sociedade que respeite todas as formas de existir em diferentes territórios. Há muita luta pela frente. Esse enfrentamento pode gerar um mundo mais justo para as pessoas ciganas.

“Precisamos de mais de nós dentro da universidade, dos espaços de tomada de decisão e dos espaços de pesquisa. Queremos falar de nós e para nós e queremos que entendam que somos capazes e não precisamos de tutela alguma, conseguimos caminhar com nossas próprias pernas. Precisamos de oportunidades, que nossa existência seja reconhecida e valorizada, pois a formação desse país tem muito de nosso sangue e suor”, finalizou a ativista Hayanne Iovanovitchi.

TEXTO

Letícia Queiroz

jornalista quilombola, repórter da Escola de Ativismo

publicado em

Temas

Matérias Relacionadas

Newsletter

Mais recentes

VIDEO: O que os povos indígenas do Rio Negro ensinam sobre a internet após a chegada da Starlink?

VIDEO: O que os povos indígenas do Rio Negro ensinam sobre a internet após a chegada da Starlink?

"A chegada da internet Starlink no Rio Negro - O que os povos indígenas ensinam sobre o seu uso" foi realizado pela Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) com a Escola de Ativismo.

O uso da internet é uma abertura a novas oportunidades, mas também uma ameaça, como no caso dos discursos de ódio, desinformação e golpes. Se essa é uma questão que tem uma escala mundial, o caso da Amazônia, contudo, é singular, com o acesso em áreas remotas popularizado nos últimos anos, em especial com a vinda da internet via satélite da empresa Starlink. Em diversas regiões da maior floresta do mundo, diversas comunidades começaram a ter acesso de forma contínua à rede pela primeira vez.

O que leva a pergunta: o que a experiência desses povos com essa recente chegada pode ensinar a todos sobre como lidar com a internet? É pelas palavras dos povos indígenas do Rio Negro que o curta-documentário mostra que há estratégias para usar a internet da melhor forma. A sabedoria ancestral se adapta e cria métodos para aproveitar o acesso a novas informações, a possibilidades de ensino à distância, mas sem perder a visão crítica sobre essa ferramenta. Por exemplo, quando vemos como as famílias indígenas lidam com o tempo excessivo das crianças na internet; que pode ser uma importante lição para pais nas grandes cidades.

Vozes de lideranças, professores e jovens de diversas comunidades se unem nessa reflexão e compartilham seus saberes no filme, que é uma é uma produção da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) com a Escola de Ativismo. Assista abaixo.

Minidocumentário de ativista climática traz reflexões sobre práticas de cultivo sustentável, clima e segurança alimentar

Minidocumentário de ativista climática traz reflexões sobre clima e segurança alimentar

Produção foi apoiada pelo edital ‘Sem Justiça Climática, Não há Democracia”, da Escola de Ativismo

Como as mudanças climáticas afetam os sistemas alimentares? Essa é a pergunta central do minidocumentário produzido pela pesquisadora alimentar e climática Ellen Monielle. Apoiado pela Escola de Ativismo como parte do edital audiovisual ‘Sem Justiça Climática, Não há Democracia’, o material lançado nesta quarta-feira (14) traz reflexões sobre clima, práticas de cultivo sustentável e segurança alimentar.

O material está disponível, assim como outros feitos pelo edital “Sem Justiça Climática, Não Há Democracia” no canal do Youtube da Escola de Ativismo e em nossa página de “Vídeos“.

Pensado e desenvolvido por Ellen, o mini documentário gravado em Rio Grande do Norte tem uma abordagem educativa. O material explica que o que chega ao prato das famílias brasileiras é resultado de uma complexa rede de fatores, chamada de sistemas alimentares. “Essa rede está sendo altamente afetada pelas mudanças climáticas”, disse.