Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

Da defesa do clima à da democracia (a luta é a mesma)

Da defesa do clima à da democracia (a luta é a mesma)

Se você pensar em uma palavra que atravessou o dia a dia das pessoas ativistas do Brasil em 2025 é difícil de escapar de uma de três letras: COP.

Não só a conferência das partes, de portas restritas para a ampla maioria da base ativista, mas tudo que aconteceu ao redor dela. Conferências preparatórias, direcionamentos editoriais de páginas e sites, conversas, organizações de eventos paralelos e mobilização, entre as pessoas escolhidas, para tentar fazer a diferença dentro da Blue Zone e da Green Zone. “Clima” foi a palavra de ordem e dificilmente saímos iguais desse ano. Ainda bem: vivemos uma crise climática sem precedentes e as respostas são urgentes.

A COP, que por 29 edições mobilizou um nicho mais restrito dos ativistas e movimentos sociais brasileiros, diretamente ligados à pauta da crise climática, se tornou um ponto focal de uma mobilização muito mais imensa.

Foi difícil encontrar algum espectro político ativista, de povos tradicionais, progressista, antirracista, feminista, LGBTQIAPN+, militante, sociedade civil, ONGs, ambientalistas, de movimentos sociais, partidos de esquerda, anarquistas, enfim, alguma corrente da galera que sonha e inventa outro mundo que não estivesse lá. De nariz torcido para a Conferência das Partes ou se engajando ativamente nas negociações, muita gente esteve em Belém – ou nas atividades e articulações que antecederam.

Dessa COP expandida, saíram espaços potentes de articulação, confabulação, aprendizagem e solidariedade. Forjamos alianças e fortalecemos laços. Fizemos marchas, ações diretas, denunciamos a hipocrisia das megacorporações e governos. Movimentos indígenas fizeram ocupações que colocaram em cheque a conferência e pressionaram o governo, arrancando na unha o anúncio da demarcação de dez terras indígenas – uma extensão do tamanho da Paraíba – além de avanços em outros dez processos.

No horizonte, no entanto, um evento que é um velho conhecido da militância. Nem tão velho assim, na verdade: as eleições gerais completam 37 anos em 2026. E foi por pouco, depois do susto que tomamos em 2022 e 2023, quando a democracia, mais uma vez, mesmo que incompleta, quase nos deixou de golpe.

Enquanto escrevemos esse texto, o PL da Dosimetria, que diminui as penas para crimes de golpe de estado – não tem como dar errado, né? – vai sendo aprovada no Congresso mais inimigo do povo que esses 37 anos tiveram o desprazer de ver. O mesmo Congresso que tenta empurrar goela abaixo a destruição do meio ambiente, o PL da Devastação e o Marco Temporal. A extrema direita mostra seus dentes e avança para ganhar ainda mais poder onde for possível: Câmara dos Deputados, assembléias estaduais, Senado – que abrirá duas vagas para oito anos!, governos estaduais e presidência. A disputa vai ser dura.

Mesmo sem muita ilusão de que a mudança passa por aí, é difícil, à luz do que vimos na última década, negar o estrago feito pelo conservadorismo e pela extrema direita. E tendo um Congresso tão empenhado em transformar a natureza em dólares e ouro, fica difícil negar a máxima de que sem enfrentar a extrema direita que representa o que há de mais predatório e negacionista, não teremos justiça climática. E sem justiça climática, também fica nítido, não teremos democracia.

Então nosso desejo é de que possamos, sobre os trilhos da solidariedade que construímos em 2025, enfrentar os desafios de 2026. Enfrentar de frente, de cabeça erguida e apontando os responsáveis por esse buraco em que nos encontramos. Que defendamos, todes, todas e todos territórios, vidas, o clima e a democracia. E que partamos para cima, pensando qual projeto de mundo queremos construir e oferecer para sociedade – e que ele seja repleto de bem-viver!

Até a próxima trincheira, até 2026! Descansem, militantes! Que amanhã tem mais.

Com carinho,

Escola de Ativismo

Mais recentes

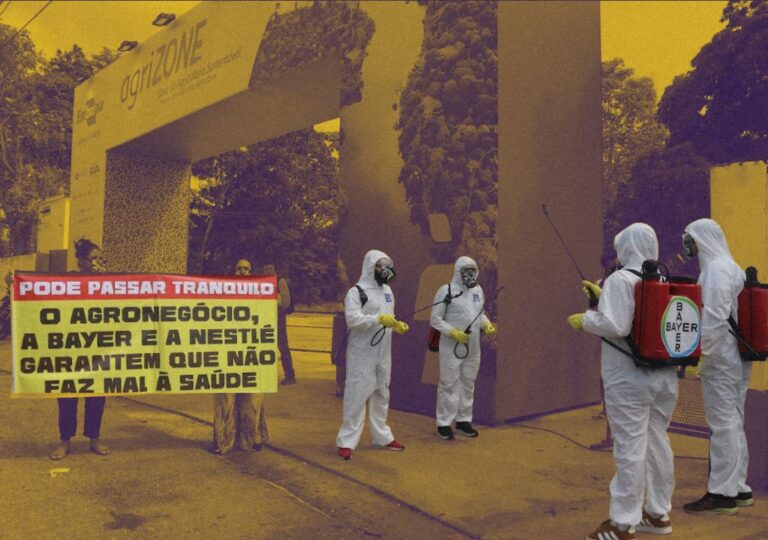

Ativistas “pulverizam” entrada da Agrizone em protesto contra agrotóxicos no Cerrado

Ativistas "pulverizam" entrada da Agrizone em protesto contra agrotóxicos no Cerrado

70% dos agrotóxicos consumidos no Brasil são despejados no Cerrado; manifestação acontece na entrada da Agrizone durante a manhã de quinta-feira (20)

Foto: José Marcos/Tapajós de Fato

Agentes pulverizadores com faixas que mencionam empresas como Bayer e Nestlé integraram uma manifestação pacífica na porta da Agrizone na manhã desta quinta-feira (20). Escanteado do centro dos debates sobre soluções climáticas e das negociações da COP 30, a Conferência das Partes que acontece em Belém (PA), o Cerrado é a pauta da iniciativa a fim de chamar atenção para a contaminação por agrotóxicos que ocorre na região e afeta a saúde de seus povos, a sua sociobiodiversidade e a população brasileira.

As faixas denunciam o uso abusivo de agrotóxicos no Brasil e seus impactos principalmente no Cerrado. Também reivindicam regulação internacional do uso de agrotóxicos, já que diversas substâncias nocivas já proibidas na União Europeia continuam sendo utilizadas no Brasil sem nenhum tipo de restrição. Manifestantes trajados e paramentados com equipamentos de pulverização representam os trabalhadores rurais responsáveis pela aplicação dos produtos químicos nas lavouras – os mais afetados em casos de intoxicação por pesticidas.

Agrizone é a área dedicada ao agronegócio na COP 30 e reúne as principais lideranças do setor. Para funcionar como uma vitrine do agro, o espaço é financiado por grandes empresas como Bayer e Nestlé, além de entidades como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A iniciativa tem o apoio do governo federal por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a anfitriã do evento, e mira no debate da chamada Agenda Positiva do Agro 2025, visando influenciar nas negociações climáticas.

Contaminação no Cerrado

Apenas em 2024 foram registrados 27 casos de contaminação por agrotóxico no Cerrado, sendo 20 ocorrências apenas no Maranhão, conforme aponta o Relatório Conflitos no Campo Brasil, da Comissão Pastoral da Terra (CPT). O Centro de Documentação da CPT entende, porém, que o número real de casos é maior do que o registrado, já que é difícil sistematizar esse tipo de ocorrência em áreas rurais onde há pouca ou nenhuma estrutura de políticas públicas de atendimento e notificação de saúde nas proximidades.

“As grandes monoculturas do agronegócio afetam diretamente as comunidades e os povos do Cerrado na essência de seus modos de vida tradicionais, baseados na produção de alimentos saudáveis e na relação harmônica com as florestas, com as águas e com a biodiversidade. Lutar contra os agrotóxicos é lutar por essas vidas, pelas nossas vidas e pela defesa do Cerrado em pé”, destaca Isolete Wichinieski, coordenadora da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado.

Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) revelam que, em média, são despejados 600 milhões de litros de agrotóxicos anualmente no Cerrado, o que corresponde a mais de 70% do total consumido no país. Dossiê elaborado pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado em parceria com a Fiocruz identificou 9 tipos de agrotóxicos em pesquisa que analisou a qualidade da água em comunidades de 7 estados do Cerrado.

“Na Europa é proibido e no Brasil vale tudo?”

Do ponto de vista global, a principal reivindicação é pela padronização da regulação internacional dos agrotóxicos, como explica Jakeline Pivato, da coordenação da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. “É mais que urgente a necessidade de uma padronização internacional. Hoje, países e corporações do norte global, como a própria União Europeia, possuem legislações restritivas mas vendem substâncias proibidas em seus próprios territórios para nações do Sul, como o Brasil. Dos 10 agrotóxicos mais consumidos em nosso país, sete são banidos na Europa”, relata.

De acordo com levantamento da Agência Pública e da Repórter Brasil, mais de 1.800 agrotóxicos foram aprovados para uso durante o governo Bolsonaro (2019-2022) e cerca de metade desses produtos é proibida na Europa atualmente. A pesquisa também revela que mais de 14 mil pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos no Brasil entre janeiro 2019 a março 2022, o que ocasionou 439 mortes neste período.

Apesar da herança catastrófica, pouco ou quase nada foi feito pelo atual governo brasileiro visando a melhora do cenário de contaminação. No dia 11 de novembro, um dia após o início da COP 30, o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e da Pecuária (Mapa) aprovou 30 novos agrotóxicos que contêm substâncias proibidas na União Europeia.

Entre elas estão azoxistrobina e trifloxistrobina, ligadas a má-formação fetal e danos neurológicos, além de um novo tipo de glifosato, associado a riscos cancerígenos, reprodutivos e hormonais. De acordo com apuração do Brasil de Fato e da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vida, a lista inclui ainda clocernapir, S-metolacloro, protioconazol e outras substâncias já conhecidas por causar toxicidade a peixes e aves, contaminar águas subterrâneas, gerar resistência de fungos e oferecer riscos diretos à saúde humana.

“A gente não veio para a COP para passear”, diz Alessandra Munduruku, após conquista de declaração de TI

“A gente não veio para a COP para passear”, diz Alessandra Munduruku, após conquista de declaração de TI

Liderança Munduruku participou de ação direta na COP 30 e viu sua terra indígena, Sawré Ba’pim, ser declarada em pacote anunciado pelo governo

Às 5h40 da manhã do dia 14 de novembro, sexta-feira da primeira semana de COP 30, um grupo de indígenas Munduruku do movimento Ipereg Ayu fechou a entrada principal da Blue Zone, área de acesso restrito da conferência do clima e onde as decisões são feitas. Três dias antes, indígenas do Baixo Tapajós haviam ocupado a Zona Azul, deixando o clima tenso. A ocupação Munduruku pedia o anúncio da demarcação de terras indígenas como medida de mitigação da crise climática e a revogação do Decreto nº 12.600/2025, promulgado em 28 de agosto de 2025, e que coloca no Plano Nacional de Desestatização os projetos de hidrovia nos rios Madeira, Tocantins e Tapajós, representando, para os movimentos, uma violação do direito de consulta, que segundo eles, traz ameaças ao seu modo de vida e subsistência.

Até as 9h30 da manhã, se recusaram a liberar a entrada até conversarem com o governo. Foram recebidos por André Corrêa do Lago, embaixador e presidente da COP 30, Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, Marina Silva, do Meio Ambiente e representantes do governo. O protesto foi significativo e se somou a diversas outras ações diretas e manifestações realizadas por indígenas, quilombolas, povos tradicionais e movimentos sociais como a Barqueata e a Marcha pelo Clima, além de centenas de iniciativas, debates e espaços alternativos durante a COP, promovidos por iniciativas como a Cúpula dos Povos e a Aliança dos Povos pelo Clima.

Nos dias que se seguiram, Guilherme Boulos, da Secretária Geral da República, anunciou que não haveria projetos nos rios Tapajós, Madeira, Paraguai e Tocantins sem consulta prévia – algo já previsto desde a ratificação pelo Brasil em 2002 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Segundo Alessandra Korap Munduruku, em conversa com a Escola de Ativismo não fez muito sentido dado que o decreto em si já é uma violação ao direito de consulta. O governo foi obrigado a soltar uma nota explicativa.

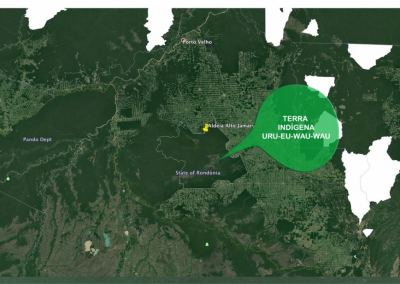

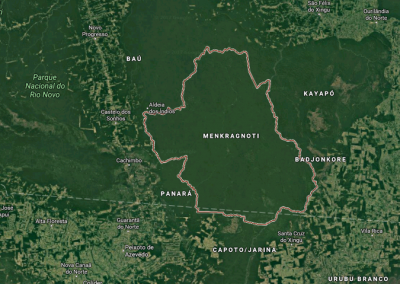

Além disso, na segunda-feira, 17, dia dos povos indígenas na COP e da marcha A Resposta Somos Nós, organizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), o governo anunciou portarias declaratórias para dez terras indígenas: Vista Alegre (AM – Mura), Tupinambá de Olivença (BA – Tupinambá), Comexatibá (BA – Pataxó), Ypoí Triunfo (MS – Guarani), Sawré Ba’pim (PA – Munduruku), Pankará da Serra do Arapuá (PE – Pankará), Sambaqui (PR – Guarani), Ka’aguy Hovy (SP – Guarani), Pakurity (SP – Guarani) e Ka’aguy Mirim (SP – Guarani), além da homologação de mais quatro terras: TIs Kaxuyana-Tunayana,nos estados do Pará e Amazonas; e Manoki, Uirapuru e Estação Parecis, no Mato Grosso, subindo para 20 o total de terras homologadas no governo Lula, enquanto outras 66 já declaradas Terras Indígenas ainda aguardam a homologação. Também foram identificadas seis terras, Curriã (AM), Riozinho Iaco (AC), Kulina do Rio Ueré (AM), Aracá-Padauiri (AM), Gaviãozinho (AM) e Pindó Poty (RS).

Dentre as terras indígenas declaradas, está a Sawré Ba’pim, da liderança Alessandra Korap Munduruku que agora passa à integrar os territórios já declarados que aguardam homologação. A Escola de Ativismo conversou com ela na Zona Azul na tarde desta terça-feira, 18, para saber mais sobre esse processo de luta e qual a análise dela sobre o cenário político desta COP. “Nós não saímos do nosso território com as crianças, com os mais velhos para ficar sentado esperando a decisão dos governos, decidindo por nós”, disse. Confira a íntegra da conversa:

Escola de Ativismo: Ontem o governo declarou uma Portaria Declaratória relativa ao seu território Sawre Ba’pim. Como você está se sentindo hoje?

Alessandra Korap Munduruku: Olha, eu tô muito feliz. Ontem eu quando saí, a ministra [Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas (MPI)] me ligou para dar em primeira mão que a Portaria Declaratória do território Sawre Ba’pim foi assinada. Então agora é uma terra agora indígena, né? E eu fiquei feliz também porque outras terras também foram demarcadas. Mas a gente sabe que é muito processo. Que não vai ser fácil daqui em diante. E também isso aconteceu depois da pressão que a gente fez aqui na frente da COP 30, demandando que o Lula demarcasse a nossa terra. Mas não só: também queremos a revogação do Decreto 12.600/25 [no qual o governo federal passa para a iniciativa privada a responsabilidade pela declaração e administração de hidrovias]. Mas a gente tá esperando ainda não só nossas terras, mas outras terras que estão precisando ser demarcadas, porque a violência tá muito grande com nossos parentes.

E quando existe violência com nossos parentes, pela demarcação, estamos também sendo atacados e sentindo a dor. Quando os parentes sofrem, quando morrem, a gente fica imaginando, colocando o nosso corpo, imaginando como foi em nosso corpo. Quando viola nossos direitos, viola a natureza e o rio. E quando a demarcação demora, é paralisada, isso aumenta a invasão de rios e de territórios. Ocorrem muitas invasões em nossos territórios, nossas águas são envenenadas. Então a gente tem que avançar muito mais.

É importante termos a declaração da portaria dos territórios, mas a gente ainda precisa da demarcação física e depois a homologação que vai dar o registro do nosso território. Então a luta não parou. A luta continua.

EA: Vocês fizeram uma ação direta aqui e fecharam a entrada da COP. Foi uma das principais ações diretas que aconteceram aqui em Belém. Você acha que isso foi decisivo na conquista dessa declaração?

Alessandra: Sim. Eu acho que sim, porque a gente não saiu do nosso território para passear. Nós não saímos do nosso território com as crianças, com os mais velhos para ficar sentado esperando a decisão dos governos, decidindo por nós.

Nós saímos do território para ter visibilidade e dizer assim: Nós estamos aqui, a resposta somos nós. E denunciar que os acordos que estão acontecendo nas conferências mundiais como essa não estão nos consultados e muitas vezes estão trazendo projetos de morte para nossos territórios e ainda esperam que a gente aceite.

E aí foi o momento que a gente decidiu fechar mesmo e dizer que nenhum país entra, nenhum dos 194 países que a ONU representa. Eles têm que nos ouvir. E o presidente da COP [André Corrêa do Lago] veio até a gente e pediu que saíssemos logo e nós falamos: “Não, a gente só vai sair daqui se realmente tivermos o governo com a gente”. E veio a ministra Sônia, veio a ministra Marina Silva, veio o representante do Boulos. E a gente só liberou com conversa e com promessa.

EA: O que que está sendo a participação indígena nessa COP que está tendo uma um recorde de participação indígena brasileira?

Alessandra: Olha, já são 30 anos de conferência falando do clima e a gente vê que não adianta países, não adianta empresa, não adianta governo ficar falando pelos povos indígenas. Somos nós que temos que falar. Estamos aqui no Brasil, um país democrático, com 391 povos indígenas. E aí a gente continua reivindicando porque tem muito povo que ainda não tem espaço. Eu ouvi a menina falando que já tem 700 credenciamento aqui na Zona Azul. Isso é importante, isso é luta e se não fizer luta, nós não temos espaço e precisamos fazer muito mais.

Quem realmente tá na fiscalização do território, quem tá fazendo o enfrentamento com a crise climática muitas vezes não tem espaço. Mas a gente decidiu vir com dois ônibus de Munduruku e conseguimos ter voz. No território já estão comemorando a declaração, mas ainda falta a revogação do decreto 12600 que a gente está esperando. Mas falaram que vai ter consulta. Só que eu fiquei dúvida como é que vai ter uma consulta se o decreto fala o contrário? Eles precisam escutar todo mundo, todos os povos tradicionais que dependem dos rios Madeira, Tapajós e Tocantins para existir.

EA: E quais são os próximos passos da luta?

Alessandra: Não sei ainda. Vamos ver!

“Mentira verde”: os impactos das falsas narrativas propagadas por empresas e governos

“Mentira verde”: os impactos das falsas narrativas propagadas por empresas e governos

Corporações de petróleo, mineração e agronegócio estão cada vez mais presentes nas Conferências do Clima, mas seus discursos são pouco condizentes com suas práticas e prejudicam a luta climática nos territórios; ativistas discutem possibilidades para enfrentar o problema.

Moradores observam a destruição causada pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho (MG), em 2019. Foto: Lucas Shariff / Mídia NINJA

A organização de jovens ativistas climáticos Engajamundo fez parte, em 2023, da pressão popular sobre a mineradora Braskem – que impactou negativamente dezenas de milhares de pessoas devido à exploração de sal-gema na cidade de Maceió (AL) – para que esta desistisse de sua participação na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 28, que aconteceu em Dubai. À época, uma mina da empresa havia acabado de explodir na capital alagoana, o que mobilizou falas de ativistas ambientais na Conferência e provocou uma comoção midiática.

Um ano depois, na COP 29 em Baku, no Azerbaijão, a coalizão de entidades Kick Big Polluters Out (KBPO) [em tradução livre, Expulse os grandes poluidores] identificou ao menos 1.773 lobistas de petróleo e gás no evento, número que supera as delegações dos países mais afetados pela crise climática.

Esses exemplos mostram como a presença de grandes corporações historicamente poluidoras em espaços climáticos não é nova e configura práticas chamadas de greenwashing, traduzido como “maquiagem verde”, “lavagem verde” ou “mentira verde”. Segundo Julia Catão Dias, coordenadora do programa de consumo sustentável e responsável do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), essas expressões “são todos os discursos e modelos que, de alguma forma, encobrem as práticas destrutivas de sempre.”

Isso pode estar em um rótulo de um produto, exemplifica a cientista social e advogada, mas também em um relatório de sustentabilidade ou em negócios específicos, como o mercado de carbono: um mecanismo que precifica e permite a compra e venda de créditos de carbono com o objetivo de compensar as emissões de gases de efeito estufa que agravam o aquecimento global. “As falsas soluções tentam criar métricas e compensações para coisas que não são compensáveis”, diz Julia, ao explicar que a publicidade enganosa e abusiva já é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas faltam contornos para o que é, exatamente, o greenwashing.

As falsas soluções são novas formas de expropriação dos territórios e de ataque aos direitos humanos, acrescenta Letícia Tura, diretora executiva da FASE, organização que integra a Cúpula dos Povos e atua, desde 1961, no fortalecimento de grupos sociais para a garantia de direitos, da democracia e da justiça ambiental.

Ela afirma que o greenwashing é um instrumento para ampliar os conflitos socioambientais e as desigualdades no campo. Segundo Letícia, é preciso denunciar a prática, mas também viabilizar as proposições locais que já existem e que precisam de mecanismos de implementação e políticas públicas.

“Existem muitas soluções reais acontecendo nos territórios rurais, urbanos e maretórios, com proposições que nos dão várias orientações, pistas e diretrizes de quais seriam os caminhos para o enfrentamento às mudanças climáticas”, continua a diretora da organização.

Contudo, não são apenas as empresas que adotam essa postura. Julia e Letícia citam, como exemplo, o governo brasileiro, que faz discursos de compromisso e metas climáticas, mas defende a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, uma das áreas mais socioambientalmente sensíveis do Planeta. A atividade é considerada de alto risco por diversos institutos de pesquisa e, conforme mostrou o físico especializado em mudanças climáticas e pesquisador do ClimaInfo, Shigueo Watanabe Jr., poderia emitir até 4,7 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera.

Colocar alternativas em uma prateleira é um dos pontos centrais da mentira verde. “Quando essa solução vem muito fácil, acho que é o primeiro alerta de lavagem verde, pois é o movimento de vender soluções dentro da pauta socioambiental”, defende Alessandra Pipa, ativista do Eco Pelo Clima e do movimento Negro e Popular no Rio Grande do Sul.

Jaiane Bruna, ativista do Engajamundo no Alagoas e integrante do Observatório Caso Braskem, concorda ao argumentar que “as empresas vendem uma narrativa tão bonita que a gente acredita”, mas ressalta que a discussão precisa ser feita de forma interseccional. “A Vale [empresa que foi responsável por um dos maiores crimes ambientais da história, no qual morreram 270 pessoas e houve o derramamento de 13 milhões de metros cúbicos de rejeito em Brumadinho (MG)] apoia vários projetos de cultura. Então, é difícil para algumas organizações que são pequenas e querem fazer projetos ambientais recusarem esse dinheiro”, explica.

Essa disputa é desigual, apontam as especialistas, pois as grandes corporações e Estados têm montantes de dinheiro, contratam artistas e influenciadores e instrumentalizam a imprensa.

“Como eles têm muitos recursos para propagandas, vão construindo narrativas para que, no imaginário, esses grandes poluidores sejam os grandes sujeitos da solução”, completa Letícia.

Os impactos das mentiras verdes

Para Alessandra, a mentira verde “torna ainda maior o rombo da desigualdade da informação”. Ela cita a

desproporcionalidade que já existe nos espaços de poder sobre o clima, majoritariamente dominados por homens brancos. Segundo a ativista, isso está relacionado ao processo de individualização dos problemas e das soluções, que rouba o potencial de imaginar futuros coletivos e transforma tudo em mais um produto a ser vendido e comprado.

Com isso, é adicionada mais uma camada para o ativismo climático. Agora, afirma Julia, “não basta lutarmos contra os modelos destrutivos que a gente já conhece. Também precisamos identificar as narrativas e discursos, e investigar se as práticas das empresas estão, de fato, condizentes.”

Um dos graves riscos ocasionados é que “não existe um enfrentamento real do problema e, com isso, a temperatura não para de crescer porque não há uma real redução das

emissões dos gases de efeito estufa”, explica Letícia, e cita as nações mais poluentes do mundo: China e Estados Unidos. Com isso, os impactos da crise climática, como secas, enchentes, calor extremo e inundações, continuam acontecendo progressivamente nos territórios.

Além disso, as soluções focadas apenas em tecnologias e criação de novos produtos, como o mercado de carbono, podem agravar violações territoriais. Letícia cita contratos abusivos e divisão entre as comunidades. Julia complementa ao dizer que muitos grupos se sentem violados pela publicidade que as empresas fazem sobre seus projetos de compensação, pois elas utilizam suas imagens para propagandas de benfeitoria.

Tudo isso está conectado a uma visão reducionista da crise climática. “Sejam as soluções tecnológicas, sejam as soluções financeiras, todas são falsas. Ou elas levam ao não enfrentamento ou ampliam os danos socioambientais.

Reduzir as mudanças climáticas ao carbono tem a ver com uma visão totalmente financeira, na qual você precisa de uma moeda de troca. Mas o problema climático é muito mais amplo”, afirma Letícia.

Como combater as mentiras verdes

Embora defenda o multilateralismo proposto pela COP 30, Letícia acredita ser necessária uma reforma da Conferência, com limites na participação da iniciativa privada em espaços como as COPs. “Ao invés de estarmos responsabilizando e colocando limites para a ação delas [empresas], está se constituindo outras formas de lucrarem com o problema”, diz, ao citar o artigo 6º do Acordo de Paris, que trata dos mercados de carbono, e, em sua visão, estão se criando instrumentos mercadológicos para que as corporações disputem uma prateleira de soluções.

Diante desse cenário, Jaiane Bruna aponta a comunicação como uma ferramenta eficaz para combater a desinformação climática. Contudo, ela acrescenta que é preciso fazer isso de forma mais ativa e menos passiva, com mobilizações nos territórios. Sua esperança é que a COP 30 reacenda a vocação de ocupar as ruas do ativismo climático brasileiro.

Além do engajamento popular, Julia recomenda “às pessoas questionarem as empresas e denunciarem para o poder público quando encontrarem discursos contraditórios ou falsos.” O Inesc, inclusive, irá lançar, ainda em 2025, o Observatório do Greenwashing como uma ferramenta pública para a sociedade civil realizar e acompanhar essas denúncias.

Por fim, Letícia defende que, para combater o greenwashing, é preciso buscar diálogos interseccionais com aperfeiçoamento e inovação na forma de contar a contranarrativa. “Precisamos de ferramentas lúdicas, didáticas e pedagógicas, que estejam mais próximas do cotidiano e do dia a dia das pessoas.”

Fique por dentro

- Exploração de petróleo na Foz do Amazonas é uma “bomba” na biodiversidade, do ClimaInfo: bit.ly/RCC_14_033

- Fossil fuel lobbyists eclipse delegations from most climate vulnerable nations at COP29 climate talks, da coalizão Kick Big Polluters Out: bit.ly/RCC_14_034

- “Manual de Enfrentamento à Mentira Verde”, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec):

idec.org.br/greenwashing - Greenwashing: entenda o que é e aprenda a se defender de propagandas falsas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública: bit.ly/RCC_14_035

No Brasil, há casos de retrocessos encabeçados por políticos conservadores que agridem os biomas e os povos originários e tradicionais. Um dos exemplos recentes é a legislação aprovada após votação do Congresso Nacional, o Projeto de Lei (PL) 2.159/2021. O texto, que ficou conhecido como PL da Devastação, tinha como objetivo fragilizar regras para o licenciamento ambiental e beneficiar projetos que ignoram a crise climática e vão contra a realidade dos desafios ambientais deste século. Segundo ambientalistas brasileiros, essa foi uma das maiores ameaças ao meio ambiente dos últimos anos. O Projeto de Lei foi sancionado pelo presidente Lula, em agosto deste ano, com 63 vetos.

Efeito estufa

Newsletter

Mais recentes

A gente cobra! Aliança dos Povos renasce na luta pelo clima

A gente cobra! Aliança dos Povos renasce na luta pelo clima

Aliança dos Povos pelo Clima lança manifestação pelo financiamento para os povos que preservam a floresta.

Fazer parte da natureza é também compreender que conceitos como eternidade e imutabilidade têm muito menos sentido do que pensar em alteridades, transformações. O desejo e a vaidade não só de se perpetuar, mas de acreditar que até mesmo a morte pode ser superada é a marca de uma sociedade que, ao fim, tenta se mostrar superior aos demais seres – humanos e não humanos – e caminha a passos largos para um colapso.

A compreensão de que as transformações não são apenas parte da natureza, mas também algo harmonioso e desejável pode ser uma boa imagem para pensar sobre um importante ciclo que se iniciou em setembro, na Aldeia Mupá, Terra Indígena Capoto/Jarina, do povo Yudjá/Juruna, no Mato Grosso, com o surgimento de uma nova Aliança dos Povos, um movimento histórico que agora renova seus quadros, articulações e sonhos.

Com a presença do Cacique Raoni Metuktire, liderança histórica do movimento indígena brasileiro, o evento marcou uma passagem de tocha para jovens lideranças da floresta, que agora buscam fazer jus à Aliança, movimento histórico dos anos 80, fundado por Chico Mendes, o próprio Raoni, entre outras pessoas, que conquistou vitórias importantes, como a criação das reservas extrativistas (RESEX) no Brasil. Uma mudança agora é que, se antes o nome da articulação terminava citando a floresta, agora ela se chama Aliança dos Povos pelo Clima.

“Eu vejo que já estou ficando cansado, não tenho mais aquele fôlego para dar continuidade. Por isso, preciso que alguém faça isso para mim, que alguém dê continuidade nessa luta. Assim, quando eu partir desse mundo, vocês vão estar protegidos também. Eu sou um dos únicos que defendem não apenas o bem-viver do meu povo, mas de todos”, afirmou Raoni.

O cacique também fez questão de lembrar da importância da palavra aliança quando se tratam dos enfrentamentos necessários dos povos da floresta:

“Os brancos querem a todo custo nos derrubar, acabar com a gente. E quando eu vou confrontar essas pessoas, muitas vezes eu sinto falta de pessoas me acompanhando. Por isso, unir todos os nossos parceiros, nossos aliados. Vocês, essa geração nova, precisam manter esses brancos que são nossos aliados, vocês precisam manter essa aliança forte com eles, porque eles estão com a gente. Precisam unir essa força contra outros brancos que querem acabar com a gente. Por isso a importância dessa aliança”.

As articulações que levaram a essa nova etapa da Aliança começaram em 2024, quando um encontro do qual o próprio Raoni fez parte aconteceu em Belém, na RCOY, a Conferência Climática Regional de Juventudes Latinoamericanas. Dali as comunidades começaram a construção dessa nova campanha, que foi batizada por meio de sonhos. Entre as muitas pessoas que estavam juntas acampadas na reserva indígena, uma imagem começou a aparecer em diversos sonhos, a imagem de uma cobra. O animal, sagrado para diferentes povos, também se faz verbo agora para a nova Aliança:

A gente cobra

Esse é o principal lema da campanha da Aliança dos Povos pelo Clima. E essa cobrança dos povos já mira na COP 30, em Belém. Num espaço em que as negociações ficam centradas em figuras de alto escalão de governos e nos lobbys de empresas, a Aliança tem como objetivo pressionar os negociadores pela garantia da autonomia territorial e reparação histórica através de mecanismos efetivos de financiamento climático. No lugar da antiga tutela, que coloca as comunidades tradicionais e originárias relegadas à subalternidade, sem tomar decisões sobre as políticas públicas e o alocamento de recursos, elas exigem agora serem responsáveis pelas decisões, com gestão e execução dos fundos.

Uma das porta-vozes desse novo momento é Angélica Mendes. Neta da liderança extrativista e membro do Comitê Chico Mendes, ela afirma que o objetivo na COP é estar em todos os espaços, como a Cúpula dos Povos e as zonas oficiais, levando essa mensagem. Há uma dívida histórica e ela tem que ser paga agora.

“Os povos indígenas, as comunidades precisam de ajuda para defender seus territórios e a natureza. E essa ajuda precisa vir em forma de recurso, em financiamento, para que a gente consiga dar continuidade aos nossos projetos, porque a gente sabe que a maioria do financiamento não chega nos territórios. E muitas vezes até pelo próprio governo que acaba não dando autonomia aos povos”, explicou a ativista.

Cuidar da natureza também é um trabalho

Um exemplo de como é importante a chegada direta dos recursos aos territórios é o trabalho dos extrativistas nas reservas. Na relação e cuidado direto com a natureza, essas comunidades necessitam de acesso a projetos e fontes de recursos que permitam que o fruto de seus trabalhos chegue aos consumidores. O mesmo vale para comunidades ribeirinhas e indígenas, que precisam ter a liberdade assegurada, mas também incentivo para suas práticas tradicionais de manejo, caça e coleta.

“A gente tem a criação das reservas extrativistas, mas para que as pessoas permaneçam lá, fazendo esse papel tão importante de defesa da floresta, a gente precisa de condições maiores. A aliança surge dessa união entre jovens indígenas, extrativistas, quilombolas, beiradeiros, pescadores artesanais e todos com esse objetivo comum. Embora diferentes culturas, diferentes identidades, a gente tá aí buscando a defesa dos territórios”, ressalta Angélica.

Os desafios dos povos brasileiros nessa luta por condições dignas não é, infelizmente, um traço exclusivo do país, conforme lembrou Andrea Ixchíu, liderança maya da Guatemala, que faz parte da rede “Sul x Sul”, iniciativa do Instituto Procomum. A COP, novamente, é a oportunidade de encontro desses povos e comunidades, que podem trocar não apenas sobre os problemas que enfrentam, mas também soluções e inspirações, como a que ela afirma ter encontrado com Raoni:

“Sou de uma aliança de povos da Mesoamérica, onde nos reunimos para contar outras histórias e principalmente para honrar pessoas como o senhor, que nos ensinaram que o futuro é ancestral. Seguimos seu exemplo, seguimos o seu legado. E estamos aqui porque vamos seguir lutando por nossas terras, juntos como povos”.

Para Val Munduruku, jovem ativista indígena paraense que também integra a Aliança, o chamado do “vovô Raoni” como ela e outros carinhosamente chamam o ancião, é também a oportunidade de convocar outros jovens na luta pelo clima durante a COP, como ela fez questão de ressaltar, falando diretamente a Raoni no encontro da Aliança em setembro:

“A gente está feliz de estar aqui como juventude, relançando essa Aliança dos Povos pelo Clima. A continuidade que está sendo traçada ano a ano. Agora, assim como o senhor fez esse chamado pra nós, eu quero chamar a juventude para a defesa dos nossos territórios, rios e identidades”.

Ativista Vala Munduruku (Fonte:https://www.muvuqueiravalmunduruku.nossas.org.br/)

A HISTÓRIA DA ANTIGA ALIANÇA DOS POVOS

-

Em entrevista à Revista Teoria e Debate, da Fundação Perseu Abramo, em 1989, Ailton Krenak, um dos fundadores da Aliança dos Povos a definia assim: “A aliança dos povos da floresta é uma iniciativa da UNI (União das Nações Indígenas) e do Conselho Nacional dos Seringueiros, que inclui as populações ribeirinhas e comunidades de colonos. A coordenação da aliança dos povos da floresta é constituída por representantes indígenas, seringueiros e ribeirinhos. É um conselho de representantes. Nós temos pontos em que andamos juntos, mas cada uma das nossas populações tem a sua identidade própria”.

Formalizada em 1987, a aliança foi um ator essencial na garantia de demarcação de terras indígenas, assim como na criação da política e da primeira reserva extrativista do país, a Resex Chico Mendes, em 1990, dois anos após o assassinto do líder seringueiro em Xapuri, no Acre.

Multilateralismo: forma de organização em que vários países cooperam e tomam decisões em conjunto sobre determinado tema, baseados em regras e instituições comuns.

Populismo: conceito utilizado para se referir a um conjunto de práticas políticas que se justificam num apelo ao “povo”.

TEXTO

Nayara Almeida e Mario Campagnani

publicado em

TEMAS

Mais recentes

Clima sob ataque: como a extrema direita fomenta a crise climática

Clima sob ataque: como a extrema direita fomenta a crise climática

Desinformação, espionagem e negacionismo estão entre as estratégias para enfraquecer instituições e políticas climáticas.

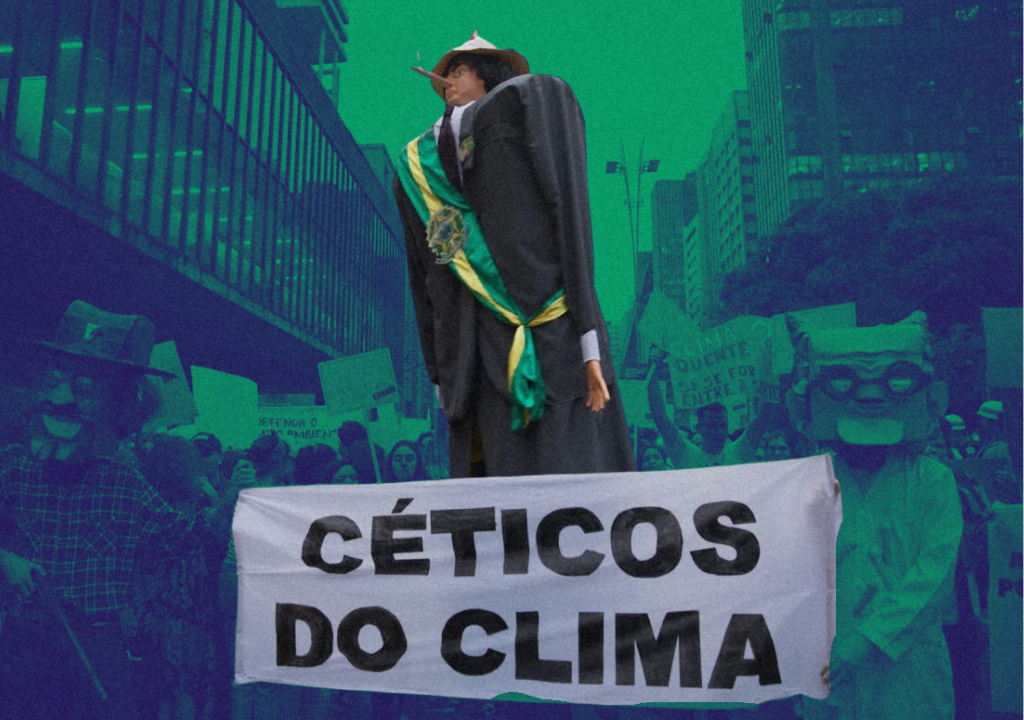

Protesto ironiza ceticismo da extrema direita l Foto: Barbara Veiga/Greenpeace via InfoAmazônia

A extrema direita – grupo político conhecido por articular tendências ultraconservadoras, autoritárias e preconceituosas contra grupos minorizados – tem se espalhado por diferentes partes do mundo e moldado não apenas os rumos da política, mas também a forma como a crise climática é vista e enfrentada. À medida que avançam os debates sobre as mudanças no clima, a extrema direita se articula para reagir às mobilizações em defesa do Planeta. Além de enfraquecer conquistas históricas, esse contra-ataque trava avanços na proteção da Natureza e das populações mais vulneráveis.

No Brasil, há casos de retrocessos encabeçados por políticos conservadores que agridem os biomas e os povos originários e tradicionais. Um dos exemplos recentes é a legislação aprovada após votação do Congresso Nacional, o Projeto de Lei (PL) 2.159/2021. O texto, que ficou conhecido como PL da Devastação, tinha como objetivo fragilizar regras para o licenciamento ambiental e beneficiar projetos que ignoram a crise climática e vão contra a realidade dos desafios ambientais deste século. Segundo ambientalistas brasileiros, essa foi uma das maiores ameaças ao meio ambiente dos últimos anos. O Projeto de Lei foi sancionado pelo presidente Lula, em agosto deste ano, com 63 vetos.

- As mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima no Planeta. As atividades humanas têm sido o principal impulsionador desse fenômeno, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás. A intensidade dessas consequências é marcada por fatores como região, território, cor da pele e classe social.

Fontes: Organização das Nações Unidas (ONU) e Escola de Ativismo

As ações contra a justiça climática lideradas pela extrema direita atuam em escala global. Em julho deste ano, enquanto ativistas climáticos faziam campanhas para que o PL da Devastação fosse vetado no Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciava a revogação da política climática do país. Desde que Trump voltou à presidência dos EUA, o governo federal mudou de direção nas políticas para o clima. Conhecido por defender o uso de combustíveis fósseis, atacar ativistas climáticos e negar o aquecimento global, Trump tem dado sinais claros de retrocesso na área. Entre outras mudanças na política energética, o governo restringiu pesquisas sobre a crise climática.

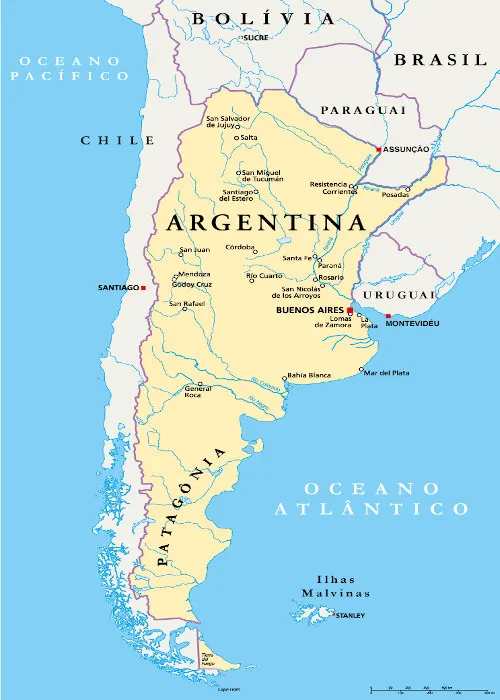

Já na América Latina, o presidente argentino, Javier Milei, também tem mostrado sua postura negacionista diante da agenda climática. Em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2024, o líder do país, que enfrenta ondas extremas de calor, acusou a ONU de impor “agenda ideológica”. Em 2024, sem explicações, Milei ordenou a saída da delegação argentina da COP 29, em Baku, no Azerbaijão. A postura do presidente ignora os problemas enfrentados pelos cidadãos argentinos. A temperatura no país, no início deste ano, ultrapassou os 40°C e um enorme apagão em Buenos Aires, capital argentina, deixou mais de 600 mil pessoas sem luz em meio a essa onda de calor.

O ativista estadunidense Sean Buchan, coordenador da Unidade de Inteligência da Climate Action Against Disinformation (CAAD) – uma coalizão de cerca de 100 pessoas que lutam contra a desinformação climática sistêmica em todo o mundo –, acredita que a extrema direita se organiza de várias maneiras e que tende a operar de formas diferentes dependendo do contexto local, mas existem padrões.

“A maioria usa um bode expiatório duplo: o multiculturalismo e o multilateralismo, sendo que este último é frequentemente apresentado em teorias da conspiração racistas. Assim, a ação climática é um contraponto conveniente para os movimentos de extrema direita que se sobrepõem ao populismo, pois a resolução da crise requer cooperação internacional e mudanças rápidas que tais movimentos podem explorar. Tal como o conservadorismo tradicional, o movimento recorre ao manual da desinformação. Enquanto os movimentos conservadores tradicionais utilizam redes de dinheiro sujo, geralmente proveniente de indústrias poluentes, para espalhar informações falsas, os partidos, políticos e figuras da extrema direita tendem a espalhar diretamente a desinformação, utilizando-a como ferramenta para aumentar a popularidade”, explica.

- Multiculturalismo: termo que descreve a existência de muitas culturas numa localidade. Ele parte do reconhecimento de que grupos com identidades, tradições, línguas e religiões distintas devem ter seus direitos respeitados e suas expressões culturais preservadas.

Multilateralismo: forma de organização em que vários países cooperam e tomam decisões em conjunto sobre determinado tema, baseados em regras e instituições comuns.

Populismo: conceito utilizado para se referir a um conjunto de práticas políticas que se justificam num apelo ao “povo”.

Sabotagem global à agenda climática

“O governo Trump se comporta de muitas maneiras como uma autocracia [forma de governo na qual há um único detentor do poder político-estatal], incluindo sua aversão à realidade quando ela é inconveniente. Ao contrário de qualquer governo anterior, o de Trump está negando diretamente a ciência climática estabelecida e usando isso como justificativa para desmantelar as políticas climáticas em um ritmo preocupante. Ele também está tentando forçar outras nações e blocos a quebrar compromissos multilaterais por meio do comércio coercitivo de seus produtos que destroem o Planeta”, diz Buchan.

“Além disso, a indústria de combustíveis fósseis parece estar feliz em se aliar a tal autocracia, talvez como um último esforço para enriquecer antes que a indústria se esgote para sempre. Centenas de milhões de dólares estão fluindo da indústria fóssil para organizações que apoiam o governo. Por exemplo, dos 45 grupos que lutam contra os direitos trans nos EUA, 80% receberam financiamento da indústria de combustíveis fósseis”, completa.

Apesar dos desafios, o ativista diz estar esperançoso e animado com a quantidade de energia dos movimentos contra a desinformação e em prol do clima que têm se unido por justiça, equidade, diversidade e inclusão. “Há muita organização acontecendo e muitas pessoas que se importam.”

"Dos 45 grupos que lutam contra os direitos trans nos EUA, 80% receberam financiamento da indústria de combustíveis fósseis”

Estratégias diversas

Em diferentes partes do mundo, a extrema direita tem recorrido a um conjunto de estratégias que incluem o negacionismo científico, a disseminação de desinformação e a perseguição a ativistas socioambientais, criando um ambiente hostil para quem defende a Natureza e os direitos humanos. Mas isso também parte de órgãos do Estado e, em alguns lugares, comandados por políticos de todos os espectros.

No Brasil, segundo país que mais mata ativistas ambientais no mundo, conforme a pesquisa da organização internacional Global Witness, publicada em setembro de 2024, a situação não é diferente. Lideranças indígenas do Pará afirmam que informações pessoais e sigilosas de pessoas ameaçadas, fornecidas ao Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH) — política criada para garantir a segurança de quem atua na linha de frente — podem estar sendo utilizadas de forma indevida, transformando um mecanismo de proteção em um risco adicional para os próprios defensores.

Auricélia Arapiun, liderança do povo indígena Arapiun, no Pará, e integrante do conselho da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), conta que a ocupação histórica, liderada por indígenas a favor da educação no estado, mostrou que lideranças, ativistas e defensores são espionados. Os protestos entre janeiro e fevereiro deste ano exigiam a revogação da Lei 10.820/2024, que abriria caminho para a conversão de aulas presenciais em Educação a Distância (EAD) nas comunidades quilombolas, ribeirinhas e terras indígenas.

“A gente sabe que está sendo monitorado. Eu nunca entrei no programa de proteção,

apesar de já ter recebido várias ameaças, porque eu sempre desconfiei dele [do PPDDH]. E, durante a ocupação da Secretaria Estadual de Educação [Seduc], recebemos inúmeras ameaças. A gente já desconfiava muito que estava sendo monitorado. O que a gente não sabia, e surpreendeu, foi a forma como o governo do estado se infiltrou e como usou o programa e os defensores que participam dele para repassar informações para eles [pessoas do governo]”, conta a liderança.

Auricélia conta que, além de monitorar, o Estado usa a tática de divisão para enfraquecer a luta dos povos indígenas. “A tática que ele usou foi de colocar indígena contra indígena, movimento contra movimento. O que aconteceu na ocupação da Secretaria Estadual de Educação mostra muito o que nós vivemos na era Bolsonaro, num governo de extrema direita. E o governo do Pará é um governo de direita e age com autoritarismo e extremismo. Nós nos sentimos como se estivéssemos ainda na época do golpe militar, sendo monitorados, e ali o tempo todo havia tentativas de espalhar fake news”, relembra.

Os perigos da desinformação climática

As fake news e outras formas de desinformação são estratégias bem conhecidas para enfraquecer mobilizações por justiça climática. No contexto das mudanças no clima, o termo usado por especialistas é “desinformação climática”.

Thais Lazzeri, do FALA – Estúdio de Impacto, criadora do Mentira Tem Preço e do Observatório da Integridade da Informação, explica que essas desinformações aparecem em formatos variados e que, no Brasil, parte expressiva do conteúdo negacionista e dos ataques a povos indígenas e a políticas ambientais circula em redes associadas à extrema direita.

Thais Lazzeri descreve a desinformação climática como qualquer conteúdo enganoso que questiona a existência ou a gravidade da crise do clima, distorce a ciência e mina a confiança em soluções, inclusive quando usa “meias-verdades” ou omite contexto. O objetivo é criar dúvida suficiente para atrasar a ação em âmbitos mundial, nacional e local.

Thais explica que existe um ecossistema, que muitas vezes trabalha coordenadamente com múltiplos atores: políticos, influenciadores, veículos e plataformas, empresas com interesse econômico, agências de relações públicas e grupos de fachada. “O objetivo é enfraquecer instituições e políticas climáticas, proteger interesses econômicos e mobilizar base eleitoral por meio da polarização. Não é um post isolado, por isso chamo de cadeia produtiva de mentiras que beneficia todo um ecossistema com poder, influência e dinheiro”, analisa.

Assim como o negacionismo climático, a desinformação sobre o clima também é uma franquia global com filiais locais. Todas as pessoas são impactadas por esse efeito, o que torna ainda mais necessário olhar para a integridade da informação – o direito à informação de confiança — na escala global, nacional e local.

“Quem defende soluções para o clima vai ser alvo, e aí é importante pensar ‘clima’ dentro de uma agenda

intersetorial: educação, saúde, economia, migração, direitos humanos. Por isso, povos indígenas e comunidades tradicionais, defensores ambientais, periferias urbanas e populações vulneráveis a eventos extremos são duas vezes impactados. A mentira viral se torna licença social para atacar quem protege os biomas”, ressalta.

A especialista acredita que as mentiras sobre o clima tendem a aumentar nos próximos anos, especialmente em contextos eleitorais. Isso mostra que a desinformação não é espontânea, mas sim um recurso estratégico de campanha usado para manipular o debate público e minar políticas socioambientais, inclusive de mitigação e adaptação para cidades.

“Quem defende soluções para o clima vai ser alvo, e aí é importante pensar ‘clima’ dentro de uma agenda intersetorial: educação, saúde, economia, migração, direitos humanos."

O racismo ambiental evidencia como determinados grupos, especialmente populações negras, indígenas, quilombolas e camponesas são desproporcionalmente afetados pelos danos ambientais e pela lógica excludente da monocultura. “Entre as consequências mais graves estão os problemas de saúde decorrentes do uso de agrotóxicos, da contaminação das águas e do ar, bem como a precarização das condições de vida e de educação nesses territórios. O racismo ambiental revela-se como uma das faces mais cruéis da crise climática e do modelo de desenvolvimento hegemônico no Brasil”, analisa Olavo Lisboa.

Reconhecendo desinformações climáticas e mitigando danos

Para mitigar os danos, a longo prazo, a solução é a educação midiática e climática local, mas com recortes de gênero, raça e clima, ancorada no que as pessoas já sabem e trazendo-as para pensar junto. “É um processo de alfabetização crítica, que não só explica como a mentira circula, mas também devolve poder às comunidades para questionar e resistir”, aponta Thais.

É interessante também saber identificar as mentiras com maior alcance no cenário nacional. A especialista traz uma lista dos principais pontos de atenção:

- A ideia de que não é urgente, que podemos esperar para lidar com os impactos das mudanças climáticas;

- Atacar as soluções sustentáveis, como transição energética justa e agricultura regenerativa, dizendo que são caras ou que não funcionam;

- Descredibilizar governos, institutos, organizações do terceiro setor;

- Usar verdades parciais sem contexto para induzir à conclusão errada.

Maria Divina Lopes, educadora popular, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) da Região Amazônica, mestre em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe pela UNESP, considera o agro um modelo predatório.

“Para manter os seus lucros o agronegócio avança cada vez mais sobre a natureza, intensificando a exploração da terra, água, minérios e biodiversidade, e ainda financeirizando os bens comuns que se mantém conservados, garantindo às empresas e países poluidores, ‘o direito de poluir’ compensando as suas emissões de gases de efeito estufa comprando os ditos créditos de carbono”, disse.

Para a militante, o agronegócio não tem nada de pop e até a sua “modernidade” na produlção intensiva é prejudicial. “Esse modelo se apropria de forma privada da floresta, da biodiversidade, da água, do solo e até mesmo da energia, a exemplo dos grandes projetos de energia eólica que causam enormes impactos no Nordeste e as hidrelétricas que continuam explorando os rios causando enormes impactos ambientais e sociais para gerar lucros extraordinários”.

A Agro é Fogo – articulação que reúne movimentos, organizações e pastorais sociais que defendem a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal e seus povos – têm mostrado os impactos do modelo agropecuário predatório dando visibilidade às lutas dos povos tradicionais. Isolete Wichinieski, coordenadora operativa da Agro é Fogo e também coordenadora da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado afirma que as atividades agrícolas promovem desigualdades sociais, com a alta concentração no campo, com a expulsão de povos originários, comunidades tradicionais e o enfraquecimento da agricultura familiar.

Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), somente no Cerrado em 2024 foram registrados 970 ocorrências de conflitos em que o principal agente causador é o agronegócio (59,32%). Conforme dados registrados pelo Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno da CPT (Cedoc), de 2019 a 2024, foram registradas 840 ocorrências de incêndios em territórios de povos e comunidades tradicionais no Brasil, resultando em cerca de 180 mil famílias afetadas. “Em média, foram 30 mil famílias impactadas por ano, evidenciando que os incêndios não são fenômenos naturais isolados, mas sim expressões de uma violência ambiental sistemática, marcada por disputas fundiárias, avanço de atividades econômicas ilegais e ausência de fiscalização”, disse Isolete.

Ela explica que na série há grandes oscilações, com picos em 2021 (com cerca de 39 mil famílias afetadas) e 2024 (cerca de 49 mil famílias afetadas). “O aumento registrado em 2024 representa um crescimento de 336% em relação a 2023, quando 11,4 mil famílias foram atingidas. Comparando o início e o fim da série, o número de famílias impactadas quase dobrou entre 2019 (cerca de 27 mil) e 2024, indicando agravamento dos conflitos territoriais e intensificação da destruição ambiental. No período de seis anos, 2021 e 2024 concentram juntos 49% do total das famílias afetadas”, explicou.

A partir de 2020, até o último ano de dados totais publicados (2024), cerca de 227 mil famílias foram vítimas de desmatamento ilegal em diferentes territórios tradicionais do país. Os dados revelam uma concentração expressiva no Norte, que responde sozinho por 61,7% das famílias atingidas (140 mil). Em seguida aparecem as regiões Nordeste (27,4%), Centro-Oeste (9,3%), Sul (1%) e Sudeste (0,7%). Em termos estaduais, o Pará lidera amplamente, com cerca de 70 mil famílias afetadas, quase um terço do total nacional (31,2%).

Legislação com benefícios ao agro

Baseada em dados que mostram as destruições, ataques e violência, Isolete afirma que há muitas contestações no que se refere a narrativa do agro é pop. Para ela, o agronegócio brasileiro destrói e mesmo assim se mantém privilegiado por uma série de benefícios legais e financeiros.

“O agro é isento de impostos e beneficiado pela Lei Kandir, contribui zero para a arrecadação. Além disso, garante uma grande fatia anualmente em crédito subsidiado pelo plano safra (R$ 516,2 bilhões para o setor empresarial, que engloba médios e grandes produtores), sobrando apenas R$ 78,2 bilhões para a agricultura familiar, via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)”.

O cenário é desanimador e triste. Em algumas partes do país, a sensação é que quem julga, legisla e executa as leis são pessoas ligadas aos interesses do agronegócio. Para Sara Tamioso, há um descaso visível por parte do próprio Estado em favorecer a concentração de terras para um público e negar direitos para outros. “Qualquer produtor pode dizer que segue o Código Florestal, mas a verdade é que o próprio Código está defasado em relação à crise climática, e o Cerrado, bioma legalmente desprotegido, acabou sendo o alvo do desmatamento que “vazou” da Amazônia quando a proteção ao bioma aumentou. É muito triste ouvir um bioma tão lindo e rico como o Cerrado ser tratado e relatado como “bioma de sacrifício” para uma produção que não nos agrega nada e concentra renda entre os grandes produtores (de prejuízo ambiental)”.

Apesar de ser possível melhorar o aparato legal, uma solução mais rápida e simples seria implementar de melhor forma as regras que já existem. Arilson Favareto explica que já existem políticas para uma agricultura de baixo carbono e para a agricultura familiar, além de programas e linhas de financiamento para grupos mais vulneráveis. “O problema é que tudo isso é feito sem mudar as grandes prioridades. Um exemplo é o plano Safra: a parte dos recursos que vai para os produtores familiares e mais vulneráveis é muito menor do que aquela que vai para os grandes produtores; a parte que vai para as práticas regenerativas é muito menor do que aquela que vai para as práticas predatórias. Por que até agora não se avançou na implementação do Cadastro Ambiental Rural? O problema maior não é criar novas leis ou programas”.

O pesquisador afirma que o Brasil precisa de uma estratégia de transição para o sistema agroalimentar com uma prioridade: superar a monotonia que hoje marca a forma como produzimos e consumimos alimentos.

“A monotonia das lavouras – cada vez mais concentrada na monocultivo de poucas espécies; a monotonia da criação animal, baseada em baixa variedade genética dos animais, criados de maneira confinada e com elevado uso de antibióticos; e a monotonia das dietas, cada vez mais baseada no consumo de ultraprocessados”, explica dizendo que essa estratégia precisa se traduzir em metas a serem monitoradas pela sociedade, que é zerar o desmatamento, diminuir progressivamente o uso de insumos químicos, substituir o consumo de ultraprocessados por uma dieta mais diversificada e baseada em alimentos frescos.

Diversidade, tecnologias ancestrais e sustentabilidade

Enquanto o agro produz pouca variedade em larga escala, a agricultura familiar produz a grande maioria de toda a diversidade de produtos que vai para a mesa do povo brasileiro. Ao mesmo tempo, os povos, comunidades tradicionais e camponesas utilizam de tecnologias ancestrais adaptadas a sua realidade.

“Os povos, comunidades tradicionais e camponesas apostam na produção em pequenas escalas, com tecnologias sociais adaptadas a sua realidade e ao meio em que vivem. Tem no seu território o espaço de vida que está interligado com os biomas e o ecossistema em que vivem. Guardam as sementes, as águas, a biodiversidade, os animais, as plantas, a terra, assim como a sua vida. Os territórios dos povos originários e comunidades tradicionais têm os maiores índices de recuperação das florestas e de proteção de nascentes. Cuidar da terra, para esses povos, não é política de governo, é expressão da própria vida”, disse Isolete Wichiniesk.

Assim como a Agro é Fogo divulga dados e informações que contrapõe as diferentes formas de produção, o MST tem pautado a questão ambiental e climática como uma frente de disputa nas batalhas das ideias com o agronegócio e defendido a garantia da reforma agrária popular, a proteção dos territórios indígenas e quilombolas e o fim do desmatamento em todos os biomas. O reflorestamento das áreas degradadas, controle rigoroso sobre a mineração e a revisão das regras que permitem a exportação de recursos naturais como petróleo, ouro e madeira sem benefícios concretos para a sociedade também são pautas do MST.

“Em nosso plano: “Plantar árvores produzir alimentos saudáveis”, nosso esforço de plantio já soma mais de 40 milhões de árvores, mas sabemos que é preciso muito mais, porém, em cada árvore estamos plantando o cuidado e o compromisso com a construção de um outro projeto de sociedade, onde os direitos de todas as pessoas e da natureza sejam garantidos”, afirmou a educadora popular Maria Divina Lopes.

O cenário é ruim e as pessoas precisam perceber o risco que estamos correndo, porque as consequências serão devastadoras. É preciso construir um futuro diferente e para isso é necessário transformar práticas.

“Hoje podemos sentir na pele as mudanças do clima. Indígenas, quilombolas, ribeirinhas, camponesas, entre outras formas de organização vivem em contato direto com a natureza e podem nos ensinar a reconectar com ela e adiar, como diz Krenak, o fim do mundo. Sempre penso que há caminhos lindos, da cooperação, da vida em comunidade, da abundância, mas acabo tendo que me lembrar que somos muitos e que a diversidade, fundamental, também inclui pessoas ruins, individualistas e mesmo crueis”, disse Sarah Tamioso.

As análises de especialistas apontam que temos que optar por uma agricultura não destrutiva, diversa e que produza alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos. Nesse contexto, é urgente buscar modelos mais sustentáveis que respeitem o meio ambiente e os povos que vivem nela. Assim, também será possível reduzir as doenças relacionadas à alimentação e à contaminação ambiental.

“É fundamental que a sociedade, e especialmente os representantes eleitos pelo povo, repensem o modelo de desenvolvimento vigente. Mais do que isso, é essencial que a população exerça seu voto de forma crítica, escolhendo representantes que não estejam vinculados aos lobbies do agronegócio. Esses grupos políticos, frequentemente compostos por grandes proprietários de terra e empresários do setor, legitimam práticas que aprofundam as desigualdades socioambientais, reforçando a exploração da natureza e a marginalização de povos e comunidades tradicionais. Assim, repensar o papel político e econômico do agronegócio é também um ato de resistência contra o racismo estrutural e ambiental que marca a história do Brasil”, finalizou Olavo.

Efeito estufa

Newsletter

Mais recentes

Quer combater a crise climática e socioambiental brasileira? Comece pelo agronegócio

Quer combater a crise climática e socioambiental brasileira? Comece pelo agronegócio

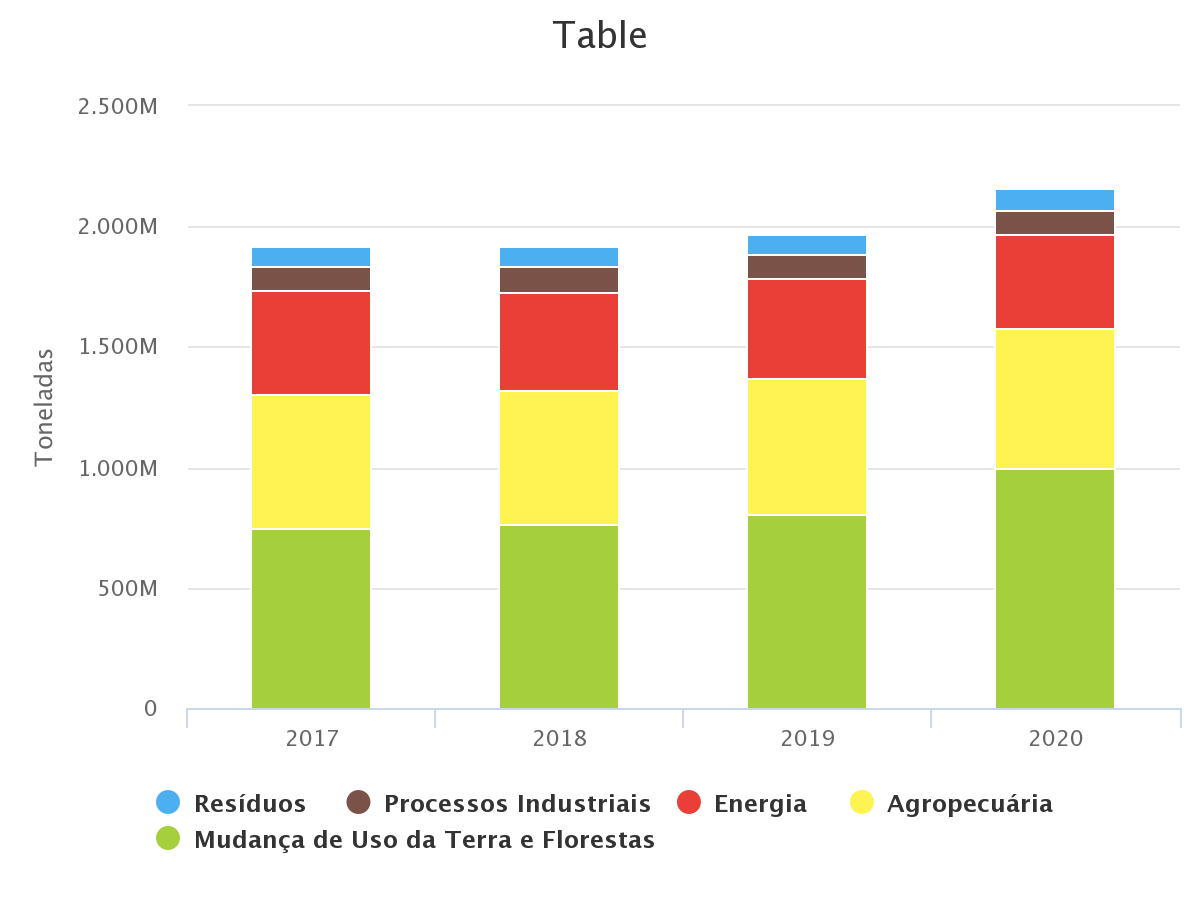

Lideranças de movimentos sociais, ambientalistas e pesquisadores analisam os impactos do modelo de produção de alimentos responsável por três quartos da nossa emissão de gases de efeito estufa

Quando você pensa em crise climática, no calor e nos eventos extremos, o que vêm à cabeça como principal causador? Talvez uma chaminé industrial, o escapamento de um carro e eventualmente uma floresta em chamas. No Brasil, no entanto, essa imagem pode ser enganosa. Enquanto, em grande parte do mundo, essas emissões estão associadas à queima de combustíveis fósseis, no Brasil o cenário é diferente: o maior peso recai sobre o sistema agroalimentar. A agropecuária, em especial, é uma das principais responsáveis, com impactos que vão do metano liberado pelos rebanhos ao desmatamento e às queimadas que abrem espaço para pastagens e grandes lavouras.

Segundo o último relatório do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), do Observatório do Clima, “a atividade agropecuária responde por 75% de toda a poluição climática brasileira”. Um levantamento do MapBiomas apontou que o agronegócio também foi responsável por 97% do desmatamento no Brasil em 2021.

O Brasil, assim, é o quinto maior emissor do planeta. Só as flatulências e arrotos dos bois emitem mais gases que a Itália, conforme análise do (SEEG).

Ou seja, a crise e o calor que sentimos hoje também é resultado das formas predatórias de produzir alimentos, mais especificamente o agronegócio para exportação. A indústria da carne e da monocultura é o modelo responsável pela produção, processamento e venda de produtos em larga escala, que costuma colocar o lucro acima de tudo, mesmo que isso signifique deixar rastros de degradação ambiental e social e ignorar os limites da natureza, os impactos no clima e os direitos das comunidades. Por trás das propagandas coloridas, o modelo que utiliza grandes extensões de terras na produção de commodities e que se vende como “pop”, causa desmatamento, emissão de gases de efeito estufa, redução das águas e promove o esgotamento do solo.

- Efeito estufa

- O efeito estufa é causado por uma série de gases que retém parte do calor irradiado pela Terra, tornando-o mais quente e possibilitando vida no planeta. Esses gases são os chamados gases de efeito estufa, compostos principalmente por gás carbônico (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) entre outros. Muitas atividades humanas, principalmente queima de combustíveis fósseis e desmatamento, têm aumentado a concentração desses gases na atmosfera e, como consequência, elevado a temperatura média da Terra, causando mudanças climáticas. O Brasil está entre os maiores emissores de GEEs do mundo.

Para ajudar a compreender as conexões entre o agronegócio, a crise climática e os impactos socioambientais, ouvimos diferentes vozes. Ativistas, pesquisadores, ambientalistas e representantes de movimentos sociais que há anos denunciam os impactos desse modelo de produção chegaram a um ponto em comum: o agronegócio, da maneira como está estruturado, é um dos principais inimigos do clima e da natureza.

Mudar o clima, mudar o prato

O pesquisador, professor titular da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da USP, Arilson Favareto, aponta vários problemas relacionados à forma de produção de alimentos e defende que é necessário haver uma mudança urgente.

“Entre as atividades que mais geram gases de efeito estufa estão a produção de gases pelo rebanho da pecuária bovina e o desmatamento. Três quartos das emissões brasileiras vêm direta ou indiretamente das formas como produzimos, processamos, distribuímos e consumimos alimentos. E, paradoxalmente, a produção de alimentos também está entre as atividades mais afetadas pelas mudanças climáticas: as mudanças no regime de chuvas, as secas prolongadas e outros eventos afetam a produção de alimentos levando a aumento de custos e quebras de safra de maneira cada vez mais frequente”.

Ao definir o agronegócio como uma atividade econômica, Arilson explica que há várias formas de executá-la, mas que a soma das variadas formas de produzir tem gerado os impactos ambientais negativos. “É preciso mudar a forma predominante de produzir e consumir alimentos. Já há tecnologias para se produzir tanto quanto se produz hoje, mas sem esses impactos negativos. Esse é um dos principais desafios: penalizar as práticas predatórias, e estimular as práticas agroecológicas e regenerativas que conseguem associar produção de alimentos com conservação da natureza”, disse.

A conclusão do pesquisador é firme:

“Sem uma mudança no sistema agroalimentar, não há como fazer frente às mudanças climáticas”, defende Arilson Favareto.

Impactos na vida

Além da expansão da fronteira agrícola ser responsável pela parcela brasileira de contribuição para a crise climática, esse modelo também causa impactos socioambientais diretos na qualidade de vida humana. A ativista Sarah Tamioso, que é jornalista, mestranda em Ciências do Ambiente e coordenadora de comunicação da Coalizão Vozes do Tocantins por Justiça Climática explica que é possível apontar a relação entre agronegócio e eventos climáticos extremos com o impacto na qualidade de vida humana.

Sarah destacou que os impactos ambientais e sociais provocados pelo modelo atual de desenvolvimento se manifestam de várias formas no dia a dia das comunidades.

“Especialmente quando falamos de sensação térmica e água, que é captada, roubada ou contaminada. Também podemos ressaltar a questão do agrotóxico de drone ou de avião, que atinge regiões vizinhas devido ao vento e adoece comunidades. Também levanto aqui a questão de que o Estado deve atender à população e promover melhorias a partir da boa gestão, seja na qualidade das estradas, na saúde, na educação, mas também no lazer e na qualidade de vida, não devendo atender a uma lógica empresarial, uma vez que se trata de gestão de um Estado. O lucro, portanto, deve ser apenas um indicativo no planejamento, e não a meta de uma estrutura de governo, especialmente quando se trata do lucro privado em detrimento do público em meio a uma crise sem precedentes”, apontou Sarah.

Sarah Tamioso é ativista climática (arquivo pessoal)

Racismo ambiental

Olavo Lisboa dos Santos, diretor de Educação Socioambiental do Instituto Ecótonos e pesquisador sobre Educação Ambiental e Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) afirma que os reais impactos ambientais e sociais provocados pelo agronegócio estão diretamente relacionados às desigualdades socioambientais, expressas no que se denomina racismo ambiental. As desigualdades estruturadas historicamente podem causar negação sistemática do direito à vida digna, à terra, território, ao ambiente equilibrado e até consequências fatais.

“Acredito fielmente que o principal dispositivo do agronegócio é o racismo ambiental, pois se trata de um sistema que opera a partir da indiferença em relação à vida sobretudo à vida das populações mais vulnerabilizadas. O agronegócio não apenas devasta ecossistemas, mas também apaga histórias, memórias e identidades coletivas, reafirmando o racismo ambiental como engrenagem central da crise climática”, afirma Olavo Lisboa.

O racismo ambiental evidencia como determinados grupos, especialmente populações negras, indígenas, quilombolas e camponesas são desproporcionalmente afetados pelos danos ambientais e pela lógica excludente da monocultura. “Entre as consequências mais graves estão os problemas de saúde decorrentes do uso de agrotóxicos, da contaminação das águas e do ar, bem como a precarização das condições de vida e de educação nesses territórios. O racismo ambiental revela-se como uma das faces mais cruéis da crise climática e do modelo de desenvolvimento hegemônico no Brasil”, analisa Olavo Lisboa.

Olavo é ativista socioambiental

O pesquisador explica que a expansão da fronteira agropecuária, especialmente na região conhecida como MATOPIBA (abrangendo partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), representa a última etapa de um processo de intensificação da exploração ambiental no país. “Essa expansão está diretamente associada ao aumento das emissões de gases de efeito estufa, resultado do desmatamento, das queimadas e do uso intensivo de insumos químicos”.

Essa dinâmica de avanço da fronteira agrícola também revela um projeto econômico e político de controle dos territórios. Isso se dá com a concentração de terras, riquezas e poder enquanto modos de vida tradicionais de povos indígenas, quilombolas, camponeses e de outras comunidades tradicionais são impactados. Em resposta, movimentos sociais e lideranças populares denunciam os impactos.

A terra como negócio, não como lar

TEXTO

Letícia Queiroz

publicado em

TEMAS

Maria Divina Lopes, educadora popular, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) da Região Amazônica, mestre em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe pela UNESP, considera o agro um modelo predatório.

“Para manter os seus lucros o agronegócio avança cada vez mais sobre a natureza, intensificando a exploração da terra, água, minérios e biodiversidade, e ainda financeirizando os bens comuns que se mantém conservados, garantindo às empresas e países poluidores, ‘o direito de poluir’ compensando as suas emissões de gases de efeito estufa comprando os ditos créditos de carbono”, disse.

Para a militante, o agronegócio não tem nada de pop e até a sua “modernidade” na produlção intensiva é prejudicial. “Esse modelo se apropria de forma privada da floresta, da biodiversidade, da água, do solo e até mesmo da energia, a exemplo dos grandes projetos de energia eólica que causam enormes impactos no Nordeste e as hidrelétricas que continuam explorando os rios causando enormes impactos ambientais e sociais para gerar lucros extraordinários”.

A Agro é Fogo – articulação que reúne movimentos, organizações e pastorais sociais que defendem a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal e seus povos – têm mostrado os impactos do modelo agropecuário predatório dando visibilidade às lutas dos povos tradicionais. Isolete Wichinieski, coordenadora operativa da Agro é Fogo e também coordenadora da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado afirma que as atividades agrícolas promovem desigualdades sociais, com a alta concentração no campo, com a expulsão de povos originários, comunidades tradicionais e o enfraquecimento da agricultura familiar.

Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), somente no Cerrado em 2024 foram registrados 970 ocorrências de conflitos em que o principal agente causador é o agronegócio (59,32%). Conforme dados registrados pelo Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno da CPT (Cedoc), de 2019 a 2024, foram registradas 840 ocorrências de incêndios em territórios de povos e comunidades tradicionais no Brasil, resultando em cerca de 180 mil famílias afetadas. “Em média, foram 30 mil famílias impactadas por ano, evidenciando que os incêndios não são fenômenos naturais isolados, mas sim expressões de uma violência ambiental sistemática, marcada por disputas fundiárias, avanço de atividades econômicas ilegais e ausência de fiscalização”, disse Isolete.

Ela explica que na série há grandes oscilações, com picos em 2021 (com cerca de 39 mil famílias afetadas) e 2024 (cerca de 49 mil famílias afetadas). “O aumento registrado em 2024 representa um crescimento de 336% em relação a 2023, quando 11,4 mil famílias foram atingidas. Comparando o início e o fim da série, o número de famílias impactadas quase dobrou entre 2019 (cerca de 27 mil) e 2024, indicando agravamento dos conflitos territoriais e intensificação da destruição ambiental. No período de seis anos, 2021 e 2024 concentram juntos 49% do total das famílias afetadas”, explicou.

A partir de 2020, até o último ano de dados totais publicados (2024), cerca de 227 mil famílias foram vítimas de desmatamento ilegal em diferentes territórios tradicionais do país. Os dados revelam uma concentração expressiva no Norte, que responde sozinho por 61,7% das famílias atingidas (140 mil). Em seguida aparecem as regiões Nordeste (27,4%), Centro-Oeste (9,3%), Sul (1%) e Sudeste (0,7%). Em termos estaduais, o Pará lidera amplamente, com cerca de 70 mil famílias afetadas, quase um terço do total nacional (31,2%).

Legislação com benefícios ao agro

Baseada em dados que mostram as destruições, ataques e violência, Isolete afirma que há muitas contestações no que se refere a narrativa do agro é pop. Para ela, o agronegócio brasileiro destrói e mesmo assim se mantém privilegiado por uma série de benefícios legais e financeiros.

“O agro é isento de impostos e beneficiado pela Lei Kandir, contribui zero para a arrecadação. Além disso, garante uma grande fatia anualmente em crédito subsidiado pelo plano safra (R$ 516,2 bilhões para o setor empresarial, que engloba médios e grandes produtores), sobrando apenas R$ 78,2 bilhões para a agricultura familiar, via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)”.

O cenário é desanimador e triste. Em algumas partes do país, a sensação é que quem julga, legisla e executa as leis são pessoas ligadas aos interesses do agronegócio. Para Sara Tamioso, há um descaso visível por parte do próprio Estado em favorecer a concentração de terras para um público e negar direitos para outros. “Qualquer produtor pode dizer que segue o Código Florestal, mas a verdade é que o próprio Código está defasado em relação à crise climática, e o Cerrado, bioma legalmente desprotegido, acabou sendo o alvo do desmatamento que ‘vazou’ da Amazônia quando a proteção ao bioma aumentou. É muito triste ouvir um bioma tão lindo e rico como o Cerrado ser tratado e relatado como ‘bioma de sacrifício'”

Apesar de ser possível melhorar o aparato legal, uma solução mais rápida e simples seria implementar de melhor forma as regras que já existem. Arilson Favareto explica que já existem políticas para uma agricultura de baixo carbono e para a agricultura familiar, além de programas e linhas de financiamento para grupos mais vulneráveis. “O problema é que tudo isso é feito sem mudar as grandes prioridades. Um exemplo é o plano Safra: a parte dos recursos que vai para os produtores familiares e mais vulneráveis é muito menor do que aquela que vai para os grandes produtores; a parte que vai para as práticas regenerativas é muito menor do que aquela que vai para as práticas predatórias. Por que até agora não se avançou na implementação do Cadastro Ambiental Rural? O problema maior não é criar novas leis ou programas”.

O pesquisador afirma que o Brasil precisa de uma estratégia de transição para o sistema agroalimentar com uma prioridade: superar a monotonia que hoje marca a forma como produzimos e consumimos alimentos.

“A monotonia das lavouras – cada vez mais concentrada na monocultivo de poucas espécies; a monotonia da criação animal, baseada em baixa variedade genética dos animais, criados de maneira confinada e com elevado uso de antibióticos; e a monotonia das dietas, cada vez mais baseada no consumo de ultraprocessados”, explica dizendo que essa estratégia precisa se traduzir em metas a serem monitoradas pela sociedade, que é zerar o desmatamento, diminuir progressivamente o uso de insumos químicos, substituir o consumo de ultraprocessados por uma dieta mais diversificada e baseada em alimentos frescos.

Diversidade, tecnologias ancestrais e sustentabilidade

Enquanto o agro produz pouca variedade em larga escala, a agricultura familiar produz a grande maioria de toda a diversidade de produtos que vai para a mesa do povo brasileiro. Ao mesmo tempo, os povos, comunidades tradicionais e camponesas utilizam de tecnologias ancestrais adaptadas a sua realidade.

“Os povos, comunidades tradicionais e camponesas apostam na produção em pequenas escalas, com tecnologias sociais adaptadas a sua realidade e ao meio em que vivem. Tem no seu território o espaço de vida que está interligado com os biomas e o ecossistema em que vivem. Guardam as sementes, as águas, a biodiversidade, os animais, as plantas, a terra, assim como a sua vida. Os territórios dos povos originários e comunidades tradicionais têm os maiores índices de recuperação das florestas e de proteção de nascentes. Cuidar da terra, para esses povos, não é política de governo, é expressão da própria vida”, disse Isolete Wichiniesk.

Assim como a Agro é Fogo divulga dados e informações que contrapõe as diferentes formas de produção, o MST tem pautado a questão ambiental e climática como uma frente de disputa nas batalhas das ideias com o agronegócio e defendido a garantia da reforma agrária popular, a proteção dos territórios indígenas e quilombolas e o fim do desmatamento em todos os biomas. O reflorestamento das áreas degradadas, controle rigoroso sobre a mineração e a revisão das regras que permitem a exportação de recursos naturais como petróleo, ouro e madeira sem benefícios concretos para a sociedade também são pautas do MST.

“Em nosso plano: “Plantar árvores produzir alimentos saudáveis”, nosso esforço de plantio já soma mais de 40 milhões de árvores, mas sabemos que é preciso muito mais, porém, em cada árvore estamos plantando o cuidado e o compromisso com a construção de um outro projeto de sociedade, onde os direitos de todas as pessoas e da natureza sejam garantidos”, afirmou a educadora popular Maria Divina Lopes.

O cenário é ruim e as pessoas precisam perceber o risco que estamos correndo, porque as consequências serão devastadoras. É preciso construir um futuro diferente e para isso é necessário transformar práticas.

“Hoje podemos sentir na pele as mudanças do clima. Indígenas, quilombolas, ribeirinhas, camponesas, entre outras formas de organização vivem em contato direto com a natureza e podem nos ensinar a reconectar com ela e adiar, como diz Krenak, o fim do mundo”, disse Sarah Tamioso.