O que é o fogo para os povos tradicionais? Saberes ancestrais para manter a terra em pé

Na época de queimadas, o fogo é visto como vilão. Mas é um aliado antigo que, empregado com sabedoria, pode até conter seus efeitos mais devastadores; ouvimos aqui a experiência que vêm dos territórios quilombolas

Essa matéria faz parte do especial “Onde nasce o fogo: conhecimento ancestral e brigadas anti-incêndio” feita em parceria pela Escola de Ativismo e Fundo Casa. Confira mais matérias clicando aqui.

Ilustrações: Ana Clara Moscatelli

Para os povos tradicionais, o fogo é muito mais que chama — é herança, ferramenta e cuidado. Seu uso se aprende com escuta, tempo e os ensinamentos de anciãs e anciãos, passados de geração em geração como parte do modo de viver, plantar e proteger seus territórios.

Entre quilombolas, indígenas e tantas comunidades que preservam os biomas vivos, o fogo é usado para limpar o solo, renovar áreas de extrativismo, cuidar das roças e prevenir grandes incêndios. É uma prática antiga, baseada na observação da natureza: o tempo da terra, o vento, a umidade, a lua. Uma tecnologia ancestral que transforma o fogo em instrumento de manejo, proteção e continuidade da vida. Longe de ser ameaça, o fogo tradicional promove equilíbrio entre gente e ambiente, e resiste, mesmo quando ameaçado por queimadas descontroladas vindas de fora, sem respeito nem escuta.

Mas é preciso estar aberto e ouvir. Para isso, conversamos com algumas lideranças quilombolas do Território Kalunga — o maior quilombo em extensão do país, reconhecido como Sítio Histórico e Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), sobre a importância do fogo para as comunidades — e fomos longe.

Alvino Cesário de Torres, de 62 anos, que nasceu e cresceu na comunidade quilombola Vão de Almas, no interior de Goiás, nos lembra que o fogo sempre foi parte da vida na roça: “Aprendi com o meu pai que o fogo tem hora. Não é de qualquer jeito, não. Tem o dia certo, o tempo certo, o vento certo. E a gente sabia disso olhando o céu, sentindo a terra. É assim que se protege a roça, as nossas casas. É assim que sobrevive no mato.”

Seu Alvino carrega um conhecimento vivo, construído pela própria experiência e passado de geração em geração. “Sempre ensinei os meus filhos, sobrinhos e quem vem nos visitar também aprende sobre o tempo do fogo, o jeito de fazer aceiro, de respeitar a terra. Porque se a gente não passar isso pra frente, ninguém vai cuidar como a gente cuida”, completa Seu Alvino.

O aceiro, citado por ele, é uma faixa de terra limpa — sem vegetação — aberta ao redor das áreas onde o fogo será usado de forma controlada. Essa técnica tradicional é aplicada pelas comunidades para proteger roças, matas e casas, funcionando como uma barreira de segurança que impede que o fogo se espalhe além do planejado.

E foi assim que, com o tempo, esses saberes viraram base para a organização das brigadas comunitárias. Hoje, o conhecimento ancestral se une à força coletiva no combate ao fogo, e ganha ainda mais força no Território Kalunga, que se estende pelos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás. Homens e mulheres quilombolas atuam em diversas brigadas voluntárias e também compõem as equipes do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), órgão vinculado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável por ações de prevenção e combate a incêndios florestais em todo o país.

Criado para atuar em áreas sensíveis, o Prevfogo promove o uso consciente do fogo, forma e contrata brigadistas comunitários por meio de editais específicos — inclusive voltados para comunidades quilombolas — e integra saberes tradicionais ao planejamento técnico do manejo, como propõe o Manejo Integrado do Fogo (MIF).

Sirilo Rosa, Josemi Francisco e Joaquim Fernandes, brigadistas quilombolas do PrevFogo/Ibama

Foto: Alcileia Torres

Nesta região do Cerrado, a articulação tem se mostrado referência. Atualmente, cerca de 120 quilombolas atuam em brigadas locais, sendo que mais de 75 deles integraram o programa do Prevfogo desde 2011. Esses brigadistas ajudam a proteger não apenas suas próprias comunidades, mas também outros biomas pelo Brasil — e além das fronteiras. Em 2023, brigadistas Kalunga foram enviados ao Canadá para apoiar missões internacionais. Em 2024, estiveram no combate a incêndios na Amazônia, no Pantanal e também na Bolívia. O que nasce do cuidado com o próprio território se transforma em referência global de preservação — aliando tradição, estratégia e pertencimento.

“Estou no Prevfogo desde 2013. Com o aumento dos incêndios — principalmente em 2017, quando enfrentamos um fogo de nível 3 e perdemos muita coisa — percebemos que era hora de voltar a colocar em prática os saberes tradicionais do nosso povo e fortalecer a criação de mais brigadas. A gente ficou anos sem poder usar essas técnicas por causa da política do fogo zero. Mas ali ficou evidente: era o momento de trazer o fogo de volta como aliado, não como inimigo. Precisava ser usado com respeito, como os antigos faziam.” relata Joaquim Fernandes, chefe da brigada Prevfogo no Território Kalunga.

A experiência de Joaquim revela uma grande mudança: práticas ancestrais que antes eram invisibilizadas começam a ganhar espaço também nas políticas públicas e ambientais. É nesse caminho que o Manejo Integrado do Fogo (MIF) se fortalece como estratégia — resgatando os saberes tradicionais de uso consciente do fogo e aproximando-os do manejo técnico na prevenção de incêndios.

Brigadistas atuam na prevenção de incêndios com técnicas ancestrais

Foto: Vitor Saraiva/ICMBio

Na prática, o MIF é um conjunto de técnicas que transforma o fogo em ferramenta de proteção. Ele é utilizado, por exemplo, para queimar, de forma planejada e segura, o excesso de vegetação seca, como folhas, galhos e capins, que, quando acumulado, pode se tornar combustível para incêndios de grandes proporções.

E a necessidade de controle não é por acaso: segundo o MapBiomas, mais de 97% das áreas queimadas no Brasil entre 1985 e 2023 tiveram origem humana, provocadas, em grande parte, por práticas agropecuárias e desmatamento.

Essa queima controlada reduz os riscos durante o período de seca intensa, quando o fogo — provocado por essas ações ou, em menor escala, de forma natural — se espalha com facilidade e provoca danos severos à fauna, à flora, às comunidades locais e também às populações urbanas, que sentem os reflexos no clima, na saúde e no ar que respiram.

“Na temporada crítica, a gente faz ronda nas comunidades, dá palestra nas escolas e ensina como usar o fogo do jeito certo e com segurança. No fim da chuva, fazemos a queima prescrita. E durante a seca, nosso trabalho é cuidar para que o fogo não fuja do controle”, conta Josemi Francisco, também integrante da brigada Prevfogo no Território Kalunga. “Desde que voltamos a fazer o manejo com a queima prescrita, muita coisa mudou na região”, acrescenta.

Quem vive nas comunidades também sente essa mudança. Dona Neuza Fernandes, de 54 anos, moradora da comunidade Vão de Almas, agradece a presença constante das brigadas: “Sou muito grata aos meninos da brigada. É só mandar mensagem que eles aparecem. No passado, o fogo já chegou bem perto da nossa casa, fogo vindo de fora, sabe? Mas hoje eles ajudam a proteger antes mesmo do fogo chegar. Fazem as queimas no tempo certo, do jeito certo. Com eles por perto, a gente se sente mais seguro. Eles estão de parabéns”, afirma ela.

Uma das estratégias mais importantes dentro do Manejo Integrado do Fogo é a queima prescrita — prática que, há gerações, orienta o uso do fogo de forma controlada para proteger roças, limpar áreas de cultivo, renovar o solo e evitar incêndios de grandes proporções. Atualmente, essa técnica é aplicada em áreas previamente definidas, com base em estudos do terreno, da direção do vento, da umidade e das condições climáticas. Por se tratar de uma ação planejada, a queima prescrita precisa de autorização de órgãos ambientais competentes e deve seguir protocolos específicos de segurança, garantindo que o fogo cumpra seu papel sem causar danos ao território.

“Desde que voltamos a fazer o manejo com a queima prescrita, muita coisa mudou na região”, diz Josemi Francisco.

Foto: Vitor Saraiva/ICMBio

O fogo é aceso em trechos específicos e vai sendo controlado à medida que avança, sempre com a presença de brigadistas e lideranças que conhecem o tempo da terra e a lógica das chamas. Todo o processo é acompanhado de perto, garantindo que o fogo cumpra sua função sem ultrapassar os limites. A ideia é simples e eficiente: queimar no final das chuvas, quando o clima ainda permite controle, para proteger a natureza no auge da seca.

Mas o clima já não é mais o mesmo. A seca tem chegado mais cedo, o calor aumenta a cada ano — e isso afeta diretamente o trabalho das brigadas.

“Além do calor excessivo, as mudanças climáticas têm sido um dos principais desafios pra nós, brigadistas e moradores das comunidades — ainda mais por estarmos numa região com muitas serras. Hoje, o que mais impacta é o clima mesmo. Menos chuva, mais calor… tudo isso tem mudado muito e interfere diretamente no nosso jeito de trabalhar”, conta Sirilo Rosa, que também integra o quadro de brigadistas quilombolas da região.

Lideranças quilombolas contam que o fogo tinha seu tempo certo para ser aceso. Costumava-se queimar em abril — muitas vezes na sexta-feira da Paixão — ou então em outubro, depois das primeiras chuvas. “Chovia muito naquele tempo”, dizem. A natureza tinha ritmo — e o fogo obedecia. Hoje, com os efeitos extremos do clima, esse equilíbrio mudou. A chuva veio menos, parou mais cedo — e a seca, que antes se firmava só em maio, agora começa já em março, dois meses antes.

Mesmo com as mudanças no clima, os ensinamentos não se perderam. A técnica usada pelos mais velhos para conter o fogo — com ramos verdes de buriti como abafadores — ainda ecoa no presente. Hoje, nas mãos dos brigadistas, esse saber ganha novo significado: se une ao manejo técnico, sem perder a raiz ancestral que ensinou, antes de tudo, que o fogo pode ser guiado, e não temido.

Esse cuidado com o tempo do fogo segue vivo, e se atualiza a cada ano, diante das novas condições do clima.

No início deste ano (2025), por exemplo, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO) iniciou a queima prescrita já em março, antecipando-se à seca que chegou mais cedo e ao aumento do risco de incêndios. Com as mudanças no clima e a previsão de um período seco mais severo, foi necessário agir antes do pico da estiagem para proteger o território, a biodiversidade e as comunidades que habitam e cuidam dessa região.

Brigadistas se reúnem no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros para 1ª queima prescrita

Foto: Vitor Saraiva/ICMBio

Na imagem, sorrisos cobertos de fuligem celebram um feito importante: a realização da primeira queima prescrita no Parque. Homens e mulheres de diferentes idades e lugares se reúnem, muitos voluntariamente, para colocar o conhecimento em prática. São brigadistas quilombolas e de outras regiões da Chapada, unidos por um propósito comum: proteger o Cerrado, preservar vidas, cuidar da terra.

Nesta etapa, o saber tradicional caminha lado a lado com o manejo técnico. Um completa o outro. E juntos, esses conhecimentos seguem atuando — calorosamente, todos os anos — para que o fogo cumpra seu papel sem ultrapassar os limites do cuidado. Para que o Cerrado siga se renovando com equilíbrio. Para que as espécies que vivem ali possam seguir seus ciclos, livres, no tempo da natureza.

E mesmo com o uso consciente do fogo, com a queima prescrita e o manejo ancestral sendo colocados em prática ano após ano, é preciso dizer com clareza: os grandes incêndios não nascem dentro das comunidades tradicionais, nem em áreas protegidas.

Eles vêm de fora, das cercas abertas por tratores, dos ventos carregados pelas queimadas ilegais, do descaso de quem vê a terra apenas como lucro. Surgem em grandes propriedades rurais, onde o fogo é usado sem escuta, sem cuidado, sem limite. As chamas atravessam cercas, se espalham pelos ventos e atingem a todos, mas não de forma igual. São as comunidades negras, tradicionais e periféricas que mais sentem os impactos dessa destruição. É o racismo ambiental em sua forma mais marcante: quando os territórios de quem cuida da terra são devastados para sustentar o conforto e o lucro de quem a explora.

E os números confirmam aquilo que os territórios já sentem na pele há muito tempo. Segundo dados do MapBiomas (2024), o Cerrado foi o bioma mais atingido por fogo no Brasil em 2023, com mais de 8,2 milhões de hectares queimados — o equivalente a mais de 50% de toda a área queimada no país naquele ano. E não é nas áreas protegidas que o fogo começa: mais de 95% das áreas queimadas em 2023 estavam fora de unidades de conservação ou terras indígenas, reforçando que os incêndios têm origem majoritária em áreas privadas, especialmente ligadas à agropecuária.

Esses incêndios que devastam o Cerrado, a Amazônia, o Pantanal e a Caatinga não são acidentes — são consequências diretas do avanço do agronegócio e do desmatamento em áreas que deveriam ser protegidas por políticas públicas. Nessas regiões, o fogo é usado como caminho para abrir novas fronteiras agrícolas, renovar pastagens ou preparar o solo para monoculturas. As queimadas, muitas vezes ilegais ou mal conduzidas, fogem do controle, atravessam cercas, invadem áreas protegidas, atingem comunidades tradicionais e colocam em risco vidas humanas, animais e florestas inteiras.

Os efeitos não ficam no campo. A fumaça e o calor dessas queimadas se espalham, agravando a crise climática nas cidades, provocando ondas de calor extremo, ar seco, doenças respiratórias e escassez de água. Em setembro de 2023, por exemplo, Goiânia e Cuiabá registraram sensações térmicas superiores a 45 °C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A combinação entre calor extremo e queimadas levou a um aumento de até 30% nos atendimentos por problemas respiratórios em unidades de saúde pública, conforme levantamento de secretarias estaduais.

Mas em meio ao colapso, os territórios tradicionais continuam mostrando que há outro caminho possível. Enquanto o ar das cidades se torna cada vez mais seco e tóxico, são comunidades rurais, quilombolas, indígenas e periféricas que seguram o fio da preservação. São elas que protegem o que ainda resta de floresta, que mantêm vivas as nascentes e que, mesmo impactadas, seguem ensinando como cuidar da terra sem destruí-la. É ali, onde o fogo nasce com sabedoria, que também nascem soluções para um futuro mais consciente e equilibrado.

Povos tradicionais não apenas conhecem o tempo do fogo — eles o respeitam. E são justamente esses saberes ancestrais que seguem como algumas das estratégias mais potentes e necessárias para manter os nossos biomas vivos.

No Brasil, as comunidades quilombolas são exemplo vivo de preservação ambiental. De acordo com estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), em parceria com a The Nature Conservancy Brasil (TNC Brasil) — organização internacional voltada à conservação da biodiversidade —, mais de 83% da vegetação nativa está preservada dentro dos territórios quilombolas oficialmente reconhecidos. Onde há gestão coletiva da terra, há mais floresta em pé, nascentes protegidas e equilíbrio climático.

Não à toa, o Território Kalunga foi o primeiro do Brasil a receber o reconhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU) como um TICCA — Território e Área Conservada por Comunidades Indígenas e Locais. O selo internacional destaca lugares onde comunidades mantêm a natureza viva a partir de seus próprios modos de vida, cultura e organização coletiva. E é isso que o Kalunga representa: não apenas números, mas caminhos. Ali, entre as montanhas e os rios preservados, os saberes antigos seguem acesos. Onde o fogo é guiado com responsabilidade. Onde a floresta não é só paisagem: é vida vivida, defendida e partilhada.

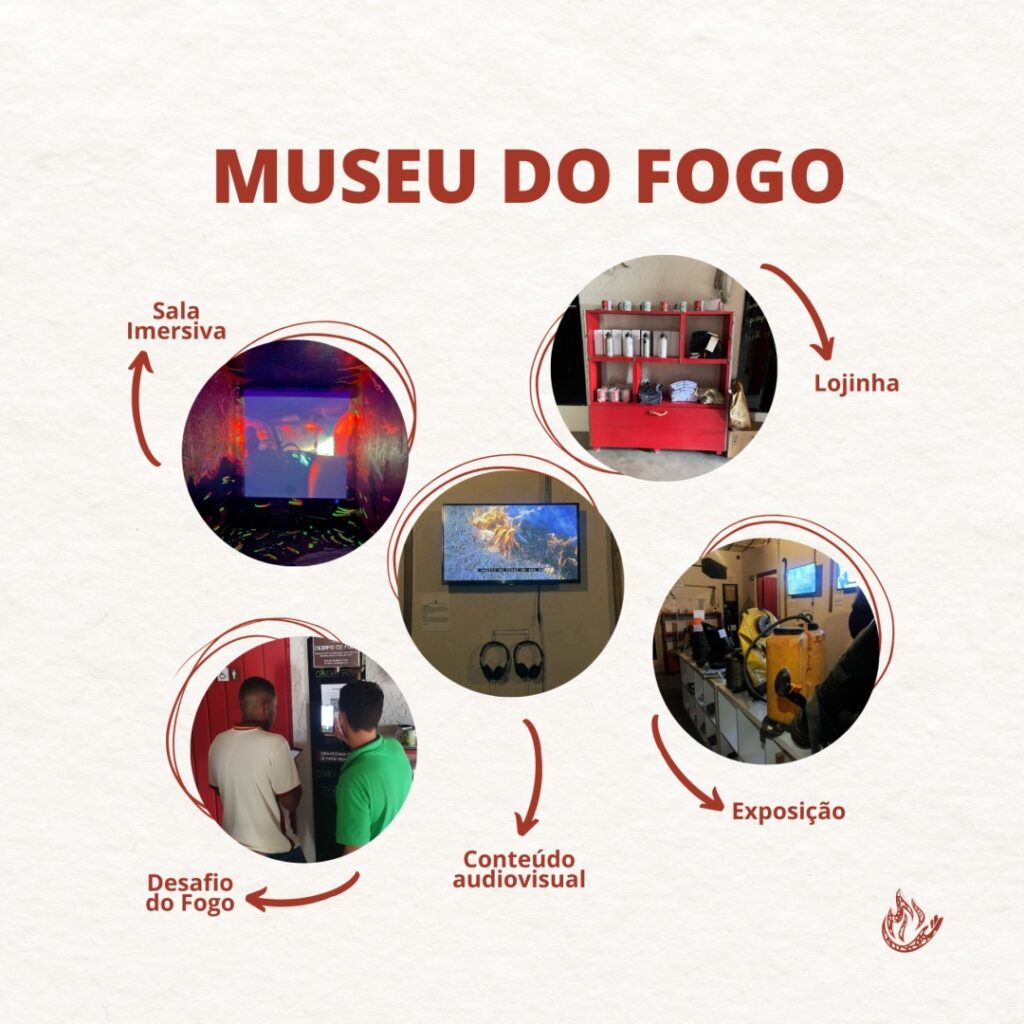

Até aqui, aprendemos que saber a hora de acender o fogo é mais do que técnica — é memória viva. E foi para preservar essa história que nasceu o primeiro Museu do Fogo da América Latina, em Cavalcante (GO), dentro do Território Kalunga.

Inaugurado em setembro de 2022, a iniciativa foi idealizada pela BRIVAC (Brigada Voluntária Ambiental de Cavalcante) — que atua há anos na prevenção de incêndios na região — e hoje o espaço se consolida como um marco na valorização das práticas tradicionais e na educação ambiental da Chapada dos Veadeiros.

Foto: Museu do Fogo/Instagram

O museu abriga um acervo que mostra, na prática, como os saberes quilombolas e indígenas seguem vivos nas ações de prevenção e cuidado com o fogo. Com peças, vestimentas, equipamentos de combate, registros e histórias sobre o Manejo Integrado do Fogo (MIF), o espaço é também um símbolo: da resistência que se transforma em política pública, da cultura que se transforma em ferramenta de cuidado, da chama que nunca se apaga.

O local conta com conteúdos audiovisuais, sensoriais e interativos, como telas educativas narradas por quilombolas e legendas em libras. Além de uma sala imersiva multissensorial, que recria os impactos vividos pelos brigadistas e oferece uma experiência sensível e real. Os visitantes podem participar também do Desafio do Fogo, uma atividade interativa que testa os conhecimentos e reforça, de forma lúdica, a importância do cuidado com o território.

O Museu do Fogo está aberto à visitação durante todo o ano, com entrada gratuita. Recebe escolas, grupos e visitas guiadas, promovendo o diálogo entre gerações, territórios e saberes. Também comercializa produtos próprios, como camisetas, garrafas e materiais educativos, uma forma de fortalecer a sustentabilidade do espaço e ajudar a manter viva essa chama de memória, cultura e resistência.

No fim, é nas comunidades tradicionais, onde o fogo nasce, que também nascem as respostas. E essa chama — ancestral, resistente e viva — é a que pode reacender o futuro. Essa chama vem de longe…

Matérias Relacionadas

Newsletter

Mais recentes

Funcional Sempre ativo

Preferências

Estatísticas

Marketing

Coletivo independente constituído em 2011 com a missão de fortalecer grupos ativistas por meio de processos de aprendizagem em estratégias e técnicas de ações não-violentas e criativas, campanhas, comunicação, mobilização e segurança e proteção integral, voltadas para a defesa da democracia e dos direitos humanos.

Temas

assine nossa NEWSLETTER

Material de aprendizagem, reflexões, iniciativas, resistências. Um conteúdo exclusivo e analítico sobre o cenário, os desafios e as ferramentas para seguir na luta.