Ana Flor Fernades, Raquel Kariri, Cristian Góes e Rosane Borges durante a roda de conversa / Foto: Nayara Almeida

Escrever sobre o que acontece no mundo, definir que informações são importantes de serem divulgadas não é apenas reportar, mas também alterar, construir a realidade. A opção adotada pela imprensa comercial na construção da imagem do que é o Brasil, o brasileiro, chegou a um momento de colapso, tanto na questão da credibilidade como também na dificuldade de se adaptar às novas formas de se comunicar. Se a partir daí vemos uma possibilidade de construir algo novo por meio do jornalismo de causas, da comunicação ativista, há também a imensa responsabilidade de não acabar perpetuando esses antigos valores.

Porque ao falar dos problemas estruturais, o jornalismo de causas também precisa se identificar como parte dessa estrutura, e pode acabar reformulando, mas mantendo as opressões se não houver um incômodo, uma vontade de construir novas formas de pensar, ressaltaram os participantes do debate “Questões identitárias ou estruturais? O que pode o jornalismo de causas”, realizado durante o Fala! Festival de comunicação, cultura e jornalismo de causas.

Para Raquel Kariri, da Escola Livre de Ancestralidades Kariri, é necessária uma reconfiguração do jornalismo a partir do debate da ancestralidade, o debate que os povos indígenas vêm trazendo. A primeira questão, segundo ela, é a necessidade de reconhecer que o mundo, a biosfera, está em colapso.

“Ou eu falo para comunicar outro mundo, ou eu falo para reativar minha rede de magia e encantaria para fazer frente ao esvaziamento neoliberal ou não estamos fazendo nada. Ou reativamos a magia a partir do nosso território, ou então a gente vai passar pelas ruínas desse planeta de forma indigna. Que tenhamos a capacidade de nos unir, mas também para a anunciação de outros mundos, outras vidas de encantaria”, afirmou a ativista.

Dentro desse esvaziamento nada é por acaso, lembra o jornalista Cristian Góes, coordenador na Mangue Jornalismo. O projeto político de construção do Brasil precisou de uma forma de ver o mundo onde o diferente, o inimigo, foi um papel imposto a todos aqueles que não eram homens brancos.

“Tudo que não era o ‘nós’ eram os outros, os de fora, dentro dessa ideia europeia de estado nação. Os outros eram invasores nessa concepção europeia. Aqui no Brasil, onde a configuração é diferente, esse papel do outro foi colocado nas populações negra, nos povos tradicionais”, afirmou Góes, acrescentando que discutir o jornalismo de causas é discutir a questão de estrutura do Brasil.

“Pensar o jornalismo de causas sem meter o dedo na estrutura, mobiliza mas não transforma. Não é apenas trazer a cultura só pela cultura, não é só trazer as questões da identidade para cima da estrutura, mas é pensar essas questões mexendo nela. Inclusive, é preciso libertar o jornalismo aprisionado nas instituições. Esse modelo está falido, em parte pelo trabalho das mídias independentes, mas precisa ser radicalizado, para que não fiquemos numa espécie de superfície do campo jornalístico. Eu quero que façamos jornalismo identitário, com ancestralidade, mas indo a fundo, sem ficar só na superfície”.

Os caminhos da invisibilização

A comunicação hegemônica, que é parte desse projeto estrutural que vem levando o mundo ao colapso, atua de formas perversas com esses corpos que lutam por reconhecimento. No debate foram apresentados os conceitos de invisibilidade pela ausência e pela presença. A primeira é aquela que apenas ignora, que não abre espaço para essas histórias, como se elas não existissem. A outra é quando a própria representação é feita de uma forma que não está interessada na descrição, no aprofundamento dessas vidas e histórias, mas sim na construção dessas figuras como inimigos, sujeitos matáveis, como ocorre com a população negra, os sem-terra e as travestis, por exemplo.

A educadora Ana Flor Fernandes, pesquisadora de gênero, sexualidade e política, lembra quando era criança e voltava da praia com sua família em Recife e, ao passar por uma avenida que era ponto de trabalho sexual de travestis, as pessoas fechavam as janelas dos carros, havia um medo daquelas pessoas que ela também sentia. Ao escrever sobre isso, sobre ter se tornado algo que ela mesma inicialmente tinha medo, ela também começou a pesquisar sobre o papel da imprensa na construção desse sentimento.

“Meu trabalho costura de alguma forma o que o jornalismo foi capaz de fazer com essa identidade. Não foi apenas a polícia durante a ditadura militar que fez com que as travestis fossem presas. Foi também pelo o que o jornalismo é capaz de subjetivar, quando você assiste ou lê sobre aquela determinada identidade, sobre quais vidas são passíveis de luto”, citando o trabalho de jornais como a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, que na década de 1970 publicava manchetes como “Perigo! As travestis estão à solta”.

Ana Flor, contudo, afirma que o caminho para que o jornalismo de causas não perpetue essas mesmas práticas da mídia hegemônica é dar mais atenção e abrir espaço, lembrando que essas histórias e vidas não são apenas sobre violência e dor.

“Eu escolhi algo que é muito difícil para uma travesti negra, eu escolhi ser feliz. Hoje temos visto as travestis disputando a política, nós queremos estar nesses espaços. Nós queremos e precisamos estar em espaços como este festival falando de construir outras propostas de mundo, sobre o que é importante para o Brasil. Porque, se o país é bom para as travestis, não tenho dúvidas que será bom para quase todas as pessoas” disse Ana.

A professora Rosane Borges, que mediou a mesa, trouxe como conclusão que a luta política no jornalismo está na bandeira de defesa do que é humano. “Precisamos defender a humanidade do outro, não se trata de ser um bom ou mau jornalismo, mas que tipo de humanidade queremos construir”.

Quer ler mais? Confira a nossa cobertura do Festival Fala! no Instagram da Escola da Ativismo ou leia nossas matérias especiais sobre o encontro:

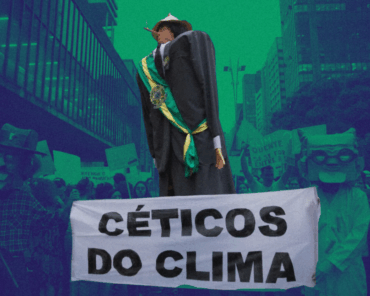

> “A história oficial do brasil é desinformação” — indo além do trauma bolsonarista para pensar sua superação

> Festival Fala! alia cultura, ancestralidade e comunicação como ação política