Luh Ferreira

Educadora Popular, ativista, doutora em Educação

Encantada com o mundo, indignada com a situação dele

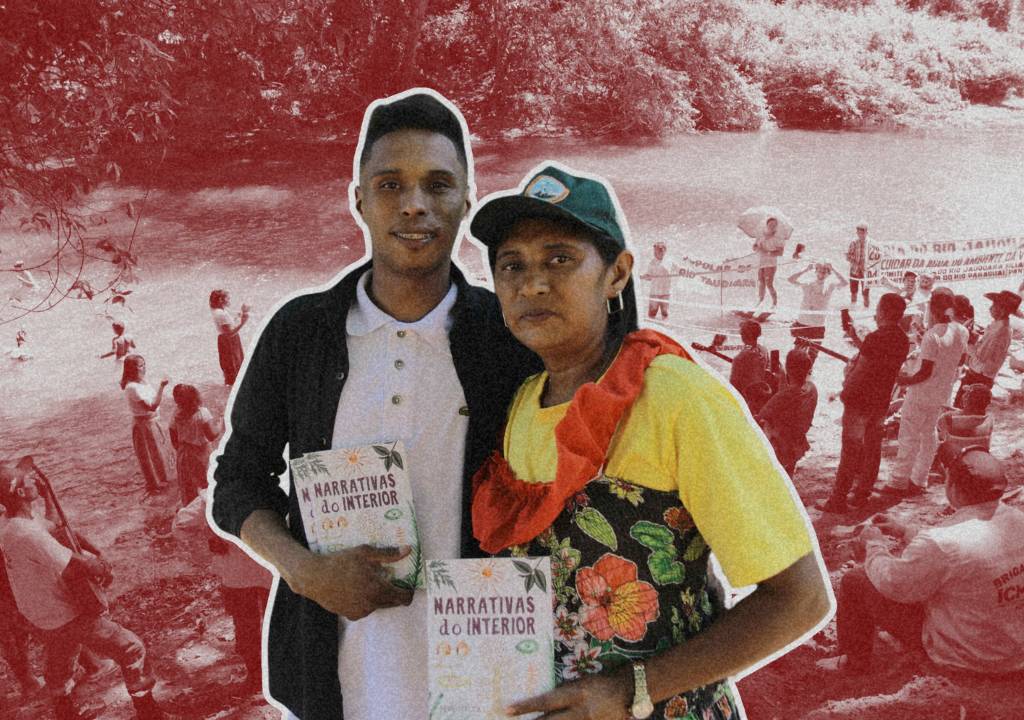

Ativismos e democracia: “Território é o lugar dos afetos, das pertenças, das memórias coletivas”

Priscilla dos Reis Ribeiro: Ancestralidade, luta indígena, feminismo e território

"Ancestralidade e luta por território marcam uma resistência que renasce sempre que nos enraizamos", diz a ecoteóloga na série Ativismos e Democracia da Revista Tuíra #4

Ancestralidade

Sempre esteve presente na história de minha família a “lenda” de uma antepassada indígena da qual ninguém se recorda do nome e que foi “pega a laço” para ser trazida para a fazenda dos meus antepassados. Eu-menina, cabeça cheia de criatividade, olhos cheios de poesia e alma encharcada de música, me pegava pensando em como seria essa mulher, se seria verdade esse “causo”, qual seria seu nome. Pois bem, a passagem do tempo que nos arrasta consigo, me fez desejar, na vida adulta, cavar essa narrativa e retirar de sob os escombros da branquitude essa mulher da qual herdei os longos cabelos lisos e negros como a noite sem luar, o rosto redondo e os olhos também negros, puxadinhos que se fecham quando sorrio.

Na travessia iniciada em busca de minha própria autoetnografia, me deparei com a ancestralidade tupinambá que, de tão visceral, reposicionou tudo dentro de mim, especialmente o entendimento de quem sou, dos ciclos da vida e das relações com a coletividade. Abrir os olhos para perceber os atravessamentos da minha história na vivência diária do meu corpo-território, e como isso transborda para o emaranhado do corpo social, e como está enraizado no corpo da terra, me fazendo renascer. Não porque antes eu estivesse desconectada de mim ou alheia a minha espiritualidade, mas sim porque me apresentou outras formas de ser na vida, outros mundos possíveis onde desejo habitar e a Terra sem Males onde desejo pôr os pés ainda nessa vida.

A luta abraçada

Partindo em busca de mim mesma, surpreendi-me ao encontrar os outros. Apaixonei-me pela pele cor de terra, pelos sorrisos, pela nossa língua-mãe que nos foi negada em meio aos epistemicídios coloniais que seguimos sofrendo – prova disso é que ainda hoje continuamos a nos comunicar na língua do colonizador, imposta violentamente. Você que me lê agora assim o faz pela instrumentalidade de uma língua europeia, alienígena ao nosso chão, não originária. Deslumbrei-me pelos povos originários desse território que hoje chamamos Brasil, mas que já foi Pindorama, “terra das palmeiras”, parte imensa e importantíssima de Abya Yala, nossa mátria latinoamérica, chão dos mil povos. Meu coração foi tocado e meu corpo se reconectou irremediavelmente ao Nhandereko (modo de vida Guarani): renasci na Opy (casa de reza) sob a fumaça que transcende e conduz a Nhanderu Ete e compreendi que a causa indígena é parte de nosso DNA histórico – não se pode relegá-la ao esquecimento.

Memória, justiça e território

O direito à memória caminha junto com o direito à justiça e por isso, o fato de ter meus sentimentos profundamente tocados pelos indígenas e ter sido adotada como filha pelos Guarani Mbya, que me deram o poético e simbólico nome de Para Poty, xondaria da Tekoa Ka’aguy Hovy Porã (Aldeia Mata Verde Bonita em Maricá, Rio de Janeiro) , me impulsionou à luta por políticas públicas que tornassem a vida daquela comunidade mais digna. É fato que a nossa Constituição de 1988 nos artigos 231 e 232 garante às populações indígenas os direitos inerentes à cidadania no estado democrático de direito, mas é sabido também que em nosso Congresso por anos a fio, mesmo após a democratização, as necessidades desses povos foram relegadas ao silenciamento conivente de quem deveria lutar pelo estabelecimento efetivo da lei.

Dessa forma, minha entrada no processo de retomada indígena ancestral (etnogênese) e meu retorno à universidade, para aprofundar meus conhecimentos nas epistemes que nos compõem como nação, veio acompanhado do engajamento político que busca operar ações afirmativas nos territórios indígenas. Sabemos que a palavra “território” denota mais do que terra: é o lugar dos afetos, das pertenças, das memórias coletivas. É o ente que imprime em nós relação real de parentesco com a montanha que nos aconselha em seu majestoso existir, o rio que nos lava as lágrimas, as árvores que nos embalam nas suas sombras frescas. É a localização no mundo de onde nosso umbigo está plantado, onde nosso amor floresce, onde nossos olhos se enchem de mar.

A agenda conta com oito pilares essenciais à integridade do sistema democrático brasileiro. São elas:

1- Despolitização e democratização das forças de segurança

2 - Equilíbrio entre os poderes da república

3 - Defesa e fortalecimento do sistema eleitoral

4 - Responsabilização e memória dos crimes contra a democracia

5 - Participação social

6 - Educação cidadã

7 - Qualificação e promoção do debate público

8 - Combate à rede internacional de autoritarismo

Chão e lugar

O bioma que nos pariu é quem identifica nossa subjetividade, pois o carregamos no corpo e na alma – eu trago para essas palavras os verdes múltiplos da Mata Atlântica e o azul celestial da Baía de Guanabara, pois sou do Rio de Janeiro e ele é parte de mim. E quanto a você? Qual dos seis biomas que temos em nosso território exerce guiança aos seus passos de caminhante nessa vida? Será o amazônico, o da Caatinga? Você é filhote do Cerrado, da Mata Atlântica como eu, do Pampa ou do Pantanal? O que a vegetação, os animais, o clima desses lugares dizem sobre você, sobre a cartografia afetiva do seu corpo-mapa, corpo-território, jeito-de-ser-no-mundo?

Repare: por mais que não tenhamos consciência disso, não sabemos ser gente à parte dos nossos territórios. O lugar de onde viemos imprime em nossos corpos marcas e estabelece conexões que nos seguirão (ou guiarão) por toda vida, definindo nosso jeito de comer, vestir, gastar nossos recursos, morar e até amar. Por isso é fundamental nos empenharmos no processo de solucionar seus problemas mais elementares como alimentação, moradia, saúde, educação e cultura. Em outras palavras, a bandeira da justiça social deve tremular alta no mastro da democracia verdadeira que queremos para o nosso país, dentre outras questões urgentes.

Juntar na luta

Não digo com isso que precisamos inventar a roda. Pelo contrário! Há muito que podemos fazer para somar a luta de quem já está atuando: usemos nossas redes sociais para dar visibilidade ao que já está sendo feito de bom; nos tornemos voluntários de coletivos que estão atuando com o pé no chão e o sonho em flor; façamos micropolítica nos ambientes onde circulamos, para reflorestar mentes, modificando mentalidades em prol do sonho comum do bem viver. Yvy Maraey, a Terra sem Males das narrativas ancestrais do povo Guarani, é lugar onde podemos chegar ainda em vida e lá haverá alimento farto para todos, nossos ancestrais dançarão conosco, doenças serão abolidas, pois finalmente teremos paz, terra e território. Que sonho bonito esse! Que sonho possível se estivermos juntos, de braços dados, engajados na vontade que move a força da vida!

Convite

Digo a você que me lê o seguinte. De uma coisa estou muito certa: assumir as pautas indígenas é uma das causas pelas quais vale a pena lutar. Permitir que a vida se desdobre sob a guiança da luta por memória e justiça, pela beleza de dias desfrutados coletivamente, pela soberania alimentar, pela preservação da grande teia da vida, pelas redes de afeto e confiança que podemos tecer juntos. Por todos e todas que vieram antes de nós e impregnaram o chão de nossa terra com o sangue da luta e da resistência, que deixaram seus saberes através dos encantados, pelos que preservam a pedagogia das folhas e das plantas mestras para os que hoje aprendem e multiplicam conhecimento de maneira orgânica na educação popular. Sim, por toda gente que luta amorosamente por dias mais fraternos e pacíficos, eu te convido: vamos juntos?

Newsletter

Mais recentes

Acampamento Terra Livre: A ocupação que ousa pensar um devir indígena para o Brasil pós-Bolsonaro

Acampamento Terra Livre: A ocupação que ousa pensar um devir indígena para o Brasil pós-Bolsonaro

Uma reflexão da Escola de Ativismo sobre a ocupação em Brasília que é a maior mobilização indígena do país

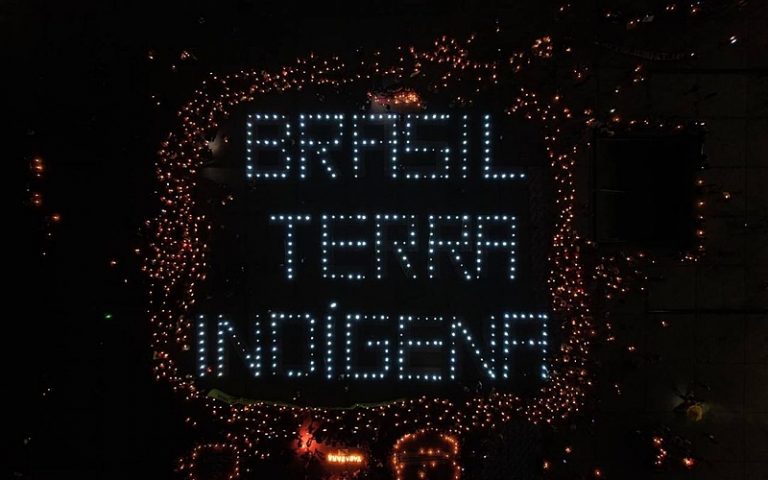

O Acampamento Terra Livre (ATL), que já teve 20 edições e acontece sempre no mês de Abril, é a maior ocupação indígena do planeta e agrega representantes dos diversos povos indígenas presentes em nosso território, que ecoam suas vozes para muito além da aridez do planalto central, onde se reúnem. São vozes que se unem contra o genocídio indígena e por dignidade, justiça, respeito e, sobretudo, demarcação de terras. Porque, como afirmam, sem demarcação não há democracia, e o futuro é indígena.

“Nossos ancestrais sempre nos ensinaram como devemos viver bem, em plena harmonia com outros seres viventes dessa terra mãe. É preciso aliar isso às ferramentas atuais sem deixar que estas desconsiderem esses ensinamentos. O tempo passa e o mundo se transforma, a sociedade se moderniza. Temos que acompanhar esses ciclos da evolução” (1) – Braz França, liderança Baré, ex-diretor da FOIRN.

Diversidade de saberes, diferentes formas de viver

Apesar da colonização e de todo projeto etnogenocida do Estado Brasileiro nesses mais de 500 anos de Brasil, o ATL é exuberante em riqueza cultural e humana – e em resistência também! Apesar das diversas ocorrências de processos de extermínios, os povos indígenas do Brasil resistem. São 305 povos indígenas diferentes em nosso país, representando uma diversidade sem igual no planeta. O ATL conta com marchas, cartazes, banner humano, dentre outras modalidades de ação direta que botam em movimento as reivindicações dos povos ali representados.

Ao longo da programação do 19º ATL em 2023, os diversos grupos indígenas decretaram emergência climática, cerrando fileiras diante de uma questão que afeta toda a humanidade, e conclamaram uma mobilização permanente contra o Marco Temporal que é uma questão que afeta diversos povos hoje no Brasil.

“Minha geração já pegou um território demarcado, homologado, mas a geração dos meus avós não vivenciou isso. Pode parecer que a gente, jovem, não entende esse processo de luta pela terra, mas nossas lideranças são muito cuidadosas em repassar tudo o que acontece, como foi construído tudo aquilo, para a gente conseguir ter acesso ao nosso território”. – João Victor Pankararu, liderança jovem do povo Pankararu.

As demandas e conquistas do 19º Acampamento Terra Livre

Os cerca de seis mil indígenas representando 200 povos, ocuparam a Praça da Cidadania, em Brasília, na maior mobilização indígena do Brasil. E, ao final do ATL, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e suas sete regionais assinalaram em documento a demarcação de terras como ação principal para a garantia dos direitos dos povos originários no país. No documento, a Apib ressalta que o que se passa atualmente não permite que seja possível comemorar os poucos avanços institucionais ocorridos em 2023.

Ainda no 19º ATL, os indígenas que ali compareceram destacaram a resistência do povo Yanomami, que passa por uma situação genocida, de violações de direitos elementares causada pela invasão do território sobretudo por garimpeiros. Os nove indígenas do povo Guarani e Kaiowá detidos de maneira injusta também foram lembrados e, muito em razão da mobilização do ATL, foram libertados no último dia do acampamento.

Mulheres em luta durante a Marcha das Margaridas de 2023

Foto: Vitória Rodrigues

A agenda conta com oito pilares essenciais à integridade do sistema democrático brasileiro. São elas:

1- Despolitização e democratização das forças de segurança

2 - Equilíbrio entre os poderes da república

3 - Defesa e fortalecimento do sistema eleitoral

4 - Responsabilização e memória dos crimes contra a democracia

5 - Participação social

6 - Educação cidadã

7 - Qualificação e promoção do debate público

8 - Combate à rede internacional de autoritarismo

A mensagem principal do ATL foi “o futuro indígena é hoje, sem demarcação não há democracia!”, que deixam claro a esperança de um devir indígena para o país, que possa viver e respeitar a cultura e os modos das centenas de povos ocupando de Oiapoque (2) a Chuí no território brasileiro. E tendo isso em vista, foi entregue um documento ao presidente Lula chamado “Sem demarcação não há democracia!”, no qual são reconhecidos os avanços, mas é assinalado de maneira crucial as inquietações em relação ao posicionamento da Advocacia Geral da União (AGU) relativo ao Marco Temporal, que ainda em 2024 continua sob vistas, e também foi lembrado a ausência de um cronograma para a retomada da política de demarcação e proteção das terras indígenas.

Ao final da ocupação, o governo brasileiro entregou os decretos de homologação de seis Terras Indígenas (TI): TI Rio dos Índios (RS); TI Avá-Canoeiro (GO); TI Tremembé da Barra do Mundaú (CE); TI Kariri-Xocó (AL); TI Uneiuxi (AM) e TI Arara do Rio Amônia (AC). Dessa forma, quebrou-se um jejum de quase 6 anos sem a garantia deste direito fundamental dos povos indígenas.

“Para meu povo Baniwa, território significa um lugar sagrado, porque o povo Baniwa se originou de um lugar sagrado chamado Ripana, que é o umbigo do mundo. É uma cachoeira e, segundo as nossas narrativas, as nossas metodologias, nós nascemos de uma vagina feita de pedra. Então nossa conexão com o território é sagrada, porque a gente nasceu dessa Ripana, dessa cachoeira, chamada atualmente Uapuí, e a gente está ligada a esse lugar”. – Francy Baniwa, liderança do povo Baniwa.

Notas:

1. Todos os depoimentos foram coletados no 18º Acampamento Terra Livre e estão presentes na excelente publicação Povos Indígenas do Brasil (2017/2022), do Instituto Sócio Ambiental

2. Expressão popularmente utilizada como referência às extremidades do território brasileiro. Tecnicamente, o extremo Norte brasileiro situa-se no alto do monte Caburaí (1456 metros de altitude), município de Uiramutã, estado de Roraima, na divisa do Brasil com a Guiana.

Newsletter

Mais recentes

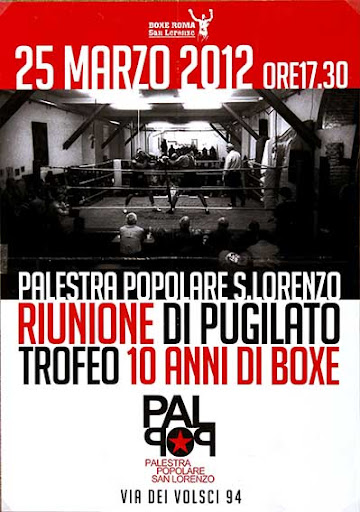

Boxe antifascista

Boxe antifascista

Breno Macedo* nos conta sobre o passado, presente e o futuro do boxe que não rende loas a figuras conservadoras e direitistas

“O recente movimento do boxe antifascista brasileiro teve como espelho realidades externas, para depois olhar para seu próprio passado e retomar o diálogo com os boxeadores esquerdistas de décadas atrás.”

O boxe, esporte que tem trazido muitas medalhas ao Brasil nos Jogos Olímpicos, está presente na sociedade brasileira desde meados da década de 1920. Apesar do seu forte caráter popular e do histórico de adesão pela classe trabalhadora, o boxe nunca esteve muito marcado politicamente no Brasil. Ao pensar a relação entre boxe e política, as lembranças mais vivas são as que relacionam o esporte a um certo conservadorismo, a um flerte com a direita, principalmente quando se faz referência a alguns dos boxeadores de maior destaque do Brasil.

Eder Jofre, como atleta campeão do mundo nos anos 1960 e 70, foi amplamente utilizado pelo regime militar, tal como fizeram com Pelé e a seleção do tri. Quando se aposentou e resolveu se envolver com política eleitoral, Jofre foi vereador por 18 anos seguidos na cidade de São Paulo, a maior parte do tempo pelo PSDB. Sua atuação política foi discreta e poucos benefícios trouxe para o grupo social de onde emergiu: o proletariado.

Outra estrela do pugilismo nacional que também veio da pobreza, que se envolveu com política e que teve atuação discreta, foi o soteropolitano Acelino ‘Popó’ Freitas, campeão do mundo nos anos 1990 e 2000. Popó se aposentou dos ringues em 2007, e, em 2011, aproveitando a fama de ídolo nacional do esporte, foi eleito deputado federal pelo Republicanos, que à época se chamava PRB. Apesar de ter um filho LGBTQIAPN+ e de ser afro-descendente, Popó declarou apoio a Bolsonaro em 2022.

Quando olhamos para os ídolos mais recentes do boxe, como por exemplo o medalhista olímpico em Londres, Esquiva Falcão, o retrospecto não muda muito. Apesar de preferir não se posicionar entre “Lula ou Bolsonaro”, Esquiva vez ou outra solta declarações que mostram sua visão de mundo. Em 2017, Falcão se envolveu numa discussão no Twitter com Thais Araújo e Emicida, criticando o discurso antirracista proferido pela atriz no TEDX São Paulo. Na ocasião, Esquiva se posicionou contra o Dia da Consciência Negra; dizia ser mais importante o “Dia da Consciência Humana”. Ironicamente, menos de um ano depois deste episódio, o pugilista sofreu ataques racistas na internet. Ao ser chamado de macaco no Twitter, o boxeador evangélico respondeu dizendo: “Deus lhe abençoe”. Em 2021, fechou patrocínio com a Havan, participando de um grande evento promovido por Luciano Hang, o famoso “véio da Havan”. Ao anunciar a escolha em patrocinar o pugilista, o empresário disse que “Esquiva tem a cara da Havan: é simples, não tem medo de trabalhar e tem uma história de superação”. Esquiva não relutou em aliar sua imagem a de um personagem tão contraditório como o “véio da Havan”, sonegador de impostos, antivacina, com íntimas relações com o governo Bolsonaro.

Se analisarmos politicamente o mundo das lutas, dos esportes de combate, percebemos que o boxe ainda é “menos direitista” que o MMA e o Jiu-jitsu (1), por exemplo. Lutadores, treinadores e ex-atletas destas modalidades não hesitam em se alinhar ao bolsonarismo, demonstrando o pensamento hegemônico dos praticantes destas lutas. Os principais nomes da família Gracie, baluartes do Brazilian Jiu-Jitsu (2), declaram apoio e mantêm relação de proximidade com Bolsonaro e seus filhos. Antigos ídolos do MMA, Wanderley Silva, Rodrigo Minotauro, José Aldo e Maurício Shogun, também ostentam fotos em motociatas ao lado de Jair. No campo dos atletas ativos no UFC (3), o bolsonarismo também está presente, vide declarações de nomes como Borrachinha, Gilbert Durinho, Igor Araújo e Deiveson Figueiredo, atletas de destaque do MMA.

Raiz revolucionária

Há, entretanto, no mundo do boxe brasileiro, personagens reconhecidamente como de esquerda. Os irmãos Zumbano, que foram um dos principais grupos familiares de pugilistas, tiveram relação próxima com movimentos esquerdistas no Brasil. Waldemar Zumbano, que foi boxeador nos anos 1930 e treinador de renome entre os anos 1940 e 1990, teve íntima relação com movimentos revolucionários na década de 1930. Waldemar chegou a ficar na ilegalidade durante a ditadura Vargas, participou ativamente da “revoada dos galinhas verdes” em 1935, quando antifascistas enfrentaram os integralistas no centro de São Paulo. Waldemar fazia parte da Brigada de Choque do Partido Comunista (4). Um dos irmãos de Waldemar, Higino Zumbano, também militou em frentes esquerdistas na década de 1930. Durante a ditadura militar que teve início em 1964, os irmãos Zumbano já não mais militavam em grupos armados, como fizeram décadas antes. As torturas, prisões e exílios que sofreram, somados ao peso da idade, fizeram com que a família Zumbano passasse a evitar a vida política. Pouco a pouco, o passado de militância socialista dos Zumbano foi apagado, silenciado, e hoje pouco se fala sobre esse tema.

No Brasil, o movimento de boxe antifascista evoca a memória de Waldemar Zumbano, personagem que já enxergava o esporte como uma ferramenta de transformação social há décadas atrás. Waldemar Zumbano defendia a popularização e estatização do boxe no Brasil já nos anos 1950, antes mesmo do governo revolucionário de Cuba colocar em prática tais medidas. A linha de pensamento de Waldemar Zumbano, entretanto, não teve uma trajetória linear até o atual boxe nacional. O recente movimento do boxe antifascista brasileiro teve como espelho realidades externas, para depois olhar para seu próprio passado e retomar o diálogo com os boxeadores esquerdistas de décadas atrás.

Como surgiu o boxe antifascista?

Boxeadores, lutadores e praticantes de artes marciais flertando com o espectro político de direita não é exclusividade do Brasil de Jair Bolsonaro. Por permitir gerar uma rápida associação a valores como machismo, homofobia, nacionalismo, supremacia e meritocracia, não é de hoje que o Boxe atrai fascistóides para seu seio. Apesar do esporte ter sido amplamente difundido e utilizado como símbolo nacional na União Soviética e em Cuba de Fidel, o boxe também foi, historicamente, apropriado por simpatizantes do fascismo.

Não por acaso, o movimento do boxe antifascista surgiu justamente onde surgiu o fascismo de Benito Mussolini: a Itália. País onde o boxe é muito popular desde meados do século 20, a Itália possui uma cena de boxe bem estabelecida, o que faz com que tal modalidade seja difundida por toda geografia do país (diferentemente do Brasil). Em meados dos anos 1990, começaram a surgir as primeiras academias antifascistas, que se auto-intitulavam Palestra Popolare, ou academia popular, em tradução direta.

Mariano Aloíso, imigrante calabrês em Roma, foi um dos fundadores da Palestra Popolare San Lorenzo, que fica em bairro homônimo no centro de Roma. Amante do boxe e militante antifascista desde jovem, Mariano se via obrigado a treinar com professores simpatizantes do fascismo italiano. Com pouco mais de 20 anos, adepto da cultura Skinhead Antirrascista (Sharp – Skin Heads Against Racial Prejudice e Rash – Red and Anarchist Skin Heads) (4), Mariano decidiu fazer algo para mudar aquela situação. Ao invés de fazer como boa parte de seus amigos, que se negavam a praticar boxe para não ter que conviver com fachos, Mariano se uniu com camaradas que passavam pela mesma situação para fundar uma “academia vermelha”, ou Palestra Popolare.

A proposta era simples: criar uma academia de boxe livre de símbolos fascistas e comportamentos discriminatórios, espaço que atendesse a demanda do público de esquerda e extrema-esquerda. Mariano cita que, além da paixão pelo pugilismo, treinar boxe também tinha uma importância prática para tal público, uma vez que desenvolvia a autodefesa e o preparo físico para militantes de esquerda. O ítalo-baiano Carlos Marighella se orgulharia. Conflitos com grupos neonazistas não eram raros àquela época, o que demandava que os antifascistas estivessem prontos para algum eventual embate físico.

A Palestra Popolare San Lorenzo pouco a pouco foi ganhando corpo. Ocupando um prédio municipal que se encontrava abandonado na cidade, a Palestra foi atraindo cada vez mais adeptos, pessoas que se sentiam seguras em frequentar um lugar que se definia como antixenófobo, anti-homofóbico, antimachista e anticapitalista. Com o passar dos anos, a Palestra se filiou a Federação Pugilística Italiana e passou a participar de campeonatos oficiais, ganhando terreno num espaço até então inacessível a militantes de esquerda. Novas modalidades de luta passaram a ser ministradas na academia e o campo de atuação não se restringia apenas ao boxe, abarcando também outros esportes de combate e atividades físicas.

A história de Mariano com a Palestra Popolare San Lorenzo é apenas um exemplo prático de como começaram a surgir as academias antifascistas. Na mesma época que surgiu a primeira Palestra em Roma, em Cosensa na Calábria, sul da Italia, surgia a Associação Boxe Popolare, criada nas mesmas condições que a San Lorenzo. Este mesmo movimento que ocorreu na Itália do final dos 1990 ocorreu em outros países nas décadas seguintes. Inglaterra, Áustria, Espanha, França e Argentina viram surgir suas “academias vermelhas” nos anos 2000.

Torneio de boxe antifascista na Itália

O boxe antifascista chega ao Brasil

Inaugurada em 2003, a academia MM Boxe em Rio Claro, interior de São Paulo, criou laços com algumas academias populares italianas a partir de 2015, quando já tinha mais de dez anos de trabalhos sociais com jovens da cidade. Ao conhecer os conceitos defendidos pelos camaradas italianos, tais como a não-mercantilização do esporte, o combate ao racismo e o machismo, o respeito pela diversidade e a autogestão, a MM Boxe “caiu em si” e entendeu que se tratava de uma “Palestra Popolare à brasileira”. Ainda que não tivesse se definido como antifascista anteriormente, a MM Boxe já realizava uma ação direta por meio do esporte há anos. A influência conceitual dos camaradas italianos fez com que a academia de Rio Claro passasse, desde então, a se definir como ela sempre foi: antifascista. Trabalhando com o boxe competitivo de alto rendimento, a MM Boxe enviou sua equipe de atletas para treinar e lutar em academias populares italianas em 2016 e 2018. Jovens negros e periféricos do interior do Brasil viajaram para a Europa, sendo recepcionados por uma rede de companheiros de esquerda em cidades como Roma, Bologna, Genova, Perugia, Napoli, entre outras. Um dos treinadores da MM Boxe, Breno Macedo, passou seis meses em Roma em 2017, dando aulas de boxe na Palestra Popolare Quarticciolo, academia que hoje (2024) se configura como a maior academia antifascista da Itália.

A primeira equipe de boxe do Brasil que nasce como antifascista, fundada como uma forma de ação direta contra o fascismo, é o Boxe Autônomo, de São Paulo. “Apadrinhada” pela MM Boxe, o projeto do Boxe Autônomo surgiu de companheiros que conheciam a cena do esporte popular em outros países e que se lamentavam de São Paulo não ter uma cena do boxe antifa. O Boxe Autônomo começou dentro da ocupação Leila Khaled, na Liberdade, que recebia famílias de imigrantes de origem palestina e migrantes de diferentes regiões do Brasil. Defendendo bandeiras como o anticapitalismo, o antimachismo e o antirracismo, o Boxe Autônomo passou e passa por diferentes espaços populares de São Paulo, como a Ocupação Mauá e a Comunidade do Moinho, até estabelecer sua sede na Casa do Povo, centro cultural da comunidade judaica no Bom Retiro.

Buscando oferecer um ambiente para a prática do boxe livre de homofobia, do machismo, da xenofobia, da intolerância religiosa e de pensamentos preconceituosos, o Boxe Autônomo atende uma demanda da cidade de São Paulo. Hoje, em janeiro de 2024, circularam pela academia popular do Boxe Autônomo na Casa do Povo pessoas atraídas por diferentes motivos: militantes de esquerda, membros da comunidade LGBTQIAPN+, população do entorno, moradores de comunidades do centro de São Paulo, estudantes universitários identificados com a causa antifascista, pessoas de baixa renda atraídos pelos preços populares, trabalhadores da região central da cidade.

Realizar trabalho social com grupos desfavorecidos economicamente não é exclusividade do Boxe Autônomo ou da MM Boxe, pelo contrário. No Brasil, a maior parte dos e das pugilistas de destaque são oriundos de projetos sociais espalhados pelo país. Entretanto, é praticamente inexistente a consciência de classe e de raça por parte destes projetos, que acabam se esvaziando ideologicamente. Não é raro encontrar academias periféricas, composta majoritariamente por pessoas negras, que ignoram o tema do racismo estrutural brasileiro; garotas que praticam boxe, esporte que excluiu historicamente as mulheres de seu meio, dizendo serem antifeministas, influenciadas por líderes religiosos ligados a extrema direita brasileira; treinadores e atletas que trabalham com boxeadoras gays, mas que propagam ideias homofóbicas em seu dia a dia. As próprias boxeadoras LGBTQIAPN+ de destaque evitam tocar no assunto, para não levantar “bandeiras polêmicas” no Brasil homofóbico. Tais situações contraditórias são fruto desse vazio político que cerca o boxe brasileiro, e é também neste ponto que o boxe antifascista se propõe a fazer a diferença.

Hoje, a MM Boxe e o Boxe Autônomo inspiram movimentos parecidos em outras localidades do Brasil. Apesar de não haver por aqui uma rede de academias esquerdistas bem estabelecida, há um grande número de praticantes de boxe de esquerda, público que admira, suporta e dá forças aos projetos já existentes. Ao participar do circuito de competições oficiais da CBBoxe (6), a MM e o Autônomo também mostram que o esporte pode ser levado à excelência e trazer resultados sem perder seu caráter político. Uma coisa não anula a outra. Muito pelo contrário, o boxe se fortalece com o antifascismo e a política se difunde através do esporte.

TEXTO

Breno Macedo

Oriundo de uma família de boxeadores, foi atleta amador e chegou a ser campeão paulista.

publicado em

- 29/10/2024

Temas

AS ACADEMIAS

MM Boxe

Na cidade de Rio Claro (SP), a MM Boxe atende aproximadamente 30 crianças e adolescentes e 50 adultos. Realiza ainda festas e eventos culturais com a participação de grupos autônomos da cidade. Localizada em um antigo galpão ferroviário, a equipe atua no entorno do espaço, local que sofre de abandono do poder público e privado. Desde a sua fundação, em 2003, mais de mil crianças e adolescentes já passaram pela Academia.

Endereço: Rua 1B, 357, Cidade Nova, Rio Claro SP

Site: @mmboxe

Para conhecer mais: Canal do Youtube @mmboxe

Boxe Autônomo

O coletivo Boxe Autônomo, criado em 2015, já passou pela Ocupação Leila Khaled, Ocupação Mauá, Favela do Moinho e atualmente funciona na Casa do Povo, no Bom Retiro, em São Paulo, oferecendo aulas de boxe a preços populares. Oferece aulas gratuitas para crianças e jovens da região central de São Paulo, sem apoio governamental ou privado.

Endereço: Rua Três Rios, 252, Bom Retiro, São Paulo SP

Fachada de academia antifascista na Itália

Notas:

1. MMA (Mixead Martial Arts) e o Brazilian Jiu-Jitsu são modalidades de lutas muito popular no Brasil e onde os brasileiros obtém grande destaque internacional.

2. A Familia Gracie é conhecida no Brasil por criar e difundir o BJJ (brazilian Jiu Jistu), tendo como iniciadores desta tradição os irmãos Carlos e Helio Gracie, ainda na primeira metade do século passado.

3. A Brigada de Choque do Partido servia como uma espécie de batalhão de guarda-costas em manifestações e atos. A tensão entre comunistas e militares fascistóides era muito alta nos anos 1930 e a partir de 1935 deu-se início a um período de repressão violenta contra os esquerdistas.

4. Conferir pesquisa de mestrado da USP, “Sangue, Suor e Lágrimas: O Boxe em SP de 1928 a 1953”, de autoria de Breno Macedo.

5. Correntes que evocam as origens proletárias do skinhead inglês, onde filhos de classes subalternas britânicas conviviam com imigrantes jamaicanos e caribenhos. O skinhead, é, em sua origem, antirracista, e sua identidade visual foi sequestrada por movimentos neonazistas europeus.

6. Confederação Brasileira de Boxe, órgão máximo do esporte no país, ligado ao Comitê Olimpico Brasileiro.

Newsletter

- Regulação das Plataformas de Mídia Social: Uma medida crucial envolve a regulação das plataformas de mídia social, que frequentemente são catalisadoras da disseminação da desinformação em massa. As autoridades regulatórias devem implementar medidas rigorosas para conter a propagação de informações enganosas. Isso inclui a transparência das políticas de moderação de conteúdo, a remoção de conteúdo falso e a responsabilização das plataformas por danos causados pela desinformação.

- Valorização da Cadeia de Produção de Informação em Contextos de Desertos de Notícias: Em áreas com escassa cobertura midiática, é essencial valorizar e apoiar a produção local de informações. Isso inclui o fortalecimento de veículos de comunicação independentes e a capacitação de jornalistas locais para cobrir questões climáticas e socioambientais.

- Diversidade de Vozes: Promover a diversidade de vozes e perspectivas na discussão das mudanças climáticas e questões ambientais é crucial. Isso inclui dar voz a comunidades afetadas desproporcionalmente por esses problemas, como povos indígenas, comunidades tradicionais e grupos vulnerabilizados em territórios de contextos urbanos periféricos. Pesquisadores podem apoiar a amplificação dessas vozes e histórias.

- Justiça Climática e anti-racismo: A luta contra a desinformação ambiental deve estar ligada à promoção da justiça climática e equidade racial. Isso implica em abordar as disparidades socioeconômicas e raciais em relação às mudanças climáticas e garantir soluções equitativas. Pesquisadores podem contribuir com análises sobre essas disparidades, inclusive na pesquisa em comunicação, enquanto a sociedade civil pode fazer campanhas para pressionar os tomadores de decisão.

Mais recentes

Pensar o Brasil a partir do confronto e do revide

Pensar o Brasil a partir do confronto e do revide

É possível pensar a medalha de Hebert Conceição, sua comemoração eufórica ao som do nobre guerreiro negro lutador, seu grito de desabafo, como uma forma de revide contra as instituições e pessoas que militam contra o boxe.

Relembro alguns acontecimentos ocorridos durante os Jogos Olímpicos de 2021 no Japão. Foi nessa edição que o soteropolitano Hebert Conceição ganhou uma medalha de ouro de forma extraordinária, na modalidade Boxe Olímpico. Digna de um heroísmo épico, como nos jogos olímpicos da Antiguidade. Aliás, o boxe foi o esporte que mais medalhas rendeu ao Brasil naquela edição.

No dia 1 de agosto de 2021, Hebert Conceição comemora sua vitória, durante as quartas-de-final, aos gritos, em tom de desabafo, em frente às câmeras: “Eu mereço pra caralho! Tô trabalhando pra caralho, porra! Aqui é Brasil”. Eufórico, o atleta havia assegurado, com a vitória, uma medalha olímpica – ainda sem saber a cor. Mais tarde, segundo o próprio Hebert, a comemoração expansiva foi interpretada como atitude antidesportista por um dirigente da equipe de Portugal, que reclamou formalmente, através de uma queixa, ao Comitê Olímpico Internacional, organizador do evento. Nenhuma punição foi-lhe imputada.

Seis dias depois, na madrugada de 7 de agosto, acordo com os berros de Alex Mendonça, treinador de boxe olímpico, que me recebia em sua casa no município de Dias D’Ávila, região metropolitana de Salvador. Ele grita: “Nocaute, nocaute!”. Desço as escadas do pequeno sobrado e sou recebido por seu olhar lacrimejado, dividido entre minha recepção espalhafatosa e a TV da sala, onde, juntos, comemoramos incrédulos, e assustados, a conquista da medalha de ouro do boxeador baiano. Aos poucos, nos damos conta do acontecido. Em desvantagem, desde o início do combate, contra um atleta ucraniano invicto em competições oficiais havia mais de dois anos, o representante brasileiro o nocauteou, isto é, derrubou o oponente com um potente golpe cruzado com o punho direito. Venceu faltando pouco mais de um minuto para o término do duelo. Entre pedidos de desculpa pelos gritos e justificativas por não ter me acordado para assistir à luta final, Alex e eu nos abraçamos e comemoramos, junto de seu filho Yan e Acauã, meu assistente de pesquisa.

Corpos-territórios

Passados alguns dias, acompanhei a chegada de Hebert ao aeroporto de Salvador. Dezenas de pessoas, entre familiares, treinadores, atletas, amigos, profissionais da imprensa e simpatizantes, esperavam por sua chegada. Junto de Mone (Amonio Silva), treinador baiano da equipe brasileira representante em Tóquio, o medalhista foi recebido com grande festa. Um de seus amigos carregava uma grande caixa de som nos ombros, na qual ecoava uma única música, repetidamente:

Nobre guerreiro negro de alma leve,

nobre guerreiro negro lutador,

que os bons ventos calmos assim te levem

pra onde você for

“Madiba” é uma composição do bloco soteropolitano Olodum, gravada para o carnaval de 2015 e que homenageia o líder sul-africano Nelson Mandela. Foi cantada por Hebert, ainda em cima do ringue, no dia de sua triunfante conquista, e virou símbolo da medalha de ouro do boxeador. Em Salvador, cidade natal de Hebert Conceição, assim como de Robson Conceição, também campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016, a popularidade do boxe está intimamente ligada a outras práticas populares afrodescendentes, como o carnaval e a capoeira. Ou seja, tem suas bases no processo mais amplo da formação urbana soteropolitana, concomitante ao processo de reafricanização (1) que influenciou profundamente a juventude afrodescendente na capital baiana, a partir do surgimento e ascensão dos blocos afro, como o próprio Olodum, em meados dos anos 1970 do século 20. Assim, a qualificação de nobre guerreiro negro lutador aponta para o alcance e ancoragem das políticas de valorização da negritude propagadas de forma generalizada na vida social soteropolitana.

Dias antes, exatamente em 31 de julho, o então secretário de redação do jornal Folha de São Paulo, Roberto Dias, publicou uma opinião no referido jornal, intitulada As lutas nos jogos. Nesta, expõe sua aversão à prática do boxe, sugerindo, inclusive, seu banimento dos Jogos Olímpicos. Os argumentos apontados pelo autor não apresentam nenhuma novidade, sendo uma atualização de ideias difundidas há mais de cem anos no Brasil: o boxe é reduzido à agressão mútua, comparado de forma pejorativa a uma briga de galos e, portanto, deveria ser proibido. Para este, há de chegar o dia em que o boxe sairá do programa olímpico “pelos motivos certos”, ou seja, por não merecer ser considerado um esporte.

Narrativas de marginalização, repressão e perseguição policial, assim como aconteceu no passado com outras manifestações culturais afrodescendentes, como o samba e a capoeira – ou atualmente com o funk – foram constantes durante todo o século 20. O fato elementar e primordial a se considerar é que, no Brasil, historicamente, o boxe é um esporte praticado por gente pobre e preta – vide a composição da atual seleção olímpica, formada quase que integralmente por pessoas não brancas. As escolas e projetos sociais que iniciam e formam atletas competidores estão majoritariamente localizados em favelas, quebradas e bairros populares. É um saber desenvolvido nas periferias dos grandes centros urbanos, com protagonismo dos moradores, treinadores e atletas desses espaços. “O boxe é uma pedagogia da favela, playboy não luta boxe”, contou-me Raff Giglio, renomado treinador carioca.

O caráter gratuito e beneficente, o discurso político de que a formação cidadã é prioritária sobre a formação competitiva, assim como a aglutinação de outras atividades culturais no mesmo espaço, acabam por reforçar a propriedade de projeto social das academias de boxe olímpico. Assim, são crianças e jovens os principais atendidos por estas instituições. Ou seja, parte dos processos de socialização juvenil, assim como os ritos de iniciação à vida adulta, acontecem coetaneamente à iniciação e formação enquanto atletas competidores. Assim, a noção de que o boxe é um bem social tem sido fundamental para sua aceitação e inserção popular. Nesses territórios, o corpo esportivizado é, muitas vezes, salvo conduto, motivo de orgulho, dignidade e pertencimento frente às poucas perspectivas de renda da população jovem, à ineficácia de amparo do Estado e à violência policial cotidiana.

A cisão irrecuperável entre formas da sensibilidade (2) que marca a distância entre o feito de Hebert Conceição – nascido, criado e iniciado no boxe em um bairro da periferia de Salvador – e o texto de Roberto Dias é uma poderosa imagem para se pensar o confronto de raça e classe que estrutura a formação social do Brasil. Em um esforço de síntese, podemos dizer que Roberto Dias apresenta, em seus argumentos, o medo das elites através da hierarquização e desumanização de um saber racializado, ou seja, representa o modo de pensar e agir da branquitude; traduz a centralidade da violência antinegra em forma de opinião. Assim, é possível pensar a medalha de Hebert Conceição, sua comemoração eufórica ao som do nobre guerreiro negro lutador, seu grito de desabafo, como uma forma de revide contra as instituições e pessoas que militam contra o boxe. Sua vitória não foi comemorada pelo secretário de redação porque é a vitória de um Brasil específico. O Brasil do Quilombo dos Palmares.

Venho estudando o boxe há oito anos (3). Nessa trajetória, estive em academias, ginásios, ruas e fundos de quintal em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Havana e Santiago em Cuba. De forma geral, o que pude conhecer e verificar nesses últimos anos é a multiplicação das escolas de boxe olímpico no Brasil, fenômeno que tem relação com as políticas públicas desenvolvidas a partir do primeiro governo Lula (2002), com destaque para a implementação do programa federal Bolsa Atleta. Nesses espaços, e são muitas suas variações, o boxe é uma Escola. Possui método, pedagogia, disciplina, moralidade, história, ancestralidade e linhagem. Os professores, ou treinadores, que assumem protagonismo no processo (ensinar, acolher, salvar, projetar, circular), realizam um trabalho de dedicação e intenso comprometimento.

Como pesquisador do boxe, o que me chama atenção é a constante associação do boxe à pobreza, escassez e violência. O que é um equívoco, que varia da ingenuidade ao mau-caratismo. Boxe é sobre uma performance estética, ritual, esportiva, a partir de uma postura destemida, afrontosa e agressiva em um ambiente competitivo, regulado e regido por regras de conduta. Ou seja, a performance agressiva do boxe não possui relação direta com violência.

Assim, a partir de uma perspectiva etnográfica e da filosofia fanoniana (4), pontos de vista que informam minha escrita e ética, considero que a qualificação do boxe como exclusivamente violento é uma alegoria racista enquanto ferramenta de hierarquização, desumanização, deslegitimação e poder. Com a intenção de desassociar as duas coisas, acho importante compreendermos, mesmo que de forma provisória e pedagógica, alguns dos princípios que fundamentam o conceito de violência. Ao mesmo tempo, e com a mesma importância, precisamos entender algo que está conceitualmente mais próximo do boxe, que é justamente o revés da violência. Algo que chamo de revide.

Em um recente curso ministrado por mim, intitulado “Antropologia do Revide”, cheguei, colaborativamente, a uma definição prévia desses fundamentos que comunicam a violência, sendo:

- Segregação espacial/residencial;

- Terror policial e encarceramento;

- Marginalização econômica (sub-empregos e baixa remuneração);

- Assimetria no acesso à infraestrutura urbana e recursos sociais (hospitais, escolas, segurança, formas de mobilidade, etc.);

- Epistemicídio (apagamento/aniquilamento, invisibilização de saberes e formas de conhecimento);

- Linguagem que promove hierarquização subjetiva (desaprovação, hostilidade, desdém, infantilização, animalização, etc.).

Os quatro primeiros princípios têm sua materialidade perceptível nas políticas públicas e nos procedimentos da burguesia. São formas de conceber as relações de classe e raça que estruturam a sociedade brasileira. Já os dois últimos podem ocorrer de forma sutil e mesmo cordial, estando próximos do que o antropólogo Luís Roberto Cardoso de Oliveira classificou como insulto moral, que, “em vista de sua aparente ‘imaterialidade’, tendia a ser invisibilizado como uma agressão que merecesse reparação” (5). De forma geral, a interconexão destes princípios nos permitem identificar e nomear como violência as formas como se dão a manutenção dos privilégios da branquitude (6).

TEXTO

Michel de Paula Soares

Doutorando em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, pesquisador do LabNAU\USP, atua também como gestor e treinador do Boxe Autônomo

publicado em

- 29/10/2024

Temas

Por outro lado, o revide seria toda e qualquer forma de reação, oposição ou insurgência contra esses seis princípios. Não é, portanto, outra forma de violência, pagar na mesma moeda. São saberes extensivamente praticados por pessoas, coletivos e populações que sofrem a violência. Ou seja, são formas criativamente inventadas no sentido de se criar condições para se viver uma vida digna. Sendo a violência antinegra uma dimensão constitutiva das relações sociais e da reprodução da ordem urbana, considerando o antagonismo estrutural que existe entre sociedade civil e negritude, são as práticas de revide que permitem nos aproximarmos de um entendimento real sobre assimetrias, desigualdades e performances de poder. Aqui não estou inventando a roda. O revide está amparado na ideia de contraviolência, de Frantz Fanon (7); no quilombismo de Abdias Nascimento (8), nas práticas de desvio de Édouard Glissant (9).

Práticas de revide não são, necessariamente, respostas imediatas e diretas, não se resumem a um contra-ataque (mas também podem ser). Não significam declaração de guerra, muito menos instabilidade psíquica. São condutas constantemente operadas no cotidiano, historicamente elaboradas desde o estabelecimento das relações coloniais em solo brasileiro. Isso porque não apenas a morte social, mas a resistência ao sistema colonial – perpetuamente atualizado – realizada através de um imenso leque de táticas e estratégias, negociações e conflitos, rupturas e guerras, festas e agregações diversas, fundou a experiência afrodescendente em solo brasileiro. Assim, pedagogias, tradições e saberes em prol da gestão da vida e das sociabilidades que renegam a necropolítica (10) são constantemente criadas e recriadas em contextos associativos diversos. Inclusive nas escolas de boxe olímpico (11). Espaços autônomos para se “cantar, folgar e brincar” (12), práticas de rivalidade e de solidariedade, são inúmeras as formas de revide. São ações políticas organizadas, independentemente de suas eficácias ou radicalismos, produzidas também através do autocuidado, da opacidade, da disciplina, ou mesmo como fuga, negociação, acordos coletivos. Tem a ver com “estratégias, técnicas e ferramentas que somente uma corporalidade e subjetividade capaz de habitar a fragilidade consegue desenvolver” (13).

Muitas dessas características foram construídas na experiência coletiva da diáspora africana em Brasil. Ou seja, aprender a se proteger, a proteger o próprio corpo e o coletivo, a si próprio e ao irmão, aprender a revidar a partir de diversas maneiras é uma pedagogia fundamental que atravessa a história do Brasil desde a chegada do primeiro navio negreiro. Dessa maneira, não apenas práticas e tradições religiosas, políticas e socioeconômicas, mas também festas, agremiações esportivas e performances de gênero podem ser pensadas e discutidas enquanto resultado dos embates diretos contra o racismo que organiza a sociedade brasileira em suas diversas escalas.

O revide também não pode ser confundido com o pacifismo, muito menos com a conciliação (14). No Brasil, a construção de uma suposta democracia racial, pautada no pressuposto de uma multirracialidade mais ou menos harmônica, é sustentada pelo projeto conciliatório de classe e raça que busca invisibilizar uma assimetria fundamental. É essa conciliação arquitetada pela Estado e pela burguesia que vai permitir, por exemplo, a apropriação de práticas e saberes afrodiaspóricos enquanto símbolo nacional, passível de ser consumida, apropriada, vendida, manipulada, contrabandeada, roubada, enquanto mantém o controle e subordinação racial através da violência. Em outras palavras, “para manter a acomodação das possíveis tensões raciais, utiliza-se do argumento cultural retirando-lhe o seu conteúdo racial” (15).

O pacifismo forçado, vigiado e controlado pelo Estado e pela burguesia não passa de um dispositivo que opera na chave da segregação e da gentrificação. O pacto narcísico da branquitude (16) pressupõe a ficção de relações sociais pacificadas, a partir da evitação de confronto pessoal ou coletivo. Dessa forma, podemos afirmar que a branquitude não desenvolveu conhecimento, tradição e subjetividade para ser confrontada. Por isso, por ter desenvolvido, enquanto tradição, ter medo (17), não suporta ser confrontada. É dessa incapacidade que nasce a aversão ao boxe. Porque o boxe é sobre confronto, revide (18), ou seja, não é sobre bater e apanhar, mas sim sobre ser confrontado e conseguir revidar. É sobre disputa de território, no espaço e no tempo. Logo, forma uma coletividade que suporta o confronto enquanto parte fundamental das relações sociais. Confronto em diversas escalas: o confronto contra si, contra o próprio medo; o confronto contra a diferença que representa o outro, o confronto contra o ego, contra o medo da intimidade que é tocar a face do outro e ser tocado; e o confronto do ambiente competitivo em si.

***

Dessa maneira, contra uma tendência neoliberal de subestimar os conflitos em mérito da formação de sociabilidades pacificadas, considero o revide como padrão relacional preeminente às relações de conciliação e submissão dos corpos e coletivos racializados. Isso porque, na América colonial recriada sob a plantation, o corpo oprimido, racializado, nunca esteve submisso, jamais deixou de revidar. Ou seja, reações contra a violência estrutural e programática do Estado e da branquitude são fundamentais para entender a formação das relações de classe, raça e gênero no Brasil.

Perto do final, espero ter deixado óbvia a importância de se priorizar a dimensão racial enquanto categoria analítica. Ou seja, reconhecer a dimensão central do racismo na manutenção das relações sociais e na produção dos espaços, instituições, territórios e formas de circulação. É a partir dessa consideração que podemos pensar o revide como padrão relacional atuante no Brasil desde sua formação colonial. Partindo da implicância que significa viver em uma nação cujo projeto histórico e ideal de brasilidade – o povo brasileiro – é pautado pela antinegritude, é preciso levar a sério quando treinadores dizem que o boxe é um projeto de emancipação do povo negro. O que significa alcançar o mais alto posto da representatividade esportiva nacional em uma nação pós-escravista, cujo Estado e burguesia atualizam sistematicamente suas instituições, ideologia e valores pautadas no racismo? O grito de Hebert Conceição talvez nos indique um caminho para essa resposta.

Notas:

1. Osmundo Pinho. “O mundo negro: Sócio-antropologia da reafricanização em Salvador”. Tese de Doutorado em Ciências Sociais apresentada ao Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2003.

2. Édouard Glissant. “Espaço fechado, palavra aberta”. Tradução de Diva Barbaro Damato. Estudos Avançados, vol.3, nr.7, 1989.

3. As ideias apresentadas nessa comunicação fazem parte da tese Antropologia da Esquiva – Ancestralidade, pedagogia e coragem na formação do boxe olímpico brasileiro, defendida no PPGAS/USP.

4. Frantz Fanon. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

5. Luís Roberto Cardoso de Oliveira. “Existe Violência Sem Agressão Moral?” Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol.23, nr.67, 2008.

6. As “novas” inquietações epistemológicas compreendem que a violência em seu viés físico, intelectual, cultura e político, está no cerne da manutenção dos privilégios da branquitude, na submissão de negros e indígenas na América Latina. O que percebo, entretanto, é que há uma apropriação limitada da categoria. Ver: Ana Luiza Pinheiro Flauzina. “Pelo amor ou pela dor: apontamentos sobre o uso da violência como resistência ao genocídio”. In: Motim: horizontes do genocídio antinegro na Diáspora. Brasília: Brado Negro, 2017.

7. Frantz Fanon. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968

8. NASCIMENTO, Abdias. “Documento 7: O Quilombismo”. In: O Quilombismo: Documentos de uma Militância Pan-Africanista. São Paulo: Editora Perspectiva; Rio de Janeiro: Ipeafro, 2019.

9. Édouard Glissant. “Espaço fechado, palavra aberta”. Tradução de Diva Barbaro Damato. Estudos Avançados, vol.3, nr.7, 1989.

10. MBEMBE, Achille. “Necropolítica”. Arte & Ensaios nr.32, 2016.

11. É desse dom, desse vir-a-ser sempre pulsante que o Estado se vale em forma de representação nacional nos Jogos Olímpicos, em complexos arranjos, saturados por conflitos e negociações.

12. REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989 (2009).

13. Jota Mombaça. “Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da violência!” 32º Bienal de São Paulo, Incerteza Viva. Fundação Bienal de São Paulo, 2016.

14. O arcabouço teórico de Frantz Fanon é, novamente, fundamental para o desenvolvimento de uma perspectiva radical, não pautada pela conciliação. Isso porque sua tese fundamental, desenvolvida em Os Condenados da Terra (1968) é que a partir da perspectiva da conciliação (moderna, humanista) não há dispositivos de compromisso ou de superação para a incomunicabilidade, e essencialmente, inhumanidade projetada no corpo negro.

15. Sílvio Humberto dos P. Cunha. “Um retrato fiel da Bahia: sociedade-racismo-economia na transição para o trabalho livre no Recôncavo açucareiro, 1871-1902”. Tese de doutoramento apresentada ao Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas para obtenção do título de Doutor em Economia.

16. Maria Aparecida Silva Bento. “Pactos Narcísicos no Racismo: Branquitude e poder nas organizações e no poder público”. Tese de doutoramento apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutora em Psicologia. 2002.

17. “Como sabemos, é necessário um mínimo de imaginação para se ter medo. Mesmo os chamados medos instintivos, os ‘medos animais’, não são senão atos de imaginação entranhados no etograma da espécie por um doloroso aprendizado originário, imemorial, como nos ensinaram Friederich Nietszche e Samuel Butler. Pois é preciso aprender, ter aprendido, a ter medo”. In: Eduardo Viveiros de Castro. “O medo dos outros”. In: Revista de Antropologia. São Paulo, USP, v. 54, nr 2, 2011.

Newsletter

Mais recentes

Ativismos e democracia: “Primeiro a sabedoria ancestral e depois o conhecimento”

Casé Angatu: Ancestralidade Tupinambá, os desafios do movimento indigenista no Nordeste e a luta por demarcação de terra

"Primeiro a sabedoria ancestral e depois o conhecimento", disse Angatu na série Ativismos e Democracia, da Revista Tuíra #4

Katuara, Katukaruene e Katupituna … Emimotara opá katuana pupé pá (1).

Meu nome é Casé Angatu. Meu nome não indígena, que está no registro de nascimento, é Carlos José Ferreira dos Santos. Nasci em 20 de outubro de 1963.

Minha formação é em História pela Unesp de Franca. Sou mestre em História pela PUC de SP, Doutor em Arquitetura e Urbanismo da FAU/USP, com pós-doutorado em Psicologia pela Unesp de Assis/SP. Sou historiador como profissão, professor universitário, indígena e militante pela luta do meu povo. Chamam de ativista, mas prefiro a palavra militante, pois sou antes de tudo um indígena. Antes de ser historiador, professor universitário, mestre, doutor, eu sou indígena e me oriento pela sabedoria dos meus ancestrais e daqueles que já se encantaram, pela sabedoria da natureza. Primeiro vem a minha indianidade, depois a formação. Primeiro, a indianidade depois, a profissão. Primeiro a sabedoria ancestral e depois o conhecimento.

Sou autor de alguns livros, o mais conhecido “Nem tudo era italiano” (2), escrito há mais de 28 anos, onde trato da presença indígena na cidade de São Paulo. E de vários outros artigos, capítulos, vídeos, filmes, tratando sempre da temática indígena.

Povo e território tupinambá

Eu vivo com o povo Tupinambá. Eu sou do povo Xukuru. O povo do meu pai é de Palmeira dos Índios, Alagoas. Minha mãe é Kaigang do interior paulista. Os dois se conheceram, casaram e foram viver na cultura Xukuru, onde cresci por muito tempo. Vim morar com o povo Tupinambá, em Olivença, que fica na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. A Terra Indígena Tupinambá envolve três municípios: Ilhéus, Una e Buerarema.

O povo Xukuru é um povo de luta, mas como estou vivendo com o povo Tupinambá, vou falar dele. É um povo Tupi, o principal povo em quantidade que ocupava a faixa litorânea do Brasil quando das invasões europeias do século XVI. Sim, este país foi invadido e não foi “desinvadido”. Os invasores não foram embora e estão aqui há 524 anos. O povo Tupinambá foi um dos primeiros povos na linha de contato, na linha de frente, de resistência e de re-existência das invasões europeias.

Os nossos mais antigos contam: os tupinambás eram um povo que tinha aquilo que chamam de antropofagia, mas que eu chamo de angakaru (anga=alma, karu=comer), que é comer a alma. É uma negação da ideia de canibalismo, uma contraposição à ideia de antropofagia. Nas lutas entre os parentes, o guerreiro (ou a guerreira) era levado para aquela aldeia “vitoriosa” e, depois de um ano de convivência, ou mais, ou menos, era ritualisticamente devorado no sentido de respeito a esse guerreiro. Não era um ato de barbárie.

Pierre Clastres tem alguns textos que falam sobre essas questões. O livro é “A Sociedade contra o Estado” (3). Ele se inspira nas lutas dos meus ancestrais. Também há pensadores como Rousseau que apontam isso não como barbárie. O amor também era livre. Não havia a família monogâmica; podia haver, mas não era um princípio. Nós não éramos e nem nunca fomos binários. Não temos a binariedade, o bem e o mal, o certo e o errado, o homem e a mulher, o paraíso e o inferno.

Nós, contam os ancestrais e ainda vemos hoje, não éramos binários na nossa relação com a vida, com a natureza. Nós somos a natureza e a natureza faz parte de nós também. Não há uma binariedade, há outra forma de se relacionar com o mundo. Então os invasores, estranharam e detestaram, até porque eles queriam as nossas terras. Só há duas formas de espoliar a terra de um povo que não quer ceder essas terras: genocidando – e assim começa o genocídio – ou etnocidando, tentando catequizar, tentando nos aldeanizar, desindializar. Essa é a história do contato com os invasores europeus do século XVI.

“Nós somos a natureza e a natureza faz parte de nós também. Não há uma binariedade, há outra forma de se relacionar com o mundo”.

Invasão e resistência

Os tupinambás foram os que mais sofreram junto com os aimorés, com os goitacazes e outros povos que estiveram na linha de frente do processo de invasão. A violência foi tão grande porque sobre nós foi decretada a chamada “guerra justa”, entre aspas, porque esse termo era aplicado pelos portugueses, pelos jesuítas, pelos invasores para justificar o genocídio, o etnocídio, o estupro, a prisão, a escravidão dos povos originários que não aceitavam a dominação e se rebelavam. Nós protagonizamos o tempo todo formas de resistência e re-existência e por vezes ainda persiste a ideia de que os tupinambás deixaram de existir no século XVII ou ainda no século XVI, tamanha a violência que essa “guerra justa” provocou em nossos corpos, em nossas almas, sobre nós. Restava resistir e reexistir.

Em nossa cantoria, a gente faz o nosso Toré. Lá em Olivença se chama Porancy. A gente canta em Olivença, assim:

Tupinambá subiu a serra todo coberto de pena.

Ele foi, ele é, ele é o Rei da Jurema.

Ou seja, nós subimos a serra, nos retiramos, ficamos com diferentes formas de resistência e de re-existência espiritual, cultural, de alma – por isso estamos vivos até hoje. Não só os Tupinambá, mas também o povo Murá, Charrua, Guató, entre outros povos considerados extintos.

É preciso lembrar dois momentos históricos: em 1559, Mem de Sá, governador geral da Bahia, vem pra Olivença e comete um dos maiores massacres da história, o Massacre do Rio Cururupe; e na década de 1930-40, o indígena Caboclo Marcelino se levanta contra os coronéis do cacau para demarcar a terra e evitar que Olivença – a antiga terra indígena se tornou aldeamento católico no século XVII – passasse a ser propriedade deles.

A espera da homologação

Em 2002, saiu o laudo do reconhecimento étnico oficial pela FUNAI, e depois de aproximadamente sete anos, em 20 abril de 2009 (pela mesma Funai com sua equipe e Susana Veiga, uma antropóloga portuguesa que fez o reconhecimento étnico), foi publicado o relatório circunstanciado de limitação da terra indígena Tupinambá de Olivença. Desde então, temos o território oficializado nas suas demarcações, tamanho e estrutura (47.360 hectares em Ilhéus, Itabuna e Buerarema). Portanto deveríamos ter nosso direito à terra. De lá pra cá, todos os processos jurídicos daqueles que se colocaram contra a demarcação foram ultrapassados. O processo só se encerra quando há a homologação do relatório, publicado no Diário Oficial. Portanto só precisaria haver a homologação pelo Ministério da Justiça ao qual caberia esse reconhecimento e a portaria demarcatória ocorrer com a assinatura da presidenta ou presidente. O relatório para ser homologado ficou na mesa da Presidência da República de diferentes gestões, mesmo nas de esquerda.

A presidenta Dilma não homologou e não publicou a portaria demarcatória. O Temer muito menos, porque atende os interesses daqueles que estão no setor ruralista. Nas eleições de 2018, com a eleição do presidente fascista, miliciano, anti-indígena e genocida dos povos originários, Jair Bolsonaro, aí mesmo que não ocorreria a homologação. Para piorar a situação, no dia 30 de dezembro de 2019, na calada da noite, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, manda de volta cerca de 27 relatórios demarcatórios para a Funai para serem revistos com novas regras, seguindo 19 condicionantes que serviram para demarcar a terra indígena Raposa do Sol e estabelecendo o marco temporal de 1988 como medida condicionante.

Fazer valer o indigenato

TEXTO

Casé Angatu

Militante indígena, historiador e professor universitário.

publicado em

- 29/10/2024

Temas

A principal luta, não só do povo Tupinambá, mas de todos os povos indígenas é pela demarcação imediata de todas as terras indígenas. Fazendo valer o artigo 231 e 232 da Constituição, que dizia que em cinco anos todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas, e o respeito à nossa autonomia e alteridade, como diz a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho.

O Congresso Nacional está tentando aprovar uma série de medidas, como o marco temporal e a ideia de que os indígenas podem comercializar suas terras. Terra indígena é propriedade coletiva de um povo, não é propriedade privada. O nosso direito é o do indigenato, tese defendida por João Mendes Júnior em 1912. Nosso direito é anterior a qualquer propriedade privada e mesmo à propriedade do Estado sobre os territórios. É um direito que antecede o Estado brasileiro e antecede a qualquer direito à propriedade privada. É um direito que não tem o que questionar.

Por isso a gente diz que essa é a principal luta, fazer valer um direito à terra demarcada não como propriedade, mas como coletiva e como pertencimento, de nós pertencendo a ela e ela a nós. Não é um direito como nós sendo donos da terra. Nós somos a própria Terra. Îandê Yby. Nós somos os que preservamos a natureza porque nossa alma está na natureza, nossos espíritos estão na natureza, nossos ancestrais estão na natureza. Portanto a luta é para respeitar nossa forma de ser, nossa indianidade, nossa temporalidade.

Por isso também a Convenção 169 é importante. Qualquer medida do Estado tem de passar por uma consulta prévia e informada aos povos originários. Infelizmente, sob a chancela do nefasto e terrorista marco temporal, terras demarcadas poderão ser revistas e as que ainda não foram demarcadas, como a Tupinambá, podem não ter demarcação.

Direito à demarcação, direito de garantia ao que já está demarcado, direito e dever de respeitar a nossa autonomia e a nossa alteridade, direito à saúde, fortalecimento da secretaria de saúde dos povos indígenas), direito à educação diferenciada, direito às cotas na universidade e outros órgãos públicos – essas são nossas principais lutas.

Unidade e diversidade

Nós somos povos no plural. Sempre fomos povos originários. Pelos dados do IBGE de 2010, são mais de 305 povos indígenas e mais de 274 línguas (4). Nós temos nossa diversidade, somos diversos, e isso tem que ser respeitado. Sempre fomos nesses 524 anos essa pluralidade, por isso que somos povos originários no plural; e atualmente continua assim com diferentes contextos históricos e culturais.

Há os povos que não querem o contato, não querem se integrar na chamada sociedade “civilizada”, se é que podemos chamar isso de civilizado. São os povos isolados, que eu prefiro chamar eles de povos livres.

Há os povos de contato recente em diferentes contextos históricos. Há os povos de contato seculares como é o meu povo, o povo Tupinambá, os povos que estavam na faixa litorânea com contato há mais de 524 anos. Há pessoas indígenas morando nas cidades, em aldeias que estão nas cidades, também chamadas de aldeias urbanas. Você tem indígenas, que estão se autodeclarando, que moram fora de aldeias.

Veja: é uma diversidade, então o que nos une? É a luta pelo direito à demarcação territorial, respeito das nossas formas de ser, da nossa autonomia, nossa alteridade, respeito à natureza que consideramos sagrada. Esses são os elementos que nos unem. Esses elementos ultrapassam as distâncias nesse país “continental”, país que nós chamávamos de Pindoyby – Terra das Palmeiras – da grande Abya Yala, que alguns chamam de América.

É por aí que acontece a nossa unidade: nos encontros nacionais que ocorrem em Brasília, como o Acampamento Terra Livre (ATL), nas manifestações que nós somos obrigados a fazer, através da mídia alternativa e da internet, nós nos comunicamos e criamos nossa unidade para termos nossos direitos garantidos. É uma unidade acima de tudo na luta.

Unidade e diversidade

O debate sobre esse marco temporal parte de um recurso extraordinário movido pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xokleng, que habita a Terra Indígena Ibirama- La-Klãnõ de Santa Catarina, e por outros dois povos, os Kaingang e os Guarani. Esse recurso, que ganhou um status de repercussão geral que foi dado pelo STF, ocorreu em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Olhe quanto tempo já se passou para que o STF pudesse ter votado e derrubado o Marco Temporal…

Então são vários os momentos desde 2019 em que nós vamos às ruas nos manifestar para que o STF derrube o marco temporal. Isso acontece todo ano. E aí o [ministro] Alexandre de Moraes, mesmo sendo contra o marco temporal, aventa uma série de medidas que devem ser tomadas por aqueles que se dizem proprietários das terras indígenas, uma série de medidas que já estão previstas no processo demarcatório. Com isso o ministro que votaria depois dele, um ministro bolsonarista, pediu novamente vistas do processo. Isso me faz pensar que o STF não quer dar um parecer final derrubando o marco temporal por duas situações: porque boa parte dos juízes é a favor do marco temporal e tem relações com os ruralistas ou porque esperam que o Congresso decida. Só que o Congresso Nacional, todos nós sabemos, tem uma forte bancada de direita, conservadora, ruralista e anti-indígena. Essa demora é uma barreira.

Eles dizem: “a lei tarda, mas não falha”. Eu costumo dizer: “a Lei tardando já está falhando em vários casos e inclusive nesse” (5).

Caberia, sim, ao STF votar imediatamente pela derrubada do marco temporal. Essa é a principal dificuldade, porque senão nós seremos, e eu me sinto assim, uma moeda de troca para a governabilidade do atual governo. Não vou me estender muito sobre essa governabilidade porque o novo governo criou um Ministério dos Povos Indígenas. A outra barreira é o governo federal.

Apoio de não-indígenas

Toda luta de não indígenas que nos apoie e nos fortaleça sempre foi e sempre será bem-vinda. Na luta da constituinte pelos artigos 231 e 232, que teve a grande participação do parente Ailton Krenak, tivemos muito apoio do grande Dalmo de Abreu Dallari e outras pessoas não indígenas.

A Lei 11345, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura indígena nas escolas oficiais, também contou com apoio de não indígenas. Essa luta contra o marco temporal conta com o apoio e a participação dos irmãos não indígenas, que nos importam muito porque servem como um escudo contra as armas de quem não quer demarcação neste país.

Desafios do movimento indígena nordestino

Nós, povos originários do Nordeste e de lugares onde ocorreu o processo colonial há mais tempo, carecemos primeiro que todos reconheçam que somos indígenas. Quando se fala que existe indígena no Nordeste, muitos dizem que “no Nordeste não existem mais indígenas, porque as invasões que aconteceram há 524 anos exterminaram os indígenas, que foram todos mortos” etc. Parem com essa visão!

Como diz o grande líder Chicão Xukuru, “massacrados sim, exterminados não!”. Nós fomos massacrados, nós fomos presos, mortos, genocidados, estuprados, mas nós resistimos e re-existimos. As pessoas podem ter certeza e convicção de que uma das páginas mais belas de re-existência e resistência ocorreu entre os indígenas nordestinos e de todas as áreas de ocupações antigas. Sofremos preconceito e racismo grande, porque sempre vem alguém dizer que “os indígenas do Nordeste não existem mais, se miscigenaram, se misturaram”. Eu digo: “nós existimos sim, e temos o direito ao nosso território”. E digo mais, é uma resistência forte e bela porque quando um indígena do Nordeste, que é a antiga frente de invasão, se levanta, nós fortalecemos a luta de todos os indígenas do Brasil inteiro.

Gostaria de falar aqui dos parentes Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, que sofrem um dos maiores massacres, quase cotidiano. Tem indígenas de lá presos nesse país. Assim como no Nordeste, do sul da Bahia onde está o povo Tupinambá, sofremos humilhações, massacres, mortes, tentam a todo momento não reconhecer nossa indianidade e nosso direito à terra, isso também acontece lá no Mato Grosso do Sul com os Guarani Kaiowá. Então, a luta do indígena nordestino é a luta da existência e re-existência.

Muitas pessoas me perguntam: “Casé, eu não consigo enxergar a cultura indígena na minha cultura e na formação sociocultural brasileira”. Eu digo: “Você não consegue enxergar porque não é pra você enxergar. É para nos inviabilizar, é pra nos silenciar.” Nós, indígenas nordestinos estamos presentes na forma de falar, na forma de comer, nas festas juninas (que eu sempre digo que é uma festa acima de tudo indígena), na forma de ouvir música, de dançar, de dialogar. Muita gente fala: “Eu tenho uma avó pega a laço ou por cachorro”. Eu digo: “Essa sua avó, sua bisavó, é aquela indígena do Nordeste ou de outras faixas de ocupação antiga, que foi retirada da aldeia e foi por vezes violentada. A resistência dos povos indígenas nordestinos é uma das mais belas e mais fortes resistências que existem neste país.

Luta indígena e democracia

Não existe democracia neste país chamado Brasil se não houver respeito aos direitos dos povos originários. Não existe democracia enquanto todas as terras indígenas não forem demarcadas e que tenham garantia de serem demarcadas. Não existe democracia neste país enquanto não se reconhecer que o início dele ocorreu por meio das invasões, da espoliação das terras originais, da escravidão indígena, do estupro das populações indígenas – da tentativa de nos etnocidar. Não existe democracia neste país sem respeitar nossas diferentes formas de resistência e re-existência. Não vai haver democracia neste país enquanto todas as terras originárias não forem demarcadas e os povos indígenas forem respeitados em sua forma de ser.

Democracia e terras indígenas demarcadas é a mesma pauta, não são pautas diferenciadas. Por isso que a gente canta em Olivença:

Oh devolvam nossas terras que essas terras nos pertencem

Pois mataram e ensanguentaram os nossos pobres parentes

Vamos todos nessa marcha pra lembrar o que passou

Nossos antepassados que seu sangue derramou

Awêrê … Kwekatureté! (6)

Notas:

1. Bom dia. Boa tarde e Boa noite… Desejo que esteja tudo bem com todos/todas/todes.

2. Carlos José Ferreira dos Santos. Nem tudo era italiano – São Paulo e pobreza (1890-1915)”, São Paulo, Fapesp; Annablume Editora, 1998.

3. Pierre Clastres. A Sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política. Rio de Janeiro, Editora Francisco Alves, 1978.

4. https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2022-02/brasil-registra-274-linguas-indigenas-diferentes-faladas-por-305-etnias

5. Foi o que aconteceu com a votação na PL 490, em 30/05/2023, com os deputados federais que votaram a favor de uma PL totalmente contrária aos nossos interesses, que defende o Marco Temporal. Ao votar na PL 450 que agora foi para o Senado e ganhou uma nova numeração e quando ele não decide ele joga para o Congresso e nosso receio é que já aprovado pelos deputados, indo para o Senado, seja aprovado no Senado também.

6. “Salve… Gratidão!”

Newsletter

Mais recentes

Ativismos e democracia: “Ativismo é tirar daquilo que parece não ter nada e colocar onde parece não caber”

Julhin de Tia Lica: O rico artivismo na cultura popular e a permacultura que transformam a vida no sertão de Seridó

"Ativismo é tirar daquilo que parece não ter nada e colocar onde parece não caber", disse Julhin na série Ativismos e Democracia, da Revista Tuíra #4

Eu sou Julio César Silva de Oliveira, tenho 25 anos, mas todo mundo aqui da comunidade onde moro, no povoado Currais Novos, na zona rural de Jardim do Seridó, no Sertão Potiguar, me chama de Julhin de Tia Lica. Tia Lica é assim conhecida minha avó, porque foi professora do ensino infantil na comunidade e marcou a vida de várias gerações. Como no interior sempre você é de “alguém”, carrega os ancestrais no nome, eu sou de Tia Lica. Foi ela quem me ensinou a amar minha terra, meu lugar, minha cultura e o que faço hoje: sou ‘artivista’ de cultura popular, trabalho com aquilo que pesquiso e me atravessa: teatro de João Redondo, Coco, Papangus, Irmandades do Rosário. Inventei até de compor, como síntese dos sentimentos que tenho quando estou fazendo-descobrindo meu lugar.

O artista

Ter nascido na zona rural me proporcionou aprender com a agricultura familiar, estudar numa escola rural; aprendi a ler o mundo a partir do meu chão. Foi com minha mãe que aprendi a amar a terra, e na escola me descobri artista.

Minha primeira brincadeira de João Redondo (teatro de bonecos do Nordeste) foi aos oito anos na escola. Foi na escola que fui apresentado ao teatro, às cantigas. Nessa mesma fase tenho minhas primeiras lembranças da Irmandade do Rosário na procissão, do encanto com os cantadores de coco. Quando entrei na igreja protestante, tudo aquilo de cultura popular que eu via e vivia foi substituído por outras formas de arte mais aceitas pela igreja, e isso de forma inconsciente e velada. Aquilo que via de cultura popular na igreja sempre era mostrado de forma caricata e com o intuito de evangelizar pessoas. Com isso me distanciei da minha arte e da minha própria identidade. Mas foi justamente nesse lugar, a igreja, que abri os meus olhos quanto à minha própria necessidade de autoafirmação e retomada da identidade perdida.

Culto, cultura e cultivo

Foi olhando pra pessoa e obra de Jesus que entendi que mais importante é construir e não destruir, afirmar a beleza do diferente e não subjugar em busca de tornar o diferente um igual, fazer pontes e não muros; aprendi que a vida é integral e deve ser vista de forma holística. Essa retomada precisava ser feita de outra forma. Comecei a militar dentro da própria igreja sobre decolonialidade, racismo e suas múltiplas faces, diálogo inter-religioso, religação com o corpo da terra, ancestralidade e tudo aquilo que precisamos deixar e aquilo que não devemos abrir mão para seguir e ter uma fé saudável. Hoje sintetizo essa luta, que é tão abrangente e que tem tantas formas, em três pilares: culto, cultura e cultivo. Começamos, minha companheira e eu, um centro de permacultura no meio do Sertão do Seridó, chamado Agrofloresta Seridó, onde trabalhamos esses três eixos (culto, cultura e cultivo) e pensamos a integração dos saberes acadêmicos com os saberes ancestrais, desde a arquitetura até a arte, promovendo encontros e festivais na cidade e na zona rural.

Se a postura da religião fosse realmente de conservação da vida, principalmente quando falamos desse direito supremo, vida não seria um problema, mas uma solução. Aquilo que vemos, ouvimos e lemos todos os dias, é em grande parte resultado da conservação de uma cultura de morte, fruto de fundamentalismo religioso, que assassina corpos e conhecimentos existentes que são produtores de vida.

Quando esses princípios tão preciosos do existir enquanto comunidade humana são feridos, muitas vezes por pessoas do meu lado, da minha religião, que cometem essas violências, ao mesmo tempo que sou ferido, sofro e choro, sou impulsionado e instigado a permanecer e canalizar a dor e a raiva que sinto, para pensar: como posso gerar transformação e mudança de mente aqui, no meu entorno? Então, amantes e companheiras, a arte e a educação popular saltam.

Artivismo

Na verdade não consigo desassociar o meu ativismo “permacultural” da arte. Ela é minha voz, minhas mãos, minhas pernas. Parafraseando o grande poeta Pinto do Monteiro: “é ela quem tira de onde não tem, pra botar aonde não cabe”, e é exatamente esse o meu ativismo: tirar daquilo que parece não ter nada e colocar onde parece não caber.

Fazemos, sim, denúncias do que já nos está posto. Na minha primeira obra artística, chamada “Auto do Céu” – álbum musical (1) e livro lançados na pandemia em todas as plataformas digitais -, critico a loucura insustentável dos modos de vida dos grandes centros e, como nós, pessoas de cultura oral, sofremos nesses lugares. Pela poesia de cordel, pelo audiovisual em documentários, mostramos o outro lado das energias renováveis que nos assolam aqui no Sertão. Tudo isso é importante, mas só com uma identidade forte e restaurada é que nosso povo tem poder de reagir.

Pensando nisso eu idealizei o Festival Sankofa: Encontro dos Reinos Pretos do Rio Grande do Norte. O encontro reúne as três manifestações culturais de matriz africana que têm reis e rainhas do nosso estado (Congos, Maracatu e Irmandades do Rosário) e acontece sempre no Quilombo da Boa Vista. Pela manhã, com as oficinas voltadas à identidade, e em Jardim do Seridó, à noite, com um grande cortejo que leva até a Casa do Rosário, onde temos uma noite repleta de atrações que valorizam a identidade do povo preto do Seridó. O encontro tem também uma forte contribuição para a região no campo do diálogo interreligioso. Em 2022, pela primeira vez, pais e mães de santo andaram livremente com seus trajes, cantando para seus orixás na cidade do Seridó, e esse foi um momento de muita fé e de muito respeito.

Não há como separar a arte do ativismo, pois uma não existe sem a outra: Artivismo.

Volta

Quebrou-se a barra, o Sol se alevantou

Mas o que eu mais quero é vê-lo se pôr

E ver na parede os ponteiros girar

O tempo correr e depressa passar

Em todos os cantos só vejo você

Aperte esse passo que eu quero te ver