Na ânsia de aliviar para os verdadeiros culpados, a cultura foi usada de bode expiatório para a desinformação. Inquieta, Marcele Oliveira reflete sobre como cultura pode de forma efetiva ser aliada no combate à crise climática

Por Marcele Oliveira* – 14/05/2024

Diante das enchentes que afetaram mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul, a internet se inundou de reflexões e tribunais da verdade que só as redes sociais podem proporcionar. Afinal, é mais fácil reclamar do show da Madonna no Rio de Janeiro e contestar um financiamento privado do que denunciar a negligência dos governantes do Rio Grande do Sul e questionar o financiamento público para o combate às consequências das mudanças climáticas.

Não custa lembrar que a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul, que estamos vendo em tempo real, é mais uma dentro de várias na última década e é a quarta tragédia climática na região em um intervalo de um ano. Na última semana, foram 332 municípios afetados, uma contagem 3x maior do que na última enchente (setembro de 2023) no mesmo estado, conforme relatório divulgado nos últimos dias pelo Governo do Estado do RS. Já são mais de 148 mortos e 124 desaparecidos e esse número segue crescendo, enquanto o estado de forma geral permanece embaixo d´água e com risco iminente de ruptura em ao menos 6 barragens.

O Brasil registrou recordes de desastres climáticos em 2023 e virou o ano com a promessa de um ano ainda mais quente e devastador, conforme previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) apontou que 93% das cidades do país foram atingidas por algum tipo de evento extremo, deixando mais de quatro milhões de pessoas sem casa. O estudo analisou tempestades, inundações, enxurradas ou alagamentos nos últimos 10 anos. “No período de 2013 a 2022, mais de 2,2 milhões de moradias foram danificadas em todo o país por causa desses eventos” aponta a reportagem, onde a gravidade da situação na região Sul já era apontada, seguidas pelas regiões Nordeste e Sudeste.

A discussão sobre adaptação das cidades, e o valor exorbitante que isso custa, não se atém somente ao dinheiro. O cenário que estamos assistindo de correntes de solidariedade puxadas, em suma, pela sociedade civil, é crucial para ajudar a construir, mas não vão ser esses milhões em doações que vão impedir um novo deslizamento ou enchente acontecer.

A culpa, que as redes tentaram jogar na Madonna, no Rio, em Deus e no acaso, é compartilhada entre muitas instâncias, mas nesse texto me limito a pensar sobre cultura, responsabilidade do poder público e pressão popular.

Afinal, o que ainda é possível se fazer num cenário como esse, de tragédia e desinformação?

Além dos avisos científicos, aqui ressalto os chamados das comunidades originárias, indígenas e quilombolas, que protegem diferentes biomas mediante a ameaças do agronegócio e da mineração, o grito das periferias, que há muito lidam com problemas relacionados a saneamento e direito à cidade, e os sinais da natureza, cada vez mais quente, seca e feroz. “Ouviram do Ipiranga às margens plácidas” escreveram no nosso hino nacional, mas essas margens estão desmanteladas e quem grita à beira do rio não tem a voz ecoada. O nosso país é o que mais mata ativistas ambientais no mundo.

É necessário conscientizar que cobrar o poder público de forma sazonal, na hora em que o desastre acontece, é primordial, mas insuficiente. Redes de solidariedade, essas que tantas vidas salvam, são essenciais, mas não são garantia de reconstrução. Mobilizações que acontecem depois que uma árvore é derrubada, conscientizam, mas não trazem aquela árvore de volta. Somente doar não vai resolver, porque a quantidade de territórios que irão necessitar desse tipo de suporte estão fora da nossa conta.

A sabedoria popular não mente quando nos lembra que: “ é melhor prevenir do que remediar.” Em janeiro de 2024, quando o Rio de Janeiro esteve debaixo d’água, surgiu a campanha “RJ Não é Disney”, onde organizações da sociedade civil como o Perifalab, a Coalizão O Clima é de Mudança, a Casa Fluminense e o Meu Rio, acompanhadas de mais cinquenta outras organizações, convocaram territórios afetados pelas fortes chuvas para cobrar a implementação do Plano de Adaptação Climática do estado. Estado este cujo governante, enquanto os números de mortes aumentavam, estava literalmente de rolé na Disney. É mole?

Manifestação no Palácio Guanabara, Rio de Janeiro, 27/01/2024. l Foto: Acervo Pessoal

Na cidade maravilhosa também foi necessário lutar pelo básico. Ações como o anúncio de ponto facultativo enquanto a cidade estava ainda em estágio de atenção por previsão de chuvas fortes, a criação do cartão Recomeçar para quem perdeu tudo com as chuvas e até cobertura emergencial – e não ilusória – das grandes mídias em relação às chuvas e aos afetados, só ocorreram após muita pressão. A nossa pressão sim, faz diferença, pois aponta um caminho que vai além da empatia e foca na garantia de legislações adequadas para o cenário de crise climática.

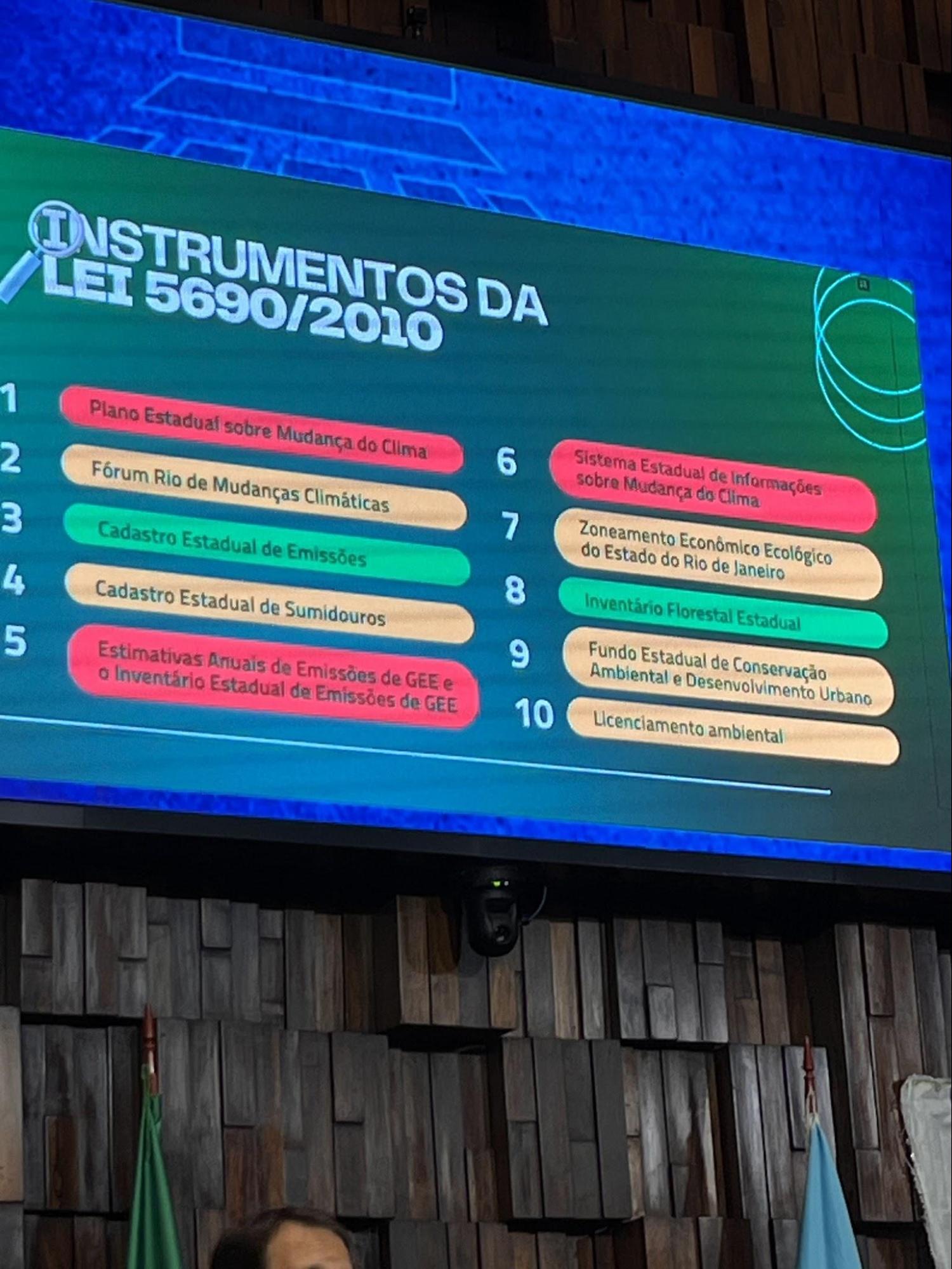

Em 12 de abril deste ano foi divulgado, na Audiência Pública “O Diagnóstico do Cumprimento das Leis Climáticas do Estado do Rio de Janeiro”, um relatório produzido pela Frente Parlamentar de Justiça Climática do Rio de Janeiro, conduzida pelo mandato do deputado Flávio Serafini, que aponta que dos 10 instrumentos colocados por meio da Lei 5690/2010 sobre Mudanças Climáticas, somente dois foram de fato executados – ainda assim com ressalvas.

Audiência Pública da Comissão Cumpra-se na ALERJ em 12/04/2024 l Foto: Acervo Pessoal.

Planos de Adaptação, estaduais, municipais e nacionais, podem ter caráter de prevenção e abarcar diversas abordagens. Vão desde a construção de estruturas hídricas e destinação adequada do lixo à drenagem/desassoreamento de rios e recomposição de matas ciliares nas encostas. Também incluem soluções que façam com que esse concreto todo que espalhamos por aí absorva a água da chuva de forma inteligente e inovadora – tudo baseado em conhecimento científico. Parece distante, impossível, mas esses planos são, ou pelo menos deveriam ser, prioridade dentro do cenário de emergência climática. Como acharemos soluções se a gente não buscar?

O Rio Botas, na Baixada Fluminense, e o Rio Acari, na Zona Norte do Rio, deixaram bairros debaixo d’água em janeiro e ainda não receberam obras que poderiam resultar na oportunidade dessas comunidades terem a chance de não perder tudo novamente numa próxima chuva. A ineficiência e o desmantelamento de políticas públicas ambientais nos âmbitos legislativo, da vereança de uma cidade no interior até o Congresso Nacional, são por acaso? No tribunal da internet – e até na Câmara dos Deputados – parece que é.

Culpar a Madonna parece mais simples que criticar o descaso com os alertas emitidos, a falta de protocolo em momentos de emergência e a resposta lenta para um pedido uníssono de adaptação da infraestrutura urbana. Não é mais possível viver como antes, e os governantes seguem na mesma toada, passando boi, boiada, bala, agrotóxico e desmatamento como se a relação entre a tragédia e a negligência não estivesse óbvia. E a desinformação ajuda mesmo a não estar.

Parece mais simples reivindicar o remanejamento de um orçamento privado em parceria com um orçamento municipal de Turismo e Cultura alocado em um evento há meses, gerando milhões de empregos e de acordo com a legislação, do que lembrar que o certo mesmo é ter orçamento para tudo. Se for pra ousar, que a ousadia seja em projetar medidas de financiamento tão eficazes para limpeza e reconstrução de cidades quanto para o levantamento de grandes palcos. No gráfico abaixo, retirado de uma publicação do Ipea com dados do Proclima, vemos de forma objetiva a falta de compromissos legislativos com esses planos. A nossa legislação ambiental está desatualizada.

Fonte: Mudança do Clima no Brasil: aspectos econômicos, sociais e regulatórios | Ipea.

É claro que esse texto não é sobre a Madonna

Mas trago essa reflexão para reforçar que utilizar o discurso “cancele o evento cultural” – seja ele da rainha do pop ou da roda de rima – para contestar as consequências das mudanças climáticas que nos atingem não é eficiente. Se fosse pra termos um debate estratégico, estaríamos pensando que no Engenhão, em novembro de 2023, o show da Taylor Swift que ocorreu em meio a uma onda de calor no estado, e resultou na perda da vida de uma jovem, deveria obrigatoriamente gerar medidas de conscientização ambiental amplamente divulgadas e não um PL cujo objetivo principal é combater o cambismo de ingressos.

E se formos falar em eventos, ecobag e copo eco já não são as inovações do momento. Sustentável mesmo é envolver cooperativas de resíduos sólidos e visiblizá-las ao público, valorizar trabalhos feitos por comunidades que protegem o bioma onde aquele encontro se realiza, alocar o discurso de solidariedade ao discurso de emergência, cobrança e mobilização em torno de um apoio governamental para adaptar os editais culturais considerando medidas alternativas para ondas de calor ou de chuvas excessivas. É necessário prevenir, conscientizar e politizar sim o debate nesse âmbito, onde o encontro e união de pessoas para a diversão também as sensibiliza para olhar além da tragédia em si. É uma oportunidade!

Formada em Produção Cultural pela UFF – Niterói abordando práticas culturais como plataforma de conscientização ambiental, minha virada de chave para o tema se deu ao acompanhar um caso territorial de racismo ambiental onde a solução não chegou por nenhum outro lugar além da mobilização das pessoas para incidência em políticas públicas alinhada a valorização da ciência e proteção da história, memória e patrimônio do território.

O que é racismo ambiental?

Para contextualizar o racismo ambiental, vale pesquisar sobre o Dr. Benjamin Chavis que, na década de 80, descreveu o racismo ambiental como a discriminação racial na elaboração de políticas ambientais. Isso inclui a aplicação de regulamentos e leis, o direcionamento deliberado de comunidades racializadas para instalações de resíduos tóxicos, a sanção oficial da presença de venenos e poluentes que representam uma ameaça à vida nessas comunidades e a histórica exclusão de pessoais racializadas dos espaços de liderança nos movimentos ecológicos, conforme trazido no livro “Racismo Ambiental e Emergência Climática no Brasil”. Ou como define a Casa Fluminense no “Guia Para Justiça Climática”: “É a exposição desigual de algumas populações aos impactos e riscos socioambientais tendo como justificativa a localização geográfica, as características sociopolíticas, econômicas e ambientais de determinadas regiões e também pelo racismo estrutural que identifica os locais onde populações vulnerabilizadas vivem como potenciais zonas de sacrifício, onde ali permitem-se atividades de alto impacto socioambiental, a ocorrência de poluição, de contaminação, de recebimento de externalidades de processos sistêmicos como áreas irregulares de descarte de resíduos, deságue de efluentes etc.”

A tragédia no Rio Grande do Sul e seus desdobramentos político-sociais me lembram Realengo

Em 2019, a não implementação de um parque verde em um terreno abandonado no bairro de Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, de onde sou cria, chamou atenção e olhares para a negação de direitos básicos: negação ao verde e negação da participação social. A disputa ali, como em quase todas as grandes disputas, era por terra. Terra para uso público (parque verde) ou terra para propriedade privada (prédios residenciais para militares)?

Nessa luta, vi uma ocupação socioambiental chamada “Parquinho Verde” se fortalecer através do financiamento coletivo de um festival, o “Festival Avante Parquinho Verde”, e vi também uma agenda 2030 local ser construída, a “Agenda Realengo 2030”. Também acompanhei o início das obras do então denominado “Parque Susana Naspolini”, às vésperas do Natal de 2022, passando sem dó nem piedade o trator por cima de mais de 40 estabelecimentos que estavam nas calçadas do terreno até então “abandonado” e, é claro, do Parquinho Verde. Passaram por cima mesmo ele sendo um ativo cultural que muito contribuiu pro debate climático e conscientização ambiental no Rio. Na época, fizemos pressão através da plataforma BONDE em parceria com o Meu Rio/NOSSAS, mas não tivemos sucesso em relação a esse tópico específico. Meses depois, 11 lojas foram inauguradas no local e organizadas por métodos não publicizados.

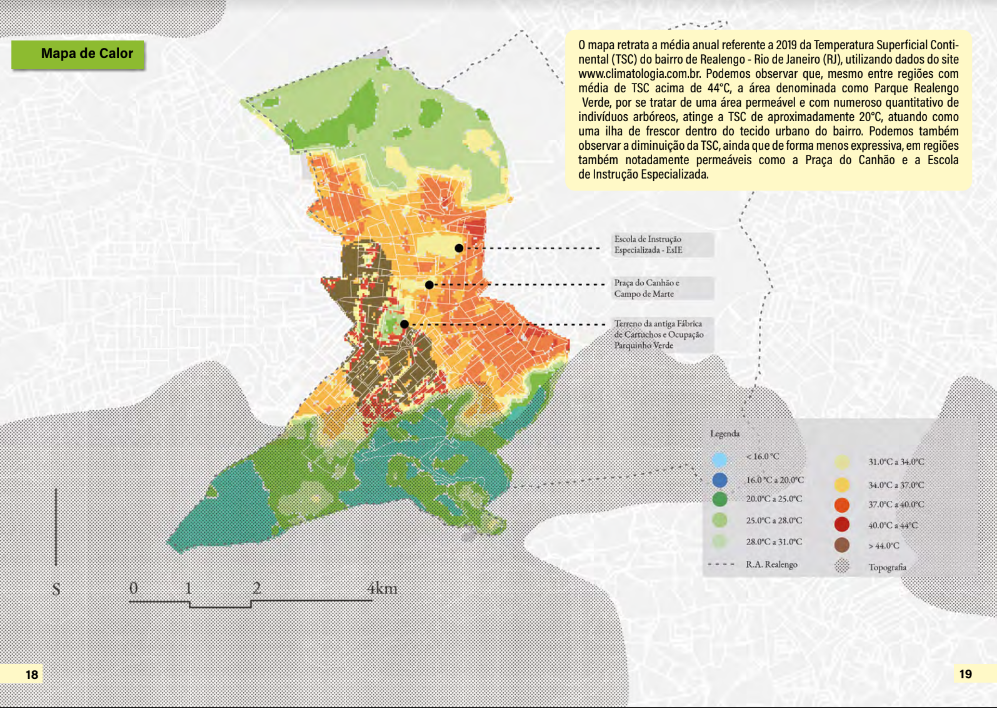

De forma prática, foi o Parquinho Verde e a parte ainda não totalmente desmatada do terreno onde hoje temos o parque que amenizou as ondas de calor da região, segundo o mapa abaixo, apresentado na Agenda Realengo 2030. É por motivos como esse que mobilizações como essa são tão importantes: aqui o enfrentamento é direto e o impacto territorial é real e imediato.

Mapa de calor da RA Realengo – Agenda Realengo 2030.

No último 29 de abril, a Agenda Realengo 2030 mobilizou junto à Frente Parlamentar de Proteção e Ativação do Patrimônio da Zona Oeste um debate público onde foi apresentado o projeto de parque verde que a população havia construído coletivamente durante o 1º Curso de Políticas Públicas de Realengo e em reunião do Movimento 100% Parque Realengo Verde, esse o grande puxador dessa luta histórica. Porém, o debate não era só sobre o sonho de um parque. Era sobre as ruínas da Fábrica de Cartuchos, que estavam dentro desse terreno, e poderiam de forma estratégica serem transformadas em um espaço de memória. Mas, na prática, essas ruínas foram destruídas, apesar do planejamento sugerido pela empresa responsável pelo projeto, a Ecomimesis, indicar o contrário.

“Por que derrubou sem necessidade?” e “por que não investiu em adaptação diante das previsões?” são perguntas que eu não paro de me fazer. Falar do Parque Realengo Verde, da luta por meio da arte, da cultura e da educação ambiental que se fez por ali, me remete à responsabilidade que temos enquanto sociedade civil na pauta climática, mas que não dá conta do todo e também não impede ativos como a especulação imobiliária, ou o desmatamento, de seguirem passando por cima. A gente atenua, atrasa, mobiliza, denuncia, mas não resolve, porque o papel de financiar, pesquisar e garantir é do Estado!

O debate da crise climática deixou de ser sobre quem será atingido, já que no andar da atual carruagem do planeta os atingidos somam milhares de pessoas espalhadas por diversos tipos de geografias. Falar de racismo ambiental é também refletir sobre quem vai conseguir reconstruir suas casas e retomar suas vidas, tendo alternativas e garantia de suporte para se adaptar enquanto observa a infraestrutura básica da sua cidade se adaptando também.

Adaptar é um tempo imprescindível pro debate ambiental. Adaptar nossos modos, consumos, reflexões e dinâmicas com o planeta e com a sociedade. Estou sendo redundante? Talvez. Mas ouvir falar de doação sem falar de adaptação é extremamente perigoso para o nosso futuro. Isso também é negligência. E ela vem na falta de adaptação, mediante aviso prévio, com aquele tom de negacionismo climático que passa a boiada por cima de comunidades originárias e periféricas, negando direitos básicos em nome do capital e esquecendo que as consequências vão chegar, para todos, de formas diferentes, mas sem desconto pra ninguém.

A culpa não é da chuva, mas da omissão do poder público diante da responsabilidade global perante às mudanças climáticas. Com uma eleição municipal a caminho, uma crescente onda de desinformação e uma desordem compreensível diante de imagens estarrecedoras e a necessidade de falar tudo sobre qualquer coisa que a internet possui, para mim, duas questões ficam:

Cultura, adaptação climática e combate à desinformação não são direitos que deveriam estar garantidos no nosso novo normal? Votar em quem tem compromisso real com planos de adaptação não deveria ser, pra ontem, uma responsabilidade compartilhada?

A culpa não é mesmo da Madonna.

Fica aí a reflexão.

–

Marcele Oliveira é é produtora cultural, comunicadora e ativista climática. Mestre de Cerimônias do Circo Voador e atual diretora executiva do Perifalab, é co-fundadora da Coalizão O Clima é de Mudança e Jovem Negociadora pelo Clima residente do Comitê RioG20.