Por André Godinho*

O historiador André Godinho, do Coletivo História da Disputa, reconta o mito da Independência, mantido por corações brancos, para apagar lutas afro-indígenas

A crer nas celebrações oficiais da Independência, a nação brasileira tem origem num único coração, hoje frio, inchado, desbotado e embebido em formol.

O rito em si causa estranhamento, eventualmente nojo, mas também perplexidade: afinal, por que d. Pedro I? Mesmo tendo sido por mais de um século apresentado como grande personagem da independência, não existe qualquer comoção popular com sua figura. Conhecido por parte dos brasileiros como “o quadro da aula de história” ou como “o Marcos Pasquim naquele papel de cafajeste”, este príncipe não é exatamente reverenciado no Brasil na ordem do sagrado. Aliás, é muito mais frequentemente objeto de sátira — e isso desde a época em que governava.

Muitos brasileiros são capazes de dizer que quem proclamou a Independência foi d. Pedro I, às margens do Ipiranga, pátria amada, salve-salve… Muito menos sabido é que ele foi botado pra fora do Brasil pela mesma elite que o tinha chamado de Imperador, nove anos depois. Voltou para sua terra de origem, desmoralizado e vilanizado por quase todas as tendências políticas, restando apenas seus mais fiéis pedrominions (chamava-se “restaurador” ou “corcunda”, na época) tentando restaurá-lo. É também graças a isso que não restou muito da tentativa de construir sua memória heróica. Observe que mesmo os saudosistas da monarquia preferem o filho do que o pai. D. Pedro I deixou a heroicidade em 1831, quando foi chutado, e o que veio depois foi cada vez mais farsesco.

Por que ele, então? Minha explicação é que Pedro é celebrado não pelo que foi, mas pelo que encobre: a história de um país fundado e meio a revoluções e guerras civis, tendo a imensa maioria afroindígena da população um papel destacado em todas as esferas da vida, incluindo a política.

A colonização e o Brasil-mercadoria

Se o Brasil não vem de um coração cafajeste, de onde o Brasil vem afinal?

Antes de mais nada, brasil era uma planta – mas não qualquer planta. Nosso país compartilha com a Costa do Marfim (assim batizada por um navegador português) e a Argentina (derivado de prata, em latim) a relação entre o nome do país e uma mercadoria explorada por europeus no século XVI. Nesses primeiros tempos de violência colonial, houve diversas denominações europeias para esta parte do mundo – Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios, dentre outras -, acabando por consolidar-se aquela que remete ao que de mais lucrativo os primeiros colonizadores exploraram.

A função do pau-brasil na economia dos colonizadores era a produção de tecidos vermelhos, cor distintiva das vestimentas e acessórios da nobreza, tanto em Portugal quanto em outros países europeus. Cortado e embarcado por indígenas do litoral, a princípio a troco de escambo e rapidamente sob a violência da escravização, o pau-brasil tinha como destino não apenas o porto de Lisboa, mas também os de outras cidades europeias. Rasphuis, em Amsterdam, foi um dos locais de transformação do pau-brasil em tinta. Trata-se de uma instituição prisional para jovens infratores pioneira no continente europeu, em especial por inaugurar a pena de trabalhos forçados. Neste caso, o trabalho de beneficiar pau-brasil. Aberta em 1596, a prisão holandesa funcionou até 1815 e serviu de modelo para diversas outras.

Portanto, ao contrário do que se anda falando por aí, o Brasil não nasceu do atraso, e sim do que de mais moderno a economia capitalista europeia vinha produzindo ao longo de séculos de colonização, tanto em termos tecnológicos, quanto no que diz respeito às formas de explorar o trabalho. Os europeus tinham acabado de inventar a escravidão moderna, baseada na racialização de povos de outros continentes, quando Rasphuis levou o progresso e a inovação – e não o atraso e o arcaísmo – para o centro do continente branco.

Não foi só com o pau-brasil. Durante o século XVII, os engenhos do nordeste brasileiro estavam entre os artefatos tecnológicos mais complexos e inovadores conhecidos pelo mundo europeu. Seus consumidores eram endinheirados brancos, que foram descobrindo o prazer de consumir não apenas o açúcar, nas também o tabaco, o cacau, o café, o chá, dentre outras mercadorias coloniais. Foram esses beneficiários do colonialismo que, de seu lugar de observação e consumo do resto do mundo, elaboraram ideias como a de que existem sociedades mais ou menos atrasadas com relação ao progresso da humanidade. Eles, é claro, representavam o progresso. Por sua vez, as pessoas que produziam seu café representavam o atraso.

A mentira por trás disso é a de que os brancos europeus foram os criadores intelectuais e guias morais do mundo moderno e dito civilizado, enquanto as populações racializadas de outros continentes participaram desta construção apenas na condição de braços e pernas a serviço de seus senhores iluminados. Pelo contrário, tecnologias como a dos engenhos de açúcar foram desenvolvidas por sucessivas apropriações de saberes de povos invadidos e escravizados, além do aprimoramento cotidiano feito por cativos e administradores, bem longe da Europa. No caso do ouro, a grande mercadoria explorada no Brasil no século XVIII, trata-se de saberes de povos centro-africanos que já praticavam a mineração há séculos, além de saberes indígenas sobre o solo que habitavam, seus caminhos e suas paisagens. Exemplos dessas apropriações não faltam, incluindo as armas e táticas de guerra, que uma vez apropriadas pelos brancos serviam para a dominação de outros povos. O apagamento dos povos não-europeus na história do mundo moderno atinge terrenos que vão da agricultura às artes, da medicina à política.

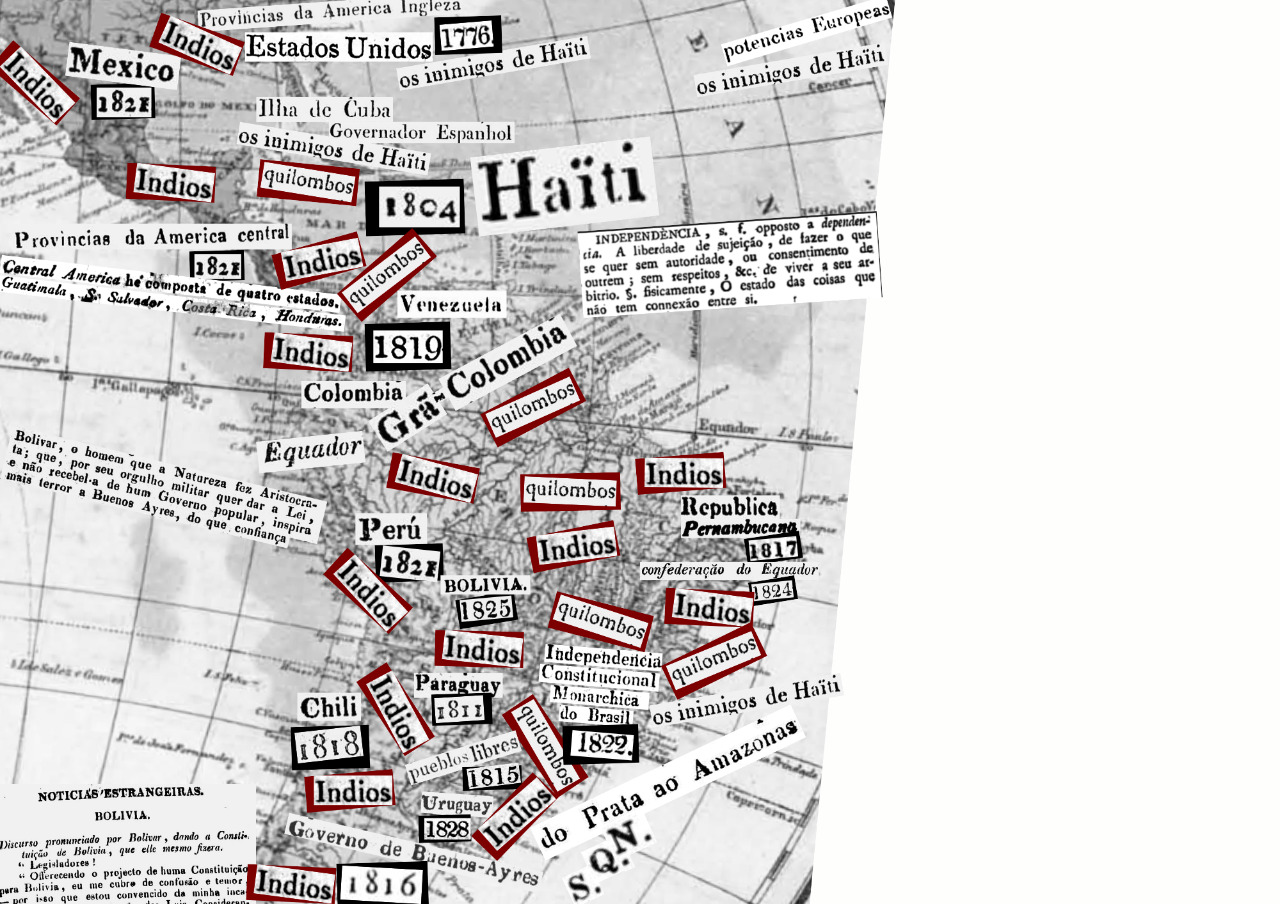

A Independência e o Brasil como invenção política

Falemos, pois, dos apagamentos na história política, afinal a Independência do Brasil foi, acima de tudo, um conflito entre projetos políticos. No período de formação do Brasil, entre 1550 e 1850, de cada 100 indivíduos que ingressaram no país, 14 eram brancos europeus, 86 eram negros africanos. Na época da Independência, pelo menos 7 em cada 10 brasileiros eram racializados em categorias diversas: “pretos”, “mulatos”, “pardos”, “caboclos”, “índios”, etc. No entanto, duzentos anos depois, a história da Independência segue tratando a imensa maioria da população como elementos da paisagem, ou como braços para a lavoura. A extrema desigualdade nas relações de poder numa sociedade escravista, além de produzir todo tipo de barbárie, também permitiu sucessivos apagamentos que fazem com que livros que contam a história da Independência continuem mostrando, em 2022, uma monótona sequência de personagens brancos da elite como fundadores do Brasil.

Esses apagamentos continuam não por herança, mas porque as forças do colonialismo e do escravismo seguiram atuantes após a Independência, e seguem até hoje. A colonização não foi apenas uma violência de europeus contra não-europeus. Do lado de cá do Atlântico, onde a expectativa de vida dos negros era de 19 anos, formaram-se elites brancas poderosíssimas em torno de núcleos coloniais como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Senhores com terras maiores que reinos, famílias servidas por tantos escravos domésticos que poderiam fazer inveja a nobres da Europa. Ainda que a colonização canalizasse boa parte de seus lucros para a Europa, séculos de espoliação local firmaram o poder e a riqueza dessas famílias, a exemplo dos ancestrais de um recém-aposentado político brasileiro, filho de deputado, bisneto de prefeito e tataraneto de senhores de engenho e traficantes de escravos. Assim como muitos outros membros de nossa elite colonial contemporânea, ele jura que enriqueceu com seu próprio trabalho — com a mesma cara de pau com que subia em palanques eleitorais para dizer que não é político.

Mas deixando de lado a árvore genealógica dos Dória, o que importa notar é que, na época da Independência, a máquina de moer gente do colonialismo estava a todo vapor, com o tráfico de pessoas negras escravizadas batendo recordes históricos ano após ano. Ao se estabelecer no Rio de Janeiro, a Corte de João VI construiu na cidade aquele que se tornaria o maior porto escravista do mundo, o Cais do Valongo, cujas ruínas foram descobertas recentemente. Estima-se que, entre 1811 e 1831, 800 mil pessoas desembarcaram no Valongo para serem escravizadas no sudeste brasileiro. Isso num tempo em que a população do Rio de Janeiro era de cerca de 100 mil habitantes.

Ao mesmo tempo, não muito distante do Valongo, na região serrana de Petrópolis e Nova Friburgo, a Corte portuguesa estabeleceu na década de 1810 colônias de alemães e suíços para que a família real e seu séquito não só respirassem os “ares europeus” das montanhas, mas também desfrutassem de uma paisagem social branca. Para se estabelecerem, esses colonos combateram e derrotaram quilombolas, resolvendo duas demandas da Corte de uma só vez. Algo semelhante ocorreu no espaço urbano do Rio de Janeiro, que se tornou muito mais segregador com relação aos negros após 1808, graças à criação da polícia, que tinha como primeira função, em seus estatutos, impedir a reunião de “pretos”, fossem eles escravizados ou libertos. A simultaneidade entre o aumento do tráfico de pessoas escravizadas e a europeização dos espaços de interação social das elites demonstra que o projeto dessas elites era se imaginar na Europa sendo sustentados pela exploração brutal dos africanos e afrodescendentes.

Para a imensa maioria dos líderes brancos e proprietários da Independência do Brasil, a escravidão não era apenas herança do passado, mas projeto de futuro e garantia da grandeza e do progresso do Brasil. Figuras como José Bonifácio de Andrada e Silva, que em 1823 defendeu um projeto de nação que aboliria gradualmente a escravidão, foram excepcionais e tiveram seus planos frustrados. Além disso, importa destacar que a existência de projetos de abolição elaborado por lideranças como ele se deve principalmente ao temor de desintegração nacional por uma rebelião escrava ou por conflitos envolvendo a exigência de igualdade civil por parte da população negra livre e liberta. Na época da Independência, este temor tinha nome: Revolução de São Domingos.

A Revolução no Brasil: o que não deve ser dito

Principal colônia escravista francesa, a ilha de São Domingos foi palco do segundo movimento de Independência a atingir a vitória no continente americano, dando origem ao Haiti. A primeira independência tinha ocorrido nas Treze Colônias inglesas da América do Norte, que se rebelaram em 1776 contra tributos e decretos repressivos criados pelo rei da Inglaterra. Porém, enquanto os Estados Unidos da América foram fundados por colonos brancos que não tinham a menor pretensão de estender qualquer direito às populações negras e indígenas, o Haiti colocou em todas as principais posições de poder pessoas que tinham vivido como cativas e que conquistaram a liberdade ao longo de uma série de guerras brutais contra colonizadores franceses, espanhóis e ingleses que ao longo de décadas tentaram reescravizar sua população.

O impacto global da Revolução de São Domingos tem sofrido um apagamento que diz respeito à história global, e não apenas do Brasil. Debates sobre a origem da democracia e dos ideais de igualdade no chamado “Ocidente” ignoram completamente uma experiência revolucionária que impactou os rumos da história mundial, no mínimo, tanto quanto a Revolução Francesa. Apenas para ilustrar uma afirmativa tão chocante a ouvidos acostumados à ladainha colonizadora, o Haiti deu início a processos de abolição da escravidão que, em um século, extinguiram este regime em todo o continente americano, acabando também com o tráfico de pessoas escravizadas que os europeus haviam estabelecido na costa da África.

Como demonstra o historiador Marco Morel, no livro “A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito”, os eventos de São Domingos foram debatidos no Brasil da época da Independência tanto entre as elites, que viam neles uma ameaça, quanto entre a população racializada, que via neles uma esperança.

“Haiti é um farol elevado sobre as Antilhas, em direção ao qual os escravos e seus senhores, os oprimidos e opressores voltam seus olhares, aqueles suspirando, estes rugindo”, dizia em 1824 o Abade Grégoire, iluminista e revolucionário francês, que defendeu a Revolução Haitiana ao longo de toda sua trajetória.

Antes que o leitor me acuse de “identitarismo”, deixe-me mencionar uma autoridade de prestígio. Muito admirado até os dias de hoje, verdadeiro ídolo da sofisticação da filosofia política universal (portanto, obviamente, um europeu branco), Hegel construiu suas interpretações sobre a dialética na história enquanto devorava notícias sobre a Revolução de São Domingos. Fortemente impactado por essa experiência histórica, fez da escravidão uma metáfora política mais complexa do que as metáforas feitas pelos brancos europeus que o antecederam. Ele pôde fazê-lo porque, de maneira completamente inesperada viu cativos vencerem seus senhores e tomarem o poder na maior colônia francesa da América, que contraditoriamente haviam se apropriado das possibilidades abertas por ideais “europeus” de liberdade difundidos pela Revolução Francesa. Coloco “europeus” entre aspas porque esses ideais de liberdade também eram fruto da experiência colonial. Antes da dialética hegeliana, o ícone filosófico da Europa era Rousseau, aquele mesmo, do “bom selvagem” inspirado em leituras sobre as sociedades indígenas das Américas.

Se nem as ideias políticas iluministas europeias da época da Independência eram realmente europeias, imagine as guerras em torno dessas ideias num país de imensa maioria afroindígena. Sim, porque a Independência do Brasil foi uma guerra, lutada por cerca de 60 mil combatentes em quase todas as regiões do país, ao longo de dois anos. Uma guerra seguida por outras, algumas delas maiores ainda, como a Cabanagem, que matou um quarto da população da Amazônia. O mito de uma Independência pacífica, liderada pelo príncipe, nas margens plácidas do Ipiranga, é uma farsa que encobre, por exemplo, a imensa participação negra durante a guerra de Independência na Bahia. Porém, como a história é sempre disputa, na Bahia a festa de Dois de Julho nunca deixou que esta memória fosse apagada.

O Haiti foi um evento universal: senhores rugiam, cativos suspiravam, Hegel filosofava. Não foi diferente no Brasil. Em 1805, apenas um ano após a Independência do Haiti, diz uma autoridade policial do Rio de Janeiro que

“O Ouvidor do Crime mandara arrancar dos peitos de alguns cabras e crioulos forros, o retrato de Dessalines, Imperador da Ilha dos Negros da Ilha de São Domingos. E o que é mais notável era que estes mesmos negros estavam empregados nas tropas de Milícia do Rio de Janeiro, onde manobravam habilmente a artilharia.”

Repare que é 1805, antes da vinda da Corte, antes da Revolução Liberal, antes que as “ideias iluministas europeias” se popularizassem no país. Desde então, exemplos não faltam, em diferentes regiões. Numa revolta baiana em 1814, registrou-se o grito dado pelos rebeldes: “Liberdade! Viva os negros e seu rei!”. Na Revolução Pernambucana de 1817, negros livres foram acusados de expressar admiração “pela forma de vida dos rebeldes de São Domingos” e seu “desejo de ver o Brasil como São Domingos”. Por volta de 1824, em Segipe, o advogado negro Antonio Pereira Rebouças “foi acusado de possuir pelo menos dois livros sobre a história de Saint-Domingue, e por ter participado de uma reunião anti-portuguesa em que proferiram discursos luvando o “Rei do Haiti” e o “Grande São Domingos”

No caso da República Pernambucana de 1817, a influência do Haiti sobre lideranças negras foi imenso e a borracha usada para apagá-la tem estado nas mãos de memorialistas e historiadores acadêmicos de geração em geração. Como aponta o historiador Luiz Geraldo Silva, foram afrodescendentes que elaboraram o estandarte da revolução, as bandeiras dos novos regimentos militares e até mesmo a roupa dos futuros embaixadores da nascente república. Quando Recife foi tomada pelos revolucionários, o líder militar era Pedro da Silva Pedroso, um homem racializado como “pardo”, que se inspirava na experiência haitiana. Numa das reuniões em que foi debatido qual seria o regime político de Pernambuco após a Revolução, Pedroso ameaçou matar quem se opusesse à República, pois via nela um caminho mais promissor para a igualdade civil entre pessoas de diferentes cores. Ninguém ousou propor de novo a monarquia por ali.

A reivindicação de igualdade civil não foi exclusivamente pernambucana, mas lá ela gerou uma tradição revolucionária que persistiu. Em 1824, o líder negro pernambucano Emiliando Mundurucu distribuiu uma quadrinha para animar suas tropas na tentativa de massacrar os portugueses residentes na cidade. Como se percebe, seus sonhos não eram europeus:

“Qual eu imito Cristóvão

Esse Imortal Haitiano

Eia! Imitai ao seu povo,

Ó meu Povo soberano”

O Cristóvão do verso era Henri Cristophe, rei do Haiti. Nascido na condição de escravo em 1767, na colônia inglesa de Granada, no Caribe, ele foi libertado aos 12 anos de idade, quando tropas francesas invadiram a ilha e recrutaram jovens negros para integrarem um Batalhão de Voluntários que lutou ao lado dos colonos brancos dos Estados Unidos em sua guerra para se separar da Inglaterra. Após combater nesta que foi a primeira guerra de Independência das Américas, ele foi reescravizado e levado para a ilha de São Domingos, a mais importante colônia francesa, onde trabalhou servindo hóspedes num hotel. Na década de 1790, tornou-se um dos principais líderes da maior insurreição escrava da história das Américas, deixando a condição de escravizado para se tornar um dos generais de Toussaint L’Ouverture. Em 1811, se tornou “o primeiro monarca coroado do Novo Mundo”, como afirmava com orgulho. Nada mais distante das biografia de d. Pedro I, legítimo herdeiro da coroa da metrópole, cujo drama pessoal é ter crescido longe dos pais, cercado de criados lhe servido.

Emiliando Mundurucu, o autor a quadrinha para Henri Cristophe, não só suspirou pelo Haiti, como também imitou o Imortal Haitiano numa longa e coerente trajetória de luta política antirracista em diversos países. Após a derrota da Confederação do Equador, en 1824, teve que fugir do país para não ser condenado e morto pela repressão. Lutou na Grã-Colômbia, não como simples soldado, mas como comandante de tropas pró-Independência. Perseguido por Bolívar, desta vez acusado de defender uma “pardocracia”, teve novamente que se exilar. Viveu então no Haiti e, por, fim, se estabeleceu nos Estados Unidos, onde nos anos 1830 foi o primeiro indivíduo da história daquele país a processar uma empresa por praticar segregação racial. Mundurucu também se tornou um importante membro do movimento abolicionista por lá e morreu em 1863, ano da Abolição nos Estados Unidos, que ele teve tempo de celebrar.

Mundurucu chegou a tentar se restabelecer em Recife, após a queda de d. Pedro I, quando o ambiente político ficou mais favorável. Acabou desistindo e voltando para os Estados Unidos, país que segregava abertamente a população de sua cor, mas onde ele se sentia menos perseguido do que no Brasil pós-Independência.

Rumo ao Bicentenário da Independência — em 2023.

Em alguma medida, a simbologia do coração tem sentido. Ao contrário da República Pernambucana, que acabou derrotada, o Brasil imperial de fato nasceu em corações europeus. A bandeira foi desenhada por um francês, assim como a coroa do imperador, os uniformes militares, etc. O hino foi composto, em sua primeira versão, por um músico português e, em sua segunda versão, pelo próprio d. Pedro I, líder da independência do Brasil, mas, vejam só, português.

Não parou por aí. A primeira proposta de escrita de história do Brasil foi elaborada por um alemão. As cores do Brasil, verde e amarelo, simbolizam duas dinastias europeias que, mesmo depois da Independência do Brasil, nunca aceitaram se misturar com “sangue brasileiro”. Pedro I casou-se duas vezes com princesas europeias, Pedro II casou-se com uma princesa europeia, a princesa Izabel casou-se com um príncipe europeu, e assim seguiria a família imperial se ela não tivesse acabado. Basta ver as posições sobre o racismo vindas dos descendentes Orleans e Bragança, aqueles que se acreditam príncipes.

Assim, num extremo oposto do caso haitiano, o Brasil independente reafirmou os valores do colonialismo e do domínio europeu. Além de ser um elogio da colonização portuguesa, a história construída desde então apagou as dissonâncias e os conflitos, afirmando que tudo aconteceu porque o príncipe quis. A formação do Haiti foi o oposto, e é por isso que desde o século XIX este país, crucial para a origem das ideias modernas sobre a democracia e a liberdade, foi isolado, combatido e difamado, como tem sido até hoje pelo supremacismo branco. Seu crime foi negar o colonialismo e dar início, em 1793, ao século das Abolições, encerrado vergonhosamente pelo Brasil em 1888.

A narrativa farsesca do 7 de setembro de fato conta a história de um país surgido dentro daquele coração inchado e desbotado que o governo ativamente colonialista (e não simplesmente colonizado) decidiu trazer da Europa. Que em 2 de julho de 2023 celebremos o bicentenário da Independência do Brasil numa data menos inchada, menos desbotada e menos embebida em formol. A data da derrota dos portugueses no maior front da guerra, vencido por guerrilheiros urbanos que se escondiam entre escarpas e barrancos diz muito mais sobre quem se sacrificou pela fundação do Brasil do que o piti de um príncipe que poucos ouviram para além das margens do Ipiranga, pátria amada, salve salve….

*André Godinho é historiador e membro do coletivo História da Disputa.